高度近视眼人工晶体植入术后发生孔源性视网膜脱离病例报告与文献回顾

符树宇,黄雄高

(海南医学院第一附属医院眼科,海南海口 570102)

高度近视是一种眼部疾病,不仅是简单的屈光不正,它是一种威胁视力的疾病[1]。在2000 年,高度近视的患病率约为世界人口的2.7%(1.63 亿),Holden 等[2]预计至2050 年,近视可能作为失明的主要原因而影响世界一半的人口。Kim 等[3]的回顾性研究中,东亚人群中高度近视可能是年轻人群RRD高患病率的因素。本文回顾1 例高度近视眼患者行pIOL 后发生RRD 的治疗过程,观察其病情变化,结合文献分析,现报告如下。

1 病例资料

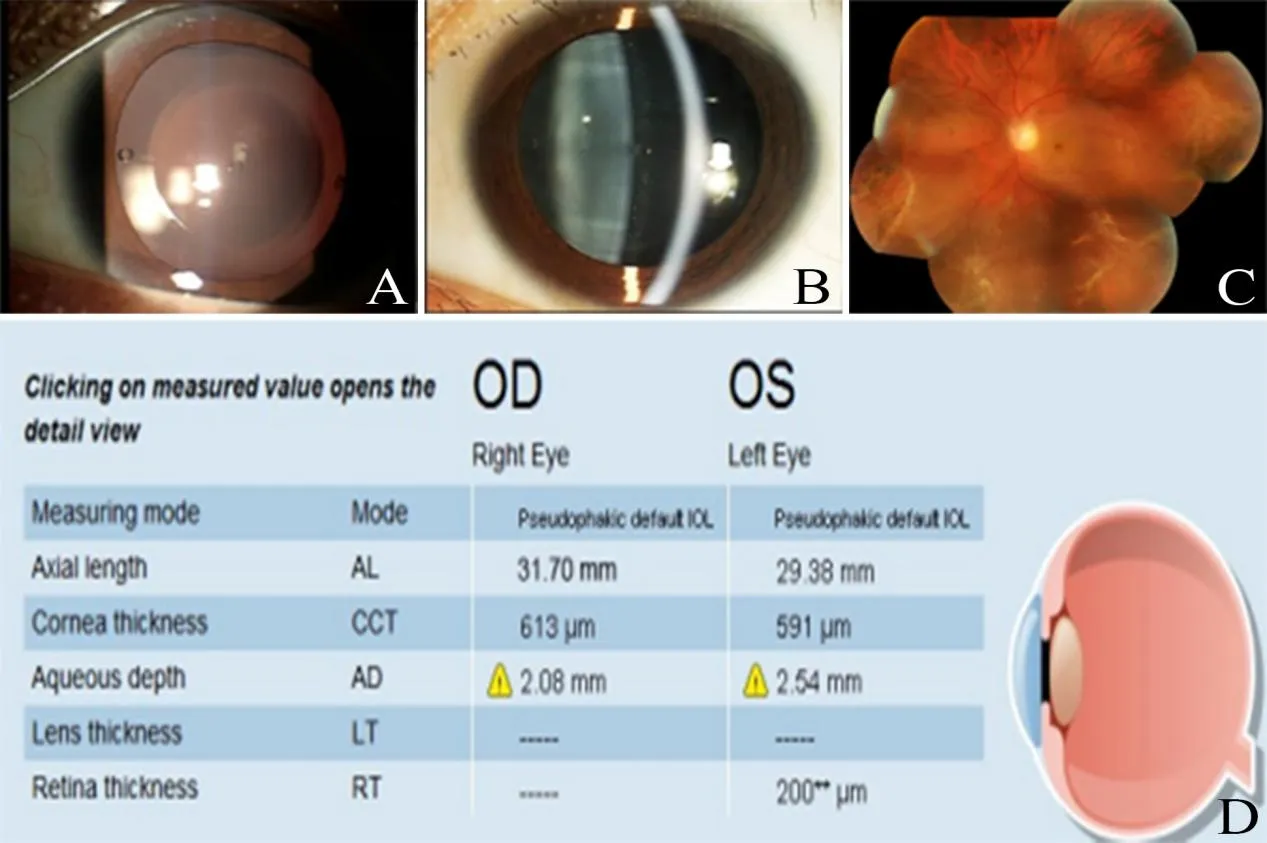

患者男性,23 岁。因“左眼眼前黑影伴视力下降10 d”来本院门诊就诊。患者自幼双眼高度近视,于2019 年5 月在外院行双眼pIOL,具体不详。既往无特殊病史。入院眼部检查:右眼视力0.05,-0.35DS/-0.75DC*5=0.05(矫正无助),眼压:18 mmHg;左眼视力0.15(矫正无助),眼压:14 mmHg。眼前段检查见双眼人工晶体位于晶状体前(图1A、B),无相关异常,眼A 超检查见患者眼轴及角膜厚度为高度近视眼表现,右眼眼轴31.70 mm,左眼眼轴29.38 mm,右眼角膜厚度613 μm,左眼角膜厚度591 μm(图1D)。散瞳后眼底检查见:双眼眼底呈高度近视改变,左眼下方视网膜脱离,呈波浪状起伏不平,其上血管迂曲爬行,多处网膜固定皱褶,3:30 处有两个小裂孔(图1C)。入院诊断为:(1)左眼裂孔性视网膜脱离;(2)双眼pIOL;(3)双眼高度近视。

图1 患者首诊眼部检查Fig 1 Eye examination at the first visit

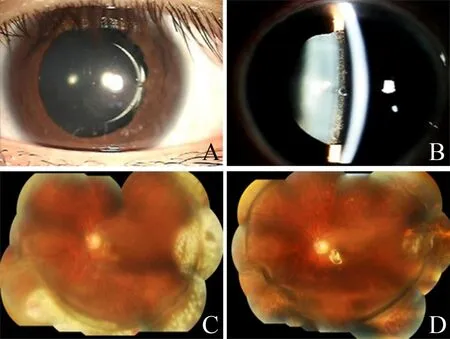

给予该患者在局麻下行巩膜外环扎+垫压+玻璃体切除+硅油填充术,术可见中鼻下方1 个及颞侧2 个小裂孔,颞侧视网膜与增殖膜粘连紧密、视网膜多处皱缩,完全剥离增殖膜后注入重水压平视网膜后,行气-液交换,用笛针吸除视网膜表面液体,然后对视网膜裂孔光凝封闭,注入硅油,检查眼底可见视网膜平伏。术后予妥布霉素地塞米松滴眼液、非甾体抗炎滴眼液滴术眼2 周。术后2 个月随访眼部检查:左眼裸眼视力0.12,可矫正至0.3,眼压20 mmHg;眼前段检查见左眼人工晶体位正,晶状体透明,余前节未见异常(图2A、B);散瞳后眼底检查见玻璃体腔内呈硅油填充状态,视网膜平伏,环扎脊存在,裂孔周围激光斑反应良好(图2C、D)。

图2 患者视网膜复位术后随诊眼底检查Fig 2 Follow up fundus examination after retinal reduction

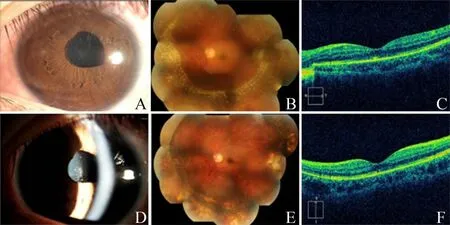

该患者视网膜脱离复位术后2 个月于本院局麻下行眼内硅油取出术,术中眼底检查见颞侧视网膜变薄苍白,于此处再次行视网膜激光光凝。硅油取出术后随访眼部检查:左眼裸眼视力0.12,矫正视力-3.25DS/-1.50DC*180=0.4,眼压19 mmHg,眼前节检查见后房型人工晶体位正,人工晶体前色素沉着较前增多,散瞳后可见瞳孔粘连无法散大(图3A、D)。眼底检查见环扎脊存在,激光斑明显,视网膜平伏(图3B、E)。眼底OCT 可见左眼黄斑视网膜内层结构正常(图3C、F)。

图3 患者硅油取出术后随诊眼底检查Fig 3 Follow up fundus examination after silicone oil removal

2 讨论

由于患者pIOL 是在外院进行的,因此没有患者人工晶体植入前眼部检查的太多数据。一般来说,准分子激光治疗高度近视有其适用范围。激光原位角膜磨镶术(Lasik)被患者角膜厚度所限制,Lasik 手术后的患者残余角膜基质厚度大于250 μm可有效减少术后并发症。Ikeda 等[4]认为近视度数>-14.00 D 时,Lasik 术后效果较差,度数回退的几率也将大幅增加。因此临床上把Lasik 手术的高度近视度数上限定在-8.00 D 至-12.00 D,>-15.0 D 的超高度近视患者的手术治疗则考虑透明晶状体摘除+人工晶体植入术或pIOL。但对年轻的高度近视患者予透明晶状体摘除手术一直备受争议,原因之一是摘除晶状体后患者丧失了眼睛自身调节屈光的能力,二是研究表明,相较于老年白内障患者晶状体摘除手术,年轻患者摘除晶状体手术发生眼后段并发症的几率会增加[5]。选择pIOL 可避免患者丧失眼睛自身调节功能,并可很大程度减少因晶状体摘除而引起的眼内环境改变。理论上,与透明晶状体摘除相比,将晶状体保持在其正常位置降低了后段并发症的风险。

pIOL 的方式有3 种,前房型人工晶体、覆盖虹膜表面的人工晶体和后房型人工晶体。与其他pIOL 相比,后房型pIOL 具有降低角膜内皮细胞损伤、前房角变窄、前房炎症等为主的前段并发症的风险[6],但仍存在后段并发症的风险。Jiang 等[7]回顾分析530 例高度近视患者pIOL 中有8 例发生视网膜脱离,认为pIOL 并不是导致视网膜脱离的因素,只是RD 自然病史中的进展过程,并且认为早期的手术干预高度近视可以获得更好的视觉预后效果。Lapeyre 等[8]报道了一位39 岁健康妇女行后房型pIOL 植入术后急性玻璃体后脱离的视网膜脱离病例,同样认为高度近视患者视网膜脱离在早期玻璃体后脱离(posterior vitreous detachment,PVD)发生后出现是高度近视病程的一个发展过程,这是由于玻璃体过早液化、玻璃体后脱离和过长眼轴所致,并不是pIOL 手术导致的医源性改变,并且强调术前和术后眼底检查寻找PVD 和视网膜裂孔的重要。然而Domènech 等[9]在关于一名34 岁高度近视患者pIOL 术后3 h 发生视网膜脱离的报道中并不赞同上述看法,在其所报道的病例中,患者在屈光手术之前并未报告有任何漂浮物或光检症状,并且患者IOL 与视网膜脱离之间的间隔仅为3 h,因此假设:pIOL 可能同晶状体摘除术一样,可诱发高度近视患者眼内环境的医源性变化,从而增加视网膜脱离的发生率。众所周知,白内障手术是诱发视网膜脱离的一大因素,在对200 000 名超声乳化白内障手术患者回顾性分析发现,白内障手术后RD 的风险都将增加4 倍,并且行白内障手术的患者越年轻,发生RD 的风险越大[10]。可能的原因有以下几点:(1)与手术眼的直接操作有关;(2)与手术导致玻璃体环境改变发生PVD 进而引起RD;(3)可能与以上2 种因素相互结合有关。pIOL 的患者大多数是近视度数高且眼轴长者,尽管保留了透明的晶状体且手术操作部位并未紧挨玻璃体,但在手术期间晶状体、人工晶体与虹膜相互移动是不可避免的,这种移位发生在术后睁闭眼期间,或在进行IOL 植入的手术操作中发生。这将导致前房压力骤减,引起急性玻璃体后脱离的发生,最终形成视网膜马蹄形撕裂。此外,多篇研究表示年龄的大小与眼轴的长短也与pIOL 术后发生RD 相关[5,9,11]。高度近视患者在前房有晶状体眼人工晶状体植入术后出现视网膜脱离的眼轴长度为(29.53±1.88)mm,而后房型有晶体眼人工晶体植入术后出现视网膜脱离的眼轴长度在28.75~31.96 mm,平均轴长为30.07 mm[12],与本例患者相近。目前,尚未有研究证实高度近视眼患者手术后RD 是手术因素导致或仅是高度近视眼RD 自然病程进展,手术医师术前术后检查患者眼底情况,排除已发生眼底改变的情况及对易感病变的术前干预措施是十分重要的。

在此病例中,笔者选择巩膜外环扎+巩膜外垫压+玻璃体切除+硅油填充术并成功地把患者脱离的视网膜复位,术后最佳矫正视力(BCVA)明显优于术前,并且相较于对侧眼有更高的BCVA。在临床上,尚未有对pIOL 后发生RRD 意见统一的治疗方式。现阶段孔源性视网膜脱离的手术治疗方式主要有以下3 种:巩膜扣带术(scleral buckle,SB)、平坦部玻璃体切除术(pars plana vitrectomy,PPV)、充气性视网膜固定术(pneumatic retinopexy,PR)。有研究发现,针对有晶状体眼前房型人工晶体植入术后发生的视网膜脱离,采用巩膜手术修复,一次手术成功率为87.5%[13]。SB 通常用于确保成功减少涉及多个孔或大面积无明显孔的视网膜脱离。此外SB 可通过加强后部巩膜的硬度以达到阻止眼轴增长的目的及改善术后视网膜脱离再发率和视觉康复的有效性。巩膜外加压可使由压力引起的脊位于裂孔的后缘,从而有效封闭裂孔。PPV 适用于复杂性视网膜脱离,例如后极视网膜裂孔,玻璃体出血和增殖性玻璃体视网膜病变(proliferative vitreoretinopathy,PVR)的首选的手术方式。在此病例中,该患者有多处网膜固定皱褶及多处裂孔和PVR,采用PPV 不仅可以去除视网膜上的玻璃体牵引,还可以去除不透明的间质,从而优化治疗条件,并且在玻璃体切除后,注入硅油以恢复视网膜解剖位。

综上所述,高度近视眼人工晶体植入术后发生RRD 的情况并不常见,选择PPV 联合巩膜外环扎+垫压术不仅可改善患者的舒适度,还能在手术后赋予更稳定的屈光状态,与文献报道一致[14]。此外,给予高度近视患者行pIOL 术前应仔细探查眼底情况,并且在术后随访中重视眼底检查,必要时应予相应处理。

作者贡献度说明:

符树宇:患者资料的收集、分析,相关文献的查阅、总结,全文撰写;黄雄高:提供基金支持,技术指导。