昌果沟遗址2015年调查浮选结果分析

宋吉香 周 懋 吕红亮

(四川大学考古文博学院 四川成都 610065)

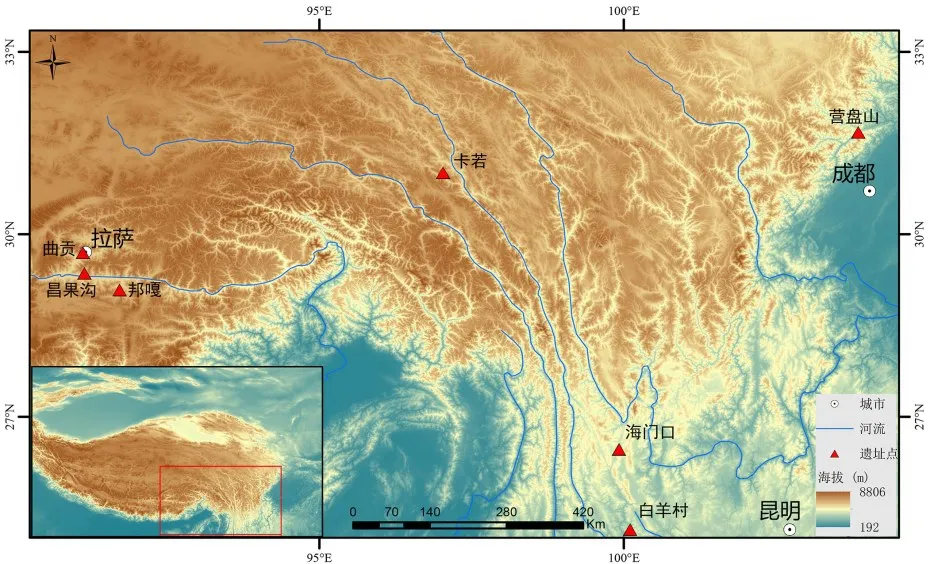

昌果沟遗址位于西藏山南贡嘎县,地处雅鲁藏布江北岸的一条支沟——昌果沟东岸的一级阶地上[1],海拔约3570米,东、西、南三面环山[2](图1、图2)。遗址发现于1991年,1994年中国社会科学院考古研究所西藏考古队与西藏自治区文管会组成的联合考察队对遗址进行了调查和发掘,发现有大量文化遗物,包括打制石器、细石器、磨制石器和陶器等[3]。发掘者根据遗址文化层出土的动物骨骼和木炭的碳十四测年数据推测遗址的年代为距今3000年左右[4]。近年来,相继有研究者对遗址进行踏查,并挑选浮选出土的植物种子、果壳进行了测年,测年结果显示其年代范围大致为1595-834cal.B.C,其中多数数据的年代范围集中于1500-1200cal.BC,个别数据年代可晚至834cal.BC,说明昌果沟遗址的年代可能主要集中于1500-1200cal.BC(表1)。

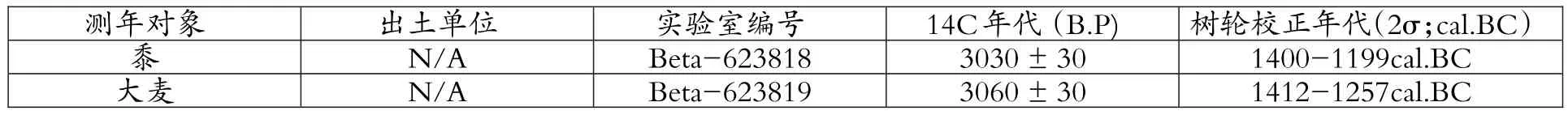

表1 昌果沟遗址已发表测年数据

图1 昌果沟遗址及相关遗址位置图

图2 昌果沟遗址自然景观(张正为拍摄)

昌果沟遗址在1994年发掘过程中曾发现一个大型灰坑(H2),直径1.6米,深约1.65米,坑内有约0.65米厚的灰土[5]。1994年9月,傅大雄先生在昌果沟进行作物种质资源考察过程中,于遗址“已掘空的H2底部竖壁上残存的烧灰中,以及灰坑地面两侧堆放的灰坑内掘出的烧灰中,发现并采集到了一批农作物种子炭化粒”,并于1995年6月再次赴昌果沟遗址对H2掘出的烧灰进行清理时,获得了一批农作物遗存[6]。经鉴定[7],除部分破碎的炭化果核、少量难以划分类别的植物种子外,昌果沟遗址发现的植物种子可以分为两个大类,一类为大粒炭化种子,前后两次共计在H2内发现约3000粒麦类的种子,其中大部分为青稞,另有4粒小麦、一粒豌豆和一粒疑似裸燕麦的炭化植物种子。此外,还发现有“人参果(Potentilla anserina L)”、少量青稞茎节和茎秆的碳化物;另一类为小粒炭化种子,这类种子在第一次采样时在H2的烧灰中就已经发现,但因颗粒小、数量少,难以立即确认,因此在1995年6月傅大雄先生又对H2出土烧灰,随机采取了4个灰样进行漂洗,共计提取出94粒炭化青稞粒和78粒炭化粟粒,确认了遗址中粟的存在。由于漂洗过程中采用的筛网尺寸较大,可能会导致粟粒的遗漏,因此研究者又采用直径0.6mm的尼龙筛漂洗了一份灰样,提取出炭化青稞粒31颗,炭化粟粒301颗,说明青稞虽然是昌果沟遗址的主要粮食作物,但粟在当时的粮食生产中也占有很大的比重[8]。昌果沟遗址粟与青稞的发现,使昌果沟遗址成为“整个青藏高原上首次发现的一处青稞与粟两种粮食作物并存的新石器时代遗址”,对研究西藏高原史前农业具有重要意义[9]。

由于此次采样范围较为局限(仅采自H2),出土植物遗存主要为农作物遗存,且数量也很多,因此H2有可能代表了特殊的出土背景,如窖藏等。此外,研究者关注的重点为农作物,对H2中出土的其他植物遗存未进行鉴定和研究。因此,为进一步了解该遗址的农作物种类、农业结构、植物资源利用等情况,我们于2015年对该遗址进行了再一次调查。

一、采样与浮选

昌果沟遗址现今大部分被沙丘覆盖,由于长期的雨水冲刷和风力侵蚀,地表上可见大量文化遗物,如石器、陶片等(图2)。我们于遗址地表(29°21'42.5''N ,91°08'38.9''E)发现一处包含有陶片和动物骨骼的灰土堆积。在对灰土表层和周围进行清理后,我们对其进行了土样采集,共计获取43.5升土样(图3)。

图3 昌果沟遗址地表发现的灰土堆积

我们将土样运回琼结邦嘎遗址所在的邦嘎村,在邦嘎村灌溉站用水波浮选仪对土样进行了浮选,收取轻浮样品的分样筛规格是80目(0.25mm)。样品在当地阴干后被运回四川大学植物考古实验室进行分类和鉴定。

二、测年结果

由于此次采集的样品暴露于地表,无法了解其具体出土背景,为确保所采样品年代无误,我们分别挑选出土的大麦和黍炭化种子进行测年。测年结果显示,二者的年代范围集中于1400-1200cal.BC(表2),处于昌果沟遗址年代范围之内,说明此次采集的样品可以为进一步了解昌果沟遗址先民的农业和植物资源利用情况提供参考。

表2 昌果沟遗址2015年采集炭化大麦和黍的测年结果

三、浮选结果

虽然此次调查采集的土样量不多,但仍然浮选出了数量较多的炭化植物遗存。通过实验室显微镜观察,这些植物遗存可以分为炭化木屑、炭化植物种子、穗轴和硬果壳四大类。其中部分炭化木屑尺寸较大,保存较好,可以对其进行分类鉴定,以便了解昌果沟先民的燃料利用、建筑用材、周边生态环境等信息。本文报告炭化植物种子、穗轴、硬果壳等的鉴定分析结果。

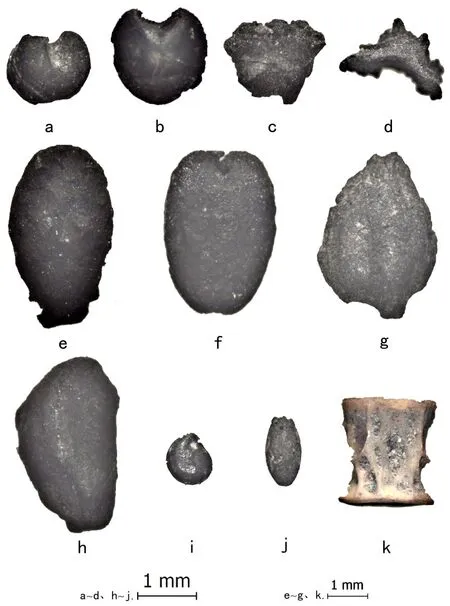

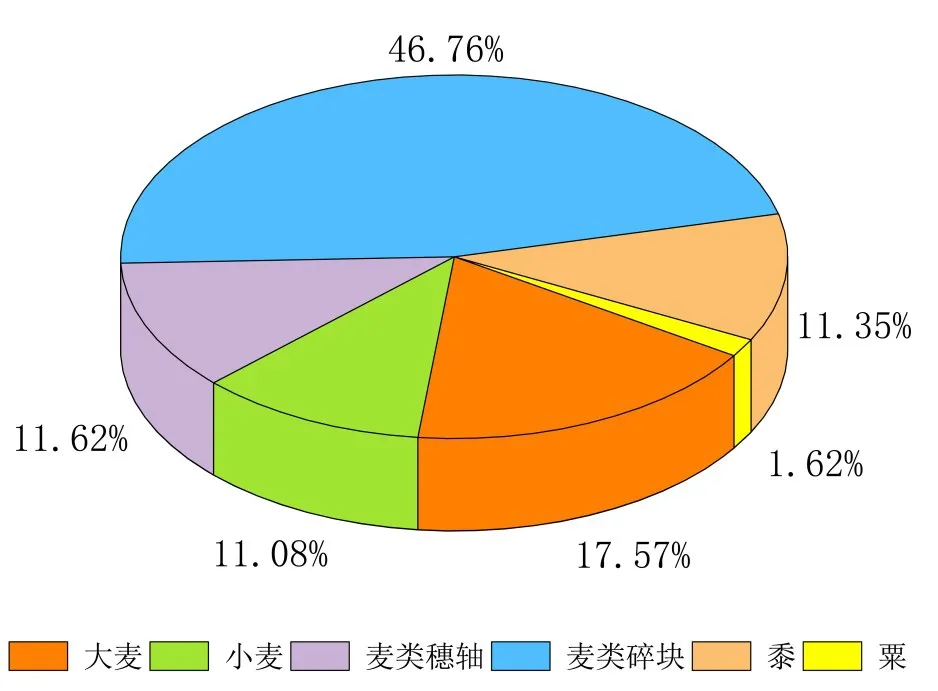

浮选结果中共计鉴定出炭化植物种子、麦类穗轴、硬果壳等植物遗存1029粒(含炭化种子碎块),其中以炭化植物种子(含麦类穗轴)最多,共计516粒(不含炭化植物种子碎块)(表3,图4)。

表3 昌果沟遗址2015年浮选出土植物遗存统计表

图4 昌果沟遗址浮选出土代表性植物遗存及鱼骨

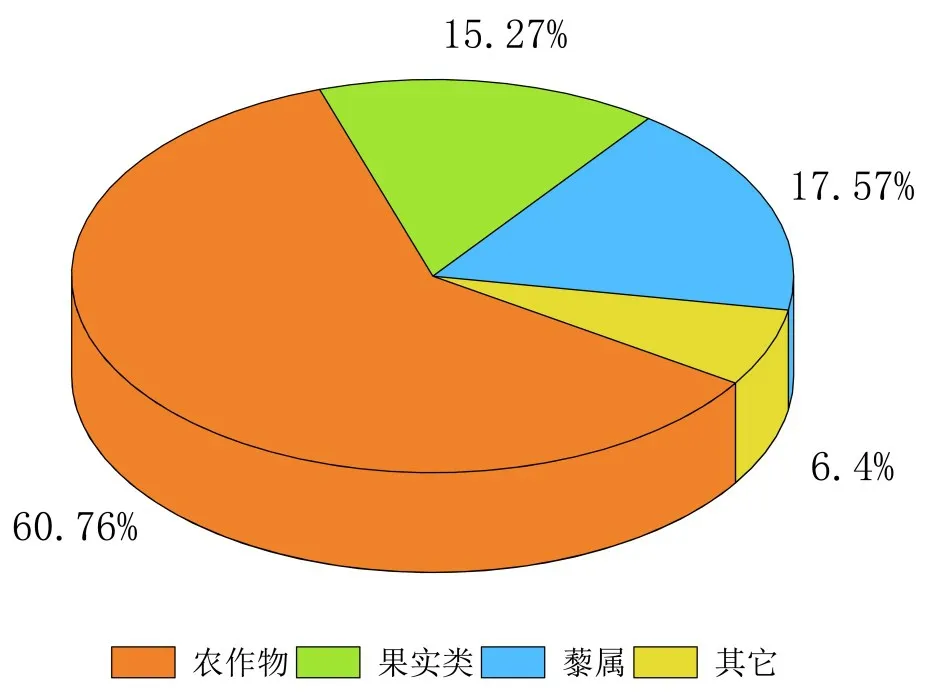

在出土的炭化植物种子中,农作物遗存数量较多,包括大麦(Hordeum vulgare)、小麦(Tritcum aestivum)、粟(Setaria italica)、黍(Panicum miliaceum)、麦类碎块、大麦穗轴、小麦穗轴、麦类穗轴共计370粒,约占出土植物遗存总数的35.96%。其中以大麦遗存最多,包括大麦种子和大麦穗轴两种。大麦种子64粒(含胚区),大麦穗轴1粒,二者合计占出土农作物遗存总数的17.57%。出土的大麦种子形态特征比较明显,整体呈梭形,背部圆凸,最大宽度约在种子中部,腹沟较浅,胚区椭圆形,约占整个种子长度的1/3。大麦穗轴仅发现1粒,穗轴两侧较直,底部窄,向上渐宽,茬口似“山”字形。

相较于大麦,小麦遗存数量相对较少,共计41粒,包括小麦种子23粒,小麦穗轴18粒。这些小麦种子呈椭圆状卵形,背部圆凸,腹部近直,腹沟两侧圆钝,胚区近圆形,约占整个种子长度的1/3。小麦穗轴发现18粒,底部窄,向上渐宽,之后又收窄,整体呈“亚腰”形。

黍的数量相对较多,共计发现42粒(含胚区)。这些黍呈圆球形,胚区呈V形,胚区长度达颖果长的1/3,个别种子较破碎但胚区较完整。

粟的数量很少,仅出土6粒(含胚区)。这些粟粒呈圆球形,尺寸较黍粒小,胚区形状呈“u”形,约占整个种子长度的5/6。

除上述能够明确区分出具体种属的农作物遗存外,此次浮选还发现有173粒麦类碎块,这些碎块多数保留有麦类作物部分腹沟或胚部等特征部位,但无法分辨其属于大麦还是小麦。此外,还发现有43粒麦类穗轴,因保存较差,无法区分具体种属。

除农作物遗存外,藜属植物种子出土数量相对较多,共计107粒,占出土植物遗存总数的10.4%。根据尺寸大小可以将其分为大、小两种,二者尺寸差异较大,尺寸小的甚至小于0.25mm,较大的可达1mm以上。这些藜属植物种子形态较为一致,均为圆形、双凸镜状,表面具有光泽,胚部呈环形。

硬果壳类植物遗存出土数量也较多,共计93粒,占出土植物遗存总数的9.04%。这些硬果壳多数比较破碎,保存状况不佳。其中以蔷薇科的数量最多,共计65粒,包括3粒疑似李属的破碎果核和62粒蔷薇属植物果核。此外,还出土有9粒疑似南酸枣属的果核,这些果核一端具明显的五个长椭圆形小孔。还有一类因保存较差无法鉴定具体种属的硬果壳类植物遗存,共计19粒。

杂草种子的种类和数量不多,包括狗尾草属(Setaria sp.)、马唐属(Digitaria sp.)、禾本科(Poaceae)、藜属(Chenopodium sp.)、苔草属(Carex sp.)和菊科(Asteraceae)植物种子,共计8粒。此外,还出土有暂时无法确认具体种属的未知植物种子7粒。除上述炭化植物种子外,另有少量其他类型植物遗存,包括炭化植物茎秆类遗存及疑似嫩枝条类植物遗存共计23粒,以及因保存太差导致无法鉴定的炭化植物种子碎块421粒。此外,浮选结果中还发现1块动物骨骼,经四川大学考古系张正为老师鉴定为鱼的脊椎骨。

四、分析与讨论

昌果沟遗址90年代浮选结果中发现的农作物种类较多,包括大麦、小麦、粟、豌豆和疑似燕麦。其中粟的数量较多,是除大麦以外出土数量最多的农作物,但该年度浮选结果中并没有发现在多数遗址中经常与之伴出的黍。相较之下,2015年调查出土的农作物种类虽然不多,但新发现了黍,这一结果进一步丰富了昌果沟遗址的农作物种类。此外,本次调查发现的黍数量相对较多,共计42粒,而粟仅有3粒。这种粟少黍多的结果与90年代出土了大量粟的情况,形成了鲜明的对比。这种情况说明植物考古研究中系统采样的必要性,有助于更全面地了解遗址中植物种类的多样性以及不同植物种类的作用。

与昌果沟遗址大致同时期的曲贡遗址浮选结果中,也显示出黍多粟少的特点[10],这是否意味着同时期雅鲁藏布江中游史前农业中确实存在着黍多粟少的现象?果若如此,则这一现象与同时期成都平原、中原地区多数遗址中粟多黍少的情况截然不同,那么形成这种现象的原因是非常值得探讨的,有助于我们进一步思考粟、黍这两种作物对高原环境的适应性问题,同时对我们进一步理解粟、黍在高原先民生计策略中的作用也具有重要意义。

综合2015年和90年代调查发现的植物遗存,可知昌果沟遗址的农作物种类较为多元,包括大麦、小麦、粟、黍、豌豆、燕麦(疑似),说明昌果沟先民经营着一种多样化的农业,这种多样化的农业有利于增加农业产量,抵御农业风险。在两个年度出土的农作物遗存中,大麦均是数量最多、占比最高的种类(图5),应是昌果沟遗址的主要农作物,粟、黍的数量虽不及大麦,但也占有一席之地,甚至可能与小麦不相上下,其他农作物种类数量则很少。因此,昌果沟遗址的农业结构可能是麦作农业与粟作农业相结合,并以麦作农业为主,其中大麦是最主要的农作物,同时小麦、粟、黍也具有重要作用,豌豆和燕麦的比重很低。

图5 昌果沟遗址2015年浮选出土农作物遗存占比情况

图6 昌果沟遗址2015年浮选出土各类植物遗存占比情况

除农作物遗存外,此次调查还发现了其他种类的可利用植物资源,主要证据为疑似南酸枣属和蔷薇属植物为代表的果实类植物遗存的发现。南酸枣属[11]为落叶乔木,核果椭圆形或倒卵状椭圆形,顶端5个小孔,产西藏、云南、贵州等地,生于海拔300-2000米的山坡、丘陵或沟谷林中。南酸枣生长快、适应性强,用途多样。树皮和叶可提栲胶,果可生食或酿酒,果核可作活性炭原料,茎皮纤维亦可作绳索。树皮和果入药,有消炎解毒、止血止痛的功效,外用可治大面积水火烧烫伤。蔷薇属植物[12]为直立、蔓延或攀援灌木,果实成熟后味酸甜可食、富含维生素C,对治疗心血管病有一定功效,有的可做中草药,各有特效,亦可提炼精油,用途广泛。除上述新发的可利用植物遗存外,该遗址90年代出土的植物遗存中还发现有人参果[13],2018年第二次青藏高原综合科学考察藏东南人类活动遗迹及生态环境调查分队在对昌果沟遗址进行地质地貌及人类活动遗迹调查时也发现有果壳[14]。上述发现均说明除农业活动外,遗址生业活动中可能还存在采集活动,且所占比例不低。

昌果沟遗址出土了数量较多的藜属植物遗存,也是值得注意的现象。近年来藜属植物种子在西南地区被普遍发现,且在很多遗址中出土数量较多,如卡若遗址[15]、营盘山遗址[16]、海门口遗址[17]、白羊村遗址[18],在有的遗址中出土数量甚至可以用异常之多来形容,如邦嘎遗址[19]。由于其出土数量较多,在诸多遗址的研究报告中,学者们也对其存在被栽培利用的可能性,进行过相关的讨论。昌果沟遗址较多藜属植物种子的发现,再次说明了这种可能性的存在。

此外,在藜属植物中,有很多种类也是优质动物饲料。如果考虑到与昌果沟遗址同时期的曲贡遗址出土有牦牛、羊等食草动物遗存[20],那么这些藜属植物种子可能是被牦牛、羊等动物食用后,以粪便的形式排出,动物粪便被人为收集作为燃料进入到遗址中。当然,要分辨遗址中哪些植物遗存可能来自动物粪便,哪些植物遗存可能通过其他渠道如伴随农作物收割进入遗址,是一件非常复杂的事情,但就藜属植物而言,未来系统的形态学研究结合现代民族学、植物学调查,可以为这一问题提供关键线索。

结语

通过对昌果沟遗址2015年调查浮选结果的分类鉴定,我们发现了新的农作物种类黍,且相对于粟而言,黍的数量较多,这一结果丰富了我们对昌果沟遗址农作物种类的认识,为理解粟、黍在高原生业模式和生计策略中的作用提供了新的线索。此外,浮选结果中还发现了较多的藜属、蔷薇属、南酸枣,拓展了我们对昌果沟遗址植物资源利用的认知。结合90年代昌果沟遗址植物遗存的出土情况,我们可以认为昌果沟遗址的农作物种类较为多元,包括大麦、小麦、粟、黍、豌豆、燕麦(疑似),其中以大麦为代表的麦类作物是主要农作物,粟类作物比重不高,但仍然是农业经济的重要组成部分,而豌豆和燕麦的数量很少,可能在农业经济中地位不高;遗址中较多的藜属植物种子的出土说明可能存在有意识采集利用甚至栽培的可能性,但也不排除是牧草的可能性,其具体来源还需进一步探讨;较多蔷薇属和南酸枣属植物种子的存在,说明采集经济也是生业活动的重要组成部分。

(本研究受四川大学创新火花项目库(2018hhs-46),四川大学中央高校基本科研业务费项目(skyb201206)资助。感谢四川大学考古文博学院杨锋、圣路易斯华盛顿大学刘歆益给予的帮助;感谢马普人类历史科学研究所Robert N.Spengler III和唐莉在样品鉴定方面的帮助)

[责任编辑:阿贵]