藏族丧葬仪式中的马及其神幻叙事

——以敦煌藏文苯教文献为中心

才让扎西

(中央民族大学中国少数民族语言文学学院 北京 100081)

马林诺夫斯基认为神话是“过去的故事”,发挥着类似于现代“宪章”的功能,行使着证明现行制度合理性并维持其原状的使命。他提出,英国历史上起重要作用的不是大宪章(Magna Carta)本身而是大宪章的神话①《大宪章》作为神话的影响和其神话化过程,参见:胡敏.柯克解释学与《大宪章》神话[J].中西法律传统,2016(1);胡敏.以法律之名,为“神话”正名——爱德华·柯克爵士与他的《大宪章》[J].外国法制史研究,2015(18).,这一洞见明确阐释了故事在构建和延续传统过程中的重要作用,而这一作用却往往被忽视。本文的议题即与故事的社会功能有关。在我国藏地,死者遗属向活佛献马的风俗不局限于某一地区,西藏、青海、甘肃、四川的藏族社会都零散存在此类传统。这一传统从何而来?答案众说纷纭,尚无定论。笔者认为,要回答这个问题,先要厘清藏文化中如何看待马与死者的关系,而这一问题似乎无足轻重,却恰恰牵扯到藏族历史上的文化转型问题以及佛教本土化问题。鉴于此,本文在梳理该习俗的历史由来及其演变轨迹的基础上,尝试去理解藏文化语境中传统的建构方法和延续模式。

一、献马习俗的现状及相关研究

人去世后,遗属向活佛供献的马,藏语称为“普达”('pho rta)或“维达”(sngasrta),即超荐马——活佛为死者做超度亡灵仪式所用的马。遗属通常备齐一人骑马外出所必备的马鞍、辔头、火镰、刀和锅具等器具后,与超荐马一同献与活佛。最近的一项针对甘肃省甘南夏河藏族社会丧葬习俗的调查也较详细地提到了该传统①“20世纪50-60年代以前,回向供奉物品一般是一匹马、一具崭新的马鞍、一根缰绳和一个褡裢,还有崭新的衣物和罗锅、勺子等。”宗喀·漾正冈布,杨才让塔.甘南夏河藏族的丧葬习俗及其当代变迁——以拉卜楞寺周边村庄为中心[J].民族研究,2021(4).。遗属向活佛献马的这一习俗广泛流行于藏族游牧地区②19世纪著名宁玛派学者华智仁波切所著《普贤上师言教》中叙述了有些喇嘛收了死者遗属供奉的“普达”马但没有为其做好法事的三则案例。色拉寺古籍搜集与整理处.普贤上师言教(藏文)[M].西宁:青海民族出版社,2016:452-453.。然而如今马的实用性越来越小,在牧区家庭中,作为家畜的马数量急剧减少,因此以更为快捷方便的现金取代“普达马”献与进行超度仪式的喇嘛成为日益普遍的做法。

探究献马习俗的源头时,或许应将佛教因素排除在外。因为在佛教观念中,死后世界里的幸福和苦难取决于因果报应,不取决于献祭动物。献马习俗可能反映的是一种佛教普及之前的古老宗教记忆和传统因素。以敦煌古藏文文献为主体的原始苯教文献可以成为该问题的突破口。

丧葬习俗是研究古代社会和信仰的重要课题之一。自从1952年法国藏学家拉露(M.Lalou,1890-1969)发表《王室葬礼中的苯波仪轨》之后,学界出现了不少研究藏族古代丧葬文化的作品,重要成果如:H·哈尔(Haarh,1967)、石泰安(Rolf Stein,1970、1971)、科瓦尼尔(Per Kvaerne,1985)、褚俊杰(1989、1990)。上述学者从文献层面解读了敦煌古藏文文献中记载的丧葬仪式、象征和佛教化的现象,探讨了苯教的“辛”是否等同于“萨满”、原始苯教是否为体系化的宗教(organized religion)、苯教丧葬仪式的佛教化何时开始等问题。其中与本文主题有关的是石泰安与褚俊杰的研究,石氏以《唐蕃会盟(8-9世纪)考》为题分析了从公元762年开启的唐蕃间的三次会盟史料,提出了赤松德赞(742-797)统治初年佛教已被官方采纳,以往重大政治仪式中实行的苯教仪式被正式抛弃[1]。此后褚俊杰引用了记载赤松德赞葬礼的藏文史籍《后妃三园》(Jo mo gling gsum),质疑石氏所提出的苯教丧葬习俗佛教化的时间节点,并推测吐蕃的政治活动以佛教方式进行,但赞普个人的仪式仍按苯教仪轨进行[2]。他继而解读敦煌藏文文献PT.239卷,提出了11世纪后,在佛苯双方开明人士的努力下,佛苯间出现了双向融合运动,其在丧葬领域的具体体现是“杀生献祭”被动物形状的供祭代用品所替代[3]。这些探讨不仅对吐蕃时期丧葬仪式的佛教化进程提供了重要参考,也对早期藏地文化的转型提供了学理支撑。本文正是基于以上研究,通过马匹殉葬之演变这一具体问题,尝试推进佛教本土化路径研究。

二、殉马:考古和文本中的历史

作为游牧社会最重要的家畜,马不仅在畜牧生产、狩猎、迁徙、战争中起着重要作用,而且在人类生命最后阶段也扮演着举足轻重的角色——用于陪葬。据考古研究,早在公元前5000年之前的东欧第聂伯河-亚速海地区与伏尔加河-高加索山地区的新石器时代晚期村落遗址中出土了大量的马骨[4]。公元前2100-1800年西伯利亚西部的遗址中发现整匹马随葬的现象[5]。随着驯养马匹技术的发展,以马殉葬几乎成为欧亚草原最主要的丧葬习俗之一[6]。

以游牧生活为主的古代青藏高原地区也不例外。根据藏文文献资料,藏地的陵墓制度产生于“上丁二王”时期(公元前102-31年)。相传止贡赞普被属臣罗阿木达孜在比武中砍断天绳而身亡,死后尸体不得不留在人间。后来,两位王子取回赞普尸骸,在降多拉布之中修建陵墓[7],从此吐蕃赞普就有了陵墓。藏文伏藏文献《国王遗教》记载:“此时赞普借以返天的天绳折断,故赞普陵墓建在地上”[8],《贤者喜宴》载:“此王父子二人称为上丁,此二丁之墓建于荒山及石岩之上”,[9]《西藏王统记》载:“此二王陵墓建于岩山与土山两处”[10],其他历史文献也有同样的记载[11]。因此,至少根据现有的文献资料,止贡赞普之前似乎没有土葬的传统。

霍魏认为在这一时期,古代西藏的丧葬习俗发生了划时代意义的变化,提出“尽管从考古资料来看,西藏高原土葬习俗的起源可能要比文献记载的传说时代为早,但作为一种以土葬为核心的、包括一整套丧葬仪轨在内的墓葬制度的起源,也许的确是以传说时代的止贡赞普时期为其滥觞”[12]。需要明确的是,文献谈到的仅仅是吐蕃王陵的出现年代,而西藏民间实行何种丧葬习俗则不得而知。石泰安先生认为当时西藏民间实行的也是土葬,但没有明确界定土葬习俗最早产生于何时,只是提出13世纪西藏仍实行土葬[13]。成书于公元八至九世纪的古藏文文献《韦协》中明确提到:“此时(聂赤赞普时期)人死后并无埋葬或者建墓之习俗”。[14]

虽然我们无法考证止贡赞普陵墓中是否有马匹殉葬,但吐蕃时期的古墓考古显示,殉马习俗在吐蕃甚至前吐蕃时期就已经在藏地盛行。譬如被认为是吐蕃时期血渭(she’u)大臣之墓的青海都兰墓就有马匹殉葬的情况。许新国提出:“青海都兰吐蕃一号大墓,发掘出土27座陪葬坑及5条陪葬沟,其中5条陪葬沟中共葬有完整的马87匹”[15]。吐蕃这种殉马习俗在当时极为流行,且以马匹的数量来衡量官阶大小①西藏乃东县切龙则木墓群较集中地分布着八十多座大小不同的吐蕃时期墓葬,其中地位并不是很高的M1的墓主死后至少九匹“乘马”陪葬。张仲立,王望生.乃东县切龙则木墓群G组M1殉马坑清理简报[R].文物,1985(09).。敦煌藏文历史文献中记载了松赞干布为奖赏功臣韦义策,特许其死后殉马百匹以表奖励。据敦煌文献PT1287卷记载:“韦义策父兄子侄等七人均参与盟誓。赞普誓词云:义策忠贞不二,将来死后,把忠心石营葬,杀马百匹以行粮。”[16]

敦煌苯教文献中涉及殉马仪式的文本大约有12份,从这些文献能够看出马的地位极高,有时紧随神明、君王、大臣之后的就是马匹的名字[17],而这一特点在后来的格萨尔史诗中得以保留②格萨尔史诗中,尤其在《赛马称王》卷里有大量的描述。可参考:青海省民间文学研究会.赛马称王[M].西宁:青海民族出版社,1981.。除了敦煌文献,与敦煌文献同一时期的噶塘蚌巴奇塔本文书中有3次殉马仪式的记载,《韦协》(dba bzhed)中亦有3次相关记录。

除古藏文文献外,汉文古代史料中也可以窥见吐蕃的丧葬制度。《旧唐书》记载:“其赞普死,以人殉葬,衣服珍玩及尝所乘马弓剑之类,皆悉埋之。仍于墓上其大室,立土堆,插杂木为祠祭之所”[18]。《隋书》卷八十三“附国”条曰:“其葬必集亲宾,杀马动至数十匹”[19]。

三、马与人的契约:殉马习俗的由来

上述敦煌古藏文文献以及与敦煌文献同一时期的《当许噶塘蚌巴奇塔本文书》等涉及殉葬马匹的文本虽然较多,然而这些文本对殉葬马匹的称谓稍有差异。敦煌苯教文献PT.0037和PT.1042以“多玛”(doma)指代马匹,PT.0037、PT.1042、PT 0239、 PT.1042、 PT.1060、 PT.1134、 PT.1136、PT.1194、PT.1289以及《当许噶塘蚌巴奇塔本文书》中以“达多玛”(rta do ma)一词指代,PT.1134、PT.1289、ITJ.0731中则称为“多玛宁达”(do ma snyingdags)。藏文词典对“多玛”一词有不同解释,其中一个义项为“代替之马”[20]。基于1953年出版的F.W托马斯所著《东北藏古代民间文学》,谢后芳将该词译成“宝马”或“忠心宝马”③郑炳林,黄维忠.敦煌吐蕃文献选辑(文学卷)[G].北京:民族出版社,2011:11-17.。褚俊杰则译成“亲密合意之马”[21]。然而民间用“多玛”指马时,专指用以陪葬的马。藏语口语中常以“do-ma byedrgyubo”(让你做“多玛”!)一句谩骂性格暴躁的马。古代苯教文献在涉及到某种宗教仪轨时常配有仪轨诵辞“芒”(smrang)或“仪轨故事”(chorabs)。同样地,殉马仪轨也有其释源传说。此类文献常被文学史家们轻率地归类为“生产劳动型神话”[22],实则为严肃的宗教仪式文本。英藏敦煌古藏文写卷ITJ.0731就是这类文献中的典型。这一写卷的内容大致为:有一匹马叫达萨隆章(rta-bzalung-brang),原来生活在天上,因水草短缺,来到人间的喇域贡堂(lha-yul-gung-thang),被天妃贡尊(lha-bza-gung-btsun)收养。后来因为不听话被赶出家门,来到一个叫子隆当瓦(rdzi-lung-dang-pa)的地方并遇见了一匹名为子曲曲(rdzir-phyur-phyur)的马,与他生活在一起,生下了三位马兄弟。后来三兄弟因水草不足而各自去往不同的地方。大哥意吉当显(yid-kyi-gdang-phyam)遇到野牦牛嘎巴(abrong-gyag-skar-ba),因争夺草场而被野牦牛杀死。两个弟弟得知大哥被野牦牛嘎巴杀害后,小弟库伦芒达(khug-ron-rmang-dar)决心报仇,但二哥姜伦欧扎(rkyang-ron-rngog-bkra)不敢跟野牦牛作对。最终兄弟俩在为兄报仇的事情上产生分歧,分道扬镳。马二哥从此成为野马。马小弟自知不敌野牦牛,就去了有人类居住的一个叫吉廷(skyimthing)的地方,并求助于人类玛比丹夏(rma-bu-ldam-shad)。马小弟向人发誓:只要人类帮他报仇,活着时可以骑他百年,死了他愿意为人陪葬。后来玛比丹夏成功帮助马小弟复仇。后者也信守誓言,成了人的坐骑,并“勇敢翻山、越岭,把主人放在了最高位”。一日,玛比丹夏染病去世,马小弟也按照当初的誓言,最终在辛喇弥伯((gshenrab-mi-bo)等巫师的仪式中马小弟殉葬[23]。

神话-仪式主义的视角对解读该文本颇有裨益。把所有的仪轨叙述(Narratives)简化为神话甚至简化为文学是不恰当的。何况在苯教巫师的观念中,只有讲述了仪轨的先例故事(“神话”)之后,这种仪轨才会灵验[24]。

上述故事是与殉马仪式有关的“历史”,或许是唯一一篇叙述人与马之间特殊关系之由来的文本。这篇仪轨文献能够提供以下信息:⑴马最早是从天上下凡而来,因而具有某种神性;⑵马向人发过誓,并把誓言付诸了行动;⑶马与人、马与死者的关系就此确立。

发源于象雄、成熟于吐蕃时期的原始苯教(亦称“斯巴苯”,srid-pa-bon)认为,死后的世界(gshinyul)有两个,一个是任何人与动物都可以过富足、安乐日子的死后世界,另一个是充满黑暗和痛苦的死后世界[25]。只有通过献祭动物的帮助才能通过冥界的艰难险阻到达九重天(gnam rim pa dgu)之上去享天国之乐①敦煌古藏文文献涉及苯教丧葬仪轨的文献中这种不同于佛教的世界观尤其明显。褚俊杰.吐蕃苯教丧葬仪轨研究[C]//金雅声,束锡红,才让.敦煌古藏文文献论文集.上海:上海古籍出版社,2007:779.。相传亡灵在冥界中需要渡过一条湍急的红河(gshen chu kham pa rab med),走过一条陡峭而漫长的道路(gshen thang skyamo)②Chu bokham pa rab med brgal,gshen thang skyamobrgyud.图齐在论述西藏民间宗教时,引用了一篇《回阳返魂》的藏文文献,里面提到“中阴的那条江叫做阎王黑尸黑水河,那座桥叫做阎王桥。”虽然本人没有找到该文献,然而所描述的与这里提到的境况大致一样。〔意大利〕图齐.西藏宗教之旅[M].耿昇,译.北京:中国藏学出版社,1999:292.。丧葬仪式令死者得以通过冥界中的艰险③图齐先生论述西藏人的死亡观念的时候表述说,西藏有关死后还阳的文献中提到的“中阴”界的江河、阎王桥等类似于伊朗文化里的辛刺特桥,也就是冥界的一座审判之桥。并提出这种中阴理论里具有萨满教特点的因素。〔意大利〕图齐.西藏宗教之旅[M].耿昇,译.北京:中国藏学出版社,1999:292.,从而达到“斯巴苯”世界观中的彼岸世界④殉葬动物的功用方面,石泰安也提出“它们帮助亡者穿过一条艰险的道路而通向被称为“乐土”的死者地区”〔法〕石泰安.西藏的文明[M].耿昇,译.北京:中国藏学出版社,2005:263.。而在冥界路途中可以乘载的最快的交通工具就是死者生前的坐骑。在《格萨尔史诗·地狱救妻卷》中,当阿达拉姆到达阎王殿时,阎王问道“是否带了能跨越中阴的马儿?”[26]。

在家畜中,马凭借其速度、耐力和敏捷,在畜牧、狩猎、迁徙等主要社会活动中发挥重要作用。相比其他动物,马不仅是坐骑,也是伙伴,尤其作为献祭动物的时候更是如此⑤当谈到马与人关系的时候,褚俊杰解读了含有“马”甚至出自“人”的世系之说法的敦煌苯教文献PT.1060,20-23行,提出:在苯教丧葬仪式的语境当中人与马不是役使和被役使的关系,而是亲密无间的朋友和伙伴的关系。褚俊杰.吐蕃苯教丧葬仪轨研究[C]//金雅声,束锡红,才让.敦煌古藏文文献论文集.上海:上海古籍出版社,2007:782.。由于马生性敏锐,要与其结成亲密伙伴关系,就必须建立起信任和情感上的联系。一匹马终生只能与一到两位主人成为亲密的伙伴⑥Hearne V,Adam’s Task:Calling Animals by Name.New York:Skyhorse,2007.这方面极具典型且著名的叙事是《格萨尔史诗》里英雄格萨尔以及岭国战将们与他们的坐骑之关系。笔者所生长的牧区社会同样是如此情况。。藏语中,对马的这种特质有专门的术语,叫“dri”⑦如果别人骑这种马,熟悉这匹马的人会叮嘱:“rta de la dri yod ni red,bzhonskabssemchungbyos”(那匹马有‘dri’,你骑的时候千万要小心)。游牧社会中,比起其他牲畜,马与人之间的这种特殊的情感关系也让马付出了代价,它需要在人类生命的最后阶段为其陪葬①赤松德赞去世后,苯教徒开始举行丧葬仪轨,当时正是在赤松德赞的坐骑中筛选用来殉葬的合适的马匹。详细可查阅:韦色朗.韦协(藏文)[M].拉萨:西藏藏文古籍出版社,2010:50.l。

四、自上而下的改革:殉马习俗之变化

根据传统的说法,苯教九乘中的第四乘“世间辛”乘(sridgshentheg pa)全是丧葬仪轨的法门,按死者的性别、年龄和死因的差异,据说分为360种丧葬仪轨[27]。然而这种习俗早在吐蕃时期就开始变异。值得一提的是,开启这种变异之滥觞的有可能是金城公主。史书《贤者喜宴》记载吐蕃第37代赞普墀德祖甸为王子迎娶金城公主,但在公主到达之前王子坠马而逝,公主遂被赞普纳为后妃。书中记载“金城公主瞻仰并供奉(文成公主)所迎来之释迦佛像。并为亡人建立了善事习规。”[28]又记载“复次,往昔大臣死时无应享受之(祭祀)食品。(金城公主曰:)我汉地因佛法弘扬,故人死则有七期(bduntshigs)(之祭)。吐蕃佛法尚未发展,故大臣当应怜悯。人甫去世,当立即向神明及死者施以食品,所谓吐蕃之‘寿命’。乃订立超荐佛事之习规。”[29]由此可见藏地时至今日仍遵循的七期祭奠习俗之渊源。这应该是在祭奠民俗领域汉藏文化交流最早的案例。除此之外,公主究竟订立了哪些“善事习规”在史书里没有详细记述,但此种改革可能对后世的吐蕃丧葬习俗和观念起到了影响。此后我们能够在《韦协》《柱间史》等主流史书中看到吐蕃第38代赞普赤松德赞(742-797))下令禁止杀牲献祭。《韦协》中明确写道:“从那时开始,所有的丧葬仪轨均按照佛教的方式进行”[30]。

石泰安通过文献解读、文化演变和对比方法研究唐蕃会盟碑后提出:“从这次盟誓(762年)中,藏学家可以满意地看到,在他(赤松德赞)统治初年,佛教已经被官方采纳”[31],意味着不晚于赤松德赞统治初年(约762年),佛教仪式已经取代了苯教仪式。

《韦协》最后一部分《献食记》(Zas-gtad-kyirabs)讲述了赤松德赞去世后,佛苯两派围绕王室葬礼应遵循印度的佛教方式②在这篇《献食记》里强调了佛教方式的丧葬仪轨是“印度的”即“外来的文化”。韦色朗.韦协(藏文)[M].拉萨:西藏藏文古籍出版社,2010:52.还是传统的苯教方式进行了一场辩论。这场辩论是西藏文化史上的大事之一。辩论的结果暗示了本土的传统让位于外来观念和习俗③关于西藏本土观念的转变,可以参考:才让扎西.历史书写中的中心与边缘建构——读藏文版《嘉绒藏族历史明镜》[J].西北民族研究,2017(2).。在敦煌其他藏文文献中也能看到类似的嬗变,卷号PT.239便是一例。

PT.239卷为佛苯融合后的仪轨经文,共有六个小节。其中,与殉马相关的是第5节。此节上半句讲述了一位商人从狮子洲(Sang-gha-la)出发到大海寻宝,途中商人及其随从被女夜叉擒获,投入铁铸城堡之中,将被夜叉吞食。此时,观自在大悲佛见商人一行处于极度危险之中而无祜主护佑,因此化身为马王,即慈悲的良马巴拉霍,从铁铸城堡中救出遇险之人。小节后半部分为祈福内容,主持仪式的“巫师”(即“辛”gshen)祈祷殉葬之马能够像马王巴拉霍一样超度死者。虽然在这一节中不清楚最后如何处理马匹,但第6节中提及丧葬时需宰杀的牦牛被放生。因此能够推断,第5节中的殉葬之马也能被放生。这一段马王巴拉霍的故事实则化用了《佛本生经》中的《云马王本生谭》④这篇佛本生经故事还引用在14世纪著名史书《西藏王统记》中用来说明观世音菩萨与西藏在信仰上的特殊渊源关系的历程。索南坚赞.西藏王统记(藏文)[M].北京:民族出版社,1981:42.。这则本生故事讲述商人带领五百人下海寻宝,海上遭遇船难,漂流到食人夜叉女居住的小岛。性命攸关之际,由被云马之胎出生的佛菩萨所拯救[32]。

上文引用的天马之子殉葬的故事(ITJ.0731)是按照苯教独特的叙事体裁“芒”(smrang)进行讲述的。而马王救商人的故事(PT.239)则运用了佛教的叙事解构了原先以马殉葬的观念。这种用虚构叙事解构另一种虚构故事的方法十分巧妙。要改变由想象建构的秩序,最好的方法是用另一种想象建构的秩序取而代之[33]。殉马习俗如何转变为放生马的习俗,马王救商人的故事文本提供了很重要的线索。褚俊杰在谈论苯教丧葬仪轨的佛教化时提到:“在这一时期,佛苯之间出现了双向融合运动—一方面苯教徒放弃了‘杀生’做法,代之以各种象征品;另一方面佛教徒容忍了各种人畜象征品在佛事活动中出现。这就是西藏佛教宗教活动中各种动物形象的供祭代用品的来源之一。”[34]当佛教作为外来宗教在藏地扎根之时,本土古老的苯教观念未能被全部废除。两者有机融合,逐渐形成了具有本土特色的佛教——藏传佛教。

公元1482年古格扎巴坚赞所著《益西沃传》记载了10世纪晚期西藏的情况,这一时期是佛教发展的关键阶段。吐蕃赞普后裔——古格王益西沃为了恢复佛教正统,不仅迎请了印度最著名的佛教理论家阿底峡大师,更整顿了当时社会的宗教乱象。根据传记记载,益西沃大力整顿的一个主要对象就是殉葬牲畜的习俗。《益西沃传》一再强调了对这种习俗的鄙视和反对,当时的益西沃以佛教徒的观念解读了这一习俗,认为其荒谬且野蛮,并提出殉葬牲畜者将堕入地狱,益西沃在自己的管辖范围内明文禁止殉葬牲畜[35]。然而,他似乎没有规定应将牲畜献与喇嘛。

以上讨论提到了藏人信仰的转变,也提到了西藏历史上三位极力推崇佛教的权势对于丧葬习俗的改革。有意思的是,在藏文版《蒙古佛教源流》中能看到16世纪蒙古俺答汗与第三世达赖喇嘛索南嘉措结成供施关系后①第三世索南嘉措当时已经是格鲁派的重要领袖,名声很大。俺答汗慕其名望,于1576年派代表到西藏,邀请索南嘉措到青海与其会晤。第三世索南嘉措欣然接受了邀请,于1577年5月抵达青海在仰华寺会见了俺答汗。两人谈得很融洽,很快建立起友好关系。会见后,俺答汗赠给索南嘉措“圣识一切瓦齐尔达喇达赖喇嘛”的尊号,索南嘉措则回赠俺答汗“咱克瓦尔第彻辰汗”的尊号。久明柔白多杰.蒙古佛教源流(藏文)[M].西宁:青海民族出版社,1993:168.,通过立法的手段改革蒙古丧葬习俗。《蒙古佛教源流》提到:“从今往后,蒙古人须服从以下规定:依蒙古旧俗,人死后祭杀马牛等牲畜。嗣后,原本用以献祭之马牛与祭品须供奉与活佛或僧人以祈福。不许宰杀牲畜为死者祭祀。”[36]此处可见该习俗是通过由上而下的形式被强行改变,而此次丧葬习俗的革新以当时的西藏习俗为范式,因为在禁令的最后提到:“总之,(关于献祭一事,)此疆土需按照西藏卫藏地区之习俗颁行种种规定。”[37]与俺答汗在蒙古地区的提倡不同,赤松德赞和益西沃两位藏王并未倡导原本用于殉葬的牲畜须献与超度亡灵的喇嘛。殉马仪式在藏地强势的佛教文化中得以保存,是因为对于死后世界的古老观念和相关叙事在起作用。敦煌文献ITJ.731中天马之子殉葬的故事不仅是对该仪式合理性和有效性的解释,更是对神秘的死后世界的想象与认知。即便已经有佛教那一整套完整的死后世界与解脱之道的理论,在面对从完全未知的死后世界时,比照现实世界创造的活灵活现的“故事”令人更容易理解和接纳。因此,人们无法忘记前人对于死后世界的描述。在现世中,主人骑马翻越山川;此种情景位移至冥界,主人骑马即可跨越冥界的险阻。汉地“烧纸钱”习俗的观念内核与此如出一辙。“烧纸钱”的习俗出现于东汉发明造纸术之后,由死后复生的传说衍生而来,现实生活中金钱的实用性被移位到冥界,因此有为亡者烧纸钱的必要。

在社会生活的各个领域,神话的影响力非常强大。尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)谈到社会秩序的时候,详细论述了《汉莫拉比法典》和《美国独立宣言》作为“神话”的超凡影响力[38]。社会学家古斯塔夫勒庞(Gustave Le Bon)在《乌合之众》中也详细谈及群体的想象力、神话、传奇如何促成历史事实的问题[39]。

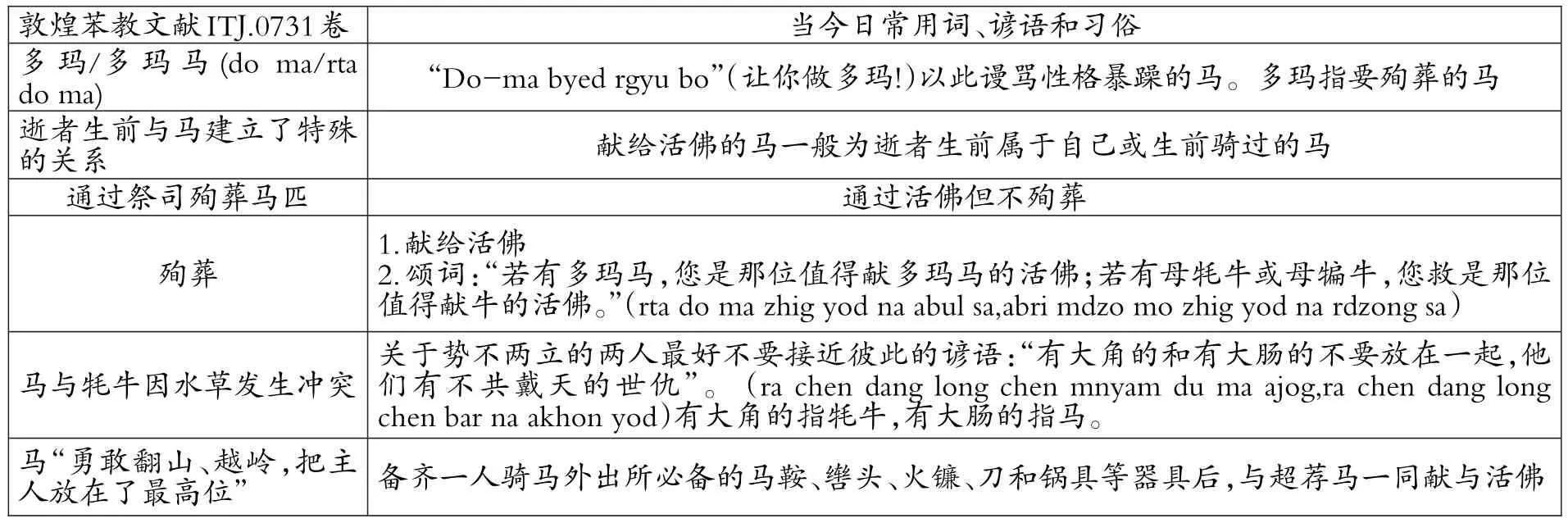

下面将上文提到的敦煌苯教文献《马和野马分开的故事》与当今藏族牧区的日常用词、谚语和习俗做简单的对比。(见表1)

表1 敦煌苯教文献ITJ.0731卷相关情节要素与当今日常习语比较

通过同样的词汇(多玛、多玛马)、同样的情节(死者生前与马的关联、牦牛与马的冲突)、同样的想象和认知(死后通过马这一交通工具通往另外一个世界),可以看到这份8-10世纪的苯教仪轨文献与今日藏族牧区认知之间的关联,也能看出殉马这一传统作为集体记忆的传承踪迹。

基于以上观察,我们似乎可以讨论传统何以延续的问题。当哈布瓦赫回答“社会何以可能”的时候,只提出了传统是社会运作的深层基础和机制[40],并未提及传统如何延续。传统作为社会记忆如何延续和传递,在记忆研究中已有大量讨论[41]。虚构故事和想象、仪式活动是最主要的传递途径之一。由于生产力的发展或生产资料的局限,社会经济会出现变革,导致社会习俗的变化,甚至是制度革命。然而,即便生产力再发达,文化水平再高,一些传统或秩序仍会以原本的性质和原本的内容得以保存和延续。其保存和延续的缘由之一便是基于人类的非理性而建构的故事和想象(认知)。原始苯教的殉马传统在佛教社会中经过变通仍继续存在,其深层原因是佛苯二教对死后世界的想象具有相似性。

米尔恰·伊利亚德在《萨满教:古老的入迷术》一书中论述了大量巫术和宗教的象征意义如何被萨满教使用和重新评价的问题[42]。马匹在神话与仪式中的运用是其探讨的主题之一。似乎在古代世界的所有萨满文化中,马都是葬礼上最重要的动物[43],也被认为是逝者进入另一个世界的交通工具。在藏族丧葬文化的语境中,殉马的古老传统不得不迎合统治者所推崇的“新文化”——佛教。但对于死后神秘世界的古老观念深入人心,旧时代的神话更易于理解和接纳。即便佛教在宏观哲学、宗教组织和世俗力量层面日渐强大,也未能从根本上废止具有巫术性质的本土古老观念,这样的共存孕育了二者在文化上的有机结合,催生出兼具本土萨满特质和佛教向善理念的丧葬传统。

结语

“佛教本土化”的进程,除了经典译介、义理诠释和创作型转化等方面的“本土化”之外,还包括通过本土文化特质对外来的佛教予以回应、进行调和,从而实现信仰实践层面的“本土化”或“民俗化”。经上文讨论,我们能够看出,死者遗属向活佛献马的习俗由象雄文明限阈下古老的殉马传统演变而来。金城公主在吐蕃引介“七期之祭”并试图订立“善事习俗”[44];被誉为“法王”的吐蕃赞普赤松德赞和公元十一世纪古格王益西沃也相继改革了当时的殉葬文化。除了佛教的强势影响外,这些自上而下的改革使殉马习俗迅速衰微。但作为实现该仪式的另一种途径,遗属向为死者主持宗教仪轨的喇嘛敬献马匹,依旧把马与死者继续联系在一起。这既是文化转型时期旧信仰与传统的延续,也是对新观念范式(佛教)的巧妙迎合。而这体现了一种不同历史阶段对“过去的”文化记忆的维持。其维持途径便是基于现实而建构的想象和故事。这也说明在本土文化语境中建立他者文化的新框架时,不能完全消除此前的旧框架。相反,外来文化在本土化的过程中,需要接受或至少保持本土的某些传统形式和内容,否则新的文化框架难以树立。这亦从信仰实践维度讨论和理解“外来文化本土化”提供了有益的视角和借鉴。