中国史前时期陶环首饰类型及功能初探

崔 洁 常 艳

1.西安科技大学 2.西安外国语大学

陶环首饰是制陶技术与人们追求探索自身美过程中碰撞出的结晶。陶环是新石器时期最主流的首饰之一,在新石器时期众多遗址中均有出土,且分布范围较广、出土数量较多。由于史前时期社会的政治、经济、文化、艺术状况没有文字记录,我们只能通过史前时期出土的资料来找寻陶环的线索。在凌家滩遗址中曾出土有六尊玉人雕像,雕像所表现的人物做虔诚的祈祷姿势,头上所佩戴的冠饰以及手上佩戴的八个环饰格外引人注目。虽然我们无法根据雕像来判断玉人所带环饰的材质,但是可以看出在宗教仪式等重要场合中,环饰也扮演着非常重要的角色。

一、陶环的起源与发展

最早的陶环可追溯到早于仰韶文化的老官台、北首岭、裴李岗等遗址中,虽未有陶质环饰的报道,但有小型石质或骨蚌环饰的发现。暂且可认为石骨蚌环的起源早于陶环。[1]陶环约出现在仰韶文化早期,在西安半坡、临潼姜寨、大地湾、师赵村与西山坪等诸遗址较早期的文化层中开始有陶环的出现,且随着时间的脉络出土陶环的数量由少变多,呈现出繁盛发展的趋势。这一时期的陶环以素面环饰为主,形式较为单一。

在仰韶文化中期,史前先民制陶的技术不断提升,陶器呈现出多元的色彩,人们投入了更多精力来装饰自己。陶环的数量开始显著增多,其形式、纹样也都呈现出多变的趋势。在较为典型的庙底沟类型及西王村类型典型遗址中,如案板一期,庙底沟一期,华县泉护一期,姜寨三期,宝鸡福临堡一、二期等遗址中,出土了上千件精美的陶环,占到全部出土饰品的百分之六十左右,种类繁多、制作精细,在西山坪、大河村等还出土有带彩绘的陶环残片。由此得出,陶环应是当时最为主流的首饰,出现最为普遍、最受人们欢迎。这种繁荣现象一直持续到仰韶文化晚期和龙山文化阶段,由于生产力水平的提高,陶环因其易碎性被玉石材质环饰取代。在此期间陶环虽有发现,但数量和种类都少而单调,呈现一种衰落的趋势。到夏、商、周时期,就很难发现陶环的踪迹了,但佩戴环饰的习俗被传承下来。

值得注意的是,新石器时期的陶环主要分布在青海、宁夏和甘肃往东到陕西西安东部的西北地区和包括豫、晋、陕三省在内的中原地区,在黄河、长江中下游等地区,陶环则较为少见。造成这一现象的原因,一是西北和中原地区本身具有制陶优势,也存在许多精美的彩陶,而黄河、长江中下游等地区土质较为松散稀疏、黏性差,不宜制作小巧的饰物;二是气候潮湿多雨,陶质饰品不易保存。这也可能表明随着制作材料的日益优选精化,人们已将陶质饰品逐步淘汰。[2]

二、陶环的分类及装饰类型

陶环充分展示了泥土的可塑性与柔软性,具有极强的装饰效果。从装饰视角来看可以分为两大类,第一类是素面圆陶环,环体光滑,没有花纹,没有其余装饰,具有简洁、纯朴的特点;第二类陶环则采用了不同的装饰手法,陶环的造型可分为多种,从外形上看,有圆形、齿轮形、多角形等,装饰手法有刻划、彩绘、捏塑等多种形式,整体具有精细、华丽的特点。

(一)素面圆陶环

素面陶环在所有出土陶环中最为常见,也是出土数量最多的一种,在所有种类中,素面陶环占全部出土陶环的百分之八十以上。以半坡遗址为例,共计出土了1100多件,其中只有8件为环面有纹饰,其余皆为素面。

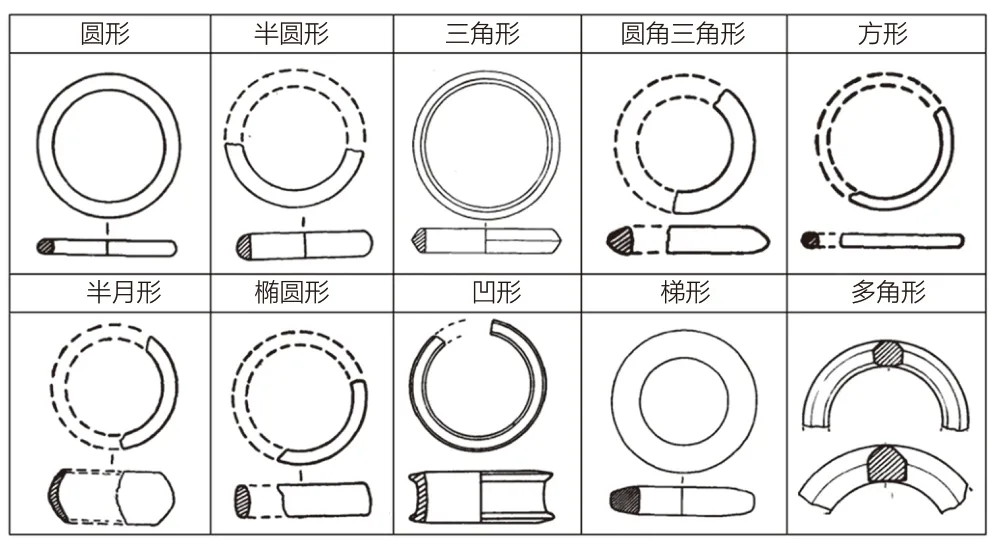

素面陶环可根据其横剖面类型来分类,但因史前时期陶环使用泥土制作,且多为细泥捏塑后烧制而成,因此断面具有随意性和不规则性,只能将其大致归类。陶环的横剖面大致可分为圆形、椭圆形、三角形、半圆形、方形、半月形等多种形制(如图1)。

图1 素面圆陶环

(二)有纹饰陶环

有纹饰陶环在所有出土陶环中数量较少,但制作精美,形式多变,和素面圆陶环相比较为华丽。整体做工细致,起伏较大,立体感强,是陶环中的精品。装饰手法有雕刻、刻划、捏塑等多种形式,个别遗址还出土有彩绘陶环。

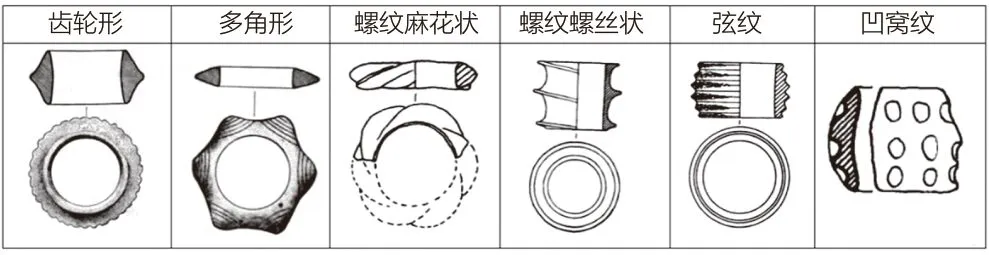

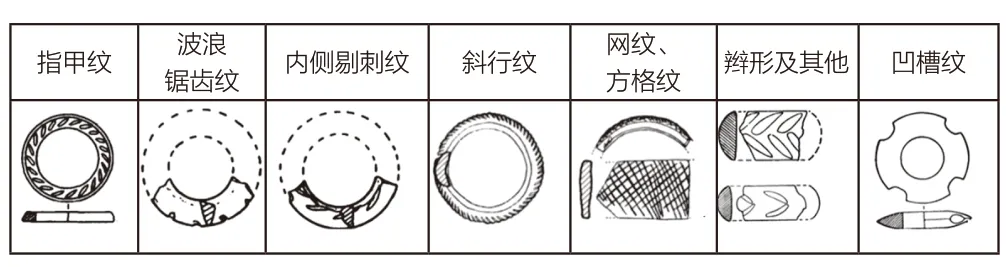

按照装饰手法进行分类,可分为齿轮形、多角形、弦纹、凹窝纹、螺纹麻花状、螺纹螺丝状、刻划状陶环以及彩绘陶环(如图2)。刻划状陶环根据纹饰分类,可细分为指甲纹、锯齿状、斜行纹、网纹、方格纹、环内侧剔刺纹、环外侧剔刺纹等(如图3),个别陶环刻槽里还填有红色颜料;彩绘陶环有多种花纹,包括直边三角形纹、单重或三重折线纹、平行斜线纹、三角折线纹、勾叶纹、曲线及断线纹。此外,半坡和姜寨遗址还出现阴刻和阳刻相结合的纹饰。

图2 有纹饰陶环

图3 刻划状陶环

在所有出土的陶环中,环面光滑即平光的数量最多,外面附有花纹或彩绘的数量较少,且多分布于西北地区以及中原地区的豫、晋、陕三省交界区域,这一区域是仰韶文化所在地,同时也是陶环最为盛行的区域。其他地区几乎没有发现带有装饰的陶环,出土的陶环几乎全是素面,从断面、直径、形状等方面都与玉石环相似,且表面打磨光滑,富有光泽,很像精制的石环,由此推测可能是玉石环的替代品,以供日常使用。

(三)陶环的颜色与材质

同时期陶器的材质多为细泥红陶和夹粗砂红陶,而陶环多为细泥灰陶,质地细腻、陶色均匀,因为只有细泥才能做出复杂、精细而规整的器物。这两种现象在姜寨、半坡、案板等遗址中可以得到证实。陶环的颜色反映出人们当时对首饰颜色的喜好,就目前已经发现的出土资料中关于陶环陶色的信息分析,陶环的颜色与同期出土的陶器颜色不同,日常使用的陶器多为橘红色、橘黄色,但出土的陶环的颜色多为灰褐色和灰黑色,个别遗址还出土有泥质白陶陶环。[1]通过颜色和材质反映出陶环与陶器的制作采用了不同的方式,陶环的制作从取材到烧制都与陶器不同,两者很有可能是分开烧制的,甚至陶环是单独烧制的,且大部分陶环表面细腻光滑,在烧制过后还有打磨这一过程。由此推测,陶环与陶器的差异性是制作者刻意为之,对于史前先民具有特殊的意义。

三、陶环的形制内涵及社会功能

为何在每个遗址中都出土了如此多的陶环?陶环对于史前先民有何特殊的意义?在遗址中出土的陶环除了首饰层面的研究,陶环所提供的大小、形状、颜色等信息,都值得我们去品味和研究。史前时期陶环的使用可能具有多种多样的功能和社会意义:可以用来装饰身体,可以传递族群归属信息,也可以当作护身符。

(一)形制内涵

在史前各地遗址中,都有陶环的发现。因此,佩戴陶环可能是这个时期、这个区域的人群所具有的共同特征。仔细观察各个遗址中出土的陶环可知,各个区域的陶环在某些方面具有一定的共同特征,如颜色、陶质、大小和形状,另外,陶环的装饰手法和材质凸显出人们在制作时的技能和用材习惯。

陶环体积较小,素面较多,但史前先民尽可能在陶环的断面形式上使其丰富多彩,非素面陶环凝聚了制作者更多的心血。在陶环断面上,对于佩戴者之外的人,不容易马上区分出陶环断面的差异性,因此陶环断面形状的差异对于佩戴者本身的意义可能不同,不同的佩戴人群具有不同的断面形状偏好。新石器时期彩陶图案多使用简明的平面图案来造型或示意,彩陶上出现的图案与陶环有着千丝万缕的联系,如三角形、锯齿纹、网格纹、折线纹、绳纹等形状也出现在陶环中,甚至一些纹样在陶器中也未曾出现。未曾发现有某一种纹饰在多个遗址中大量出现,虽然陶环有多种不同纹饰,但具体到某一种纹饰,也仅仅在周边区域的几个遗址中出现。一方面因为带有装饰纹样的陶环数量较少,另一方面可能是不同部落之间所独有的陶环形式,是当时部落有意识地塑造的结果。

在原始社会,爱美且善于工艺制作的是妇女,首先表现在由妇女制作的陶器上,陶环也很好地体现了这一点。李永宪、秦小丽等学者曾对陶环的内径做过分析,发现陶环的内径平均值集中在4.5~6.2厘米之间。陶环的内径决定它的适用人群,男性与女性、大人与孩童的骨骼有一定的差距,如果陶环用于佩戴,只可以戴在孩童或年轻女性的腕部,而不适用于男性。在父系氏族社会,男性的装饰品很多且多与阶级、权力有关,女性所使用的装饰品则多与婚姻有关,男性对女性在婚姻、家庭中的限制越多,对于首饰的限定也越多。母系氏族社会中女性作为生产、生活的主体,不仅是权力的象征,还主宰着生命的延续。而生殖就意味着是生命的繁衍,象征着世世代代的生生不息,[3]因此出现了女性生殖崇拜。在史前时期出土如此之多的适用于女性或儿童的陶环首饰,暗示着陶环可能与小孩的成长或妇女的生育有关。古人以孔状物象征女阴,如陶环、玉璧、玉瑗、玉环、陶璧、骨环等都有这个含义。[4]陶环为女性首饰,与史前先民的生殖崇拜密切相关;辽宁省喀左县曾出土了一个带有羊头的陶环,陶环象征女阴,而羊有吉祥之意,所以羊头女阴寓意着对于女性生殖器官的崇拜。[5]

(二)陶环所反映的社会形态与功能

陶环的产生并不是随机的,而是有规律、有系统的选择,用来传达特定的社会信息,是人们价值和社会组成的体现。陶环作为史前时期较为主流的一种首饰,与当时的社会形态密不可分。史前时期为母系氏族社会,此时一切风俗习惯都是淳朴的、原始的、共产主义的,没有明显的贫富与阶级差距。基于陶环的出土单位分析,即使在陶环较为盛行的区域,陶环的分布也没有过于集中,而是均匀分布在出土遗址中的灰坑中,数量虽有落差,但也基本平均。这种事实暗示我们陶环在日常生活中的使用与展示阶级身份的特殊礼仪性活动无关。到龙山文化时期,逐步从母系氏族社会过渡为父系氏族社会,环饰的数量也由多变少,陶环作为女性使用的首饰,这种状况的出现绝非偶然。

无论陶环是如何产生、如何发展的,它的最终目的是通过佩戴来表示史前先民的精神世界和某些愿望、祈求,以及对美的热爱,同时也是他们生活中某些礼仪活动的物质表现。[6]

四、结语

由以上分析可知,陶环直接修饰了人类自身,既有实用的目的,也体现着史前人类的审美观念,被赋予美好的精神寄托,是原始先民传统文化习俗在首饰上的体现。人们对于陶环的形状、大小、颜色、陶质都具有共识,不仅体现在部落之内,而且体现在部落与部落之间。从仰韶文化早期一直持续到仰韶文化晚期的庙底沟类型,佩戴陶环的习俗是被一代代传承下来的,虽然由于社会制度转变和生产力水平的提高,陶环的材质被其他材质所代替,但是佩戴环饰的习俗却一直流传下来。当今许多人会为刚出生的孩童赠送金银手镯来护身,保佑小孩健康平安,现代的女性也会佩戴玉镯。陶环作为镯类首饰的始祖,它的质朴、纯真对于后世仍具有很大的影响。