动词类型对二语习得中B原则延迟效应的影响研究∗

杨艳琴 张辉

(南京信息工程大学文学院,南京210044;南京师范大学外国语学院,南京210097 )

提 要:约束理论中A、B原则对应的代词和反身代词习得的不对称性是语言习得中的经典话题,一语习得研究中已经对此有大量研究,但二语习得中对此关注较少。目前,关于此不对称现象的原因依然存在争议,二语习得方面的相关研究将对此有重要的借鉴意义。本文用图片选择任务考察动词类型对中国中、低英语水平学生的代词和反身代词习得的影响,发现:(1)动词类型对二语习得中代词和反身代词的理解都有影响;(2)动词类型对二语习得中代词和反身代词理解的影响在二语水平达到一定阶段才出现;(3)最终代词理解的延迟并不受动词类型的影响。本文从频率效应、阈值效应以及加工消耗等方面对结果进行解释。

1 引言

基于约束理论的代词理解问题一直是语言习得中的热点。约束理论是Chomsky 在20世纪80年代提出的关于指称语指代性质的理论,影响甚大。根据Chomsky 约束理论中的A 原则和B原则,反身代词在局部管辖域内受到约束,代词在局部管辖域内不受约束,A 原则和B原则都属于普遍语法,是先天内在的知识,且二者在先行语指代上是互补的,因此代词和反身代词应该同时在语言学习早期掌握(Mcdaniel,Maxfield 1992:337-338)。然而多项研究表明,在一语(Chien,Wex⁃ler 1990;Grodzinsky,Reinhart 1993;Thornton,Wexler 1999)和二语习得(Finer,Broselow 1986)中都存在A 原则和B原则习得的不对称,即对代词的习得会晚于反身代词,出现B原则延迟效应(DPBE)。例如,在例①中,儿童或二语学习者会允许代词her 指代Lucy,即把her 理解成例②中的herself.

①There are Lucy and Lily.Lucy pinches her.

②There are Lucy and Lily.Lucy pinches her⁃self.

国外一语习得研究中已发现,英语(Grodzin⁃sky,Reinhart 1993;Thornton,Wexler 1999;Con⁃roy et al.2009)、 荷兰语(Philip,Coopmans 1996)、 冰岛语(Sigurjónsdóttir,Hyams 1992;Sigurjónsdóttir 1992)、俄语(Avrutin,Wexler 1992)等的一语习得中都有代词理解延迟现象。二语习得研究中一般更关注反身代词而忽略代词,因为反身代词的使用被认为具有参数多样化,即不同语言中反身代词的受约束情况可能不同(Wex⁃ler,Manzini 1987:48-55),因此大量研究通过考察反身代词来调查二语中参数重设的情况。相比之下,代词不具有参数多样性,因此在研究中容易被忽略。但已有研究也大都发现,二语学习者尤其是中低语言水平的学习者对二语代词的理解存在困难(Patterson et al.2014;Kim et al.2015;Sla⁃bakova et al.2017;杨艳琴于善志2014)。

对于代词理解困难的原因,学者们提出一些解释,其中,实验任务或实验材料缺陷论受到很多人认可(Conroy et al.2009;Elbourne 2005;Mat⁃thews et al.2009;Bergmann et al.2012)。基于此观点,van den Akker 等(2012)研究实验材料中的动词类型对荷兰语儿童代词和反身代词习得的影响,却发现受试中出现B原则延迟效应的儿童并未受到动词类型的影响,只有代词和反身代词都未习得的儿童(一般比DPBE 组儿童年幼)才会受到动词类型的影响。van den Akker 等(2012:2)提到,出于代词和反身代词本身的性质原因,关于DPBE 的研究通常都会用到两类动词,外指(other⁃directed)动词和内指(self⁃directed)动词,前者指动作行为通常指向他人的词,如shot,pinch,hit 等及物动词,后者则指通常表示反身行为的动词,如wash,shave,dress 等词。由于约束理论是生成语法的一部分,不考虑语义因素,原则上一般认为B原则中代词的约束情况只与其句法位置有关,与其他成分无关,因此B原则相关研究一般不考虑动词语义的影响。在很多关于代词和反身代词习得的一语研究和二语研究中,实验材料并未对动词类型进行控制,一般都是外指动词、内指动词按随机比例混用,国外研究如Ruigendijk 等(2010),Rákosi 和Tóth(2016),Ma⁃rinis 和Chondrogianni(2011)等,国内研究如杨艳琴和于善志(2014)、吴明军和王同顺(2015)等。此外,虽然一些学者发现动词隐含的因果关系对代词理解有影响(Koornneef,Sanders 2013;李文竞2020),但是这些研究通常考察一语,实验材料一般是复合句,需要一些连接词(如and,but,be⁃cause 等)辅助给出动词隐含因果关系,其代词本身就有歧义,所以理解结果不是绝对的对错关系,不能表明习得状态。

综上可知,很多代词习得研究中对代词类型的忽视可能导致研究结果有失偏颇。van den Ak⁃ker 等(2012:21-22)发现一语习得实验材料中的动词类型不影响代词理解延迟,但是会影响初级阶段的代词和反身代词理解,那么二语中的代词理解是否相同?本文将从动词类型影响的角度对二语中的代词和反身代词理解进行探究,从而对相关研究和理论进行实证补充和理论验证,对二语教学及以后的相关研究提供一些启示。

2 研究假设

一方面,二语研究中普遍发现与一语中一样的代词习得延迟现象;另一方面,van den Akker等(2012:21-22)研究发现一语儿童在代词习得初级阶段(都未习得组)会受到动词类型的影响,但DPBE 并不受动词类型影响。据此,本文以“中国学生的二语代词学习是否受动词类型影响”为研究目标,提出以下3 个研究假设:(1)动词类型会对中国学生对英语代词和反身代词的理解有影响;(2)动词类型对二语习得中代词和反身代词理解的影响主要出现在两种代词的未习得阶段,在都已习得阶段其影响会消失;(3)二语习得中DPBE 不会受到动词类型的影响。

3 研究方法

本研究借鉴并改进van den Akker 等(2012)和Ruigendijk 等(2010)对儿童代词和反身代词理解时的研究方法,采用图片选择任务对中国初、中英语水平学生的英语代词和反身代词理解进行测试。

3.1 受试

由于二语代词理解困难主要出现在低水平学习者身上,本研究选取本科非英语专业大一学生为受试,通过剑桥水平快速分组测试(quick place⁃ment test),确定受试主要是初级(Elementary)水平(11-23 分,平均18.7 分)和低中级(Lower Inter⁃mediate)水平(24-30 分,平均26 分),两组之间有显著性差异(F =3.417,p =0.000 <0.05),初级组43 人(男20,女23)和中级组(男11,女28)39人。此外本研究以20 名英语本族语者为参照组。

3.2 实验材料

首先,根据 van den Akker 等(2012)和Ruigendijk 等(2010)的实验材料,选出20 个常用的有语义指向的动词(pet,cover,bite,pinch,hit,blind,prick,touch,scratch,dry,comb,dress,wash,soap,clean,shave,put makeup on,swing,towel,wet)。然后,为确保二语学习者对这些动词语义指向理解的统一性,本研究随机选择30 名非英语专业大一学生对20 个动词的指向倾向做强制选择测试(Forced⁃Choice Task),从两类动词中各选出6 个指向倾向超过80%认可度的动词。6 个他指动词分别为:hit,pinch,prick,bite,pet,touch;6 个内指动词为:wash,dress,comb,soap,dry,towel.

实验句子包含一个介绍句和一个测试句,两个句子都为简单句。如Here are two boys,Yang and Jing.Yang soaps him.介绍句引出两个同性别的先行词,先行词用连词and 连接,确保两个先行词在句子中位置平等,以避免语篇偏见如话题性(topicality)的影响。测试句中的动词意思都进行汉语标注,避免学生因不理解动词意思而影响答案选择。每个题目包含3 个实验图片:一张图片中动作受事为施事者(符合反身代词用法)、一张图片中动作受事是他人(符合代词用法)和1张干扰图片。题目共有24 个,测试代词理解和反身代词理解的题目各占一半,两类句子中分别有6 个题目用他指动词(见图1),另外6 个题目用内指动词(见图2)。此外还有24 道与测试内容无关的干扰题目。题目顺序随机排列。每个题单独占一页,题目打印出来装订成册,共48 页。

图1 他指动词对应的题目

图2 内指动词对应题目

③Here are two boys,Zhang and Li.Li pricks him.()

④Here are two boys,Yang and Jing.Yang soaps him.()

3.3 实验过程和计分

要求受试从3 个图片中选出与划线句子描述相符的一个,在20 分钟内独立答完题目并上交。每个题目答对得1 分,答错得0 分。

4 实验结果

4.1 受试按照实验表现分组

数据分析主要是对受试的得分进行统计,并用SPSS19.0 进行分析。Van Rij 等(2009a:269)和Van Rij 等(2010:21)发现,把受试按照实验表现分成不同的小组对语言行为更有预测性。因此,我们借鉴Van Rij 等人的统计方法,首先统计所有受试的分数并算出正确率,然后根据受试的表现把结果分成4 组:

(1)都未习得组,指代词和反身代词理解的正确率都在80%以下的受试(n =9:初级组8 人,中级组1 人),代词和反身代词理解水平无显著性差异(Z =-0.636,p =.525);

(2)代词习得延迟组(DPBE 组),即反身代词理解正确率80%以上但代词理解正确率80%以下的受试(n =18:初级组9 人,中级组9 人),代词和反身代词理解水平有显著性差异(Z =-5.205,p =.000 <.05);

(3)反身代词习得延迟组①是代词理解正确率80%以上但反身代词理解正确率80%以下的受试(n =5:初级组4 人,中级组1 人),代词和反身代词理解水平有显著性差异(Z =-2.703,p =.007 <.05);

(4)都已习得组指代词理解和反身代词理解的正确率都在80%以上的受试(n =50:初级组22 人,中级组28 人),代词和反身代词理解水平有显著性差异(Z =-2.274,p =.024 <.05),即代词理解结果不如反身代词;代词理解与本族语者有显著性差别(p =.034 <.05),反身代词理解与本族语者无差异(p =.078)。

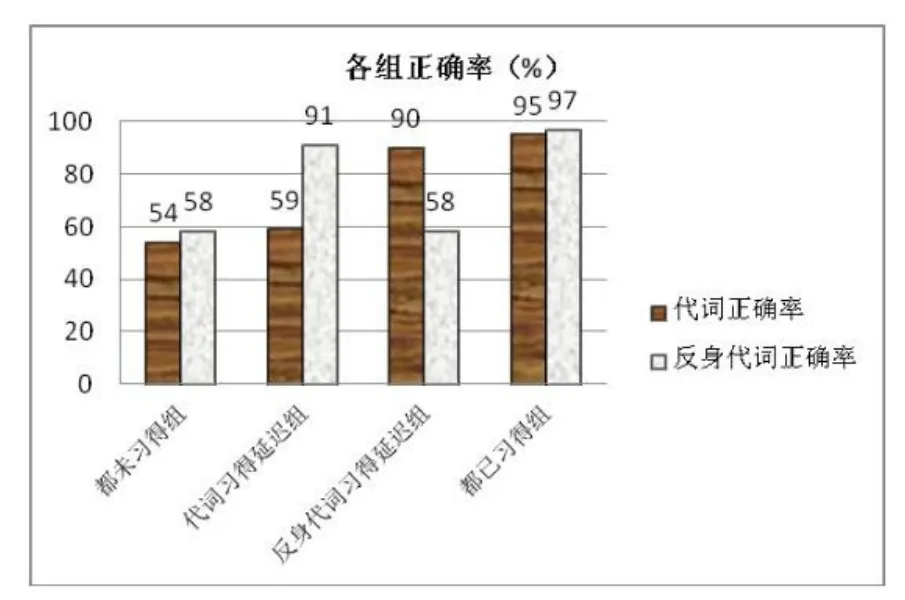

这4 组可以代表习得的不同阶段(Van Rij et al.2010)。各组之间代词和反身代词理解有显著性差异(X2=93.542,p =.000 <.05;X2=78.639,p =.000 <.05 ),各组代词和反身代词理解的正确率如图3。

图3 各组正确率

4.2 动词类型对代词和反身代词理解是否产生影响的统计结果

4.21 动词类型对代词和反身代词理解的总体影响

用Wilcoxon 秩和检验可知,动词类型对于代词和反身代词的理解都有边缘显著性影响(Z =-1.882,p =.060;Z =-1.783,p =.075),动词类型与代词理解和反身代词理解无显著相关性(p =0.083;p =.087)。这说明,动词类型会影响代词和反身代词理解,但是这种影响并不显著。

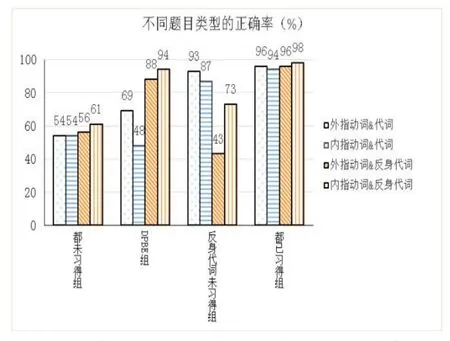

4.22 动词类型对都未习得组的影响

如图4所示,都未习得组中,外指动词和内指动词两种情况下代词理解正确率相同,都为54%,动词类型对代词理解没有显著性影响(Z =-0.046,p =.964);两种动词情况下反身代词理解正确率分别56%和61%,动词对反身代词理解结果也没有显著性影响(Z =-0.683,p =.494)。以上结果说明在代词和反身代词都未习得阶段,动词语义指向不会影响代词和反身代词理解。

图4 各组4 种不同题目类型的正确率

4.23 动词类型对DPBE 组的影响

DPBE 组中,含外指动词的题目中,代词理解正确率为69%,而含内指动词的题目中,代词的正确率仅为48%,动词类型对代词理解有显著性影响(Z =-2.450,p =.014);但两种情况下反身代词理解正确率分别为88%和94%,动词类型对反身代词没有显著性影响(Z =-1.331,p =.183)。由此可知,动词语义指向对于中国学生英语代词习得延迟有影响。

4.24 对反身代词习得延迟组的影响

反身代词习得延迟组中,外指和内指两种动词情况下代词理解正确率分别为93%和87%,动词类型对代词理解无影响(Z =-1.225,p =.221);反身代词理解中,出现外指动词和内指动词时正确率分别为43%和73%,动词不同的语义指向对理解结果有边缘显著性影响(Z =-1.798,p =.072)。说明动词语义指向对于中国学生英语反身代词习得延迟有影响。

4.25 对都已习得组的影响

动词类型对都已习得组代词理解结果无影响(Z =-1.490,p =.136),正确率分别为94%和96%,对反身代词也无影响(Z =-1.628,p =.103),正确率分别为96%和98%,这说明在中国学生掌握代词和反身代词后,动词类型对两类代词的理解都无影响。但由于代词和反身代词理解结果之间有显著性差异(p =.024 <.05),即代词理解不如反身代词,说明中国低、中英语水平的学生即使在代词和反身代词的正确率都很高的情况下,依然存在代词理解延迟现象。这说明在二语习得后期,动词类型的影响消失以后,还有其他因素导致对代词习得的延迟。

综上,动词类型对都未习得组的代词和反身代词理解无影响,对DPBE 组的代词理解和反身代词延迟组的反身代词理解有显著性影响,对都已习得组的两种代词都无影响,但是受试在都已习得阶段依然存在代词理解不如反身代词的现象。

5 结果讨论

由数据结果可知:(1)在习得过程中,动词类型会影响中国学生对代词和反身代词的理解,证实研究假设一;(2)由分组结果可知,动词类型对中国学生代词和反身代词的理解的影响要到一定语言水平阶段才会出现,并不是从水平最低阶段(都未习得组)开始的,这与研究假设二不符;(3)在受试都已掌握代词和反身代词后,依然存在代词延迟现象,但此时的代词和反身代词理解都不受动词类型的影响,与研究假设三部分不符。

5.1 动词类型影响二语习得中代词和反身代词的理解

本文认为,动词类型对代词和反身代词的理解的影响是由动词使用频率造成的特定语义指向突显(salience)所导致的。本研究中两种动词的不同语义指向其实是受动词使用频率的影响,不是绝对的指向,只是相对于其他语义指向,某一种倾向在使用中出现的频率更高(Haspelmath 2008:45),而这种频率则源自世界知识的影响(König,Siemund 2000a:60-61)。认知语言学认为,人的语言学习和应用受到其具身经验和世界知识的影响,语言结构的理解深受过去语言经验的影响

(Jurafsky 1996;Jurafsky,Martin 2000;Mac Donald et al.1994)。频率和经验都可以引起语言突显(Giora 2003:15),使某个因素在学习中得到更多的注意(attention)。动词的高频语义指向造成理解中常用动词指向的突显,进而影响对代词和反身代词语义的影响。

本研究中,动词对代词和反身代词的影响出现在代词延迟组和反身代词延迟组中。代词延迟组中,受试能正确理解反身代词(正确率91%),对代词的理解还处于模糊阶段(正确率59%),说明他们掌握A 原则,但对代词的受约束情况不够确定。代词理解过程中,当谓语是外指动词时,其后宾语代词的外指意义得到突显,受试会认为宾语代词应该指代主语以外的其他词,这与约束B原则相符合,会促进受试对代词的正确理解;反之,当谓语动词是内指动词时,动词宾语的内指意义得到突显,受试会认为宾语代词与主语同指,这与B原则相反,会造成代词的理解错误。

反身代词延迟组可能是中国学生特有的现象。由于汉语反身代词允许远距离回指,而英语反身代词则只遵循近距离回指,受母语迁移的影响,学习者可能会认为英语反身代词可以指局部管辖域外的先行语,造成理解错误的情况,反身代词延迟就是这一情况的典型反映。这一组中,受试对代词理解正确率很高(正确率90%),但对反身代词的理解比较差(正确率58%),说明他们掌握代词的约束规律,但却对英语反身代词在管辖域内受到约束这一规则还不十分清楚,认为它既可以近距离回指,也可以远距离回指。这种情况下,在反身代词理解中,当动词是外指动词时,其后反身代词的远距离回指功能得到突显,受试认为反身代词应该指代非主语的先行语,这违反A原则,会造成对反身代词的错误理解;而当动词是内指动词时,宾语反身代词的近距离回指意义得到突显,受试会认为反身代词指代主语,符合A原则,促进对反身代词的正确理解。

综上可知,在二语习得过程中,如果学习者没有完全掌握约束A 原则和B原则,对代词和反身代词的约束情况处于一知半解阶段,那么在其理解过程中,动词的高频语义指向会得到突显,影响对代词和反身代词的理解。

5.2 动词类型对二语习得中代词和反身代词的影响基于一定的语言水平

中国学生在代词和反身代词都未习得阶段对两种代词的理解都不受动词类型的影响,只有当他们习得两种代词其中的一种而未习得另外一种时,动词类型才对未习得的那种代词的理解产生影响。这说明,动词语义指向对代词和反身代词二语习得的影响是基于一定的语言水平之上的,存在阈值效应。5.1 中本文用动词高频语义指向的突显对动词类型影响代词和反身代词理解有过解释。Carroll(2012:63)认为,突显是一个学习的结果,只有当前期输入为认知奠定基础,突显才会与所学目标知识相关,即突显的作用发挥需要一定的语言经验基础。此外,Rodriguez(2013)和Bobb 等(2015)对二语语形敏感性的研究也发现,当二语者的二语水平达到某一水平,超过某一影响因素所需的效应阈值后,该因素对二语的影响才能显现出来。某些影响因素的作用在位于效应阈值以下的低水平二语者中显现不出来。

本研究中,都未习得组受试对代词和反身代词都未掌握(正确率分别为54%和58%),他们还不知道代词在管辖域内不受约束和反身代词在管辖域内受约束这两个原则,对这两种代词与先行语的指代关系还处于猜测阶段。此外,由于受试的二语输入有限,语言经验较少,他们对动词高频指向的突显性的认知还不够,对动词的理解只停留在词汇表面,还未能对动词后的宾语代词或反身代词的指代形成偏向选择。对动词语义指向的突显的认知缺失以及对代词和反身代词本身的约束原则不明,就造成以下结果:一方面,理解正确的结果和不正确的结果概率相等;另一方面,动词类型对代词和反身代词的理解结果不产生影响。而随着二语经验的增多,受试掌握代词和反身代词中的一种,并对另一种开始了解,不再完全随机,但仍然不够确定,此时,受试对动词类型的高频语义指向突显有了一定认知,达到动词指向突显影响两种代词理解的阈值(本文看来是在掌握两种指称语中的一种之后),动词类型的影响上升到短语或句子层面,其对两种指称语理解的影响就显现出来,即内指动词促进反身代词理解,阻碍代词理解,外指动词促进代词理解,阻碍反身代词理解。

5.3 动词类型对二语习得后期代词习得延迟效应无影响

由实验分组可知,B原则延迟效应存在于两个阶段,代词习得延迟阶段和都已习得阶段。前一阶段受试对代词理解的正确率为59%,后一阶段则为95%。都已习得组的代词理解结果依然不如本族语者(p =.034 <.05)。动词类型对代词习得延迟阶段的代词习得有影响,但是对都已习得组的代词延迟无影响,这说明在二语习得代词延迟效应中,动词类型虽然会影响对代词的理解,但其并不是造成代词习得延迟的主要原因。那么在代词的影响消失后,还有什么继续造成代词理解的困难呢?或者什么是造成代词理解困难的最关键因素呢?本文认为,结合Reinhart(2006,2011)的加工复杂度解释和O'Grady(2015b)提出的加工决定论可以对此给出解答。

Grodzinsky 和Reinhart(1993:77-82)与Re⁃inhart(2006:165,2011:159)提出,代词和其先行词有两种关联方式,一种是代词的变量约束,由B原则规约,另一种是偶然性共指。在特定语境中,代词可以与其管辖域内的先行语共指,这种情况主要依靠重复或特殊语气来实现。例如,在That must be John.At least heilooks like himj中代词和其先行语在同一管辖域内,违反B原则。针对这一问题,语言学家提出假设,代词和先行语有不同的指示(index),只在偶然情况下指向同一人。如前例中i 与j 偶然性相同。

Reinhart(2011:159-161)认为,在习得过程中,反身代词的的识解只涉及到一种识解机制,即变量约束,而代词理解中,受试会首先生成两个可能的意义,即变量约束和偶然性共指(acciden⁃tal co⁃reference)两个指称意义,且对它们进行比较和筛选,这个过程叫做“指称集运算”(reference set computation)(Reinhart 2011:170)。相比反身代词理解中只进行一种指称意义的运算,代词理解中涉及到两个意义,其加工过程即构建指称集、把该集合储存于短时记忆、对两种指称意义进行比较并排除一个意义,这一过程所涉及的运算复杂度(computational complexity)更大,需要消耗更多的加工资源,一语习得中的儿童会因为无法处理这种运算复杂度引起的加工负担,而在代词理解时进行随机选择。

显然,以上解释没有考虑到汉语反身代词的远距离回指现象。O'Grady(2015b)提出的加工决定论(Processing Determinism),弥补这一问题。他提出,代词和反身代词的加工过程包含两种加工:一种是句子层面的加工,一种是语用层面的加工。前者会遵循最小消耗原则,后者则会受突显度的影响。这两种加工本质上相互独立,但是有时候会互相影响。两种加工方式在语言中的地位和相互作用不同,会导致代词和反身代词约束的跨语言差异,如英语中反身代词只接受句子层面加工,通常拒绝语用上的加工,即希望局部立即解决其指称问题,如果不行,则认定句子错误(O'Grady 2015a:111-115)。但汉语反身代词同韩语反身代词一样,语用层面加工和句子加工同时存在,且决定前者的先行语突显比决定后者的指称从属(dependency)问题的及时解决更重要,故反身代词可以不受局部约束。中国学生在学英语时,会受母语影响,出现允许英语反身代词远距离回指的情况,但是由于局部回指的加工消耗最小,符合经济原则,学习者可以较容易地习得英语反身代词,允许局部回指这一参数,英语反身代词的指代规律可以较快学会(故实验中只有5 人出现反身代词理解延迟的情况)。

英汉语代词都符合约束B原则。在代词习得中,由于代词理解涉及到指称集运算,当二语水平不够高时(一语中是年岁较小的儿童),二语加工资源有限,学习者会出现加工困难的情况(Kim et al.2015:51),为避免过多的资源消耗,会选择资源消耗最小的局部回指。这就会造成代词理解的错误。Sorace(2011:14,2016:6-9)也提出,二语习得中代词的理解可能是由于可用加工资源引起的,而不是由于知识表征的不同引起的。只有随着语言经验的增加,远距离回指的加工路径得到不断强化和巩固(entrenchment),代词才能得到正确理解。

简而言之,英语反身代词的局部回指符合加工消耗最小原则,所以中国学习者习得速度快,而代词的远距离回指功能则违背这个原则,所以习得较慢。虽然在代词和反身代词理解过程中,学习者会受动词语义指向的影响,但其并不是决定性因素,加工消耗的差异才是导致代词和反身代词习得发展不平衡的关键原因。

6 结束语

本文对动词类型在中国学生英语代词和反身代词习得中的作用进行实证研究,发现动词类型对二语习得中代词和反身代词理解有影响,且这种影响在习得水平达到一定阶段才出现,之后随着语言水平的提高该影响会逐渐消失,动词类型最终并不能影响二语习得中B原则习得的延迟。但本实验足以说明,在代词和反身代词相关实验的语料选取中,应慎重考虑动词类型的影响,尽量选取语义指向比较中性的动词或者控制好不同动词类型的使用比例。一方面,本文基于频率效应、阈值效应以及加工消耗等方面对结果进行解释,确认动词类型在代词和反身代词二语习得中的作用,对以后相关实验提出有价值的建议,对代词和反身代词习得研究进行实证补充和理论验证,以期能对语言习得以及二语教学的相关方面产生一些启示。另一方面,本文从加工负担方面对二语习得中代词习得延迟做出解释,但受方法局限,未能对加工过程进行密切观察,因此本研究结论仍需用更先进的技术进行进一步验证。

注释

①由于汉语反身代词允许受到远距离约束,故受试可能会受到母语影响,由于本研究实验材料为单子句,比较简单,且英语反身代词受局部约束符合加工的经济原则(O'Grady,2015b:4-5),故出现反身代词理解延迟的情况的受试较少。