微创经皮钢板髓内钉内固定在股骨干骨折患者中的应用效果

陈炽森

(东莞市水乡中心医院外二科,广东 东莞 523133)

股骨干是人体粗隆下2~5 cm和股骨髁上2~5 cm之间的区域,由三层肌肉所包围的管状骨头,其主要功能为负重与支撑人体。股骨干骨折多因外力因素所导致,可造成趋向横行、粉碎性骨折,骨折端呈现出明显的位移和软组织损伤,需要进行及时治疗,以减轻骨折对机体带来的伤害。临床对于股骨干骨折多采用手术的方式进行治疗,常规钢板内固定术具有强效的生物力学作用,可以在短时间内复位骨折部位,并置入坚硬的钢板,起到良好的固定支撑作用,但该术式需要在骨折处作长度较大的切口,对机体的二次伤害较大,且易发生并发症,不利于患者术后恢复[1]。微创经皮钢板髓内钉内固定技术是一种微创的骨折复位术式,采用钢板对骨折部位进行复位固定,并通过髓内钉以垂直加压的方式加固复位部位,具有较高的稳定系数,且微创经皮钢板髓内钉内固定强调间接复位,以小切口进行操作,对骨折处周围的软组织损伤较小,避免破坏患处周围的血供,可促进骨折早期愈合[2]。本研究旨在探讨微创经皮钢板髓内钉内固定治疗对股骨干骨折患者的疼痛介质P物质(SP)、前列腺素E2(PGE2)、5- 羟色胺(5-HT)的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 按照随机数字表法将东莞市水乡中心医院2019年3月至2021年2月收治的76例股骨干骨折患者分为两组,各38例。对照组中男、女患者分别为18、20例;年龄28~69岁,平均(49.87±4.68)岁;致伤原因:高处坠伤13例,重物碾压6例,车祸15例,其他4例。观察组中男、女患者分别为17、21例;年龄30~68岁,平均(50.09±4.59)岁;致伤原因:高处坠伤12例,重物碾压7例,车祸16例,其他3例。对比两组患者一般资料,差异无统计学意义(均P>0.05),可实施组间对比。诊断标准:参照《实用骨科学》[3]中关于股骨干骨折的诊断标准。纳入标准:符合上述标准,且经X线检查确诊为股骨干骨折者;近期未服用糖皮质激素者;能耐受手术创伤者等。排除标准:病理性骨折者;合并恶性肿瘤、感染性疾病者;合并肢体其他部位骨折者等。本研究经东莞市水乡中心医院医学伦理委员会批准,患者及家属均签署知情同意书。

1.2 手术方法 两组患者均于术前进行常规检查,麻醉后取仰卧位,对照组患者行常规钢板内固定治疗,具体操作:根据患者骨折长度作长约10 cm的切口,依次切开皮肤组织、骨膜等,并阻断旋股外动脉分支,充分暴露骨折部位,并以轻柔手法复位患处,将钢板沿股骨外侧插入,并采用螺钉固定,常规清理后缝合伤口[4]。观察组患者接受微创经皮钢板髓内钉内固定治疗,具体操作:在患者臀部后放置软垫垫高患侧大腿,借助X透视线牵引复位骨折端,使患肢大腿与健侧长度保持相等,复位满意后,根据患者不同骨折情况对钢板进行塑形,使钢板保持弧线,尽量贴合患处线条。在患者股骨外侧和骨折端远处作一条长约4 cm的切口,采用骨剥离器探入直至对侧,作潜入隧道,再次借助X透视线,使钢板沿隧道经皮潜入,并与骨面良好贴合,对位满意后,在切口暴露的钢板处钻孔,予以髓内钉固定,术后冲洗伤口并常规缝合。两组患者均于术后进行12周的随访。

1.3 观察指标 ①将两组患者手术时间、出血量、住院天数、骨折愈合时间进行对比。②疼痛介质。于术前和术后1周分别抽取两组患者空腹状态下肘静脉血液5 mL,以3 000 r/min的转速离心10 min取血清,取其中一部分血清采用荧光分光光度法检测SP、PGE2、5-HT水平。③骨形成指标。取剩余血清采用放射免疫法检测I型前胶原羧基端肽(PICP)、骨钙素(BGP)、骨碱性磷酸酶(BALP)和碱性磷酸酶(ALP)水平。④并发症。统计并比较两组患者肺部感染、伤口感染、骨不连等并发症发生情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS 23.0统计软件分析数据,临床指标、疼痛介质水平、骨形成指标为计量资料,以(±s)表示、并发症发生情况为计数资料,以[ 例(%)]表示,分别采用t、χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床指标 观察组患者手术时间与对照组比延长,住院时间与骨折愈合时间缩短,术中出血量减少,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床指标比较( ±s)

表1 两组患者临床指标比较( ±s)

骨折愈合时间(周)对照组 38 68.34±5.35 86.72±7.59 14.29±3.84 8.67±1.22观察组 38 75.28±4.93 61.74±4.36 12.53±2.21 6.96±1.35 t值 5.880 17.592 2.449 5.793 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05组别 例数 手术时间(min)术中出血量(mL)住院时间(d)

2.2 血清疼痛介质水平 与术前比,术后1周两组患者血清SP、PGE2、5-HT水平均降低,且观察组与对照组比下降,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者血清疼痛介质水平比较( ±s)

表2 两组患者血清疼痛介质水平比较( ±s)

注:与术前比,*P<0.05。SP:P物质;PGE2:前列腺素E2;5-HT:5- 羟色胺。

组别 例数 SP(ng/L) PGE2(μg/L) 5-HT(μmol/L)术前 术后1周 术前 术后1周 术前 术后1周对照组 38 31.46±1.93 14.80±1.28* 40.93±3.58 26.72±3.39* 1.81±0.29 1.02±0.24*观察组 38 31.37±1.88 6.95±1.47* 41.17±3.21 13.88±2.93* 1.76±0.27 0.48±0.19*t值 0.206 24.826 0.308 17.665 0.778 10.875 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

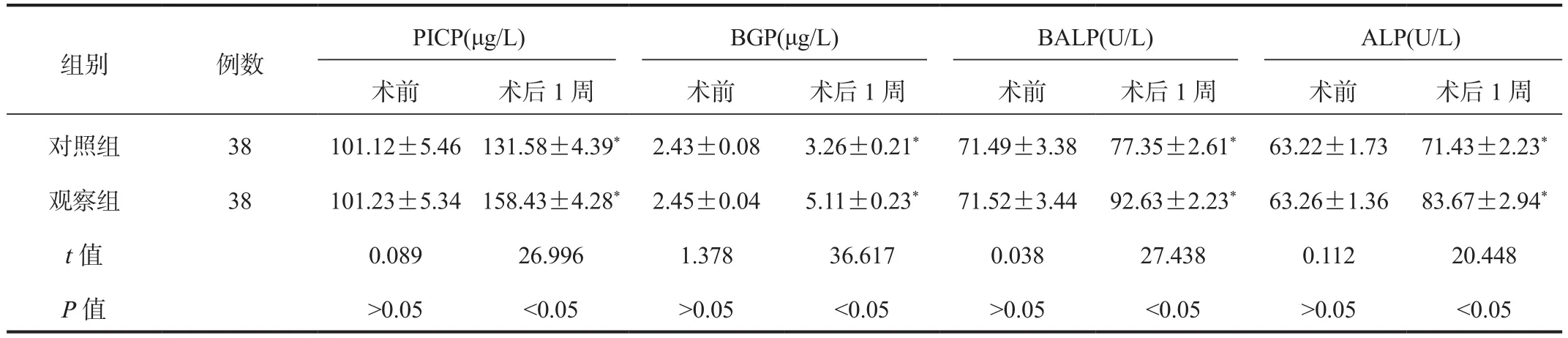

2.3 骨形成指标 术后1周两组患者血清PICP、BGP、BALP、ALP水平与术前比均升高,且观察组与对照组比升高,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组患者骨形成指标比较( ±s)

表3 两组患者骨形成指标比较( ±s)

注:与术前比,*P<0.05。PICP:I型性前胶原羧基端肽;BGP:骨钙素;BALP:骨碱性磷酸酶;ALP:碱性磷酸酶。

组别 例数PICP(μg/L) BGP(μg/L) BALP(U/L) ALP(U/L)术前 术后1周 术前 术后1周 术前 术后1周 术前 术后1周对照组 38 101.12±5.46 131.58±4.39* 2.43±0.08 3.26±0.21* 71.49±3.38 77.35±2.61* 63.22±1.73 71.43±2.23*观察组 38 101.23±5.34 158.43±4.28* 2.45±0.04 5.11±0.23* 71.52±3.44 92.63±2.23* 63.26±1.36 83.67±2.94*t值 0.089 26.996 1.378 36.617 0.038 27.438 0.112 20.448 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.4 并发症 观察组患者并发症总发生率与对照组比下降,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者并发症发生率比较[ 例(%)]

3 讨论

股骨干骨折多由外力造成,对机体的损伤巨大,患者骨折部位的疼痛剧烈,可表现出肿胀、畸形、骨摩擦音和肢体缩短,若治疗不及时患者可能出现休克、晕厥等状况,因此需要及时进行手术复位治疗。常规钢板内固定可快速暴露患处,手术操作人员可拥有清晰、直观的患区视野,方便复位和置入钢板等操作,且钢板可为患肢提供强有力的支撑,有较好的生物力学作用,但因该术式的创伤性较大,骨折端切口较长,对机体损伤较重,会导致患者出现应激反应,损害机体功能[5]。

微创经皮钢板髓内钉内固定技术融合了内支架原理,其可在手术中减少对骨折端部位的暴露范围,加之髓内钉加固复位,提升了复位稳定性和固定强度,且钢板量身定制,贴合性较高,应力分布均匀,不受张力带约束,可实现坚强的内固定[6]。另外,微创经皮钢板髓内钉内固定技术的线型设计可避免对患者软组织造成损伤,保护骨折断端的血供。本研究结果显示,观察组患者手术时间与对照组比延长,住院时间与骨折愈合时间缩短,术中出血量减少,术后1周观察组患者血清SP、PGE2、5-HT水平与对照组比均下降,并发症减少,提示微创经皮钢板髓内钉内固定治疗股骨干骨折可降低患者的疼痛程度,缩短临床愈合时间,降低其术中出血量,减少并发症的发生情况。

骨代谢指标可反映骨折端的愈合情况和成骨细胞、破骨细胞的平衡状态,骨折手术后机体骨代谢指标可表现出代偿性骨形成增加和骨吸收抑制,PICP可与成骨细胞中BGP特异合成为胶原蛋白,BALP和ALP可反映成骨细胞活性[7]。微创经皮钢板髓内钉内固定技术采用贴合钢板,可为骨折处提供弹性间隙,利于骨痂生长和成骨微小活动,且术中损伤轻微,可促进骨折愈合[8]。本研究结果显示,术后1周观察组患者血清PICP、BGP、BALP、ALP水平与对照组比升高,提示微创经皮钢板髓内钉内固定治疗股骨干骨折可有效促进骨折端愈合,有利于术后骨形成。

综上,微创经皮钢板髓内钉内固定治疗股骨干骨折可缩短临床愈合时间,减少术中出血量,降低患者的疼痛程度,并有效促进骨折端愈合,安全性较高,建议临床进一步推广应用。