手性卟啉的合成及其手性识别

周忠强,杜瑞

(中南民族大学 化学与材料科学学院,武汉 430074)

卟啉及卟啉衍生物是一类生物体中比较常见的化合物,在各种生命活动中扮演着十分重要的角色,如氧气运输、超分子构成、植物的光合作用、分子识别检测及酶催化等[1].在过去的几十年里,手性卟啉作为重要的手性配体在手性识别领域有着广泛的应用[2].最近的研究表明:卟啉具有配位空间大、识别位点多等优点;而非对称的手性卟啉配体具有更高的不对称度,其手性诱导作用更为显著,它们相应的金属配合物具有更高的对映选择性,在手性识别领域扮演着重要的角色.当金属卟啉作为受体时,卟啉环中心的配位金属离子起到了路易斯酸的作用,能够与路易斯碱结合,可用来识别氨基酸、氨基醇、吡啶、二胺和核酸等含N化合物[3].

本文以L-亮氨酸(图1)和(1R,2R)-环己二胺(图2)为手性源,合成了两个新型手性卟啉,并对其手性识别性能进行了研究.

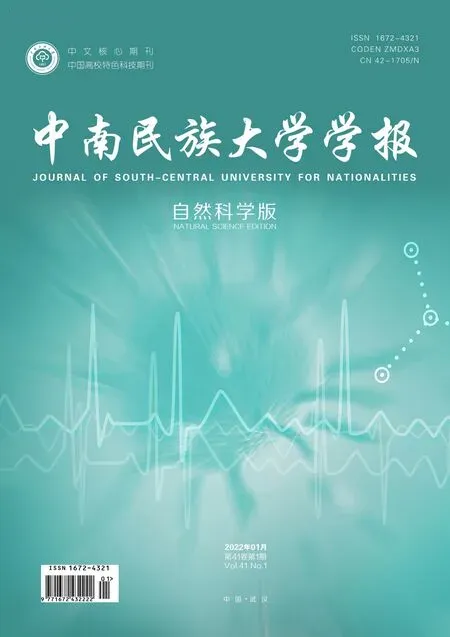

图1 主体1a的合成路线Fig.1 Synthetic route of host 1a

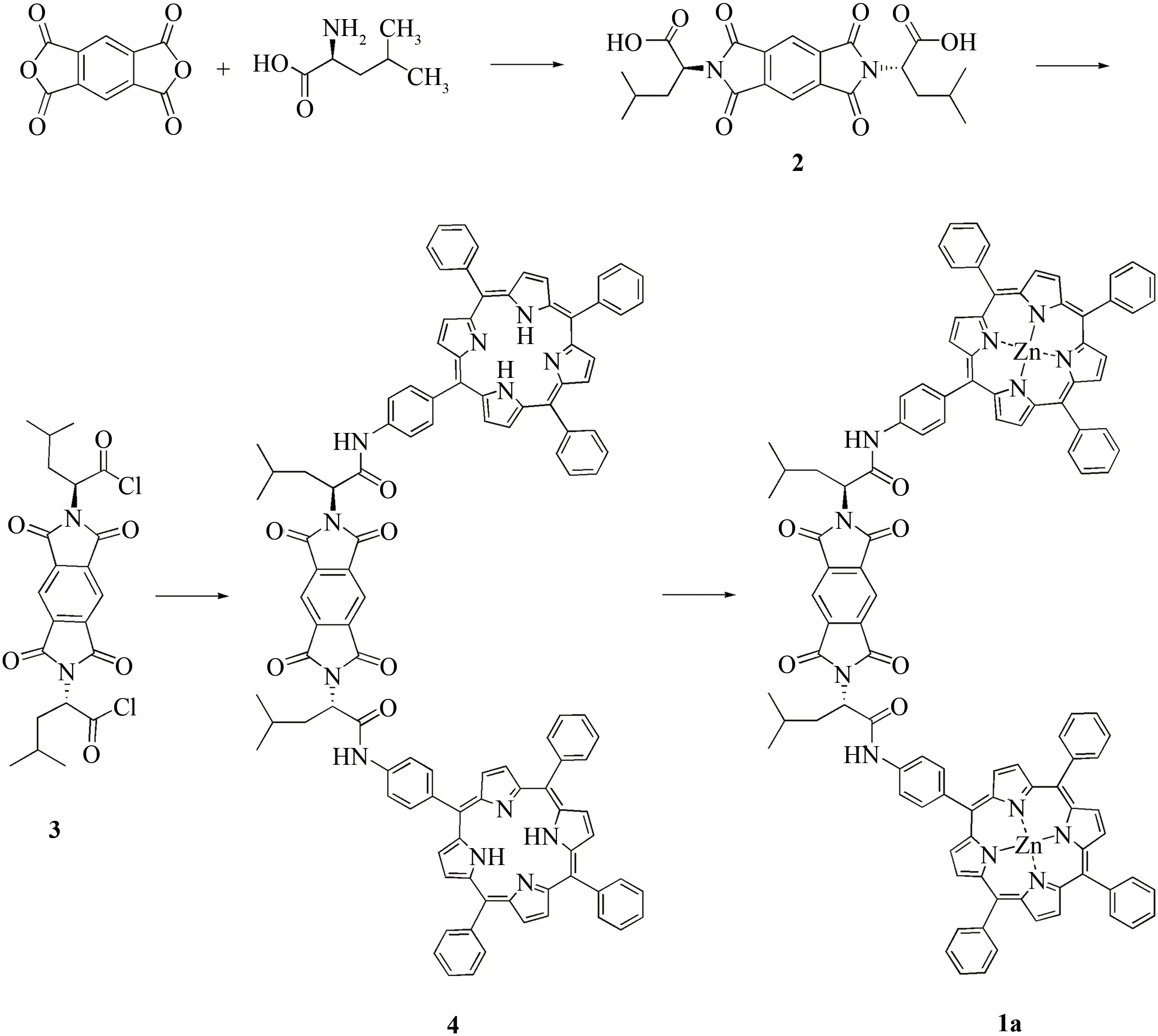

图2 主体1b的合成路线Fig.2 Synthetic route of host 1b

1 实验部分

1.1 仪器及试剂

熔点用X-4数字显微熔点仪测定;NMR用Bruker AvanceⅢ400型核磁共振波谱仪测定,TMS作内标;紫外光谱用Jasco公司V-750分光光度计测定;圆二色谱用Jasco公司J-1500圆二色谱仪测定.所用试剂均为市售分析纯或化学纯试剂.5-(4-氨基苯基)-10,15,20-三苯基卟啉(mATPP)按文献[4-6]方法合成.

1.2 化合物的合成

1.2.1 双均苯四甲酰化亮氨二酸(2)的合成

参考文献[7],在250 mL圆底烧瓶中加入10.9 g(50 mmol)均苯四甲酸酐、13.1 g(100 mmol)L-亮氨酸及150 mL乙酸/吡啶(体积比为3∶2)的混合溶液,室温下反应2 h后升温至120℃回流20 h.反应结束后,蒸去溶剂,所得固体加入适量甲醇洗涤,过滤得粗产品.进一步用DMF重结晶得纯产品13.635 g,产率为61%.熔点:304~306℃(文献[7]值:294~294℃).1H NMR(400 MHz,DMSO-d6):δ13.35(s,2H),8.32(s,2H),4.85(dd,J=11.4,4.4 Hz,2H),2.21~2.11(m,2H),1.91~1.82(m,2H),1.49(d,J=6.3 Hz,3H),0.87(dd,J=8.2,6.6 Hz,12H).

1.2.2 均苯四甲酰化亮氨酸类手性二卟啉(4)的合成

参考文献[8],在25 mL圆底烧瓶中加入67 mg(0.15 mmol)化合物2和2 mL二氯亚砜,室温下反应1 h后升温回流3 h.反应结束后,蒸去过量的二氯亚砜,并加入5 mL无水二氯甲烷溶解.将上述酰氯溶液缓慢加入到冰水浴冷却的溶有200 mg(0.30 mmol)mATTP和0.1 mL无水三乙胺的5 mL无水二氯甲烷溶液中,室温反应过夜.反应结束后,蒸去溶剂,柱层析分离(二氯甲烷洗脱),得182 mg紫色粉末,产率 为73%.1H NMR(400 MHz,CDCl3):δ8.85(s,16H),8.50(d,J=8.2 Hz,4H),8.21(d,J=7.3 Hz,16H),7.96(d,J=8.3 Hz,4H),7.76(dd,J=15.0,7.3 Hz,19H),5.35~5.27(m,2H),2.70(s,2H),2.19(s,2H),1.70(s,2H),1.12(d,J=6.6 Hz,12H),-2.79(s,4H).13C NMR(100 MHz,CDCl3):δ166.9,166.3,142.1,138.7,137.1,136.9,135.1,134.5,134.5,127.7,126.6,120.1,119.3,119.1,118.3,58.5,55.4,37.7,25.6,23.0,21.5,18.4.UV-Vis(CH2Cl2):λmax421.0,517.5,554.0,591.5,648.0 nm.

1.2.3 主体1a的合成

参考文献[8-9],在50 mL圆底烧瓶中加入50 mg(0.03 mmol)化合物4和25 mg(0.14 mmol)乙酸锌,并加入30 mL氯仿/甲醇(体积比为2∶1)得混合溶液.70℃回流10 min,反应结束.蒸去溶剂,所得粗产品经快速柱层析(二氯甲烷洗脱),得紫色粉末51 mg,产 率 为94.6%.UV-Vis(CH2Cl2):λmax430.0,564.0,601.0 nm.

1.2.4 双均苯四甲酰化环己二胺(5)的合成

参考文献[10],在100 mL的三颈烧瓶中加入2.86 g(13.10 mmol)均 苯 四 甲 酸 酐 和40 mL的AcOH,在70℃下加入溶有0.187 g(1.64 mmol)的(1R,2R)-环己二胺的20 mL AcOH溶液,剧烈搅拌.然后将所得反应混合物在120℃的氩气氛围下搅拌12 h,反应结束后减压除去溶剂.将粗残余物进行柱层析(二氯甲烷/乙酸乙酯,0%~50%乙酸乙酯),得到白色粉末0.414 g,产率为49%.1H NMR(400 MHz,DMSO-d6):δ7.97(s,2H),7.87(s,2H),4.82(d,J=10.2 Hz,2H),2.22(s,2H),1.92~1.83(m,4H),1.38(s,2H).

1.2.5 环己二胺类手性二卟啉(6)的合成

参考文献[8],在25 mL的三颈烧瓶中加入41 mg(0.08 mmol)化合物5,150 mg(0.24 mmol)mATPP和2 mL的无水DMF,氩气保护下在150℃反应.反应结束后,减压蒸去多余的DMF,残留物进行柱层析(二氯甲烷洗脱),得到紫黑色粉末74 mg,产率为53.2%.1H NMR(600 MHz,CDCl3):δ8.92~8.78(m,13H),8.36(d,J=8.3 Hz,4H),8.20(dd,J=4.9,3.0 Hz,10H),7.83(d,J=8.3 Hz,4H),7.77~7.72(m,14H),5.13~5.06(m,2H),2.70~2.58(m,2H),2.04(td,J=24.1,20.8,9.7 Hz,5H),1.70~1.58(m,3H),-2.81(s,4H).13C NMR(150 MHz,CDCl3):δ165.8,165.2,142.5,142.0,142.0,135.1,134.5,130.6,127.7,126.7,126.6,124.2,120.4,120.3,118.3,51.9,28.8,24.8.UV-Vis(CH2Cl2):λmax421.0,517.5,554.0,591.5,648.0 nm.

1.2.6 主体1b的合成

参考文献[9],在50 mL圆底烧瓶中加入50 mg(0.029 mmol)化 合 物6,25 mg(0.14 mmol)乙 酸锌,并加入30 mL氯仿/甲醇(体积比为2∶1)的混合溶液.70℃回流10 min,反应结束.蒸去溶剂,将粗产品快速柱层析(二氯甲烷),得紫色粉末52 mg,产率为96.9%.UV-Vi(sCH2Cl)2:λmax430.0,564.0,601.0 nm.

1.3 光谱测试样品制备

参考文献[11],每次测量前所有溶液均现场配制.称取一定质量的手性二卟啉主体1a和1b,配制成10-4mol·L-1的二氯甲烷溶液,同时将各种客体分别配制成10-3mol·L-1的二氯甲烷溶液.测量时,取2 mL的主体溶液于样品管中,加入适量客体,混匀后避光放置4 h,待反应体系达到平衡后,即可开始测量.

2 结果与讨论

2.1 主体1a、1b的光谱性质

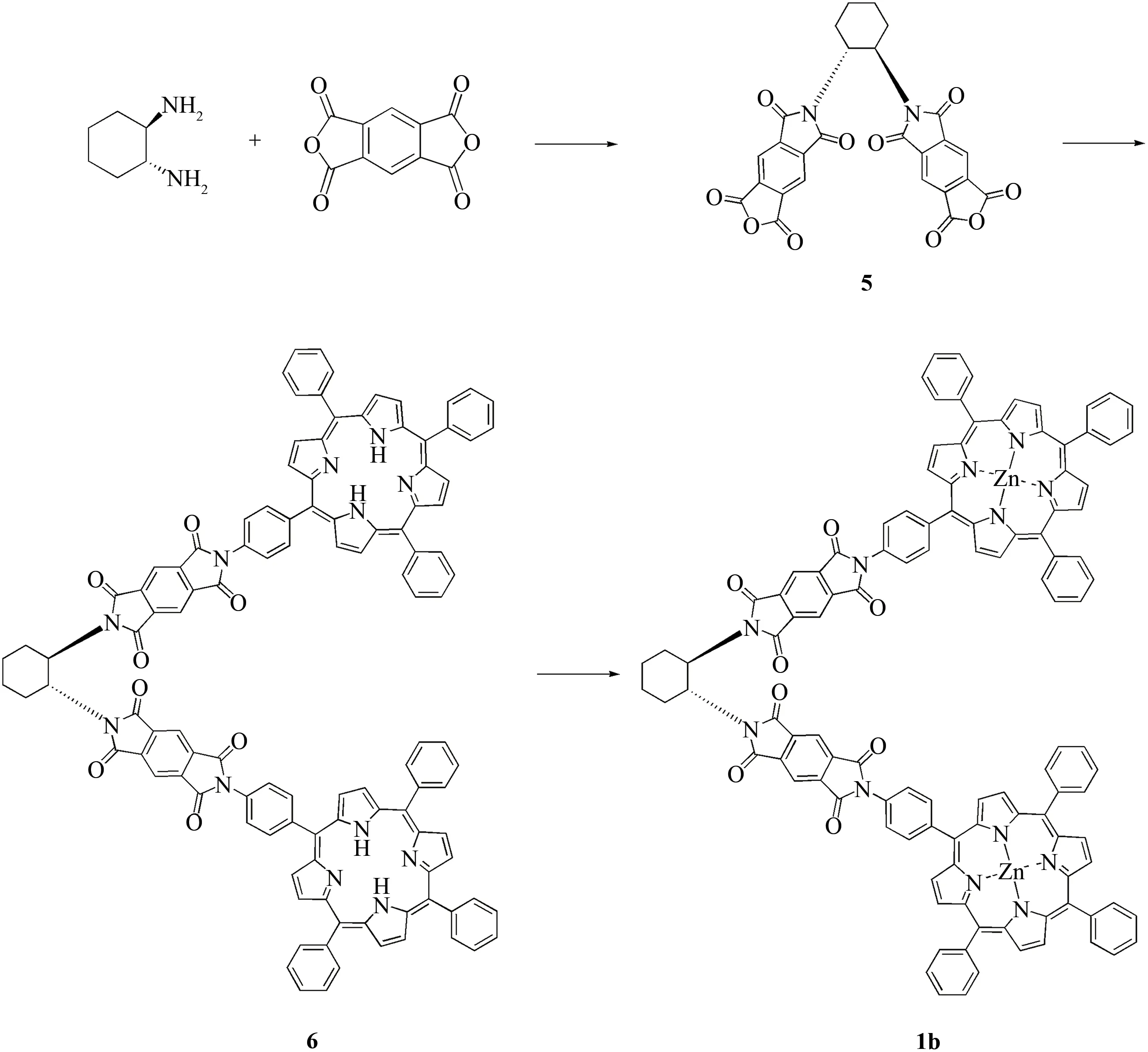

1a和1b在二氯甲烷溶液中的紫外光谱结果见图3.如图3所示:主体1a和1b的最大吸收波长都在420 nm处,这是因为主体结构都为手性锌卟啉;但两者的吸光度有明显的差异,说明不同的立体结构对紫外-可见光吸收有影响.

图3 主体1a和1b的UV-Vis和CD图谱(c=1×10-6 mol·L-1,溶剂为二氯甲烷)Fig.3 UV-Vis spectra and CD spectra of host 1a and 1b(c=1×10-6 mol·L-1,in dichloromethane)

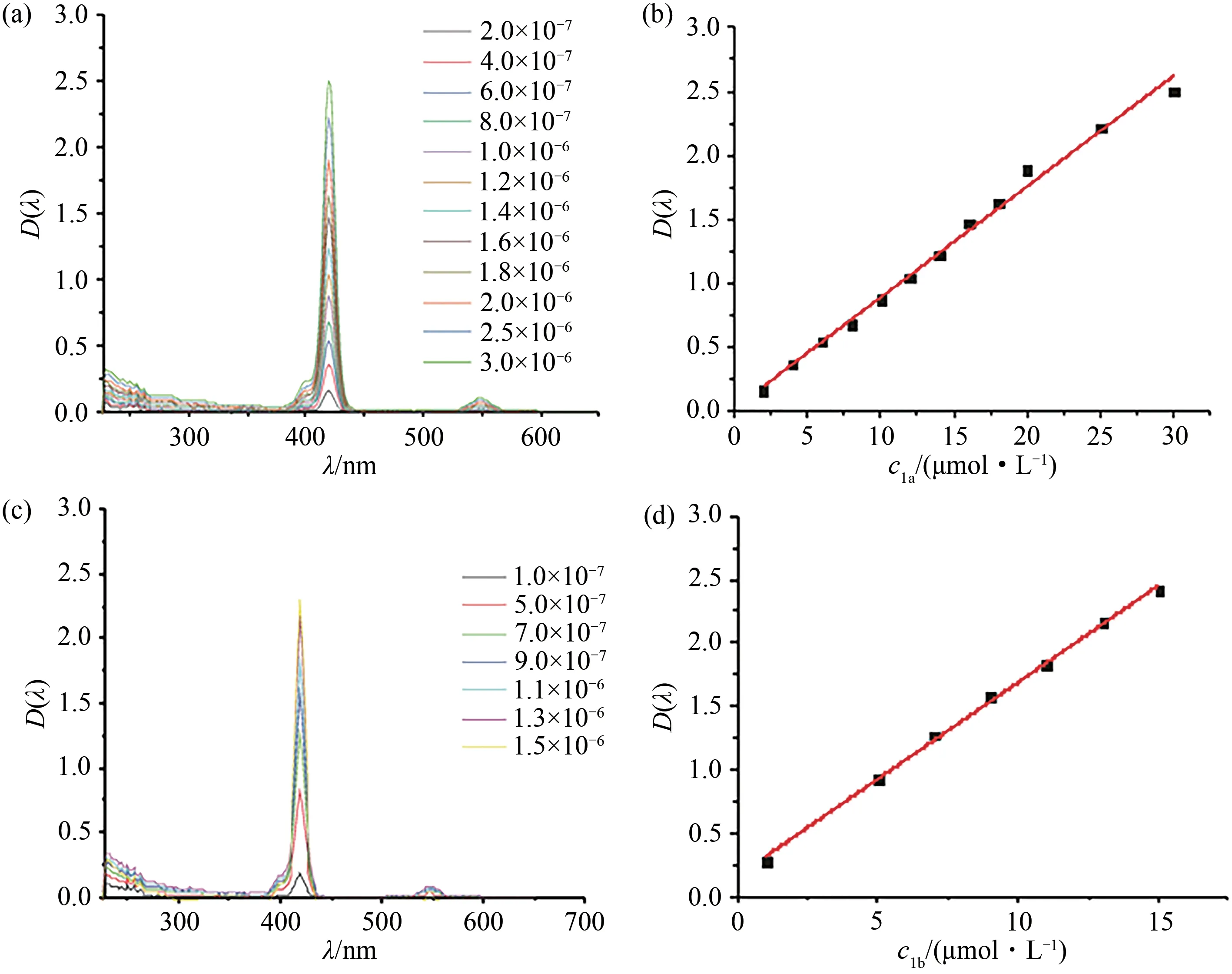

浓度对1a和1b的UV-Vis的影响结果见图4.由图4可知:二氯甲烷溶液中,在2×10-7~1.6×10-6mol·L-1的浓度范围内,主体1a和1b能够很好的符合Lambert-Beer定律,所以在研究过程中,主体1a和1b的合理浓度应该低于1.6×10-6mol·L-1.

图4 不同浓度的主体1a、1b的UV-Vis光谱及吸光度曲线(溶剂为二氯甲烷)Fig.4 UV-Vis spectra and absorbance curve of host 1a and 1b in different concentration(in dichloromethane)

2.2 主体1a、1b对对映体的手性识别

本文选取了11种手性小分子作为客体分子,共4个大类,即α-羟基羧酸、氨基醇、手性二胺和手性二醇(图5).

图5 客体分子结构Fig.5 Molecule structure of guest

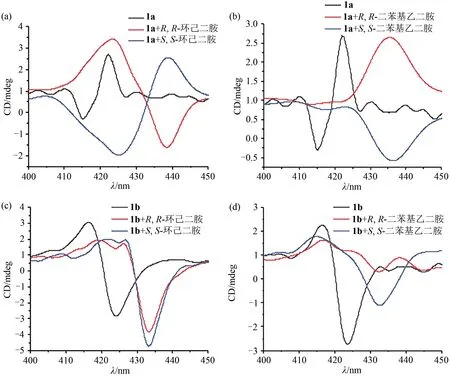

锌卟啉对氨基和羧基都有良好的识别能力,影响这一识别反应的主要因素是电子效应和空间位阻效应[12].当锌卟啉作为主体时,卟啉环中的锌离子起到路易斯酸的作用,易与路易斯碱结合,可以用来识别氨基醇、二胺等含N化合物,而羧酸中还有羰基结构,易与金属离子发生配位作用,所以也能与锌卟啉结合.除手性二醇类客体外,主体1a和1b与客体混合后,紫外最大吸收波长均出现一定程度的位移.再结合CD光谱可以看出(图6),主体1a和1b对手性二胺有很好的手性识别能力,而对其他的α-羟基羧酸、氨基醇、手性二醇无明显的手性识别能力.在图6(a)、图6(b)中,主体1a与手性二胺结合之后,CD图谱分别近似地呈镜像关系,这说明1a对二胺类对映体有着良好的手性识别能力.而图6(c)、图6(d)中,主体1b与手性二胺混合后,图像上Cotton效应与主体1b类似[13],说明主体1b与二胺结合后的构象保持不变,相对于主体1b的光谱,1b与环己二胺混合物以及1b与二苯基乙二胺混合物的CD光谱发生了明显的红移,说明手性二胺客体分子已被主体1b捕获,并且进入到了两个锌卟啉环之间,所有的这些都表明了主体1b对手性二胺对映体有一定的手性识别能力[14-15].

图6 主体1a和1b与手性二胺的CD光谱(1a浓度为2×10-6 mol·L-1,1b浓度为1×10-6 mol·L-1,溶剂为二氯甲烷;客体均为10-5 mol·L-1,溶剂为二氯甲烷)Fig.6 CD spectra of host 1a and 1b in the presence of chiral diamine(1a:2×10-6 mol·L-1 in dichloromethane;1b:1×10-6 mol·L-1 in dichloromethane;guest:10-5 mol·L-1 in dichloromethane)

保持主体的浓度不变,逐渐增加手性二胺客体的浓度,主体1a和1b在420 nm的吸光度值逐渐减小,在430 nm处出现了一个新的特征峰,同时也观察到了一个等吸光点,这表明主体锌卟啉逐渐消耗和轴向配合物逐渐生成的过程.当锌卟啉的中心离子Zn(Ⅱ)与手性二胺类客体结合生成轴向配合物时,由于这些亲核性较强的客体引入,中心卟啉环上的电子云密度增大[16],分子轨道上的能量增加,激发能降低,因此跃迁吸收谱带明显向长波方向移动,即吸收峰发生红移[17].主体1a的手性骨架是以刚性的均苯四甲酸酐为基础构建的,两端的锌卟啉环自由翻转空间较小,而主体1b的手性骨架是相对较为柔性的R,R-环己二胺,这两种结构差异会导致主体1a、1b与侧链带有苯环的手性二胺结合时CD光谱有所不同.主体1b与手性二苯基乙二胺结合时,侧链上的苯环与卟啉环之间存在一定的π-π作用[18],所以相对于手性环己二胺,主体1b与手性二苯基乙二胺结合时的CD光谱的特征信号峰更为明显.

2.3 主体1a、1b与客体分子结合比的测定

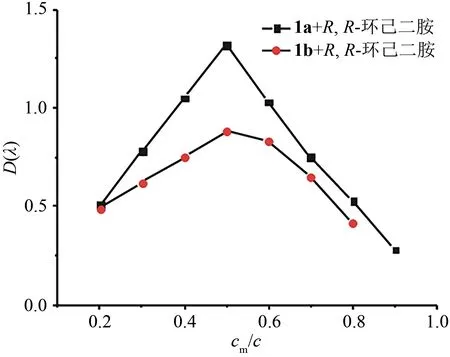

采用Job法来测定结合比[19],保持主体与客体混合物的总浓度不变,但是改变客体与主体的相对比例,以cm/c对吸光度作图,当达到最大吸光度时的主体和客体之比即为结合比.如图7所示,主体1a、1b与其他客体的结合比均为1∶1.

图7 主体1a、1b和R,R-环己二胺的Job曲线(c=1×10-6 mol·L-1,溶剂二氯甲烷)Fig.7 Job curves of host 1a and 1b in the presence of R,R-cyclohexanediamine(c=1×10-6 mol·L-1,in dichloromethane)

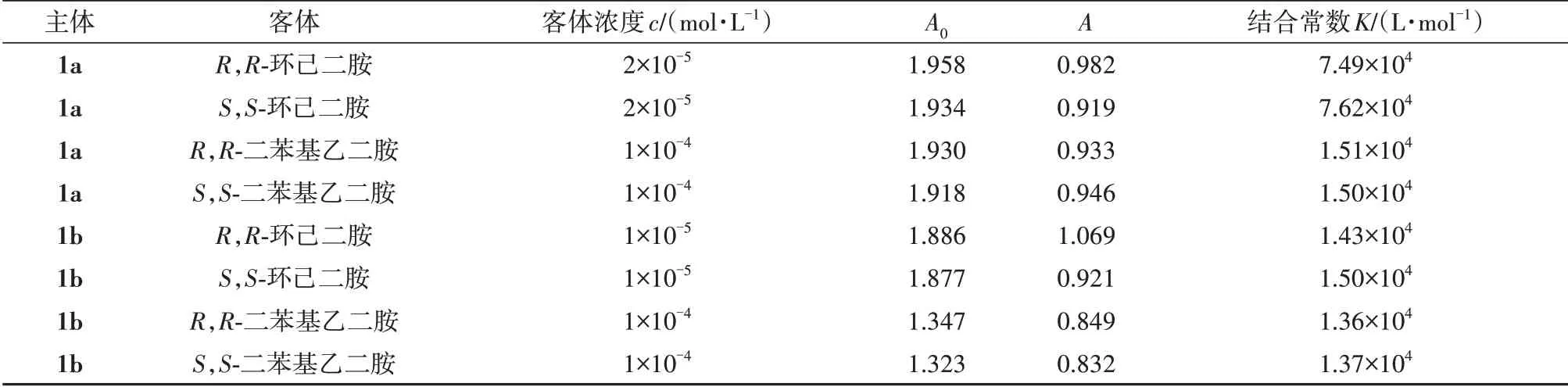

2.4 主体1a、1b与客体分子的结合常数

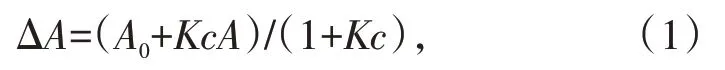

主体1a、1b与客体分子之间的结合常数可通过UV-Vis滴定法测定[20].吸光度A与结合常数K之间的关系可以用公式(1)来拟合[20]:

式中:ΔA是420 nm处吸光度的变化;c为加入客体的浓度,mol·L-1;A0是主体在相应浓度下的吸光度;A是主体与客体分子结合后的吸光度.

从表1中计算结果可以得出:在低浓度下,主体1a和1b的结合常数均在104L·mol-1以上,说明主体的灵敏度高,识别作用非常明显.

表1 主体1a、1b与手性二胺的结合常数Tab.1 Binding constants of host 1a and 1b with chiral diamine

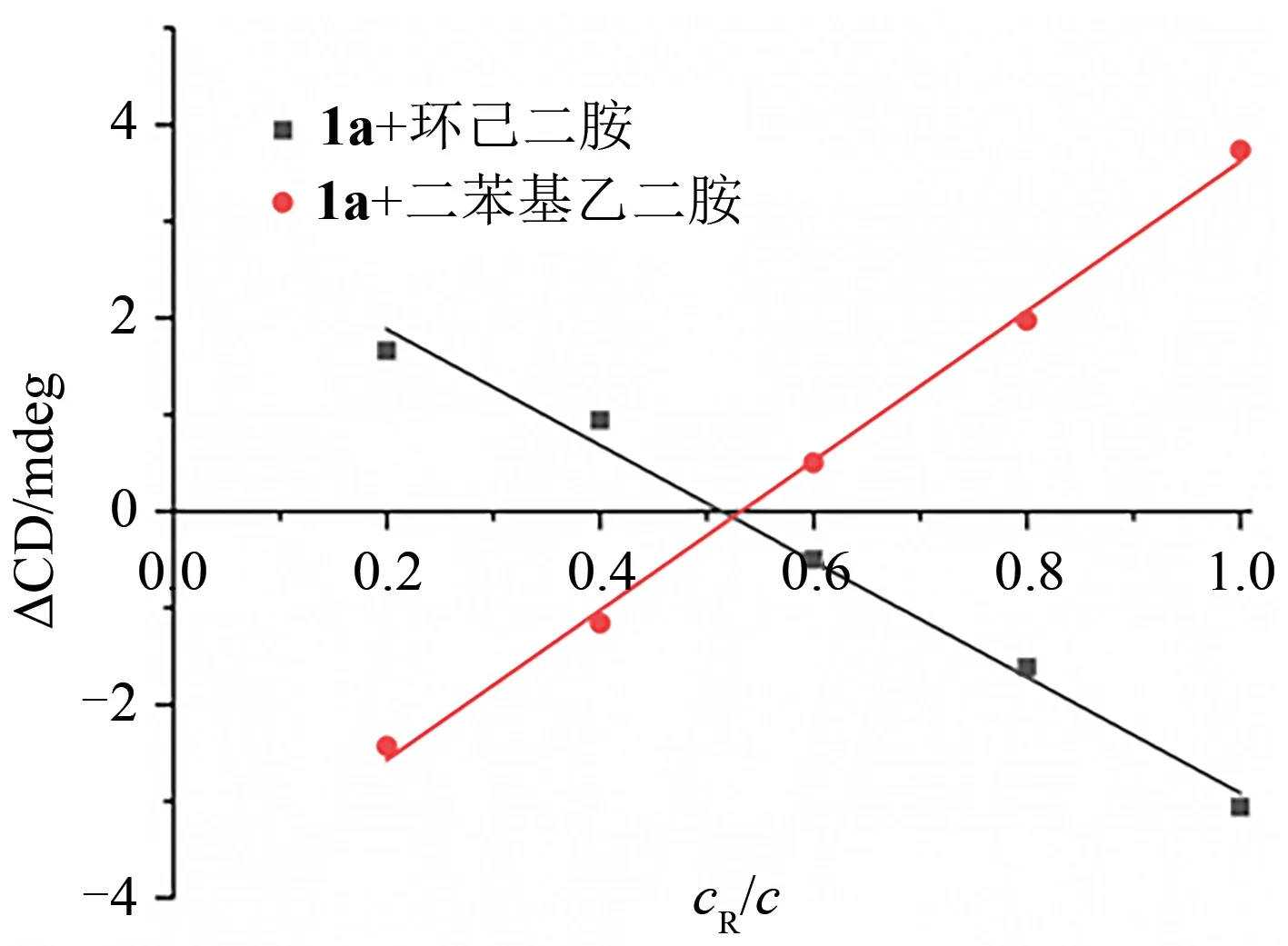

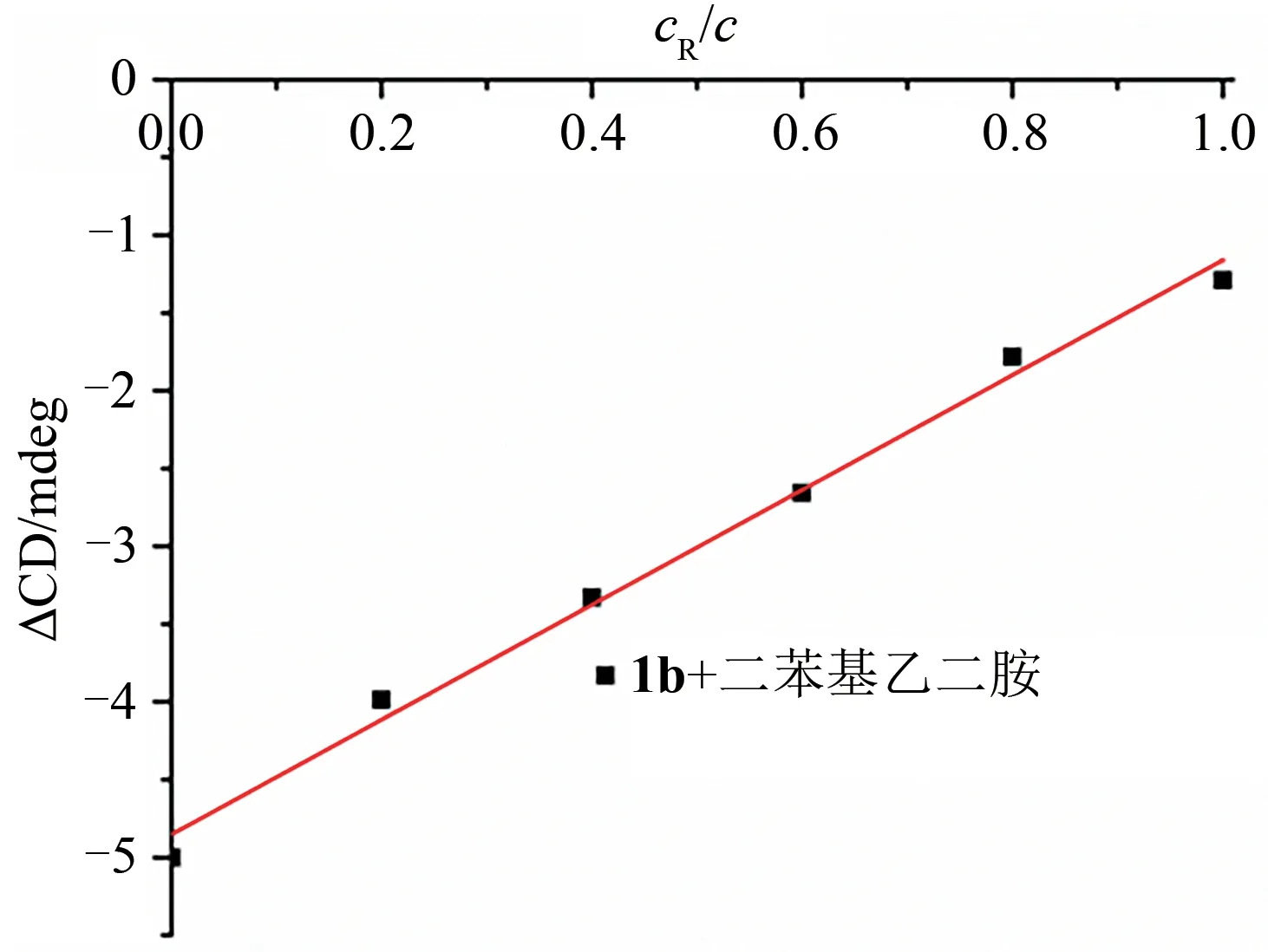

2.5 主体1a、1b定量测定手性二胺对映体混合物的组成

由上述实验结果可知,主体1a和1b在低浓度下,也可以识别出手性二胺的对映体,表现出高的选择性和灵敏度.所以,利用主体1a、1b对手性二胺对映体混合物的组成进行了定量分析(图8和图9),根据标准曲线可以测定手性二胺对映体混合物的组成.由图8和图9中可知:1a、1b与手性二胺对映体混合后,体系的ΔCD值随着对映体组成的变化而变化,由此可得到相应的标准曲线.图8中1a浓度为2×10-6mol·L-1,客体浓度C=CR+CS=4×10-5mol·L-1,环己二胺对映体混合物曲线的方差R2=0.9913,二苯基乙二胺对映体混合物曲线的方差R2=0.9969.图9中1b浓 度 为10-6mol·L-1,客 体 浓 度C=CR+CS=10-4mol·L-1,方差R2=0.9926.通过标准曲线,可以测出手性二胺对映体混合物中两个对映体组分的含量.

图8 主体1a和手性二胺混合物的标准曲线(溶剂为二氯甲烷)Fig.8 Standard curve of host 1a with chiral diamine(in dichloromethane)

图9 主体1b与手性二苯基乙二胺混合物的标准曲线(溶剂为二氯甲烷)Fig.9 Standard curve of host 1b with chiral diphenylethylenediamine(in dichloromethane)

3 结语

本文合成了5-(4-氨基苯基)-10,15,20-三苯基卟啉,用L-亮氨酸和(1R,2R)-环己二胺对其进行结构修饰,合成了两种新型手性锌卟啉1a和1b.研究了1a和1b对α-羟基羧、氨基醇、手性二胺及手性二醇的手性识别性能,发现主体1a和1b仅对手性二胺有很好的手性识别作用.在低浓度下,主体1a和1b与手性二胺的结合常数均在104L·mol-1以上,选择性识别作用非常明显,可以用来定量测定手性二胺对映体混合物的组成.