福 祉 延 禧

——从《鲁班经》看明代的营造设计与方术文化

刘侗勋

(郑州轻工业大学易斯顿美术学院,河南 郑州 450000)

引论

《鲁班经》是我国明代以来在民间广泛流行影响的集建筑营造(庭院)技术、家居设计方法、民间礼俗、民间堪舆方术等为一体的造物事典,且以民间木刻本盛行于世。书中主要记载了建筑营造尺法、营造择吉、家具法式、巫术禁忌等内容。与《营造法式》《天工开物》等书籍相比,《鲁班经》作为一部以“技术”总结为主兼有相关营造、制作的知识读本,其中所蕴含的大量的方术、神秘色彩,官方禁忌的堪舆内容出现在民间刻书中,反映出当时社会政治环境的宽松和这种民间刻本普及之下社会各阶层的互动。

目前流传的《鲁班经》各版本主要印制于明代中后期,其中所涉及的有关民间匠作技术、知识的总结及与之相应的环境、材料、功能、风格、装饰等内容,直接或间接地反映了明代,尤其是明代中后期社会变革、社会群体关系、民间手工艺高度商业化发展、通俗文化普及等各方面的信息,其中所涉及的知识普及与教化冲突、匠人的解放与束缚、匠人与儒生、科学与玄学等相关问题是本文研究明代民间匠作传承与发展的重要视角。

一、知识普及与教化冲突

比照不同地域的数个《鲁班经》刊刻卷本,家具或者房屋建设所用数据已经形成了较为成熟的模数体系,例如搭脚仔凳、折桌、小琴桌等可以配套使用的家具,它们的厚度均采用一致的数据,桌腿、椅脚等方圆等大,这些模数方便施工过程中因材下料,节约损耗与工时。书中所载的家具尺寸参数仅规定了大致的长宽高、纵深、方圆等比例关系,至于雕饰面的大小、位置、麻扩线的位置等细节则忽略不计,有时候甚至连椅面的高度都未见详细尺寸。可以看出,书中所载的详细尺寸一方面是方便查考具体的数值同时强调器物之间材料的通用性,另一方面,体现出某些制作工艺与模数体系具有一定的“通约”,故而所略去的是一些具有普适性的比例数值。因此,《鲁班经》文本化的普及之下,即使在不同地域之间也形成了一套民间匠作技术的规范系统。

《鲁班经》作为一本民间工匠的专业参考用书能够得到广泛的传播,可以说是与印刷出版业的繁荣分不开的。特别是江南及闽粤地区,一是这里拥有雄厚的物质基础为民间营造需求提供了条件,二是这些地区拥有全国几个大型的商业书籍刊印中心。当时,两京国子监与各布政司所监刻与发行的用书已经无法满足社会需要,知识的丰富和生活需求倒逼印刷业的发展。单说民间刻书,苏州、杭州、徽州、建阳一带兴起了大量的书坊,特别是福建建阳,有着丰富的竹子能够制成纸张,廉价的原材料摊平了交通运输的成本,从而成为了当时全国最大的印书中心之一。而这些民间书坊的分布恰恰也大致同《鲁班经》的流传地域相重合。

从明代印刷业的发展来看,民间书坊的制作精细程度远远比不上官方刊印的质量,“重利而轻名,但顾眼底,百工皆然,而刻书尤甚”[1](P291)。更别提给匠人看的《鲁班经》中随处可见的错印、漏印的情况了。特别是福建书坊在几处民间书局中质量更为堪忧,甚至会影响到苏杭、徽州等地书籍的印制情况。民间书坊求量不求质,内容颇多错讹,引起政府的注意。嘉靖五年,朝廷设置了专门的官僚审核机构负责书籍的校勘工作,对所行刊刻的书籍必须经“儒官对同”才能批量印刷。但是,这种政府监管也只能是科考必用的经书读本,至于像《鲁班经》这样的民间印书,政府已经无力监管。因此,《鲁班经》在数个版本中出现了不同程度的谬误、漏印等,甚至存在明显的僭越营造规范。

明初规定民间建设房舍“不过三间,五架”,“不许造九五间数,房屋虽至一二十所,随其物力,但不许过三间”[2](P1117)。而《鲁班经》中,木匠起屋样“分下间架或三架、五架、七架、九架、十一架,则在主人之意”房架竟至十一架之多,所造间数也早已超过了三间,又明文写出:“五间吉”“九间吉”“九架五间堂夭夭,万年千载福绵绵”[3](P17),公然同国家律法相抵触。从这样明目张胆的刊刻可以看出,粗糙的刊印发行与国家管控的诉求存在着外在矛盾。商品经济的发展使得某些政令如同废纸,以至于《鲁班经》后来托著于北京提督工部御匠司司正午荣,从而成了官方著作,明初洪武皇帝所设想的严格的帝国阶级秩序在悄然发生着变化。

二、匠人的解放与束缚

等级秩序的相对性流动还体现在匠户的地位变化上。元代将匠户单独编入户籍,匠户的人身自由归政府全权管辖。明代匠户制度在元代的基础上稍有改变,为充分适应社会需要,除了住坐匠人之外,洪武十九年(公元1386年)设立了轮班匠制度,规定以三年为一班轮流赴京作业。洪武二十六年(公元1393年)又将轮班匠制度依照工种与分工进行灵活调度,其中木匠为五年一班,大大减轻了木匠的劳役负担。然而至成化年间,户籍制度早已不如当初一般严格,各种户籍疏漏使得轮班制再也无力支撑这样的调配。当时,军器局军匠金福郎向皇帝奏报了当时匠人逃逸的情况:正统年间,登记造册的匠人有五千七百八十七人,而到了成化年间,各种逃亡事故,只剩下了二千余人,“而其中之精于艺者又为各官取以私用,止存其不堪者,分班应役以致缺人”[4](P4431)。从这道奏疏中可见,当时逃亡的匠人已经超过了半数,剩下的也开始为官僚等大户人家做工私用。政府对匠户制度管制的松散从一定程度上使匠户的人身依附关系发生了改变,将匠户从原来沉重的官方调配中解放出来,从而服务于社会、商业需要。

匠人的社会地位在整个明代也有很大的差异。以宣德为界,之前的能工巧匠尚可凭借精湛的技艺受朝廷的优待,如苏州人蒯祥,曾任工部侍郎,其后人甚至官至太仆少卿。但是这种情况在宣德之后发生了变化,“以技艺勤劳传乞升职世袭者,俱革查”[5](P1732)。从此,匠人为官的荫补特权被剥夺,前后社会地位相差悬殊。配合愈发松散的户籍制度,一部分掌握知识话语权的官匠逐渐释放到了民间,间接地促进了民间手工技术及理论的极大发展。明末的匠人更多地依附于大户人家,给富户作工以谋得生计。

这种依附关系融入商业契约式的服务关系。在契约关系中,匠人靠着技术和方术厌胜来获得工程当中的话语权。明代计成在《园冶·兴造论》中说:“世之兴造,专主鸠匠……非主人也,能主之人也”,文中的“主人”并非房舍的主人,而是特指整个工程中的总工程师。在《鲁班经》中还明文写着“经营此屋好华堂,并是工师巧主张。富贵本由绳尺得,也需合用按阴阳。”正九架五间堂屋格又书:“谨按仙师真尺寸,管教富贵足庄田。时人若不依仙法,致使人家两不然”。[6](P89)将户主一家未来的前途与制作工匠的营造设计联系起来,不然则导致不祥的结果。工匠将自己同堪舆师结合,俨然成了具有预测凶吉,掌握户主人家未来前程的工程术师。

三、匠人与儒生

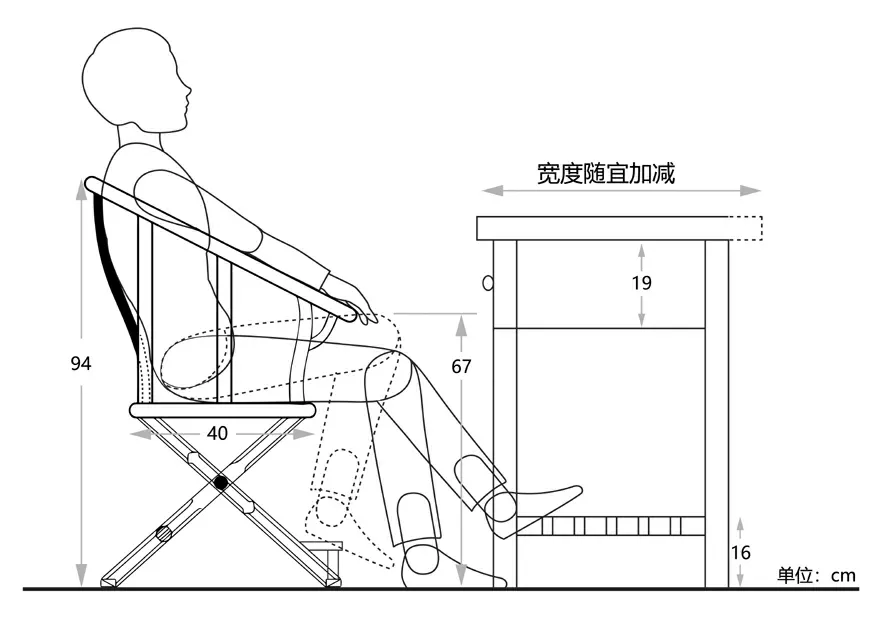

知识传播的不均就像印刷业的发展并不代表一个知识大爆炸时代的到来一样,儒家思想也无法为明末脆弱的商业服务关系的发展提供一个可靠的思想根基。学科与学科之间的互动必然是在各专业人士之间、各阶层之间的交往,然而在大一统的社会结构之下,等级秩序必须要保持相对的稳定。汤显祖在《紫箫记》中详细描写了有一把制作极为考究的花梨木校椅(图1:校椅;图2:校椅和案桌的人机工程模型),这种可折叠的椅子颇受当时达官显贵们的亲睐。单是一把椅子还不能表现显贵们与众不同的品位,汤显祖用一系列的动作来形容这个富商的举手投足是如何地尽显优雅。那个时代的文人墨客在自己的书中教大众什么是“时尚”,他们所谓的“长物”又要如何鉴别与安放,规定着这些器物的文化属性。

图2 校椅和案桌的人机工程模型(1)度量换算参考明代朱载堉《律吕精义》:“曲尺与宝钞墨边外齐”。同时,根据中国历史博物馆藏大明宝钞墨边长度四舍五入取一尺等于32厘米。尺与分换算方式参考《律吕精义》第213至216页,朱载堉考证自夏商周三代至明历代度量衡进度,处取十进制,即一尺等于十分。另,图中校椅与案桌的搭配仅为图示使用,非配套家具.(明)朱载堉:《律吕精义·审度第十一》[M].海口:海南出版社,2000,第212-216页。

虽然“雕绘纹饰”无时无刻不浸透入文人阶层,但是文人仕子又迫不及待地同底层民众划清界限,在营造园林时虽要仰仗匠人,但也要强调远离底层“市井”的嘈杂。《紫箫记》中的那位富商,他的一招一式都要凸显自己的身份地位,强调一种内在“涵养”。

我们能从《鲁班经》与明代中后期文人的笔记、方志中窥得其中一二。文震亨提倡 “古雅可爱”,反对装饰主义,认为“雕绘纹饰”是“以悦俗眼”[7](P227)。计成也认为“匠作雕琢花鸟仙兽”乃是“世俗村愚之所为也”奉劝“高明而慎之”[8](P101),将匠人所做的雕饰谓之“俗”“愚”,尽显对匠人审美的不屑一顾。印刷业通过知识的普及将知识分子和匠人统一到一个相互联系的系统内,技术在创造物质产品的过程中强化价值和美德。但是,印刷业和商业的繁盛却没能打破阶级的壁垒。

四、方术与“科学”

此处的“科学”并非现代对“科学”概念的厘定,相反,《鲁班经》中部分内容对客观事物的解释甚至是难以进行实践检验和逻辑自洽的,不具备公允性和一致性,用“合理性”一词来解释更为妥当。但是,如此一来便会以今人的眼光削足适履地强行要求古人建立一套西方的设计科学。言其科学是它符合事物的事理、常理,虽然《鲁班经》的营造思想体系是围绕方术厌胜等迷信行为所构筑的,但是其本质上还是建立在人与自然基础之上,具有一定的规范化、标准化的逻辑知识特征,是具有“准科学”价值的物化叙事[9](P89)。置于彼时,它即为明代劳动人民的“科学”。它除了在设计上反映自然的、社会的、思想的一般规律,同样也在建立一套营造技术结构来符合社会生产、社会关系的知识体系,这种技术体系与社会关系搭建的“合理性”即为科学,是指导工程统筹、事物关系的系统化、公式化知识。

古人于生产生活当中悟得周围环境的规律从而形成一种特定的认知思维,表现为对设计生产的独特认知结构模式,是一种整体性思维。“视天地万物为由某种特定机制相互联结而成的统一整体,是中国古代设计的基本观念之一。”[10](P124)天(时)、地(气)、人(和)、工(巧)、物(美)所关联形成的造物智慧协调了设计物在整个使用环境中的整体性。这当中的每一个环节并非是孤立的存在,是设计者将工程看做一个整体的设计融合,任何一个环节都是不可分割的联系,不存在绝对的界限,一旦脱离整体环境则需适当改变原有属性和功能。人是自然界的一部分,古人认为人与自然的和谐要维持在一个“合适”的区间,在“天人合一”“天人分际”“天人互参”中追求与自然的和谐关系;在人与人的关系中,追求社会井然有序;在人与物的关系中,追求器以载道,以美启真,人、物、工、环境等合作勾连出的有机联系。

《鲁班经》不断以方术的形式来强调建筑物之间的搭配与和谐,城市化布局无法像散点的村落民居一样界定风水的“来龙去脉”,因此,书中建筑方术建立起一套古代城市中的堪舆方法,将“地理五诀”中的龙、穴、砂、水、向等环境因素在城市化的过程中,逐步相应地变为屋脊、街道、院墙等建筑物(2)参看《阳宅会心集》中内容:“城市之地,其正穴多为署衙……城边高地乃为护砂,单弱偏斜亦不可住。一层街道为一层水,一层墙屋为一层砂。门前街道即是明堂,对面屋宇即为案,山立门前不宜见”(清)林牧.阳宅会心集.城市说[M]//林登昱主编.稀见清代四部辑刊.第八辑.台北:经学文化事业有限公司.2015.第47页.。其主要可以归纳为:觅龙—察砂—观水—点穴—取向五个部分。“觅龙”原本是寻找依靠的大型山脉来作为住宅选择的根基,而城市化当中主要以整个城市的建筑以及环境的大尺度空间范围来进行考察和选择。“察砂”是对小空间范围内的建筑进行选择,与大范围的城市环境是主从关系。“观水”将门前的河流因地制宜地置换为城市中街道或水渠水沟等,方便引水入户或排水入河,或者视街道为检验交通和规划房屋与城市关系的工具。而“点穴”就是要确定房屋居所的使用面积和主房的所在,合理进行分配布局。“取向”则简化为房屋基址垂直相对的方向。故此,五部分的堪舆方法除了在营造良好居住环境之外,更多的是在考虑人与社会环境的关系,方术理论指导设计者进行选址,主动地根据固有条件建立和改造自然环境以适合人居。

若单从表面看,《鲁班经》中营造数据较为笼统,只大致注明了整体的尺寸轮廓,除家具部分外,具体的施工步骤以及细节参数也较为模糊,反倒是大量的玄学内容事无巨细,可归纳为:阴阳、堪舆、方术、式法、择日、灾祥、咒禁、符印、仙术、形法、破字、星气、术数等。深入研究发现,如果按照技术施工程序对上述玄学内容梳理,大致可以归纳为三个部分:日期时辰施工节点、地理地势方位节点、施工尺寸制度节点等,共同组成项目施工过程中的各项评估“节点”。例如《总论》章节中,言明对时间和方位的总体把握,其后在造框架、起门等节点过程验证施工的阶段性成果,而这种成果的好坏只不过是以方术的形式表现出来。门框是否整齐合规矩,除了影响后续的整体施工,也从方术上决定了日后户主家庭的兴衰。

在技术管理上,《鲁班经》为工匠团体进行技术的完好施工提供了一个较为完备的系统工程参考,从而保证建筑“物”从预设到施工到验收都有“法”可依。面对不同的客户群体或施工环境的变化,言明“大抵尺法,各随匠人所传”[11](P151), 为作业施工留有余地。同时,工时、工序等节点与方术的结合,从侧面约束合同双方的行为,形成规范、制度的组织系统,“鲁班真尺”作为整个评价体系的思想核心,技术、物料、工艺、成本、审美、安全、社会环境等要素在方术的外衣下逐步建立起以人、建筑景观、自然景观等的适应性关系。

《鲁班经》的技术管理还体现在形成了一套无形的引导与规约模式,其主要表现在:1.建立以“鲁班真尺”为准绳的参照标准,技术工人在这一套准绳下自动行使权力和履行义务,不以绝对的框架束缚个人的劳动判断,但也不是放任自流;2.一套技术共同体的价值观体系能够让不同环节的工匠自动调整行为,有机地进行劳务组合;3.群体利益的有机统一,这里不单纯是匠人群体的利益,还包括屋主人亦包含在内的群体利益,以一种柔性可伸缩的,甚至是方术荒诞的手法约束边界以处理人与人、人与环境的关系。

《鲁班经》营造技术结构与社会结构的关系透视见图3。

图3 营造技术结构与社会结构的关系模型

五、结语

以上,政府对出版物的管控一方面反映出当时相对宽松的政治环境,另一方面,又反映出当时考取功名仍是普通百姓获取社会地位的主要门径;明中后期发达的交通网络与商业活动打通了农村与城市的劳动力系统,却依旧无法阻挡僵化的社会结构;重新解放了匠人的生产力,却未能撼动封建的生产关系;凭借出版业的繁荣形成一套广泛普及的民间营造体系,却没有形成新的思想认识,从而阻碍了我国民间匠作技术迈向科学的进程。

官方印刷书坊虽然也出过一批精美的医学、宗教等典籍,但是在以儒家为正统的大一统国家之内,技术和科学真理势必要服从于伦理这一文化核心。洪武皇帝所构想出的农村自然经济虽然越来越受到商业的冲击,但是,这种冲击是有限的,《鲁班经》中的僭越反而反映的是百姓对官僚阶级的向往。一些商人取得了资本的原始积累,以金钱“捐官”换取了一定的社会地位,但是这种阶级跨越依旧是以人伦为中心的大一统社会结构,商业越繁荣,到头来反而越强化自然经济的发展。

匠人与儒生很难打破僵化的“士农工商”阶层,重新融合出一个新的群体来整合学科从而对建筑艺术的科学发展形成新的认识。他们虽没有紧张冲突的阶级矛盾,但他们都互相承认进入官僚队伍才是最好的归宿。对张居正颇为不屑一顾的汤显祖也在仕途受挫后不能免俗地在自己创办的书院中宣扬“修身齐家治国平天下”的伟大愿景。方以智的《物理小识》提出了许多科学的真知灼见,但是在面对无法解释的自然现象时,同《鲁班经》一样沉浸在方术的驱邪禳灾,或者他们同时都认为官服、官印都具有某种求吉与震慑作用(3)参看《<鲁班经>全集》第585页“梁画纱帽槛画靴,枋中画带正相宜,生子必登科甲第,翰林院内去编书”和方以智著《物理小识》卷十二载:“妖人能遁形者……官印击之,或向之,伏辜。”等诸多地方详细记载了官服、官印等器物的辟邪作用。(明)方以智撰.物理小识[M]//张柏春等主编.中国科技典籍选刊.第二辑.长沙:湖南科学技术出版社,2019,第795页.出仕为官成为趋利避害实现人生愿景的上上之策。在大一统政治形态中所形成的自然经济以及在自然经济基础之上形成的商品经济都离不开与之相适应的社会结构,商业也没能打破明末以家庭为中心的基本生产单位。依靠方术来勉强获取作业话语权的匠人同广大基层生产者一样未能被纳入生产—消费的闭环当中。

如果说书中设计内容的“科学性”提供了一个设计的参考范本,为客户群体解决了成本预算,过程节点为匠人提供了营销、设计、验收、安全、环境等参照,那么其整体设计思维就是以建立一个符合社会结构关系的造物事典,有意无意间埋下的伦理符号巧妙地顺应统一国家的政治诉求。人与人、人与社会是设计关系当中非常重要的一个范畴,书中家具是建立在中国传统美学理念之上的造物设计,既注重舒适程度,又满足社会伦理需求。虽然部分家具符合现代人机工程学的理论,但是有些又显得并不那么舒适。太师椅没有类似圈椅的搭脑、曲线背板等组件,久坐容易疲劳,但是在正式场合当中,是身份与地位的象征,要求使用者必须“正襟危坐”以凸显礼仪与权威。即使民间用椅也要讲究我们今天所说的“站有站相,坐有坐相”,设计的“科学性”必须符合社会价值观需要,故而将百姓日用之道与社会人伦相适应。

《鲁班经》中的“科学性”建立在由技悟道的技术认知模式,强调天、地、人、工、物等要素相适协调的有机结合,是以一种较为模糊笼统的隐形技术知识来传承于工匠个体,“只可意会不可言传”的直觉体验需要长期经验的累积,直观经验往往伴随社会动乱和经济衰退呈波浪线式的生长和衰落。真理的评价建立在这些不稳定的积累程度之上,“随主人意”和“因地制宜”等设计思想除了主动参与环境的变化之外,还有着对科学无法从直接经验中抽象的无奈。《鲁班经》作为工匠技术的参考用书,它的系统理论和基础学科支撑毕竟有限,设计活动无法单独独立出来形成一种社会职能,或者说很多知识体系在农耕经济条件下都难以与其他学科交叉形成纵向深化的现代意义上的“科学”体系。

“法造化者,百工之通法也”。[12](P21)理想的设计理性应该是从设计目标与设计手段适应环境的角度去决定技术的走向,但是在《鲁班经》的营造过程中,精神生产被异化为方术思想且占据统筹地位。虽然,技术原理、工艺结构、材料、地形、地理等因素协调搭配,建立了城市化中的人与城市环境相得益彰的景观设计理念,但是,这种整合的前提是在技术依附于方术的前提下的,在解决人类与生存环境条件之间的矛盾时,营造技术与方术的联姻将人与自然物之间的逻辑关系拖入到一种扭曲的现实当中。在这个设计过程中甚至为了求吉利而不得不重视某些“奇数”的运用,尺寸数据的可行性必须照顾“术数”,阴阳方术无法在一次次的实践中得到证实与证伪,理论与实践的结合形成了一个不可逆的导向关系。设计物的内因与外因的逻辑关系指向形而上的唯心主义,从而将设计目标与评价体系纳入到一个无法自证的困境,技术的“纵深”就慢慢“见底”了。即使有“随主人意”的随意加减也要符合“鲁班真尺”,否则便会“两不济”。 “鲁班真尺”成为最终评价设计成果合理性的标准,技术的进步趋于饱和钻入迷信的牛角尖。这种机械唯物主义与形而上学的唯心主义形成了理论与实践之间难以自洽的理论结构,营造技术难以从反复实践中独立出一套科学的自然观念同其他科学技术体系形成一个开放式的系统从而带动整个社会科技的发展。

《鲁班经》没能逃过“李约瑟疑问”这个中国古代科学的发展瓶颈,我们在充斥着荒诞的迷信背后才隐约寻得科学的蛛丝马迹。当然,今日并不是要站在上帝视角去苛求古人有明晰的设计自然观,对《鲁班经》中民间建筑技术的研究价值也并非单纯地去探讨早已成为历史的营造方法,更多的是一种价值观念的研究,单德启先生在对民间建筑的研究中指出:“民居最最宝贵之处并不在于它的表象层次甚至结构层次,而在其背后的精神层次——即整体思维的思想方法和综合功利的价值观。”[13](P21)《鲁班经》更直观地反映一个时代的特定群体的生活现实与生活理想,不只是提供了如何营建一个居住栖息的方便居所,更映射古人对于人生追求的永恒意义。虽说建筑方术把技术引向了玄虚的泥沼,限制了“科学”的营构,但是它的整体思想方法和功利观念直指“诗意栖居”的建筑理想,并非是故弄玄虚的坐而论道,反而是鲜活与生动的“福祉延禧”。