听觉叙事的问题意识与理论建构

■张泽兵

从叙事学的理论发展来看,听觉叙事研究弥补了过去叙事学在“受述者”“隐含读者”“真实读者”等方面研究的不足。听觉叙事研究针对听觉钝化和视听失衡等问题展开理论研究,以“语音独一性”作为理论基础,将幻听、灵听、偶听、聆听、聆察等各种听的行为纳入听觉叙事的理论观照之下。从听觉叙事流程我们可以看到,真实作者的聆察与真实读者的聆听构成一对叙事交流范畴;隐含作者的“叙述声音”与隐含读者的“倾听”构成一对叙事交流范畴;叙述者与受述者在声音层面的叙事交流共同构成文本内的各种声音,这个叙事流程揭示出听觉叙事的声音符号、声音能指是如何在交流中实现信息传递的。

对于叙事而言,“讲”与“听”是一体无分的。而在叙事理论的发展中,诸多研究者都把主要精力放在研究“讲”,也就是“叙述”上,而对“听”的叙事研究却并不多。在结构主义叙事学中,对“听”和“受述者”更多地保留在理论概念的推演上,缺少真正意义上的叙事研究。罗兰·巴特是其中比较早注意到“听”和“受述者”问题的。20世纪70年代,罗兰·巴特在《恋人絮语》中,借助“絮语”这种反结构形态的分析揭示出“听”的复杂形态。遗憾的是,此类“听”的叙事研究并未引起广泛的注意。与“讲”“叙述”“文本”的诸多理论相比较,“听”“受述”等方面的研究成果要单薄得多。在后经典叙事学的发展中,许多研究者使用“叙述声音”,其研究出发点更多的是叙述者的“声音”,“受述者”的叙事研究似乎成为一个研究盲区。

傅修延等人在听觉叙事方面的研究弥补了叙事学在“受述者”“隐含读者”“真实读者”方面研究存在的不足,在听觉叙事的理论建构中把“听”之种种,给予理论的观照。幻听、灵听、偶听等各种听的行为,聆听、倾听等各种听的形态,都纳入听觉叙事的理论视野之中。听觉叙事的理论建构为解释当代文化的叙事现象提供有益的“理论工具”,进一步丰富了叙事学的理论“工具箱”,为解释文学文本或其他声音文化现象打开了更丰富的阐释空间。

一、听觉叙事理论建构的时代性和问题意识

听觉叙事研究是对时代问题的理论回应。“虽然我们文学理论不属于‘应用研究’,但是绝不能为了研究而研究,必须带着现实关怀去研究,否则我们的人文学术就会失去存在的意义。你看刘勰的《文心雕龙》、王国维的《人间词话》、韦勒克和沃伦的《文学理论》,哪一位学者不是为了回应文学在当时所遇到的问题,或者说哪一项研究没有考虑文学的现实语境?正是由于足够强烈的现实关怀,才可能成就经典的学术。”[1]任何哲学社会科学研究的理论创新都需要从问题开始,图像叙事如此,听觉叙事研究也是如此。随着当代技术的更新与发展,人们对文学、文化的阅读方式、消费方式都在发生变化,声音和文学的关系将也变得更加复杂。

听觉叙事研究需要面临的主要问题是听觉钝化和视听失衡问题,而在文学叙事中,这种表现尤其需要引起重视。正如傅修延在《听觉叙事研究》中所指出的:“处在低保真音景中的故事讲述人,其听觉敏感度与听觉想象力均无法与过去处在高保真音景中的同行相比。仔细观察文学史可以发现,随着环境噪音的增加与视觉霸权的建立,与听觉感知有关的表达与书写简直是每况愈下,时下叙事作品中‘诉诸视觉的景观’的呈现远远超过了‘诉诸听觉的音景’,视听两种感觉已经失去了应有的平衡。”[2](P5)而文学叙事的这种感知失衡,根源还是在于社会生活方式、生产方式的变化。傅修延在其听觉叙事研究中,敏锐地抓住工业时代的听觉钝化和视听失衡问题展开他的理论分析。工业革命之后的社会变革,人类的听觉感知也在不断钝化,这是作者展开听觉叙事研究的一个时代背景。与农业社会的“高保真”声音景观相比,喧闹的机器声和各种嘈杂声成了工业时代的主旋律,人们能听到的往往是一阵阵无法辨别具体声源的模糊混响,也就是“低保真”状态。源于周遭环境变得越来越喧闹和嘈杂,这使人类的听力每况愈下。只不过,身处其中,我们习以为常,不易觉察。处在“低保真”声音环境中的故事讲述人,其听觉方面的敏感度与想象力均无法与过去处在“高保真”声音环境中的同行相比。中国正在进行的现代化国家建设,极大改变了过去以农业为主体的经济社会生活,大都市的汽车声、发动机的轰鸣声和电气之音等,改变了我们的听觉环境。“‘听觉叙事’这一概念进入叙事学领域,与现代生活中感官文化的冲突有密切关联。人类接受外界信息诉诸多种感觉渠道,然而,在高度依赖视觉的‘读图时代’,视觉文化的过度膨胀对其他感觉方式构成了严重的挤压,眼睛似乎成了人类唯一拥有的感觉器官。”[3]他把研究对象聚焦于诉诸听觉口头讲述,对声音传播的叙事现象做出深刻的理论解释。

在“眼球经济”与“视觉文化”的强力冲击之下,诉诸听觉的口头叙事成为信息传播的潜流,这种叙事方式很容易被人们忽视,犹如海上冰山,沉潜于海平面之下,无法与笔头叙事、镜头叙事、图像叙事相提并论。“随着文明程度的提高,人类以听为主的故事消费方式逐渐转变成以读和看为主,今天的口头叙事显然已经无法与笔头叙事和镜头叙事(荧屏、银幕和计算机显示终端上的故事讲述)相颉颃。”[2](P3)作者抓住社会文化变迁的这一现象,对听觉叙事展开多层次的探讨,旁征博引,中西兼通,深入浅出。从“我听故我在”到“万物自生听”,作者将听觉叙事置于深邃的哲理思辨框架之中;从梳毛与结盟的人类学解释到“听觉人”的中西文化比照,作者将听觉叙事放在人类文化的对比视野之中;从声音景观到“叙述声音”,作者将听觉叙事的种种策略放在文学艺术的批评阐释之中。

“感知失衡”并非当代中国所独自面临的问题,在人类发展历史上,在社会变革和技术革新的激越时代,感知失衡表现得尤为明显。早在18世纪,刚刚步入现代工业社会的西方思想界出现对“视觉的专制”的反思,华兹华斯、柯勒律治等人都注意到此现象。柯勒律治在《文学生涯》一书中把这一现象称为“视觉的专制”。他认为18世纪的文学艺术都有一种视觉化的倾向,“企图把非视觉对象视觉化”,从而“使心灵成为眼睛和图像的奴隶”。华兹华斯在其长诗《序曲》提出:霸道的视觉为了“扩大双眼的帝国”,将“我的心灵置于它的绝对/控制之下”。感知方式异常敏感的华兹华斯、柯勒律治等诗人已经思考如何应对感知失衡带来问题。麦克卢汉提出视觉人/听觉人的分类,则从文化传播的角度思考人类进入现代以后的感知失衡问题。

当“双眼的帝国”在电子化、信息化时代快速地扩张了视觉“帝国”的版图,当电子摄像以及存储技术使得图像已经成为一种当下最为时髦的文化现象,让图像“说”,让影像“讲述”,“视觉专制”可以说已经卷土重来。我们该如何恢复感知的平衡?傅修延在他的听觉叙事研究中提出“重听经典”,提倡“文学的诵读”、重视“还原倾听”等等,都是为人类感知失衡困境提出的良方。

二、听觉叙事,还是声音叙事?

对叙事作品中用声音进行事件的表达,或与听觉感知相关的书写,用“听觉叙事”还是“声音叙事”?学界有不同意见。比如,在刚结束不久的“第十届全国叙事学研讨会”上,会议主办方就设置了“声音叙事”这个专题的讨论。赵宪章曾经撰文《“听觉叙事”之可能》,傅修延曾撰文《也谈听觉叙事之可能》做出回应。笔者也尝试回答这一问题。

赵宪章在发于“稷下问学”微信公众号的《“听觉叙事”之可能》一文中写道:

修延教授的“听觉”概念多指语篇中的声音描写及其意义。如果这一理解的话,那么,我们就有必要对“声音叙事何以可能”做些探讨……我之所以将“听觉”修改为“声音”,是为了适合符号学语境,这是自己习惯了的思考方式,就像我常用“图像”而少用“视觉”那样;因为在我看来,“听觉”“视觉”等概念更接近心理学,而我习惯了的方法主要是符号学。

诚然,从叙事媒介的角度来理解,“声音叙事”有其内在合理性,显现出“声音”作为叙事媒介的独特性,这也正与赵宪章在图像叙事研究的理论主张相呼应。但若是从叙事接受(包括“受述者”“隐含读者”“真实读者”)的角度来看,“听觉叙事”拥有更大的理论阐释空间,“听觉叙事”比“声音叙事”更能够体现听觉叙事研究的重心,听觉叙事研究的学术意义也在这一方面更为凸显。正如傅修延在其《听觉叙事研究》的自序所言:“之所以不用声音叙事这个名称,是因为声音叙事只突出声音,而听觉叙事可以把声音与对声音的感知都囊括在内。”[2](P1)听觉叙事研究重视声音本身,同时对“听”这一行为给予更多的理论关注,这是它与跨媒介叙事研究的不同之处。虽然它与跨媒介叙事都关注叙事媒介,关注语言、文字、图像、声音在叙事信息传达上的不同,但听觉叙事研究更强调声音本身的受众反应,更强调差异化的声音,从这种意义上说,“语音独一性”是听觉叙事的理论根基。

这一问题还可以在叙事学的理论发展中找到合理解释。在经典叙事学中,对“听”和“受述者”的研究更多地保留在理论概念的推演上,他们更多关注的是故事结构、叙述逻辑等文本内部的叙述规律,重心在于所讲述的文本内部规律,对“受述”行为本身的研究并不多,对于叙事媒介特别是声音媒介的差异性、文本中的声音、个体声音的差异性等关注不多。“受述者”这一重要的叙事范畴缺少真正意义上的叙事研究。从“叙述”与“受述”行为的研究状况来看,用“听觉叙事”更能够引发我们对于“受述”行为的深入研究。

后经典叙事学研究在跨媒介叙事、跨学科的叙事研究中逐渐注意到叙事声音,如苏姗·兰瑟的《虚构的权威》一书中对女性的声音的关注,西摩·查特曼《用声音叙述的电影的新动向》对电影声音研究。叙述声音虽然也有相关研究,但最多只能算是“语义倾听”,关注点在于对叙述者意图的揣摩。其研究出发点更多的是叙述者的“声音”,“受述者”的叙事研究似乎成为一个研究盲区。声音只是作者创作意图的一种隐喻说法,而对“声音”本身的关注度并不高。虽然后经典叙事学对“声音”的关注引起重视,傅修延等人的听觉叙事方面的理论研究以系统化的形式让叙事中的声音彻底露出水面,在叙事理论的基础性研究上完成建构,于叙事学而言,功莫大焉。

听觉叙事研究是对叙事文学中被忽视的声音的叙事意义重新发现,这对于我们阅读叙事文本,无论是传统的纸质媒介的文学叙事,还是影视、戏剧中的叙事现象都有其重要的理论价值。傅修延总结、提炼出一套听觉叙事理论话语来解读叙事作品,为读者打开了一个不断发出声响的动态世界,许多容易被忽视的“听觉世界”向读者敞开。与视觉叙事展现的世界相比,这个世界似乎更为立体和感性,更具真实性与连续性。通过听觉叙事的理论,我们可以“重新发现”被文字所遮蔽的“有声”的文本世界,实现文本本身的一种回归,尤其是对原始的、未加渲染的文本的回归。从这种意义上来说,听觉叙事的理论构建为我们提供了一种新的理解叙事文学的批评武器,为解读文本的“音景(soundscape)”提供了可供操作的理论工具。

不仅如此,借助听觉叙事理论,我们对于“听者形象”“受述行为”也将给予更多的关注。过去,我们的叙事理论更多重视“讲述”或者“叙述”,讲故事的各种策略,叙述者的诸多形态、技巧、策略,都被一一进行了理论分析,都总结了一系列的“理论工具”。而对于听故事的种种形态以及听者形象、受述程度等方面,相关的“理论工具”则少得多。似乎“听者”只能被动地接受信息,叙述的种种复杂行为,在接收端却成了单薄的信息接受器。听觉叙事研究为我们揭示“听”“接受”“受述”的复杂性。探听、兼听、谛听、旁听、偷听、灵听、窃听、偏听……各种复杂的接受现象都在听觉叙事的理论观照之下。在《听觉叙事研究》一书中,“幻听、灵听、偶听”等较为特殊形态的听觉叙事行为有专门的章节展开论述,而更多关于“听”的研究,值得更多的研究者在叙事批评中总结归纳。

听觉叙事对叙事接受的研究很容易让人联想起接受美学的主张。汉斯·罗伯特·姚斯(Hans Robert Jauss)、沃尔夫冈·伊瑟尔(Wolfgang Iser)等人所主张的接受美学,反对纯粹地进行文本的结构分析,提出“召唤结构”“读者反应”等,主张读者接受和解释作品的历史过程,文学活动是一种社会交流活动。这种文学接受论是真实读者与文本之间的交流,但对于文本内部的接受行为缺少分析,对读者对文本的接受程度、形态等依然尚未有效解决。接受行为本身的内在规律、内在特点偏偏成为研究的盲区。使接受美学成为文学内部研究转向外部研究的过渡。接受美学需要对“接受”行为本身开展形态的、类型的或结构的分析。从某种意义上说,听觉叙事是补历史遗留下的功课。当结构主义叙事学转向后结构主义叙事学的过程中,“受述者”“隐含读者”的研究成为未曾完成的任务。

三、“语音独一性”的叙事意义

进行听觉叙事的理论,首先必须认识到“语音独一性”的重要性。“‘语音独一性’指的是每个人都有自己独一无二的声音,既然每个人的感叹声都是那么独特,那么数量有限的感叹词只能是一种大而化之的模拟,若要真正还原发声者的语音,读者在阅读中必须尽力用自己的想象去推测和揣摩。”[2](P134)这里的“每个人”既指现实中的个体,也指文本中虚构的生灵。“语音独一性”是各种听的形态和类型分析的前提,各种听觉形态的叙事效果都离不开“语音独一性”作为支撑。

个体之间的声音有着极大的差异。在现实技术发展中,用声音来进行人类个体的生物识别,现在已经有相当成熟的技术,它如同指纹一样,成为识别个体差异的重要技术手段。语音的这种独特性被用做密码,可见其辨识度。而“语音独一性”作为一个社会群体现象,那么,作为社会群体,用声音来进行群体的识别。我们的方言,成为众多地域群体的重要区分手段。在传统文化中,人们很早就有关于五音的认识,声音(五音)被用于文化秩序的建构。《黄帝内经》结合五行理论,将五音纳入了其特有的五行系统,将五音与五脏对应、五音与运气规律对应。《周礼》进一步强化了五音的等级秩序。《管子》中将五音与“五行”“五方”等阴阳五行相结合。

在文学作品中,声音是其中的重要维度。吟诗作赋需要充分考虑声音层面,声韵、节奏、字法、句法、章法、体式都要合乎音律,声情、声义、声形等在传统诗学中占有很重要的位置。在文学叙事中,声音的独特性更为隐蔽,更容易被研究者忽视。说书人独特的声音可以成为故事载体的独特“声纹”,单田芳、田连元、袁阔成、刘兰芳,之所以能够受到许多听众的喜爱,与他们声音的独特性有很大关系,极高的辨识度的声音,加上幽默诙谐的话语风格,使得他们成为中国古典小说叙事独特的“讲述者”。

虚构生灵也是如是,高明的作者善于捕捉人物的独特的声音,以人物独特的声音来塑造人物形象。张飞在长坂坡那一声让人肝胆俱裂的大喝:“身是张益德也,可来共决死!”这大喝一声,如同性格的密码,暴露出人物的“真实性格”。《红楼梦》第二十六回写林黛玉的哭声:“原来这林黛玉秉绝代姿容,具稀世俊美,不期这一哭,那附近柳枝花朵上的宿鸟栖鸦一闻此声,俱忒愣愣飞起远避,不忍再听。真是:花魂默默无情绪,鸟梦痴痴何处惊。因有一首诗道:颦儿才貌世应希,独抱幽芳出绣闺,呜咽一声犹未了,落花满地鸟惊飞。”感天动地的一哭,落花满地鸟惊飞,这虚构人物的声音如同真人一样,具有独一性。如果把所有虚构作品的人物放在一起,声音会成为辨识这些虚构生灵的重要手段。傅修延在《听觉叙事研究》中结合卡尔维诺的“语音独一性”,为我们揭开叙事作品中“语音独一性”的内涵,从理论上厘清它的叙事意义,揭示存在于叙事作品中的虚构生灵的“声纹密码”。这成为他开展听觉叙事研究的理论基础。

在叙事作品的虚构生灵中,语音、语速、用词都如同现实人物的“声纹”一样,让人能够感受到人物发声器官,如舌头、牙齿、口腔、声带、肺、鼻腔等在尺寸和形态方面有所差异。这是叙事艺术的独特魅力。但我们需要注意到,“语音独一性”是可以作为区别于任何个体,也就是说,经典作品中,人物(包括作者、叙述者、故事中的人物)都有其“语音独一性”。这往往被许多人忽略。对语音独一性的深入考察,为听觉叙事的诸多理论概念和范畴提供了理论基础,因果倾听、语义倾听和还原倾听都是建立在语音独一性的基础之上,幻听、灵听、偶听、偷听等对事件的听觉形态,也都是建立在语音独一性的基础之上。

过去,受限于印刷媒介,叙事文学的声音层面关注度不高,相关的理论研究不太充分。在章回小说中,“请听下回分解”,已经明确暗示故事的声音形态存在,但我们习惯于书面阅读,我们的故事消费更多以文字形式存在,要进行声音还原,感悟其中的“听觉叙事”奥妙,但缺少理论武器。西方18、19世纪的很多小说都是为印刷媒介而作。中国现代小说也失去章回小说中保留的“声音提示”。以文字为故事载体,以印刷媒介的叙事传播,很容易造成叙事中声音形态的压制。“尽管语音在书写过程中会遭遇相当程度的失落,但书面文本中还是会留下种种蛛丝马迹,这也为‘听声’‘听人’与‘听文’提供了条件。”[2](P117)

正是故事的呈现有其独特的声音表现形态,许多作者都重视故事讲述中精心营造的听觉形象,重视声音在信息传播中的各种形态,重视听觉空间的生产。需要注意的是,声音的发出端与接收端存在很大的信息误差。对于读者/受述者而言,他们需要的是进行听觉空间还原和声音信息还原。“言者有心,听者无意”,或者“言者无心,听者有意”是读者/受述者在听觉形象还原、听觉空间还原过程中出现的两种较为普遍存在的形态。鲁迅的《社戏》中,少年鲁迅和小伙伴们边看戏边发议论,但土财主的家眷则“不在乎看戏”。这是属于“言者有心,听者无意”。《红楼梦》第二十二回,贾母深爱那作小旦的与一个作小丑的。凤姐笑道:“这个孩子扮上活像一个人,你们再看不出来。”史湘云接着笑道:“倒像林妹妹的模样儿。”宝钗和宝玉也都知道,但都不说。王熙凤的一番话属于“言者无心,听者有意”,她对黛玉并无恶意。在叙事交流中,“言”与“听”之间的信息传递受阻,或负面反馈,都是常态现象,但这种现象对于叙事话语的修辞效果明显。

四、叙事交流中的听觉叙事流程

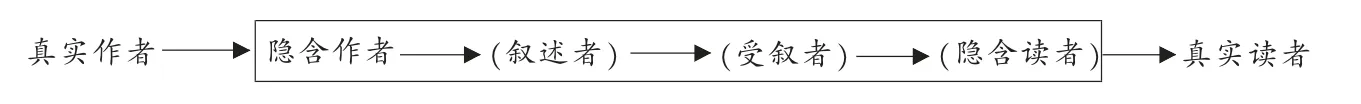

叙事学的产生与语言学有很深的渊源,早期的叙事学理论在进行叙事结构分析时,深受语言结构规律的影响。正因为叙事学与语言学的这种渊源关系,叙事交流问题在其学科提出之初便进入了研究者的视野之中。无论是罗兰·巴特提出的“叙述层次”,还是韦恩·布斯提出的“不可靠叙述”,背后都离不开对叙事交流的思考。叙事交流经过西摩·查特曼、里蒙-凯南、米克·巴尔、詹姆斯·费伦等人的发展,成为快速掌握叙事学基本理论概念、范畴的一条捷径。“每一种叙事都涉及交流,这一观点已被广泛接受,并成为多学科领域的研究对象。”“在文学叙事作品中,交流涉及真实作者、隐含作者、叙述者、受述者、隐含读者、真实读者之间的复杂关系。”[4](P68)借助叙事流程,我们可以比较直观地掌握叙事学的理论术语。

听觉叙事的理论建构,也可以借助叙事流程来理解。如果用我们熟知的叙事概念、范畴来理解傅修延的听觉叙事研究上的理论建构思路,最快捷的方式莫过于“叙事交流”。如果把他在著作中提出的一系列概念、范畴用“叙事交流”的流程图串联起来,可以构成听觉版本的叙事流程图。从真实作者的聆察、听觉空间生产到隐含作者的“叙述声音”,再到文本叙述者的声音、背景音,再到受述者的幻听、灵听、偶听等听之种种,最后到隐含读者的倾听和真实读者的聆听。从整个叙事流程我们可以看到,以声音为媒介的听觉叙事在声音符号、声音能指方面是如何在交流中实现信息传递的。这个流程图与西方学者所津津乐道的叙事流程可以进行深度的对照。

“叙事是交流,这就很容易被想象为从左到右、从读者到受众的箭头运动。但我们必须区别真实作者、隐含作者、真实受众与隐含受众:只有隐含作者与隐含受众,才是内在于作品的:才是‘作为文本的叙事互动’的结构。真实作者与真实受众当然也交流,但只能通过其隐含对立物。”[5](P17)这是西摩·查特曼在《故事与话语——小说和电影中的叙事结构》一书中总结的,如图1所示:

图1 叙事交流过程

真实作者与真实读者形成一个叙事交流,而文本内(上图框内为文本内的叙事交流)则由隐含作者与隐含读者、叙述者与受述者构成一个叙事交流。在《听觉叙事研究》一书中,也有一条诉诸听的叙事流程。虽然作者未明确使用听觉的叙事交流流程图,但阅读中我们可以做一个大致的梳理。以下图示为笔者从书中总结揣摩,不一定理解准确:

这个叙事交流图是听觉叙事版本的,从整个叙事流程我们可以看到,以声音为媒介的听觉叙事在声音符号、声音能指是如何在交流中实现信息传递的。真实作者的聆察与真实读者的聆听构成一对叙事交流范畴;隐含作者的“叙述声音”与隐含读者的“倾听”构成一对叙事交流范畴;叙述者与受述者在声音层面的叙事交流共同构成文本内的各种声音。

当然,这一叙事流程在这里只是基于已经提出的范畴、概念进行的理论推演,本文在此并不打算利用这一叙事流程从叙事批评展开文本的检验,这样的理论推导是否能在叙事批评中经得起检验还有待更多文本批评实践进行验证。从理论建构的角度看,这一叙事流程有助于我们区分叙事学的一些相似度颇高且容易含混的概念范畴。比如,“叙述声音”过去既指作者的声音,也指叙述者的声音,也可以是文本中的所有声音,同时还被看作是一种修辞手段。从听觉叙事的交流流程来看,“叙述声音”可以用来特指隐含作者的声音,这样与“倾听”可以在内涵上保持一致。叙述声音在许多的文学批评家那里,都指向叙述者的真实意图,也就是隐含作者。韦恩·C.布斯在《小说修辞学》中提出隐含作者概念,认为隐含作者是由文本产生,它可以看做是第二作者的形象,真实作者的声音在小说中可能有着各种形式,隐含作者的形象往往高于真实作者本人。苏珊·S.兰瑟在《虚构的权威:女性作者与叙述声音》中所使用的“声音”:“女性声音(叙述者语言形式上的性别)实际上是意识形态斗争的场所,这种意识形态张力是在文本的实际行为中显现出来的。”“社会行为特征和文学修辞特点的结合是产生某一声音或文本作者权威的源泉。”[6](P5)在笔者看来,叙述声音可以用以特指隐含作者所传达出的声音,那么隐含读者的倾听行为正是理想化地接受作者意图的接受行为。

借用“叙事流程”是为了更快捷地理解听觉叙事的理论体系,我们需要注意到的是,傅修延在叙事理论构建中的本土话语特色。叙事学从经典型叙事学走向后经典叙事学,已经为研究者提供了琳琅满目的理论“工具箱”。要在此基础上进行理论创新,实非易事。为了实现话语工具的创新,傅修延在听觉叙事研究中通过移植、吸收和熔铸等手段,将一批与听觉有密切关系的概念术语引入叙事学领域,其中较有代表性的有聆察(与观察相对)、音景(与图景相对)、被听(与听相对)和声像(与形象相对)等。这些理论、范畴中,既有经典叙事学就关心的“叙述声音”,也有后经典叙事学关注的“音景”,还有来自中国叙事传统中概括提炼的“聆听”“聆察”等。将中国叙事传统中的听觉文化进行叙事理论总结,是傅修延一直努力的方向。正如申丹在总结新叙事学兴起的特点时所言:“越来越多的叙事理论家有意识地从其他派别吸取有益的理论概念、批评视角和分析模式,以求扩展研究范畴,克服自身的局限性。”[7](P2)傅修延正是将中国叙事传统中的重听传统进行重新审视,结合麦克卢汉提出的中国人都是“听觉人”,把听觉叙事理论概念、范畴深深根植于中国听觉文化语境之中,所构建的听觉叙事理论具有鲜明的中国话语特色。“以我为主”的学术理论构建成为一种理论自觉,同时,也不缺乏全球视野,将其他国家、其他民族的叙事特点和叙事规律综合在其理论构建之中。

傅修延的听觉叙事研究采用的是富有中国特色的叙事话语表达方式。中国的传统叙事文化中有深厚的听觉文化传统,麦克卢汉说中国人是“听觉人”,也正是注意到这一点。这种文化传统为听觉叙事提供基础。听觉叙事研究也需要创造性地从中西叙事文本中归纳提炼,打造了一批融通中外的叙事理论新概念、新范畴、新表述,为“更加鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量”提供叙事理论支撑。正如福柯说的,“话语实践创始”不仅为后来人的“相似”提供了平台,而且为引进与自己不同的“差异”(“非自己的因素”)创造了条件。这些具有强烈标识性的概念,既融合了传统文化和中国话语的表达方式,同时也易于国际上的其他叙事学研究者沟通、交流、理解和接受。

从声音的角度进行叙事学的理论创新,为叙事学研究打开一片新的天地。听觉叙事研究的理论运用拥有广阔的前景。正如傅修延在自序中所言:“作为处开垦的学术处女地,听觉叙事为研究者提供了各个方向上的不同入口,每个入口都藏有值得探寻的诸多奥秘。”[2](P7)更多独特的声音现象、听觉叙事值得研究者在具体的叙事批评中丰富、完善。比如,最近三星堆3号“祭祀坑”出土的黄金面具的那对“大耳朵”引发很多研究者的兴趣,其中的听觉文化现象也是颇为值得关注。在历史叙事中,《国语》提到的天子听政,“瞽献曲,史献书,师箴,瞍赋,朦诵”,这其中瞽、瞍、朦都是比较特殊的与听觉叙事有关的群体。佛教及道教仙话传说中对听觉的特殊运用,这也是值得研究的听觉叙事现象。不仅如此,其他领域的听觉叙事也值得深究,如陶瓷图像中的听觉叙事、后人类社会的“听觉文化”等。总之,傅修延的听觉叙事研究为我们打开了一扇窗,为叙事批评提供了新的理论“工具”,同时,听觉叙事理论也需要更多的叙事批评实践来继续丰富完善。