“一带一路”视域下中国对外直接投资影响机制研究

——基于东道国视域

■龙晓柏

“一带一路”倡议具有开放、包容、共赢的特征,是新时期我国推动构建面向欧亚、海陆统筹的对外开放新战略。当前我国秉持“共商、共建、共享”发展理念,与“一带一路”沿线各东道国的国际投资合作不断取得突破。基于东道国视域阐述“一带一路”下中国对外直接投资(OFDI)影响机制,建立GMM模型分析OFDI演变的影响机制与效应关系,研究发现:中国“一带一路”OFDI的形成机制不仅受中国与东道国总体交往的联系紧密性影响,东道国经济禀赋条件与制度质量环境也非常重要。为高质量提升我国“一带一路”OFDI的投资效应,需进一步强化政府间全方位战略合作机制,优化投资空间布局,创新合作型投资模式,提高“一带一路”OFDI公共服务水平。

一、引言与文献综述

“一带一路”倡议是我国面对全球发展新格局,推动构建面向欧亚、海陆统筹的对外开放新战略,具有开放、包容、共赢的特征,但是由于东道国不同的地理区位、经济环境及制度差异,我国面向“一带一路”沿线国家的OFDI空间分布及效果差异性明显。

第二次世界大战后,随着跨国投资的迅速发展,西方学者开始重视关于对外直接投资理论的研究。国外关于对外直接投资发展的主要经典理论有:美国学者海默(Hymer)和金德尔伯格(P.Kindleberker)的垄断优势论,日本学者小岛清的比较优势理论,美国学者雷蒙德·维农(Raymond Vernon)的产品周期理论,英国学者巴克利(Buckley,P.J.)和卡森(C.Casson)的内部化理论以及英国学者邓宁(Dunning)的国际生产折中理论等。东道国作为跨国投资的目的地,其与投资母国的交往联系性以及自身经济环境、制度质量对于跨国投资的流向及可持续成长具有直接的影响作用。中国作为全球对外投资成长迅速的发展中大国,其OFDI的东道国影响机理也逐渐成为国外学者研究的重点,如:Backley,P.J.&Clegg,L.J.,et al.使用1984—2001年的中国OFDI数据检验,发现中国OFDI和整个东道国的高水平政治风险相关,与东道国市场规模、地理接近度以及东道国自然资源禀赋关联度高。[1]Kolstad I&Wiig A 对中国对外直接投资的东道国决定因素进行了计量分析,其发现中国的对外直接投资受东道国的市场规模、自然资源丰富程度以及东道国制度影响较大。[2]

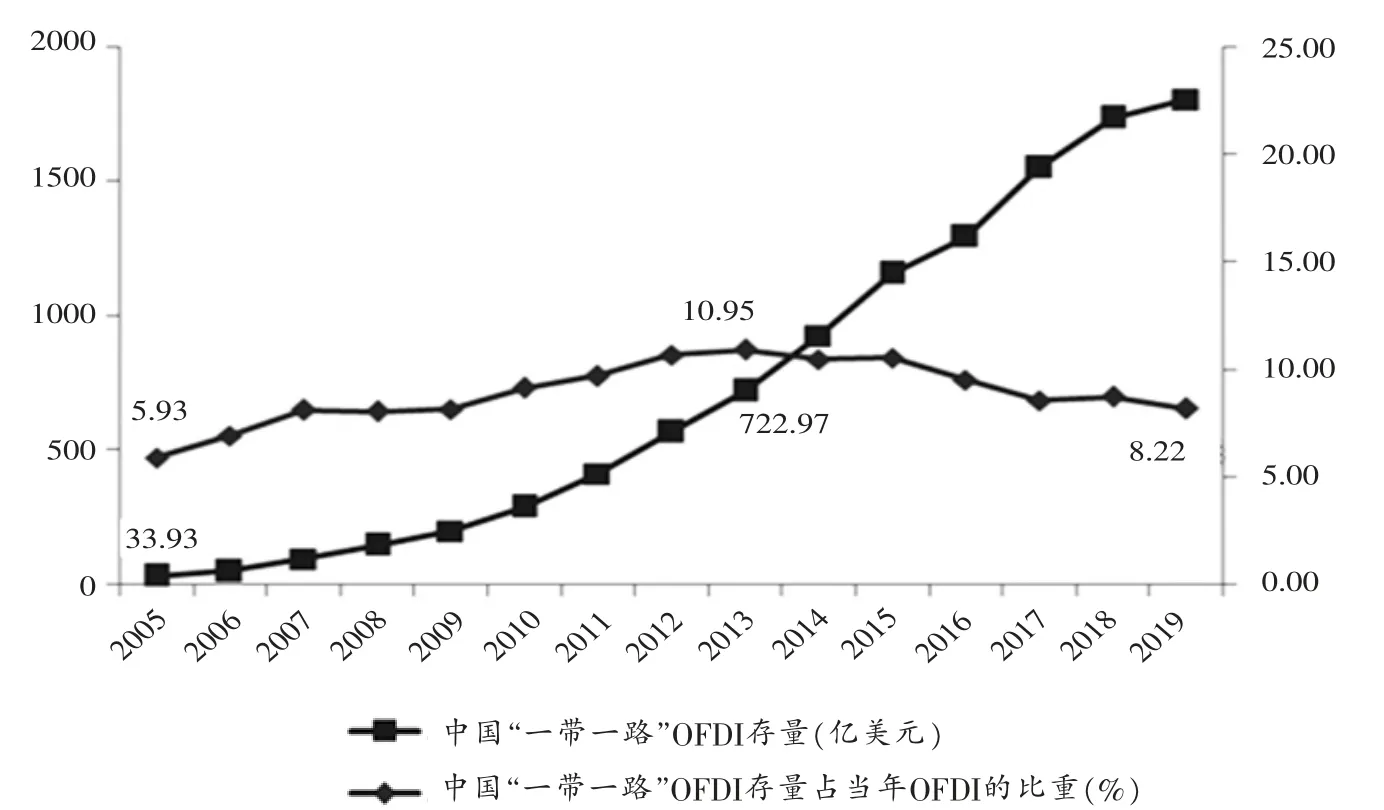

自提出“一带一路”倡议以来,中国“一带一路”OFDI呈现可持续的增长势头(见图1),OFDI存量由2013年的722.97亿美元增长到2019年的1806.78亿美元,但值得注意的是,“一带一路”OFDI存量占中国当期OFDI存量的比重处于下降的趋势。在学界,很多学者开始关注中国“一带一路”对外直接投资的影响机制与绩效问题。HaiYue Liu等基于东道国视角利用2003—2015年93个样本国家(“一带一路”域内和域外国家)的数据,实证检验东道国市场潜力、东道国开放度、东道国基础设施等因素对中国“一带一路”OFDI的主要影响表现。[3]方慧和赵甜等基于地理距离、政治距离及经济资源禀赋等不同维度的国家距离视角考察了中国企业面向“一带一路”国家OFDI的影响因素。[4]赵德海等运用随机前沿方法,测度了中国与64个“一带一路”沿线国家的进口贸易效率及贸易潜力。[5]隋建利等运用附加结构突变点的非线性马尔科夫区制转移模型,测度中国与沿线国家整体、各区域、各国双边贸易周期的阶段性差异和时变性特征。[6]陈升等认为,探讨我国对“一带一路”沿线国家直接投资的主客观影响因素,对推进“一带一路”重大战略具有重要理论和现实意义[7]。刘海猛等基于政治、经济和社会三个维度对“一带一路”沿线国家的综合风险进行评估和排序,并剖析了2001—2016年不同风险的时空演变特征。[8]张晓静等提出,“一带一路”高质量发展顺应了世界经济全球化和新一轮科技革命的历史潮流,中国企业在“一带一路”基建项目、制造业绿地投资等方面具有一定的优势与经验,但在东道国营商环境适应性、跨境投资协调机制等方面存在挑战。[9]张吉鹏等根据外来者劣势与制度套利论,检验东道国多维距离因素对中国企业在“一带一路”沿线国家直接投资绩效的影响。[10]

图1 中国“一带一路”OFDI规模的演变趋势

综上所述,众多学者已取得了丰富的理论和实证成果。客观而言,目前关于中国“一带一路”对外直接投资问题的研究已有相当的积累,但研究维度各异,基于东道国视域研究中国“一带一路”对外直接投资影响机制的文献仍不多,相关的研究成果不是很丰富。本文将在现有研究基础上,基于东道国视域进行梳理与深化拓展。

二、理论分析

本文主要基于东道国视域来考察“一带一路”下中国对外直接投资的影响因素,包括三个层面:东道国与中国总体交往联系性层面、东道国经济层面、东道国制度层面。在理论假设框架基础上,通过建立GMM分析模型,研究以上三个因素对中国“一带一路”OFDI响应与行为的影响。

(一)东道国与中国的总体关系层面影响视角

在空间地理联系方面,地理距离是中国面向“一带一路”沿线国家OFDI需权衡的影响因素。对OFDI影响因素的经典研究首推引力模型,其核心的冰山成本形象地展示了由于投资母国与东道国之间存在遥远的空间距离,导致对外投资企业与东道国本土企业相比需要面对高额运输成本。刘晓凤等研究认为综合的国家地缘距离与中国“一带一路”OFDI表现为显著的负相关。[11]张丽霞指出,中国对“一带一路”沿线国家投资时,地理距离与对外投资负相关,即东道国与中国的地理距离越近,越有利于吸引中国对其投资。[12]张吉鹏等研究认为地理距离增加降低了中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资绩效。[10]

在经贸交往联系方面,双边贸易是中国与“一带一路”沿线国家投资合作的重要“调和剂”,这也符合中国企业在面向“一带一路”沿线国家寻求合作时从出口贸易到进行国际化生产投资的客观现实。蒙代尔利用标准国际贸易模型研究表明投资与贸易存在替代关系。[13]Markuson和Svenson进一步认为投资与贸易的关系取决于贸易与非贸易要素之间是否合作。[14]Blonigen运用标准的跨国公司理论,并利用产品层面的数据,证实了投资与贸易存在替代关系。[15]李晓钟和徐慧娟研究结果表明,对外直接投资对“一带一路”沿线国家的贸易影响总体上不显著。[16]韩小蕊研究指出中国向“一带一路”沿线部分国家(地区)出口贸易对直接投资的促进作用不够显著。[17]

在政府间战略合作交流方面,战略合作(两国避免双重征税协议、“一带一路”战略合作协议签署等)交流层面的影响作用日益突出。宗芳宇等认为,政府间双边投资协定能够促进企业到签约国投资,同时双边投资协定能够替补东道国制度的缺位,对于促进企业到制度环境较差的签约国投资的作用更大。[18]许小平等、卢进勇等基于“一带一路”沿线国家分析双边投资协定的签订情况,并就双边投资协定对中国企业投资利益保护的促进作用进行了探讨。[19][20]

(二)东道国的经济层面影响视角

“一带一路”沿线,既包含新加坡、沙特、土耳其、俄罗斯、印度、印尼这样的G20重要成员经济体,又包含大量不发达(内陆低收入型)国家和地区,经济层面的国家距离存在较大差异。东道国经济层面的国家差异性是影响OFDI企业决策和经营绩效的重要因素,主要体现为东道国经济规模、技术水平、劳动力成本水平、资源禀赋以及交通基础设施便利化等方面的差异。

王颖等运用拓展引力模型实证表明,“一带一路”沿线国家的东道国市场规模、东道国人均收入水平以及东道国资源禀赋是影响中国企业对其投资的主要因素;其他变量,如技术禀赋等没有通过显著性检验。[21]秦炳涛等研究认为,“一带一路”沿线东道国的经济发展水平、对外开放程度和基础设施发展对我国企业对外直接投资有着显著的正向作用,自然资源丰裕程度与对外直接投资无显著关系。[22]潘素昆和杨雅琳强调东道国基础设施是中国对“一带一路”直接投资区位选择的重要影响因素。[23]刘沛然利用2003年—2016年沿线20个样本国家面板数据进行实证,结果表明东道国经济发展水平、资源禀赋及基础设施建设状况等因素对沿线国家直接投资有影响,但是沿线各区域国家的影响因素有所差异。[24]

(三)东道国的制度层面影响视角

跨国企业在全球化投资经营过程中,东道国制度环境是其能否控制投资风险和降低交易成本,并顺利开展OFDI的重要影响因素。健全完善的制度环境包括高效的投资规制,公平、透明的法律制度与相对稳定的政治体系,有助于跨国企业提升自身投资绩效。以安哥多、贝尔德伯斯、奥克荷姆等为代表的制度学派理论,着重分析了东道国政治、经济、法律甚至体制转型对吸引对外直接投资的影响。

从“一带一路”视域考察,东道国良好的制度质量意味着更宽松的投资环境、更低的跨国投资风险的可能性,对吸引OFDI发挥着积极作用。现实中“一带一路”沿线大多为发展中国家,各国制度环境差异明显,这会在一定程度上增加跨国企业在东道国面临相对更大的外来者劣势与风险。Zhang Lin &Xu Zheqian指出制度距离与中国面向“一带一路”OFDI呈负相关[25]。Dini Sejko认为,“一带一路”沿线东道国不仅存在经济风险和金融风险,同样存在政治风险与规制风险。[26]高越和张孜豪等研究提出,“一带一路”沿线国家的制度质量对于中国对沿线国家OFDI投资效率产生重要影响,并实证发现,中国对不同制度质量沿线国家的投资效率和投资风险,受到各项制度因素的影响程度有所差异。[27]

本文以传统的对外直接投资理论为基础,结合“一带一路”战略环境和中国对外投资禀赋特点,基于东道国视域建立“一带一路”战略环境下中国对外直接投资的东道国理论机制模型,并应用到“一带一路”战略环境下中国对外直接投资实践问题的研究中。

图2 东道国视域下“一带一路”OFDI影响因素模型

三、模型设定及数据描述

(一)模型设定

动态面板计量经济模型:

其中:α0为截距项,vt为不可观察的国别效应,εit代表随机扰动项,t为时间。

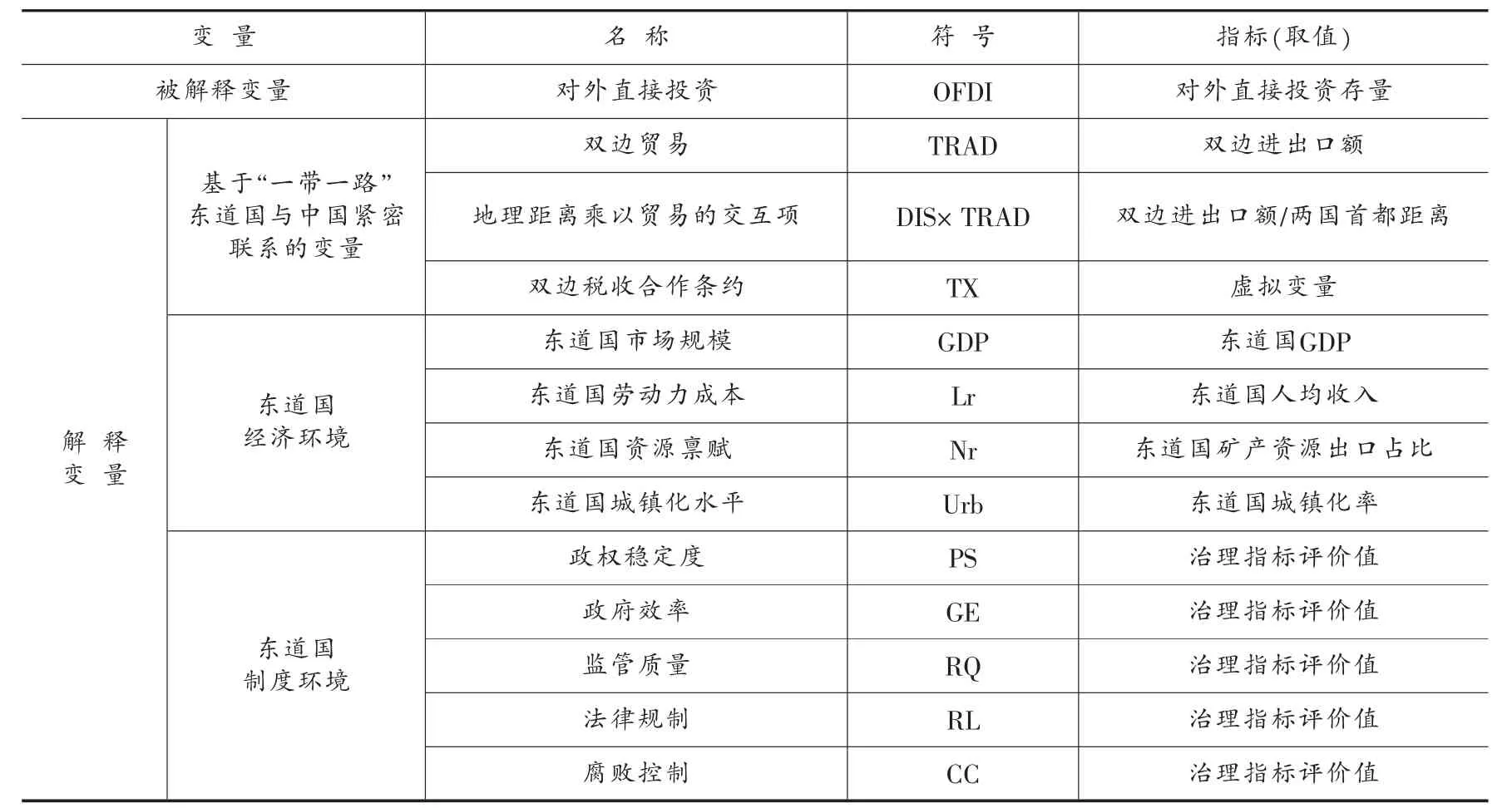

(二)样本及变量说明

1.样本选择。本文将“一带一路”沿线国家(地区)空间格局划分为六大地理区域,以便考察中国OFDI的空间规模增长情况。依据样本原始数据的可获得性,使用2006—2019年的统计数据,选取61个样本东道国(地区)①。

2.因变量。基本假设:“一带一路”战略环境下中国具有新兴市场经济体的大国对外投资特征,对外投资水平的显著性指标可设为对外直接投资存量水平。对外直接投资存量规模越大,其对外投资水平也越高。依据本文的研究视域,中国面向“一带一路”沿线国家开展对外直接投资存量(对数值)可作为本文实证分析模型的被解释变量,数据来源于中国商务部。此选择不仅基于数据获得性的原因,但也因为它是一个连续变量,准确地反映母国到国外投资,以及在某一年的投资水平。

3.独立变量。“一带一路”东道国与中国的交往联系变量:TRADijt表示东道国与中国的贸易联系,以双边进出口额为数据指标,数据来自国家统计局;中国与东道国的地理距离,由于地理距离不是时变量,取地理距离对数的倒数值与双边进出口额的对数的乘积交互项lnDIS×TRAD作为空间距离评价因素指标,DISijt(公里)表示中国与东道国首都距离的倒数值,地理距离数据来自于CEPII的GeoDist数据库;TXijt为双边税收条约虚拟变量,取1即表示“一带一路”东道国与我国签署了双边签署了避免双重征税协议并生效执行,数据来自于国家税务总局。

表1 变量定义与描述

东道国经济环境变量。GDPijt表示t时期j国经济规模(百万美元),代表东道国市场规模,数据来源于UNCTAD;PGNIijt(现价美元)为人均国民收入,代表东道国劳动力成本,数据来源于UNCTAD;Nrijt为东道国自然资源出口占GDP比例,代表东道国资源可获得程度,数据来自于UNCTAD;Urbijt为各国城镇化率,东道国的城镇化率越高,其基础设施水平相对好,数据来自于UNCTAD。

东道国制度环境变量。制度性变量评价指标数据来自于世界银行全球治理指标数据库(WGI)。PSjt表示政治稳定性、GEjt表示政府效率、RQjt表示监管质量、CCjt表示腐败控制、RLjt表示法制完善度。

(三)描述性分析

本文描述性统计见表2。

表2 样本观测值统计量描述

四、面板计量模型估计及结果比较

(一)计量方法

从我国“一带一路”OFDI规模的演变时序看,OFDI存量规模具有较大的累积惯性,本文采用添加了因变量滞后项的动态面板模型。由于模型包含了因变量的滞后项,采用标准面板数据模型估计方法可能会带来解释变量的内生性问题。广义矩估计(GMM)方法采用工具变量法,能够对内生性问题进行有效控制。系统GMM将滞后的差分变量作为水平方程的工具变量,提高了计量结果的有效性和一致性。系统GMM估计的有效性检验方法包括:第一,Sargan检验,可进行过度识别的约束检验;第二,AR(2)检验,以检验是否存在序列相关性。

(二)基于东道国视域中国对外直接投资效率的总体影响计量分析

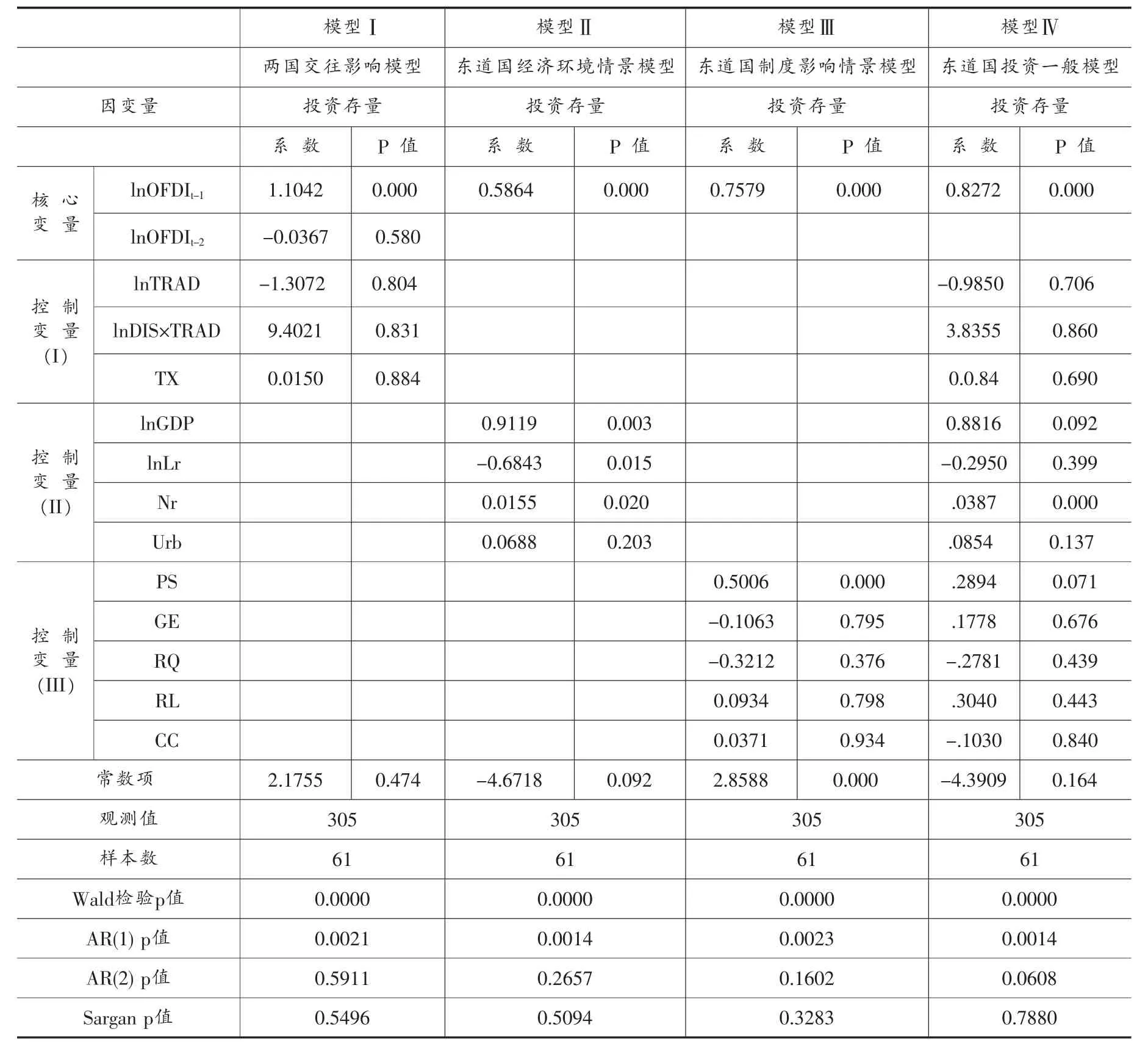

按照“一带一路”东道国视域中国对外直接投资影响机制模型情景,可采用系统GMM模型来估计中国面向61个“一带一路”东道国对外直接投资的影响机制,由Stata11.0软件计算所得,具体结果见表3。

表3 基于“一带一路”东道国视域中国对外直接投资的影响计量效应(2006—2019年)

(三)结论分析

1.东道国与中国的总体关系层面影响视角评价情景(模型Ⅰ)。从模型Ⅰ的计量结果看,中国与各东道国的贸易水平对OFDI的发展有一定的竞争性替代影响。中国与各东道国的双边税收协定对中国OFDI效率具有正向促进作用。同样,模型Ⅰ的计量结果表明,中国与各东道国的空间距离紧密性对中国面向“一带一路”投资有一定同向促进影响,即空间距离越近,以及相互经贸关系越紧密,中国面向东道国的OFDI规模水平也相当高。

2.东道国的经济环境情景模型(模型Ⅱ)。模型Ⅱ的计量结果表明:东道国的市场规模对中国面向“一带一路”投资有正向的吸引影响;东道国的劳动力成本是中国面向“一带一路”投资的抑制因素,即东道国劳动力成本与中国企业投资倾向呈负向关系;东道国的自然矿产资源禀赋情况是中国面向“一带一路”投资的吸引因素;东道国的城镇化水平对中国面向“一带一路”投资也有同向促进作用。

3.东道国制度质量影响情景(模型Ⅲ)。模型Ⅲ的计量结果表明:东道国的政局稳定指标禀赋对中国“一带一路”OFDI效率有一定的影响作用;东道国的政府治理效率指标对中国“一带一路”OFDI效率有明显的促进作用;东道国的投资促进规制效率对中国“一带一路”OFDI效率有一定的促进作用;东道国的法制环境指标对中国“一带一路”OFDI有一定的反向作用;东道国的政府廉洁指标规制能力对中国“一带一路”OFDI有弱的反向影响。

总体而言,中国与“一带一路”东道国的总体交往联系性、东道国的经济层面的禀赋情况、东道国制度环境对于中国“一带一路”OFDI规模可持续增长以及“一带一路”OFDI空间地理布局具有广泛的影响效应。

五、稳健性检验

可从检验不同时间序列(中国正式提出“一带一路”倡议后)对实证结果进行稳健性检验,即通过改变数据观测年份时间序列数(2013—2019年),以检验中国正式提出“一带一路”倡议后解释变量是否会对因变量具有稳健性影响。稳健性检验的计量结果见表4。

表4 中国“一带一路”OFDI计量因素稳健性检验(2013—2019年)

从稳健性检验结果分析,中国正式提出“一带一路”倡议后(2013—2019年),无论模型Ⅰ、模型Ⅱ、模型Ⅲ,还是模型Ⅳ,东道国多种激励性综合影响因素对中国“一带一路”OFDI规模可持续增长具有积极的作用效应。

当然,中国的“一带一路”对外直接投资占当期全国OFDI存量比重以及占中国GDP的依存度均比较低,并没能够和中国总体快速增长的OFDI和经济发展的GDP总量在世界的增长格局地位相适应,中国“一带一路”对外直接投资与东道国互动演化还有更大的战略性提升空间。

六、对策建议

面对全球投资发展新形势,结合我国面向“一带一路”OFDI的演化趋势和“一带一路”东道国的总体禀赋特征,为高质量提升我国面向“一带一路”OFDI的投资效应,本文提出如下发展对策:

强化政府间全方位战略合作机制。围绕高质量共建“一带一路”,强化中国与沿线东道国政府间全方位战略合作机制。第一,在全球经贸合作受保护主义挑战以及跨国投资受东道国日益审慎的投资审查的形势下,需要我国与“一带一路”沿线国家建立畅通的政府间战略磋商机制,高质量打造“六廊六路多国多港”的合作框架,强化在跨境投资税务、金融服务、生态环境保障、投资安全监管等领域的政府间合作,推动“一带一路”合作协议项目的落地实施。第二,为合理引导我国企业到“一带一路”沿线国家投资,需要我国与“一带一路”沿线国家建立紧密的政府间商事服务机制,促进“一带一路”沿线国家提高投资商事服务水平。第三,针对投资争端保障问题,需要我国与沿线东道国共同构建一个立足于投资者利益保障,充分考虑“一带一路”沿线东道国国情的投资争端解决机制,为中国企业“一带一路”OFDI提供保障性支撑。

优化投资空间布局。以“一带一路”为统领,深化新亚欧大陆桥经济走廊、中蒙俄经济走廊、中国—中亚—西亚经济走廊、中国—中南半岛经济走廊、中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊“六大经济走廊”合作投资建设,逐步形成面向欧亚、辐射全球的境外投资合作布局体系。针对不同区域和国家优化投资布局策略,积极开拓同“一带一路”沿线内陆型低收入国、岛屿经济体和能源丰裕型国家的合作型直接投资,提升与哈萨克斯坦的“光明之路”、俄罗斯“欧亚经济联盟建设”、印尼“全球海洋支点发展规划”、埃及“苏伊士运河走廊开发计划”等战略对接水平,打造各具特色的“一带一路”共建样板,高质量实现中国对“一带一路”沿线国家的共赢性投资。

创新对外投资结构和模式。当前,我国应坚持因地制宜的“一带一路”对外投资思路,引导企业针对“一带一路”不同区域优化“一带一路”投资结构,创新投资模式。一方面,针对不同国家开展绿地投资。继续开拓“一带一路”高收入国家市场,扩大知识密集型制造业和服务业在发达国家和区域布局,在“一带一路”高收入国家侧重于建立高端制造业总部基地、高端生产性服务业、跨国研发中心;在“一带一路”中低收入国家稳步推进农业和劳动密集型行业投资布局,充分利用东道国农业资源禀赋和劳动力成本禀赋优势,加快贸易加工型产能向沿线国家有序转移。另一方面,随着全球各国对投资并购审查趋严,我国开展跨境并购面临的东道国政策门槛日益提高,我国企业面向“一带一路”OFDI可以采用灵活策略,鼓励适度规模的境外并购,避免触发东道国并购审查额外风险。要推进对“一带一路”跨国营销渠道、电商网络等的并购,以参股、合作等方式构建“一带一路”全球营销网络体系,助力我国“一带一路”对外投资提质增效。

提高“一带一路”OFDI公共服务水平。“一带一路”OFDI公共服务应随沿线东道国环境演变而与时俱进,及时采取措施应对环境变化。一方面,我国应进一步优化面向“一带一路”OFDI公共服务效率,减少审批环节,提高我国企业OFDI便利化水平。另一方面,“一带一路”沿线国家投资环境风险不尽相同。我国政府公共指导机构可对东道国的地理区位、经济环境、制度距离等多个层面进行全面评估,及时提供政策咨询、市场分析等配套服务,为我国企业提供“一带一路”沿线投资环境指南。

注释:

①61个样本东道国(地区)按地理区域划包括:东盟(新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱和菲律宾);北亚(蒙古);南亚(印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔);西亚北非(伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯和埃及);中亚及独联体(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚和摩尔多瓦);中东欧(波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚和马其顿)。