非糖尿病老年人残余胆固醇水平与下肢深静脉血栓形成的相关性研究

杨世亮 包金兰 温立强

残余胆固醇(Remnant cholesterol,RC)是指除了低密度脂蛋白胆固醇C(LDL⁃C)和高密度脂蛋白胆固醇C(HDL⁃C)外的胆固醇,包括极低密度胆固醇C(VLDL⁃C)和中间密度脂蛋白胆固醇(IDL⁃C)胆固醇,及餐后状态的乳糜微粒(CM)。研究表明,RC 水平的升高与动脉粥样硬化性心血管疾病(ar⁃teriosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)发生的风险密切相关[1]。该研究纳入17532 名未曾发生ASCVD 的受试者,在中位数为18.7 年的随访过程中,发现RC 水平升高是独立于低密度脂蛋白胆固醇C(LDL⁃C)、载脂蛋白B(ApoB)的ASCVD 发生的危险因素。血栓形成与ASCVD 发病有不少相同的危险因素,包括LDL⁃C、心房颤动等因素[2]。目前,RC升高是否与DVT发病风险相关性研究较少。本研究旨在探讨非糖尿病老年人中RC 水平升高是否与下肢深静脉血栓形成风险相关。

1 临床资料

1.1 一般资料我们纳入326 例,2017 年1 月至2020 年8 月就诊中山大学孙逸仙纪念医院,年龄介于60-70 岁的无糖尿病患者,均行下肢静脉血管彩超检查。163 例下肢深静脉血栓形成的患者为DVT 组,通过年龄、性别匹配163 例无下肢深静脉血栓形成的患者为对照组。同时,排除了糖尿病、冠心病、风湿性心脏病、心肌病、先天性心脏病、心脏瓣膜病、肿瘤、长期卧床、手术、化疗和创伤等罹患严重疾病病人。

1.2 收集血样及生化指标所有患者均禁食8 小时,次日清晨取上肢静脉血4 ml。送实验室检测总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL⁃C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL⁃C)、载脂蛋白A1(apoA1)、载脂蛋白B(apoB)、载脂蛋白E(apoE)、血糖(FPG)、尿酸(Uric Acid)等生物指标。其中,残余胆固醇(RC)计算为非高密度脂蛋白胆固醇(non⁃HDL⁃C)减去计算的LDL⁃C。

1.3 DVT 诊断标准所有患者均行双下肢静脉血管彩超检查。本研究主要测量腘静脉、股静脉和髂静脉,若存在血栓形成,定义为下肢DVT。

1.4 其他危险因素高血压病是指患者收缩压≥140 mmHg 或/和舒张压≥90 mmHg 或长期口服降压药物。高脂血症:LDL≥3.37 mmol/L 或药物降脂治疗。高尿酸血症:尿酸≥360 μmol/L 或药物治疗。

1.5 统计分析连续变量以(±s)表示,两个独立样本比较采用t检验。分类变量以n百分比n(%)表示,两组间比较采用χ2检验。多元logistic 回归分析Lp(a)升高与DVT风险的相关性,校正TC、LDL⁃C 水平、高脂血症、吸烟。所有统计均采用SPSS 23.0 软件进行。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

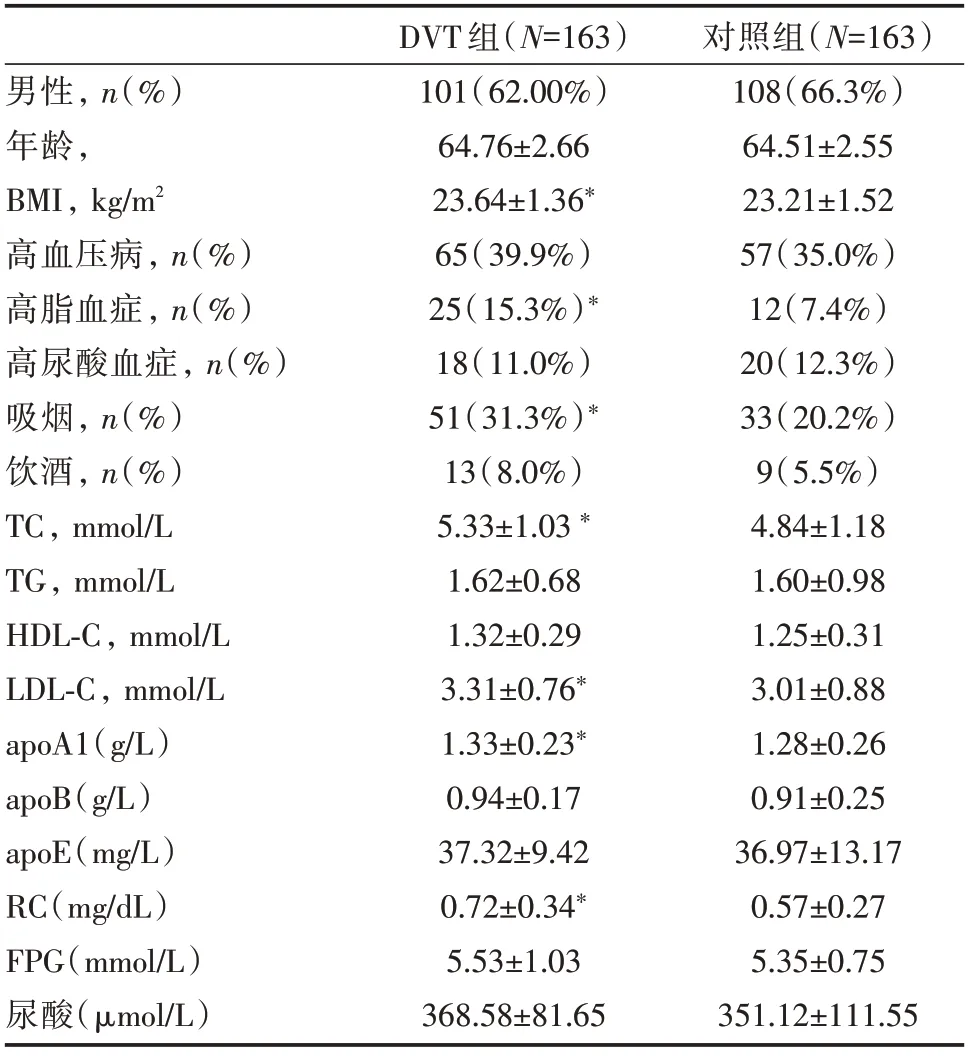

2.1 病例-对照组临床基线资料比较表1。

表1 病例-对照组临床基线资料比较[%or(±s)]

表1 病例-对照组临床基线资料比较[%or(±s)]

注:BMI:人体体重指数;与对照组比较,*P<0.05。

男性,n(%)年龄,BMI,kg/m2高血压病,n(%)高脂血症,n(%)高尿酸血症,n(%)吸烟,n(%)饮酒,n(%)TC,mmol/L TG,mmol/L HDL⁃C,mmol/L LDL⁃C,mmol/L apoA1(g/L)apoB(g/L)apoE(mg/L)RC(mg/dL)FPG(mmol/L)尿酸(μmol/L)DVT 组(N=163)101(62.00%)64.76±2.66 23.64±1.36*65(39.9%)25(15.3%)*18(11.0%)51(31.3%)*13(8.0%)5.33±1.03 *1.62±0.68 1.32±0.29 3.31±0.76*1.33±0.23*0.94±0.17 37.32±9.42 0.72±0.34*5.53±1.03 368.58±81.65对照组(N=163)108(66.3%)64.51±2.55 23.21±1.52 57(35.0%)12(7.4%)20(12.3%)33(20.2%)9(5.5%)4.84±1.18 1.60±0.98 1.25±0.31 3.01±0.88 1.28±0.26 0.91±0.25 36.97±13.17 0.57±0.27 5.35±0.75 351.12±111.55

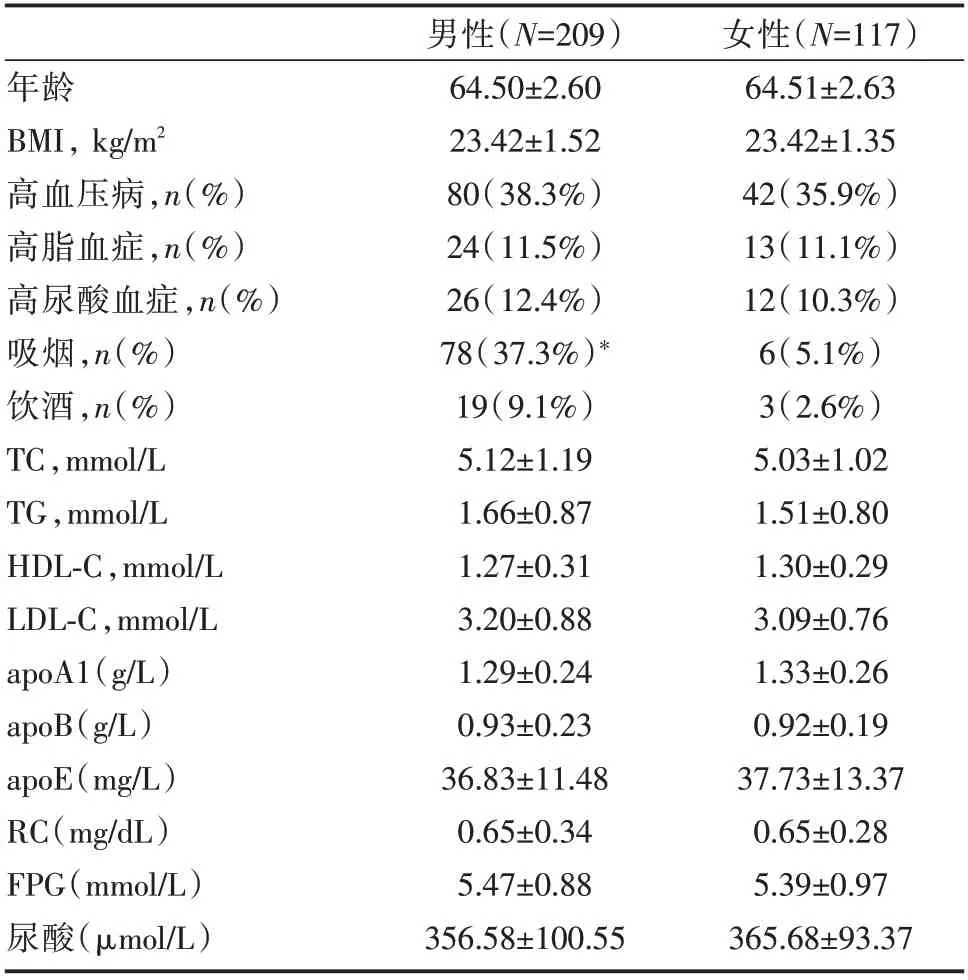

2.2 不同性别间临床基线资料比较见表2。

表2 男性女性临床基线资料比较(%or±s)

表2 男性女性临床基线资料比较(%or±s)

注:与女性比较,*P<0.05。

年龄BMI,kg/m2高血压病,n(%)高脂血症,n(%)高尿酸血症,n(%)吸烟,n(%)饮酒,n(%)TC,mmol/L TG,mmol/L HDL⁃C,mmol/L LDL⁃C,mmol/L apoA1(g/L)apoB(g/L)apoE(mg/L)RC(mg/dL)FPG(mmol/L)尿酸(μmol/L)男性(N=209)64.50±2.60 23.42±1.52 80(38.3%)24(11.5%)26(12.4%)78(37.3%)*19(9.1%)5.12±1.19 1.66±0.87 1.27±0.31 3.20±0.88 1.29±0.24 0.93±0.23 36.83±11.48 0.65±0.34 5.47±0.88 356.58±100.55女性(N=117)64.51±2.63 23.42±1.35 42(35.9%)13(11.1%)12(10.3%)6(5.1%)3(2.6%)5.03±1.02 1.51±0.80 1.30±0.29 3.09±0.76 1.33±0.26 0.92±0.19 37.73±13.37 0.65±0.28 5.39±0.97 365.68±93.37

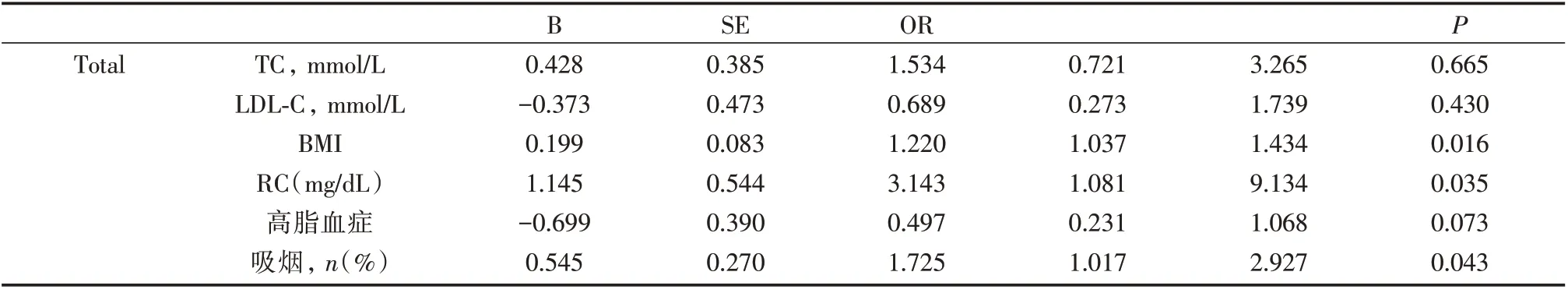

2.3 RC 水平升高与DVT 发病风险的相关性分析见表3。

表3 RC 升高与DVT 发病风险相关性

3 讨 论

目前,LDL⁃C 被认为是ASCVD 发生、发展的重要危险因素,通过他汀类药物等方法降低LDL⁃C水平,可以减少ASCVD 疾病的发生发展。但是,对于部分LDL⁃C 水平较低的人群,其ASCVD 发病风险扔较高[3]。而RC 可能在其中起重要作用[1]。目前,RC 升高是否与DVT 发病风险相关研究较少。在本研究中,我们发现RC 水平升高在其他因素校正后仍是非糖尿病老年人下肢DVT 形成的危险因素,其机制可能与以下方面有关。

首先,RC 的重要组成部分VLDL 可以直接激活血小板,使其释放大量血管活性物质,如内皮细胞微粒、ADP 等[4];还能直接与血小板受体CD36结合,增强血小板血栓素A2 的产生,并导致胶原介导的血小板聚集增加[5]。另外,它还能刺激凝血途径,支持凝血酶原酶复合物合成,上调纤溶酶原激活剂抑制剂⁃1(PAI⁃1)基因表达和纤溶酶原激活剂抑制剂⁃1 抗原的表达及活性[6]。这些进一步促进凝血酶生成,放大凝血级联反应。而凝血酶可激活纤溶抑制剂,通过切割纤维蛋白上的羧基赖氨酸残基,消除tPA⁃纤溶酶原的关键结合位点,从而减少纤溶酶的形成,减慢纤维蛋白的溶解[7]。以上这些作用都会导致血液处于高凝状态,促进血栓形成。

对于深静脉血栓形成,还有大量研究表明,LDL⁃C、高甘油三脂是其发生的危险因素。一项纳入30 个RCT 的meta⁃分析(159,058 名参与者;1431项事件),通过他汀类药物降低LDL⁃C,可降低DVT风险[8]。可能与其加速凝血酶原、因子X和因子VII的活化,促进组织因子表达、血小板聚集所导致[9]。甘油三酯升高是代谢综合征的一项重要表现,而代谢综合征患者中RC水平通常都较高[10]。一项通过纳入767225名参与者的研究,分析参与者载脂蛋白C3(APOC3)编码基因与缺血性心脑血管疾病发生情况,发现APOC3编码基因突变而导致终生低非空腹甘油三酯及低RC水平的参与者,其缺血性心脑血管发病率较没有APOC3 基因突变的参与者明显降低,可能与PAI⁃1基因的表达相关[4]。

目前对RC 的作用及机制研究仍较少,与RC相关治疗药物、临床试验或生活方式的研究仍较为不足。本研究进一步说明了RC 的重要临床意义,针对性降低RC 可能有助于减少血栓等心脑血管疾病的发生,这些都是值得后续探索研究的。