皮尔士符号学视域下敦煌舞蹈动作语汇符号探析

牛 敏 , 李哲昕

(1.贵州民族大学 外国语学院,贵州 贵阳 550025; 2.泰国西那瓦大学 人文学院,泰国 曼谷 10900; 3.北京舞蹈学院 人事处,北京 100081; 4.泰国西那瓦大学 管理学院,泰国 曼谷 10900)

敦煌舞是一种古老又新兴的古典舞,它的舞姿、表情、肢体动作、眼神等均源自敦煌莫高窟内乐舞壁画舞姿的模仿和再创生,是壁画舞姿的临摹、提炼、发展和美化的结果。高金荣先生以“敦煌”命名舞蹈,是根据莫高窟内大量不同朝代的壁画舞姿,结合现代舞蹈艺术的特点,进行研究、分析及再创造,最终形成今天系统化、规范化的由肢体动作、舞姿、眼神、手势等符号元素组合而成的敦煌舞蹈动作语汇。以“飞天”舞台形象塑造为核心的敦煌舞之灵魂在于“飞”,飞得灵动、飞得飘逸是“复活”飞天形象的关键。“飞”这一动感舞姿也极具符号的指示意义。“飞天”舞姿不断地在诸如模仿、指代某物某人的交际活动中重复,最后变成一种规约化、习惯化的动作范式,这些动作范式承载了某一朝代或地域独特的风土人情,是其特定时代文化形态和意义的表征。敦煌舞独特的舞蹈语汇、舞姿、舞韵和独特美学特征的表演体系便是符号的研究主体。符号学是研究符号生成意义的科学,“符号是携带意义的感知,意义必须用符号才能表达,符号的用途是表达意义”[1]。敦煌舞表演是一个被赋予意义的符号过程,是舞步、肢体、表情、眼神等符号行为的编码。它根据一定的规律性来诠释舞蹈动作符号的效应,表演者在理解和诠释舞蹈的过程中不断地修正和训练身体的肢体动作,以稳定他们表演中动作符号“交际”的有效性,即让观众通过表演者舞蹈动作的感知来深化对舞蹈表演的理解。因此,敦煌舞动作语汇符号所蕴含的意义、功能、价值乃至情感的体现均可以由符号组合来实现。符号学研究方法运用于“飞天”舞蹈动作语汇符号的分析是以往研究者未曾尝试的方法,将符号学理论方法引入敦煌舞蹈理论及其实践研究既可丰富敦煌舞理论的研究方法,又能通过对敦煌舞舞姿、表情、眼神等符号形态的发掘,以一个新的角度诠释敦煌舞,让“千年一舞”的敦煌“飞天”跳出壁画飞进“一舞千年”的舞台,赋予其更新的生命符号意义。

一、敦煌舞与皮尔士符号学之关联

在无语言文字的原始时代,舞蹈作为一种非语言符号便以特定的文化形态在特定的文化时空中形成。舞蹈是一种由身体呈现直观的物理形态,并由此表达舞者内心的隐性观念意识,寄思想感情和文化事实于舞姿的一种动力定型过程。身体在这一过程中演绎的动作范式使之在空间上占有一席之地,同时也成就了舞姿动作承载意义的目的,这些动作范式的不断强化过程实质上就是非简单化模仿的符号过程,具有动作形式感和象征义,并最终形成规约化的动作范式,即代表意义的符号[2]。敦煌舞作为中国古典舞的新兴舞种之一,也是经历了十余朝代的沉淀与传承,有着自己独特的舞韵、舞姿、舞风,这些独特的舞蹈符号体系再现了古丝绸路上辉煌灿烂的敦煌文化。敦煌舞主要展示“神”“佛”形象及“佛教净土”世界的祥和画面,因此具有浓厚的神秘宗教色彩。当宗教思想孕育了“神”化概念时,舞蹈则用符号表示了它[3]。正如卡西尔所言:“人总是生活在一个充满符号的物理世界宇宙中,宇宙实质上由符号构成。语言、神话、艺术和宗教组成了我们生活的世界,这些基于人类经验生长出的符号编织了极具纷繁复杂意义的符号网络[4]。敦煌舞蹈艺术作为带有特定文化形态意义的符号已成为人类文化符号网里不可或缺的部分。它在人类文化中传递信息,以美妙的舞姿交流情感,仿似一个信息储存、加工、传递的中转站,在这一信息传递过程中,新的信息不断阐释、生成,从而被一个个民族代代相传,经久不衰[5]。

美国实用主义哲学家皮尔士(Charles Sanders Peirce,1839—1914)是当代符号学的奠基者,他将符号学界定为实用主义哲学框架下的科学,建立于逻辑学和范畴论的基础之上,是关于意义或者意义生成过程的科学,即符指过程或符号行为。皮尔士的符号学作为一种研究方法,其应用范围不仅限于语言符号,它适用于一切作为符号的事物。皮尔士符号学将研究领域扩展到非语言符号,换言之,皮尔士的符号学概念涉及一种最一般意义上的符号理论[6]。他将符号定义为:“一个符号或符号再现体,是在某种程度上或以某种身份代表某事物的东西”[7]2:228。“从每一个思想都是一个符号这一命题来看,每一个思想都必须指向其对应的对象,并且决定其对象,因为这是一个符号的本质”[7]5:253。每当我们思维时,在我们的思维意识里都有一个与思想符号对应的对象,譬如,概念、形象或情感等,这些又被称为思想的对象符号,“思维不仅是思维过程的调节符号,在思维符号过程中起到调解作用,而且其思维结构本身就是符号过程。”因为,“每一个思想都必须用另一个符号来解释,甚至思想都是符号”[7]5:253。因此,一个人头脑中对对象符号的阐释也许是相同符号的复制,或者是同一符号意义的生长或扩展。符指过程就是符号行为过程,它描述意义和认知过程中最基本的关系,而不是符号行为的强效反应性过程[8]2:646。符指过程由3个不可化约为二元关系的相关术语组成——符号、对象、解释项(简称S-O-I),这3个术语是符指过程最小的构成要素[8]2:171。皮尔士说“……我所说的‘符指过程’是指一种行为或影响,它是或涉及到3个主体的合作,即符号或符号表征素(Sign or representamen)、对象(Object)和解释项(Interpretant)这三位一体的关系不能以任何方式分解为成对之间的行为。”[7]5:484这三位一体的关系中,解释项是指在认知系统中,使用对象制约的符号产生的一种效应,即意义,经过解释者认知思维的理解和阐释过程,又生成新的符号,其意义不断衍义和延伸。“解释项”也是符号之一,它是皮尔士符号学的核心元素,也是意义生成的关键。因此,符指过程是在符号或符号组合(Sign)的调适作用下,对象(Object)作用于解释行为(Interpretative behavior)的不可再化约过程,是人的思维认知、理解和交流的过程。符号学不是以语词为基础的,它建立于命题基础之上,注重符号在人的认知思维过程中的作用。那么敦煌舞是否存在皮尔士符号的表征呢?它们之间又有何相通之处呢?现在让我们把中国古典舞蹈艺术与西方符号学研究方法结合,析之、探之!

敦煌舞是敦煌文化和传统中国文化的符号载体,是古西域文化的映射,同时也是跨越近两千年古代中国各个朝代社会意识形态及其各民族社会观念的反映。舞姿的动态形象塑造、表演动作范式、舞蹈风格、服饰装饰、乐舞音乐特征、舞台布景等都在不同程度上展现了古代中国各朝各代的社会历史文化特征及其崇尚的风尚习俗。表演者对舞蹈的感悟、理解、感受、共鸣和想象都是通过独特的舞姿、手势、肢体有节奏的律动,即人(表演者)的身体这一“物源”来展示,在这一过程中便形成各种表达特定意义的舞蹈动作语汇符号,这些舞蹈动作语汇符号的形成就是人的认知思维作用的结果[13]。敦煌舞蹈动作语汇的选择编码要做到清晰、特征鲜明,“飞天”形象的塑造要鲜明,这样观众(解释者)才能结合自己的思维认知解码(理解)这一系列的舞蹈动作编码,这些舞蹈动作编码,即舞蹈动作语汇符号,才具有表达特定意义的效用。观众的这一解码过程即“解释项”意义生成的过程。皮尔士符号学“大三元观”在敦煌舞的表演过程中得到了解释,敦煌舞蹈动作语汇即皮尔士所提“符号”;舞蹈动作语汇塑造的各类飞天人物形象、极乐世界景象的舞台布局、飞天舞者抒发的情感(笑、怒、崇拜、激动)就是其符号所指“对象”,它不断地修正并调节敦煌舞的语汇动作“形式”(符号行为);观众通过表演者的舞蹈动作语汇在思维加工过程中生成对飞天舞的某种理解,即解释效应,也就是“解释项”。因此,敦煌舞的表演过程实际上就是符号表达意义的过程,即符指过程。

二、敦煌舞中的皮尔士符号学“大三元观”

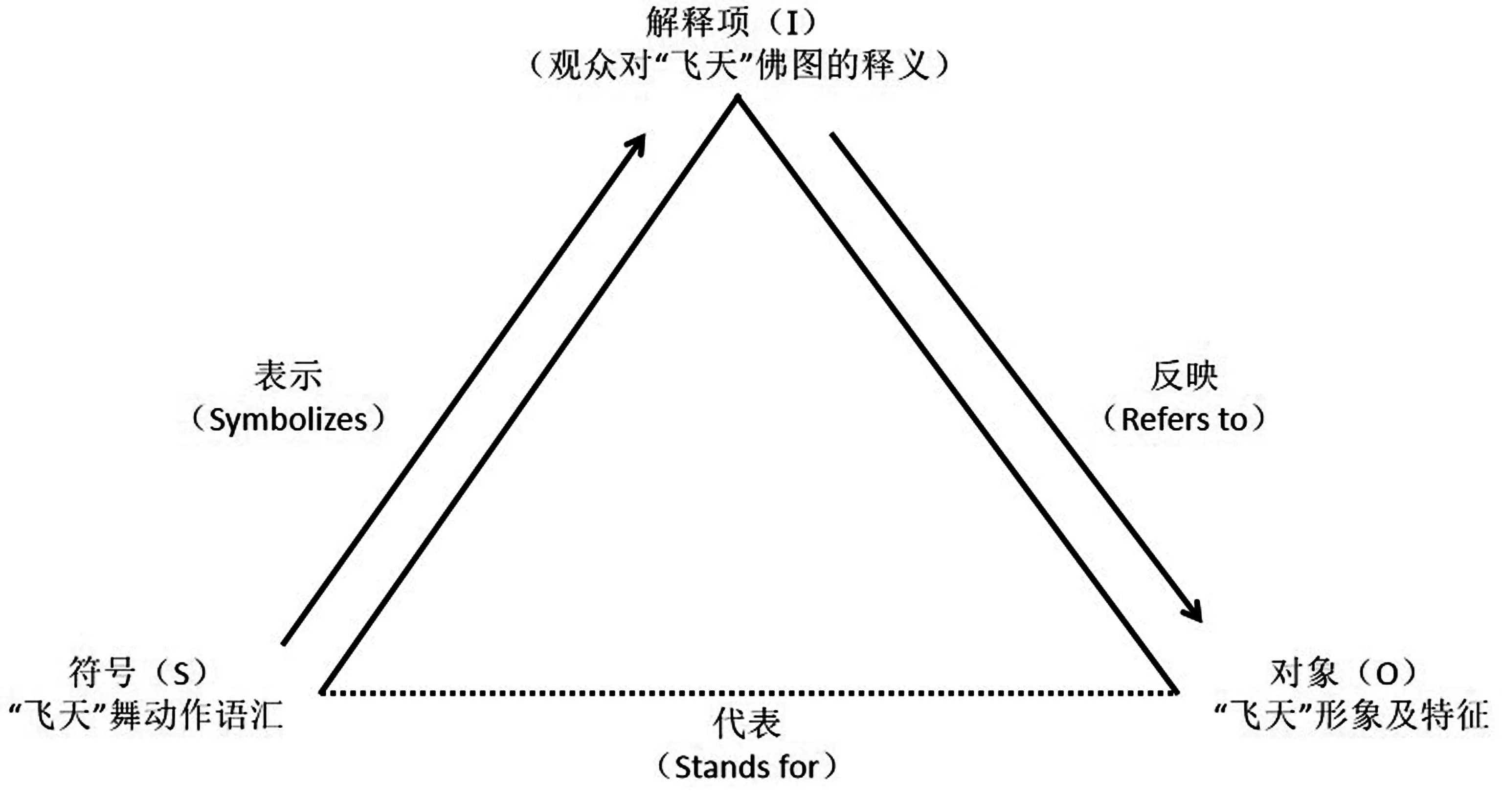

皮尔士符号“大三元观”(Triad)是其符号理论的核心,每一个符号的表意一定处于“符号—对象—解释项”三位一体的符指关系(Semiosis)中[9]。皮尔士1906年在给韦尔比夫人的信中再次界定了符号的定义,“我把‘符号’这个词用在最广泛的意义上,指的是任何形式(或特征)的交流或扩展的媒介。作为媒介的符号连接其对象和解释项,对象决定符号,符号又决定解释项。”[8]2:477解释项即效应、意义,是皮尔士符号“大三元观”的核心。符号与解释项是直接关系,因为解释项是抽象的,它必须通过符号来表意,如敦煌舞动作语汇即是符号,在经过观众思维加工后,舞蹈动作语汇产生了释义,就是解释项。解释项和对象也是直接关系,因为解释项反映客观对象,同时又被符号所决定,它是作为解释者的人根据客观事物的特性,结合自己的思维认知概括而成,是一种意义的生成。敦煌舞中,“飞天”的形象虽然是不存在现实世界的实体,“极乐世界”也是“不可能世界”,但它们是人们心中希望的存在,因此“飞天”“极乐佛国”的形象和特征就是符号(敦煌舞动作语汇、舞台场面)所指涉的具体对象,观众脑中对“飞天”“佛国”舞蹈动作语汇和舞台场面的感知和理解就是解释项。然而,符号和对象却没有直接、必然的联系,虽然对象决定符号,但是这种关系却由解释项来完成。换句话说,可以用不同的符号指涉同一对象(如“RMB”和“CNY”指人民币元),也可以用同一符号代表不同的所指对象(如苹果指水果,或苹果指手机)。图1可明确体现敦煌舞中皮尔士符号学的“大三元观”。

图1 敦煌舞蹈动作语汇符号“大三元观”对比

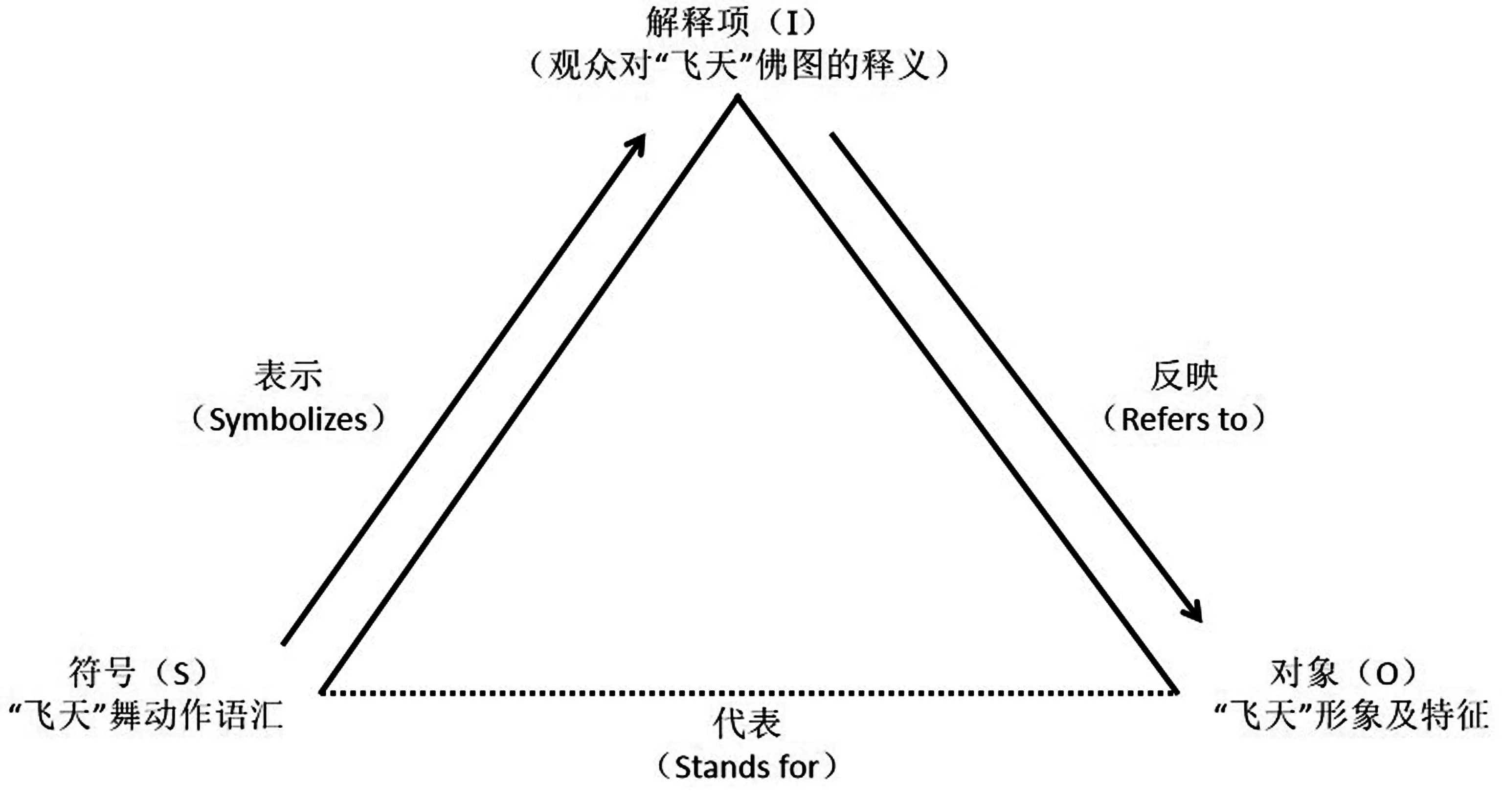

符号又分为有形符号和无形符号[10],解释者对某一符号思维上的认知即为无形符号,思维认知所表现的情绪或某种反射行为(如观众鼓掌)则是有形符号的体现,只是这里的符号已变成解释项符号,在新一轮的符指过程中成为新的符号。在舞蹈表演过程中,舞姿动态动作范式语汇的不断变化会促发观众(解释者)的思维、情绪及条件反射的波动。舞蹈中,符号由舞者(作为符号的人)自身和舞蹈动作(舞者表情、眼神、呼吸、肢体动作、手势等)、舞蹈结构(编舞队形、调度的变化)、服饰、音乐、舞台道具等媒介构成;对象即舞蹈中符号所指涉的人物形象(如“伎乐菩萨”、“飞天”)和事物(如“莲花底座”),还包括某些抽象的事物(如敦煌舞蹈中塑造的某些现实中不存在的对象,如“飞天”“佛国的极乐世界景象”);解释项表示解释者(观众或者舞者)对符号所指涉的对象产生的感悟、感知、理解、和认知,生成某种解释,也即意义。以高金荣教授原创三人舞《六臂飞天》为例,壁画中“六臂飞天”肩生六臂,持4种乐器,分别是琵琶、横笛、铃和锣镲。该舞主要由舞蹈编舞调度、腿部姿势、呼吸、眼神等组合而成,均为敦煌舞蹈动作语汇符号。编舞调度在该舞编排中使用3名舞蹈演员,竖排对齐排列,以隐藏住后面2个人,表现六臂飞天伎乐的形象原型(所指对象),第一位舞者横抱琵琶,第二位舞者右手拿横笛,左手拿铃,第三位舞者双手头顶上托锣镲,在整个的表演中舞蹈演员们时而出来分别展示,时而汇合成原型,生动活泼。腿部姿势按照六臂飞天伎乐壁画的原型是飞天左腿屈膝,右腿旁抬起向后延伸,但是舞蹈不可能脱离地心引力,双腿腾空,在《六臂飞天》中高教授编排时把动作创新成左腿直立,右腿向旁屈膝勾脚抬起(符号),这样处理便有了原型的姿态(对象)[11]28。此外,表演者顿挫式的呼吸(符号)表达了内心的情绪(对象),也体现了“飞天”的神态(对象),观众心里因此塑造了佛国世界庄严、肃穆的天人形象(解释项)。《六臂飞天》中表演者(发送者)眼神分为开始时的平视、下视到中段时的斜上视和结尾时的斜下视(符号)分别体现了六臂飞天眼神柔和、俯瞰众生的温婉神态到中段时活跃、活泼的神态再到结尾时欢快、喜悦的神态(对象),观众(接受者)眼里心间因此而感知佛性祥和的画面,体悟非凡超俗的安宁感(解释项)。总之,这一系列的舞蹈动作语汇符号不仅“复活”了“飞天”的舞台形象,还让观众感受到“行未动,神先领,行己至,神不止”的“飞天”舞魅力,使壁画中静止的“飞天”产生了“血、肉、骨、神”,让原本没有生命的壁画传递出了生命意境(解释项)[11]28。据此,舞蹈的表演过程实际上是一连串符号组合生成意义,产生效应,传递情感的符指过程。笔者尝试用图 2 表示敦煌舞中所透视的皮尔士符号学“大三元观”,以《六臂飞天》为例。

图2 《六臂飞天》的三元关系

由图2可以看出,解释项是理解敦煌舞蹈动作语汇符号的核心。解释项的存在使舞蹈动作语汇符号的表意过程三元互动。并且,在整个表演过程中,实际上发生了2次解释项意义和效应的生成,分别源自表演者对舞蹈本身的认知和理解生成的约定俗成的舞蹈动作范式以及观众对舞蹈动作范式的解释。因此,解释项在舞蹈表演符号指称过程中,是可以无限衍义的,如同皮尔士所说:“一个符号……有其指定的接受者,该符号在该接受者的思维中创造了一个与其对等的符号,这个对等的符号或许生成一个更为高级的符号。我把由第一个符号生成出来的与之对等或更为高级的符号称之为‘解释项’”[7]2:228。皮尔士将对象划分成两类,直接对象(Immediate object)和动态解释项(Dynamic object),直接对象是由符号表示的对象,而动态对象是生成符号的对象。解释项分为直接解释项(Immediate interpretant)、动态解释项(Dynamic interpretant)和终端解释项(Final interpretant)。直接解释项,即对符号的正确理解中表现出来的解释项,即所谓的符号意义;动态解释项,即符号引起的实际反应和效应;终端解释项,即符号在每一个意识中表现出来的全部效应和意义。敦煌舞蹈动作语汇符号解释项是多样化的,呈动态变化趋势并且无穷无尽,解释项(即意义)在不同的接受者思维中的认识和解释越多,呈现多模态趋势,舞蹈动作语汇符号在被不同思维解释的过程中就越具有意味性,解释者(观众)停留在解释项的时间越长,感悟就越深刻。这就是皮尔士所提的解释项在符指过程中的无限衍义。根据皮尔士的解释项理论,舞蹈动作语汇符号解释项在表义的符指过程中也具有“无限衍义”的本质。

三、敦煌舞与皮尔士符号学符指过程之无限衍义

符指过程在舞蹈中的体现就是舞蹈符号的表意过程,即舞蹈动作语汇符号生成意义的过程。符指过程中,解释项是符号的延伸,形成新的符号。符号“大三元说”的概念也说明了表意过程的另一特点,即符号并非独立存在,必须与另一枚符号相联才具有表意功能,符号的可阐释性由另一枚预先存在的符号决定。这就是皮尔士符号的无限衍义(Semiosis ad infinitum)[12]。敦煌舞蹈动作语汇符号解释项是相互映射、相互作用、相互生成并层层递进衍义的,表情符号的解释项可能成为肢体符号解释项的符号,在舞蹈动作语汇中不断衍义,以至无穷。舞蹈的这一“意指过程”通过表演者的肢体动作、表情、姿势赋予其指示对象以某种特定的意义。当观众理解这一舞蹈动作语汇符号意义(解释项)后,这一解释项就会成为理解同类或者非同类舞种的新符号,以此进入无限衍义的新一轮符指过程。作为观众,欣赏舞蹈演出,首先是视觉感知舞姿,其次逐渐理解舞蹈动作所代表对象的意义(即,直接解释项),再升华到思维、内心的感悟,舞蹈文化属性的概括和回归(即,终端解释项)。此外,每一个接受者(表演者和观众)由于性格差异、文化教育背景、审美旨趣、语境的不同,对同一舞蹈动作语汇符号认知和理解就会不同,即产生的解释项,生成的意义不一致,便会引起不同的情感效应(即,动态解释项)。因此,一千个表演者演绎一千个不同的“飞天”,一千个观众对同一场“飞天舞”又有一千种体悟。就舞蹈动作语汇表演和欣赏这种符号行为而言,其无论是作为符号载体还是符号本身,解释项都会千差万别。因此,观众和表演者这两个符号主体之间交流是否成功,取决于解释项。

皮尔士1906年在给韦尔比夫人的信中,将解释项进一步分为意图解释项(Intentional interpretant)、效应解释项(Effectual interpretant)、交际解释项(Communicational interpretant)或共同解释项(Cominterpretant)三类。意图解释项由符号发送者的思维决定,效应解释项由符号接受者的思维决定,为了实现符号的顺利交际,交际解释项或共同解释项由符号发送者和接受者思想的融合决定,这种思想成为共同项(Commens),交流双方在交际的一开始就共同理解[8]2:478。这三类解释项是解释舞蹈表意符指过程无限衍义的核心。下面以敦煌舞《莲花童子》为例加以分析,以解释表演者与观众这两枚主体实施符号交际行为时成败之原因及其符号解释项的无限衍义。

依照皮尔士的观点“从每一个思想都是一枚符号的命题来看,每一个思想都必须指向并决定其对象,这是一枚符号的本质……一切思想都在符号中。”[7]5:253我们一切的感知和认识都传承于前人的成果,各类符号体系是我们思维认识的载体,从某种程度决定了我们思维的呈现。因此,思维中的解释项在某种程度上决定符号主体的思维。作为《莲花童子》的表演者(发送者)和观众(接受者)都是符号主体,他们思维中都存在对该舞蹈的解释项。首先,意图解释项是发送者思维中的符号,带有明显的主观色彩。表演者对该舞蹈的认识和理解是一群童子在莲花池中嬉戏的情趣,并且展现出“出淤泥而不染”的莲花童子的圣洁和天真无邪的纯净心态(意图解释项),因此采用轻巧灵活、跳跃性强的舞步和姿势(符号)来凸显自己的意图,并强加给符号的接受者(观众);效应解释项是发送者传输过来的符号在接受者心中的解读,接受者心中有可能产生有违发送者意图的解释项,即接受者(如外国观众)由于不同的文化背景,可能无法理解为何一群孩子在莲花池中嬉戏就是圣洁的象征。其次,共同解释项是发送者和接受者在交际前就已存在的思维共同项(Commens),该思维不是双方达成的一致看法,也并非指交际结果,而是指存在于他们思维中影响其交际成败的共同经历(Common experience)、知识的沉淀和积累。如在《莲花童子》一舞中,莲花作为符号道具辅助媒介的运用,代表了莲花池(对象),所以该舞中,无论是舞蹈的编排(一组表演者组合成莲花的花型,莲花花蕊由穿着莲花服饰的舞者饰演)、还是舞者身上的服饰都有莲花的元素(符号)。如表演者和观众在舞蹈表演(交际)前就明白莲花的象征寓意(共同解释项),即莲花出淤泥而不染,象征着虚心正直,不与邪恶同流合污的高尚品德。那么来自表演者的意图解释项和源自观众的效应解释项顺利融合,观众理解《莲花童子》一舞中表现的意义,即实现符号顺利传输的效应,交际成功。反之,共同解释项缺席,导致表演者和观众的思维不在同一层面,意图解释项就只能停留在发送者的思维中,无法与效应解释项思维融合,符号传输失败,交际失败,观众的思维中就产生不同的解释项,无限衍义,形成解释项 1、 解释项 2,……,解释项 N。然而,接收者(观众)在感知、理解和认知的思维活动中,产生的解释项衍义又会回归舞蹈动作语汇符号的本源,即文化属性的回归[9]。《莲花童子》中的莲花在佛经中称为“法花”,寓意佛国的“圣法”“天方净土”,净化人们的心灵。因此,该舞的目的是为呈现舞动的“童子”在佛教净土中安宁、快乐生活的画面。该解释项的衍义实际上是佛教文化的回归。

敦煌舞所有的舞蹈动作语汇都有指示对象吗?答案是否定的,可我们依然能感知舞蹈的意味。在皮尔士符号学中,这种现象称为舞蹈语言符号“跳过对象直趋解释项”[13]。如聋哑女邰丽华及其他20位聋哑女表演的《千手观音》在欧美观众看来,虽然不了解它表现的对象(或是因为文化差异、审美习惯的不同),但是源自她们“至善”、“至美、“至纯”的生命和灵魂的表演震撼着在场的观众。舞蹈动作语汇语汇符号跳过直接对象(Immediate object)而直接指向解释项实际上是由抽象对象,即动态对象(Dynamic object)替代了直接对象指向解释项,生成由“前经验”(源自动态对象)制约符号的效应,《千手观音》中舞者发自灵魂的表演就是一种无法言喻的舞蹈表意过程中的动态对象,它是一种开放性的,可以在接收者(观众)思维中自由生成意义(解释项)的符号,这是符号学角度理解舞蹈动作语汇符号解释衍义的另外一种思维方式。

四、敦煌舞蹈动作语汇符号与皮尔士符号学所指对象关系分析

每个舞蹈动作语汇符号始终处于符号、对象、解释项三位一体的关系中。依据符号与所指对象的关系,皮尔士将符号分为像似符(Icon)、指示符(Index)和象征符(Symbol)。像似符是与真实或虚构的对象(如图片、图案、图表)具有相似性的符号,但绝非局限于视觉感官;指示符是一种与其对象相关的符号,不是作为复制品,而是以某种真实的方式作为标志或标记,如路标、风标、箭头或疾病症状。指示符区别于其他符号的特征有三:第一,它们与对象没有显著的相似之处;第二,它们指的是个人、单一单元、单一单元集或单一连续统;第三,它们通过隐蔽的强制力将注意力引向其对象[14]。象征符是一种自然的或人们约定俗成的习惯,可被阐释为符号的意义,由其对象决定,但又完全独立于其对象的相似性,如旗帜。它具有皮尔士所说的符效意义,即它带有使用者的意图和目的。

依据以上符号“三元说”及其三类符号分类,皮尔士符号学以逻辑为基础,符号“三元”关系呈现的是其范畴论的第一范畴(Firstness),第二范畴(Secondness),第三范畴(Thirdness)。第一范畴是独立存在(Being)的本身,不指示任何对象,是一种品性、自发性[7]1:356;第二范畴是依据蛮力建立起来的一种事物与另一事物的关联[7]5:469;第三范畴作为调停手段联结第一和第二范畴,若没有第三范畴的调停介入,第一和第二范畴的联系就不存在意义。据此,范畴的三元关系为第三范畴包含第一范畴和第二范畴,第二范畴包含第一范畴。因此,像似符拟定为一级符号,指示符为二级符号,象征符为三级符号[15]。但这三者之间并无绝对的排斥,像似符可能发展成为指示符,指示符生成象征符,又或是像似符越过指示符,直接发展为象征符。正如皮尔士认为“很难找到一个绝对纯粹的指示符,或者完全没有指示性的符号。从心理学上讲,指示符的作用取决于邻接关系,而不是(其与对象之间)像似的联想和思维的操作。”[7]2:306敦煌舞的舞姿、动律及手势不仅是皮尔士这三类符号的生动体现,同时也显示了这三类符号之间的动态联系。

敦煌舞的基本舞姿和动律特点以“S”形曲线为主。头、肩、胯的“三道弯”形成“S”型,支撑点在胯上,其基本动律是“胯部的扭动”加之以头、颈、腰、膝、脚及肩、肘、手的配合,而形成的和谐性动作[16]。几乎每一部敦煌舞经典作品如“反弹琵琶”“双飞天”等都以标志性“S”型舞姿和动律示人。无论是“飞天”的舞姿还是“长稠”的舞动都呈现“S”型。“S”型的舞姿和动律就是以人的身体为媒介表现出来的像似符,源自人们对远古图腾“龙”的形态和演化之崇拜,“龙”被视为能自由翱翔于天空、行云布雨,消灾祈福的圣物,飞翔时身体呈现“S”曲线型或多曲线型,“龙”在古代又被叫做青蛇,蛇在行走时也呈现“S”曲线型[11]32。因此,“飞天”舞姿“S”型是“龙”“蛇”飞翔、行走时姿势的一级像似符。“飞天”“S”型舞姿不仅只停留在一级范畴像似符上,它还具有二级范畴指示符号的功能,指示信息。“S”型舞姿或众多“S”型舞姿组合而成的多曲线舞姿成为指示“飞天舞”这一符号,因为“S”型的舞蹈姿势特点已成为敦煌舞的代名词,在这里像似符脱落,指示性形成,一级符号上升为二级符号。随着历史的衍变,“飞天”发展成一种约定俗成的概念和精神,象征中华民族“圆流周转”的运动时空观,体现了流动于人体的阴阳及肌肉松弛与紧张之间的“虚幻的力”[17],此时,作为“飞天”的指示符发展成了三级范畴象征符。

其实,无论是舞绸的8字花、圆筒花、缠身花还是手拿琵琶的舞者的动作和身体都在画圆。舞者所画出的“圆”,终点最终一定会回到起点;如《敦煌乐舞》中长绸舞者两臂一高一低,将长绸搭在双臂上,垂于两侧,对称地依次沿着跪在地上的琵琶舞者的身侧经过,从舞台最前侧绕至舞台最后,一个挨一个用圆场步走“S”型曲线[18],这个“S”型曲线就是像似符的体现,因其形似水波纹、佛堂袅袅的香烟或黑白相依、阴阳环抱的太极图 (指示符)。圆形太极图阴阳消长及转化的意识形图样实际上是“S”型人体内部及“S”型曲线的“反”与“复”的指示,象征着中国古代传统舞蹈的“以退为进”“以起点为终点”(时间) 和“以无为有”“以弧线构球体”(空间)的观念[19],即指示符发展成了象征符。敦煌舞规约性的“S”型舞蹈动作语汇在不断组合、提炼、实践的过程中发展成为一套有象征意义的敦煌舞蹈动作语汇组合范式(象征符),其表意过程经过了从存在性的像似符,到关联性的指示符,最终至规约性象征符的动力定型过程。

手是舞者之眼,亦是姿体之魂。敦煌舞中的手势堪称皮尔士“像似符、指示符、象征符”的经典诠释。敦煌舞中舞者的手势千姿百态,如玉、如灵,妙物天成,是敦煌舞的“眼睛”,是美的灵魂。佛手婆心,敦煌舞佛手手势成为传递美、善、智慧的符号。如,兰花手势就是一级像似符的表现,指示作为二级指示符的兰花,兰花在敦煌舞中也具有三级象征符的规约意义。古人常以花为友,谓之:梅为清友,菊为静友,兰为禅友。佛门将寺庙称为兰若,佛家将兰花称为禅花。兰花为佛教的六供奉之一,代表着佛教因果论之因,在大乘佛教中的花代表六度,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,而兰花则代表“持戒”“禅定”“慧心”。普陀山戒忍方丈曾概括兰花的佛性:“兰是禅花,非有禅缘,不结兰缘。兰是灵物,能卜吉凶。室浊则兰萎,屋凶则兰枯。兰有佛性,不论贵贱,平和同仁”。故曰:敦煌舞之《飞天》的天宫伎乐兰花指也是象征符,寓意礼佛、赞佛、娱佛。举凡谈及兰花,人们皆约定俗成地在思维中形成“见兰悟禅”的概念,兰花手势已发展成具有效应和意义的三级象征符。敦煌舞手势众多,每一手势几乎都有其指示对象,如“佛手对腕”“双手合掌”“捧托手势”“荷花手势”(像似符)等,代表着慈悲与智慧的佛理(象征符)。

五、结语

敦煌舞的表意就是规约化的舞蹈动作语汇符号传递意义,抒发情感的过程。敦煌舞的符号元素被舞者和观众的交际阐释赋予了生命。敦煌舞蹈动作语汇符号将皮尔士符号学“大三元观”“符指过程无限衍义”“符号与对象联系下小三元关系”都表现得淋漓尽致,这是西方符号学与中国传统古典文化互通有无、中西合璧的经典案例和模式。皮尔士符号学的特点就是表达意义,产生效应。而舞蹈的表意过程就是舞蹈动作语汇符号的活动过程,符号活动过程又需要有人作为符号主体的介入,产生认知,即认知过程。作为介质的人(表演者和观众)在舞蹈符号感知、理解、发送、再感知、解释和接受的过程中起到至关重要的作用。交际成功与否取决于解释项在人的思维中意义的生成。在皮尔士符号学中,“符号活动是认知的过程”,符号的“解释项”是认知过程的思维产物。同理,敦煌舞无论是其文化蕴含,还是舞蹈语言符号的解释项表意同样需要作为符号本身及符号主体的“人”的介入来解释和认知。由于符号主体间性,同一个人或者不同的人在不同或者相同的时间、空间、地域对同一枚符号的解释存在差异,解释项衍义就无限延伸了。作为符号接收者的观众,根据舞蹈动作语汇符号与其指示对象的关系,“从舞蹈中认知符号生成机制,从符号中感知古典文化”,逐渐从情感、认同逻辑、认知和体悟等解释衍义上得到心灵上的满足与感动[9]。