运动针刺法治疗上斜肌不全麻痹1 例

杜福生,平洁洁,杨桦

1 临床资料

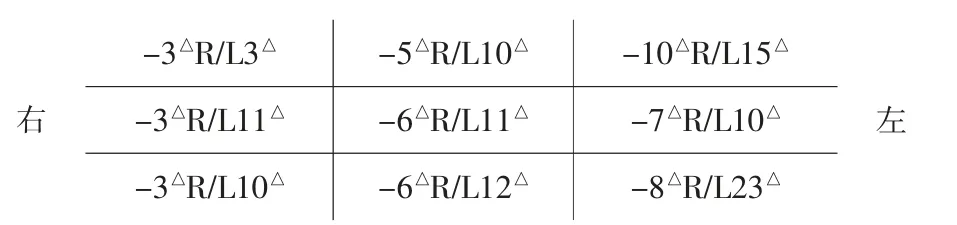

张某,女,39 岁,2018 年3 月5 日初诊。因“双眼视物重影4 个月”就诊。4 个月前,患者不慎头部着地后出现双眼视物重影,曾先后至当地多家医院行针灸治疗,症状未改善,遂来诊。刻下症:双眼视一为二,单眼视物重影消失,伴头晕、头痛,二便调,纳眠可;舌红,苔黄,脉沉弦。专科检查:双眼视力1.0。双眼眼球运动各方位均到位,角膜透明,瞳孔圆,对光反射存在,晶状体透明,眼底(-)。眼位检查:双眼角膜映光点位于瞳孔中心,垂直复像,左下方影像分离最大,周边物象为右眼(像)。同视机:第一眼位右高左11△,外斜6△,9 个方位中,左下方垂直复视影像分离最大,右高左23△(图1)。既往体健,无眼眶及颅内占位性病变。西医诊断:右眼上斜肌不全麻痹;中医诊断:右眼风牵偏视(气滞血瘀证)。治则:疏调经筋,活血化瘀。针刺主穴:上斜肌穴(右)、上斜肌穴上0.5 寸(右)、承泣(左)、四白(左)、风池(右),配穴:合谷(右)、太冲(右)、足三里(右)。

图1 张某治疗前同视机检查结果。“-”代表眼球外斜;△代表棱镜度;R/L 代表双眼重影,右高左

针具规格:风池、合谷、太冲、足三里均取0.30 mm×40 mm,其他腧穴均取0.30 mm×25 mm。针刺手法:(1)合谷,指切进针法,提插捻转泻法,得气后边提插边捻转,使针尖方向朝患眼方向,频率每分钟60~80 次,提插、捻转(幅度360°),持续1 min;(2)太冲,指切进针法,捻转泻法,使针尖方向朝患眼方向,频率每分钟60~80 次,提插、捻转(幅度360°),针感强,持续1 min;(3)足三里,提插捻转补法,得气后边提插边捻转,使针尖方向朝患眼方向,频率每分钟60~80 次,提插、捻转(幅度180°),持续1 min;(4)上斜肌穴,推眼球朝下,沿眶上缘徐徐进针,不捻转,进针约0.5~1 寸,局部有酸胀感,嘱眼球轻轻向下缓缓运动,使针感传向眼底;(5)承泣,推眼球朝上,沿眶下缘徐徐进针,直刺0.5~1 寸,得气后采用运动针刺法即边捻转针柄边嘱患者尽量向右上、左下活动眼球,两个方位间隔3 s,频率每分钟15~20次,捻转幅度为180°,持续1 min,针身沿着眶下缘贴近骨面可防止血肿;(6)四白,直刺0.3~0.5 寸,得气后采用运动针刺法即边捻转针柄边嘱患者尽量向右上、左下活动眼球,两个方位间隔3 s,频率每分钟15~20 次,捻转幅度为180°,持续1 min;(7)上斜肌穴上0.5 寸,为防止上斜肌穴运动针法造成血肿,在其直上0.5 寸取穴,直刺0.3~0.5 寸,得气后采用运动针刺法即边捻转针柄边嘱患者尽量向右上、左下活动眼球,两个方位间隔3 s,频率每分钟15~20次,捻转幅度为180°,持续1 min。(8)风池,刺入后得气,且针尖须对准同侧瞳孔,进针深度要达到1~1.2 寸,小幅度捻转法,针感可循足少阳经分布路线渐渐上行,过颈部侧面,渐达阳白穴或眼区,边行针边嘱患者双眼球同时向患眼颞侧活动,若针感未达眼底,不可强求。电针穴位:四白、上斜肌穴上0.5寸,采用疏密波,低频脉冲电流,即频率每分钟60次。每天针刺1 次,每次留针30 min,共治疗10 d。

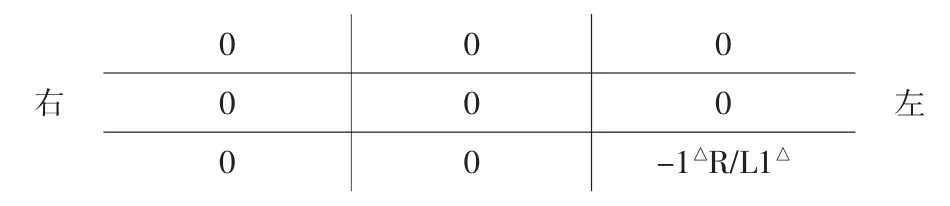

首次治疗后,患者觉头晕减轻,重影无明显改善;治疗4 次后患者觉视物清晰,头晕、头疼明显缓解;治疗7 次后患者双眼视物重影消失,但视物稍模糊;治疗10 次后患者双眼视物清晰,重影消失,头晕、头疼症状完全消失,复查同视机:九个方位眼位正,垂直复视影像九个方位已经消失(左下方眼球外斜1△,垂直方位右高左1△,在正常范围内,数值可忽略不计)(图2)。随访至今,病情无反复。

图2 张某治疗后同视机检查结果。“-”代表眼球外斜;△代表棱镜度;R/L 代表双眼重影,右高左

2 讨论

滑车神经属于第四对脑神经,支配上斜肌,单纯损害表现为眼球位置稍偏上,向外下方活动受限,下视时出现复视[1]。西医早期治疗多以营养神经、扩张血管药物、A 型肉毒杆菌毒素、高压氧[2]或采用配戴三棱镜为主,晚期主要采取手术治疗,但二者对于功能恢复的疗效都不理想[3]。

本病属中医学“目偏视”“风牵偏视”“视一为二”“视歧”范畴[4],其病因病机分为虚实两端,实证多与风、痰、气滞、血瘀有关,虚证多与气血不足、肝肾不足有关[5]。《黄帝内经》最早对其进行了描述,《全注全译黄帝内经·灵枢·大惑论》[6]曰:“邪中于项,乘虚入脑,引目系急,以致目眩睛斜,视歧而见一物为两物。”本病例辨证为气滞血瘀证,由于气行不畅,血脉瘀阻,滞塞不通,筋脉失于濡养,眼肌功能失调,导致目眩睛斜,视歧而见一物为两物。

针刺对本病疗效显著[7],采用局部、临近、远端三种取穴方法。麻痹肌肉局部腧穴运动针刺法可改善眼周微循环,以兴奋麻痹肌肉;临近取穴使针感直达眼底,甚至眼内有冲击感,以达到活血祛风、通调经筋的目的;远端取穴合谷、太冲,开四关,疏肝散邪,配足三里,使针尖朝眼球方向,达到调理脏腑,补益全身气血的目的。针尖朝向眼球方向,大拇指向外捻,以达到气至病所的目的,正如《针灸大成·经络迎随设为问答》[8]曰:“转针向上气自上,转针向下气自下,转针向左气自左,转针向右气自右,徐推其针气自往,微引其针气自来。”《针灸大成·卷四·三衢杨氏补泻》[8]曰:“九指捻者:凡下针之际,治上,大指向外捻,治下,大指向内捻。外捻者,令气向上而治病;内捻者,令气至下而治病。如出至人部,内捻者为之补,转针头向病所,令取真气以至病所。如出至人部,外捻者为之泻,转针头向病所,令侠邪气退至针下出也。”

电针上斜肌穴上0.5 寸、承泣,可增强针刺疗效。研究[9]表明,电针刺激可以促进神经肌肉的收缩,进而促进神经递质的释放,改善神经冲动的传导,促进眼周血液循环,促使眼部麻痹肌肉功能的恢复。胡元龙等[10]面部穴位采取低频脉冲电流(频率每分钟60 次),四肢部位穴位采用较高频的脉冲电流治疗眼肌麻痹,以针刺部位出现酸、麻、胀感为宜,疗效满意。本研究波形采用疏波、密波自动交替出现的疏密波[11],这种波形以兴奋效应为主,可促进血液循环,增强代谢,改善组织营养,消除炎性水肿。

运动针刺法[12],是指针刺得气后,医者实施手法的同时,指导患者活动患处或相关部位,调动患者自身潜能的一种针刺治疗方法,又称互动式针刺法。笔者根据眼球本身具有的运动功能选择此针法。本疗法的关键在于良好的医患配合和合理的手法时间,仔细体会针下的感觉,使气至病所,注意眶内穴位针刺时力量、幅度不可太大,以免引起血肿,得气后针尖始终靠近骨面,可降低甚至避免血肿的发生率,出针后无菌干棉球压迫止血10 min 至关重要。此外,笔者在针刺过程中根据上斜肌解剖位置,将面部眶上缘内方,眶上缘内1/3 与外2/3 交界处暂且命名为上斜肌穴(查阅文献并未有相关记载),因其解剖位置位于上斜肌与眶上壁之间,可作为治疗上斜肌的经验用穴。同时本病治疗借鉴了西医解剖知识,即眼配偶肌原理,本案例中上斜肌穴(右)、承泣(左)属于此方法。

运动针刺法能有效的缩短治疗时间,提高治愈率,希望通过本案例将该疗法推广到临床实践中,为治疗眼上斜肌麻痹提供新的思路和方法。