从“场所精神”出发

路春艳 邓天一

“场所是具有清晰特性的空间。”[1]从普遍意义上来说,住宅是供人居住的场所。“‘场所精神’(genius loci)则源自古罗马人的信仰,他们相信每一种独立的‘本体’都有自己的灵魂(genius)。”[2]诺伯舒玆(Christian Norberg-Schulz)由此出发,结合胡塞尔的现象学和海德格尔的存在主义走向建筑现象学,着重探究建筑物精神上的含义。“当人定居下来,一方面他置身于空间中,另一方面他也暴露于某种环境特性中,这两种相关的精神被分别称为‘方向感’(orientation)和‘认同感’(identification)……他必须晓得身置何处,而且他同时得在环境中认同自己。”[3]一般来说,场所精神(the spirit of place)是具有“积极色彩”的概念,它要求场所既应是我们的“身之所在”,也应是我们的“心之所向”。一方面,场所精神是建筑师创作设计的方法论,另一方面,它也是我们审视场所的认识论。场所精神虽然会因具体条件的变化产生差别,但在社会文化领域,特定场所多具有普世的场所精神,如教堂的神圣之感,墓园的缅怀意义,住宅则与定居有着密不可分的联系。

“‘定居’即归属于一个具体的场所。”[4]“海德格尔利用语言的关联性来表示,定居的意义是和平地生存在一个有保护性的场所。”[5]加斯东·巴什拉在《空间的诗学》中论述了家宅对身体和心灵的双重庇护,中村好文在《住宅读本》中就“住宅和好住宅”等相关问题展开探索,他们都遵循着住宅基本的场所精神,探讨人如何在住宅中“诗意地栖居”。《无依之地》(美国,2020)和《米纳里》(美国,2020)两部电影则在移动的房车和伫立在田间的简易房屋中牵涉出不同于以往的有关“住宅”与“定居”的思考。因此,从场所精神出发审视电影中住宅的文化意义,它们不仅事关“定居”,还彰显了从“住宅”到“家”的丰富情感指向,成为社会问题的表征,甚至作为空间寓言呈现出深刻的反思性。

一、从“住宅”到“家”:情感指向的多元

住宅作为“家”的实体空间,不仅安放人们的身体,也安放人们的心灵。在“方向感”上,住宅给人带来“被包被”的安全感;在“认同感”上,住宅是盛放着回忆、情感与梦想的“容器”。住宅理想的场所精神应是:人知晓自己身在家中,并油然而生对家和自我的认同。诸多电影中的住宅不仅呈现出“家”作为港湾和庇护所的意义,还呈现出“住宅”与“家”之间丰富的情感指向。

电影中的住宅,联结着人物内心的隐秘情感。“没有家宅,人就成了流离失所的存在。家宅在自然的风暴和人生的风暴中保卫着人。它既是身体又是灵魂。它是人类最早的世界。”[6]《痛苦与荣耀》(西班牙,2019)中萨尔瓦多现居的豪华住宅充斥着鲜艳的红色,红色象征着激情与荣耀、也隐含着痛苦与不安,这正是历尽千帆的萨尔瓦多现阶段的人生写照,但他却常常在梦境和幻觉中重回童年的简陋居所——白色地洞。地洞虽不是能遮风挡雨的完美住宅,却让日子拮据的一家三口“有家可依”;同时那里也包含着他对母亲的记忆和懵懂的情愫,是他艺术灵感的原初起点和心灵的疗伤地。人物的情感、思绪在现实与回忆中对比鲜明的住宅中渐次显现。住宅在揭示人物内心情感的同时也发起了对人生不同选择的探讨。《房子的故事》(韩国,2019)中主角姜恩书不断地搬家,却总是难以找到令她满意的房子,搬进搬出的独居公寓只是身体的暂留地,不存在与“家”的联结。影片中两次通过人物看向住宅内部的主观镜头表现人物的心境:一次是女主人公回到之前租住的公寓取快递,透过门观察这个自己曾租住过的地方;一次是父亲去开锁,透过门观察这间自己年轻时梦想的公寓。他们透过虚掩的门并非在观察他人的生活,而是在构想自己生活的另一种可能:女主人公继续租住在这间公寓生活会有什么不同?父亲当年如果买下这间公寓是不是就能避免妻子的离去?虚掩的门打开的空间,是小径分叉的路口延伸出的人生的另一种可能。影片不仅通过“房子”与“锁”完成了父女情感的书写,不同的“门”和“锁”也指向了不同的人生选择和境遇。

不同的住宅有不同的性格,《房子的故事》中主人公儿时的住宅弥漫着水蜜桃香气,母亲的新家充斥着柑橘的味道,暂居的酒店式公寓干净整洁,但标准化且不可随便移动的家具缺乏记忆与情感,催促着人赶紧逃离。三种不同性格的住宅分别联结着一家人的幸福过往、母亲的甜蜜未来和主人公的漂泊现在。除却住宅空间本身,“家中之物”也是塑造住宅性格并联结人物情感的关键因素。在诺伯舒玆关于存在空间的划分中,物体(thing)是存在空间的最低层次,也是紧挨着住宅的下一层次。“住宅的性格由物体,如壁炉、桌子及床所决定。”[7]“物体‘连接’了环境并使其性格清晰化。”[8]《只是世界尽头》(法国,2016)中的“家”对主人公来说是陌生之地。影片伊始便通过歌曲传达出主人公对家的印象与感受:“我的家无门、无顶、无窗,也没有血管和心脏,不仅不能遮风挡雨,还总是让我受伤。”离家12年,此次归家是前往他从未去过的“陌生”住宅,向家人宣告他将不久于人世的消息。陌生的新家,一切都显得尴尬疏离:已经长大的妹妹、初次见面的嫂子、许久未见的母亲和哥哥。每个人都在喋喋不休,他仿佛是家中的“局外人”,总找不到时机宣布自己罹患绝症的消息。影片常常用失焦的主观镜头和渐隐的声音效果表现主人公意识的游离,这不仅是疾病造成的身体反应,更是他与家疏离的情感反应。然而,储物间中旧物的熟悉触感和气味唤醒了他尘封已久的记忆,物体将家的回忆从老宅带入新家,人物也由此获得了与“家”的情感联结。

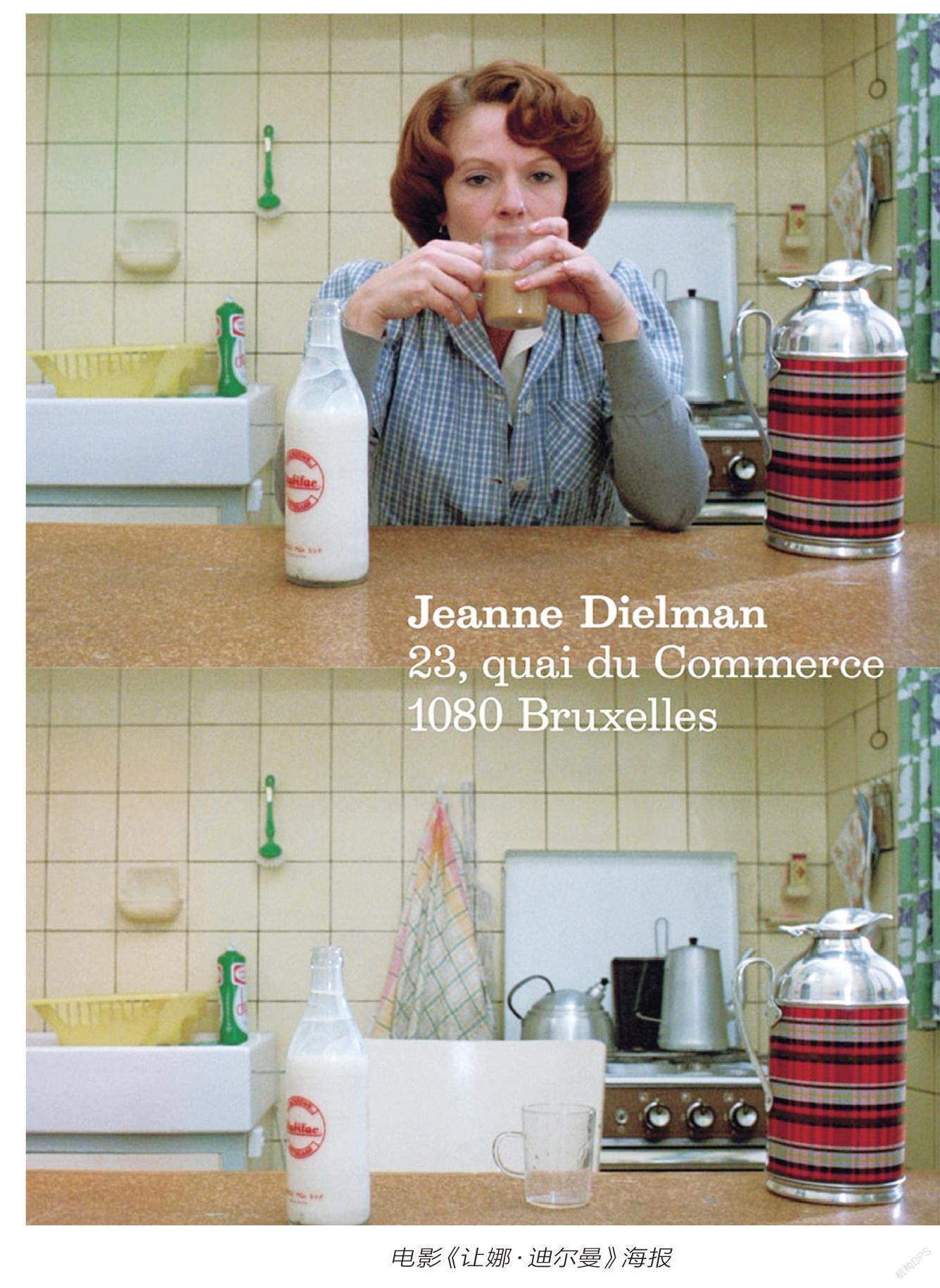

正如住宅不只是“人的居所”,物体决定住宅性格的过程也并不遵循着“单一航线”,住宅中物质的富足未必注定家庭的幸福,将住宅打理得井井有条也并非意味着对家的归属和对自我的认同。《第七大陆》(奥地利,1989)中的一家三口,从住宅内部精致美观的装饰物品、现代化的电器、考究的餐食,到依附于住宅的私人车库,无不体现了他们作为中产阶级生活的富足。日复一日的“无忧”生活单调重复,虽在物质上保卫了“家”的存在,但随之而来的是家人之间情感的变质,人物的表情与动作如机器般机械麻木,“家”成为了死气沉沉的物质集合,“住宅”到“家”的情感路径被物质阻隔。影片用将近三分之一的时间展示了一家三口自杀前疯狂的拆家行为,他们剪烂衣物、砸毁家具与装饰、用马桶冲走钱币,一切代表着富足的物体均被销毁,被束缚住的情感在绝望中走向自由。《让娜·迪尔曼》(比利时,1975)展示了一个女人三天的“住宅生活”。在此,“住宅生活”是比“家庭生活”更贴切的描述。诚然,让娜·迪尔曼是一位“家务能手”,大到家具的安置摆放,小到餐具的收纳、装饰的整理,住宅中的一切都在她的打理下井井有條,但人们难以在井然的秩序中感受到她对家的认同,她与住宅“亲密接触”,却无法逾越“住宅”与“家”之间的情感鸿沟。迪尔曼女士的住宅中,许多物体承担着双重功能:客厅的沙发在夜晚摇身一变成为儿子的床铺;客厅的桌子在完成晚餐的使命后变成书桌;卧室里的床是夜晚的安睡之地,也是白日里她作为风尘女子的工作场所。沙发与桌子的多功能性是她规整住宅能力的体现,而床在昼夜间的功能转换扰乱了住宅的性格,进而影响了她对“家”的感知。自我监控着情感,“性格复杂”的住宅无法完成“家”的情感转向。

“住宅”与“家”有着难以分割的情感联系,电影中的住宅却并未局限于“家”作为港湾和庇护所的意义。不论是住宅空间本身,还是决定住宅性格的“家中之物”,都呈现了从“住宅”到“家”丰富的情感指向。在此维度上,住宅联系着“定居”,却不止于“定居”。

二、危机的住宅与住宅的危机:社会问题的表征

“巴黎没有家宅。大城市的居民们住在层层叠叠的盒子里。”[9]“在遍布全世界的现代城市里,我们的方向感(知道我们在哪儿以及我们是谁),受到了相当的危害。”[10]现代都市住宅不仅隔绝了人与自然的联系,也阻隔了交流与情感。诸多电影由此出发,将住宅塑造成禁锢人的场所与危险之地。《危楼愚夫》(俄罗斯,2014)中贯穿楼体的巨大裂痕预示着公寓楼随时倒塌的风险;《目击者》(韩国,2018)中主人公因偶然目睹了小区楼下的凶杀案,新买的住宅变成了被凶手监控的危险之地;《门锁》(韩国,2018)中现代公寓便捷的电子门锁不再守卫着家的安全,反而成为主人公恐慌的首要来源;《孤楼求生》(印度,2016)中男子独自一人被困在无水无电的高层“烂尾楼”,公寓瞬间变身囚禁人的“空中孤岛”。电影中这些深陷危机的住宅,不仅无法让人在环境中产生自我认同,甚至令住宅作为“庇护所”的功能失效。陷入危机的住宅不仅对身处其中的人的体验与感受造成侵袭,更暴露出诸多潜藏的社会问题。

住宅的类型影响居住者对场所的认同,电影通过陷入危机的住宅映照出人的麻木并反映出深层次的社会问题。普鲁伊特-伊戈住宅(Pruitt-Igoe)是美国一个失败的公共住房项目,于20世纪70年代被拆除。奥斯卡·纽曼(Oscar Newman)通过对公寓内部空间与外部公共空间的对比得出结论:“居民维持并控制着那些明确界定为他们自己的地区。只有两个家庭共用的楼梯得到了很好的维护,而20个家庭共用的走廊,150个家庭共用的大厅、电梯和楼梯是一场灾难——它们没有引起任何认同感和控制感。”[11]《危楼愚夫》中年久失修的公寓楼情况更加糟糕,肮脏和破败充斥着走廊和公共厨房。这里的居民大多浑浑噩噩,争吵、酗酒、打牌是公寓中的主要活动,他们中的一些人甚至不关心明天与生死,遑论对公共空间的认同与控制,更不会在乎早已存在于楼体的裂痕。随时都有倒塌可能的公寓楼牵扯出小镇管理体制的腐败与管理层的渎职。大楼地基不稳,摇摇欲坠却无人问津;权力无人监管,腐败风气已滋长多年。影片结束时大楼没有倒塌,小镇腐败的管理体制也未被打破。小镇危楼中的居民浑浑噩噩,现代化城市住宅小区中的居民则在与自然和人的双重隔离中逐渐走向冷漠。“高层住宅周围的地面对每个人都是开放的,并不分配给特定的建筑。因此,居民对这片土地几乎没有什么联系,也没有什么责任。”[12]现代化的住宅小区疏离了人与人之间的关系,人们普遍秉持着“多一事不如少一事”的原则,逐渐变成冷漠的旁观者。《目击者》中发生在小区院中央的凶杀案,因受害者并非小区住户,居民们签署联名文件拒绝协助警方调查;当目击了凶案的四楼住户离奇“失踪”,住户丈夫张贴寻人启事的行为又遭到邻居们的一致谴责。小区的居民并不关心案件能否侦破,失踪的人能否找回,他们只担心邻居的住房售价太低会让小区的房价整体跌落。已搬离小区的主人公回到当时凶案的发生地,望着万家灯火大喊了几声“救命”,可小区却如无人之地一般死寂。城市层层叠叠的盒子里包裹着一个个利己主义者。

“家中之物”能够塑造住宅性格并联结人物情感,也能成为危机的来源和社会问题的微观显现。“家不落锁”是“民风淳朴”的过去真实存在的现象,在当今社会却只能沦为对美好未来的乌托邦式想象。锁是把双刃剑,通常情况下它是家宅忠实的守卫,庇护着家中的一切;但当它出现问题,住宅的场所精神瞬间转变。《门锁》中由电子门锁引起的主人公对自身安全的恐慌,呼应着现实生活中城市独居者的安全问题;《孤楼求生》中主人公的住所从高层公寓到“空中孤岛”的转变也有赖于一把需要内外双开的门锁。《孤楼求生》不单塑造出被困在“弹尽粮绝”高层公寓的禁闭感和无力感,也在一出“城市版荒野生存”中映射了印度社会的种种问题。主人公需要房子来“解救”即将陷入包办婚姻的女友,但昂贵的房价让他只能租下一间位于高层“烂尾楼”中的简陋公寓。意外被困在“空中孤岛”的他不仅“营救”女友无望,自身安危也面临威胁,公寓从“救命稻草”转变为“空中孤岛”。厚重的房门在平日里保卫家宅的安全,此时却成为限制自由并危及生命的关卡。求救过程中机会也一次次与他擦肩而过,捡到求助卡片的门卫不认识上面的单词;对面天台的女士也在阴森的楼梯入口处止步。包办婚姻、教育普及程度低、治安混乱等社会问题在一次“孤楼求生”中得以显现。

除却陷入危机的住宅,一些电影直接将住宅塑造成引发危机的导火索。此时,住宅扁平为一种象征物,对它们的追逐、争夺和占有脱离了定居的意义,与社会问题有着更为紧密的联系。《利维坦》(俄罗斯,2014)中以权谋私的市长企图强占尼古拉一家的房子修建教堂,尼古拉一家誓死守卫的家在市长眼里只不过是一块满足私欲的地皮。《学区房72小时》(2019)中主人公争分夺秒凑钱买学区房。学区房的哄抢中,住宅象征着不菲的钱财,是争夺教育资源的通行证,是孩子赢在起跑线的助力器,居住的功能被一再压缩。讽刺的是,主人公在生活的“一地鸡毛”中终于购得一所心仪学区的房子,却被告知学区已重新划分,他所购住宅已不在学区之内,褪去了“学区光环”,房子瞬间变回没有任何附加价值的古旧住宅。住宅引发的危机中,人们追求的不再是住宅的居住功能,而是黏连其中的附加价值。

从陷入危机的住宅到住宅引发的危机,电影以住宅为切口,剖开了种种社会问题。在人物的麻木、恐慌与挫败中,方向感丧失,认同感消亡,住宅从居所幻化为社会问题的表征。

三、“实存”与“虚拟”的空间寓言:场所区隔的反思

在经历了情感指向的多元并成为社会问题的表征的同时,部分电影中的住宅还超越了建筑的物质性,成为超现实的空间寓言,联系着权力、身份與欲望。《狗牙》中与世隔绝的封闭宅院,《夺命公寓》(美国,2019)中异变为新“全景敞视建筑”的公寓,《寄生虫》(韩国,2019)中豪华气派的别墅与破落潮湿的半地下室,《生态箱》(爱尔兰,2019)中存在平行空间的迷宫般的“超越社区”,《心愿房间》(法国,2019)中住宅里隐藏的作为“欲望满足机器”的神秘房间,电影在瑰丽的想象中构筑或“实存”或“虚拟”的住宅。由“空间”到“场所”的赋意过程,也是对寓言化的场所区隔的反思过程。

首先,电影通过构造“实存”的住宅实现对空间的寓言化处理。“在建筑上,住宅的本质是‘内部空间’(interior space)……在住宅中,我们自我独处,我们撤退了。”[13]诸多电影一反住宅这种令人“面向自身”的私密性,通过改造人在内部空间的活动令住宅成为空间寓言。《狗牙》中封闭的住宅空间是极权主义的反乌托邦寓言。一围院墙区隔了两个世界,父亲是住宅内部绝对的权力掌控者。三个孩子从小就被父母告知院墙以外的世界充满危险,待在院内是保证自身安全的唯一选择。父母对语言能指与所指的重新排列组合确立了与外界迥然不同的家庭内部秩序:“胡椒粉”被称为“电话”,“大海”是一种“沙发”。儿女们重复着单调的游戏,他们以为天上的飞机和手中的玩具一样大,也相信父亲所说的只有犬齿脱落才能离开家。儿女们对家的感知构筑在父母为其打造的虚幻泡影之上,是失去了坐标系的“无根”的对家的归属,住宅区隔的是两个截然不同的世界。《夺命公寓》是“透明社会”的空间寓言。透明社会看似消除了人与人之间的“不知”,却建立在“不信任”的基础之上,“全景敞视建筑”在科技的发展中得到升级。[14]影片中的公寓是不允许存在秘密的场所,一切都在社区成员的共同监督之下。监控监视着他们的行为,测谎仪侵入他们思想的每一寸领地,关闭的房门再也无法打造私密空间。主角私养的宠物被活活烤死,她也被软禁在房间内承受着所有新成员都必经的身体考验与心理折磨,公寓看似和谐融洽的氛围通过掺杂着暴力的互相监视获得。影片结尾处主角逃出公寓以为自己重获自由时,整条街都响起了刺耳的警报,“谁在看着我们,这和我们无关”的声音在她耳边响起。“没有所谓的‘监狱之外’,整个地球都是监狱。”[15]公寓不过是微缩的被科技支配的世界的空间寓言。

除了对住宅内部活动的改造,空间寓言也在不同内部空间的对比以及内部空间与外部空间的互动中实现。《寄生虫》中的别墅与半地下室是阶层与身份的空间寓言。上流家庭的豪华别墅拥有宽敞的私人草坪和可以透进充足阳光的落地窗,贫穷家庭的半地下室只有头顶到天花板的卫生间和能透进一缕阳光的窄窗;大雨来临的夜晚,在富人的客厅里可以静坐观雨,穷人的地下室却一片狼藉;两种住宅空间的对比揭示了穷人比富人享有更少的阳光和更多的雨水,这也是造成影片中基宇一家“穷人”气味的原因。路径是建筑空间中重要的元素之一,诺伯舒玆在凯文·林奇(Kevin Lynch)对路径的定义中加入自己的理解,将其定义为“观察者习惯地、偶然地、或者可能沿之理想地移动的通道。”[16]“路径的性格由其与场所的关系所决定,场所和路径必是相互依赖的。”[17]影片通过对两处住宅间路径的设计,将城市变成空间寓言。基宇第一次去富人住宅时,走过长长的上坡道路到达别墅,进门后又是回环向上的楼梯,通往富人住宅的路径一路向上;雨夜父子父女三人逃出别墅回家时,曲折蜿蜒的楼梯一个接一个,通往穷人住宅的路径无限延伸至城市的低处。住宅内部空间与城市外部空间产生深刻互动,两处住宅间路径的设计区隔了城市中不同阶层的人。当穷人通过偶然的工作机会获得了“寄生”豪华住宅的机会,一定程度上打破了由场所区隔带来的阶层区隔,他们享受着雇主一家外出时独占住宅的惬意时光,但雇主突然回家让他们瞬间化身夜晚开灯后四散躲藏的蟑螂,“寄生”生活永远无法带来完全放松的对场所的认同。

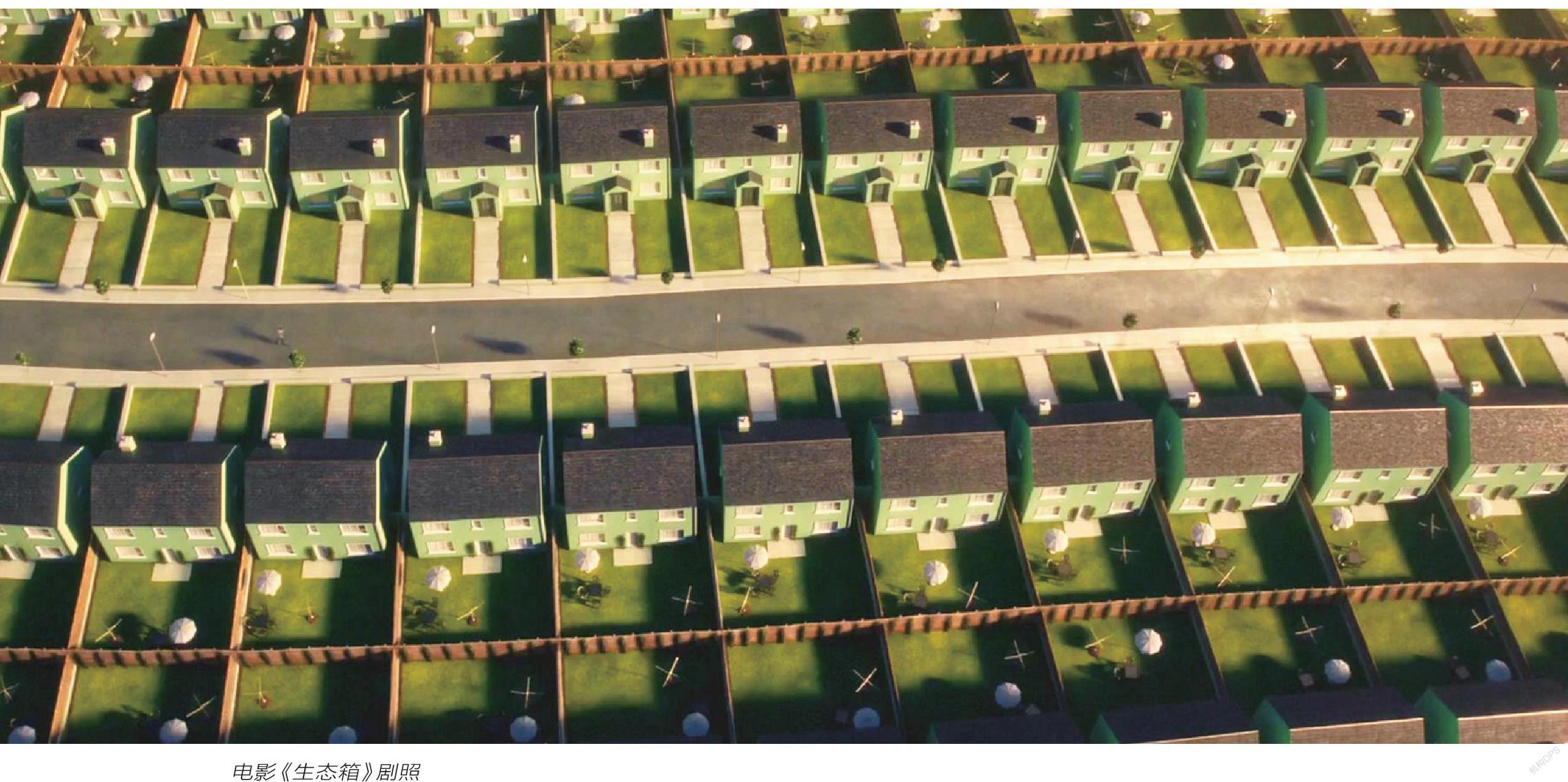

其次,电影通过构造“虚拟”的住宅实现对空间的寓言化想象。与《寄生虫》中由城市住宅区位和条件的差异带来对“穷人”气味的敏感划分不同,《生态箱》中的“超越社区”是与城市和自然隔绝的“异质空间”。住宅雷同的社区无风无雨,所有的食物都没有味道,无法离开的住户必须养育不属于自己的怪异孩子。看似只有房子却没有邻里的社区,地皮下却存在着千千萬万个平行空间,不同平行空间有着不同的颜色,归属其中的人也无法和其他空间的人交流,但他们却过着类似的生活并经历着同样崩溃的情绪。与现实城市区隔的“超越社区”成为了观照自然界寄生现象和反思现代文明的空间寓言。《心愿房间》在郊外的僻静古宅中构想了一个只要许愿便能得到所想之物的神秘房间,房间所造之物离开住宅便会迅速老化成为灰烬,物质的消亡划分了神秘空间与现实空间的边界。通过心愿房间得到的孩子是欲望的化身,他会逐渐长大,若想打破出门便成灰烬的诅咒,则必须除掉当初许愿的人。孩子的反抗象征着欲望的反噬,心愿房间成为展示人心欲望的空间寓言。

不论是对住宅空间内部活动的改造,还是住宅内外空间的对比与互动,电影都在对“实存”住宅的处理中完成了场所区隔的空间寓言。而在建筑学意义上,虚拟空间本身便不在场所精神涵盖的范围内,电影对“虚拟”住宅空间的恐怖化塑造让想象的住宅更加背离定居的意义,完全沦为寓言“场所”。电影对“实存”与“虚拟”住宅空间的处理与想象,令其摆脱了单纯作为居住之地的意义,成为联结着深刻反思的空间寓言。

结语

“住宅,不仅仅是一个让人的身体栖息在内过日常生活的容器,还必须是能让人的内心安稳地、丰富地、融洽地持续住下去的地方。”[18]“被包被”的安全感和联结着回忆、情感与梦想的认同感确立了住宅与定居意义的紧密联系,诸多优秀的电影作品则打破了住宅的基本场所精神。在电影瑰丽的想象中,住宅焕发了新生并获得了更丰富的阐释空间:它们的情感指向更加多元,是社会问题的表征,成为具有深刻反思性的空间寓言;同时住宅丰富的文化意义也成就了电影扣人心弦的故事。

参考文献:

[1][2][3][4][5][挪]诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象学[M].施植明,译.武汉:华中科技大学出版社,2010:4,18,18,10,22.

[6][9][法]加斯东·巴什拉.空间的诗学[M].张逸婧,译.上海:上海译文出版社,2013:6,31.

[7][8][13][16][17][挪]诺伯舒兹.实存·空间·建筑[M].王淳隆,译.台北:台隆书店,1980:31,32,88,49,51.

[10][美]肯特·C·布鲁姆,查尔斯·W·摩尔.身体,记忆与建筑[M].成朝晖,译.杭州:中国美术学院出版社,2008:12.

[11][12]Oscar Newman.Creating Defensible Space[M].Philadelphia:DIANE Publishing,1996:11,20.

[14][15][德]韩炳哲.透明社会[M].吴琼,译.北京:中信出版社,2019:84.

[18][日]中村好文.住宅读本[M].蕾克,译.北京:中国华侨出版社,2018:9.