法藏P.2643号«尚书»写本与«尚书»学相关问题新探

许建平

(1.浙江大学 汉语史研究中心,浙江 杭州310058;2.浙江大学 古籍研究所,浙江 杭州310058)

法国国家图书馆所藏P.2643号«尚书»写本,存«盘庚上»«盘庚中»«盘庚下»«说命上»«说命中»«说命下»«高宗肜日»«西伯勘黎»«微子»9篇,共273行,这是敦煌«尚书»写卷中的第一长卷。«敦煌残卷古文尚书校注»[1]、«敦煌本商书校证»[2]、«敦煌经部文献合集·群经类尚书之属»[3]均作过校录,本文拟从三个方面对此写卷的相关问题作进一步考察。

一、抄写时间考

写卷尾题前有墨书“乾元二年正月廿六日义学生王老子写了故记之也”一行,尾题后又有朱书“乾元二年正月廿六日义学生王老子写了”一行。姜亮夫«敦煌本尚书校录»云:“卷中‘民’字皆不缺笔,则书在太宗以前也。”①载姜亮夫«敦煌学论文集»,上海古籍出版社,1987,第156页。此书虽出版于1987年,而据其«成均楼论文辑序»所言,其诸论文则均撰于1950年前。而在«莫高窟年表»中,他又将此卷的书写时间置于“七五九年 唐肃宗乾元二年己亥”条下[4]。陈铁凡«敦煌本尚书述略»[5]、高明士«唐代敦煌的教育»[6]、饶宗颐«法藏敦煌书苑精华»[7],皆据题记定为乾元二年写本。笔者在«敦煌本‹尚书›叙录»[8]、«敦煌经籍叙录»中[9]99,亦承前人之说,以为乾元二年写本。今据“国际敦煌项目”(IDP)网站②http://idp.bl.uk/database/institute.a4d?id=23上的高清照片重新审视,前说似有可以质疑者。

1.从题记与«尚书»经注文字的书迹比较来看

要确定题记与抄写«尚书»者是不是同一人所为,我们可以通过比较两者的书迹来判断。

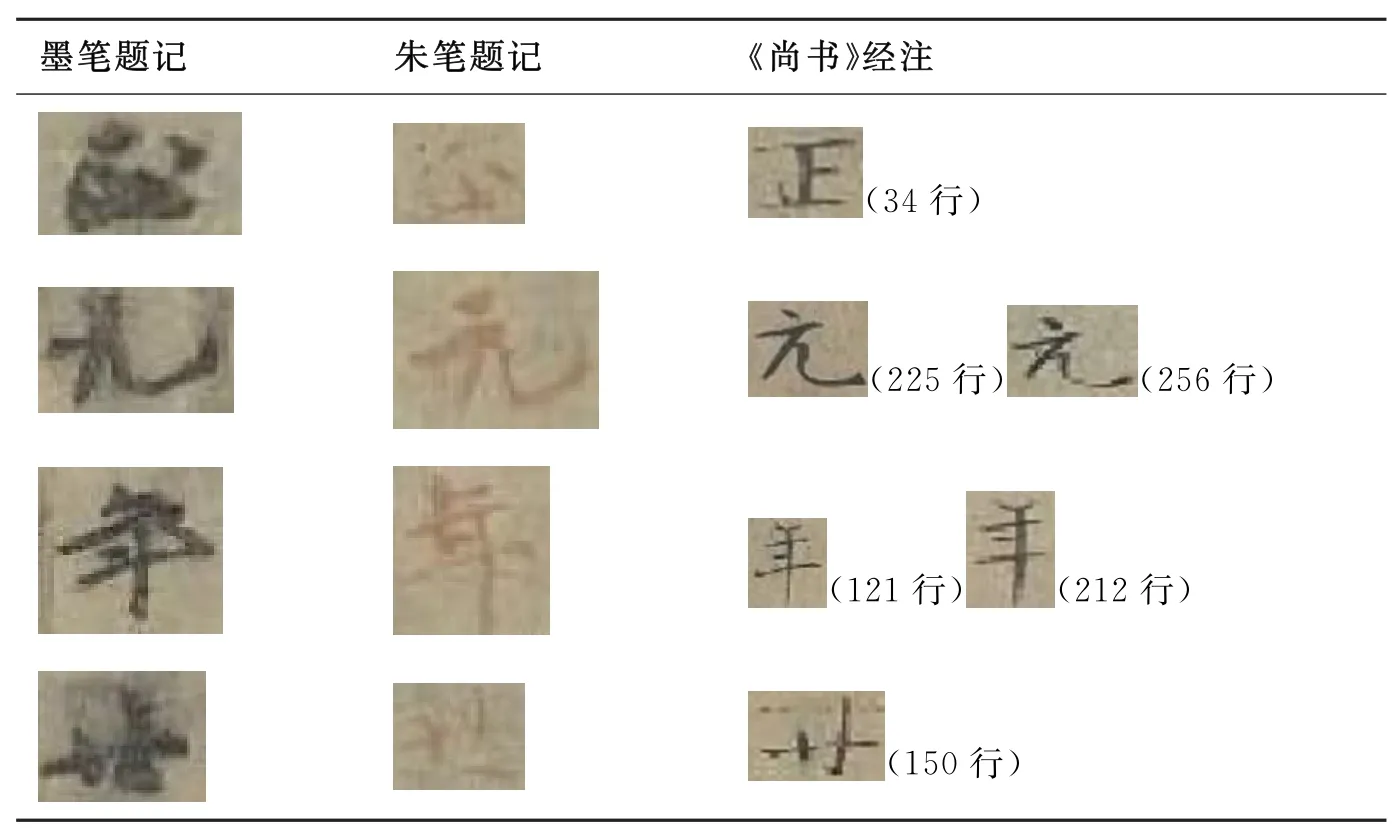

笔者曾就朱笔题记与墨笔题记一事请教方广锠教授,他在2018年2月28日回信:“我的感觉,该写卷年代略早,朱笔题记为朱笔点读、校改者后写,亦可参见行间朱笔加字。可惜无法看到纸张。墨笔题记的地位可以再研究,是仿照或补充朱笔题记所为。”墨笔题记用字与朱笔题记很相似,但仍可见其细微差别。但它们与正文文字的用笔完全不同,“正”的下部“止”的写法,“年”的上部“午”字头的写法,“廿”的右下角的写法以及“元”字的写法,皆可说明此题记非抄写者所为,而是后人所加,题记中所记时间不能作为写卷的抄写时间。

表1 P.2643的题记与«尚书»经注用字比对表

2.从避讳情况来看

陈垣云:“避讳为中国特有之风俗,其俗起于周,成于秦,盛于唐宋,其历史垂二千年,其流弊足以淆乱古文书;然反而利用之,则可以解释古文书之疑滞,辨别古文书之真伪及时代,识者便焉。”[10]敦煌写本出自当时人之手,当时政府的避讳规定及社会的避讳情况会反映到写本的抄写中,因而通过对写本的避讳情况的研究,可以考定写本的大致抄写时代。

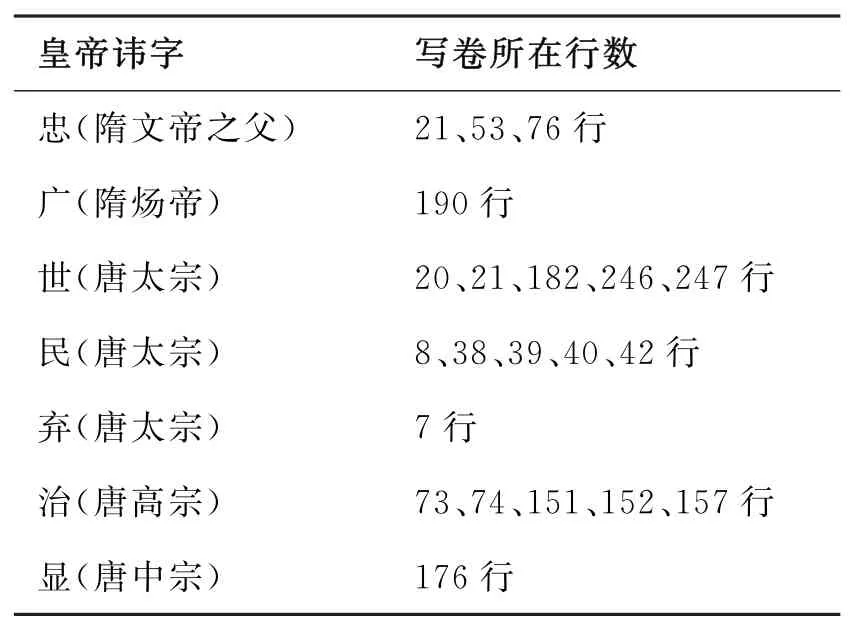

表2 P.2643中出现的隋唐皇帝的讳字及所在行数

写卷有唐肃宗乾元二年题记,说明其抄写时间绝不会晚于此年。卷中世、民、弃、治、显诸字均不讳,是不避唐太宗、唐高宗、唐中宗的讳。未见旦、基字,如果避唐睿宗、唐玄宗之讳,那么世、民、治诸字必讳,亦未见武后新字。说明此卷不避唐诸帝之讳。写卷于忠、广二字亦未讳,说明亦不避隋帝之讳。据窦怀永研究:“唐之前的敦煌文献避讳极为松弛,甚至无避讳可言。”[11]所以不避隋讳,并不能说明写卷不是抄写在隋朝时期。«旧唐书·太宗纪上»载太宗登基后下令:“依礼,二名不偏讳。近代已来,两字兼避,废阙已多,率意而行,有违经典,其官号、人名、公私文籍,有‘世民’两字不连续者,并不须讳。”[12]29-30所以太宗在位时,世、民二字可以不讳,到唐高宗继位后才规定避讳[12]66-67。通过对写卷避讳用字的分析,我们可以说,写卷经传文的抄写时间不会晚于唐高宗继位的公元650年,至于其上限,无法肯定,可能是唐高祖或太宗时期的抄本,甚至可能是南北朝时期的抄本。

二、卷中旁注字与«尚书»文本流变

写卷共有旁注字11处,以前的研究者因为所见为黑白图片,在校录时,或直接录入正文,不加说明,如吴福熙«敦煌残卷古文尚书校注»;或虽有说明为旁注补字,但所论不详,如«敦煌本商书校证»«敦煌经部文献合集·群经类尚书之属»。今据IDP网站之高清彩色图片,可以清楚地看出写卷中的旁注字共有三种颜色:朱、墨、棕。朱笔旁注字是朱笔题记者所为,墨笔旁注字应是墨笔题记者所为。棕色旁注字,从照片看似乎是在朱笔字上用墨笔描润所致。正如方广锠教授所言,墨笔题记的时间应晚于朱笔题记,是仿照朱笔题记而写,所以字形非常接近。棕色旁注字都在第183行以后,可能是墨笔题记者在写好题记后的无聊举动。下面以«中华再造善本»影印之北京大学所藏宋刻本«尚书»与写本对勘,以探究这些旁注字与写本经注之间的关系。

1.«盘庚上»:“迟任有言曰:‘人惟求旧,器非求旧,惟新。’”[13]第3册第5卷2B-3A

P.2643第17行“人惟求旧”之“求”墨笔旁注于“惟”与“旧”间。

汉石经«尚书»作“言曰人维旧□□救旧”[14],无“求”字。

王先谦«尚书孔传参正»谓有“求”者为«古文尚书»,无“求”者为«今文尚书»[15]。皮锡瑞«今文尚书考证»据«潜夫论·交际篇»引无“求”字,«风俗通·穷通篇»«三国志»中王朗与许靖书引有“求”字,谓为三家异文[16]。顾颉刚、刘起釪«尚书校释译论»同皮说[17]944,赵立伟«汉熹平石经‹尚书›异文研究»亦同皮说[18]。金汀焕«尚书盘庚篇集释»云:“«汉石经»作‘人惟旧,器非求旧’,旧上无求字,求作救,此今文尚书也。古文‘人惟求旧,器非求旧’,上下相对,文义顺畅,较今文为长。”[19]说与王先谦同。江声«尚书集注音疏»云:“伪孔本‘人维’下有‘求’字,兹据蔡邕石经删之。”[20]江声之书,集马融、郑玄之注以考汉朝«古文尚书»,其据«汉石经»以删“求”字,则是认为汉朝«古文尚书»与«今文尚书»同。按敦煌写卷“求”字旁注,其字体与正文不同,应是阅读者所添。岩崎本“求”亦旁注[21]873,与P.2643相同。«唐石经»及内野本、足利本、影天正本、八行本皆有“求”字[21]931、884、902、909、917。P.2643与岩崎本的抄写时间早于«唐石经»及内野本等,其旁注“求”字应是阅读者据它本而添。

2.«盘庚上»“人惟求旧,器非求旧,惟新”,«孔传»:“言 人 贵 旧,器 贵 新,汝 不 徙,是 不 贵旧。”[13]第3册第5卷3A

P.2643第18行在“人贵”旁朱笔旁注“贵旧器”三字。此应是抄写者抄了第一个“贵”字后,因为换行而导致看错,从第二个“贵”字后往下接抄,遂致漏抄“旧器贵”三字。而阅读者发现此处有漏抄,以为是“人”后开始漏抄,于是加了“贵旧器”三字。P.3670有此三字[22]281,岩崎本、内野本、足利本、影天正本、八行本亦均有此三字[21]873、884、902、909、917。

3.«盘庚中»“殷降大虐,先王不怀”,«孔传»:“我殷家于天降大灾,则先王不思故居而行徙。”[13]第3册第5卷4A

P.2643第44行“於”字朱笔旁注于“家”与“天”间。P.3670、岩崎本、内野本、足利本、影天正本、八行本都有“於”字[22]282[21]955、963、980、986、992。从«孔传»来看,有“於”无“於”其义无别。

4.«盘庚中»:“予若吁怀兹新邑。”[13]第3册第5卷4A

王叔岷«尚书斠证»云:“上文‘予若吁怀兹新邑’,敦煌本新字补在兹字下旁,或原本亦无新字。”[23]128陈铁凡云:“新字旁注,似为事后增补,疑原本无之。”[2]22案P.3670、岩崎本无“新”字[22]282[21]955,内野本、足利本、影天正本、八行本有[21]963、980、986、992。P.2643之“新”为朱笔添字,与正文字体不同,乃阅读者所为。盖当时流传«尚书»本子,或有“新”字,或无“新”字。«左传·哀公十一年»引«盘庚之诰»:“其有颠越不共,则劓殄无遗育,无俾易种于兹邑。”[24]«史记·伍子胥列传»载伍子胥之言曰:“且«盘庚之诰»曰:‘有颠越不恭,劓殄灭之,俾无遗育,无使易种于兹邑。’”[25]2635-2636所引即«盘庚中»“无俾易种于兹新邑”句,亦无“新”字,是先秦时的«尚书»无“新”字。准彼而例此,“予若吁怀兹新邑”句盖本亦无“新”字。

5.«盘庚中»:“先后丕降与汝罪疾,曰:‘曷不暨朕幼孙有比?’”«孔传»:“言非但罪我,亦将罪汝。幼孙,盘庚自谓。”[13]第3册第5卷5 A

P.2643第71行«孔 传»之“幼”字朱笔旁 注 于“女”与“孙”间。P.2516及岩崎本、内野本、足利本、影天正本、八行本皆有“幼”字[26]52[21]958、967、982、988、994。«金縢»“惟尔元孙某,遘厉虐疾”,«孔传»:“元孙,武王。”[13]第4册第7卷7A又“乃元孙不若旦多材多 艺”,«孔传»:“汝元孙受命于天庭为天子,布其德教,以佑助四方。”[13]第4册第7卷7B以此例之,“幼”字应有。

6.«说 命 上»:“惟 木 从 绳 则 正,后 从 谏 则圣。”[13]第3册第5卷8A

P.2643第144行墨笔涂去“君”字,旁注“后”字。从字体看,此非抄者所改,乃阅读者所改。P.2516、岩崎本、内野本、足利本、影天正本、八行本皆作“后”[26]54[21]1062、1068、1078、1082、1086。

«尔雅·释诂»:“后,君也。”[27]«舜典»“班瑞于群后”,«孔传»:“后,君也。”[13]第1册第1卷5A且 此句«孔传»释曰:“言木以绳直,君以谏明。”[13]第3册第5卷8A故有改“后”为“君”者,如慧琳«一切经音义»卷16«大圣文殊师利佛刹功德经»中卷“凖绳”条[28]引«尚书»:“木从绳则正,君从谏则圣。”[23]S.1380«应机抄»引«尚书»:“木从绳则正,君受谏则圣。”[29]282

7.«说命下»“事不师古,以克永世,匪说攸闻”,«孔传»:“事不法古训而以能长世,非说所闻。”[13]第3册第5卷9B

P.2643第183行«孔传»之“说”字棕笔旁注于“非”与“所”间。

岩崎本“说”字也是旁注于“非”与“所”间[21]1146,与P.2643同。P.2516、内野本、足利本、影天正本、八行本皆有“说”字[26]55[21]1152、1162、1166、1170。

无“说”字而作“非所闻”,其义亦通,其文意亦无扞格。«文选»卷5曹冏«六代论»引淳于越说:“事不师古而能长久者,非所闻也。”[30]722李善以«说命下»之文“事不师古,以克永世,匪说攸闻”作注[30]722。淳于越之言见«史记·秦始皇本纪»[25]321,惠栋«古文尚书考»在“事不师古,以克永世,匪说攸闻”下亦引淳于越此言[31],其意盖以伪古文来源于此。淳于越言“非所闻”,不言“非说所闻”,盖«孔传»原无“说”字,后人因经言“匪说攸闻”,遂于传中添一“说”字,此P.2643、岩崎本旁注“说”之因也。

8.«说命下»:“敢对扬天子之休命。”[13]第3册第5卷10A

P.2643第202行“之”字 墨 笔 旁 注 于“子”与“休”间。

岩崎本、«唐石经»无“之”字[21]1149、1180,P.2516、元亨本、足利本、影天正本有“之”字[26]55[21]1160、1163、1167,内 野 本、八 行 本 有“ㄓ”字[21]1155、1172,“ㄓ”即“之”的隶古字。

王叔岷«尚书斠证»云:“之字疑原无。”[23]143«文选»卷35潘勖«册魏公九锡文»“对扬我高祖之休命”李善注引«尚书»:“敢对扬天子休命。”[30]503是李善所见«尚书»也无“之”字。

9.«微 子»:“乃 罔 畏 畏,咈 其 耇 长,旧 有 位人。”[13]第3册第5卷12 A-B

P.2643第258行“亓”(“其”之古字)字棕笔旁注于“咈”与“耇”间①P.2643原写作“开”,乃是“亓”字笔画出头所致。。

P.2516、岩崎本、内野本有“亓”字[26]57[21]1250、1256,«唐石经»、元亨本、足利本、影天正本、八行本有“其”字[21]1283、1261、1266、1270、1275。«史记·宋 微 子 世 家»:“乃毋畏畏,不用老长。”[25]1931以“不用老长”释“咈其耇长”,无“其”字,句亦通。

10.«微子»:“商其沦丧,我罔为臣仆。”[13]第3册第5卷12B

P.2643第266行“臣”字棕笔旁注于“为”与“仆”间。P.2516、岩崎本“臣”字亦皆旁注[26]57[21]1251。«唐石经»、内野本、元亨本、足利本、影天正本、八行本“臣”皆在正文中[21]1284、1257、1263、1267、1271、1276,非旁注。

«经典释文»云:“臣仆,一本无臣字。”[32]44段玉裁云:“无者是也。«毛诗»‘景命有仆’,«传»云:‘仆,附也。’«说文»曰:‘古文仆字从臣作。’恐此是古本作‘’,析为二字也,今删‘臣’字。”[33]顾颉刚、刘起釪云:“其实‘罔为仆’与‘罔为臣仆’意义全同,都是说我毋为奴隶。”[17]1082案其义虽全同,而文字则有别也。P.2516、P.2643«尚书»写卷“臣”字旁注,乃阅读者据它本而添。是当时流行两种本子,或作“仆”,P.2643、P.2516、岩崎本是也;或作“臣仆”,陆德明所据本及«唐石经»、内野本、元亨本、足利本是也。据«说文»“仆”之古文作“”,则汉时«古文尚书»应是作“”,伪古文承之,亦作“”。后世传写者,或改“”为“仆”,或析为“臣仆”二字。

11.«微子»:“王子弗出,我乃颠隮。”[13]第3册第5卷12B

P.2643第267行“乃”字 棕 笔 旁 注 于“我”与“颠”间。P.2516、岩崎本、«唐 石经»、元 亨 本 作“乃”[26]57[21]1251、1284、1263,内野本、足利本、影天正本、八行本作“迺”[21]1257、1267、1271、1276,均为正文,非旁注。郝懿行«尔雅义疏»云:“经典‘迺、乃’通者非一,故«广韵»及«列子释文»并以‘迺’为古文‘乃’字,是矣。”①郝懿行著、王其和等点校«尔雅义疏»,中华书局,2017,第236页。点校者原把“«列子释文»”标点作“«列子»释文”,«列子释文»是唐殷敬顺所著,是书名,今改正。«孔传»:“我 殷 家 宗 庙乃 陨 坠无 主。”[13]第3册第5卷12B是当有“乃”字。

以上11条旁注字,可以肯定是P.2643脱文而补的只有第2、5、11三条,其他诸条都没有资料能证明是写卷脱漏,应是阅读者据它本增补。

从P.2643写卷旁注字的颜色及字体看,这个写卷经过阅读者的两次校改,校改时一定是参考了当时流行的其他文本,可以说这个写本有三个文本层次。一是P.2643本身,二是朱笔旁注所据之文本,三是墨笔旁注所据之文本。至于棕色旁注字,其实本是朱笔所写,是墨笔校阅者在朱笔旁注字上描润所致。所以在校录P.2643时,要对这些旁注字进行仔细考察,区别其文本的不同层次,不能直接将这些旁注字插入正文而作为一个文本进行校勘。

过去学者们在进行敦煌写本校录时,往往把旁注字直接录入正文,或虽不是直接录入正文,但也常把旁注字看作正文内容的脱漏。今从P.2643的情况看,旁注字中多有写卷阅读者据别本所加,本来并非该写卷抄写者所据文本的内容。如果不分辨清楚旁注字与正文内容的关系,就会造成不同来源文本的内容混淆,甚至把文本流传过程中后来添加的文字作为文本的原始面貌,如第1条«盘庚上»“人惟求旧”句,汉代的今古文«尚书»都是没有“求”字的,东晋所出隶古定«尚书»也是没有“求”字的。隶古定«尚书»流传过程中,有人因下“器非求旧”句有“求”字,以为前一句亦当为四字句,故臆添一“求”字。P.2643阅读者又据彼有“求”之本而旁注一“求”字。如果我们把此旁注“求”字直接录入正文,就失去了隶古定«尚书»的原貌,以为隶古定«尚书»原本是有“求”字的,进而又推及汉代«古文尚书»也是有“求”字的。清人因为资料条件所限,据隶古定«尚书»的后起文本而导致判断失误。我们有了能解决问题的新材料,却由于不明白旁注字性质,导致与这一关键性的能解决问题的材料失之交臂,可以说是学术上的损失。

所以,在对出土文献进行校录时,对于旁注字需要特别引起重视,不能仅仅看作是正文文本的脱漏。

三、关于隶古定«尚书»原貌

永嘉之乱后,晋室南渡长江,在金陵(今南京)建立了东晋。晋元帝时,豫章内史梅颐向元帝献上了一部«古文尚书»,其«序»云:“科斗书废已久,时人无能知者,以所闻伏生之书考论文义,定其可知者,为隶古定,更以竹简写之,增多伏生二十五篇。”[34]说明这部书是用隶古定字体书写的。«经典释文·序录»云:“«尚书»之字,本为隶古,既是隶写古文,则不全为古字。今宋、齐旧本及徐、李等音,所有古字,盖亦无几。穿凿之徒,务欲立异,依傍字部,改变经文,疑惑后生,不可承用。”[32]2据陆德明所言,他在写«经典释文·尚书音义»时,其所见各种隶古定«尚书»文本,隶古字的多少已有很大区别。他认为梅颐原本并非全为隶古字,全为隶古字的本子乃是后人“务欲立异”而改[32]2。所以后来出现全为隶古字的薛季宣«书古文训»时,学界普遍认为这是一部伪中之伪之书,唯李遇孙认为即梅颐所上之«古文尚书»[35],但李氏并未举出什么证据。近代以来研究者,着眼点都在于«古文尚书»中的那些隶古字之来源,而对于«古文尚书»这书的原貌是全为隶古字本还是部分隶古定本,基本没有什么讨论。

在P.2643号写卷上,我们看到有在隶古字上添加构件之举。«高宗肜日»“惟天监下民,典厥义”[13]第3册第5卷10B、«微子»“用乱败厥德于下”[13]第3册第5卷12 A,写卷第210行、第246行“下”字原皆写作“丅”,后用朱笔加一点成“下”;«西伯戡黎»“乃罪多参在上”[13]第3册第5卷11B、«微子»“我祖底遂陈于上”[13]第3册第5卷12A,写卷第234行、第244行“上”字原皆写作“丄”,后又用朱笔加一横而成“上”。这应该是那位用朱笔添加旁注字者所为。以P.2643为底本抄写«尚书»的人,自然就把“丄”“丅”抄成“上”“下”,隶古字就被改成今字了。从这个例子我们自然就可以联想到,隶古定«尚书»在辗转传抄过程中,抄写者也是有可能在抄写的过程中存在随手把隶古字改成今字的行为。

我们下面以P.2643、P.2516、岩崎本三件抄写时代相近的唐写本的比较为例①P.2516“民”字缺笔,内滕虎认为岩崎本为初唐人手笔(«尚书文字合编»第四册«附录»,上海古籍出版社,1996,第451页)。,来看看隶古定字到今字的变化情况。

«高宗肜日»“天既孚命正厥 德”[13]第3册第5卷10B,“天”字,P.2516、岩崎本作“”[26]56[21]1189,P.2643作“天”。«玉 篇·一 部»:“、,并 古 文。”[36]“”为“”之变体,即“天”之隶古字。P.2643已改作今字“天”。«西 伯 戡 黎»“不 虞 天性”[13]第3册第5卷11 A,P.2516作“”[26]56,而P.2643、岩崎本则作“天”[21]1214,此处岩崎本也改作“天”了,与«高宗肜日»“天既孚命正厥德”之“天”仍作隶古字不同。«微子»“天毒降灾荒殷邦”之“天”[13]第3册第5卷12A,P.2643、P.2516、岩崎本都作“天”[26]57[21]1250,皆已改作今字了。

又“天既孚命正厥德”之“既”字[13]第3册第5卷10B,P.2516、P.2643皆作“旡”[26]56,岩崎本作“既”[21]1189。P.3315«尚书释文»第3行:“旡,古既字。”[37]5569岩崎本作“既”,则已改为今字也。«西伯戡黎»“西伯既戡黎”之“既”[13]第3册第5卷11 A,P.2643、P.2516、岩崎本都作“旡”[26]56[21]1213,皆存隶古字原貌。

又如«盘庚中»“高后丕乃崇降罪疾”之“罪”字[13]第3册第5卷5A,P.2643、岩 崎 本 作“辠”[21]958,而P.2516作“罪”[26]52。P.3315«尚书释文»第77行:“辠,古文罪字。”[37]5574P.2516已改作今字。«盘庚中»“先 后 丕 降 与 汝 罪 疾”之“罪”[13]第3册第5卷5A,P.2643、P.2516、岩崎本均作“辠”[26]52[21]958,皆作隶古字。而«高宗肜日»“民有不若德,不听罪”之“罪”[13]第3册第5卷10B,岩崎本作“辠”[21]1189,而P.2643、P.2516均已改作今字“罪”[26]56。

各写卷的改字情况并无规律可循,同一字在写卷中不同地方出现,或作隶古字或作今字,不同写卷的同一个位置的字,此卷作隶古字,彼卷作今字。凡此皆反映出隶古定«尚书»在辗转传抄过程中不断被改字的现象。而且从敦煌吐鲁番写卷与日本所藏隶古字«尚书»写卷来看,越是抄写时间晚的写卷,隶古字越少,这就是在传抄过程中逐步改动所致。就此我们怀疑,陆德明以全为隶古字的本子为后人所改之说可能不恰当,极有可能梅颐献上的隶古定«尚书»全为古字本,其今字乃传抄者改动所致。

四、结论

本文利用“国际敦煌项目”(IDP)网站上的高清照片,在前人研究基础上,对法国国家图书馆所藏P.2643号«尚书»写本作了进一步的探索。

首先,通过对墨笔、朱笔题记与写卷正文中相同文字笔迹的比较,认为题记中“乾元二年正月廿六日”抄写之语是阅读者所记,并不是写卷正文的抄写时间。又从避讳学的角度,判定写卷的抄写时间不会晚于唐高宗继位的650年,甚至可能是南北朝时期的抄本。由此纠正了前人以写卷为“乾元二年”抄本的错误看法。

其次,将写卷抄写时间提前到唐初甚至南北朝时期,可以说在敦煌写卷中,这是一件抄写时代比较早的写卷。由此而观写卷中三种颜色的11条旁注字,朱笔旁注字是朱笔题记者所为,墨笔旁注字应是墨笔题记者所为。棕色旁注字可能是墨笔题记者在写好题记后在朱笔字上用墨笔描润所致。过去的研究者在录文时,往往把这些旁注字直接录入正文。本文通过考证,认为其中有8条并没有资料证明是写卷脱漏,极有可能是阅读者据流传的其他文本增补。如果把旁注字直接录入正文,等于是把其他文本的内容混入此本,从而掩盖了这件早期写本的原始文本面貌。

再次,根据写卷中存在的阅读者在隶古字上添加构件而使隶古定字变成今字的做法,联想到隶古定«尚书»在辗转传抄过程中,抄写者也是有可能存在随手把隶古字改成今字的行为。通过对P.2643、P.2516、岩崎本三件抄写时代相近的唐写本的比较,论证隶古定«尚书»在传抄过程中不断被改字的现象。由此推测,梅颐献上的隶古定«尚书»原本极有可能全为古字本,陆德明所言“不全为古字”的本子并非原貌,而是后世被改动所致。