论辛词的老迈书写

汪坤梅

(山东大学 文学院,山东 济南250100)

辛词历来被人们视作英雄之词,看似理应壮怀激烈、英武绝伦,但辛词中涉及“衰”“老”的字眼或有关老态的描写可谓比比皆是,使人读之不免觉得老气纵横、愁绪四起。现存辛词中,涉及老迈书写的词作约占三分之一。无论是处于青壮年时期,还是真正步入老年阶段,辛弃疾都创作了大量表达衰老心态的词篇。从这些作品中,我们可以发现一个垂垂老矣、自怜自叹的辛弃疾形象,可见辛词在激昂、豪壮之外,亦有衰颓、哀婉之调穿插其中,由此在词作中构成了情感的复调。对辛词的老迈书写进行解读,有益于加深对辛弃疾及其词作的理解。

一、辛词老迈书写的呈现方式

辛弃疾在词中有时直接陈述自己的衰与老,即直接言老;有时通过选取象征性的意象以描摹老态,即间接言老;有时两者兼而有之,互补互释。这些词或宣泄一时的情绪,或表达深沉的情感,由此勾勒出一个衰颓、自怜而又自持的老者形象。

(一)直接言老

一方面,辛弃疾径直在词作之中嗟叹自身的衰、老。他常将对衰老的感慨作为全词的开篇,直抒老来之心态,由此奠定全篇的情感基调,如«木兰花慢»之“老来情味减,对别酒,怯流年”[1]538、«蝶恋花»之“老去怕寻少年伴。画栋珠帘,风月无人管”[1]733、«临江仙»之“老去惜花心已懒,爱梅犹绕江村”[1]985、«贺新郎»之“甚矣吾衰矣”[1]1746等,沉郁之气潜伏徘徊,情感基调低沉迂回,表达了词人面对年华空老的无奈与不甘。

由于长期赋闲在家,辛弃疾创作逐渐转向日常化,在词作中展现具体的生活场景,如酒宴应酬、登山出游、读书作词等,以叙写个人的闲居状态。因此,他对衰老的感喟常常由具体的人事所引起,从眼前所见景象中生发出种种思绪,而非凭空脱口,无病而呻,如前往湖南赴任,途经扬州旧战场时,感慨无限而作«水调歌头»:“今老矣,搔白首,过扬州”[1]631;为劝慰友人李子永而赋«水调歌头»,先赞对方“文字觑天巧”,后以自身之年老无用衬托友人之才华出众:“吾老矣,探禹穴,欠东游”[1]784;见到铺天盖地的飞雪时,不禁回忆起年少时雪前出猎的快乐场景,继而作«满江红»:“人已老,欢犹昨”[1]906,抒发了踏雪寻梅、煮酒烹茶的愉悦之情。此外,辛弃疾也常以“老”寄托离愁别绪,如«水龙吟»之“只愁风雨重阳,思君不见令人老”[1]1757,借«古诗十九首»中“思君令人老”之说,委婉曲折地表达了对友人的不舍与思念。由此可见,辛弃疾不仅毫不讳言自身的衰老,而且能够通过言老在不同场景中抒情达意。故而,辛词的老迈书写才具有感发人心之力量。

另一方面,辛弃疾非常喜欢在词中以“翁”“老子”等用以称呼老年男子的词语以自称。其在35岁(淳熙二年,1175)时所作的«水调歌头»(造物故豪纵),就俨然以“老子”自居。在辛词中,“老子”共出现了16次。或展现出疏狂自傲的姿态,如“老子平生,笑尽人间,儿女恩怨”(«沁园春»)[1]1065、“老子当年,饱经惯花期酒约”(«满江红»)[1]1314、“杯汝来前,老子今朝,检点形骸”(«沁园春»)[1]1395等;或流露出感伤自嘲的情怀,如“说剑论诗余事,醉舞狂歌欲倒,老子颇堪哀”(«水调歌头»)[1]751、“老子忘机浑谩与,鸿鹄飞来天际”(«念奴娇»)[1]970、“问谁怜旧日,南楼老子,最爱月明吹笛”(«瑞鹤仙»)[1]1280等。据今文献所见,“老子”一词最早用于指称老年男子是在东汉时期。随着时代发展,“老子”被赋予了丰富的意涵。到了宋代,“老子”则频繁出现于文人的笔下,对作品风格产生了微妙的作用,使其常常呈现出豪放苍凉的色彩。“一旦作品中出现了‘老子’,便常常让人看到老而不屈、老而悲愤、老而精神、老而放旷、老而看穿、老而颓唐、老而闲适、老而痴顽等等心情”[2]。在辛弃疾笔下,出现“老子”之称的词篇往往具有慷慨伤怀的情调,正体现了文人心态变化的某种积淀。

此类以直言言老作为主要表现形式的词篇,具有鲜明的自我化特征。辛弃疾虽偶在词篇之中言他人之老,但毕竟只是极少数。其大部分词篇所言之老均指向自身,围绕个人经历展开,借老一抒胸中怀抱,而非无谓的叹老嗟卑。

(二)间接言老

间接言老,即通过描写衰老状貌以言老。在日常生活中,辛弃疾对衰老的端倪十分敏感。他善于自我观察,通过记录自身的生理变化,呈现了丰富的衰老状貌,具有鲜明的写实倾向。同时,这些描摹生动、趣味盎然的词作又不乏写意性,因而成为辛弃疾老迈书写的重要组成部分。

首先,以齿落发白言老。人老则齿落发白,故而多用齿发作为年龄的表征,正如辛弃疾自言:“不是白头谁觉老。”(«玉楼春»)[1]1836随着年纪增大和愁闷加深,这种生理现象的出现是不可抗拒的。因此,对白发和落齿的书写在辛词中所传达的是一种迟暮的无奈与自伤。由于健康状况不佳及长期情绪低落,辛弃疾出现了早衰的症状。早在南渡之初,他就于词作中抒发头白之叹,如“流水无情,潮到空城头尽白,离歌一曲怨残阳”(«酒泉子»)[1]569、“别恨妆成白发新,空教儿女笑陈人”(«鹧鸪天»)[1]616、“富贵何时休问,离别中年堪恨,憔悴鬓成霜”(«水调歌头»)[1]652等。在往后的闲退生涯中,辛弃疾对“白发”书写更是情有独钟,最为典型的有如«破阵子»之“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!”[1]824其叹壮志未酬而白发先生,化豪壮为悲壮,十分感人。辛弃疾的白发书写不仅使“白发”在词作中构成了一个特殊的意象,成为其内心世界的外化,而且也使白发成为其外在形象特征之一。在刘过的眼中,辛弃疾虽然精神矍铄,但髭须早白:“精神此老健于虎,红颊白须双眼青。”[1]2191刘辰翁作«辛稼轩词序»亦云其“白发横生”[3]873。不仅如此,辛弃疾还有脱发的困扰,他曾于«水调歌头»叹道:“白发短如许,黄菊倩谁簪?”[1]1514除了头发,辛弃疾还通过牙齿的健康状况展现衰老的动态变化。初至带湖时,辛弃疾作«满江红»云:“看依然舌在齿牙牢,心如铁。”[1]802到了带湖后期,他在«水调歌头»序中谈到自己投宿博山寺时,众人见其“头白齿牙缺”[1]1083,皆惊叹其衰老之事。仕闽期间,他在«鹧鸪天»中则说反话以自欺:“病绕梅花酒不空,齿牙牢在莫欺翁。”该词题记曰:“三山梅开时犹有青叶,余时病齿。”[1]1296可见彼时的辛弃疾不仅有牙齿松动之忧,还有病齿之痛缠身。

其次,以杖履言老。一般来说,老年人身衰体弱,出行不得不借助拐杖行走,因此老年人用杖是十分常见的,“杖履”也就专指老者所用的手杖和鞋子。“中国古代尊老观念的体现之一,就是向老者赠送拐杖或允许年高者‘杖于朝’。”[4]之后“杖履”便延伸为对老者、尊者的敬称,亦指老人出游。辛弃疾好言老,其词作中“杖”意象的频繁出现或与此相关联。辛词中提到用杖的场景常是村居郊游、登山临水之时,与“杖”相搭配的动词有“携”“拄”“植”“扶”等,表现了一种随意散漫而又体弱无力的状态,这与老人的年迈形象相契合。自退居带湖后,辛弃疾的用杖频率逐渐增多,出游时拐杖基本不离身。或杖于水边:“先生杖履无事,一日走千回”(«水调歌头»)[1]748、“杖藜忽避行人去,认是翁来却过桥”(«鹧鸪天»)[1]1443;或杖于山野:“携芒杖,更芒鞋,朱朱粉粉野蒿开”(«鹧鸪天»)[1]929、“平昔生涯筇竹杖,来往,却惭沙鸟笑人忙”(«定风波»)[1]941;或杖于泉涧:“从今杖履南涧,白日为君留”(«水调歌头»)[1]953、“莫嫌杖履频来往,此地偏宜着老夫”(«鹧鸪天»)[1]1780。随着年岁的增长,辛弃疾的身体筋力大不如前。到了瓢泉时期,辛弃疾即使拄杖出游,也常常感到力不从心,如«云楼春»云:“瘦筇倦作登高去,却怕黄花相尔汝。”[1]1430有时候拄杖登高时还需要他人相扶持,如«贺新郎»云:“拄杖危亭扶未到,已觉云生两脚。”[1]1625以上种种,皆表现出年老体衰所致的倦怠之感。

再者,以衰病言老。在辛弃疾笔下,言老与言病是紧密结合的。老来多病不足为奇,但辛弃疾中年就开始与疾病作斗争,这在很大程度上影响了他的心态。淳熙八年(1181),辛弃疾41岁,是年他大病一场,写下:“老病自怜憔悴。”(«西河»)[1]736而后很长一段时间内,辛弃疾都要靠服药调理身体:“多病关心药饵,小摘亲锄菜甲,老子政须哀。”(«水调歌头»)[1]762字里行间弥漫着自怜自伤的情绪。在疾病面前,辛弃疾的姿态是较为怯懦的,他常常忧心自己的身体状况:“病怯残年频自卜,老爱遗篇难细读”(«归朝欢»)[1]1378、“病怯杯盘甘止酒,老依香火苦翻经”(«浣溪沙»)[1]1439。为了恢复健康、延缓衰老,辛弃疾频繁给自己占卜,祈望延年益寿,以求心理安慰,甚至不惜戒掉了自己最爱的美酒。“因他老病不相饶,把好心情都做懒。”(«玉楼春»)[1]1618年老多病导致往日的好心情不复存在,做什么事情都没有干劲,反映出其老来生活的懒散与寂寞,流露出一股颓唐的气息。有时,辛弃疾也刻意描写自己的衰病。庆元四年(1198),他在听闻奉祠复职的消息后,作«鹧鸪天»云:“扶病脚,洗衰颜,快从老病借衣冠。”[1]1501彼时辛弃疾因脚疾而行走不便,面庞苍老蒙尘,连官服都没有准备好,可见他的老年生活是比较疏懒不振的。他对统治者呼之即来、挥之即去的态度十分不满,通过刻意强调自身的衰病以传达自己的嘲讽之意。老苦与病苦相互结合,构成了辛词老迈书写的又一层哀痛。

综上,在辛词中,我们可以发掘出一个白发苍颜、拄杖行履、发落牙缺、自悲自叹的老者形象。从中可以看出,在日常生活中,辛弃疾十分关注个人的体貌变化,极绘自身的衰老病颓之态。一般而言,衰老指向的是生命的终结,是悲哀、是丑陋、是无助。因此,对于衰老和死亡,人们往往三缄其口。但辛弃疾并未回避或丑化这种现象,而勇于直面衰老的病体,将个体客体化、对象化,用真实的笔墨完成对自我的多维审视。

二、辛词老迈书写的阶段特征

纵观两宋词史,辛弃疾是为数不多能够通过词作表现一生行藏出处的词人。叶嘉莹先生认为:“辛弃疾的词里面表现了他的志意、理念的本体的本质,而且他是用他的生命去写他的诗篇的,用他的生活来实践他的诗篇的。”[5]在不同的人生阶段,辛弃疾的老迈书写呈现出不同的面貌。老迈书写的背后,是辛弃疾所经历的多病多灾、世态炎凉、壮志难酬的人生遭际。他以具象寓抽象,以形体传神思,表达了一种独特的审美感知。

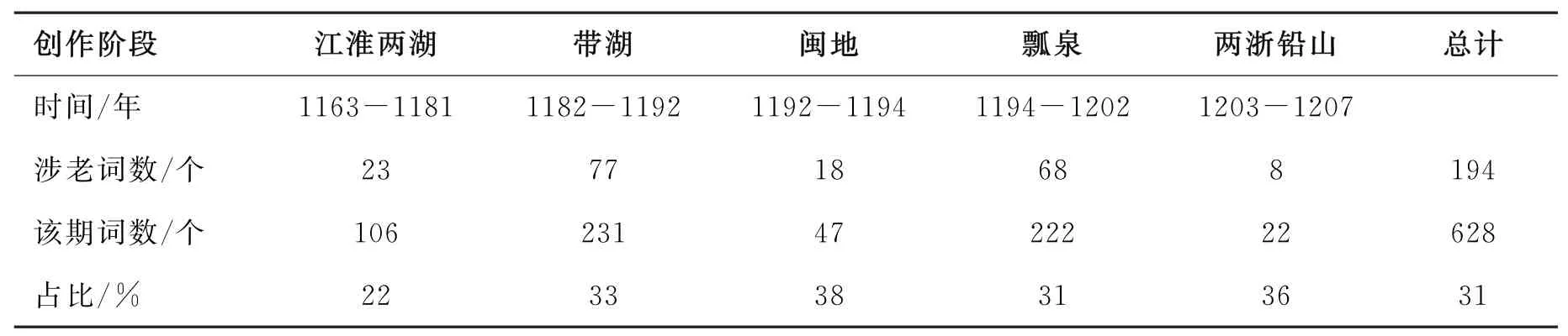

辛弃疾创作生涯跨度为46年,本文以辛更儒先生所笺注的«辛弃疾集编年笺注»[1]为参考,将辛弃疾的创作生涯划分为以下五个阶段(见表1),以窥探其老迈书写的阶段特征。

表1 辛弃疾创作生涯五个阶段的涉老词统计

由表1可知,辛弃疾所作涉老词作共有194首,各期创作频率较为均衡。自南渡初期,辛弃疾就在词作中频频叹老,书写衰老,如此众多的涉老词作显然并非皆创作于老年阶段。那么,如何界定“老”呢?从«礼记»来看,古人以七十始称老:“人生十年曰幼,学。二十弱,冠。三十曰壮,有室。四十曰强,而仕。五十曰艾,服官政。六十曰耆,指使。七十曰老,而传。”[6]辛弃疾于68岁离世,若是按照上述说法,那他最多只能称为“耆”。但毕竟每个时代的标准不同,宋人邢昺曾疏«论语»“及其老也”:“老,谓五十以上。”[7]宋徽宗赵佶曾下诏:“居养鳏寡孤独之人,其老者并年满五十岁以上,许行收养,诸路依此。”[8]由此可见,年满50才是宋人所普遍认为的“老”。以此为标准,那么大约于绍熙元年(1190),辛弃疾才算是正式步入老年阶段。因此,结合其创作生涯,可以将绍熙三年(1192)仕闽作为其未老与已老的分界线。据此,本文将辛词的老迈书写划分为两个阶段,一为未老而言老,二为已老而言老,以此梳理辛弃疾叹老情结的成因及表现。

(一)未老而言老:身未老而功业蹉跎

早在五代冯延巳、南唐李煜、北宋晏殊等词人的作品中,就存在着对生命本体的内省式观照,即在短暂而有限的人生中如何自处的忧生之嗟。辛词的衰病书写,既继承了前代词人的创作传统,又深受南宋文坛忧患意识的影响,也流露出一种生命的有限感和时间的易逝感。如«汉宫春»:

春已归来,看美人头上,袅袅春幡。无端风雨,未肯收尽余寒。年时燕子,料今宵梦到西园。浑未办黄柑荐酒,更传青韭堆盘? 却笑东风从此,便熏梅染柳,更没些闲。闲时又来镜里,转变朱颜。清愁不断,问何人会解连环?生怕见花开花落,朝来塞雁先还。[1]457

此为辛弃疾南渡之初所作,上片以立春日的节物风光起兴,抒发自己对于故国的怀念以及对南宋君臣苟安江南的不满;下片埋怨东风忙着染遍万物而不得清闲,但一得空就把镜中人的朱颜转换成衰老的模样。在自然面前,人生而渺小,短暂的时光弹指即逝。辛弃疾面对朱颜衰变时,感受到的是志士投闲、英雄无用而徒任芳华流逝的生命悲哀。自隆兴二年(1164)宋金签订“隆兴和议”以来,主和派占据政坛要略,不思恢复的南宋朝廷不仅断送了抗金的大好形势,而且使众多爱国志士报国无门、虚度年华,辛弃疾正是由于终日生活在壮志难酬的痛苦之下而发白颜衰。正如刘辰翁所言:“斯人北来,喑呜鸷悍,欲何为者?而谗摈销沮,白发横生,亦如刘越石陷绝失望。”[3]873他身上所折射的,亦是南宋一代爱国士人理想的幻灭。乾道八年(1172),辛弃疾在滁州任上,时年33岁,却在«木兰花慢»中咏道:“老来情味减,对别酒,怯流年。”[1]538可见他内心深处对于时间的流逝十分敏感,其之所以30岁出头就自称“老来”,是因为针对年少立业而言,现已过“而立”之年,年轻时的飞扬之姿早已不再,而复国大业未就。范开«稼轩词甲集序»云:“公一世之豪,以气节自负,以功业自许。”[3]869可见其人生期望之高,功名心之强烈,但南归已有十年之久,功业未成,在宦游中虚度光阴的现实状况让他产生了愤懑不平之情。南渡之初所叹之“老”多是泛泛而指,多作为表达宦游之倦、无为之痛的情感载体,具有非写实性,隐隐表现出对衰老到来的忧虑与抗拒,以排解其被迫羁旅宦游的生命不自由之痛感。

被迫闲退带湖期间,辛弃疾深知施展个人抱负的机会十分渺茫,闲愁苦闷加速了他的衰老。在这个时期,他的心情是十分矛盾复杂的,一方面内心仍放不下抗金大业,另一方面归隐田园的想法潜滋暗长。带湖新居落成之际,辛弃疾兴奋地写了一篇«上梁文»,其中谈到:“伏愿上梁之后,早收尘迹,自乐余年。”[1]420他发自肺腑地热爱带湖风光,似乎已经下定决心要在此终老一生:“白发苍颜吾老矣,只此地,是生涯。”(«江神子»)[1]857但辛弃疾心中仍摆脱不了强烈的用世之心,闲居的日子注定充满牢骚:“万事莫侵闲鬓发,百年正要佳眠食”(«满江红»)[1]903、“有甚闲可皱眉?老怀无绪自伤悲”(«鹧鸪天»)[1]967、“药笼功名,酒庐身世,可惜蒙头雪”(«念奴娇»)[1]1208。闲愁无限,药酒为伴,乌发随着光阴的流逝而褪去色泽,辛弃疾只能郁郁不平地接受衰老的到来。他有时嗟叹:“白发自怜心似铁”(«定风波»)[1]941;有时又高呼:“男儿到死心如铁”(«贺新郎»)[2]1079。正如刘乃昌先生所认为:“(辛弃疾)在这艰难转型过程中,始终不能自已地在倾吐豪情壮怀、在执着追求的同时,时时感喟人生艰厄,叹息世路坎坷,反思自我经历,探寻思想出路,求索心理平衡。”[9]淳熙十五年(1188),辛弃疾闲居带湖已有七年之久,忽然听到自己“以病挂冠”的谣言,积蓄已久的愤慨冲涌决堤,于是作«沁园春»:“老子平生,笑尽人间,儿女恩怨。况白头能几,定应独往。”[1]1065开篇以老子自谓,拔高姿态,言自己平生不以儿女恩怨为怀,意即不计较自己是被劾居家,抑或是引疾辞退。况且自己如今年事已高,还能活几天呢?这其中既怀有忧馋畏讥之情,又隐含愤世嫉俗之意。

«古今词话»引陈子宏语:“稼轩为词论。”[10]性情与议论并举,是辛弃疾对词世界的开拓。前人咏衰叹老,多以记叙和抒怀为主。譬如朱敦儒、苏轼等人的老病书写,往往将客观的生命衰亡,局限于在实际人生中所获得的具体经验。而辛弃疾不仅能在词作中述说老来生活,还能够泛化个人经验,以评衰论老,如«水调歌头»:

元日投宿博山寺,见者惊叹其老。

头白齿牙缺,君勿笑衰翁。无穷天地古今,人在四之中。臭腐神奇俱尽,贵贱贤愚等耳,造物也儿童。老佛更堪笑,谈妙说虚空。 坐堆豗,行答飒,立龙钟。有时三盏两盏,淡酒醉鸿蒙。四十九年前事,一百八盘狭路,拄杖倚墙东。老境竟何似,只与少年同。[1]1083

该词作于淳熙十六年(1189),辛弃疾50岁整。上片论老,以“头白齿牙缺”引出衰老的话题,接着从三个层面进行阐述,首先由天地古今之无穷推出人生之有限,其次引庄子之典论老与少应等而视之,再次写佛家认为老死是虚妄的。下片写老境,从坐、行、立三方面形象描绘颓老的状态,接着指出衰老的发生是由于50岁前的生活道路太过于坎坷曲折,不得不避世处之。结尾二句言人虽老,但仍旧保有少年时的壮心,体现了对老少等而视之的人生态度。可见面对蹉跎的功业,辛弃疾并未消极待之。

辛弃疾以老示弱,借老抒怀,以老年心境表现自己的中年心态,豪迈其外而沉郁其中。正如清代周济所评:“稼轩敛雄心,抗高调,变温婉,成悲凉。”[11]在辛弃疾眼中,恢复中原之日遥遥无期,而生命却一眼可以望到尽头,理想与现实的矛盾加剧了他的生存危机。

(二)已老而言老:身已老而志气未衰

早年,辛弃疾的功名之心较为强烈。但自淳熙九年(1182)被迫退居带湖起,辛弃疾转而投入自然的怀抱,与鸥为盟,寄情山水。由于长期赋闲在家,辛弃疾有大量的时间进行阅读与创作。离开军营,丢开刀剑,他开始参禅学道,谈玄悟真,为人处世逐渐内向化。因此到了真正步入晚年之时,他对功业的执念有所减弱,词作的情感基调稍加缓和。

绍熙三年(1192)春,辛弃疾52岁,奉命出任福建提点刑狱使。经过带湖十年,他的人生态度开始由积极用世转变为适应退世。两年的仕闽经历让他对官场的黑暗有了更深刻的体验,此番失败归来后,他于期思瓢泉开始了另一段为期八年的闲退生涯。基于对老年人的生理状况和迟暮心态的深切体会,辛弃疾在词作中对个人的身心状况进行了细致具体的描写。一方面,由于身体机能日益衰退,他在词作中哀叹发白、衰病、精神不佳的笔墨逐渐增多。如“自叹年来,看花索句,老不如人意”(«念奴娇»)[1]1446、“闲愁投老无多子,酒病而今较减些”(«鹧鸪天»)[1]1521等;另一方面,其抒写暮年心态的词作数量增多,且表达更加真切。如阐发对于人生的参悟:“岁晚情亲,老语弥真”(«行香子»)[1]1716、“停云高处,谁知老子,万事不关心眼”(«永遇乐»)[1]1456等,展现了其老来勘破世事,心情转而平淡的状态;又如抒写老来离散心情:“少日犹堪话别离,老来怕作送行诗”(«定风波»)[1]1288、“白头自昔,叹相逢语 密 情 疏”(«汉宫春»)[1]1796、“一丘一壑,轻衫短帽。白发多时故人少”(«感皇恩»)[1]1612等,表露出老来最怕离别送行的心态,其中深藏着时日无多、再见为难的忧心。其中最为典型的是对当下时光的珍惜与留恋之情,如“老病那堪岁月侵。霎时光景值千金”(«鹧鸪天»)[1]1500、“少年风月,少年歌舞,老去方知堪羡”(«鹊桥仙»)[1]1718等。词人表明自己因老病而更加珍惜岁月,而岁月的流逝却给他带来了更多的衰老与病痛,所以他尤为珍惜眼前时日,至感千金换不来的瞬间光景。显然,这是典型的老年人心态。此类因感时光易逝而生的忧愁正是词人时间意识的表达,而这又与人生存的反思与觉悟息息相关,是一种看似脆弱实则深刻的对生命之虚无感的体验。

辛弃疾虽步入老年,但仍有不服衰老、自得其乐的一面,如“我老尚能赋,风月试追”(«水调歌头»)[1]1277、“老子兴不浅,歌舞莫教闲”(«水调歌头»)[1]1258、“停云老子,有酒盈尊,琴书端可销忧”(«雨中花慢»)[1]1640、“莫闲杖履频来往,此地偏宜着老夫”(«鹧鸪天»)[1]1780等。琴酒山水,歌舞诗赋,稀释了他胸中的愁闷,展现了他面对衰老的对抗姿态。其写落齿之事亦是谐趣横生,如«卜算子»:

刚者不坚牢,柔底难摧挫。不信张开口了看,舌在牙先堕。 已阙两边厢,又豁中间个。说与儿曹莫笑翁,狗窦从君过。[1]1682

该词作于花甲之年。年老齿落,常人未免伤感,而词人却能以诙谐出之,从舌在齿落的生活现象印证老子摧刚为柔的哲理。上片抛出论点,下片叙写齿落的事实,以“狗窦从君过”讥刺笑话他豁齿的“儿曹”,将牙洞比作狗洞,体现了其嬉笑怒骂、亦庄亦谐的创作特征。辛弃疾旷达的老丑书写不仅体现了宋代文坛风气的影响,而且折射出老庄和禅宗的影子。他以戏谑的态度对待自己的日益衰颓,对生命的悲剧性进行解构,这与庄子之“谐”、禅宗之“游戏三昧”相通,表现了词人对生命苦难的诗性演绎。

当然,无论衰老与否,辛词的爱国情怀都是贯穿始终的。他时刻心怀抗金大业,企盼金瓯一统,即使在闲退之际,也枕戈待旦,欲重回沙场、统率兵马。然而,这满腔热忱注定被残酷的现实无情浇灭。由于东山再起之日遥遥无期,他陷入了自我否定的怪圈之中,以迫使自己释然。«行香子»云:

归去来兮。行乐休迟。命由天、富贵何时。百年光景,七十者稀。奈一番愁,一番病,一番衰。 名利奔驰。宠辱惊疑。旧家时、都有些儿。而今老矣,识破关机。算不如闲,不如醉,不如痴。[1]1348

词的上片写及时行乐原因正在于官场险恶、富贵不定,短暂的人生充斥着愁、病、衰。下片表达对富贵利达的傲视,随着人生阅历的积累,词人对人世中的尔虞我诈、颠倒黑白有了更为清晰的认识。且通过对个人遭遇的反省,词人认识到世事的虚妄无端,转而寻求超脱之道。“算不如闲,不如醉,不如痴”一句,肯定了人生的虚空,表现了及时行乐、与世无争的心态。此类乍看悲观消极的文字实则为一种否定之否定的体现,体现了辛弃疾对人生的思索,亦是其作为士人阶层对权力进行抵抗的表现。

嘉泰三年(1203)夏,辛弃疾终于等来了机会,时朝廷委任外戚韩侂胄用事,欲图北伐,于是64岁的他被再度起用。而当他明白当局并非真正想采用他的“老骥”之智,且北伐的时机未真正到时,他一边缅怀早年的壮志,一边也认清了进退维谷、难有作为的现实。因此临终前的老迈书写,多道思归之意,如“乃翁依旧管些儿,管竹管山管水”(«西江月»)[1]1781、“偷闲定向山中老,此意须教鹤辈知”(«瑞鹧鸪»)[1]1812、“老去浑身无着处,天教只住山林”(«临江仙»)[1]1831等,体现了他暮年时对衰老的接纳态度。陆游曾在«送辛幼安殿撰造朝»中评辛弃疾道:“十年高卧不出门,参透南宗牧牛话。”[1]2189可见辛弃疾字里行间弥漫着的生命悲感,与其退居时长期接受老庄和禅宗思想的浸染息息相关。王水照先生认为,辛弃疾是“醉心于事功的、带有强烈的现实行动要求的实践型人物,他似乎无意于对生死、天人关系等作形而上的思考,而执著于现实人生的此岸世界,真所谓‘未知生,焉知死’”[12]。在南宋儒释道合一的思想背景下,人们更加理性地对待个体人生、关注现世的人伦道德。辛弃疾虽渴求现世的功名,但其晚年并未生出长生、再世的妄想。其晚期的老迈书写流露出的虚无之感并非是宗教式的,而是基于现世人生的不得志而产生的。

三、辛词老迈书写的艺术特色

在进行老迈书写时,辛弃疾大量运用语典和事典进行抒情达意,表现出深厚的学养。同时,他通过将不同时空的场景剪辑在一起,在词作中形成了今昔交相映衬的怀旧审美体验。除此之外,他还于词中频频问老,于物我转化间释放压抑的情绪。

(一)善引老语,喜援前贤

辛弃疾为文作词喜用典故,历来为众多文学评论家所关注。在书写老迈时,辛弃疾所用语典与事典具有一定的独特性。

辛弃疾进行老迈书写时常常引用前人咏老的语料,可谓如盐入水,真切自然,其语典的化用远及屈原、杜甫、白居易等,如«蝶恋花»之“冉冉年华吾自老”[1]920化用«离骚»的“老冉冉其将至兮,恐修名之不立”[13]。其中最具典型性的是对唐人诗句的自如运用。在唐代,尤其是中唐,不少诗人开始以大量笔墨描写老年人身心状态,例如杜甫、韩愈、白居易等人。因此在宋代文坛上,他们被确立为“老年衰病形象的代言人”[14]。许多诗人常借其诗句表达叹老情怀,辛弃疾也不例外。一写到衰病、搔首,杜甫的吟唱便环绕耳边,如«水调歌头»之“多病关心药饵,小摘亲锄菜甲,老子政须哀”[1]762化用杜甫«酬郭十五受判官»的“药里关心诗总废,花枝照眼句还成”[15];又如«水调歌头»之“今老矣,搔白首,过扬州”[1]631暗用杜甫«梦李白·其二»诗意:“出门搔白首,若负平生志”[15]231。一写到白发,白居易的身影就会浮现出来,如«临江仙»之“春色饶君白发了,不妨倚绿偎红”[1]881化用白居易«戏答诸少年»诗:“顾我长年头似雪,饶君壮岁气如云。朱颜今日难欺负我,白发他时不放君”[16]1102。又如«菩萨蛮»的“人言头上发。总向愁中白。拍手笑沙鸥。一身都是愁”[1]547化用白居易«白鹭»诗:“人生四十未全衰,我为愁多白发垂。何故水边双白鹭,无愁头上也垂丝”[16]937。

咏老叹老本是宋人的嗜好,经过北宋一代文人的积淀,创作成果已相当可观,这也成为辛弃疾进行再创作的丰富资源。如«水调歌头»:“万事到白发,日月几西东”[1]869化用王安石«愁台»的“万事因循今白发,一年容易即黄花”[17]。又如«木兰花慢»之“老来情味减,对别酒,怯流年”[1]538。化用苏轼«江城子·冬景»的“相逢不觉又初寒,对尊前,惜流年。”[18]从以上所举数例可以看出,这些前代诗人所经历的坎坷的仕途、残酷的党争、衰颓的国势以及自身的衰老,与辛弃疾自身的经历有着很大的相似之处,这为辛弃疾资其作品提供了心理认同感。

典故的选择是词人心态的真实写照,其心态情绪常常附着在古人古事之上呈现出来。辛弃疾所选用的典故多为前贤嗟叹老来功业无成的故事,可见其事典的选择也与其自身遭遇息息相关。«水调歌头»“说酒论剑余事,老子颇堪哀”[1]751的典故出自«后汉书»卷二十四«马援传»:“诸曹时白外事,援辄曰:‘此丞掾之任,何足相烦?颇哀老子,使得遨游。’”[19]他借东汉大将军马援赋闲后揭示自身境遇可哀的话语,表现自己赋闲后的潦倒情状,不言愁而愁闷自现。又如«蓦山溪»“功名妙手,壮也不如人。今老矣,尚何堪?”[1]1433中的典故出自«左传»僖公三十年,时秦晋两国包围了郑国,形势十分危急,有人建议“使烛武见秦君……(他)辞曰:‘臣之壮也不如人,今老矣,无能为也已’”[20],借烛之武的事迹表明自己而今年老力衰,无法再有所作为。

辛弃疾曾自言:“但臣生平,刚拙自信,年来不为众人所容,顾恐言未脱口,而祸不旋踵……”[1]380许是这忧馋畏讥的心理致使他在感叹个人衰老时也要在抒情达意之外,通过引用与自身遭际相类的典故和事例来说明义理,从而使文字的内涵更加深广,表达更为含蓄,不留人口实。

(二)时空剪辑,今昔对比

在进行老迈书写时,辛弃疾的怀旧情结是十分明显的。他总是向过去汲取经验和勇气,对于过去的缅怀成了当下人生之痛的麻醉剂。在老迈书写中,他对时空的流转进行重新表达,以非理性的方式审视自我。

一方面,辛弃疾对漫长的时间周期进行浓缩,以夸张的手法曲尽其情。刘加夫认为,辛弃疾作词能够“较大程度地消隐空间指向,而惯以在时间流程中腾挪变化,曲尽其情”[21]。对时光流逝的敏感性使他能够对事物的荣衰进行细腻的感知,并通过事物的瞬息变化筑造老境,重构时间维度,如“不见可怜人,一夜头如雪”(«生查子»)[1]1006、“一夜清霜变鬓丝,怕愁刚把酒禁持”(«鹧鸪天»)[1]1414。昼夜交替之间,鬓发由黑至白,漫长的衰变周期被浓缩在发色的瞬变之中,造成较强的情感张力,这是辛弃疾惯用的手法之一。

另一方面,辛弃疾将少年与老年两个状态剪切拼接在一起,通过二者的相互映衬,以怀旧的方式进行老迈书写。“怀旧就是人类基于对现实痛感的弥补和调节而最终指向和谐统一的美感体验。”[22]辛弃疾是一位具有怀旧情怀的词人,对少日的意气风发的眷恋源于生存的危机,由此在老迈书写中流露出一种对岁月流逝、青春不再的感伤情绪,且这种情结随着年岁的增长而愈加凸显,如«鹧鸪天»:

有客慨然谈功名,因追念少年时事,戏作。

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初。燕兵夜娖银胡革录,汉箭朝飞金仆姑。 追往事,叹今吾,春风不染白髭须。却将万字平戎策,换得东家种树书。[1]1711

该词作于词人花甲之年,自被迫隐退之后,他一向不敢轻言功名。词的上片追忆少年往事,通过描写率众抗金的壮举渲染自己的英雄气概,场面壮大,豪情满怀;下片转写眼前的落寞场景,以白髭须不能像枯草那样被春风染绿,塑造了一个连胡子都已经发白的个人形象,表达了功名未立、岁月蹉跎、只能老于林下的无限悲慨。毛晋曾评曰:“稼轩率多抚时感事之作,磊落英多。”[3]875辛弃疾将过去的飒爽英姿和眼前的衰老不遇放置在一起,感念时事的同时又伤怀往事,形成鲜明的对照,郁勃难平之情可见于此。

对少年时代的美化,常与老迈书写相伴而生,投射着人生的缩影。选择性地呈现个人的生存记忆,是辛词频用的叙事策略,如«定风波»“少日春怀似酒浓,插花走马醉千钟”的风流与“老去逢春如病酒”的枯寂[1]1000、«破阵子»“少日春风满眼”的潇洒与“新来白发多”的愁闷[1]1024、«满江红»“少日对花浑醉梦”的纯真与“而今醒眼看风月。恨牡丹笑我倚风月,头如雪”的落魄[1]1025、«玉楼春»“少年才把笙歌展,夏日非长秋夜短”的激情与“因他老病不相饶,把好心情都做懒”的倦怠[1]1618,等等。人到生命尽头常常会出现对于原初光阴与人情的缅怀,相比于当下,过去的一切经过词人心灵的净化和重组,显得干净而美好。对过去的理想化并非单纯的个人审美体验,而是带有对现实强烈的批判色彩。青年时期驰骋疆场、浴血奋战的画面无法复现,抗金良机一失再失,沦丧的国土和老去的身体激发了辛弃疾的焦虑感,导致其不断“向后看”。

通过时空场景拼接、今昔对比映衬,辛弃疾在老迈书写中突出了愁绪在衰老过程中的催化作用,表达了强烈的叹老情绪,继而在词作中形成了具有悲剧感的怀旧审美体验。

(三)频频叹问,物我情融

辛弃疾不仅“叹老”,还“问老”,对个体生命的衰老发出质问,在自我挣扎中向外宣泄无奈与不甘的情绪。有时他又会把情绪转移到外物之上,在物我的抗争之中消解生命短暂的焦虑。

完整的“问”,包括发问的主体和回答的客体。在表达叹老情绪时,辛弃疾既是主,也是客,执著的发问体现了他内心的焦虑。任何发问都是一种追寻,是作为受难者的抗争与慰藉。这类设问式的老迈书写,答案或已了然,或是无解。在问老之作中,设问辞格主要分为三类。其一为向己发问,自问自答,直观传达词人的心绪,强化情感。如«水调歌头»“白发宁有种?一一醒时栽”[1]751,谓白发是酒醒之后自己栽种的,即言白发是为现实中的愁绪而产生的。又如«鹧鸪天»的“有甚闲愁可皱眉?老怀无绪自伤悲”[1]967,言己之愁眉不展,表面上是因为无情无绪而自伤自悲的老人心怀,实质上是由于人生的困境而产生了某种的空漠感与幻灭感。再如«贺新郎»“老我山中谁来伴?吾有志,在丘壑”[1]1630,谓自己作为一个独处山间的寂寞老人,惟愿与丘壑相伴,透露了退隐之意。其二为无疑而问,即有些疑问却没有答案、无须对答或无法回答,为词人有意而问,意内而言外,只待旁人细细体会。如«水调歌头»的“万事到白发,日月几西东?”[1]869写岁月匆匆,事繁人老,语气愤懑,感慨颇深。此外,如«菩萨蛮»云“白发少经过,此时愁奈何?”[1]1145«沁园春»云“徘徊久,问人间谁似,老子婆娑?”[1]1393«婆罗门引»云“更何人念我,老大伤悲?”[1]1596«贺新郎»云“甚矣吾衰矣。怅平生交游零落,只今余几?”[1]1746亦是通过设问表达对投闲置散、壮心难遂而任年华衰老的不满,以疏导牢骚心理。其三为向物发问。如«太常引»的“把酒问姮娥:被白发欺人奈何?”[1]507此为淳熙元年(1174)中秋,辛弃疾正值壮年,却向月中嫦娥抛出深扰他已久的困惑:“白发为什么总是欺负我而在我的头上肆意生长?”这一问句,看似无理而有理有情。词人因月之恒常想到自身的日渐衰老,因此才有这举杯一问,其中既有爱国惜时者的苦闷,也有对个人年命的幽思。

向虚无之物和自然之物发问,体现了辛弃疾物我情融、双笔叙写的创作方式。他将个人对于衰老的体会转移到自然物之上,如想象嫦娥独居月宫,无一知音,应是愁白了发:“问嫦娥孤令有愁无?应华发”(«满江红»)[1]471;又如看到沙鸥洁白的羽毛时认为那是因愁而生的白发:“人言头上发,总向愁中白。拍手笑沙鸥,一身都是愁。”(«菩萨蛮»)[1]547外示谐趣而内藏悲凉,想象丰富而饶有趣味。除此之外,辛弃疾还将自然物人格化,从而深化了愁绪。如白发、牡丹会嘲笑词人:“白头笑我,年年送客,自唤春江渡”(«御街行»)[1]1136、“恨牡丹笑我倚东风,头如雪”(«满江红»)[1]1025,这实则是词人的自嘲罢了。白发也会对词人一往情深,纠缠不清:“多情白发春无奈,晚日青帘酒易赊”(«鹧鸪天»)[1]927;甚至会催人老去:“且对东君痛饮,莫教华发空催”(«西江月»)[1]1271。就连青山也跟着词人白头:“尘世换老尽青山,铺成明月,瑞物已三尺。”(«苏武慢»)[1]1333词人以物观我,制造物我矛盾,由自然之物生发出对人事的慨叹,在物我的对抗之中消解生命短暂的焦虑。有时,词人会由己及物,将自我幻化为衰老的他物,如:“老鹤高飞,一枝投宿,长笑蜗牛载屋行。”(«沁园春»)[1]1327当时辛弃疾再到期思卜居,他将自己比作一只意在期思觅一枝之栖的老鹤,以表达青云之志、不群之意、长寿之愿。

辛弃疾的老迈书写将设问辞格中的抒情主体分离出来,虚化客体的沉默与虚无反映了其内心的孤寂与困顿。他通过在物我之间建立联系,设想自然物之有情,以反观自我,使词作的意蕴更加深远曲折。

四、结语

辛弃疾的老迈书写,既是宋代崇老风尚的一个缩影,亦是其个人生命体验的诗意凝结。他以直接或间接的方式言老,将老者作为自我形象的写照,衰颓、枯朽的老年境遇正是其内心世界的镜像。无论是未老而言老,还是已老而言老,辛弃疾赤诚的爱国之心从未改变,而随着年岁渐长,其所执著的功名之念却逐渐淡化。老迈书写中隐含着的不仅是壮志难酬的人生遭际,还传递出随时光流逝而积淀下来的生命意识,折射出个体对于自我与外界的认知,闪烁着情与理的光芒。