大学生碎片化阅读与知识体系构建

——基于扎根理论的研究

欧继花,马磊,龙晓宇

(贵州民族大学 传媒学院,贵州 贵阳550025)

数字时代“快餐式文化”的盛行,逐渐改变了人们的阅读方式,碎片化阅读成为获取信息的主要方式之一。大学生群体是碎片化阅读的主力军,探讨碎片化阅读对其知识体系的影响及其相互关系成为一个新的研究点。已有碎片化阅读的研究主要集中在以下四个方面:一是碎片化阅读的内涵。林元彪认为,“碎片化阅读是描述信息传播与获取情况的形象说法,它有两层意思:一是相对于原典内容的碎片化,二是相对于连续阅读时间的碎片化”[1]。张文亮等认为,“碎片化阅读是指通过手机短信、电子书等电子终端接收器进行的不完整的、断断续续的阅读模式,同时,碎片化主要分为信息碎片化、媒体碎片化和受众碎片化三方面”[2]。可见,多数学者倾向于主张碎片化阅读是一个相对的概念。二是碎片化阅读现状。蒋瑶琪通过调查发现,碎片化阅读已经成为大部分大学生的常态,大学生对能够扩展知识面、愉悦身心的碎片化阅读评价普遍较高[3]。张培琼经过研究后进一步提出,碎片化阅读方式是现代人应对现代网络生活进行阅读的重要方法[4]。但大多学者认为,长远来看,碎片化阅读会是一种广泛存在的阅读方式,碎片化阅读也会逐渐系统化、深刻化,从而满足人们对深度阅读的需求[5]。孙梦嘉等人的研究也表明,可以预测,碎片化阅读会在将来成为适应社会发展且受到大众所广泛认可与接受的一种与网络平台紧密结合的数字化阅读方式[6]。以上学者通过研究证实了碎片化阅读已成常态。三是对碎片化阅读的利弊分析及对策。贺逸群等认为,碎片化阅读极易培养主观依赖性严重、缺乏积极主动的主观思考能力的思维模式,使人们成为互联网的奴隶[7]。而丁启红等在分析了碎片化阅读的利弊后,提出了理性应对的策略[8]。任梓萱分析了网络时代的碎片化阅读后,提出要保持理性的态度,利用碎片化时间进行深阅读,采取措施规范碎片化阅读内容[9]。陈蕊等提出,学校可以举办线上线下相结合的读书活动,号召大学生加强阅读,引导大学生正确利用碎片化时间去阅读知识类信息,进而促成质的变化[10]。梁丹丹认为,国家应完善相关法律法规的制定和颁布,严格制定行业标准,严控准入和发行机制,媒体发行方用优质的内容去抢占市场和阅读空间[11]。四是碎片化阅读对知识体系构建的影响。作为一种普遍存在的阅读方式,碎片化阅读正在影响我们知识体系的架构。赵小彦等辩证地探讨了碎片化信息处理方式对当代大学生的双重影响,认为大学生应积极利用思维搭建桥梁,将碎片化内容进行整合吸收,转化成自己的知识体系,利用订阅号专注于某一方面或某几方面的信息与知识,更好地发挥碎片化阅读的知识体系构建功能[12]。

以上学者对碎片化阅读进行了多方面的探讨,但研究方法较单一,大多为描述性研究;研究视角也大多集中在内涵、现状、利弊、对策等普通视角;对碎片化阅读与知识体系构建的研究,大多是从消极方面论述的。而实际阅读活动中,碎片化阅读已经成为大学生阅读的一种常态,作为一种阅读方式,碎片化阅读究竟是产生消极影响还是积极影响,取决于主体的习惯和对它的把控,如果运用得当,碎片化知识对主体知识体系的构建依然会产生积极的影响。正是站在这一辩证视角上,本研究基于扎根理论的方法,以大学生群体作为深度访谈对象,并对访谈资料进行编码,形成理论框架,探讨大学生碎片化阅读的基本情况及影响因素,并分析碎片化阅读对构建知识体系的影响。

一、研究对象与方法

(一)研究对象与访谈方式

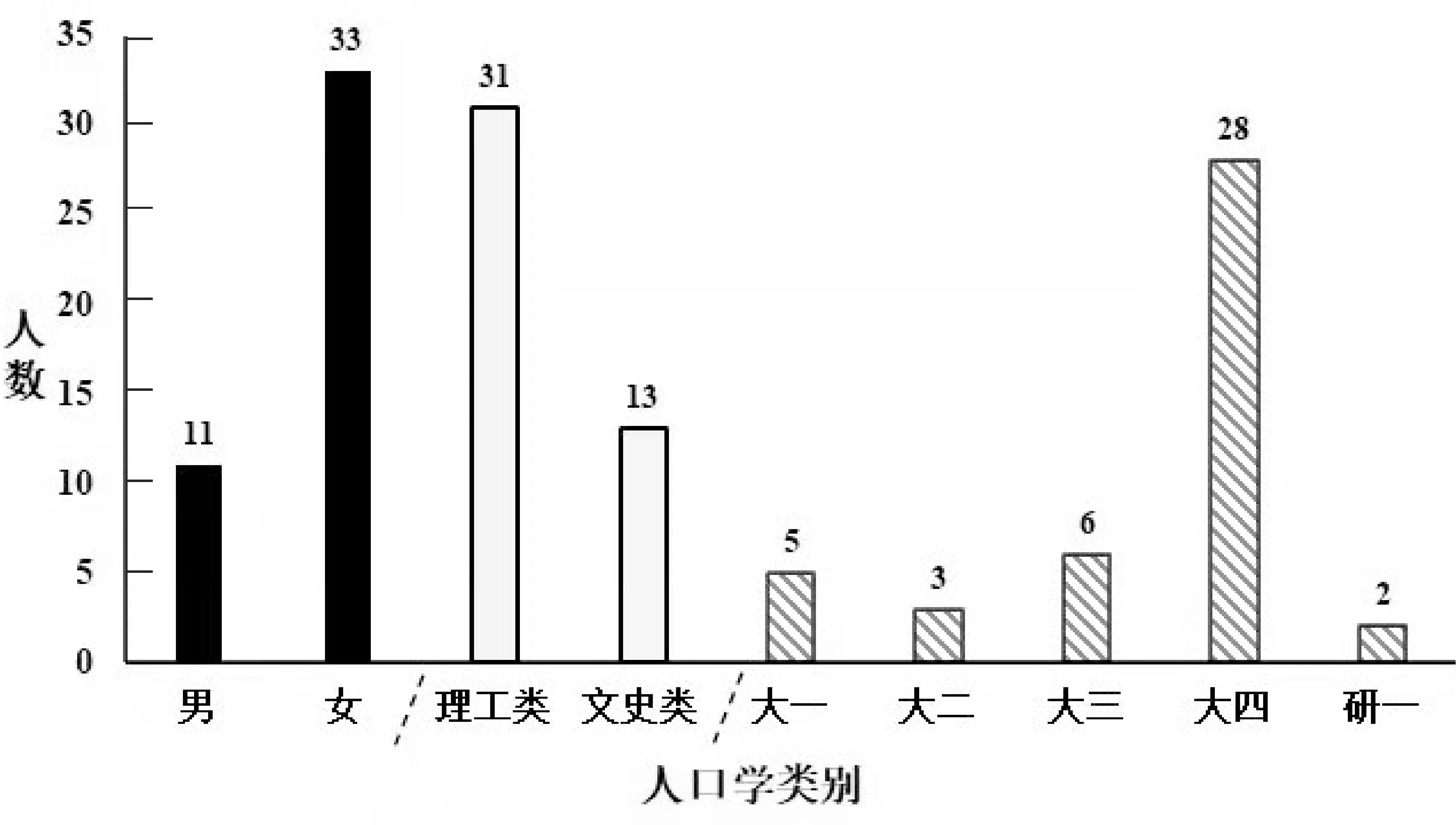

采用目的性抽样法选取44名高校大学生作为访谈对象,并将这44名访谈对象编号为T1-T44。访谈对象基本情况见图1。

图1 访谈对象基本情况

本次研究在搜集整理并认真研读相关文献资料的基础上,编制“碎片化阅读与大学生知识体系构建”的访谈提纲,采取半结构式访谈法,经访谈对象同意后,研究者与抽样所在地区的大学生进行面对面的线下访谈,或通过微信语音通话进行线上访谈。访谈过程始终以访谈对象为中心,注重访谈者的感受,并根据实际情况及时调整访谈策略,访谈完毕后在24小时内将访谈内容转换为文字信息。

(二)研究方法及资料的获取分析

扎根理论是美国社会学者格拉斯(Glaser)和斯特劳斯(Strauss)于1967年在其专著«扎根理论之发现:质化研究的策略»中首次提出的一种质化研究方法[13],这是一种系统化地收集与分析资料,从资料中提升理论,形成理论框架的方法。

根据扎根理论方法,本研究由1名专业教师和2名同学对抽取出的44名同学的访谈资料进行反复研读,进行三级编码,将编码过程中新发现的条目及提炼的类属与已编的条目及类属不断进行比较归纳,提炼出碎片化阅读与大学生知识体系构建的相关规律。在构建理论的过程中利用剩下8名同学的访谈资料进行检验,发现不再产生新的类属及该类属的新属性了,就达到了理论饱和,最后形成大学生碎片化阅读基本情况、大学生碎片化阅读的影响因素、碎片化阅读对大学生知识体系的影响三个类别。

二、研究结果分析

(一)大学生碎片化阅读基本情况词频统计

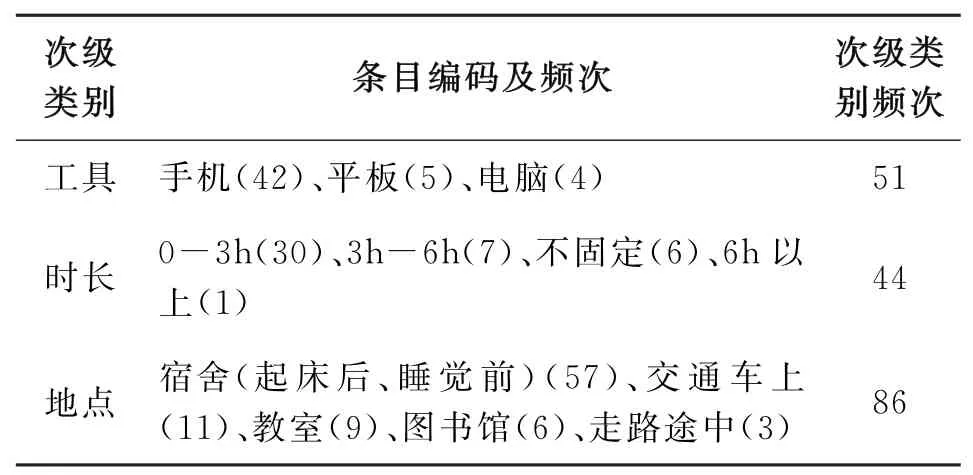

大学生碎片化阅读的基本情况可以从阅读工具、时长、地点三个方面得到体现,具体频次见表1。

表1 碎片化阅读基本情况

在阅读工具上,几乎所有大学生都选择使用手机,频次为42次,其次是平板、电脑等;在阅读时长上,大部分人的阅读时长为0—3小时(h),频次为30次;在阅读地点上,多数人喜欢在宿舍、公交车、教室里进行阅读,其中在宿舍阅读的频次为57次,特别是在起床后、睡觉前进行碎片化阅读已成为大学生的阅读习惯。

(二)大学生碎片化阅读的影响因素词频统计

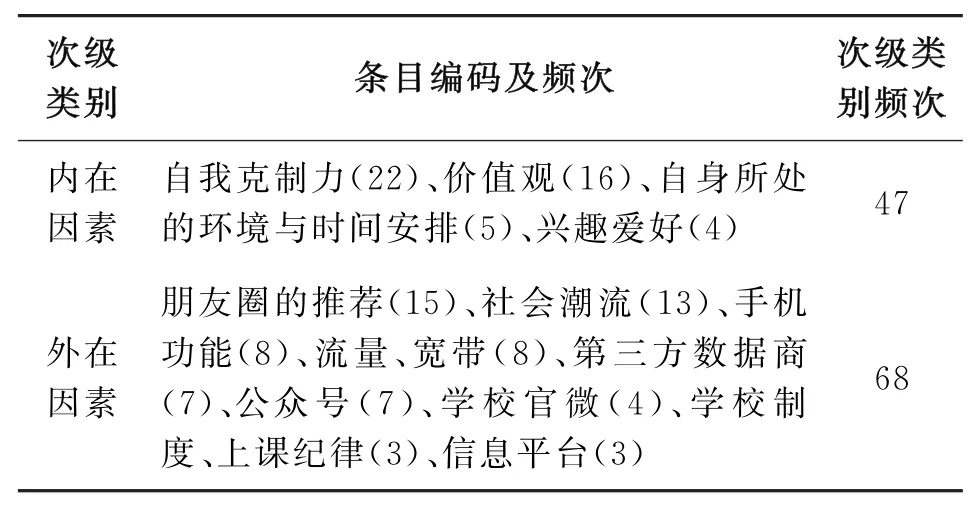

大学生碎片化阅读的影响因素分为内在因素和外在因素两个方面,具体频次见表2。

表2 碎片化阅读的影响因素

在内在因素中,影响最大的为自我克制力(22),其次是价值观(16);在外在因素中,影响最大的为朋友圈的推荐(15),其次是社会潮流(13)、手机功能(8)。

(三)碎片化阅读对大学生知识体系构建的影响词频统计

关于碎片化阅读对大学生知识体系构建的影响,主要可从构建前、构建中、构建后这三个过程进行分析。

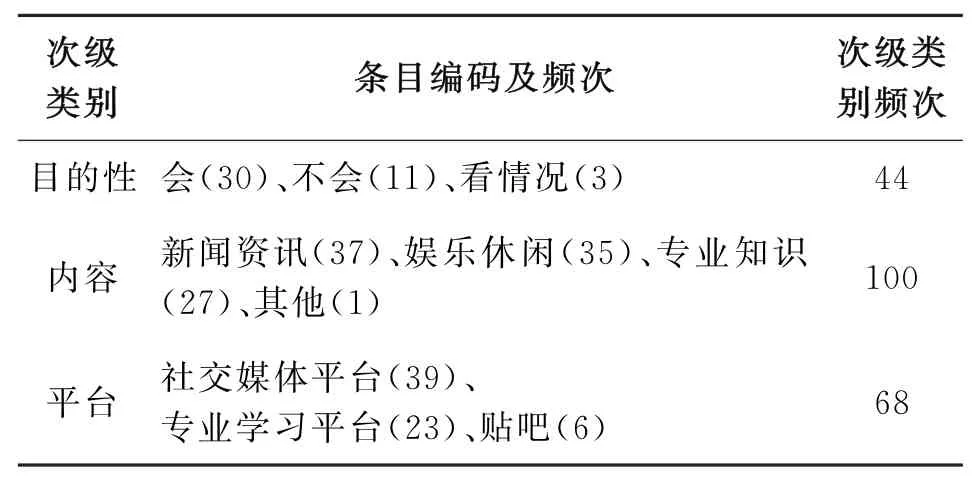

构建前,主要从目的性、内容、平台这三个类别考察碎片化阅读对大学生知识体系构建的影响,具体频次见表3。

表3 碎片化阅读对大学生知识体系构建的影响(构建前)

在目的性方面,大多数人会有目的性(30);在内容方面,以新闻资讯(37)、娱乐休闲(35)为主,其次为专业知识(27);在平台方面,以社交媒体(39)为主,其次是专业知识平台(23),最后是贴吧(6)。

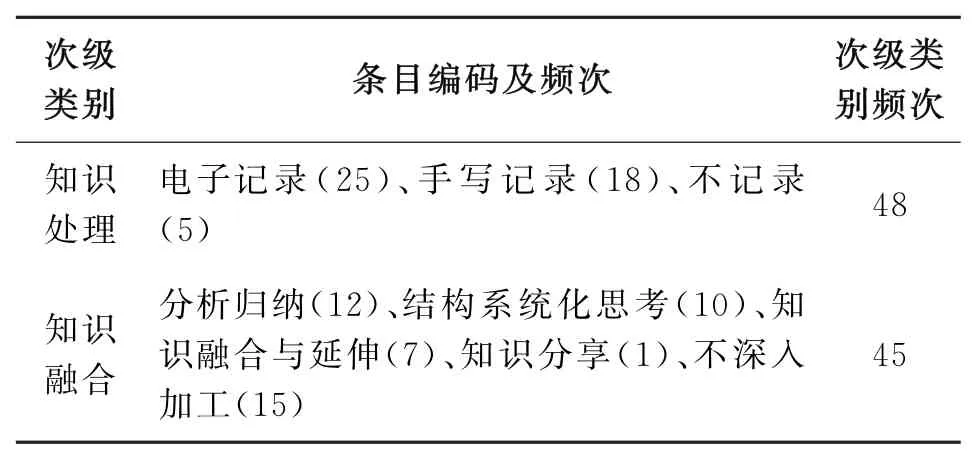

构建中,主要从知识处理、知识融合这两个类别考察碎片化阅读对大学生知识体系构建的影响,具体频次见表4。

表4 碎片化阅读对大学生知识体系构建的影响(构建中)

在知识处理上,大多数大学生处理知识的方式以手机截屏等电子记录(25)为主,以摘抄等手写记录(18)为辅;在知识融合上,仅有部分大学生能够对知识进行分析归纳(12)及结构系统化思考(10),三分之一的同学在碎片化阅读过程中不进行深入加工(15)。

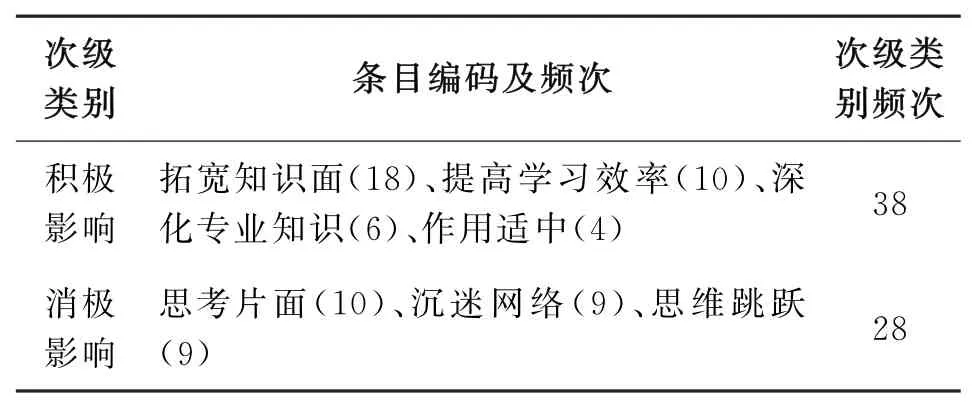

构建后,主要从积极影响、消极影响两个方面来考察碎片化阅读对大学生知识体系构建的影响效果,具体频次见表5。

表5 碎片化阅读对大学生知识体系构建的影响(构建后)

积极影响主要以拓宽知识面(18)、提高学习效率(10)为主,消极影响主要是思考片面(10)、沉迷网络(9)、思维跳跃(9)。大学生普遍认为,碎片化阅读利大于弊。

三、大学生碎片化阅读的基本情况及影响因素探讨

(一)大学生碎片化阅读基本情况分析

数字阅读是大学生进行碎片化阅读的主要方式,这与智能手机等移动终端的便携性、智能化、场景化有关,由于移动互联网成为人们每天接触的主要媒介,阅读因而呈现出明显的碎片化特征。中国新闻出版研究院调查数据显示,我国成年公民数字化阅读方式接触率呈持续增长趋势,2020年为79.4%,其中在线阅读包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等[14]。通过访谈也可得知,手机是当下大学生学习、生活、社交不可缺少的一部分,大学生通过手机实现自身同外界的连接:“选择手机进行碎片化阅读是因为手机是日常生活中使用最频繁的电子设备,而且使用起来也更方便,内容也跟电脑差不多”(T1①T1指访谈对象的编号,下同。);“对于现在的大学生而言,我想大部分都会选择手机吧!手机携带方便,在我们生活和学习中是必不可少的”(T22)。

大学生碎片化阅读的场景和姿势呈现出随意化的特征。大学生在进行碎片化阅读时通常不会刻意选择场景,宿舍、教室、公交车、食堂等都是进行阅读的场景,阅读姿势也由随意的姿势取代正襟危坐[15]。这与贺逸群的研究结果一致。贺逸群发现,大学生主要是在睡前、课间休息时以及乘坐交通工具时进行碎片化阅读[16]。通过访谈我们也得知,大学生碎片化阅读场景的选择具有随意性,但更多的是自身放松的一个行为选择,他们说:“在交通车上进行阅读,打发无聊的时间”(T5);“自己每天都在进行碎片化阅读,一般利用课间、上下课途中、睡觉前、排队、坐公交等碎片时间,在图书馆也常会利用碎片化阅读进行调节”(T43)。

时间的碎片化带来了阅读的碎片化。在大学期间,大学生的时间被课堂学习、社交活动、社会兼职等活动碎片化分割,时间被“碎片化”,使得大家习惯于利用零碎时间进行阅读,碎片化阅读也就成了人们休闲、娱乐、消遣的一种惯常阅读形态。媒体为了自身的多元化建设与发展,迎合人们的阅读需求、提供碎片化信息就成了其必然选择[17]。通过访谈我们得知,大学生进行碎片化阅读的时间分布不均,长短不一,但总时长不短:“现在打开手机,各类APP会推送很多消息,诸如天文地理、古典诗词、理科公式这样短小的知识,每一次需要5~10分钟的阅读时间,一个一个地慢慢阅读就会有三四个小时”(T37)。“我现在大一,课程比较多,一般利用课间、走路、排队、睡前等时间进行阅读,除了在课堂里上课外,大部分时间都花在碎片化阅读上,所以一天下来,碎片化阅读的时间大概有七八个小时”(T42)。

(二)影响大学生碎片化阅读的内外因素

大学生碎片化阅读行为主要受其自身的内在因素、外在因素两个方面的影响。内在因素主要体现在大学生的自我克制、价值观、兴趣爱好等方面;外在因素分为社会性因素和支撑性因素,其中社会潮流、手机推送和公众号是社会性因素,朋友圈和外在环境则是支撑性因素。

本研究发现,自我克制、价值观、自身时间安排、兴趣爱好等内在因素是大学生主动寻求碎片化阅读的主要因素。自我克制力和时间安排决定碎片化阅读的影响偏向。大学生接触社会不深,普遍表现为自我克制力弱,闲暇时易沉溺于碎片化阅读,导致时间安排不合理。长此以往,他们会习惯用孤立的知识点分析问题,不想或不愿意去思考,习惯简单思考,无法对事物进行更深入地剖析,缺乏对知识点之间进行关联思考的能力[18]。访谈中有同学说:“我的自制力不是很好,很容易一看手机就放不下,所以在空闲的时间我差不多都是处于手机不离手、眼睛不离手机的状态中”(T42),“克制力不强,有时候不小心就会阅读得比较久,浪费了很多宝贵时间”(T43)。可见,较强的自我克制力和合理的时间安排是导致碎片化阅读产生积极影响的重要因素。价值观和兴趣爱好决定碎片化阅读的内容。大学生读者认为自己在阅读时追求的是与自身价值观相同或正能量的信息内容,也认为价值观是衡量碎片化内容选择优劣的指标。受访者说:“价值观能让我在阅读的时候选择适合自己价值方向的东西,不至于选择一些颠倒黑白的”(T8)。兴趣爱好也会影响碎片化阅读内容的选择,大学生一般喜欢阅读自己感兴趣的内容,受访者说:“自我价值观会主导自己的看法和想法,在面对碎片化阅读内容时会起着判断作用,决定是否接受它们”(T4),这与欧继花等的“自身兴趣是大学生进行阅读的主要动机之一”的研究相符[19]。

社会潮流、公众号等外在的社会性因素影响较大。大学生在碎片化阅读时更加注重碎片化内容的时效性、新颖性、流行性:“最近流行什么,也会影响我的碎片化阅读”(T37)。同时,一个注重阅读、能够及时推广阅读信息的社会网络推广平台,也会营造浓厚的阅读氛围:“我睡前经常会在喜马拉雅APP上听书,这样既能放松身心,又能收获知识”(T16)。在支撑性因素中,大学生的碎片化阅读受到朋友圈和外在环境的影响,这与欧继花等人的研究结果相符[20]。本研究调查也显示:“朋友圈的推荐,特别是一些老师同学的推荐,如果那个人对我比较重要的话,不管感不感兴趣,我都会去关注他发表的内容”(T44)。与朋友圈的推荐相比,外在环境的影响同样不可小觑。在当今经济发展形势下,巨大的商业价值和成熟的产业链经营模式为网络阅读的发展提供了良好的商业环境[21],网络文化呈现多元化,多彩的文化类型为我们丰富自身的知识体系提供了深厚的给养,正如受访者所说:“我在碎片化的时间里会浏览微博,里面的博主类型不同,提供的知识也不同,我会把这些知识融入到我的知识体系里去”(T41)。

四、碎片化阅读与大学生知识体系构建的关系探讨

利用碎片化阅读构建大学生的知识体系并不是一蹴而就的,碎片信息并不具备深度性、连续性、统一性,而知识体系的搭建需要信息的大量积累,逐渐系统化、深刻化才能构建一个知识系统,这是一个由量变到质变的过程。

(一)目的性、内容喜好和平台选择是大学生知识体系构建的前提条件

多数大学生会带着一定的目的进行碎片化阅读,获取资讯、解决问题是其主要目的,实用主义倾向明显。阅读内容多以新闻时事为主,偏向于了解当下社会状况,同时辅以娱乐休闲和体育新闻,这与何亭等的研究一致,他认为在阅读内容选择上,时事新闻和娱乐休闲内容是大学生的首要需求[22]。大学生碎片化阅读的内容种类繁多,说明他们阅读面广、阅读目的多样。大学生碎片化阅读获取知识的平台是多种多样的,有社交媒体平台、贴吧、专业学习平台等。在碎片化阅读平台的选择上,大部分人选择使用微信、微博等社交媒体进行碎片化阅读。社交媒体平台不仅为大学生进行社交提供了场景,也满足了大学生获取信息的需求,用户在平台上可以和来自世界各地的人分享知识、经验与见解,了解不同地区的风俗,充实自身的知识体系。通过访谈也可得知,大学生在进行碎片化阅读时,阅读目的决定其阅读内容,使用习惯决定其阅读平台,受访者说:“我是新闻专业的学生,关注了许多时事新闻的公众号,空闲时就会通过这些微信公众号看些新闻资讯,也希望了解相关招聘信息,为今后的就业打好基础”(T8)。除社交媒体外,专业知识平台也受到大学生青睐,以提升专业学习为目的的大学生,通过关注并阅读平台相关内容,在学习中查缺补漏,拓宽自身知识面。“我是英语专业的学生,特别喜欢在碎片时间里看‘流利说’等APP提高我的外语能力”(T19)。对成功的渴望使大学生群体权衡碎片化阅读的利弊,保持理性态度,专业平台又提供了较为系统的知识来源,这为大学生完成从知识碎片到知识点再到知识体系的嬗变打下了坚实的基础。

(二)知识处理和知识融合是知识体系构建的核心

在碎片化阅读过程中,部分大学生会使用知识整理软件,大多数学生的知识处理能力较差,处于“过一眼”的状态,这是一种表层的、低水平的、不恰当的学习方式,隔断了知识间的相互联系[23],受访者说:“多数情况下不会进行记录,看的时候在大脑里有加工思考,但忘得挺快的”(T26)。在知识处理的过程中,要有意识地对从新媒介中获取到的知识进行剔除、汲取、加工等操作,实现从知识碎片到知识点的有意义的重组,并完成从知识点到新知识体系嬗变的过程[24]。在此转化过程中,为构建知识体系的整体,最重要的前提是把握碎片化知识的整体性,经过结构化、整体化、细致化的重组,完成对碎片知识的整理与归类,剔除毫无意义的知识碎片,对有效信息进行分类归档,为知识融合做好准备。大学生通常会合理利用工具,借用思维导图软件、手机微信收藏内容对新内容进行整合:“借助思维导图等工具与自己的原有知识体系进行连接,我有自己的选择标准,对于无用内容,基本上看一眼就忘了”(T32)。在知识融合方面,受教育程度对融合效果有重要影响,大学生作为受教育程度较高的群体,认知水平和应变能力较高,一旦接触到新知识,就能够轻而易举地将其融入自己的思维模式,自然地进行知识融合[25]。在融合过程中,新、旧知识之间存在着两种相互作用的方式:同化和顺应。在社交媒体中得到碎片化知识而后进行重组与融合新、旧知识的过程如同搭建积木,需要自身有意识地去完成知识体系的构建。受访者说:“从周边反馈得到的知识对原有的知识体系有影响,与我原有知识相似的碎片知识会让我对原有知识有更深的记忆,反之则会让我去进行重新认识。”(T38)这不仅需要利用头脑中与新知识一致的知识经验,将其作为同化新知识的固定点,而且还要看到已有的与当前知识不一致的知识经验,看到新旧经验之间的冲突,并对新、旧经验作出调整,解决这种冲突,这样才能使新知识成为我们自身知识结构的一部分[26]。由此可见,顺应要以同化为前提,而同化同时也必然伴随顺应的过程。从丰富的信息中寻找对个体新知识体系建构有意义的知识碎片来充实知识点,运用创新性的思维,以固有知识经验同化新知识或充实、调整和改造个体经验以顺应新知识,最终才能形成一个结构化、系统化、专业化的新知识体系。

(三)知识体系构建的好坏需要通过影响效果来检验

碎片化阅读已成为一种阅读新常态,它并不等同于浅阅读。对碎片化阅读进行量化管理和融入自身知识体系的过程,可以使读者提升阅读兴趣,明确阅读目标,提高自我效能感,还可以形成社群阅读效应,将阅读效果通过社交媒体传播出去,产生更大影响[27]:“我会在微信上看朋友们分享自己的阅读感悟,他们的一些看法会促使我去了解与它相关的东西,这对我来说是非常有益的,它们会充实到我自身的知识结构当中去”(T23)。然而,如果频繁接收内容价值不高的碎片化知识,极易导致大学生看问题的角度简单化:“我常浏览网页中的碎片信息,这些信息阅读不需要费脑力,但看多了就会发现,这些信息会影响我的思维,让我看问题时往往只能看到表象”(T25)。这需要有较强的自制力才能从中跳脱出来,而缜密的思考和严谨的逻辑是构建知识体系的基础。构建出合理的知识体系只是初级目的,将系统化、条理化的知识应用于生活中,着眼于解决生活中的实际问题才是最终的目的,也是检验知识体系好坏的试金石:“碎片化阅读得到的知识并不是一无是处,它们为我提供了解决问题的一些经验,还能拓宽我的知识面,有益于我的专业学习”(T28)。这种在实践中得到运用的知识体系,不仅为学生新旧经验的同化和顺应提供了理想的平台,提高了学习的效率,而且可以使学生更主动、更广泛、更深入地激活原有的经验,从而主动地学习[28]。

五、结语

综上所述,碎片化阅读已经成为阅读常态,并为人们的终身学习提供了一种便捷方式。文化管理部门有必要出台相关政策与引导措施,指导大学生树立正确的阅读观念,取其精华,去其糟粕。内容生产商和平台运营方有责任把握阅读方式改变的趋势,制作相应的优质碎片化内容及合理的运营模式。大学生应具备较高的阅读素养和理性思辨能力,善用碎片化的时间和碎片化的知识,构建丰富和完善的知识体系。