违反“两票制”法律行为效力探究

赵 磊

(青岛科技大学,山东 青岛 266061)

一、问题的提出

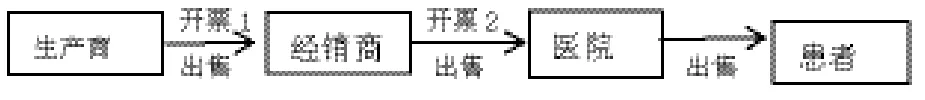

2017 年1 月24 日国务院办公厅发布了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》,《意见》第八条指出推行药品购销“两票制”,综合医改试点地区及公立医院改革试点率先实行,鼓励其他地方也积极推行,争取2018 年在全国范围内推开。尽管自2017 年国家倡导推行“两票制”及后来各省区都陆续推行了该制度,但是在实际药品销售过程中,违反“两票制”的行为仍屡禁不止,最主要的一个原因在于药品销售过程中的层层盘剥,销售人员代表谋取暴利。一般情况下涉案销售人员都与医疗机构人员存在某种关系,以疏通药品的流通。而作为生产企业要保障药品生产、流通的整个环节,少不了该类医药代表的帮助,生产企业就被销售医药代表“扼住了咽喉”。在实际过程中,有不少生产企业为了合规,遵循“两票制”或者走直营的道路,其结果是在与销售代表解除合同的同时,生产药品企业与医疗机构之间的供货关系就此断裂。药品生产企业与销售代表为保障药品正常流通买卖,规避“两票制”,通常的做法是,二者签订一个与买卖合同无关的假合同,销售人员找一家有资质的销售配送公司作为自己的代理人与药品生产企业签订真合同,通过这种阴阳合同的形式销售人员提取高额返利。“两票制”推行前后销售、开具发票的流程走向如下图所示:

“两票制”推行前,即传统的经销模式为:

“两票制”推行后的经销模式为:

二、关于“两票制”典型司法案例

(一)山东林海医药有限公司诉济南同科医药物流有限公司案①

①参见(2018)鲁01 民终5299 号民事判决书。

本案的争议焦点主要有二:一是合同的效力问题;二是保证金是否应予返还。法院认为,两公司签订的《用药合同协议》《补充协议》及购销协议系双方真实意思表示,且未违反法律法规的强制性规定,应属有效。该认定依据为,2017 年9 月13日,山东省卫计委等九部门联合发布《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案》。《实施方案》规定自2017 年11 月1 日起济南、青岛等六市率先实施,自实施之日起六个月内为过渡期,过渡期内流通企业和公立医疗机构自主消化“两票制”下的药品。

在该案中林海医药和同科医药公司签定协议的时间在2016 年10 月21 日,补充协议签订时间在12 月1 日。签订协议的时间在《实施方案》出台之前,因此从签订时间上看应为有效。但是此案合同履行期限落入“两票制”实施范围期间。所以在“两票制”实施之后,林海公司不可能再从同科医药公司购销药品,对于合同约定的业务量也就没有考核的依据,此为林海医药履行政策所致,林海公司不再履行合同考核任务没有过错,则对于合同约定保证金同科医药公司应于返还。本案对于“两票制”所涉及的问题还包括,对于判断合同效力的依据能否适用国务院《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案》,如果不能适用原因是什么,上述文件的效力等级如何,下文将详细论述。

(二)深圳某医药保健品进出口有限公司诉青岛某药业股份有限公司案①

①参见(2021)鲁 0212 民初 302 号案例。

在本案中青岛药业公司作为生产药品企业与作为销售配送企业的深圳医药公司签订《总代协议》,其交易模式为:深圳医药公司与实际配送商约定药品价格,青岛医药公司向深圳医药公司指定的药品配送企业发送药品、开具发票,药品配送企业向终端医院配送药品、开具发票。从药品生产企业到终端医疗机构截止上述流程刚好符合“两票制”的规定,是合法的。但是货款结算完毕后,青岛医药公司核算差价,深圳医药公司指示与该案无关的第三方企业向青岛医药公司提供差价发票,由青岛医药公司向第三方企业支付代理费,在后续流程中,第三方企业的代理事由是虚假的,因此出现的“第三票”即差价发票是不合法的,其目的是规避药品流通环节“两票制”的审查标准。从形式上看,在整个药品流通过程中深圳医药公司与青岛医药公司并未发生票务往来。实际上,第三方开票企业是深圳医药公司的“代理人”,甚至可以说是为了规避“两票制”而赚取高额代理费的另一个自我。显然第三票的开具是围绕着药品的买卖、流通而发生的,药品买卖是起因,规避“两票制”赚取代理费是手段,这是违背“两票制”的典型表现。

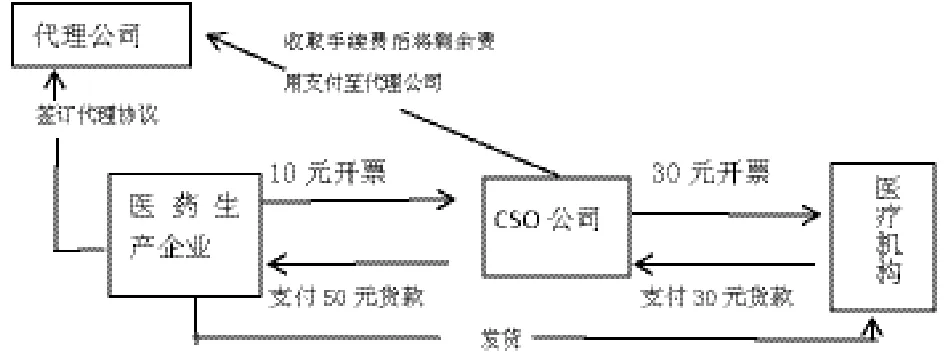

其具体的销售、开具发票的流程走向为:

对于本案法庭认为,规避“两票制”与国家倡导降低药品虚高价格、减轻群众用药负担的目的相违背,同时也违背了《药品管理法》第八十五条的相关规定,最终依据《中国华人民共和国》民法典第八条的规定认定《总代协议》无效。

(三)杨某某诉青岛某医药公司案

本案与上述第二个案例的不同点在于其诉讼主体为自然人,非法人主体。二者签订的协议名称《代理购销协议》,但是其交易模式较为相似,杨某某作为合同代理人开发医药配送公司客户,青岛某医药公司向配送公司发送药品,开具发票、随货同行单等凭证,配送公司向医院等终端医疗机构配送药品,开具发票、返单等凭证,此为合规的“两票制”情形。但是在《代理购销协议中》双方约定,医药公司在向杨某支付代理费之前,杨某需向医药公司提供货价与结算价差额部分全额发票。其中供货价为每袋24.7 元,结算价每袋5 元,差额为16.8 元。在本案中,《代理协议》直接出现了与药品买卖相关的“第三票”情形。作为代理人及生产商的医药公司应当知晓该约定是违反“两票制”的,对此代理人为了合法提取高额代理费用指定第三方CSO 公司与医药公司签订了一份《市场调研服务合同》,医药公司以调研服务费的名义支付代理费,第三方CSO 公司开具服务费发票,在收取代理费后转入代理人手中。CSO 公司,其名称为合同销售组织(Contract Sales Organization,简称CSO),是指受医药生产方或医疗器械生产商的委托,承担商品销售推广工作的机构。其与传统经销商不同,CSO 公司仅作为营销服务的提供者,主要通过学术讲座、市场服务调研、向医生患者推广介绍药品或医疗器械为生产商提供营销外包服务。[1]其总体思路是通过签订阴阳合同的方式使获取的高额代理费合法化。由于在协议期中药品配送是不定期、多次数的,所以每发生一笔业务都会对应一次《市场调研服务合同》,一笔服务费发票。

为什么国家倡导“两票制”,为什么药品价格居高不下,老百姓感觉看病难、看病贵?在本案中将会淋漓尽致的体现。上述提到几组数字,即供货价、结算价、差额。供货价是药品生产企业向配送公司输出药品时的价格;结算价是药品生产企业减去生产成本等必要费用后所能定的市场价格;差额是供货价减去结算价再扣除一定的发票税率后得出的价格。按照该算法,药品生产企业以每袋5 元的价格就可以对外销售至终端医疗机构,但是通过配送公司及“第三票”的形式,则每袋药能够卖到24.7 元,实际过程到终端医疗机构的价格是超过此数的,因为配送公司销售到终端医疗机构又会产生新的费用。从这一过程来看一袋5 元钱的药能够卖到24.7 元之多,而且还能保证药品生产企业不亏本,这是一笔触目惊心的数字,看病难、看病贵问题的解决仍然是一条艰难之路。

该案名为委托代理合同实为买卖合同。第一,委托代理合同中,杨某所得到的报酬应为开发客户所得到的约定报酬,不应是与药品买卖价格挂钩的高额差价;第二,协议中诸如关于违约金的约定、运费的承担、发票的开具等显然不是委托代理合同理应包含的条款,更像是买卖合同的必备特征;第三,透过《购销协议》看背后的《市场调研合同》,更加鲜明地展现出以合法手段企图规避“两票制”的目的。本案还存在一个特殊点,即合同签订在《实施方案》之前,但第一笔业务发生在生效之后,虽然合同已履行完毕,但根据“两票制”及相关法律的规定确系对公共利益造成了损害,对此杨某与青岛医药公司是明知的,双方都存在过错,理应承担相应的过错损失。

三、不同案件类型及其法律效力分析

(一)“两票制”推行前后对于协议效力认定典型案例分析

在山东林海医药有限公司诉济南同科医药物流有限公司案中,二者协议签订在“两票制”实施之前,且在履行过程中因“两票制”的出台而发生的诉讼事件。基于合同效力来讲,《合同法》第五十二条规定了五种合同无效的法定情形。无效合同一般具有两个特征:一是无效合同具有违法性,且根据该条第(五)款兜底条款应理解为违反法律和行政法规的强制性规定,并对国家和社会共利益造成损害;二是无效合同自始无效。根据案件发生的时间背景,不易认定为无效,没有认定为无效的法律依据。后由于协议的履行延续至“两票制”的出台,一方为此提起诉讼,要求解除协议。“两票制”实施后,如果林海公司继续履行合同义务,同科公司继续考核其业务量显然违背公平合理原则,与国家倡导降低药品虚高价格、减轻群众用药负担的目的相违背,由于国家政策法规所致,协议不可能继续履行。因此对于已经发生的法律事实予以确认,后续协议行为予以解除是合理合法的。法官在本案中充分考虑到了协议签订、履行期间、政策出台等时间跨度问题,并没有对案涉协议的有效无效非此即彼地进行“一刀切”,作出了公平合理的司法判决。

关于深圳某医药保健品进出口有限公司诉青岛某药业股份有限公司案,案涉《总代协议》委托代理期限为 2017 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30日。从时间角度看,该协议签订于国务院发布的《意见》之后,《实施方案》之前,尽管在整个代理协议过程中确实出现了“第三票”违反“两票制”相关政策法规,但是根据法不溯及既往的精神,该协议的签订不易认定为无效,应为有效。《实施方案》在2017 年11 月开始试点实行,此外也给予六个月的政策过渡期用以消化“两票制”库存。在该期间内深圳医药公司与青岛医药公司已经开始履行协议。2019 年9 月26 日青岛医药公司向深圳医药公司发出解除通知。本案法官在调查整个案件事实的基础上,认为两公司的交易模式规避了“两票制”,依据《药品管理法》《中华人民共和国民法典》相关规定认定《总代协议》无效,最终驳回深圳医药公司的诉讼请求、青岛医药公司的反诉请求。

(二)药品招标平台的作用在于对药价引导、规制,无法禁止违规“两票制”的交易

国家为了严格执行“两票制”,各省均设置了药品招采平台,在此平台上进行药品的采购和销售。国家规定的“两票制”也在此平台交易中显现。比如药品生产企业向销售配送企业所开的第一次发票,销售配送企业给医疗终端所开的第二次发票均在该药品招采平台上体现。在深圳某医药保健品进出口有限公司诉青岛某药业股份有限公司案中,深圳医药公司认为在药品的销售配送过程中已在药品招采平台上体现出了“两票制”,整个药品的中标、销售是在政府的监管和公众的监督下完成的,不存在违反“两票制”的情形,也没有超出中标价格销售的行为。实际上这一陈述存在悖论,即政府的监管招采平台发挥的是一种规制、流程引导作用,是药品交易过程中一种明示,但是不能也不可能对于招采平台线下的其他违法、违规交易行为进行有效地限制。所以实际交易中可能存在“三票”“四票”的情形。此外中标价可以理解为是一种指导价,但并非不超过此价格不视为违法。这需要将销售价格及销售过程中出现“几票”综合考虑。

国家推出药品招采平台、出台“两票制”的根本目的是尽可能地降低药价,而并非不超过中标价就视为合规合法。例如在杨某某诉青岛某医药公司案中,代理人杨某某为了合法提取高额代理费用指定第三方CSO 公司开具发票给医药公司,如果没有该“第三票”的出现,便不会出现医药公司支付代理费的情形,根据案件中的计算数据,药品生产企业完全可以每袋5 元的价格销售。鉴于药品行业的特殊性,目前市场上还是多以类似高额代理的方式开展业务,但也有少数生产企业开始将“代理”变“直营”,直接向医疗终端输送药品,减少中间环节,该种模式势必会给高额药价进行“降温”。因此,我国的医药、医疗改革仍然有很长的路要走,需要继续深化改革,解决看病难、看病贵的问题。

(三)司法文书中判决及其说理部分依据的位阶及作用不同

在山东林海医药有限公司诉济南同科医药物流有限公司案、深圳某医药保健品进出口有限公司诉青岛某药业股份有限公司案中,法官在判决时都没有直接引用关于“两票制”的相关政策规定。在深圳某医药保健品进出口有限公司诉青岛某药业股份有限公司案中,法官在判决文书中对“两票制”问题进行了论述说明,但在判决依据中引用的是《药品管理法》《中华人民共和国民法典》等相关法律条款。在山东林海医药有限公司诉济南同科医药物流有限公司案中,法官在调查案件事实,裁判说理过程中引用了关于“两票制”的相关规定,但是在判决中仍然适用的是《中华人民共和国合同》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律相关规定。

《最高人民法院关于裁判文书引用法律、法规等规范性法律文件的规定》第四条规定了民事裁判文书应当和可以直接引用的效力性法律法规,其顺序为法律、法律解释、司法解释,行政法规、地方性法规或自治条例和单行条例。第六条规定了,除上述法律法规的规范性文件,根据案件审理的需要,在合法有效的前提下可以作为裁判说理的依据。因此在山东林海医药有限公司诉济南同科医药物流有限公司案、深圳某医药保健品进出口有限公司诉青岛某药业股份有限公司案中,法官都以“两票制”相关政策文件进行了说理,但都没有作为裁判协议是否有效的依据。此外,根据合同法第五十二条第(五)款及合同法司法解释(二)第十四条的规定,认定合同无效的依据仅限于法律和行政法规且为效力性强制性规定,不得随意进行扩大解释。而事关“两票制”的《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案》等文件其效力层级仅为规范性文件,因此可以用来裁判说理,不能用以裁判依据。

综上所述,如果药品销售代理协议发生在“两票制”政策出台之前,不宜认定为无效,如代理协议期间延续到“两票制”实施之后,一方可以解除该协议,因合同解除而损失的逾期利益及业务量考核因属政策所致,双方对此并无过错。如代理协议发生在“两票制”政策出台之后,为此发生诉讼争议,可以代理协议因违反《药品管理法》《中华人民共和国民法典》等法律规定认定为无效,根据合同无效的法律后果,综合考虑协议双方过错予以裁判(具体情形参见下表)。

签订时间代理类型“两票制”政策出台前签订“两票制”政策出台前签订,延续至政策实施过程中“两票制”政策出台后签订个人代理 名为代理实为买卖,应认定为无效 无效 无效公司代理 具备药品买卖资质的,应认定为有效如一方申请解除合同,应予以支持无效

四、余论

“两票制”的推行在一定程度上通过减少流通环节降低了患者的用药成本,并且通过政府招投标平台加强了对药品的监管,确保患者用药的安全性。但是有学者研究表明,“两票制”的实施有部分医药生产企业断供导致药价不升反降。地处偏远的地方由于用药量较少增加运输成本,导致有些流通企业战略性放弃市场,使得该地区患者买不到相关药物或低价药物,[2]出现越是偏远的地区用药越贵的怪像。因此对于“两票制”的推行带来的药价、招投标等问题需要进行全面的分析,改革弊端,切实发挥好“两票制”对解决看病难、看病贵问题的作用。

虽然“两票制”已作为国家政策全面实施,但是药品生产企业仍然需要代理商来完成销售,各级代理商没有合规的票据列支自身环节的费用,因此为控制税负成本,只能到处寻找票据,这直接导致的结果就是不合理高额代理费及代开虚开增值税发票问题的出现。[3]而这一重要问题的表现特征即体现在上述杨某某诉青岛某医药公司案中。我国税务机关对代开发票的态度呈现出了重典治税,从代开一律构成虚开,到迎合特殊行业的客观诉求,将废旧物资行业代开排除在虚开之外,再到近年来准确把握代开发票侵害的法益,严格区分代开与虚开。尽管有部分学者探讨过事关“两票制”的税务及刑事风险问题,但都没有从根本上进行剖析,如果对代开与虚开的界限把握不当,采取粗放的代开模式,导致用票单位舞弊提供不实信息,开票方据此代开的,仍有被认定为虚开的风险。这应是违反“两票制”代开、虚开发票问题研究的一个重点。[4]