超声和CTA在颈动脉粥样硬化诊断中的价值对比

王伟,戚云杰,马乐艳,孙小伶

1.徐州医科大学附属医院超声医学科,江苏徐州221002;2.徐州医科大学附属医院影像科,江苏徐州221002

随着人口老龄化趋势加重,生活方式的改变,我国缺血性脑血管疾病的发生率逐年上升。动脉粥样硬化是缺血性脑血管疾病的基础病理,斑块的产生可导致颈动脉狭窄,导致脑动脉血流量减少,斑块不稳定且发生破裂后可导致血栓,引起脑梗死[1-2]。颈动脉是脑部供血的主要血管,数据指出,脑梗死患者中有93%的患者存在颈动脉斑块,因此对颈动脉粥样硬化以及斑块进行评估,可有效对脑梗死情况进行诊断,为医师临床诊治提供依据[3]。超声是检查颈动脉粥样硬化的常用方法,其可显示患者颈动脉内中膜厚度、管腔狭窄情况、斑块形成情况、血流动力学情况,操作简单,且无创伤性,是诊断颈动脉粥样硬化的首选[4]。CT血管造影(CTA)自身的空间分辨率较高,能从多个角度、大范围对颈动脉血管进行观察,可显示患者血管、斑块的具体情况。该院于2019年11月—2020年11月期间通过对50例颈动脉粥样硬化患者开展超声、CTA检查,对两种检查方法的诊断价值进行对比。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的50例颈动脉粥样硬化患者作为研究对象,男26例,女24例;年龄41~72岁,平均(62.32±7.12)岁。50例患者共被检出斑块138个,其中颈总动脉(CCA)斑块58个、颈外动脉(ECA)斑块55个、颈内动脉(ICA)斑块25个。依照检查方法依次对患者开展超声检查、CT血管造影检查(CTA)。研究通过医学伦理委员会批准同意执行,患者及家属知情同意。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准①患者存在脑梗死病史;②存在短暂性脑缺血发作、头晕头痛等症状;③同意配合开展CTA检查、超声检查;④伴有意识障碍、交流障碍;⑤伴有偏瘫;⑥患者在知情情况下加入研究。

1.2.2 排除标准①因夹层动脉瘤、放疗性血管狭窄等导致的颈动脉狭窄者;②伴有冠心病合并心功能不全者;③因血液流变、动脉炎、血流成分变化、先天发育异常、糖尿病、风湿性心脏病等引起的脑梗死者;④伴有肾功能不全者;⑤对碘过敏者。

1.3 方法

1.3.1 超声检查 设备选择GE C9以及GE E8彩色多普勒超声诊断仪,超声探头频率为7~12 MHz,患者仰卧,显露颈部,头部偏向对侧,经胸锁乳突肌后缘自颈总动脉朝上进行连续扫描,从纵切、横切二维图像对颈外动脉、颈内动脉、颈总动脉进行观察。对颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉以及其分支内中膜情况进行观察,包括形态、回声、厚度、是否有粥样硬化斑块以及特点。颈动脉壁内-中膜厚度超过1.1 mm则诊断为增厚,超过1.5 mm则诊断为粥样硬化斑块。依据超声形态表现将斑块分为软斑、硬斑、扁平斑、混合斑。超声下软斑表现为局限性突入管腔,表面可见连续回声轮廓、光滑纤维帽,存在强度不一的混合性回声或均匀弱回声。硬斑受斑块内钙化或纤维化影响,后方可见声影或明显的声衰减,局部回声强度增加。扁平斑可见局部隆起或弥漫性增厚,存在均匀低回声。混合斑内可见面积超过20%的回声区域,回声级别与其他斑块相差2个以上。

1.3.2 CTA检查 设备选择GE Optima CT540 16排螺旋CT,应用非离子碘造影剂开展扫描,浓度为300~370 mg/mL。管电压设置为100~120 kV,螺距为0.45,层厚设置为0.9 mm。常规扫描颈外动脉、颈内动脉、颈总动脉。经右侧肘正中静脉取造影剂80 mL注入,设置速度为3 mL/s,再取生理盐水30 mL持续注入。自主动脉弓扫描至患者双眼,达到颈动脉100 HU阈值时,采集螺旋CT增强扫描数据,并上传至数据工作站开展图像重建。对检出斑块进行测量,建议开展分段、多点检测,并取平均值,再予以分类。

1.4 观察指标

①斑块数量检出情况:对超声、CTA检出的CCA、ICA、ECA斑块数量进行记录,并予以比较。

②斑块类型检出情况:对超声、CTA检出CCA、ICA、ECA斑块类型进行记录,并予以比较。

③CCA易损斑块检出情况:对超声、CTA检出CCA易损斑块数量进行记录,并予以比较。

④颈动脉中重度狭窄率检出情况:记录超声、CTA检出颈动脉中重度狭窄率检出情况,并予以比较。其中超声显示狭窄率低于50%,则为颈动脉轻度狭窄;狭窄率为50%~69%,则为颈动脉中度狭窄;狭窄率为70%~99%,则为颈动脉重度狭窄;狭窄率为100%,则为闭塞。CTA显示狭窄率低于30%,则为颈动脉轻度狭窄;狭窄率为30%~69%,则为颈动脉中度狭窄;狭窄率为70%~99%,则为颈动脉重度狭窄;狭窄率为100%,则为闭塞。中重度狭窄率=(中度狭窄例数+重度狭窄例数+闭塞例数)/总例数×100.00%。

1.5 统计方法

采用SPSS 23.0统计学软件处理数据,计数资料以频数和百分比(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两种检查方法斑块检出数量比较

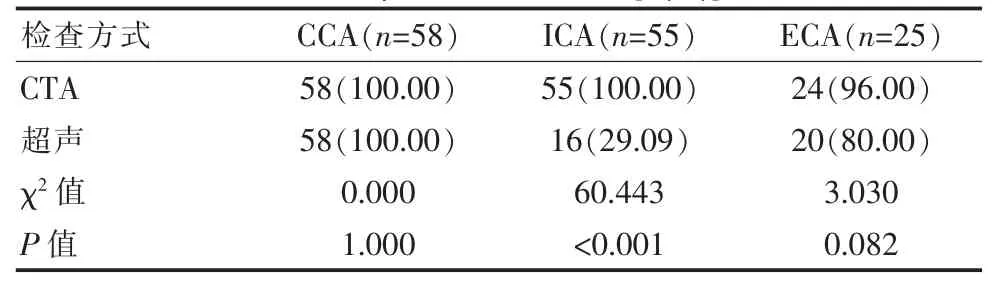

斑块检出数量方面,CTA检查在ICA斑块检出率上高于超声检查,差异有统计学意义(P<0.05);在CCA斑块检出率、ECA斑块检出率方面,两种检查方法差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两种检查方法斑块检出数量比较[n(%)]Table 1 Comparison of the number of plaques detected by the two inspection methods[n(%)]

2.2 两种检查方法检出斑块类型比较

超声的ICA各类型斑块的检出率均低于CTA检查,差异有统计学意义(P<0.05);在CCA、ECA各类型斑块的检出方面,两种检查方法差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两种检查方法检出斑块类型比较[n(%)]Table 2 Comparison of plaque types detected under the two inspection methods[n(%)]

2.3 两种检查方法CCA易损斑块数量比较

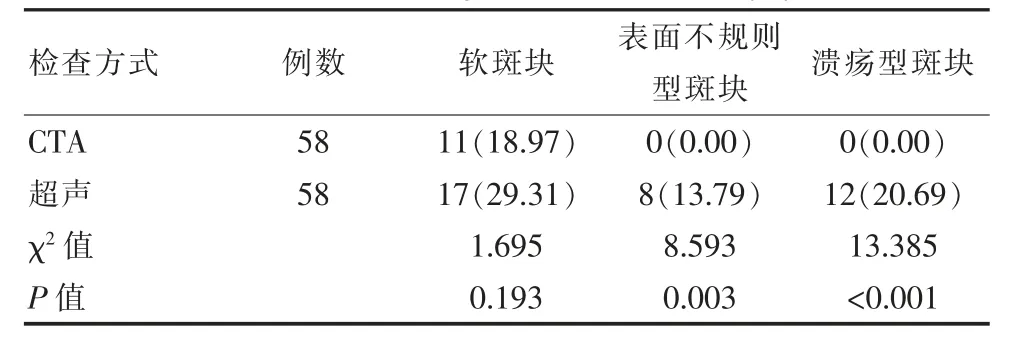

CCA易损斑块检出方面,对于表面不规则型斑块、溃疡型斑块,CTA检查结果均低于超声检查结果,差异有统计学意义(P<0.05),而在软斑块的检出率上,两者差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两种检查方法CCA易损斑块数量比较[n(%)]Table 3 Comparison of the number of CCA vulnerable plaques under the two inspection methods[n(%)]

2.4 两种检查方法下颈动脉中重度狭窄率比较

CTA检查的颈动脉中重度狭窄率检出率高于超声组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两种检查方法颈动脉中重度狭窄率比较[n(%)]Table 4 Comparison of the rate of moderate to severe carotid artery stenosis under the two inspection methods[n(%)]

3 讨论

颈动脉粥样硬化是动脉粥样硬化中常见的一种类型,颈动脉斑块的不稳定,可导致急性脑梗死的发生[5]。因此针对颈动脉粥样硬化患者,临床上需要加强诊断,确定患者颈动脉粥样硬化斑块情况,包括回声、内部、表面体征等,了解颈动脉四周血流动力学指数,从而为脑梗死临床评估提供依据[6]。

数字血管造影(DSA)是颈动脉硬化诊断的金标准,其可清晰显示颈动脉狭窄的具体位置、程度、斑块情况,然而该项检查存在创伤性,且检查费用较高,患者难以接受,临床应用受到限制,因此临床上更多采取价格较低且无创性的彩色多普勒超声或CTA进行诊断[7-8]。

彩色多普勒超声主要对患者血流声频信号波、血流图像进行采集,通过显示患者管腔病变情况,了解患者血流动力学信息,并掌握患者颈动脉IMT厚度、斑块形成情况、管腔狭窄情况等,且经彩色多普勒超声,可掌握患者斑块声学特点以及斑块类型,还能评估易损斑块情况[9]。然而彩色多普勒自身也存在局限性,其要求超声医师具有熟练的技术以及资深经验,且患者体型、发育情况等可影响检查结果,检查范围局限,空间分辨率较差,难以显示远端ICA[10]。

CTA通过造影剂可显示患者全身血管,配合三维重建,可从多个方向、层面、角度对患者血管进行观察,具有较高的空间分辨率,显示范围较广,规避了结构重叠的情况,还可通过CT值对斑块成分进行评价,有利于医师对颈动脉狭窄情况、斑块性质进行诊断,然而其存在放射性,且检查方面依赖造影剂,因此存在造影剂过敏、肝肾功能严重不全的患者,无法采取CTA检查[11-12]。

该次研究结果显示,斑块检出数量方面,CTA检查在ICA斑块检出率上高于超声检查(P<0.05);在CCA斑块检出率、ECA斑块检出率方面,两种检查方法差异无统计学意义(P>0.05)。超声的ICA各类型斑块的检出率均低于CTA检查(P<0.05);在CCA、ECA各类型斑块的检出方面,两种检查方法差异无统计学意义(P>0.05)。表明在ICA各类型斑块检出方面,CTA更具优势,这是因为CTA能够直观且广泛地显示整个颈动脉系血管病变,且不存在角度局限的问题,而超声则无法对ICA海绵窦部进行检测,且管腔深处存在声衰减效应,因此远端颈动脉显影较差,容易导致漏诊[13-14]。

该次研究结果显示,对于表面不规则型斑块、溃疡型斑块,CTA检查结果均低于超声检查结果(P<0.05),而在软斑块的检出率上,两者差异无统计学意义(P>0.05)。分析原因与彩色多普勒超声可直观显示斑块表面溃疡、形态、斑块纤维帽连续性等情况存在联系,虽然目前有学者指出结合CTA下指环征、点状钙化等情况可对易损斑块进行评估,但仍需进一步研究进行确定[15]。CTA检查的颈动脉中重度狭窄率检出率高于超声组(P<0.05)。分析认为,CTA可从多个角度、多个方向对颈动脉形态、颈动脉病变进行观察,有效提高了颈动脉狭窄率的检出[16]。

综上所述,在颈动脉粥样硬化检出中,CTA的优势体现在ICA斑块检出、颈动脉狭窄诊断方面,超声的优势体现在CCA易损斑块诊断方面,两者各有优缺,临床可联合进行诊断。