自然博物馆亲子教育活动中的对话内容研究

邓 卓 舒 琛 杨梦霞 于雪梅 唐智婷 刘 楠

一、 研究背景

博物馆亲子教育活动是指在博物馆举办的,由家长和儿童共同参与的教育活动形式。随着博物馆教育的不断发展,亲子教育活动的需求也不断扩展,国内很多博物馆开发了亲子教学活动项目,比如云南民族博物馆的“端午”亲子活动,武汉市中山舰博物馆的“我的名字叫‘水手’”亲子互动小课堂、成都理工大学博物馆的“恐龙”主题亲子活动等。在亲子活动中,家长和儿童共同参与,博物馆也在不断创造机会鼓励家长和儿童之间的良好互动,帮助家长在活动中更好地了解儿童、发现儿童。

家庭观众是博物馆的重要观众群体,调查显示:在上海自然博物馆的参观人群中,以家庭为单位的群体占总参观人数的比例约为70%。目前已有很多研究者关注到了家庭观众在博物馆中的学习及其影响因素,比如家长对于亲子活动的认知调查[1]、亲子家庭在参观中的话内容和对话方式研究[2]、亲子在场馆中的互动类型及学习效果的研究[3]、使用学习单等中介支持亲子在博物馆中学习的研究[4]等。现有的研究多集中在展厅参观过程中,对于教育活动中亲子家庭学习的研究较少,也较少有研究关注到亲子在教育活动中的相关对话。

对话分析是了解观众在博物馆中学习的重要方法。本研究针对上海自然博物馆亲子教育活动中的亲子对话内容进行了研究,通过对话内容分析了解亲子在活动中谈论了哪些话题,不同任务设计下的亲子对话是否呈现出一定的规律性,教师的话语对亲子对话产生了什么样的影响。研究通过亲子对话内容的分析发现了此类对话的互动特点,为更好地实施亲子活动提供建议。

二、 研究设计

(一) 活动介绍

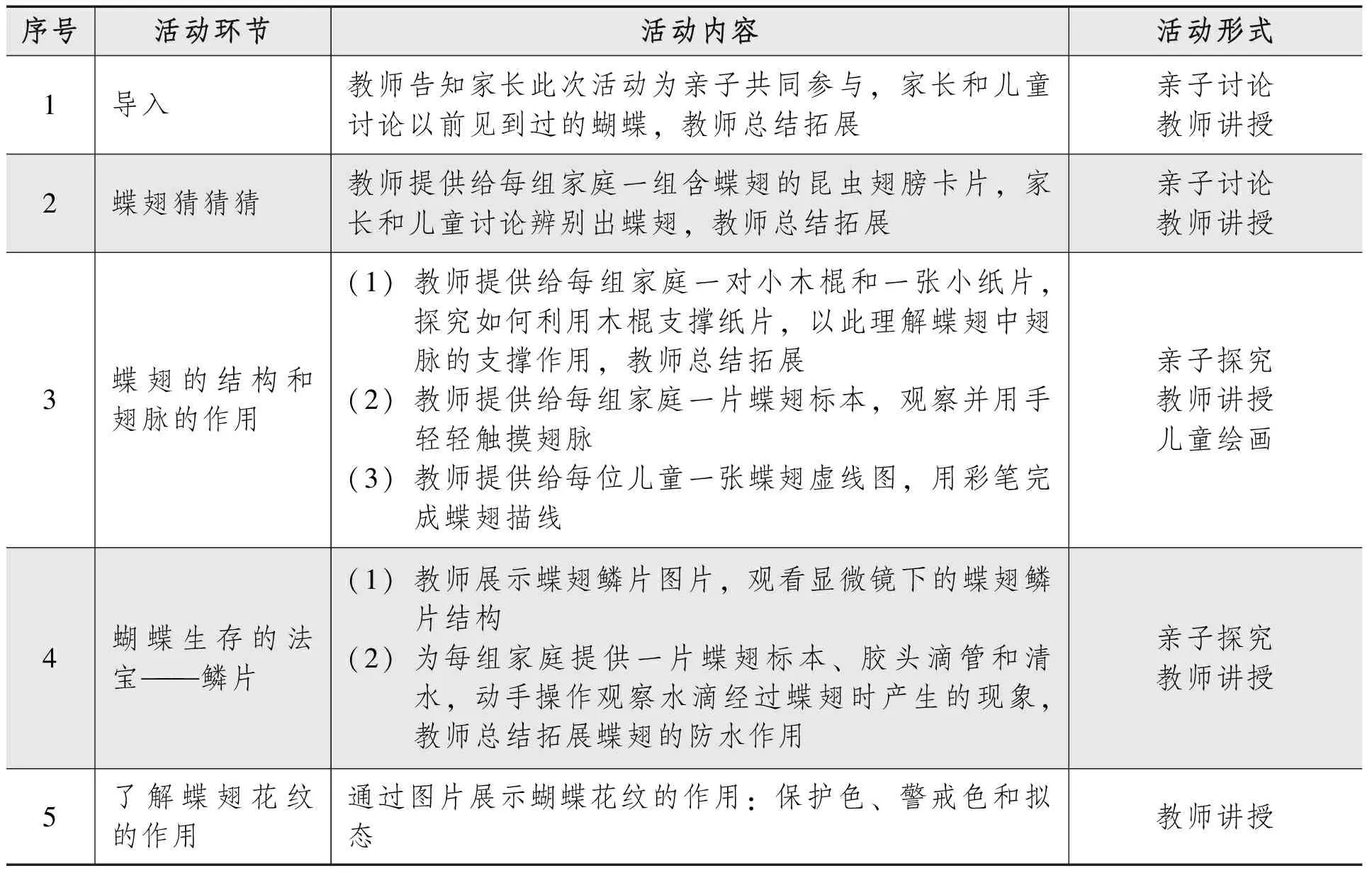

本次研究选择的活动为上海自然博物馆原创教育活动“蝶翅飞舞”,活动形式为课程类活动,在教室中实施。通过一系列的活动引导家长和儿童了解蝴蝶翅膀的形状、翅脉的结构和鳞片的色彩的多样性;引发进一步了解蝴蝶和其它动物的好奇;享受亲子共同参与活动的过程。活动的参与者为幼儿园(3~6岁)的学龄前儿童亲子家庭群体,活动时长约45分钟,主要内容框架如下(见表1)。

表1 “蝶翅飞舞”教育活动内容

(二) 数据收集

本次研究主要采用观察法和访谈法收集数据,参加活动的亲子家庭均为通过上海自然博物馆网站提前预约参加活动的散客,教师为拥有教育学相关背景的博物馆教育人员,具有丰富的教育活动经验,已多次实施过“蝶翅飞舞”活动。“蝶翅飞舞”活动要求一名儿童只能由一位家长陪伴,家长可能是父母、(外)祖父母或其他亲人。为保持样本的一致性,本次研究仅选择了由父亲或母亲一方携带一名儿童参与活动的家庭作为研究对象。每位观察员坐在一对亲子家庭的附近,征得同意后对其进行观察和对话记录。在研究中,由同一位教师实施了四次活动,观察员对四次活动中的亲子家庭进行了观察和对话记录,保持了活动内容基本一致。四次活动共收集到17组亲子家庭之间的对话,儿童年龄都在3~6岁之间,其中小班幼儿2人,中班幼儿10人,大班幼儿5人;男孩11人,女孩6人;7名儿童由父亲陪同,10名儿童由母亲陪同。

(三) 数据编码

本研究采用内容分析法分析亲子家庭在活动中的对话,由于博物馆教育活动中的亲子对话尚无可借鉴的分析框架,本研究借鉴了艾伦(Allen)在美国旧金山探索馆对于“蛙展”的亲子家庭和成人群体的对话研究框架,此框架也是目前国内研究博物馆观众对话时最常用的框架体系。艾伦将观众对话分为知觉、概念、联系、策略、情感五大类别,每个类别下又有若干子类别,知觉型对话含识别、命名、特征、引用四个子类别,概念型对话含简单推理、复杂推理、预测和元认知四个子类别,联系型对话含联系生活、联系先前知识、联系展品三个子类别,策略型对话含展品使用和元表现两个子类别,情感型对话含积极情感、消极情感和惊讶三个子类别[5]。

在艾伦的对话分析框架的基础上,根据研究中实际收集到的对话情况,对艾伦的对话框架进行了改编,从认知、行为和情感三个层面出发,将亲子之间的对话分为三个大类八个子类别(见表2)。

表2 对话分析框架

在编码过程中,遵循以下规则:对话以段落为记录单位,完整的“对话—回答”作为一个单元进行编码;如果在某个展项前出现了某种类型的对话则记录为“1”,没有出现某种类型的对话记录为“0”;本次研究的重点是家长和儿童的对话,如果是家长和儿童当中的一方与教师交流或回答教师的问题,则不作为分析的内容,如果对话内容当中涉及到亲子与教师三方的对话则对其中儿童和家长的对话进行编码;因为以对话段落为记录单位,在实际的过程中,可能会出现某一组对话实际包含多种类型的对话类型,按照实际出现的对话类型进行统计,一组对话编码中可能会出现多种对话类型,实际的对话类型数量多于对话组数。

三、 研究结果分析

(一) 对话类型多样

从亲子对话的总体类型来看,认知型对话占比60.05%,与行为有关的对话占比32.73%,与情感有关的对话占比7.22%(见图1)。

在认知类别的对话中,以事实型对话为主,联系型和分析型次之,评价型最少。事实型对话多说明家长和儿童更多谈论了事物的一些事实特征。联系型对话也较多,家长和儿童会基于博物馆活动内容联想到之前生活的经历,儿童也会对自己熟悉的事物更感兴趣。分析型对话相对较少,一方面在活动任务设计中涉及到分析的部分相对较少,另一方面家长和儿童的对话中较少涉及到深层次的分析和推理。评价型的对话较少,多为家长对儿童在课程中表现的评价。在与行为有关的对话中,操作型对话比例最高,主要与活动设计中的操作性活动有关;管理型对话也在整体对话中占据了一定的比例,主要是家长对儿童行为的管理,说明在活动中家长也是秩序的维持者。情感型对话以积极情感的展示为主,主要是对蝴蝶翅膀、活动内容的喜爱之情;表达消极情感的对话极少,说明总体上儿童和家长的活动体验较为积极,只有极少数儿童通过对话表达了对课程内容的一些消极体验。各类对话的分类型所占比例见图2。

(二) 不同活动环节中的亲子对话内容存在差异

教师讲授环节主要由教师组织和讲解活动内容,引导家长和儿童参与活动。涉及到教师讲授环节的对话内容与教师的引导性话语密切相关,比如家长多次重复教师的问题,通过转述的方式提问儿童。教师讲授环节以事实型对话为主,联系型对话次之,其中部分联系型对话由教师引导而发生,比如由叶脉引出蝴蝶的翅脉,也有部分联系型对话是家长和儿童将课程中涉及到的内容与自己的生活经验建立起联系。从图中还可以看出这一环节当中发生了较多的管理型对话,主要是家长从课堂纪律的角度对儿童行为的管理。分析型、评价型和有关积极情感的对话次数相当,消极情感的对话较少发生。

亲子互动讨论环节主要是一起讨论之前见过的蝴蝶以及从昆虫翅膀卡片中辨别出蝶翅。根据任务设计,会有关于先前与蝴蝶有关经验的联系以及昆虫翅膀是否为蝶翅的判断。但在辨别蝶翅的讨论中,以认知型对话中的事实型、联系型和分析型为主,其余对话较少。在是否为蝶翅的判断中,事实型对话多于分析型对话,多数对话仅限于是否为蝶翅的陈述,较少给出为什么会这么分析和判断的理由。

图1 不同对话类型所占比例

图2 不同对话分类型所占比例

儿童绘画环节由儿童完成蝶翅描线图并画出蝴蝶身体。这一环节的绘画任务基本由儿童独自完成,对话内容也以操作型的对话为主,家长会对儿童的绘画进行指导。还有一些关于蝶翅特点的事实型对话。评价型对话也占据一定的比例,包括家长对儿童绘画的评价和儿童对自己“作品”的评价。

亲子探究环节主要是一些动手操作型的任务,通过模拟、触摸、实验操作等方法探索蝶翅奥秘。这一环节的对话讨论与操作性任务密切相关,因此对话类型也以操作型对话为主,还包括一些围绕操作之后产生现象的事实性解释和有关分析推测。联系型对话和积极情感的对话也占有一定比例。

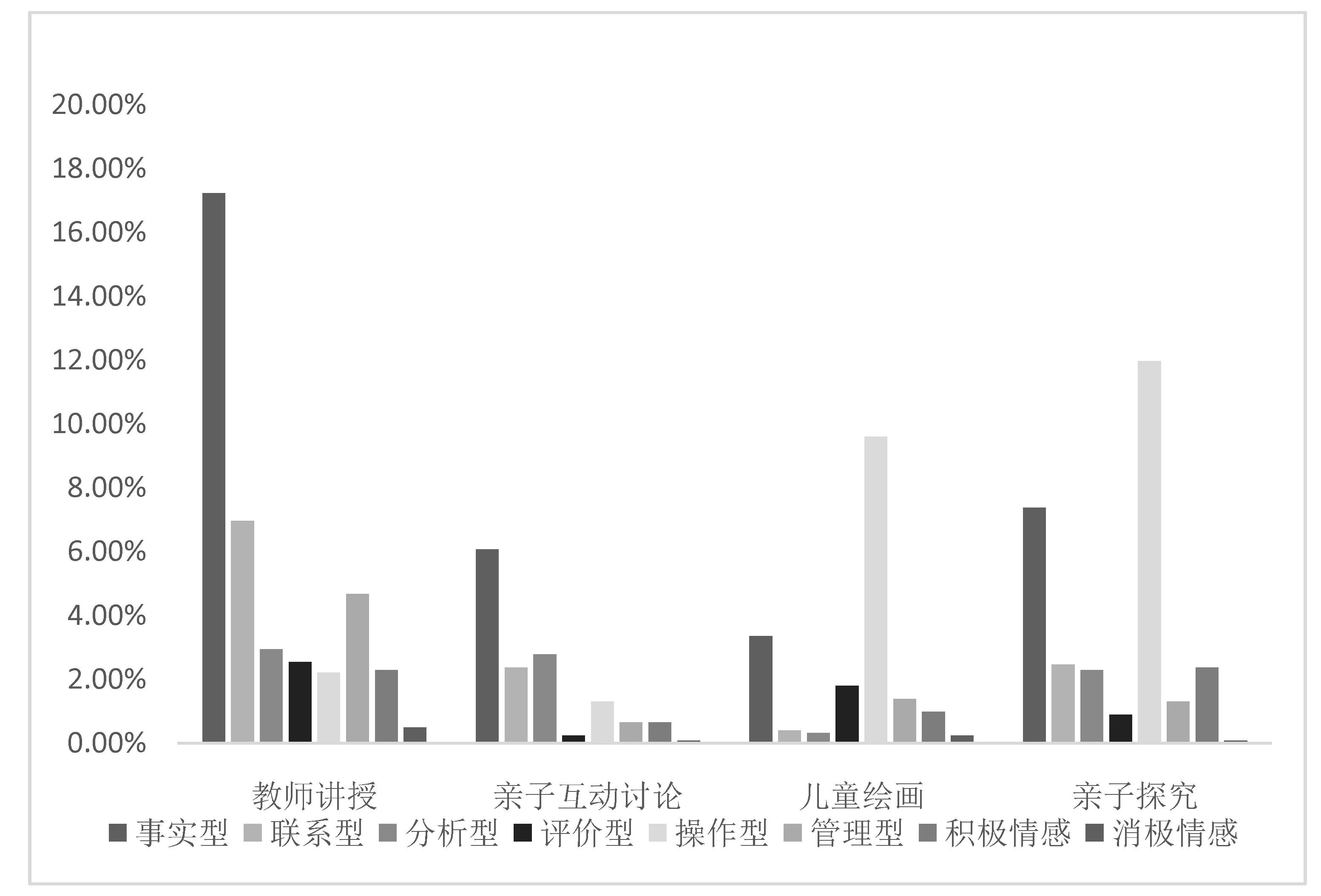

不同活动环节内部亲子对话占比详见图3。

图3 不同活动环节内部亲子对话所占比例

横向比较四个环节的亲子对话在所有对话中所占的比例(见图4),可以发现事实型对话在所有环节中都占有一定的比例,以教师讲授环节和亲子探究环节比例最高。联系型对话比例在教师讲授环节最高,亲子互动讨论和亲子探究环节相当,儿童绘画环节较少。分析型对话在教师讲授环节最多,亲子互动讨论和亲子探究环节次之。评价型对话主要发生在教师讲授和儿童绘画环节,在教师讲授环节中以评价课程有关内容为主,在儿童绘画环节以家长评价儿童绘画过程中的表现和绘画作品为主。操作型对话集中在两个以动手操作为主的环节,即亲子探究和儿童绘画环节。管理型对话主要发生在教师讲授环节,说明在这个环节中儿童会出现较多违纪行为,比如在教室乱走、随意说话等行为,积极情感的对话主要发生在教师讲授和亲子探究环节,说明这两个环节中的内容设计更容易使参与者产生积极情感,消极情感的对话本身数量较少。

图4 不同活动环节之间亲子对话所占比例

(三) 不同家庭之间的亲子对话类型存在差异

不同家庭之间的亲子对话类型也存在差异(见图5),总体上以事实型和操作型对话为主,不同对话所占比例有所不同。这可能与儿童年龄、知识基础、家长和儿童的互动方式等有关。有些家庭会发生更多的联系型对话,他们会更多地引入自身的相关经历;有些家庭发生了更多的分析型对话,他们会更多谈论到现象背后的原因;有些家庭发生了比较多的评价型对话,家长和儿童会对活动中内容进行评价,家长也会对儿童在活动中的表现进行评价;有些家庭管理型对话较多,说明儿童在课堂上出现了一些家长认为的“问题”行为次数较多,会对其进行制止;还有些家庭积极情感的对话较多,说明在课堂中会更多进行情感的表达。

还可以看到一些家庭某种类型的对话没有或者特别少,与其他家庭相比,样本3的家庭没有发生过联系型对话,说明他们在活动中没有进行相关的联想;样本2和样本17的家庭没有发生管理型对话,说明儿童在家长认为应该遵守的课堂秩序内进行活动;样本5没有发生情感型对话,在课堂过程中儿童和家长之间没有进行对应的情感交流。

图5 不同样本的对话所占比例

(四) 教师的提问和引导性话语中的主要类别与亲子对话一致

作为活动的组织者,教师在活动中的提问和引导性话语会影响到亲子对话内容,按照亲子对话的分析框架对教师在四次活动中的提问和引导性话语进行了统计(见图6)。由于受到活动中参与者回答和提问话语的影响,教师在四次活动中的提问和引导性话语不完全一样,但核心问题和提示性言语的叙述方面基本保持一致。教师的话语主要集中在事实型、联系型、分析型和操作型四种类型。其中以事实型对话所占比例最高,操作型次之,分析型和联系型较少,这与亲子之间的主要对话类别的统计结果基本一致。几乎未发生管理型对话,说明在活动中主要由家长承担了秩序维持者的角色。

图6 教师的提问和引导性话语所占比例

四、 研究结论与建议

(一) 研究结论

1. 引导儿童观察的事实型对话比例高,但能够引发深入思考的分析型对话比例较低

在认知型对话中,事实型对话占据了绝对优势,分析型对话的比例较低。本次活动中的事实型对话在引导儿童观察事物现象、特征方面发挥着重要作用。不管是教师的提问和引导性话语,还是亲子之间的交流都有很多此类型的描述,但是仅停留在特征的讨论无法引发更深层次的思考。

分析型对话比例低的原因与教师的提问和引导性话语有关,在教师的提问中分析型问题比例较低,引导性不够。比如在课程中的蝶翅辨别环节,教师发布任务时让家长和儿童通过讨论辨别哪些是蝴蝶,并未要求陈述理由,多数家长和儿童的对话仅局限在讨论某个昆虫翅膀是不是蝶翅,对话中的话语多是“是或否”的简单回答,没有再进一步追问“为什么它是/不是蝶翅?”进而比较分析蝴蝶翅膀和其他昆虫翅膀的差异性。

2. 对话内容与活动任务设计密切相关

本次活动中涉及到四个不同类型的活动任务:教师讲授、亲子讨论、儿童绘画和亲子互动探究,每个任务环节发生的对话类型与这些环节活动中的核心任务基本一致。教师讲授以教师组织活动为主,亲子之间无特定任务,以倾听和提问互动为主,在这一环节中亲子对话主要围绕事实型、联系型和分析型问题,这些问题也与教师讲授的内容相一致。亲子讨论环节通过讨论的方式,观察、分析和比较蝶翅的外部特征,同样发生了较多的事实型、联系型和分析型对话,与该环节的任务设计也是密切相关的。儿童绘画环节以儿童完成蝶翅绘画为主要任务,这一环节发生了较多的操作型对话,家长充当了儿童的协助者和指导者。亲子互动探究环节主要以动手操作的任务为主,通过动手操作观察现象、发现规律,这一环节发生了较多的操作型、事实型和联系型对话,也基本与该环节的任务设置相一致。

3. 教师在亲子对话中起到中介作用

教师作为活动的组织者,会通过设置任务、提问互动等的方式与家长和儿童进行互动,在这个过程中,家长会把教师的阐述性话语、问题等通过转述和解释的方式再次与儿童进行交流。从对话所占比例来看,亲子对话以事实型和操作型对话为主,在教师的提问性和引导性话语中,也是这两种对话所占比例最高。因此,教师在家长和儿童的对话中充当了中介的作用。亲子对话的内容和深度在很大程度上受到教师教学设计和课堂话语的影响。

家长重复转述教师的问题:

家长:发生什么了?水珠会留在上面来还是流出去?

儿童:出去了,你来看看。

4. 对话内容反映出家长与儿童互动方式上的差异

从不同家庭的对话内容也可以看出家长和儿童互动方式的差异,一些家长在与儿童对话过程中循循善诱,鼓励儿童自己发现,也有一些家长在对话中倾向于给出儿童标准答案。在评价儿童表现时,一些家长以鼓励为主,注重儿童的体验,也有一些家长倾向于用特定的“标准”评价儿童。

亲子互动讨论(辨别蝶翅):

儿童1:这个不是蝴蝶。

家长1:为什么觉得这个不是蝴蝶?

儿童1:这个是翘起来的。

家长1:哦,不一样,是吗?形状不一样,是吗?这个是平的,对吗,蝴蝶是这样的。

儿童2:这个是蝴蝶,这个也是蝴蝶,这个是蝴蝶吗?这个呢?

家长2:这个也是蝴蝶。那个是蜻蜓。这个是凤蝶,这个是蛱蝶,这个应该是粉蝶,这个是什么?

儿童绘画(蝶翅描线):

家长1:好,可以可以,稍微偏一点没关系的。这里还有个虚的,看到了吧。嗯,好,这个画的还要好。

家长2:你这画的不对,你要换个形式画,你要这样(上手指导)画,这样画出来好看。你这个也没有画直。怎么画成这样。

(二) 建议

1. 活动中体现儿童的主体地位,明确家长身份定位

博物馆亲子活动涉及到教师、家长和儿童三方面的关系,在活动的设计中和实施中要以儿童为主体,充分了解儿童科学学习的特点。根据《3-6岁儿童学习与发展指南》,幼儿科学学习的核心是激发探究兴趣,体验探究过程,发展初步的探究能力。引导儿童通过观察、比较、操作、实验等方法,学习发现问题、分析问题和解决问题的能力[6]。在活动中着重培养儿童的观察、预测、调查、分类、交流等能力。同时考虑到家长的角色,让家长以共同参与者的身份加入到活动中来,在需要亲子合作的任务设计中,可基于儿童特点设置一些在一定程度上超出儿童现有能力的环节,让家长提供脚手架辅助儿童完成任务。在合作任务的基础上充分调动家长的参与积极性,提升亲子互动的质量。

2. 精心设计引导性问题,促进深层次的亲子交流

在教师的课堂话语和亲子对话类型中,都是事实型对话多、分析型对话少,反映出课程设置中引导儿童观察的话语多,而引导其预测和分析的话语少。而在亲子活动中,家长的话语很大程度上受教师话语的影响,在这种情况下,亲子对话中引导儿童深入思考的问题也较少。针对上述情况,在教学设计中需进一步明确核心问题和每个活动环节的重点问题,将这些问题进一步分解到活动中,逐步深入、启发诱导,促进家长和儿童之间的深入交流。

3. 设置多种形式的互动任务,增强亲子家庭的参与性

亲子在博物馆的对话内容与活动任务设计密切相关,可以利用多样化的活动设计形式和丰富的活动材料增加家长和儿童之间的互动。在亲子活动中,通过设计多种形式的协作任务,如标本观察、互动讨论、实验探究、游戏、手工制作、绘画等方式,增强亲子之间的参与性和互动性。在活动中的不同材料又增加了亲子之间协作的机会,提供丰富的标本模型、卡片、动手制作材料等,通过耳听、眼看、手动等多感官的接触给予家长和儿童更深刻的体验。

4. 开发更为详细的活动手册,给予家长更多引导

在活动中,一些家长在对话中倾向于给出儿童标准答案以及用特定的“标准”评价儿童的现象说明家长在有效引导儿童方面还存在不足。博物馆在开发活动过程中可为家长提供一份详细活动手册,手册中可详细在不同活动环节特别是亲子互动环节中期望儿童达到的目标,以及目标年龄段的儿童能够达到的水平,可能需要家长提供的帮助、相关的引导性问题等。通过手册的方式给予家长更多方法上的引导,以期更好地实现亲子之间的互动。

五、 结语

本研究借鉴了艾伦在博物馆展厅的观众对话研究框架分析了亲子在博物馆教育活动中的对话内容,并根据活动中收集到的对话情况对框架进行了改编,以此分析活动中亲子间的对话。从现有框架中能够了解到亲子在活动中说了些什么,他们是如何互动的,教师话语与亲子对话之间的简单关系。由于目前博物馆教育领域针对亲子教育活动的研究仍然较少,博物馆亲子教育活动的目标定位、实施方式、“好”的活动的评价标准等目前尚无统一的标准。本文中的框架还存在未能更好地结合亲子教育活动的特点进行对话分析的问题。如前文中《3-6岁儿童学习与发展指南》提到的幼儿科学学习的核心是激发探究兴趣,体验探究过程,发展初步的探究能力[6]。博物馆亲子教育活动也应以儿童为中心,遵循上述要求。或许可借鉴儿童科学探究能力的相关培养框架从活动内容的角度出发更好地构建博物馆教育活动中的亲子对话分析框架。如美国学前儿童科学探究能力培养框架中提到发展学前儿童五个方面的科学探究能力:观察、预测、调查、分类、交流[7]。后续研究可尝试借用相关框架结合教育活动的内容的角度构建博物馆亲子教育活动中的亲子对话分析框架,也可进一步研究亲子对话与教师话语、教学材料等的关系,更好地分析教学设计与亲子对话之间的关系以及博物馆亲子教育活动实施的相关问题。

致谢感谢上海自然博物馆(上海科技馆分馆)宋瑛、吴嘉霖、陈智威参与本文数据收集工作。