博物馆学习单设计元素分析

吴 莎

一、 博物馆学习

2007年,国际博协修订了“博物馆定义”:“博物馆是一个为社会及其发展服务的,向公众开放的非营利性常设机构,为教育、研究、欣赏的目的征集、保护、研究、传播并展出人类及人类环境的物质及非物质遗产。”[1]该定义将“教育”调整至首位,取代了自1961年延续至2001年定义中“研究”的首要位置。不同于西方博物馆从“小众”收藏到教育公众的功能演变,我国博物馆因自身发展脉络,自诞生之日便以教育民众为己任。

博物馆运用场景、声光电等手段还原展品所处的环境、历史背景等,为公众创设学习环境、提供学习资源。观众走进自然博物馆,无需远行就能看到世界各地的动植物;走进历史博物馆,没有时光机也能感受百年前的生产、生活;走进科技馆,体验“法拉第笼”或是“自己拉起自己”,直观了解静电屏蔽和滑轮的原理……展品是博物馆学习的基础和特色,但并不是所有的观众都能通过参观博物馆理解展示内容或展品传递的信息,一成不变的展品也无法满足个性化的参观需求。诚如鲍贤清教授所言:“展品是博物馆学习发生的基础,但并不能保证学习能自然地发生”[2]7。为了让观众看到展品隐藏的内容,促进博物馆学习的发生,越来越多博物馆意识到需要开展多种教育活动、开发多样教育资源以延伸和拓展展品内容。

二、 学习单的概念及其作用

学习单作为一种教育资源,因其节约人力、补充和丰富展览内容、受众广等特点,受到了众多博物馆的青睐。国外将学习单称为“worksheets”“learning sheet”“activity sheet”“study guide”“family guide”“self-learning guide”等,对其的定义:包含与场馆展品相关的问题或是需要观众完成的任务的一页或多页纸[3]。国内也将学习单称为任务单、探索手册等,国内学者对其的定义如下:

表1 学习单的定义

综合以上学者的定义,可以归纳出学习单的特点:一是弥补展示的不足,对教育资源进行二次开发;二是引导学习者观察、思考,促进学习者学习,为其提供学习工具;三是促进观众与展品的互动,加强观众间的交流。

对于学习单的作用,学界也有不同的看法。

一些学者认为学习单对博物馆学习有消极影响,比如:学习单让学习者失去了在场馆学习的自由,在完成学习单任务的驱使下,学习者只是从提供的文本中寻找答案,而不是从展品中寻找答案[8]。为了回答学习单上的问题,学生匆忙地从一个展品奔向另一个展品,而不关心其他的事。学习者过度在意学习单的答案,为了完成学习单甚至抄写同伴的答案,而不是通过参与展项,体验展品获得答案[9]。普瑞斯(Price)和海因(Hein)明确表示不赞成在场馆参观中使用学习单。他们认为学习单也许能够让学习者专注观察,协助其识别,但学习单阻碍了学习者真正的观察,阻碍他们提出自己的问题,让学生关注于狭窄的任务,而忽视了广阔的问题[10]。

但更多的学者认为学习单能够促进博物馆学习,比如:学习单能够充当一个先行组织者,帮助学生组织他们的参观,为新知识的习得提供支持[11]。学习单能够帮助学习者了解展品,发现展品的重要特点及相关知识[12-14]。学习单关注的是展品,而不是标签,它能够鼓励孩子去观察并发现观察的力量[15]。鲍贤清对学习单开展的准实验研究发现,学习单和家长指导单对家庭成员的参观行为、参观时的对话和提问都产生了正向的影响,能够帮助学习单使用者识别展品、环境中存在的学习给养,达成了学习设计的目标[2]136-194。李芮珂基于中国“慰安妇”历史博物馆设计的导览式学习单延长了观众的参观时间,增加了观众对某些展品的观察、思考,观众领会到了博物馆的设计意图[16]。李文晴发现博物馆探究式学习单的设计可以促进孩子与家长间的交流以及促进孩子探索行为水平的提高。[17]陈柏因和陈美霖对比研究学习单对亲子对话的影响,发现使用体现情境学习模型要素的学习单能帮助亲子更自信、更合理地从多个角度构建对动物及其生存环境的认识,而产生上述积极影响的主要因素为学习单信息的丰富程度和问题的提问视角[18]。

在引导观众参观时,学习单究竟发挥着怎样的作用?上述研究并没有给出明确的答案。笔者试图通过分析学习单的内容,即分析学习单设计元素,尝试回答上述问题。

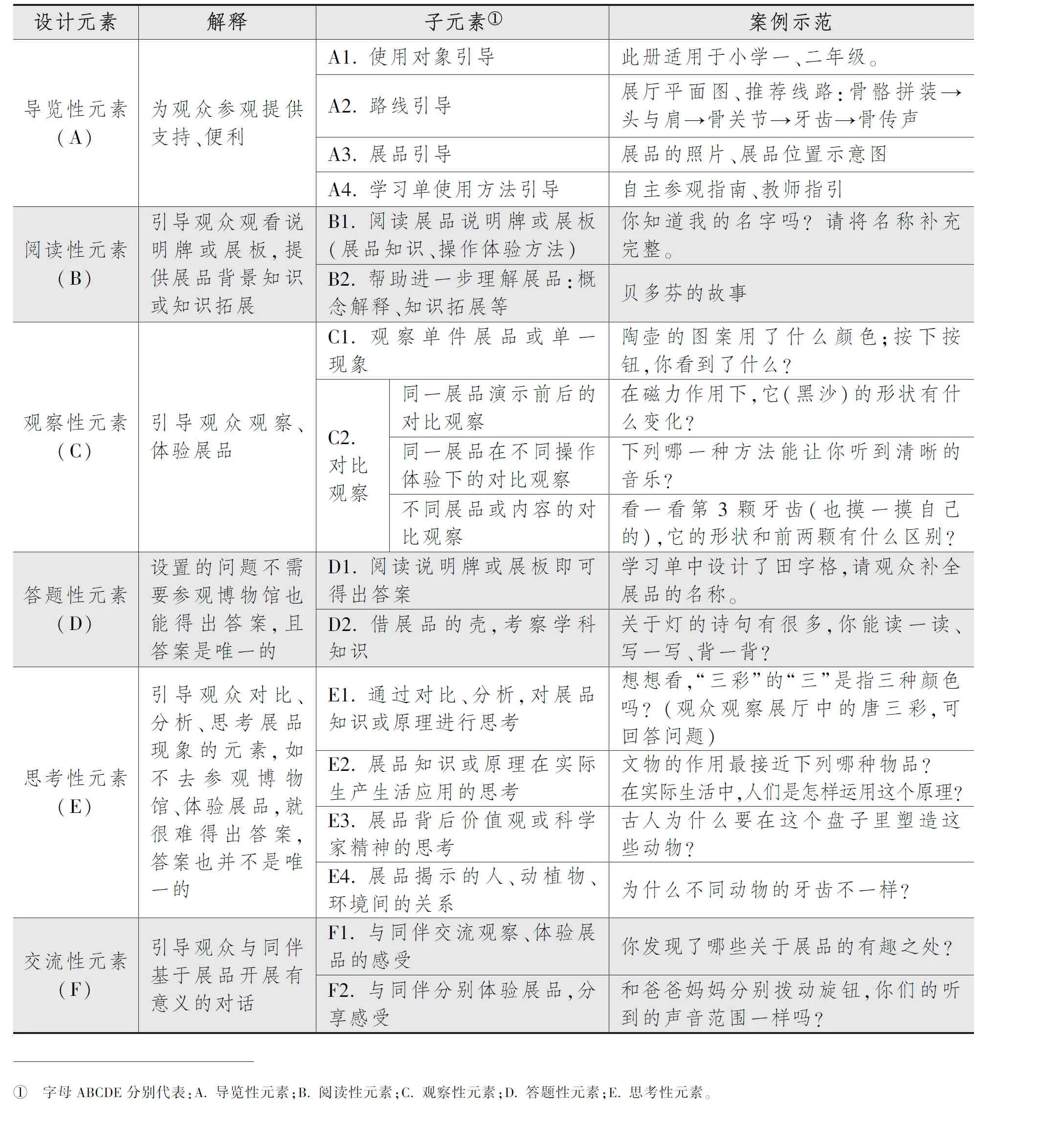

三、 学习单设计元素的分类

学习单的设计元素是指设计学习单时应考虑的因素。国外的学者克兹尔(Kisiel)总结了8个设计学习单时应考虑的因素:任务量、导览指引、位置特征、信息来源、选择水平、认知水平、作答长度和回答方式[19]。李芮珂总结了导览式学习单的10个设计元素:封面、目录、前言、学习单使用说明、导览指引、展品介绍、背景介绍、问题、活动、回顾反思[16]。笔者将学习单内容在引导观众参观时发挥的作用作为分类依据,将其归为6个设计元素:导览性元素、阅读性元素、观察性元素、答题性元素、思考性元素和交流性元素,具体分类见下表:

表2 学习单设计元素

四、 学习单案例分析

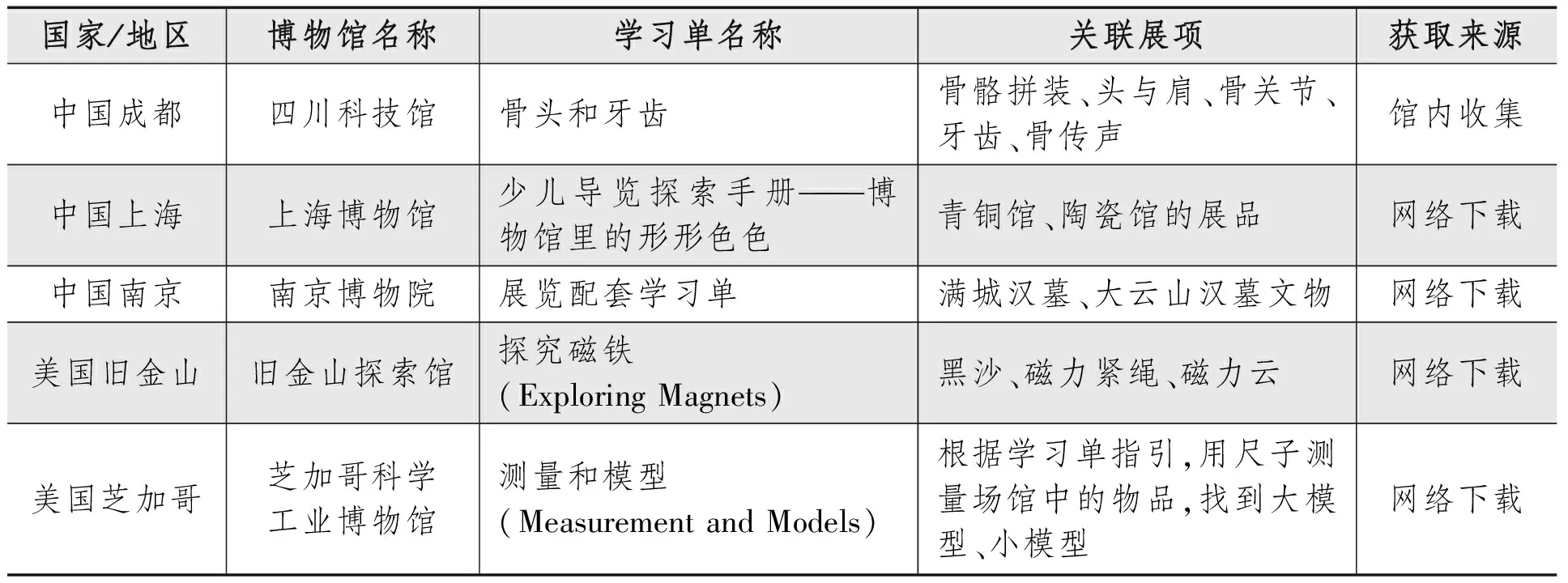

(一) 样本选取

笔者收集了国内外数份学习单,现将比较具有代表性的5份学习单整理如下(见表3)。

(二) 案例设计元素分析

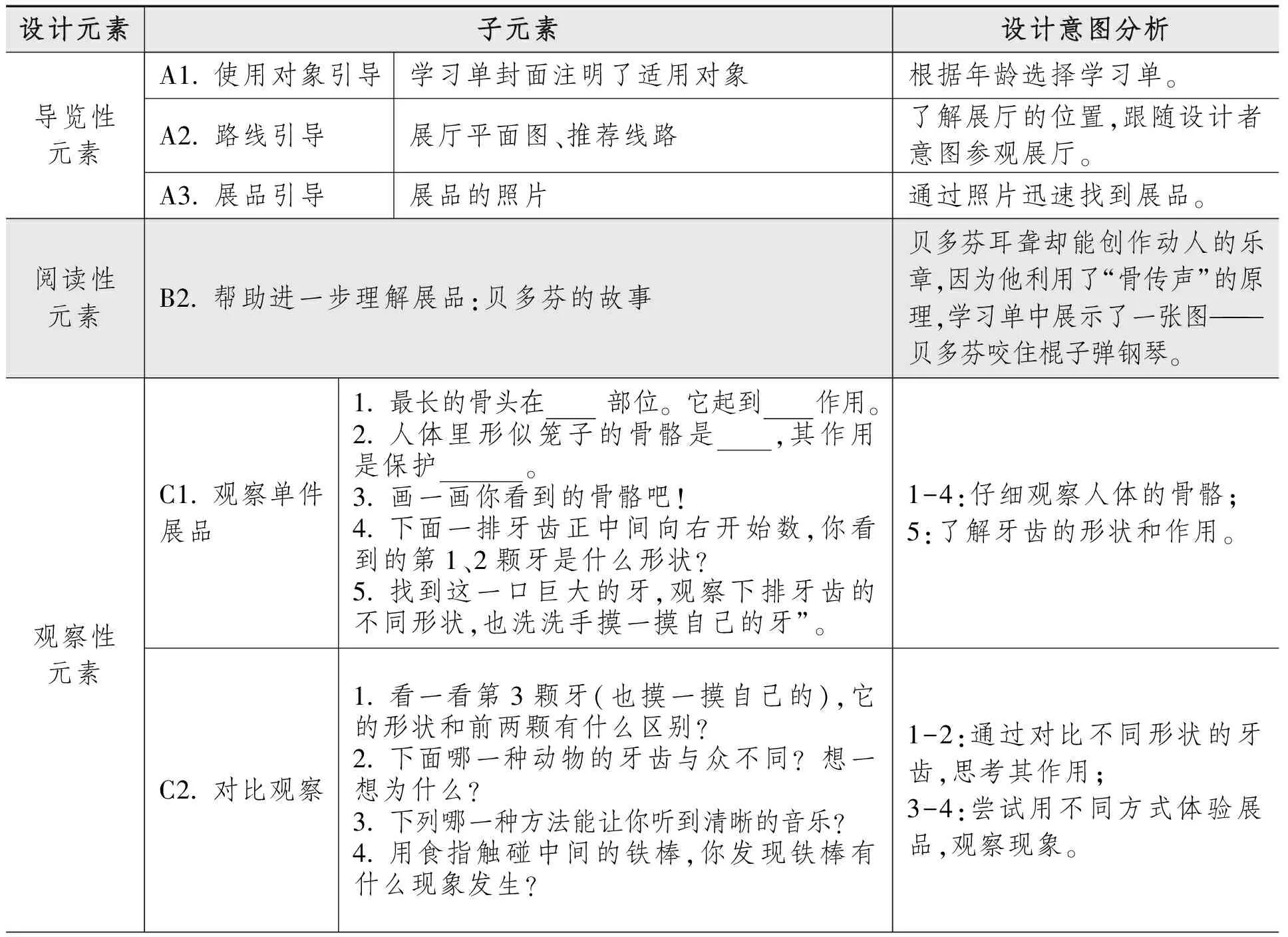

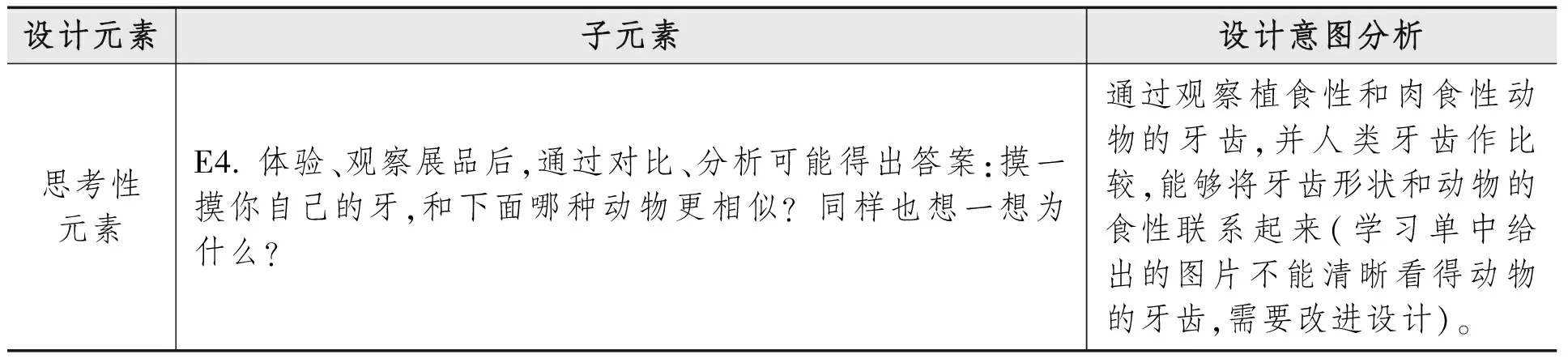

1. 四川科技馆《骨头和牙齿》

针对生命科学厅展品设计的学习单旨在了解人体的骨头和牙齿。学习单适用于5~8岁亲子家庭,共6页,内容包括:自助参观指南、展厅平面图、推荐线路、针对人体骨头和牙齿两个主题的设计问题(共13个问题:填空题2道;选择题2道;问答题5道;连线题1道;思考题2道;画画题1道)、拓展延伸、评价与分享(加盖展厅印章、完成学习单调查问卷)。具体分析见表4。

表3 学习单案例概况

表4 《骨头和牙齿》设计元素分析

(续)

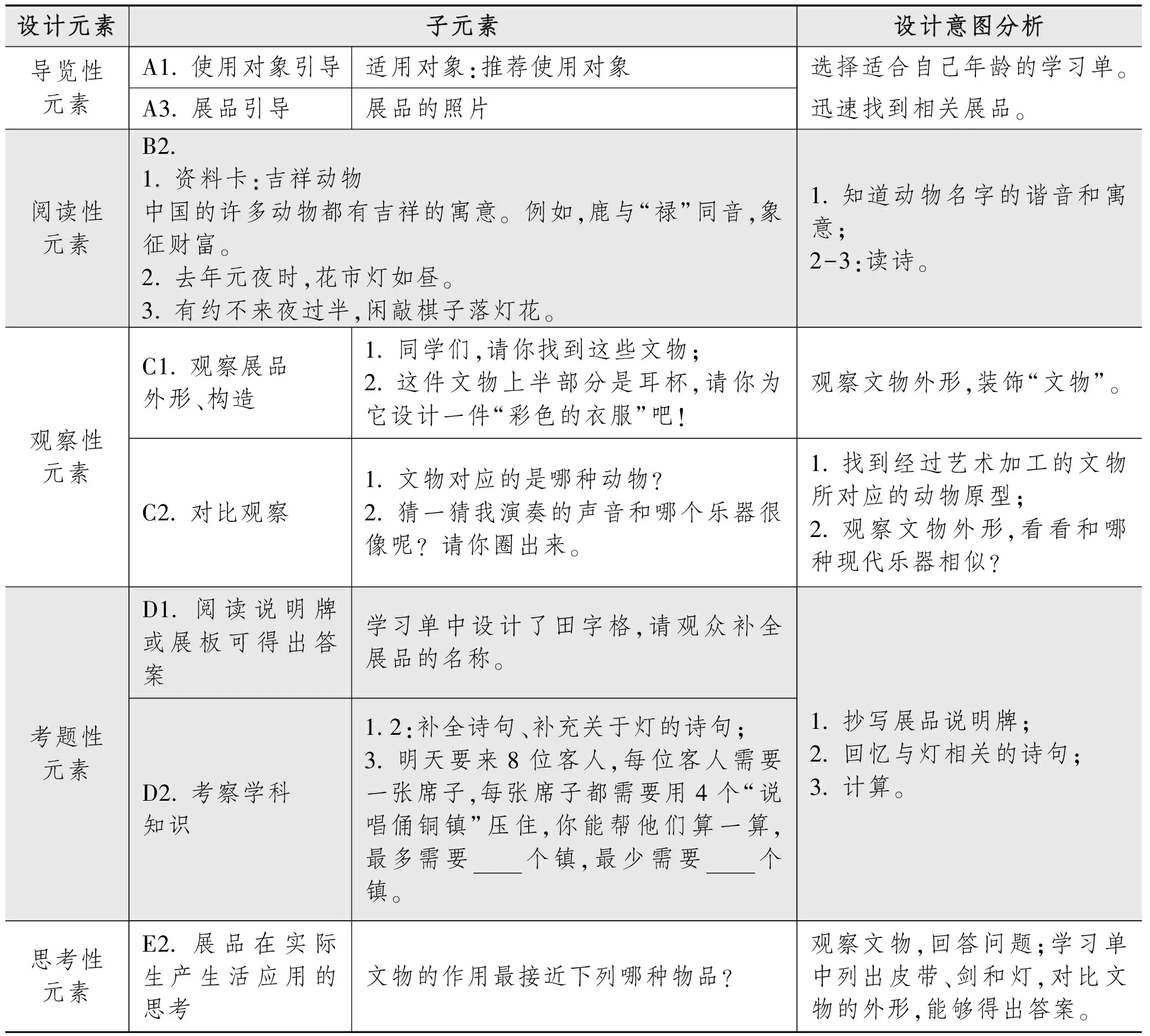

2.上海博物馆《博物馆里的形形色色》

针对青铜馆的10件藏品和陶瓷馆的5件藏品设计的学习单是为了让观众了解青铜器的器型和陶瓷的色彩、纹饰。学习单共12页,适用于5~8岁观众,内容包括:展厅平面图及展品分布图、展品介绍及拓展、与展品相关的问题(约有22道问题:画画题5道;填空题4道;问答题13道)。具体分析见表5。

表5 《博物馆里的形形色色》设计元素分析

3. 南京博物院《展览配套学习单》

针对满城汉墓、大云山汉墓文物设计的学习单让观众了解展览中的藏品。学习单共4页,适用于小学1~2年级,内容针对不同文物,设计了“动物的秘密”“音乐的秘密”“设计的秘密”“数字的秘密”等(约有20道问题:写一写6道;连线题3道;填空题2道;问答题6道;计算题2道;画画题1道)。具体分析见表6。

表6 南京博物院《展览配套学习单》设计元素分析

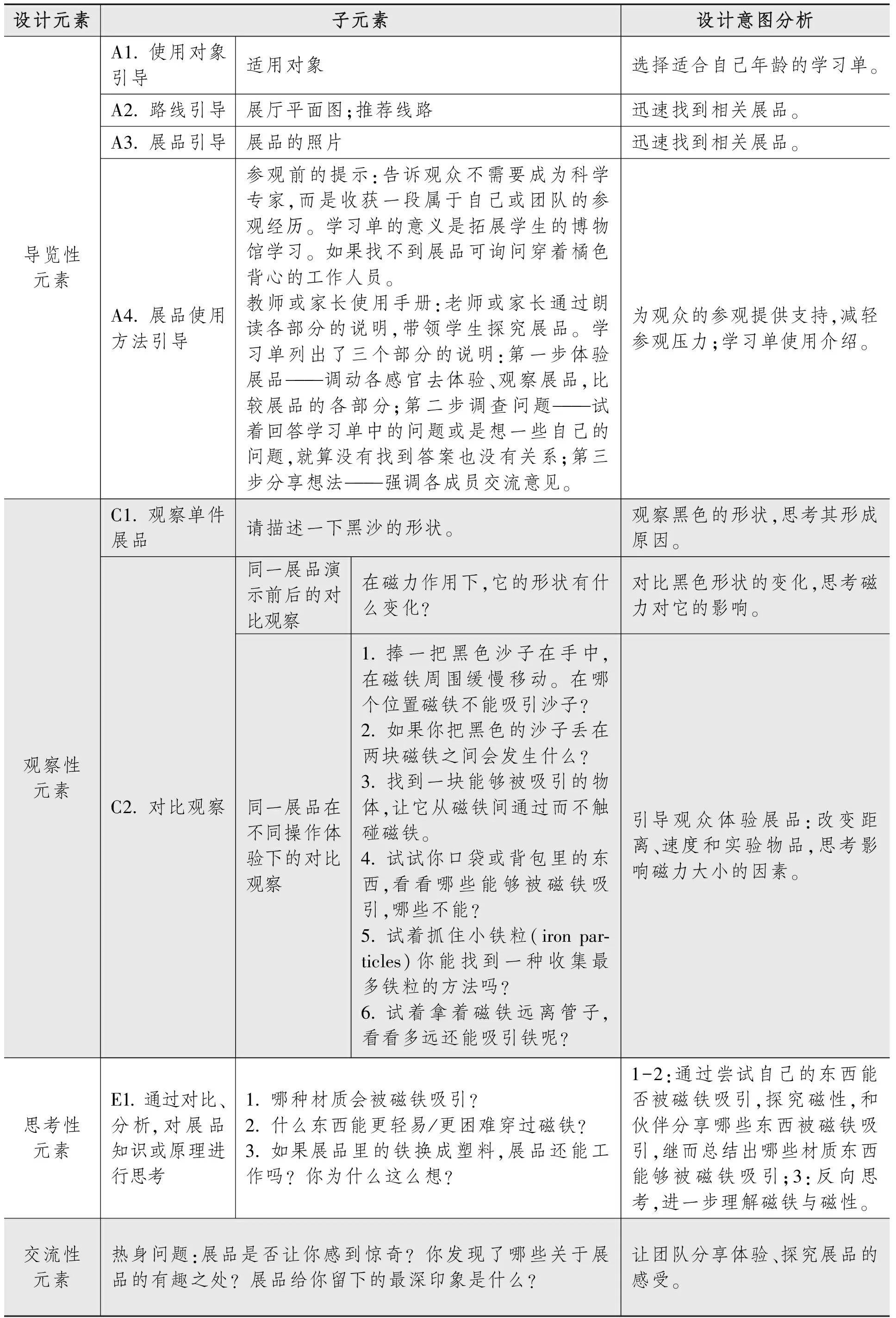

4. 旧金山探索馆《探究磁铁》

针对与磁铁相关的4个展品设计的学习单意在了解磁铁。学习单适用于小学2~5年级,共4页,内容包括:展厅平面图及展品分布图,体验展品,思考问题(学习单有14个问题,都是问答题)和与同伴讨论。具体分析见表7。

5. 芝加哥科学工业博物馆《测量和模型》

学习单以科学概念为主题,涉及展厅中与概念相关的物品。学习单适用于小学3~6年级,共4页,内容包括:用尺子测量博物馆的展品,找到比原型大的展品和比原型小的展品(学习单有13道问题:问答题11道;画画题2道)。具体分析见表8。

6. 样本设计元素分析小结

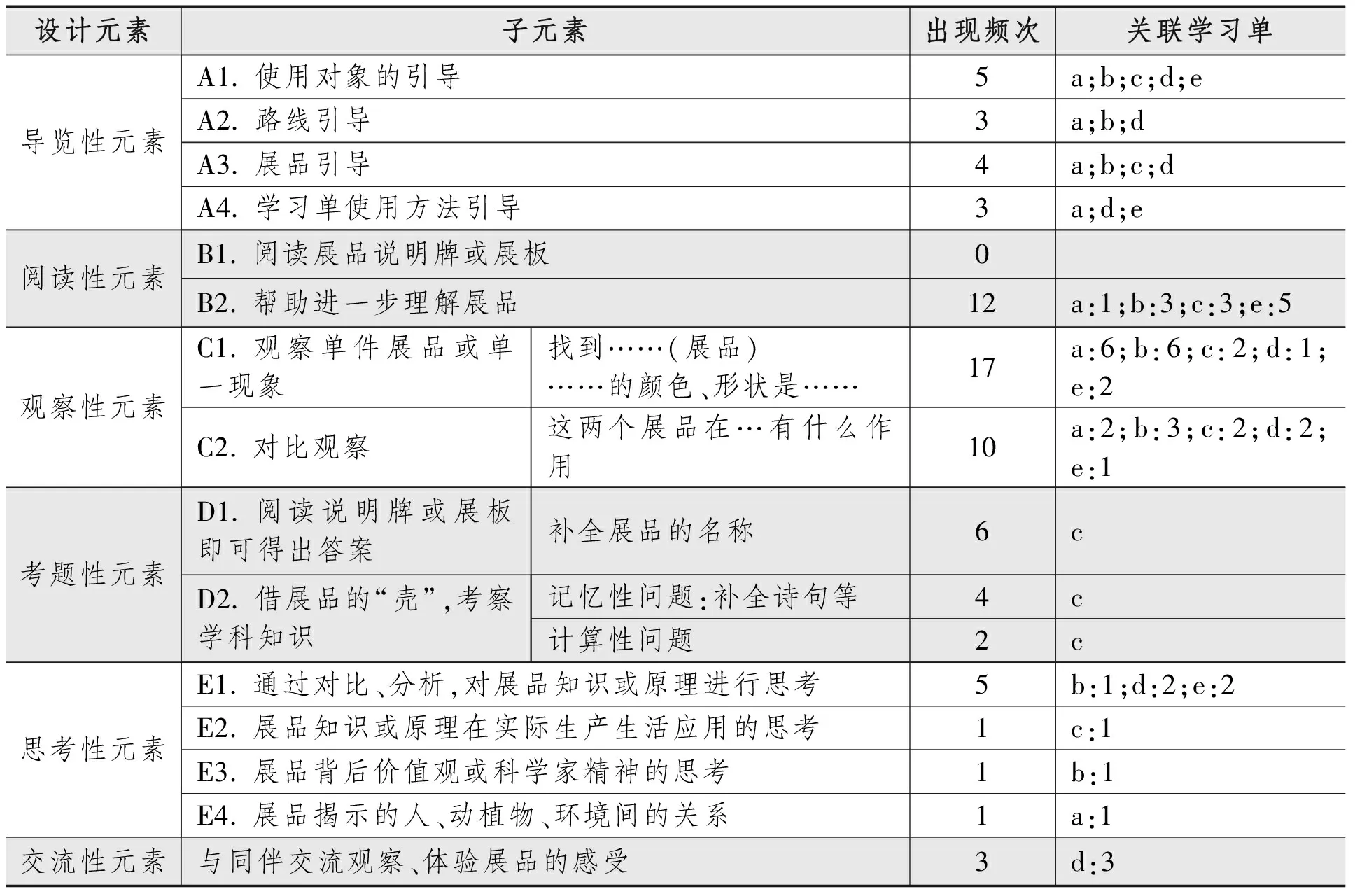

通过对国内外学习单设计元素的分析,笔者将各元素的类型、出现频次进行总结(见表9)。

表7 《探究磁铁》设计元素分析

表8 《测量和模型》设计元素分析

表9 样本分析(1)字母abcde分别代表:a.《骨头和牙齿》;b.《博物馆里的形形色色》;c.《展览配套学习单》;d.《探究磁铁》;e.《测量和模型》。出现频次是指设计元素在学习单中出现的次数,关联学习单是指包含了该行设计元素的学习单,学习单代表字母后面的数字是指该元素在学习单中出现的次数,如:B2一行中的a:1;b:3是指“帮助进一步理解展品的阅读性元素”在《骨头和牙齿》中出现了1次,在《博物馆的形形色色》中出现了3次。

结合学习单样本设计元素的分析,笔者对样本学习单的设计元素进行总结:

四川科技馆的学习单有较多的观察性元素,上海博物馆的学习单提供了较多帮助观众理解展品的阅读性元素,南京博物馆的学习单有较多的阅读性元素、观察性元素和答题性元素,旧金山探索馆的学习单有较多的观察性元素、思考性元素和交流性元素,芝加哥科学工业博物馆的学习单有较多的阅读性元素、观察性元素和思考性元素。

(三) 学习过程分析

博物馆学习是基于展品的自由选择性学习,使用学习单是促进博物馆学习的方式之一。学习单的设计也应遵循学习的一般过程。笔者以学习单引导学习的过程为出发点,从设计意图分析5个样本为观众学习提供持续的支持。这一学习过程是指引导观众观察、体验展品,对比单件或多件展品的内容,对比不同体验展品方式等,启发观众思考与展品相关的历史、科学、社会等问题。

1. 四川科技馆《骨头和牙齿》

《骨头和牙齿》学习单的设计目的是认识骨头和牙齿,为了达到这两个目的,学习单的设计思路如下:导览性元素(A1、A2、A3)引导目标观众找到展品,观察性元素(C1、C2)引导观众观察单件展品和不同展品,思考性元素(E4)思考动物牙齿与环境的关系。最后的阅读元素(B2)用贝多芬的故事看“骨传声”的原理。结合以上分析,该学习单设计的学习过程是引导观察、体验展品,设置问题巩固相关知识。

2. 上海博物馆《博物馆里的形形色色》

《博物馆的形形色色》以神奇的动物和奇妙的色彩为主题设计。导览性元素(A1、A2、A3)引导目标观众找到展品,阅读元素(B2)帮助观众深入了解展品,观察性元素(C1、C2)引导观众观察单件展品和不同展品的内容,思考性元素(E1、E3)思考文物制作的目的和意义。通过以上分析,该学习单体现了一个器物观赏过程。

3. 南京博物院《展览配套学习单》

这份学习单以满城汉墓和大云山汉墓的文物为基础,以文物的秘密为切入点,将学习单内容分为文物的“设计”秘密、“诗词”秘密、“数字”秘密等五个版块。

导览性元素(A1、A3)引导目标观众找到展品,阅读元素(B2)为观众提供展品的背景知识,观察性元素(C1、C2)引导观众观察单件展品和不同展品的内容,考题型元素(D1、D2)考察语文、数学等知识,思考性元素(E2)思考文物在实际生活生产的应用。该学习单是以展品为壳,考察语文、数学等学科知识的过程。可能因为学习单是博物馆与学校合作开发的,而学校老师更了解学科内容,但不了解博物馆的展品和学习方式。

4. 旧金山探索馆《探究磁铁》

《探究磁铁》学习单设计体验三个磁铁相关的展品,三个展品位置相邻,观众的体验分为三步:第一步体验展品;第二步思考调查问题,按照指引再次体验展品;第三步交流意见。

导览性元素(A1、A2、A3、A4)引导目标观众找到展品,为观众使用学习单提供指南,观察性元素(C1、C2)引导观众观察单件展品,对比观察同一展品演示前后、同一展品在不同操作体验和不同展品的内容,思考性元素(E1)进一步思考展品的知识,交流性元素(F1)分享体验、探究感受。该学习单引导观众自主观察、体验展品,促进学习单使用者与同伴交流分享的探究过程。

5. 芝加哥科学工业博物馆《测量和模型》

《测量和模型》学习单并没有从某一个展品出发,而是从概念入手。

导览性元素(A4)提供参观前、中、后的活动建议,阅读性元素(B2)为观众提供概念解释,观察性元素(C1、C2)引导观众观察单件展品和不同展品的内容,思考性元素(E1)运用概念认识事物。该学习单是通过引导观众测量展厅的展品、比较和思考,在实践中去理解、内化概念。

(四) 分类和小结

综合学习单设计元素和学习过程的分析结果,笔者将5份样本学习单分为三类:

导览体验型学习单——《骨头和牙齿》和《博物馆里的形形色色》,这类学习单设计意图是引导观众参观或体验某一系列展品,这类学习单中导览性元素和观察性元素较多,思考性元素不足。

答题型学习单——《展览配套学习单》,这类学习单的设计意图是让观众习得知识,学习单针对某一系列的展品,向观众提出一系列问答题(这类问题多涉及展品本身,可以从展品说明牌得来),观众要像填写考卷一样,在学习单上填写答案,且不必参观博物馆就能完成大部分。

体验探究型学习单——《探究磁铁》和《测量和模型》,这类学习单的设计意图是引导观众自主探究,学习单针对某一件或某一系列展品,引导观众去观察、操作、思考。学习单的设计充分利用场馆资源,同时注重体验的个性化,问题的答案也不是唯一的。

博物馆设计学习单是为了促进博物馆学习,所以学习单的设计不仅应重视学习的主体——“人”,也应遵循主体的参观、学习过程。笔者虽将学习单分为三类,但这三类学习单并非完全对立。导览型学习单的问题也可以具有探究性,探究性学习单也能观众的参观提供导览指引,而知识习得也不仅仅是答题型学习单的关注点。

四、 总结和建议

本文通过对国内外学习单的分析,主要目的是探究学习单内容在引导观众参观时发挥的作用。笔者将学习单内容归为6个设计元素:导览性元素、观察性元素、阅读性元素、答题性元素、思考性元素和交流性元素,并分析了各元素在引导参观者学习时所起的作用。但是,本研究只是从理论层面分析了学习单案例,还有待通过实证研究方法补充各元素对观众的影响。在案例分析方面,本文还有很多不够完善之处,也希望能在以后的参观、学习和实践中弥补不足。基于案例分析和实践,笔者对学习单的设计提出以下建议,希望为学习单设计者提供参考:

(一) 学习单的内容设计应兼顾各设计元素

在设计学习单时,根据受众分析、展厅和展品的实际情况,将导览性元素、阅读性元素、观察性元素、思考性元素和交流性元素融入内容设计中。内容设计不仅要探究展品本身,也应关照展品背后的价值观、科学家精神以及人、物与环境的关系。

(二) 以观众为主体,注重体验性

如果一份学习单不需要观众参观博物馆,观察和体验展品就能完成,那么这份学习单和学校的考卷又有什么区别呢?学习单应引导观众体验、观察展品,通过对比、分析、思考加深对展品的认识。

(三) 学习单的题目顺序与展品排列顺序一致

大多数观众并不了解展厅布局、展品分布,在完成学习单时不能很快找到展品就会立刻放弃使用学习单,而对展厅、展品熟悉的观众能更顺利完成学习单。因此建议学习单的题目顺序与展品排列顺序一致,从而帮助观众解决这方面问题。

(四) 学习单的内容设计兼顾博物馆学习的情境性

观众走进博物馆并不都是为了学习,所以在设计学习单时,还可借鉴情境学习模型[20],把握观众的个人情境、社会文化情境和物理情境,针对不同观众群体设计不同的学习单,鼓励观众进行讨论(如旧金山探索馆的学习单sharing ideal部分),促进观众间的交流。