科技博物馆展品资源STEM项目化课程开发模式与应用研究

——以温州科技馆为例①

张新立 胡来林 蔡 璐

一、 背景与问题

随着“馆校结合”与“博物馆学习”理念的提出,传统的科技博物馆教育变革趋势明显:一是从以展品资源为中心向以参观学习者为中心转向;二是从相对单一的情境化教育向多种模式创新实践教育活动转向。这种转向对解决当下科技博物馆教育存在的科学知识点堆砌与零散,重视结果大于探究过程,原理展示大于实践应用等问题指明了方向[1]。

已有研究表明,科技博物馆学习是最重要的非正式学习方式。经过设计的场馆学习环境对提升观众兴趣态度、动作技能、知识概念和社会交流等能产生多方面的学习成效[2]。同时,科技场馆非正式学习具有的自我发起、基于真实问题、强调协作、鼓励团队对话、鼓励反馈和问题解决等学习特征与STEM教育课程理念不谋而合。在科技博物馆开展丰富多样的STEM教育创新实践活动已成为科技博物馆教育改革的趋势。

最早由美国国家科学基金会于2001年提出的旨在推进美国科技教育的STEM教育,近年来迅速从高校扩展到中小学、幼儿园,从美国扩展到世界多个国家,成为世界各国公认的符合21世纪科技教育的发展方向与人才核心素养培养的方式,并逐渐成为各发达国家提升全球竞争力的重要战略。STEM教育的跨学科、情境性、协作性、设计性和实证性等特征[3],对科技博物馆教育转型具有导向作用。

结合STEM教育理念与课程实施模型,依据美国《K-12年级科学教育框架》、中国《义务教育小学科学课程标准(2017年)》中提出的大概念和教学模式指向,开发新的基于展品资源的科技博物馆教育活动项目成为近期研究热点。如叶兆宁等提出基于“大概念”的馆校结合STEM主题活动设计[4];瞿林云等提出基于学科核心概念的科技博物馆教育活动案例[5];周文婷提出基于科技馆展品的项目制学习教学设计[6];朱峤等在“天生建筑师”互动诠释活动教案采用“基于实物的学习”教学模式[7]。这些研究成果为科技博物馆基于展品资源的STEM课程开发提供了较好的理论基础和实践参考。但为了更好地提升科技博物馆STEM教育水平,建构完整系统的STEM项目化课程开发模式十分必要。

本文从科技博物馆教育服务的转向出发,在分析科技博物馆展品资源STEM课程开发理念的基础上,构建了科技博物馆基于展品资源的STEM课程开发模式,并应用这一模式开发STEM课程案例,旨在为一线科技辅导员STEM课程开发提供借鉴。

二、 展品资源STEM项目化课程开发原则

(一) 采用广域课程开发的原则

国内外研究表明,STEM教育课程有多种融合模式。美国马里兰大学赫希巴奇(Herschbach,2011)提出了两种最基本的课程模式:相关课程(the correlated curriculum)模式和广域课程(the broad fields curriculum)模式[8]。相关课程模式是指将各科目仍保留为独立学科,但各科目教学内容的安排注重彼此间的联系。例如在小学语文学科实施的“荒岛草本集”STEM项目中,融入科学学科中“植物”以及“标本及其制作”等科学与工程内容等。广域课程模式则取消了学科间的界限,根据知识自然整合原则将相关学科知识整合到学习项目中。如在建“桥”项目中,自然融入科学、技术、工程、数学等学科知识来解决桥梁设计与建造问题。

我国学者余胜泉提出了三种STEM课程整合取向:学科知识整合取向、生活经验整合取向和学习者中心整合取向[3]。前两种整合模式与赫希巴奇相似,最后一种取向强调问题或项目的来源不同,是由学生自主选取而不是教师给予。

科技博物馆展品主要有三类:自然标本类展品、工业技术类展品和科学原理类展品。它们不仅承载着科学发现和技术发明的信息,而且记录着发现、发明、应用过程及其背景的信息,以及这一过程中所体现的科学方法、科学精神和科技与社会等信息[9]。这种学科综合性、复杂性和融合性特征的科技馆展品资源,如果进行单学科的教学,不仅会降低其教育价值而且还可能带来迷思概念。因而采用广域课程模式开发STEM课程,以综合的展品资源为真实资源与问题情境,有机融合多学科知识与思维模式,探究发现展品资源中蕴含的科学原理和科学精神,运用其原理开展工程实践活动,是基于展品资源开发STEM课程的重要原则。

(二) 基于非正式学习特征的原则

研究者把课堂以外的学习称作“非正式学习”。其中,场馆学习是最重要的非正式学习方式。场馆不仅包括科技博物馆、天文馆、自然博物馆等在内的具有封闭结构的场所,也包括动物园、植物园等在内的与科学教育相关的露天场所。场馆学习是在信息刺激丰富的场馆环境基础上,个人经验和社会团体交互作用的结合[2]。

场馆学习受多重因素的影响。福尔克(Falk)和 迪尔金(Dierking)基于建构主义学习理论,提出了场馆学习的情境模型,认为场馆学习主要受到个人因素、物理环境和社会环境三方面因素的影响[10]。科技博物馆非正式学习强调青少年在智力、社交和情感上的投入,可以通过现象和材料向参与者提供直接的经历,让参与者投入到持续的实践中;能够对青少年的兴趣、经历和文化实践做出回应,甚至让青少年和项目员工一同学习探索;还可以通过场馆项目连接不同背景下的学习经历,帮助学习者寻找到额外的学习机会等[11]。

因而在基于场馆展品资源进行STEM课程开发时,需要利用场馆的学习情境和非正式学习特征,特别是需要充分利用展品资源的层次性、丰富性和互动性等物理环境特性,受众的年龄层次、知识水平、兴趣程度、交往能力等个人因素等,设计不同水平的探究问题,强化异质组员的团队合作、完成不同标准的项目实践等学习活动。基于非正式学习的特征来开发科技博物馆展品资源STEM课程十分必要。

(三) 采用项目化学习的原则

教育领域的项目化学习(Project-Based Learning,简称PBL)可以追溯至杜威的“做中学”。近几年伴随着STEM教育在中小学大力推进,项目学习法也得到了广泛关注与运用。美国巴克教育研究所(Buck Institute for Education,2016)给出的项目化教学定义为:学生在一段时间内通过研究并应对一个真实的、有吸引力的和复杂的问题、课题或挑战,从而掌握重点知识和技能;项目化学习的重点是学生的学习目标,包括基于标准的内容以及批判思维、问题解决、合作和自我管理等技能[12]。

科技博物馆STEM学习的特征包括:观众到馆时间相对集中,场馆展品资源及其环境提供了科学学习的真实情境,以主题来构建展品资源环境,更加方便学科跨学科概念与大概念的学习,展品资源的层次性、互动性与多样性适应了不同认知水平的观众,基于科学原理的工程实践活动,可促进学习者问题解决、合作能力和自我管理等技能提升。这些特征与项目化教学模式内涵一致。科技馆STEM非正式学习采用项目化的课程模式,与已有探究学习模式相比,尽管都采用了问题驱动的学习方式,但项目化学习能更好地强调工程技术实践与成果的生成,是实现STEM教育中工程教育的有效模式。

(四) 基于大概念开发课程的原则

大概念的思想源于美国教育心理学家杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner)倡导的学科结构运动,他认为理解学科知识间相互联系的前提是让学生掌握学科知识的基本结构[13]。美国国家研究理事会2011年《K-12科学教育框架》和2013年《新一代科学教育标准》提出支撑科学教育的“三个维度”——“跨学科概念”“学科核心概念”及“科学与工程实践”。这其中的“跨学科概念”则是指适用于各个学科甚至社会生活、个人发展的通用概念,且包含了科学认识论、方法论、价值观的部分内容[14]。美国学者黛西(Hubert Dyasi)与贝尔(Derek Bel)认为,为了让STEM学习活动能够真实,“科学与工程实践”“跨学科概念”“学科概念”三个维度的内容必须清楚明白地体现在活动设计中[14]。

在科技博物馆中,承载多重信息的展品、布展环境和辅助展示装置,不仅通过展示有趣的科学现象来增强观众的体验感和兴趣,更为关键的是通过展品资源中所包含的系列相关学科核心概念和跨学科概念,来实现科技博物馆STEM教育探究实践与工程实践的教育价值与目标。因而,在科技博物馆展品资源STEM教育课程开发中,突显展品资源所包含的“大概念”,并以此组织关键学科概念、学科核心概念、跨学科概念的知识结构网络,设计连续聚焦一致的探究与工程实践活动,促进知识迁移与高阶思维的培养,提高课程学习的有效性,是基于展品资源STEM开发课程的又一重要原则。

三、 展品资源STEM项目化课程开发模式

课程开发模式指在课程开发过程中,根据某种思想和理论,选择和组织课程内容、教学方法、管理手段,以及制定课程评价原则而形成的一种形式系统[15]。在课程研究历史上,最著名的课程开发模式是泰勒的目标模式。因为泰勒在他的目标模式中提出了任何课程开发理论都必须面对的四个基本问题:课程目标、课程内容的选择、课程内容的组织和课程评价问题。

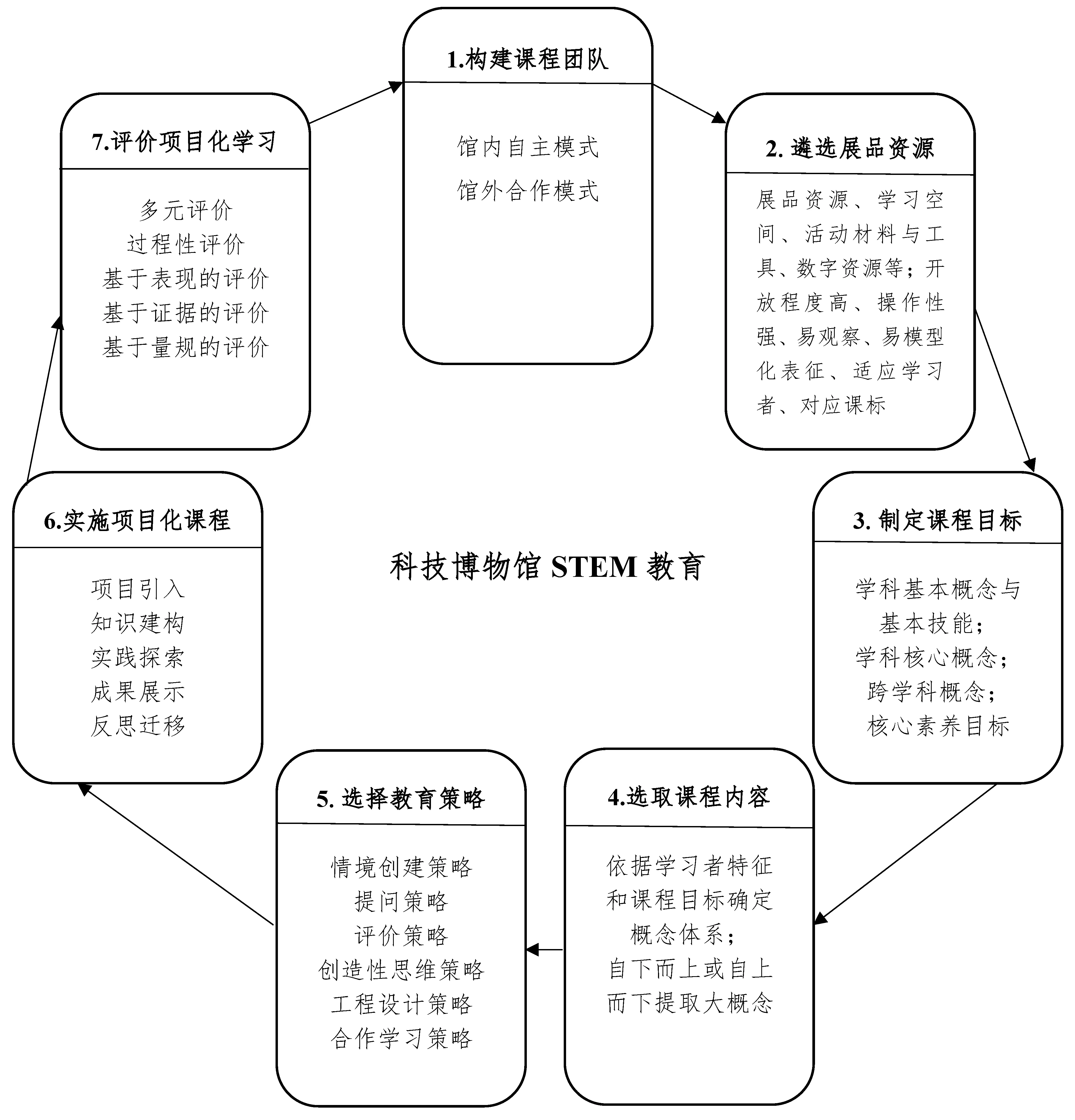

科技博物馆基于展品资源的STEM项目化课程开发模式在继承泰勒课程开发目标模式的基础上,结合展品资源STEM项目化课程开发原则,需要进一步拓展与创新。这一课程模式具体包括:构建课程团队、充分遴选展品资源,制定课程目标、选取课程内容、选择教学策略、实施项目化课程、评价项目化学习等七个要素(见图1)。

图1 科技博物馆STEM项目化课程开发模式

(一) 构建课程团队

课程团队是科技博物馆开展STEM课程开发的关键。对于场馆本身有着较强课程开发能力,可以馆内自主构建课程团队开发课程,而对于课程开发力量不足的场馆,可以采用馆外合作的方式来组建课程开发团队,并借此来培养自己的课程开发团队。因而科技博物馆STEM课程开发团队可以有两种模式:馆内自主模式和馆外合作模式。馆外合作模式既可以选择与其他场馆的合作,也可以选择与一线教师团队合作,还可以选择与高校教育研究机构合作等。

(二) 遴选展品资源

科技博物馆STEM课程开发,是基于场馆的展品、辅助展示装置和环境来进行的,遴选展品资源是科技博物馆STEM项目化课程开发的关键环节。遴选展品资源主要包括两个步骤:一是梳理可用于STEM课程与教学实施的所有场馆资源,如:展区展品资源、学习空间、活动材料与工具、数字资源等,同时记录这些资源的属性,如:学习空间环境条件、活动材料和工具的操作性、开放程度、展区与展品资源受欢迎程度等,为课程开发做好准备。二是遴选适合的展品资源。开放程度高、可操作性强、现象易于观察、易于模型化表征、与学习者特征匹配、与课标映射关系清晰的展品资源,更加适用于STEM项目化课程开发。具有这些特征的展品资源,更能满足STEM课程开发需求。

为开发一个适合小学四至六年级学习光学原理的STEM项目化课程,笔者所在团队选择了温州市科技物馆“视觉和色彩”展区中“光线游戏”“哈哈镜”“窥视无穷”三个展品。这些展品对于学习者而言,趣味性高,可操作性强,所涉及光的直线传播与光的反射原理与小学科学课程标准对应,简易制作模型“后视眼镜”能准确地表征展品的科学原理。而同一展区中的“光岛”展品涉及凸透镜、凹透镜等知识,因超出小学生课程标准而被舍弃。

(三) 制定课程目标

制定课程目标是泰勒的课程开发目标模式的关键环节,科技博物馆STEM项目化课程目标的制定要基于展品资源所包含的科学概念与原理,同时注重跨学科概念目标。制定课程目标时,首先要找准展品资源中与科学课程标准对应的基本概念与基本原理,再从STEM项目探究过程和作品制作实践过程中挖掘相关数学、技术、工程等目标,从而拓展单一的科学目标,进一步抽象与聚类到更高层次的核心概念、跨多学科概念和核心素养目标。基于展品资源的STEM课程目标与课程标准往往并不是一一对应的关系,因为STEM项目化教学可以在一定程度上超越与包容多个年级的课程标准;另一方面,基于同一个展品资源开发的STEM课程,由于学习对象与学习路径的差异会有不同的课程目标。

课程目标的描述可以按新课程标准中知识与能力、过程与方法、情感态度价值观三维目标来描述,也可以按照科学、技术、工程、数学等分学科知识能力目标、素养目标来描述。每个维度的目标既要包含相应学科的基本概念、基本技能,同时还需要抽象到核心概念、跨学科概念与核心素养目标。

在温州科技馆面向小学四至六年级开发的“后视眼镜”STEM项目化课程中,包含上述三个展品中与小学四至六年级科学课标对应的光学基本概念,还包括制作“后视眼镜”作品的工程、技术目标,以及包含直线、射线、角、轴对称等数学目标。每个维度的目标既包含基本概念,又包含高阶认知目标等。

(四) 选取课程内容

选取课程内容是泰勒的课程开发目标模式的基本问题。基于展品资源的STEM项目化课程内容选取是在分析学习者特征和课程目标的基础上,确定展品资源所包含的科学概念与科学原理的范围与深度,挖掘展品资源所包含的技术、工程、数学等跨学科知识,抽象与提取核心概念与跨学科概念,联系生活实际应用,找准教学起点、教学重点与教学难点并揭示其各部分联系与教学逻辑的过程。其中项目中的大概念提取可以采用自下而上的构建方法,即从展品资源中包含的知识点开始,往上寻找上位概念,逐渐聚焦到核心概念和跨学科概念;也可以使用自上而下的建构方法,即从涉及展品资源相关的课程标准中抽象的学科与跨学科概念出发,往下寻找特定的知识内容。

在“后视眼镜”STEM项目课程中,要求4~6年级学习者能理解“光线游戏”“窥视无穷”两个展品中所包含的光的直线传播与反射基本概念与原理,而对于“哈哈镜”展品中所包含的不规则光线反射与聚焦只要求达到体验层次,而对“光岛”展品资源涉及凸透镜、凹透镜等知识可以舍弃或放到拓展层次中。同时还要理解改变光路的因果关系以及结构和功能关系等大概念。

(五) 选择教学策略

在开放的科技博物馆环境中进行STEM教育,选择运用适合的教学策略是课程开发的重要环节,课程开发者需要在教学过程中运用多种教学策略,来活跃学生者思维,提高参与度,提升学习的有效性。

根据STEM课程教学特征,常用的教学策略包括:(1)情境创设类策略,如参观型情境、游戏型情境、实验型情境、虚拟型情境等。参观展品资源,是科技博物馆STEM项目课程教学实施典型的情境创设策略。(2)提问类策略,如焦点讨论法、“五何”问题法等。如参观展品后,可以采用“五何”问题支架,即“由何”“是何”“为何”“如何”“若何”策略,提升学习者的提问能力[16]。(3)合作类策略,如循环赛、拼图法等。为掌握一个项目中涉及的多个知识点,在活动进行过程中先由原始STEM学习小组打散后组合成某一知识点学习的专家小组,学会后再从专家小组重新回到原始小组,使每个小组都具备掌握项目多个知识点的能力,采用的就是“拼图法”策略。(4)创造性思维类策略,如头脑风暴、SCAMPER策略等。在“后视眼镜”作品设计之初,采用了SCAMPER策略,即通过替代(Substitute)、结合(Combine)、改造(Adapt)、调整(Modify)、改变用途(Put to other uses)、去除(Eliminate)和反向(Reverse)等多种思维方法进行创意,产生多种项目设计方案。(5)分析评价类策略,如矩阵决策法、凯利方格、量规等。利用凯利方格来比较价格、易用性、结实性等来帮助学生对项目制作材料的选择形成决策,而通过评价量表来支持评价更是最常用的策略。

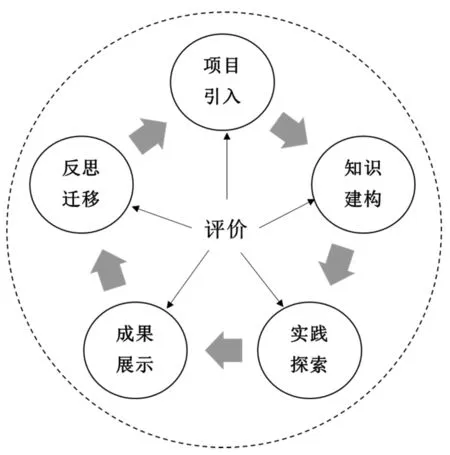

(六) 实施项目化课程

STEM教育中,采用项目化教学模式来组织教学有利于促进工程教育环节的落实,这也是我国基础教育中最为薄弱的环节。采用项目化教学流程来组织场馆STEM学习是较为理想的课程组织模式。展品资源STEM项目化课程组织环节包括:项目引入、知识建构、实践探索、成果展示、反思迁移等教学环节,其中评价伴随项目教学的每个环节(见图2)。

图2 科技博物馆STEM项目化课程实施模式

项目引入环节是运用情境创设类策略和提问类策略来开展教学的环节。该环节主要教学活动是组织学习者参观展品,与展品互动,激发兴趣,描述现象,聚焦问题。例如,在“后视眼镜”STEM项目第一个环节中,开展了“展品互动,激发兴趣”和“描述现象,聚焦问题”两个活动。第二个活动主要是让学生回到教学区,描述展品资源的现象,提出多个相关问题,再由教师将学生提出的问题聚焦到本项目的驱动性问题,从而引导整个项目的推进。

知识建构环节主要围绕展品资源中包含的科学概念,开展探究活动。在“后视眼镜”STEM项目中,借助探究模型开展了三个涉及展品原理的探究活动,分别是:激光笔照射到墙面上的光的路径是怎样的?光线如何照射到纸板后面的图书上?如果平面镜换成了凸面镜或凹面镜,光的传播方向又会怎样呢?通过提出问题、构建模型、实验探究、记录数据、得出结论等环节,让学生得出结论,理解知识,训练规范探究能力。

实践探索环节是运用原理,开展制作实践。该环节进一步促进学习者对科学概念的理解,同时开展“设计项目方案—绘制草图—制作作品—测试作品—修改方案”的工程实践活动,培养学习者团队合作、沟通交流、创新创造与问题解决能力。在“后视眼镜”STEM项目中,首先引导学生根据项目工程要求,进行后视眼镜的创意设计,提出多种设计方案,再对多个方案进行分析评价,确定最优方案。接下来,依据设计方案,绘制草图,按照草图初步完成作品。然后,根据作品评价标准对作品进行测试,根据测试结果,再次修改设计方案、优化作品。再次重复测试、改进方案和作品,这是一个工程循环迭代的学习过程,同时也让学生经历在失败中学习的过程。

成果展示环节是对个人和团队成果的展示、分析、评价的过程。成果的展示可以设计成多样的活动,如演讲、海报展示、竞赛、义卖等。通过系列问题支架,促进学生展示作品的同时,更要展示学习的过程,包括探究的过程、合作与分工情况、问题解决方法等。成果的评价既要针对作品,同时还要针对学习过程来开展。课程开发者可以通过设计系列问题形式的成果展示提示语,促进学习者进行多元评价。

反思迁移环节主要包括对学习目标的反思和核心概念的迁移运用。开展有效反思要求学习者从具体的、看得见的、表面的现象开始反思,逐渐深入到对抽象的、看不见的、内部过程的问题进行反思,从而促进学习者个体和团队共同进步。基于展品设计项目,项目结束后再次回到展品区,通过与展品原理相关问题的提问,对展品资源涉及的科学原理进行再解释是有效的反思策略。

(七) 评价项目化学习

课程评价是课程开发的基本问题。在开展项目化STEM学习过程中,每个教学环节都会伴随着评价活动。特别需要显性设计的评价活动主要是对项目成果和整个学习过程的评价。对于项目成果的评价主要从工程达标程度上进行评价,包括作品的技术性指标和工程过程性指标,如建“桥”项目中,对于桥的载重指标达成度、桥的性价比、桥的测试与草图修改等评价。对于学习过程的评价既包含着具体学科目标的达成度,还包括核心素养目标的评价,如合作协作、沟通交流等能力的评价以及大概念的理解与应用评价。多元评价、过程性评价、基于表现的评价、基于证据的评价是STEM项目化学习评价设计的基本理念,采用评价量表或量规进行评价是主要方法。

为落实科技博物馆非正式学习环境下的STEM课程学习目标,记录学习者探究过程、工程实践过程、进行安全提示、开展小组评价、记录学习反思等,同时提供与家长的交流与合作通道,可以设计课程配套的学习任务单来实现。

四、 “我是小小古生物学家——探秘恐龙世界”课程开发案例

(一) 构建课程团队

“我是小小古生物学家——探秘恐龙世界”是基于温州市科技馆“恐龙化石展区”展品资源,面向小学四至六年级学习者开发的STEM项目化课程。采用与温州大学STEM教育研究中心合作的“馆外合作模式”构建课程开发团队来进行课程开发。

(二) 遴选展品资源

“恐龙化石展区”中的恐龙主题对小学4~6年级的学习者具有非常大的吸引力,既符合这个年龄段的认知水平,同时又蕴涵跨学科大概念、核心概念和学科核心概念。恐龙化石展区可以再一次为他们提供直接的学习经历,引起共同的社交话题和情感共鸣。科技馆中拥有的三角龙、梁龙、霸王龙等不同种类的古生物化石、模拟挖掘化石的工具套装、数字视频与动画资源等,开放程度高、可操作性强、现象易于观察、易于模型化表征、与学习者特征匹配、与课标映射关系清晰,为STEM项目化课程的探究与工程实践活动开展提供了有利条件。

(三) 制定课程目标

从“恐龙化石展区”展品资源中包含的学科具体概念、学科核心概念和跨学科大概念出发,结合展区展品资源条件可开展的科学探究与工程实践活动,同时考虑场馆情境下交流与合作能力、好奇心、学习兴趣与学习价值观等核心素养,案例课程采用科学、技术、工程、数学等分学科知识能力目标、素养目标来描述,具体如下:

S(科学目标):了解岩石与地层、古生物、地质年代概念;理解化石的概念,知道化石形成的原理;学会科学探究的一般过程,会通过模型开展规范的科学探究;理解生物与环境的依存关系。

T(技术目标):学会化石挖掘技术,掌握简单的化石考古工具的使用,会使用彩色超轻黏土为恐龙复原肌肉与皮肤。

E(工程目标):了解工程设计与实施流程;了解化石挖掘工程流程;了解恐龙化石复原工程流程;学会团队合作解决问题。

M(数学目标):运用亿以上数据的简单计算;掌握数据记录与简单统计方法;学会模型思维与逻辑推理。

(四) 选择课程内容

在分析小学生特征和课程目标的基础上,挖掘恐龙化石展区化石展品资源及其“灭绝之迷”所蕴含的学科领域概念,选取的主要内容为:生物多样性、生物与环境的关系、物种的进化与环境的关系、地球表面覆盖着岩石、可能性与数据统计等。进一步解析大概念得到下一级的学科具体概念与核心概念,包括:岩石与地层、古生物、化石成因、化石挖掘技术、工具的使用、数据记录与统计方法等,形成本课程的概念体系。为促进学习者对动物与环境关系等大概念的理解,运用展区的恐龙化石资源,开展“从化石推测古生物的特征”等科学探究活动,以及“挖掘恐龙化石”“复原恐龙”等模拟工程实践活动,促进学习者理解与运用大概念。

(五) 选择教学策略

为促进STEM课程教学的有效性,本课程采用了多种教学策略。在课题中增加“我是小小古生物学家”,采用角色扮演策略,为学生配备服装和道具,增强学习者的角色感、代入感、体验感和学习兴趣。在项目引入环节,采用“五何”问题支架引导学习者观看《侏罗纪公园》电影片段,提出发散性的问题,进而在教师的引导下聚焦驱动性问题。通过科学探究支架和工程活动支架,支持学习者探究从化石推测古生物的特征的探究活动和复原恐龙等工程活动。成果展示环节采用评价量表支持学生评价;在反思迁移环节通过SCAMPER策略来创新应用。

(六) 实施项目化课程

1. 参观展品,聚焦问题

运用恐龙化石展区展品资源和《侏罗纪公园》和《神奇的古生物学家》等视频,创建问题情境,通过问题支架策略引导学生自由提问,并将提问结果聚焦到核心概念与驱动性问题上,如:化石是怎么形成的?如何发现并且挖掘出恐龙化石?如何从恐龙化石探究恐龙的生物特性?如何复原恐龙化石?

2. 探究原理,解释展品

在驱动性问题和大概念导向下,通过系列活动,帮助学习者建构与理解有关化石及其相关概念体系,理解生物体结构与功能、生物形态特征与所处环境关系等大概念。具体活动内容如下:

(1) 什么是化石?通过展示含有化石视频、图片,恐龙化石展品标牌介绍等,了解化石概念。

(2) 恐龙化石是怎样形成的?通过观看视频、动画片和图片,自主完成三个任务:恐龙化石形成需要哪些条件?恐龙身体哪些部分容易形成化石?恐龙可能有哪些类型的化石?

(3) 实验探究:如何从古生物化石推测古生物的特征。按科学探究支架分步开展探究。其中探究模型是通过物件在黏土上留下的印痕来推测物件的特征活动,启发学习者通过化石推测古生物特征的原理。

(4) 材料阅读,获取信息,自主完成三个任务:估算恐龙在地球上生活了多少亿年?恐龙有哪些生物特征?恐龙时代的环境特征是怎样的?

3. 运用原理,制作实践

运用核心概念与原理,按照项目约束条件开展工程实践活动,进一步理解和运用生物与环境关系等大概念,同时培养团队合作、问题解决和创新创造能力。具体活动如下:

(1) 模拟恐龙化石挖掘

① 调查资料,设计挖掘方案。阅读相关文献,调查恐龙生物特性与生存的地层年代,选择可能的恐龙化石挖掘地点;确定恐龙化石挖掘的时间、地点、挖掘工具、探方设计、记录工具与交通工具、化石保存、安全装备、挖掘时的注意事项等,设计恐龙化石挖掘方案。

② 准备工具,实施化石挖掘。穿戴好野外防护用品并准备好安全设备。如帽子、水壶、防晒设备、创可贴等,以及喷壶、安全绳、锤子,手铲和刷子等。掌握工具的功能与使用方法,依据设计方案,用尺子拉出探方,并进行编号。小组合作在探方中进行化石模拟挖掘。

③ 整理信息,保存化石。对挖掘出来的化石进行测量、位置记录、并做好统计、分类与妥善保存。

(2) 完成复原恐龙项目

① 比对图片,画出恐龙草图。各小组分别拿出所挖掘的恐龙化石与三角龙、梁龙、霸王龙等现场展品资源的骨骼结构进行比对,根据骨骼的结构特点,小组讨论后在学习任务单中画出本组挖出的恐龙化石复原草图。

② 辨别骨骼化石,复原恐龙骨架。根据草图,辨别自己所挖掘的恐龙骨骼化石的不同部位,并考虑拼接顺序,完成恐龙骨骼化石的拼接。

③ 科学合理想象,复原恐龙肌肤。根据骨骼形态,推测、想象恐龙不同部位肌肉的发达情况。根据恐龙的生物特征和生存环境特征,合理利用“保护色”等科学知识想象恐龙的皮肤颜色。小组合作复原恐龙化石的肌肉和皮肤,完成最终作品。

4. 成果展示,多元评价

每个小组派代表携带恐龙作品进行展示。展示的内容包括作品成果与学习过程成果。其他小组根据评价量表为展示小组打分。展示时借助指导语促进学习者对核心知识点和项目过程的阐述。指导语可以是:我们小组是如何分工的?我们制作的恐龙名称是什么?恐龙皮肤颜色是什么样的?与当时的环境有怎样的关系?我们是如何通过化石发现恐龙的特性的?我们在挖掘恐龙化石时碰到的最大困难是什么?如何解决的?复原恐龙时碰到的困难是什么?

采用量表对学习过程与作品进行评价,量表设计指向学习过程与大概念。

5. 目标反思,拓展延伸

面向“恐龙化石展区”中各种古生物化石展品资源,随机抽取每个小组成员,测试其对课程目标中与展品资源中所涉及的学科概念、核心概念、大概念掌握情况,以及探究和工程实践过程的理解等。反思过程可借助学习任务单进行,反思结果写入学习任务单。

通过SCAMPER创新思维策略对大概念进行迁移与拓展,可由一个项目生发出更多新的STEM项目。例如,可以结合新的生物技术对“复活恐龙”等问题做进一步研究,适合更高学段的学生开展STEM项目化学习。

(七) 评价项目化学习

“探秘恐龙世界”课程实施过程中,每个环节伴随多种评价形式的活动。最主要的评价活动是对项目学习过程的评价和作品制作环节的评价。评价量表从合作交流、探究实践、恐龙化石挖掘、恐龙化石复原、恐龙皮肤制作等五个维度对作品和学习过程的评价。评价量表可用于自评、小组互评和教师评价。

五、 结语

基于展品资源的STEM项目化课程是科技博物馆教育转向的重要学习载体。科技博物馆STEM教育课程有着自己的特色和开发理念。本文借鉴已有研究成果构建的展品资源STEM项目化课程开发模式,为科技博物馆进行STEM项目化课程开发提供了指导框架。融合STEM教育课程模式、非正式学习特征、基于大概念的课程设计以及项目化学习模式的课程开发理念,也为科技博物馆其它模式的STEM课程开发提供了借鉴,具体的应用案例为科技辅导员设计与实施教学提供了借鉴。

科技博物馆STEM教育转型对科技辅导员提出了更高的要求,只有教师具备了基于展区展品资源进行STEM整合课程开发与应用能力、跨学科知识技能的融合能力、科学探究与工程实践应用能力以及技术应用能力等,才是科技博物馆教育创新与转型的关键。