科普即美育①

邱志杰

一、 科技艺术的国际现状

这几年流行的光影沉浸展经常会变成“网红”展,吸引很多观众去打卡。国际上,2016年里约奥运会开幕式中,安东尼·豪(Anthony Howe)的风动力雕塑火炬台曾大放异彩,巴西艺术家爱德华多·卡茨用诺贝尔奖成果荧光蛋白做出在紫光灯照射下的荧光兔子,麻省理工学院最年轻的数学教授、28岁的埃雷克·达玛尼(Erik Demaine)的算法雕塑被纽约现代艺术馆所收藏。上述种种艺术形式,以前在国内被叫做“媒体艺术”或“新媒体艺术”,有时候又与“数字艺术”这个概念混在一起,被叫做“数字媒体艺术”。

我于2016年调到中央美术学院之后,提出“科技艺术”的概念,因为我觉得在当今科学领域的大量科技创新发展都远超出“媒体”的领域之外,但“媒体艺术”这个词,让很多艺术家只把注意力集中在屏幕上,只关注电子图像,至多关注到和IT技术相关的AR/VR技术,但是却不会去关心生物技术、纳米技术、地质科学、气候问题、新材料等。我认为有必要拓展艺术家对科学的认知和视野,于是提出“科技艺术”这个词来迭代“新媒体艺术”这个概念。

同样是在2016年,欧盟成立了名为STARTS的委员会,在林茨电子艺术节、布鲁塞尔美术馆Boart和荷兰的Waag跨领域机构,设立了名为STARTS的奖项。Science+Tech+Arts=STARTS,刚好是“科技艺术”这个词严丝合缝的翻译。

今天的“科技艺术”当然包含曾经的“媒体艺术”,例如用电视机、投影机来做的这类录像艺术。“媒体艺术”还包括声音艺术,如音景、实验乐器等等,以及用光艺术等等,被统称为“媒体艺术”,以前也被叫做“新媒体艺术”。但是在国外很少用new media,而是称为media art。

当媒体艺术发展到互联网时代之后,一连接上互联网,通过鼠标键盘来互动的艺术就变成网络艺术。而直接和身体互动的体感互动的艺术,包括现在的AR/VR,被统称为“互动艺术”。在这个基础上发展出了基于互联网所积累的大数据的“数据艺术”和“人工智能艺术”,以及与机器人相关的艺术。在基因层面,用荧光蛋白来做荧光兔子,西澳大学的艺术家跟科学家合作造出人造肉,用培养皿培养出号称世界上最小的皮夹克,以及跟脑科学有关的作品,这一类艺术被称为“生物艺术”。从新材料角度出发,与种植和能源相关的生态方面的艺术,被称为“生态艺术”。现在还有很多人利用新材料来做艺术作品,例如光敏材料和热敏材料等,与设计和制造有更多的关系。还有所谓的“纳米艺术”,其实通常也会被放在这个领域里面来讨论。与设计更直接相关的还有智能制造、3D打印、智慧生物、可穿戴设备等。

国外科技艺术方面的教学以德国、瑞士、奥地利为中心,如德国的卡斯鲁尔媒体艺术中心(ZKM)。美国主要是以东部的麻省理工学院媒体实验室、纽约大学,以及西部的加州大学洛杉矶分校、斯坦福大学等为中心。

现在全世界有很多科技艺术的活动及相关奖项,尤其是欧洲,目前影响较大、资格较老的艺术奖项有奥地利林茨电子艺术节颁发的奖项。最近几年,日本、韩国、中国等东亚国家迎头赶上,形成了科技艺术教育的亚洲组团,而国内的中央美术学院和中国美术学院也在这方面有较多发展。

在这其中影响最大的是奥地利林茨电子艺术节,它拥有40年的悠久历史,由中心奖项、节日工作坊、档案库等组成。该艺术节40周年的颁奖仪式由奥地利总理亲自发奖,因此可见奥地利非常重视这个奖项。2019年林茨电子艺术节把电子音乐奖直接改名为人工智能音乐奖。每年会针对年轻人的工作,设置有U19的青少年奖项。STARTS奖也被设置在林茨电子艺术节里,每年颁奖。

此外,欧洲有一项非常好的传统——在科研机构设置艺术家驻地。我认为中国应该学习借鉴这种做法,也推进科研机构的艺术家驻地,另一方面也需要设置与艺术院校的科学家驻地。

二、 中央美术学院在科技艺术方面的工作

中央美术学院这些年在科技艺术方面做了一些工作。从2016年我来到中央美术学院之后,就开始安排科学大讲堂活动,邀请中国科学院的科学家到中央美术学院开讲座,从院士到年轻科学家,每年都会有几十场讲座。而且我组织中央美术学院的研究生进入中科院的科研院所进行了几十场研学活动。此外,我们还组建联盟、召开国际科技艺术教育大会,促进科技与艺术的融合。

联盟开展论坛、工作坊以及展览等活动,其中策展是工作的重要组成部分,占据非常重要的位置。我们策划了沉浸式展览、日本艺术小组“明和电机”的展览、国内最早的最大规模的汇集全球人工智能方面的艺术展览“脑洞”、最完整的梳理电子游戏历史的“游戏的人”展览等。

2019年,我在深圳策划了“科技艺术四十年:从林茨到深圳”展览,当时恰逢林茨电子艺术节40年和深圳建市40年。在这个展览上,我其实已经开始把它科技馆化了,专门做了信息、计算和造像的全球技术史的文献展、互联网历史文献展和深圳科技发展史文献展。我非常希望未来在中国的南方和北方,也许深圳和北京能够举办一些影响力比较大的科技艺术节。

此外,我们也在实践上做了很多工作,例如在人工智能方向上,我和京东人工智能研究院一起做了“人工智能思维导图生成器”,能够通过实时捕捉语音,生成字义,再进行自动翻译和字词的联想,生成思维导图。其实我的初衷是希望以后演讲不用再做PPT,例如我说“今天我站在这里”,“今天”这个词能联想到“昨天”或“明天”,再由“昨天”这个词联想到“记忆”或“博物馆”,由“明天”这个词联想到“末日”或“乌托邦”等。与此同时,希望它能够实时从互联网上抓取图片,从而更新我们当今的交流模式。我们一边做这个项目,一边在人工智能的学术会议上发表科学论文。

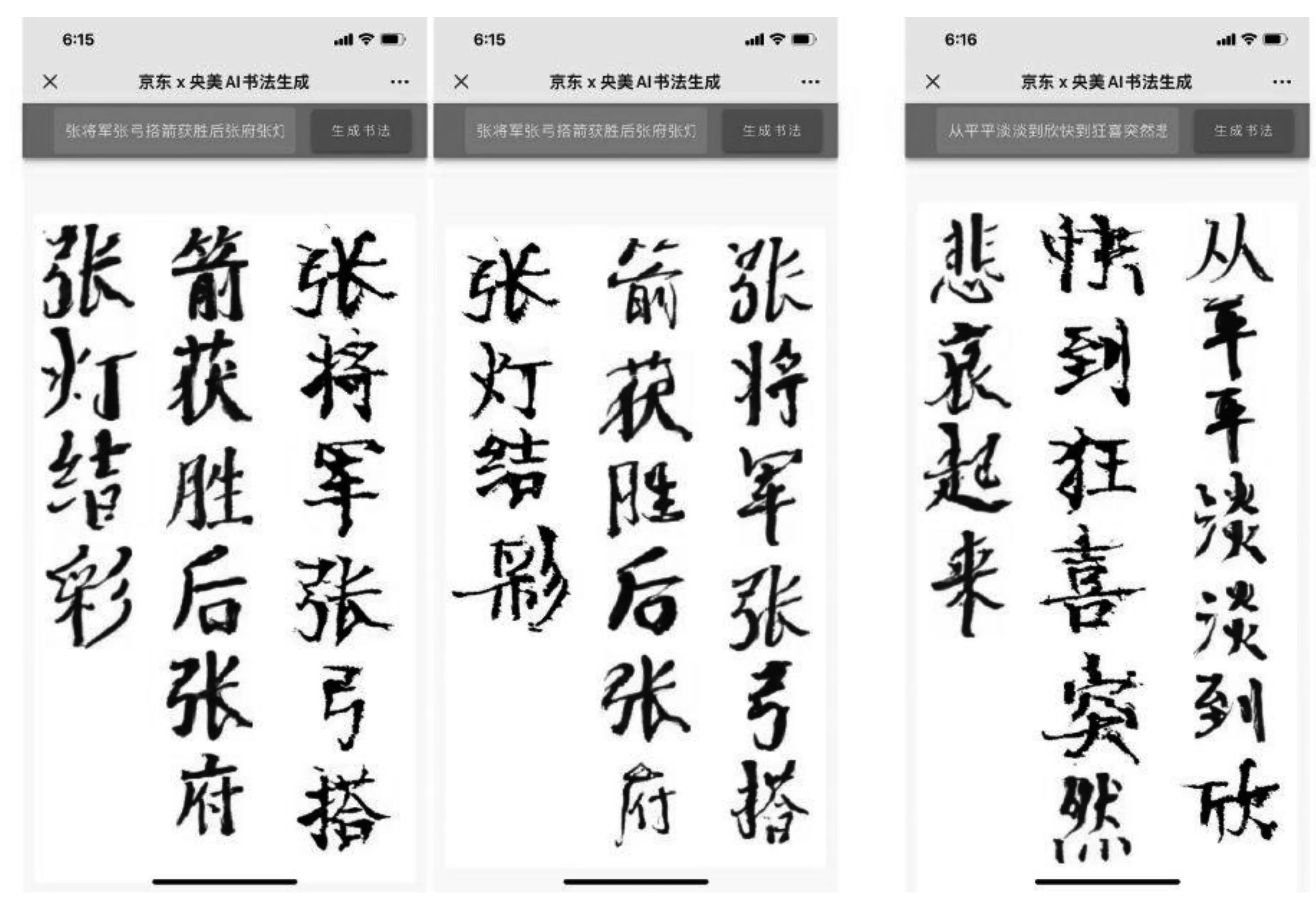

此外,我们又开始做“书法生成器”,因为中文字库的生产是非常昂贵的。于是我成为京东的数据员工,大量生产“情绪性的字体书写”,目标是取代字库。现在这个程序基本上每一次写的字体都是不一样的,它都是实时生成的带着各种情绪的字体。当然,这方面也需要脑科学的支持,我们引入了中科院上海神经所和清华大学幸福科技实验室的脑科学技术。以“张将军张弓搭箭,获胜后张府张灯结彩”为例(见图1),我们希望能够将“张弓搭箭”的“张”字写得有力刚健,而“张灯结彩”的“张”字体现欢快和喜悦的情绪。而且每次能够根据字义来评估情绪的浓度,从而调整自己的风格,最终超越字库。

图1 情绪性的字体书写

在2019年中央美术学院研究生毕业展上,有一位名叫“夏语冰”的学生作品被展出,指导教师是邱志杰,观众认为该作品不错,还有人献花。一星期之后,微软研究院宣布“夏语冰”其实是微软的人工智能“小冰”,然后很多观众来展厅仔细看了作品,才事后诸葛亮地发现“夏语冰”画得确实没有人好。夏语冰能学习各种风格和画派的画,涵盖大概400多年的230多个画家的画。现在有一个APP,你可以输入一句话让她给你画画,她自己还能够进行评估。

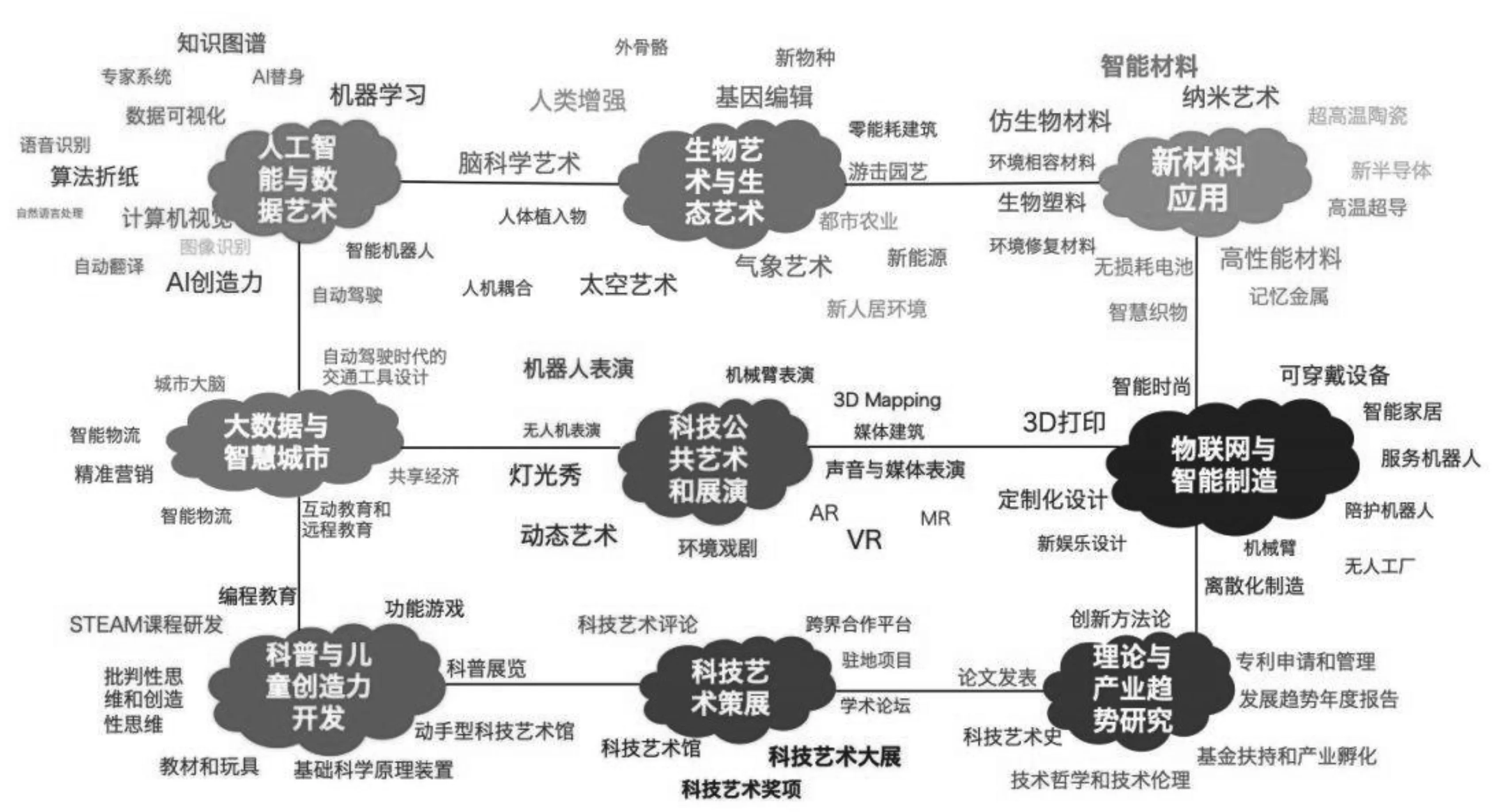

中央美术学院在北京怀柔新成立了科技艺术研究院,主要开展教学、科研、策展、实验、课题研究等。媒体艺术当然是基础,主要包括人工智能与数据艺术、生物艺术与生态艺术、新材料应用、大数据与智慧城市、科技公共艺术和展演、物联网与智能制造、科普与儿童创造力开发、科技艺术策展、理论与产业趋势研究(见图2)。

图2 中央美术学院科技艺术研究院主要研究方向

人工智能与数据艺术是我们的工作重点,在这方面投入较大。人工智能主要有三个板块:芯片、算法和数据。芯片这方面我们在迎头赶上;算法是基本上开放的;而在未来,数据的作用会越来越重要,中国的数据优势会转化成在人工智能领域的优势。

新材料应用是一个较新的领域,这方面在欧美也几乎是空白,我们希望产生一些突破。科技公共艺术和展演是社会最急需的,每个城市都在找人做光影秀,其实技术含量没那么高,但是社会需求非常巨大,虽然有时候我也会觉得那是光污染。理论与产业趋势研究也很有必要,包括技术伦理等。

科技艺术策展一直是核心工作,除了策展之外,还有一个非常重要的领域就是科普和儿童创造力开发。曾经有设计专业的同事不理解,问为什么要搞科普?我解释道:习总书记曾说过科学普及与科技创新同等重要。我们搞科技艺术要推动整个民族的发展,而科普是最直接的方式。习总书记曾经给中央美术学院8位老教授回信谈美育的问题。中央美术学院花很多精力去谈美育,而实际上科普是很好的解决之道,我相信科普即美育。现在的家长很焦虑,到了周末到底是带孩子去798看美术馆,还是带他们到科技馆或者海洋馆去参观?其实有一个办法可以避免这种焦虑,那就是把科技馆变成艺术馆,把艺术馆变成科技馆,直接建科技艺术馆,把二者相融,家长就会选择来这样的地方。

三、 我的信念:科普即美育

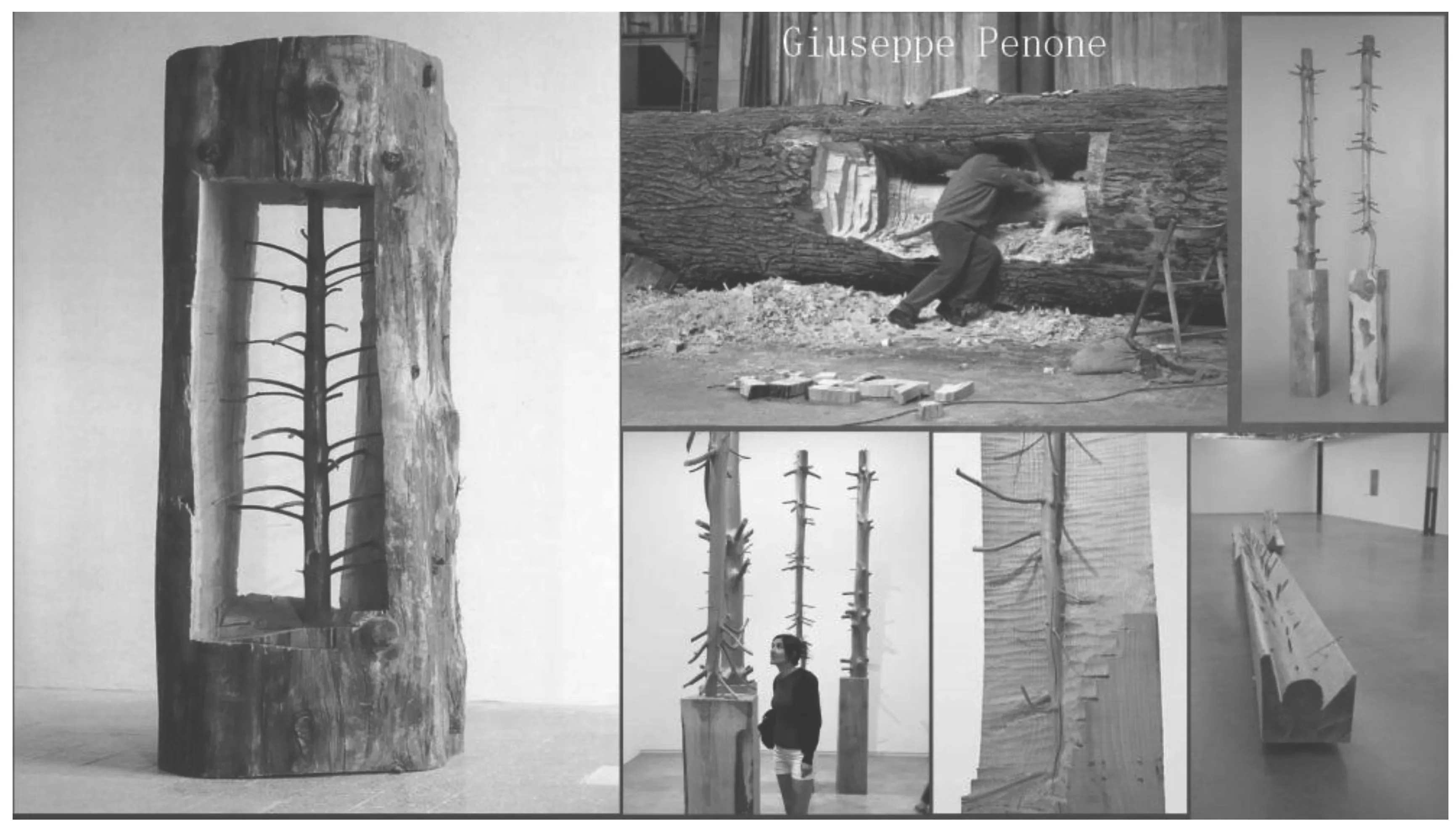

李白说“文章本天成,妙手偶得之”,艺术作品其实也是同理。以意大利艺术家朱塞佩·皮诺内的木雕作品为例(见图3),朱塞佩只是还原了这棵树5岁时候的样子。他的作品是最顶级的当代艺术作品之一,那么这件作品的美是什么?是我们所感受到的愉悦,是我们从一种习惯里突然间被唤醒了对新的方式和看法所惊醒的瞬间刺激感。

图3 意大利艺术家朱塞佩·皮诺内的木雕作品

前几天,2013年诺贝尔化学奖得主、科学家马克莱本到工作室来找我玩,我提议举行中秋雅集,然后打印了伽利略所画的月面图。伽利略曾第一个做出望远镜,认真地对着月球写生,他的素描画得跟达·芬奇一样好,暗部画得非常通透,寥寥数笔画出了月球表面的环形山的纹理,他的素描水平是达·芬奇、拉斐尔这种大师级的。还有牛顿手稿里的素描也是如此。而且,人们经常会举沙尔庞捷和爱因斯坦的例子来证明科学家懂点艺术更容易得诺贝尔奖。

旧金山探索馆会举办艺术家驻地计划,艺术家会和科学家合作去做出符合参与互动型科学中心标准的展品。场馆会为每件展品贴上作者标签,也就是把创作者当作艺术家来对待。此外还有荷兰阿姆斯特丹Nemo科技馆也十分重视这点。中国一些大城市的科普场馆其实已经产生了作品意识,只是还缺少作者标签,就是说应该有人为科普作品的艺术独创性负责,这应该是我们今后需要去做的事情。

我曾做过一系列的科普展策划,目前计划每年做6个展览,用四五年的时间做一批展览。在这其中,视错觉最廉价也最容易成为网红打卡点,因为成为网红打卡点的秘诀其实就是视错觉,这涉及到光学、数学、几何学、视觉残留等。我做视错觉方案的时候,曾做了一个监狱概念,监狱后面的屏幕是太阳滑过天空,监狱的栏杆好像就会弯曲,这样一个人想超越牢房的欲望就会跑出来。之后,我的学生做了“海上升明月”,在不同大小的舷窗里面看到的月亮大小不一样。这两个方案刚好就构成了一个故事:旧中国一个被骗卖去旧金山的人,先在船上回忆故乡中秋节的月亮,然后被关在天使岛的监狱里面,在墙上刻了一些字,看着铁窗外面移动的月亮——叙事就这样被搭建起来(见图4)。

根据理发店招牌错觉原理,可以轻易结合山水画、月球和太阳等元素进行创作,但我觉得在艺术上还不够好,还停留在图解原理层面,于是我就把它横放下来用来表示海浪,这个海浪似乎在不停地涨潮退潮。做到这一步,我才认为它能作为邱志杰在艺术上的代表作去展出。

图4 从舷窗看到的月亮

我要求学生在创作的时候,不能只是图解科学原理,必须同时赋予艺术上的想象力。我组织研究生做了视错觉创作工作坊,每个研究生每周都要拿出设计方案,每轮有10个方案,我从中选择。例如,有的学生把“理发店招牌错觉”做成自动扶梯,然后放上埃及神像,表示天堂跟地狱之间的关系,我认为这种创意就很好。有些时候学生的方案甚至比我的好。按照这种方式,我们就开始批量地生产各种策展方案,做动态艺术的展览,例如多米诺骨牌式的、小球赛跑式的等等,种类丰富。

我们为怀柔电影基地策划“电影的秘密”展览,以翅膀为例,可以组织中学生进行“做翅膀”比赛,在展览中加入关于鸟类飞行的流体动力学的解说,也可扩展到鸟类翅膀的进化史,从而融入科学馆、技术馆、自然史馆的内容。

我认为科幻和科普紧密相连,去年我们在上海做了“电子游戏与人格教育”展览,试图把电子游戏带到人格教育的方向去阐释,而不是带入到商业和产业的方向。

我们在策划“三体”科幻艺术展时,市面上还没有关于“三体”的电影、电视、漫画作品,而“三体”这个话题却被大家广泛关注。因为不方便过多去限定其中的场景,对此我进行了概念梳理,通过科幻地图对于全球科幻史进行整理,内容包括凡尔纳、威尔斯、黄金时代、或然历史、末日论等,然后填入不同的作品。我基本的想法是要为“三体”设置语境和背景文献,把它放在从伽利略开始、从敦煌星图开始的大框架里来讨论,梳理每个概念的源流。例如“黑暗森林法则”的背后是“霍布斯丛林”和所谓的自由主义竞争。文明论背后其实是进化论,我们会从大航海、哥伦布交换谈起,然后找到相关的艺术品元素。

四、 回应:中国特色的科普场馆

“文明的回响——技术史视野下的传统工艺”这个展览的策展思路是以技术史作为连接科学、艺术与工艺的方法。科学、技术这些概念,其实还包括技艺、技巧、手艺、工艺等词义,一方面连向工业,另一方面又连向艺术,但现在似乎被割裂了。因此,最近几年我们从技术史的角度理解工艺。例如增材制造技术其实就涉及到陶器盘筑法、竹编、3D打印、壁画中的立沥粉贴金技术、面条制作工艺、米粉制作工艺、蛋糕挤花文字、蕾丝钩针、草编等内容。我有一个计划,即对所有的传统工艺全部从技术史的角度来重新整理。

城市中的不少科技馆其实很重视艺术性,但在一些乡村,对艺术性的重视程度就不高,科普宣传栏普遍缺乏艺术性。中国很多美术学院的毕业生在通过画乡村壁画挣钱,但我认为这些壁画其实并不好看。本来周围的环境已经是水乡,为什么还要在水乡的墙上再画一幅水乡景象呢?如果换成画当地环境中的食物链、太阳系行星等科普知识,其实能够起到更好的科普效果。

越王勾践剑具有漂亮的青铜器形制和越国鸟虫篆,以及现在科学家都不确定是怎么做出来的纹理,现在它已经是文物、艺术、工艺的化身,其实当年它应该就是越国的“军事科学院”研发出来的,当时它是科技产品,但现代人把它当成艺术。每一种技术进步都伴生着艺术进步,艺术史跟科技史是紧密融合在一起的。照相机的产生其实是伴随着镜头、暗箱、底片、感光材料、玻璃板、透明软片等一系列技术和材料的诞生,最后发展出电影技术。

如果不能让一个孩子认识到星空的美,认识到行星运动和托勒密模型的美,这个孩子一定听不懂巴赫。如果不能让一个孩子认识到鹦鹉螺的美或者向日葵花盘的美,这个孩子就没有办法真正懂得螺旋形防波堤或者塔特林的第三国际纪念塔。如果一个孩子不能理解拓扑学,不能理解彭罗斯三角形和奈克方块,那么他不可能欣赏埃舍尔。我们今天谈美育,首先需要正确的艺术哲学。美不仅是愉悦,美和科学一样,首先是启蒙。“美育”和“科普”就是一对词,科需要普,美需要育。

我们要在最基础的研究层面上,带着科学家的求真意志和艺术家的人文精神,才可能有真正的基础性创新和原始性创新。我坚信美育本身就是革命。