不同类型血液制剂输血不良反应的临床特点分析

褚新建,孟慧琴

(1.焦作市中心血站体采科; 2.焦作市妇幼保健院,河南 焦作 454000)

输血为临床特殊治疗手段之一,现阶段被广泛应用于临床各个科室,用于外伤、手术等急性失血患者,发挥着不可替代作用。伴随输血技术、血液制品不断完善和成熟,其在临床抢救和外科手术方面作出的贡献日渐显著[1]。但值得重视的是,不同类型血液制品所引起的输血不良反应存在明显差异,若选择不当,极易影响抢救与手术效果,甚至威胁患者生命安全[2]。同时,血液成分复杂性以及血型系统多样性,其输血风险性不容忽视。输血不良反应是指输血过程中或输血后受血者发生了原来疾病无法解释的、新的症状及体征[3]。依据输血不良反应发生时间,将其分为急性/速发性输血不良反应和慢性/迟发性输血不良反应,依据是否存在免疫因素,将输血不良反应分为免疫性输血不良反应及非免疫性输血不良反应,临床不良反应多为免疫性输血不良反应[4]。因此,应进一步分析不同类型血液制品临床特点和差异,以减少输血不良反应发生,提升临床用血安全性。本研究通过回顾性分析不同类型血液制品输血不良反应,以期为临床使用血液制剂提供参考。

1 资料与方法

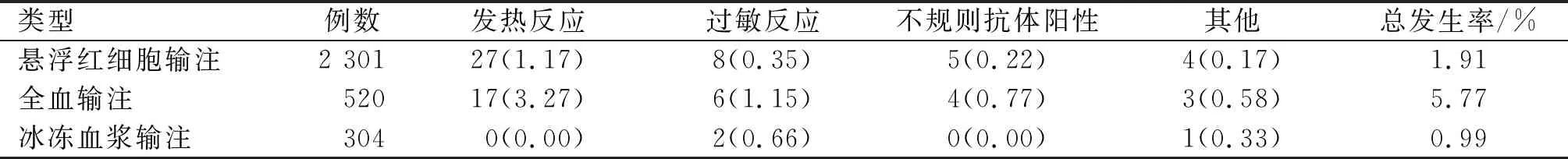

1.1 资料 分析2015年1月—2016年12月行含白细胞血液制剂输注的3 125例患者的临床资料,并定义为对照组,其中悬浮红细胞2 301例,全血520例,冰冻血浆304例;分析2017年1月—2019年1月行去白细胞血液制剂输注的3 578例患者的临床资料,并定义为观察组,其中去白细胞悬浮红细胞2 619例,全血337例,去白细胞冰冻血浆622例。纳入标准:①均符合输血治疗指征。②均严格进行交叉配血试验。③均签署知情同意书。排除标准:①合并重度肝、肾功能不全者。②合并溶血反应者。③无法配合研究者。

1.2 方法

1.2.1 输血要求 依据原卫生部卫医发〔2000〕184号《临床输血技术规范》[5]要求,输血过程中,要求临床医护人员严密观察受血者是否存在不良反应。在输血过程中,每袋血液均配发一张输血不良反应反馈卡,要求临床医师根据实际情况填写,并送回血站进行输血不良反应统计。依据输血不良反应类型及血液制品种类并开展相关检查及试验,分析统计后进行记录。

1.2.2 判断标准[4]参考2018年9月26日中国国家卫生健康委员会所颁布输血反应分类行业标准及2018年美国CDC发布输血安全预警系统报告制度。输血不良反应为:发热反应(输血过程中或输血后2 h内体温升高1 ℃以上)、过敏反应(出现胸闷、荨麻疹等症状)、不规则抗体阳性。非溶血性发热反应诊断:在输血过程中或输血结束后4 h内,患者基础体温升高1 ℃以上,或患者合并寒战,无原发疾病及过敏、溶血及细菌污染等引起发热证据;排除标准:对溶血及细菌污染所引起发热性疾病进行排除,包括感染、药物等。过敏反应诊断:输血过程中或输血结束后4 h内,患者伴有面部潮红及皮肤瘙痒、斑丘疹以及荨麻疹等;排除标准:伴有输血相关循环超负荷、输血相关急性肺损伤以及溶血反应等,对特别严重过敏反应及时鉴别和排除。输血相关循环超负荷诊断:当输血结束后6 h内,患者合并发绀、气急、心悸以及急性呼吸窘迫,听诊区域闻及啰音、水泡音等,此时脑钠肽以及中心静脉压水平升高;排除标准:对输血所致相关急性肺损伤诊断进行排除。

2 结果

表1 对照组不同类型血液制品不良反应比较[n(%)]

表2 观察组不同类型血液制品不良反应比较[n(%)]

3 讨论

输血治疗是挽救重症患者生命健康的重要途径之一,其可以迅速补充机体血红蛋白、血小板等血液成分,是临床常用治疗手段之一[6]。但是,输血时仍存在一定比例输血不良反应,尤其是多次输血者,若处理不当,极易危及患者生命健康。其中,溶血性输血反应随着输血技术不断完善,发生率已显著降低[7]。具体原因为:①成分输血率达100%。②交叉配血标准化操作。③依据既往输血不良反应患者,可选择性采取血液品种。④开展血栓弹力图,严格控制血小板输注使用。⑤对输血管理规范,制定《输血不良反应识别标准及处理措施》等制度,并培训临床医护人员输血相关知识,并不断增强临床医护人员输血安全防范意识[8]。

在实际工作中,全血类的不良反应较悬浮红细胞、冰冻血浆更高。有研究[6-7]指出,悬浮红细胞制剂内白细胞和血浆含量少,而在冰冻保存过程中血浆蛋白抗原和白细胞抗原会被破坏。本研究结果显示,对照组全血输注的不良反应高于悬浮红细胞及冰冻血浆;冰冻血浆不良反应发生率最低,提示成分输血可在一定程度上提升输血安全性。与上述研究[6-7]结论相吻合。有研究[8-9]指出,去白细胞血液制品输血安全性明显高于未过滤去除白细胞的血液制品。本研究结果显示,观察组去白细胞悬浮红细胞不良反应与去白细胞全血、去白细胞冰冻血浆比较,差异无统计学意义,观察组输注不同类型血液制品不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义。提示观察组不良反应更少,说明去白细胞可有效减少不良反应发生率,保障输血安全性。

溶血反应表现中,非溶血性发热为临床常见表现,相关研究[9]显示,占所有输血不良反应的60%,主要因素与患者血液白细胞抗体与献血者自身白细胞抗体发生免疫反应相关,同时,输血、妊娠均是引起白细胞抗体发热的重要因素,与血液内致热源及保存过程中所产生细胞因子相关。本研究应用红细胞悬液占比偏高,且未经过滤白处理,是引起非溶血性发热反应偏高的重要因素。为降低上述情况发生,输血前开展相应抗体检测,或应用滤白或洗涤红细胞,必要时配合配型红细胞输注,并做好血液制品从输血科到临床进行冷链保存作为降低不良反应的重要因素[10]。输注血浆及血小板过敏患者,往往缺乏特异性抗体,或者患者自身为过敏体质等。血小板输注中过敏反应发生除与血小板同种异源血浆蛋白输入相关,患者是否可以耐受血小板最大输注速度同样为影响因素[11]。因血小板受血者多数为血液疾病患者,具备反复输血病史,部分研究[12]指出,当输注血小板50%以上,患者会产生血小板同种免疫抗体,造成输注血小板输血不良反应整体风险偏高。在过敏反应预防上,需全面了解患者输血病史、过敏史以及基础病,选择自体输血、输注洗涤红细胞等方式,避免不必要输血不良反应发生。且过敏反应发生中,常见于输血15 min后,故慢速输注并严密观察患者生命体征尤为重要[13]。

本研究存在样本量不足以及地区差异性、患者体质、病种分布等局限性因素,需进一步开展多中心大样本统计分析,可获得更为客观结果。为有效预防输血不良反应,工作侧重点需关注以下几点:①提高检测技术水平并开展血液滤除白细胞技术及血小板抗体检测,进一步减少非溶血性发热反应以及过敏反应。②临床医师应严格把握输血指征以及适应证,大力推动自体化输血,减少异体输血,掌握输血不良反应识别及处理措施。③完善输血信息化管理系统研究建设,对输血过程闭环管理加以完善,并加强输血不良反应预警和监督。总之,与全血制品相比较,成分输血可有效降低输血不良反应发生率,而去除白细胞成分输血安全性最安全。