急性小脑梗死患者的颅脑磁共振分析

黄爱萍 黄守菊 钱淑霞

小脑梗死症状缺乏特异性,容易出现误诊或漏诊。若梗死面积大,容易导致脑积水或者脑干受压,其病死率非常高。所以小脑梗死的早期诊断、早期治疗,对于防止各类严重并发症和改善患者的预后具有重要意义。本次研究选择61 例经过颅脑磁共振确诊的小脑梗死患者作为研究对象,对其临床症状、体征、并发症和不同供血动脉受累的病因与预后情况进行探讨,旨在探讨急性小脑梗死患者的颅脑磁共振信息与病因、预后的关系。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2019 年2 月至2020 年8 月嘉兴学院附属第二医院经过颅脑磁共振确诊的小脑梗死61 例的资料进行分析,本次研究经过本院医学伦理委员会的批准和通过。纳入标准包括:①按照中国第四届脑血管病会议所颁布的标准,被诊断为小脑梗死;②患者入院48 h 内进行头部核磁共振检查显示为小脑部位急性缺血性病变,而且该病灶为本次缺血性脑卒中发作的责任病灶;③患者在入院24 h 内完成症状与体征的收集,经过美国国立卫生院神经功能缺损量表(national institutes of health stroke scale,NIHSS)评分[1],得分<26 分。排除标准包括:①因故无法完成头部核磁共振检查;②患者具有颅内感染、肝肾功能衰竭、肿瘤等严重疾病,可能对本次研究的结果构成影响。

1.2 方法 回顾分析61 例小脑梗死患者的一般情况、临床症状与体征、梗死部位分布及治疗疗效。

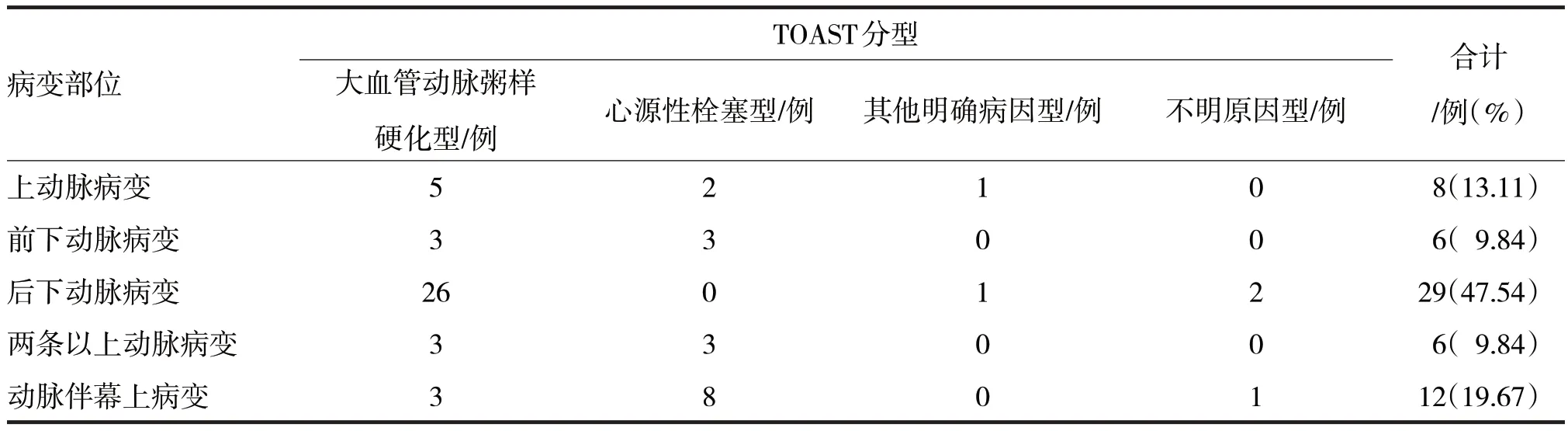

根据Amarenco′s 图解[2],按照小脑受累动脉供血区对患者分组,可分为:上动脉病变、前下动脉病变、后下动脉病变、两条以上动脉病变和动脉伴幕上病变。根据脑卒中病因学分型即TOAST分型[3]对患者进行分型,可分为大血管动脉粥样硬化型、心源性栓塞型、小动脉闭塞型、其他明确病因型和不明原因型。分析患者病变部位与TOAST分型关系。

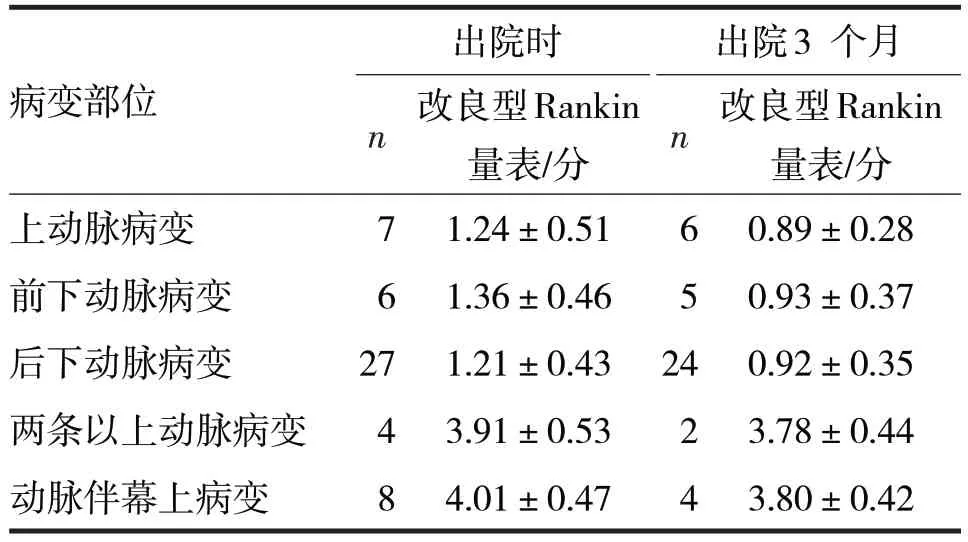

使用改良型Rankin 量表对患者出院时和出院后3 个月的生活能力进行测评,该量表得分在0~5 分,<3 分的患者为有独立日常生活能力,≥3 分的患者生活依赖其他人。

1.3 统计学方法 采用SPSS 20.0 软件进行统计学处理。计量资料以均数±标准差()表示。计量资料比较采用方差分析和q检验;计数资料比较采用χ2检验。设P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者的一般情况 本次研究共纳入61 例患者,其中男性41 例,占67.21%;女性20 例,占32.79%,男女比为2.05∶1。患者年龄43~71 岁,平均年龄(57.12±11.92)岁。合并症类型:高血压37 例,占60.66%,糖尿病14 例,占22.95%,冠心病10 例,占16.39%,房颤2 例,占3.28%,感染性心内膜炎1 例,占1.64%,高血脂33 例,占54.10%,吸烟14 例,占22.95%,脑卒中病史8 例,占13.11%,短暂性脑缺血发作病史12 例,占19.67%。

2.2 患者的临床症状与体征 全部患者均为急性起病,在首发症状之中,眩晕50 例,占81.97%,恶心呕吐38 例,占62.30%,步态不稳14 例,占22.95%,言语不清13 例,占21.31%,呛咳12 例,占19.67%,耳鸣8 例,占13.11%,头痛23 例,占37.70%。在体征中,共济失调27 例,占44.26%,发声障碍9 例,占14.75%,眼球震颤4 例,占6.56%,复视9 例,占14.75%,嗜睡昏迷5 例,占8.20%。

2.3 患者的梗死部位分布及与TOAST 分型关系61 例患者中发生单侧小脑梗死的50 例,占81.97%,其中左侧梗死26 例、右侧梗死24 例。发生双侧小脑梗死的9 例,占14.15%,小脑蚓部梗死的2 例,占3.28%。按照动脉供血区域分组,上动脉病变8 例,前下动脉病变6 例,后下动脉病变29 例,两条以上动脉病变6 例,动脉伴幕上病变12 例。61例患者中出现脑干受累的15 例,占24.59%,其中后下动脉病变的患者出现脑干受累的数量最多,为8 例。61 例患者按照脑卒中病因学分型结果,大血管动脉粥样硬化型40 例,占65.57%,心源性栓塞型16 例,占26.23%,其它明确病因型2 例,占3.28%,不明原因型3 例,占4.92%。患者病变部位与TOAST分型关系见表1。

表1 患者病变部位与TOAST分型关系

由表1 所见,不同梗死部位的患者在大血管动脉粥样硬化型和心源性栓塞型的比较中,差异均有统计学意义(χ2分别=17.52、23.96,P均<0.05),在大血管动脉粥样硬化型中,后下动脉病变组的人数高于其他组(χ2=23.61,P<0.05),在心源性栓塞型中,动脉伴幕上病变组的人数高于其他组(χ2=20.21,P均<0.05)。不同梗死部位的患者在其它明确病因型和不明原因型的比较,差异均无统计学意义(χ2分别=2.96、1.58,P均>0.05)。

2.4 全部患者在住院过程中有9 例死亡,出院3 个月内又有11 例死亡。患者出院时与出院后3 个月的生活能力情况比较见表2。

表2 患者出院时与出院后3个月的生活能力评分

由表2 可见,不同病变部分患者在出院时与出院3 个月的改良型Rankin 量表评分比较,差异均有统计学意义(F分别=35.63、33.35,P均<0.05)。其中单个动脉受累的患者改良Rankin 量表评分均低于多个动脉受累的患者,差异均有统计学意义(t分别=11.42、8.24、8.11、10.97、11.33、8.85,P均<0.05)

3 讨论

目前,脑梗死已经成为对我国人群健康构成严重威胁的疾病种类之一,而对于脑梗死的研究在国际范围内一直就是热点问题。小脑梗死也属于脑梗死的范畴,但是其发病人数较少,目前研究深度尚不足。流行病学调查结果显示,急性小脑梗死的人群高发年龄组在50~80 岁之间,一般认为平均发病年龄在60 岁左右,而且男性的发病人数明显高于女性[4]。在本次研究结果中,全部患者的平均年龄为(57.12±11.92)岁,且男性的人数多于女性,与多数文献报道结果相一致[5,6]。导致小脑梗死发病的独立危险因素与多数脑血管疾病的危险因素比较相似,一般是以高血压、糖尿病、各类心源性疾病、血脂增高、吸烟、脑卒中病史、短暂性脑缺血发作病史为主[7,8]。罹患小脑梗死的患者在疾病早期可以表现为恶心、呕吐、眩晕或者步态不稳等,其中超过75%的患者可以出现眩晕的临床表现,本次研究结果大体类似。这可能是病灶对前庭小脑通路构成影响或者前庭神经核与其传导通路缺血所致,当然也有可能是脑干自身缺血所导致。前庭神经核在人体的脑干部位中,是体积最大的神经核团,其位置还相对比较表浅,对于缺血缺氧的敏感度非常高,容易出现各类相关临床症状。但是以上所描述的症状均缺乏特异性,无法利用体征对病变部位进行定位,因此出现误诊和漏诊的概率较高。

一般认为急性小脑梗死在单侧出现病变的可能性远超过双侧均出现病变,甚至有研究结果报道,超过80%的小脑梗死患者均表现为单侧小脑的病变[9]。本次研究结果中,出现单侧小脑梗死的患者构成比为81.97%,与多数文献报道的数值较为接近。遗憾的是对于该种现象的原因尚缺乏统一的共识。

小脑梗死最为常见的合并症为脑干受累,这主要与小脑供血动脉的走行情况有关[10]。从小脑后下动脉的主干所分出一支,是供应延髓外侧部分的终动脉,所以当主干出现闭塞的情况下,可以发生延髓背外侧的梗死。在本次研究中出现脑干受累的占24.59%,以后下动脉病变的患者出现脑干受累的数量最多,并且该种类患者均出现了延髓背外侧综合征。小脑发生组织水肿之后可以向前对脑干,第四脑室形成压迫,并且导致网状上行系统受到损伤,所以出现脑干梗死的小脑梗死患者,其死亡率非常高,预后也比较差。本次研究中全部患者从入院到出院3 个月的时间内,共有20 例死亡,其中合并脑干梗死的患者就有15 例,死亡率非常高,可见其危重之重。

对不同动脉供血区域病变的比较结果中显示,小脑梗死的TOAST 病因分型与病变受累动脉之间具有一定的关联。大动脉的粥样硬化成为小脑后下动脉病变的主要因素,而心源性栓塞是伴发有幕上受累的小脑梗死发病的主要因素,而其余的动脉供血区梗死未见到较为明显的相关性。

作为一种脑部受到重创的疾病,多数小脑梗死患者的NIHSS 评分相对较低,对于患者预后判定的意义较为有限,在本次研究中提出了使用改良型Rankin 量表评分的方法对患者的生活能力进行判定,从评分结果可见,在两个时间点上均为单个动脉受累的患者得分低于多个动脉受累的患者,差异均有统计学意义(P均<0.05),提示该指标对于不仅对患者的生活能力具有一定的指示作用,而且对于不同的动脉受损情况,也可能具有一定的区分意义,但仍需要进行深入探索。

综上所述,急性小脑梗死患者的颅脑磁共振图像可以提供多种信息,在结合患者临床症状,体征等进行综合判定的基础上,可以对患者的病因与预后进行一定程度上的推断。然而,本次研究仅针对近期我院的数据进行分析,尚未与患者相关功能检查因素相结合,故存在一定的局限性,希望在今后的研究中进一步改进和完善。