“观”与中国典籍范畴的“时中”式翻译

李 乐,莫 冉

(1. 浙江外国语学院 英语语言文化学院,浙江 杭州 310023;2. 上海外国语大学 高级翻译学院,上海 200083)

一、 引言

中国文化要“走出去”,典籍外译是至关重要的通途。《尔雅·释言》云:“典,经也。”“典”意味着其可作为依据或模范。典籍的核心价值在于其承载着先民看待及理解世界的独特思路,可以为其他文化共同体提供一种相异的世界观视角。中国典籍的外译也就成了通过另一种语言对中华民族核心世界观的转述及传达。

而用文言文写成的典籍,其所承载的思想内容是与其语言形式密不可分的。学者洪堡特[1]曾指出:“没有语言,就不会有任何概念,同样,没有语言,我们的心灵就不会有任何对象。就心灵来说,每一个外在的对象唯有借助概念才能获得完整的存在。而另一方面,对事物全部的主观感知都必然在语言的构造和运用上得以体现。”伽达默尔[2]在自己的著作《真理与方法》中简明扼要地重申此种语言世界观理论的精义:“语言并非只是一种生活在世界上的人类所使用的装备,相反,以语言作为基础,并在语言中得以表现的是,人拥有世界。世界就是对于人而存在的世界,而不是对于其他生物存在的世界,尽管他们也存在于世界之中。但世界对于人的这个此在却是通过语言而描述的”。卡西尔[3]在《语言与神话》中分析语言与概念时指出:“言语在这里是任何一种世界观的工具,是思维在它能够发现自己并采取一种确定的理论形式之前必须经由的中介。”上述学者不约而同地都表达了如下观念:主体对于世界的认知始终建立在语言思维的基础之上,语言搭建起概念,透过概念,我们的祖先之心灵获得对于客观世界的认知。不同的语言所塑造的“世界”实质是不同的。每个语言像是一把独特的刀具,切分世界的方式各有不同。这种切分,最终形成基本的理解世界的框架。而这种基本世界的框架表现在语言中,就是基本的范畴区分。

而典籍翻译之难则在于其不仅要传达基本范畴之义,还要传达语言所带出的独特思维方式。而这恰是典籍外译之真正价值。本文将探求古汉语如何塑造了中国独特的世界观,以明晓中国典籍传达的独特思维方式,进而描摹中国典籍外译遭遇的根本困境,并探求其可能的解决方式,为典籍翻译者及研究者提供些许启示。

二、 古汉语之“观” 对中国思想方式的塑造

1. “观”与“古汉字”塑造的具象思维

瑞典汉学家高本汉(Bernhard Karlgren)[4]曾经思考过把古汉语转录成语音文字,后来放弃了这个想法。因为他发现古汉字是不可再分的。他评价说古汉字可以被阅读,但是若被大声朗读,反而会变得难以听懂了。高本汉曾有一段论断,言明我们尝试把古汉语用声音文字替代,会使得流传了四千余年的这一文明感丧失殆尽。这种做法某种程度上会破坏中国文明的精神内核。若用语音字母去转写古汉语,会生成一堆完全不可被理解的东西。我们将古汉语的这种特质,总结为“观”。

“观”是中华民族根基性的反思世界的方式。《易·系辞上》言:“易与天地准,故能弥纶天地之道。仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。”[5]77《易·系辞下》也说:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。观鸟兽之文,与地之宜。近取诸身,远取诸物。于是始作八卦。”[5]86《易》之创始即是经由“观”思维使然,由近及远,从而探察幽微之道。《易·贲》彖辞云:“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下。”[5]37华夏文明之缘起,天文人文之化生均由“观”而成,可见“观”之思维的重要性。

古汉字的创造方式就是“观”思维的显现。《说文解字序》中记载了仓颉创造汉字的传说:“仓颉之初作书也,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书。书者,如也。”[6]6仓颉据说是黄帝之史官,他通过远观近察而造文字,“文”意指独体字,主要为象形、指事字;“字”意指合体字,主要的造字方式是会意、形声。“六书”中除假借、转注两种用字法外,其他四种均为造字法,而其中尤以象形为最为根本,指事依赖象形而成,而会意也是经由象形字的意义加成,形声其义符一般是象形字,规定了该字的意义取向。归根到底,汉字从造字而言最重要的方法是象形,这就决定了汉字“观”的特性。

据统计,现代汉语只有10%的汉字和象形或会意无直接关系。90%的现代汉字承续了最早的古代文字的象形、会意传统,在现代汉语中被称为形声字。[7]汉字的一部分表明我们会意的指向;一部分可表明读音,而那些表音的语符又在很多时候代表一种意义。单就典籍涉及的字来看几乎都是形声的。换言之,他们的语义是非分析的而是经由观感而领悟的。古汉语是以表意及图像性为其主要特征的。古汉语的一个语符,有时可以折射整个世界。

这种具体感知和形象表达,使得古代中国人在长期使用象形字的同时,也强化且巩固了具象思维。此种具象思维并非完全不含抽象能力,只是并非那种按“类”及“因果关系”来主导的强抽象,按照布留尔[8]在《原始思维》中的描述,其只是一种“有限的概括和初步的抽象”,主要以联想和譬喻来感知并表述世界的方式。

2. “观 ”与汉字意义的经验关涉

因为“观”的特性,“中国字倾向于比任何拼音文字都更好地投射出自然的印迹”,“文字模仿着鸟兽及一般自然现象在大地上留下的痕迹模式。”[9]从最初先民造字的传说到后来中国文字的发展、发达、成熟,处处都可见汉文字来源于对身边诸象的模拟。富有“象”意味的语词所构成的文本天然具有比象的意味。宋代郑樵《通志·六书略·论华梵下》[10]在讨论梵文与汉语的差别时即已指出:

梵人别音,在音不在字,华人别字,在字不在音。……华书制字极密,点画极多,梵书比之实辽邈,故梵有无穷之音,而华有无穷之字。……梵人长于音,所得从闻入……华人长于文,所得从见入。

郑樵认为,由于汉字建立在象形的基础上,这就使得其更重于形象,更加具有意义的空间性;而梵文既以表音为主,则它更注重听觉体验,更加具有时间上的连续性。属于印欧语系的英文与梵文同为表音文字。表音文字的任意性使得其语义与所指之物并无直观的、可感的关联,所以意义常可以被抽取出来进行独立的分析。因为这种任意约定的关系,所指的内容被抹去了形象特征,而更容易沦为所思之物。表音的语言,因失去了与象的关联,没有了具体的可感的依托,就要借助于语法结构去确定意义。而汉语最初则是表意、指事的。而汉语因其“表形—声—义”的性质,其意义和能指常常在源头上具备可感觉的、直观性的神秘关联。

汉语的词义约定往往不是以阐明字面及核心意义的方式来定义,而是通过句法及语音的关联来阐明的。后来的字义解释者及典籍的注解者继承了这一传统,某个词语的意义往往通过其声近或形近的词语来加以解释。如“阵”被解释为与之字形字音相近的“陈”,以表现该词战场用兵布局以对敌的强大状态的意义。又如“君”被解释作“群”,君为会意字,从尹从口,表示一个尹(执事者)发号施令;而群为形声字,从羊君声,但君又有义符的意味,将君释作“群”,暗含了人们需相聚以识君。又如“道”,被释义为同声字“蹈”,言明“道”不是现成的已经完备的东西,而需要通过“行”来得以实现,故而《庄子·齐物论》中才有“道行之而成”一说。

而语词定义的方式在英文中则表现为A is B 的基本形式,即A是 B,或 A refers to B, 此时 A 为抽象符号,B 为现实世界中可描述之物,A 和 B 并未有本质的关联,更多是约定俗成的特性。而正如前所述,古汉语语词有比象特质,且其意义总与其声近词或形近词关联,所以其意义表现方式并不是下定义,而是一种比拟,是非指涉性的。 加之“以象形为基础的汉字长期的延续使用,使中国人的思想世界始终不曾与事实世界的具体形象分离,思维中的运算、推理、判断,始终不是一套纯粹而抽象的符号”[11]。我们毋宁说古汉语的所描述的世界不是由“事物”构成,而是由“事件”构成。对语词意义的理解需要读者进入到情境中,“参与”世界,进而获得综合直观的领悟。

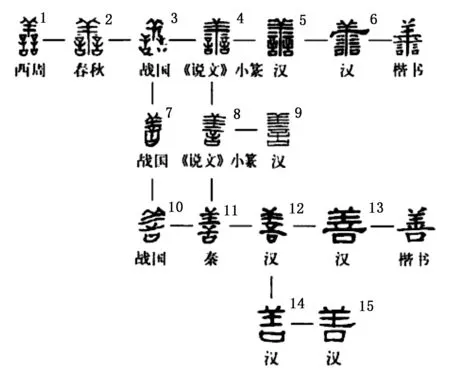

比如讨论具有伦理意义的“善”,我们可以看到汉字“善”在汉语中的字形发展史(见图1):

图1 “善”字字形发展图示

其最初的字形为上面一个“羊”字,下面两个吉。《说文》有言:“善,吉也。从誩,从羊。此与义美同意。”[6]33即其本义是指像羊一样说话。羊说话,就是一个事件(event)。羊叫咩咩,温柔可人,故而像羊一样说话也就有了美的意味。我们就此可以理解字义的直观性和事件性,即一个字的结构元素事实上就是一副譬喻图景,描述一个具体的事件,理解一个字,实为理解一个事件,一种情境,非常直观。后来《道德经》有云:“上善若水,水善利万物而不争。”[12]人的至善被比喻为水,因为水有益于万物,且与世无争。上善,以直观且形象的方式被领悟,且具有很强的经验关联。

3. “观”与 中国思想的“求道”指向

之前谈到象形文字是古汉语文字的基本构字方式。“观”的特性昭示了其与大千世界的关联。所以在古典思想中表现概念的方式也是具象的,都带上了某种具体的性格。因为形成表现概念的方式是综合直观(英文可对应holistic)的,所以我们所讲的范畴实际上是古代的“名”。也因为古汉语文字这种“象”的特质,中国古典思想体现出对具象的偏爱,而非一些视线之外且超越感觉的事物。所以古汉语中很少有抽象名词,我们的古典思想中也未形成超越概念。“因为汉字形象性的长期延续,它的独立呈意性使得它在任何场合,均无严密的句法即可表现意义,故而句法的规定性,约束性相对松散,古代中国思维世界不那么重注重逻辑、次序与规则。”[11]47

再者,“观”与当下情景关联,古代中国的语言真理观更加关注变异中的生生不息。古代哲人对语言所持有的态度是两重的。一方面,他们认为可以借助语言表述自己的思想,借助语言描述时间发生的一切。但与此同时,他们亦认为语言的功用是十分有限的。《易·系辞上》有云:“书不尽言,言不尽意。”[5]82而庄子要我们得鱼而忘筌,得兔而忘蹄,得意而忘言。《道德经》的第一句就言明了言辞论道的局限性和无力感。而之所以无力,乃是因为在他们的眼中,可称道的东西实质及表象都是处在流变之中的。“道”并非是一个静态的实体或者概念,而是一个持续变动的且持续发展的、万物在其中相得益彰的样态。“道”不是可被分解成元素且被抽象概括进逻辑体系中的物质,而是流动中的生生不息,任何试图去抓住道的本质的努力都是徒劳的。而等到佛教传入中国,言有尽而意无穷就更被认为是中国哲学语言的显著特质。总而言之,中国古代的哲人对语言的定位是两个层面的:在通过语词行使指涉功能时,语言的能力是有限的;但是,在隐喻的层面,或曰超语言的层面,语词因其使用者的高明手法,却可以联合表现出比所言之物更多的意蕴。

成中英先生在《中国哲学中的知识论》中指出隐藏于中国古汉语中的“观”,即是综合观察,它通过宏观与微观、纵向与横向的仔细观察以了解事物之间的相互关系和事物自身变化的过程及其与人类的关系。这种“观”可称中国古典思想的基础,这种观“既要求同实在一致,又要求同基于一个人所掌握的当前活生生的经验的一系列信念相连贯”[13]。如上的语言特征,注定了中国古代思想不是朝向普遍原则或者主体性原理的超越,“而是朝向人生与语言境域深处的投入,以此来摆脱任何现成者、可定义者”[14]。中国哲学并没有严格意义上的知识论与形而上学,其根根本本的是关乎人生修行的“求道之学”,其不注重本质,讲求通权达变,其追求世界秩序和理想人格的完成,注重情境,注重万物关联,强调实践,追求审美,其深刻地关乎广大人类的生命经验,故而也“必能与人文主义密切融通,共同在文化创造中肯定人性的尊严”[15]。

三、 “观”与典籍范畴的英译困境

旨在“求道”的中国典籍思想,在跨语际翻译时,相遇西方字母语言,到底会发生什么?要观察这一点,我们必须要借由范畴的跨语际翻译来审度,因为范畴即为言说思想的基本单位。以承载先秦思想的儒学范畴为例来观察,我们发现,它们在被翻译成英文时,总会遭遇“被抽象”的困境。比如“仁”的英译词中可见humanity及goodness,“义”的英译词中可见righteousness,“礼”的英译词中可见rule,regulation及ritual principles 。“仁”成为一种人性、向善的秉性;“义”成为道德的正当性,一种可以遵循的最高道德律;“礼”成为纯粹的礼节仪式。这些译词使得原本具有丰富意蕴的儒学核心范畴以单义的形态出现,其意义带上了准则性、超越性的色彩。

我们以 “仁”的译文之一humanity一词为例展开剖析,在Webster Comprehensive Dictionary of the English Language[16]中可以看到如下的humanity义项:

(1) the quality or condition of being human; human nature;

(2) the quality of being human; kindness.

第一条解释实质是非常抽象的:人之为人、人的本性;第二条译成中文即为人性的、善的。抽象的humanity是以-ity为后缀,quality亦为此,表明此词代表了一种抽象的性质,与人之为人有关,与善性有关,kindness所采取的后缀-ness,依然是英语中抽象名词的后缀表征。从-ity到-ness,普遍性特征一步步彰显。-ity与-ness彰显的抽象特质引导着译语读者对“仁”的感知,-ity与-ness所围剿出来的普遍特性,把“人”从“仁”中剥离了。

这种翻译方式力求对语词内涵施以抽象规定,对选定范畴施行纯概念式的把握。我们刚刚提到的这些范畴,在先秦语境中都是含有丰富情境意蕴的、动态的、关联的、审美的、复义的,总是关涉人们在一定情境中的行为指向;而在这种翻译模式的统帅下,范畴的意义则呈现出超越时间及情境的、直寻本质的特质。换言之,我们所选定的范畴在原文语境中是借觉“知”和“践行”才能解释贯通的智慧,到了英文语境中成了可以由逻辑推理达到的普遍原理。这种追求准则之普遍性倾向折射了西方“是论”(又称本体论)模式在翻译中的深刻运作。笔者将这种翻译模式称之为to be翻译模式。

从读者接受的层面来说,这种翻译模式是易于读者理解的。因为to be翻译模式是颇符合西方的思想传统的。“是者”(being)的特质是西方思想及哲学语言所具有的普遍性特质之一,being是一种恒久不变性的根本体现。我们可以将它们叫做“存有”的语言。这来源于古希腊人对于静止和不变的偏爱。古希腊人认为世界是变动不居的,是无法被认识的。而获得关于这个世界的普遍知识是西方先哲们最高的理想。换言之,从哲学源头上讲,相比于现象世界的流动和变化,西方世界更偏爱本体的恒久不变。他们认为日常经验的世界并不是真实的,有一个更为真实的实在存在,决定了现象界的一切,现象界仅仅是实在的表象而已。这个原则,即是所谓的超越原则。而这种思想方式,也可称概念性的思想方式。“将‘存有’视为不变、固定和静止,这样一种直觉所提供的是一个固定的现实存在,它所保证的是建构概念、字面意义、逻辑本质和自然的种类。”[17]

而回到对翻译的讨论中,我们发现这种To Be模式的运用,将导致一个明显的后果——“仁”“义”“礼”“智”这些范畴都涉及主体之维,“仁”“义”“礼”“智”成为人生而具有的特性。人成了先在的德性主体,后天只是要发现这些德性,并且按照标准去实现它。这与道德主体为后天所养成的儒学思想是背道而驰的。在这种翻译方式的作用下,儒学思想和西方哲学思想的界限模糊了。中国本土的思想在某种意义上沦为西方伦理学的补充例证。儒学典籍成了某种印证物以表明中国曾经出现过西方那样的思想。我们的传统被改造为某种熟悉的东西,且可以用相应的西方标准来评价。

理查兹[18]在《孟子论心》里,对这种翻译方式的遮蔽力做了评价:“西方传统提供了一套精致的工具,它包括:共相、殊相、实体、属性、抽象、具体、一般性、特殊性、性质关系、综合、偶然、本质、有机整体、总和、类别、个体等等。而孟子思想是没有这套东西的,也根本没有确定的替代品。用这种方法去解读孟子,除了臆造一种形而上学之外,还引起了实际问题。即一旦使用这套工具,便会使得孟子的思想走形变样。我们得警惕,我们把某种结构(我们的西方训练使得我们容易操作这种结构)……唯心主义、现实主义、实证主义、马克思主义……强加于我们可能根本没有这种结构的思绪模式之上。而往往后者根本无法用这种逻辑结构来分析。”理查德的评价所申明的,乃是一种存异的翻译伦理立场,译者将一种思维方式强加在翻译文本之上,尤其是与原思想方式不兼容的那种,会导致对“异己”的抹杀。同样的,翻译“仁”“义”“礼”“智”“中”这些儒学范畴时,必须警惕西方传统中固有的二元区分的思想模式,那种抽象的形而上学的哲学传统在规约驯化先秦儒学的同时消隐了中国哲学的独特性,将之纳入了西方哲学的范畴。这就要求必须采用从中国哲学自身出发的思维结构来建构儒学自身的范畴体系。

四、 “观”之于中国典籍外译的启示

我们先前讲明,由“观”为特性的中国古汉语,所塑造出的中国哲学自身思维结构不是朝向普遍原则或者主体性原理的超越,而是人生的“求道”之学。它并非要进行形而上学的建构或知识论的追求,它追求世界秩序和理想人格的完成,其思维方式则表现为尊重人与人的差异而不固守先在的标准,在实践之中以兴发的方式问难而非照本宣科,以情境化的方式来启发思想而非以僵死的教条来规约人格,而这些具有生命情态的思维方式我们可以称其为“时中”。而“时中”一词最早出现于《周易》 “蒙”卦的《彖传》[5]20:“蒙亨。以亨行。时中也。”本义是讲蒙这个时机,宜以通来行事。后来,此思想为儒家所关注。《中庸》有言:“君子之中庸也,君子而时中。”[5]1625其主要包含两方面的含义:一要合乎时宜,二是要随时变通。①这和之前我们所说的中国古典思想之尊重差异、不固守先在标准,依据情境做出行为选择的智慧是高度吻合的。而所谓“时中”,体现于语言也是一种时机化、情境化、尊重差异,彰显“时”之效果。而我们对典籍翻译出路的思考,也恰可从此展开。借鉴“时中”的核心精神,笔者在此提出中国典籍重要范畴的“时中”翻译模式:

(1) 尽量避免使用意义过度抽象的语词,如以-ity、-ness结尾的表示抽象性质的名词;

(2) 尽量避免通篇使用音译;

(3) 对在全篇多次出现的同一范畴,可视语言情境选用不同的译词,在语词后加括号,标注范畴原字;译词不必拘泥于单一词性,可有丰富的词性变化,可采用复合词组;

(4) 将每个范畴现有的译词(不包括意义过度抽象的语词及音译)做成语词集合,加方括号放入脚注中,给予读者自行选择的权利。

我们依然以“仁”的英译为例,来说明上述原则在翻译中的具体应用。首先,将“仁”翻译为英文时,应当避免使用humanity或者goodness这样的语词。上文已经分析了humanity一词所涉及的抽象性,而goodness一词的后缀-ness也是对抽象性质的描述。第二,应当避免通篇使用Ren这样的音译词来翻译“仁”,虽然它在某种程度上确实可以起到保持文化异质性的功用,但是Ren作为拼音标识,本身不带有任何直观的意义,会影响目的语语句表意的完整性,并且依然指向某种程度的抽象性。例如“Yan Yuan inquired aboutRen”(颜渊问仁)一句,会让目的语读者感觉到Ren是一个名词,一个抽象概念,而实际上颜渊的询问本不关乎穷义,而是问孔子如何做到仁。第三,翻译“仁”时,不必拘泥于其词性的统一,强求其在上下文中以单一的语词形式出现,而力求使得语词形式多样化,符合上下文情境。例如,安乐哲和罗思文[19]对《论语·颜渊》中开篇段落的翻译可称为这一操作原则的典范:

Yanhui inquiredaboutauthoritativeconduct.The Master replied:“Through self-discipline and observing ritual propriety, one becomeauthoritativein one’s conduct. If for the space of one day one were able to accomplish this, the whole empire would defer to thisauthoritativemodel. Becomingauthoritativein one’s conduct is self-originating-how could it originate with others?

此一段对应的原文为:颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉。”[5]2502可以看到“仁”的译文是多词性的,有名词,有形容词。由非常具象的authoritative 一词加上名词conduct或model, 以及与动词become的组合来实现了原文中四处“仁”的翻译。

但是authoritative毕竟也只是代表了译者的个体理解,纵观“仁”的语词翻译史,其还有 benevolence,perfect virtue,love等词存在,且其都映照出了“仁”某个特定维度的意义,所以我们建议译者做成语词合集放在脚注中供目的语读者参考,并且在正文中“仁”的译词旁标注原汉字,以给予读者丰富的直观体验。

如前文引述的安乐哲、罗斯文译文,可以改进为如下形式:

Yanhui inquired aboutauthoritativeconduct [仁]. The Master replied:“Through self-discipline and observing ritual propriety, one becomeauthoritative [仁]in one’s conduct. If for the space of one day one were able to accomplish this, the whole empire would defer to thisauthoritativemodel[仁]. Becomingauthoritative[仁]in one’s conduct is self-originating-how could it originate with others?

加脚注:[仁], a Confucian concept with rich connotations, alsotranslated aslove,perfectvirtue,benevolenceand etc.

在此模式中,词语的灵活使用体现了原范畴意义的情境性,多个译词在脚注的同时呈现可彰显原范畴意义的丰富性,且汉字的标注又统帅了译词的差异,引导译语读者对原范畴全面且充分的意义领悟。我们期冀着中国典籍中的重要范畴,经由这种“时中”的翻译模式,原范畴可以在域外拥有一个立体的可以传达中华民族独特智慧的语义空间。总而言之,译者应充分洞见范畴语词“观”之特质,获取其精义,再尽力通过切近本质的域外语词及差异性的语言游戏,让译语读者感悟一种新的思想方式,进而获得对中国典籍更深刻、更切近本旨的领悟。

五、 结语

通过本研究我们感受到了中国典籍文字强烈的“观”之特性,揭示了其与生命经验的强烈关联,明晓了其所写成的典籍里昭示的“求道”智慧。而在英译中,这种智慧,在典籍被翻译成英文时常常会受到由毕达哥拉斯的数、巴门尼德的“是”到柏拉图的“理式”而构建起来的思想方式的挑战。而我们亦在翻译的检视中看到了准则导向的翻译模式对这种差异可能造成的抹杀与消隐。中国典籍中的范畴总是与具体的变化过程有内在的关联,它们只是等待着在历史情境中以合乎时机的方式被实现,而非等待着变成抽象概念被理解和推广。当然,我们并不是否认典籍所承载的中国思想中没有求真理的旨归,只是因为这些范畴即便代表着普遍性的真理也都不可以在任何意义上离开发生的境遇,被某个孤立的观念或理想化的高级标准来描述。本文所提出的“时中”翻译模式也是为存此异所做第一步努力。毕竟,典籍翻译重要的使命之一是促进文化交流,进而实现不同民族文化的通达,彼此发挥积极影响。所以我们要的不是文化差异性的丧失,不是文化形态趋于一致,而是在翻译中传达一种可被理解的“异”,使得世界文化格局保持着和而不同的样态。

注释:

①“时中”的这两方面含义体现于中国古典思想的奠基性著作《易》。所谓“易”本身既是变易,也是不易,亦是简易,就是要通过六爻来应对这个变动不居的世界:“《易》之为书也不可远,为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适。”《易》就是在生生变异之中而非之外通达“不易”与“简易”,而能够“弥纶天地之道”,而使人与天地参,会通天道与人道。通过《易》所获得不是超验的本质规律或者趋利避害的市侩机巧,而是“知几”“知化”而又能够有所持守不为的大智慧。