浅析如何通过分析高考试题反思教学路径

摘要:高考评价体系将“引导教学”纳入核心功能,目的是理顺教考关系,增强“以考促教、以考促学”的主动意识。近几年高考综合题往往围绕某一主题,梯级设问,设问之间存在紧密联系。文章以2018年全国Ⅲ卷第37题为例,通过分析命题思路、设问联系、答案依据等反思教学路径,整合拓展教学内容,突出概念本质教学,以期达到高考考试改革和教学改革同步,提高课堂效率,落实核心素养。

关键词:高考试题;天气系统;概念教学

中国高考评价体系核心功能是“立德树人、服务选才、引导教学”。作为大规模高利害考试,高考客观上对高中教学起到重要的引导作用。高考评价体系将“引导教学”纳入核心功能,有利于理顺教考关系,增强“以考促教、以考促学”的主动意识。评价体系中指出高考强调基础扎实、融会贯通、学以致用、创新意识和创新思维。因此,在命制试题时,往往从研究对象或事物的整体性、完整性出发,以灵活多样的方式,围绕某一主题,梯级设问,设问之间存在紧密联系,体现了地理事物的发展过程,使学生在解决问题的过程中体现能力和思维。因此,一线教师要研究高考试题的命题思路,揣摩命题意图,理清试题设问之间的关系以及明确试题承载的基础知识、关键能力和学科素养,并以此来引导自己的课堂教学,以期达到高考考试改革和教学改革同步,提高课堂效率。

一、 原题呈现

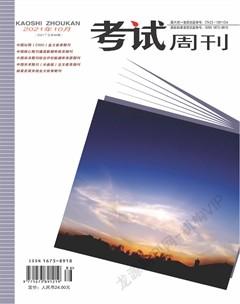

【2018年全国卷Ⅲ第37题】图9为春季T时刻亚洲部分地区的海平面气压分布图。

(1)指出控制图示区域的两个气压系统及位置关系。(4分)

(2)T时刻该区域的锋面数量发生了变化。推测T时刻前该区域锋面的数量,并分别说明锋面形成的原因。

(8分)

(3)预测P点将要发生的天气变化。(8分)

(4)说明该区域春季天气系统活跃的原因。(4分)

命题思路解析

我们平常生活中最真切感受到的是天气现象和天气变化,比如阴天、多云、大风、雨雪、冰雹等,引起这些天气现象及变化的原因是大气运动系统即天气系统,天气图是天气系统的直观展示,因此人们往往运用天气图解释这些天气现象的成因。天气系统的发生有其根源,发展演化过程可以推测,因此天气现象可以解释,天气变化可以预报。

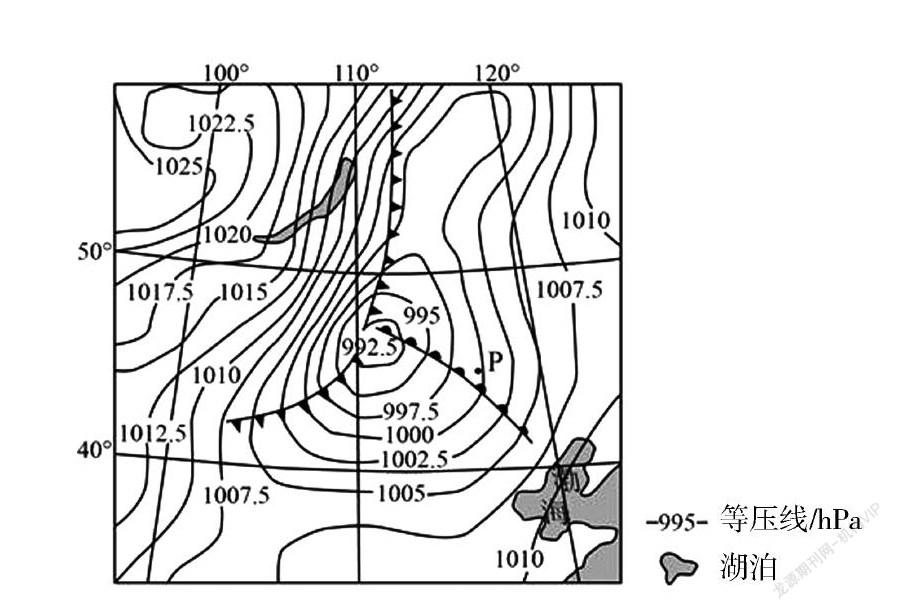

此题就是借助天气图,围绕天气系统进行设问,由表及里,层层递进。由T时刻看到的静态的现象入手,外延到T时刻以前和之后的变化,再到追因结束。试题虽然展示的是该区域T时刻的天气静态图,实际上考察的是T时刻前—T时刻—T时刻后这一时间段的天气变化图,考生要在脑海里推演出这一变化过程,才能把此题做好。

该题的四个设问之间具有紧密的因果联系,前一题为后一题做了很好的铺垫。具体表现是高低气压中心的出现和移动,导致锋面的形成和发展变化,锋的移动影响所经过地区的天气,无论是高压、低压还是锋都属于常见的天气系统,该区域春季天气系统活跃其根源是冷热不均。下图示意各设问之间的关系。

天气系统的演化过程示意

二、 教学启示

(一)课标及教材分析

在人教版教材中,常见的天气系统属于选择性必修一第三章大气的运动第一节的内容。关于该部分内容的课程标准是:运用示意图,分析锋、低压(气旋)、高压(反气旋)等天气系统,并运用简易天气图,解释常见的天气现象的成因。课程标准中出现的概念有锋、低压(气旋)、高压(反气旋)、天气系统、天气图、天气现象。其中锋、低压(气旋)、高压(反气旋)、天气现象教材中有详细的解释,缺少天气系统和天气图的相关描述,更确少天气系统发展变化的阐释。教材中提供的图有天气系统的结构示意、海平面等压线分布模式和某时海平面等压线分布,没有某时段天气变化组图。教材中呈现的往往是静态的知识,而真实情景却是动态的演绎。教材中两个目题,“锋与天气”和“低气压(气旋)与高气压(反气旋)”在编排上没有逻辑关系,各自独立描述,实际情况是锋、低气压(气旋)与高气压(反气旋)在较大空间尺度上往往相伴而生。教材注重某一地点不同时刻的天气变化,忽略同一时刻不同地点的天气现象。换句话说:注重了天气现象和天气系统的时间变化,忽略了其空间变化。

(二)教学实施方式

1. 整合教材内容,调整教学顺序

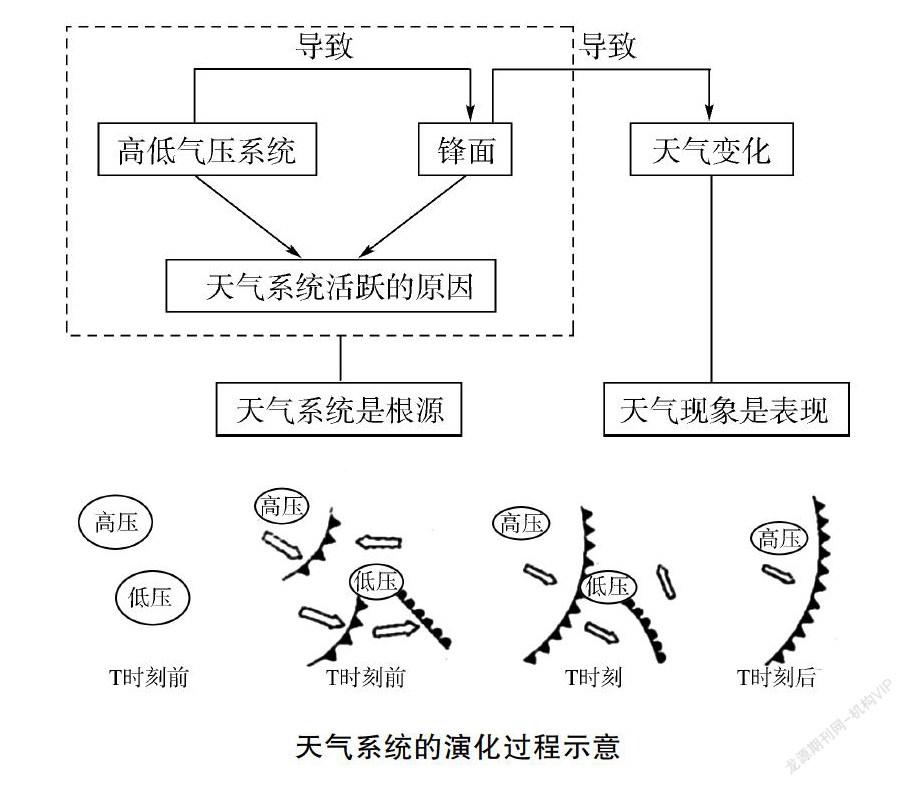

由于地面的冷热不均引起的环流称为热力环流,它是大气运动最简单的形式。热力环流是一种常见的自然现象。因此,在学习常见的天气系统时,按照学科逻辑的顺序,首先,复习热力环流的基础知识,其次,学习低气压(气旋)和高气压(反气旋),最后,学习锋与天气。通過绘制热力环流示意图,理解高压中心、低压中心天气系统的成因、结构和对天气的影响。通过展示中央气象台网天气实况界面下的天气图,识别高压中心和低压中心,并根据等压画出高压中心和低压中心附近的某地的风向,通过展示中国天气网台风路径界面下的风场图,获得大气运动的直观表现,深刻理解大气是不断运动的,高压中心和低压中心也是不断移动变化的。在大气运动的过程中,就会出现冷暖两种性质不同的气团在移动过程中相遇,就可能形成另一种天气系统——锋,锋的移动带来天气的变化。

2. 抓住概念本质,实施问题式教学

试题中设问(2)T时刻该区域的锋面数量发生了变化。推测T时刻前该区域锋面的数量,并分别说明锋面形成的原因。关于锋面的成因给出的答案是“在低压(气旋)中,四周空气汇集,北上的暖空气和南下的冷空气之间形成锋面,气旋逆时针旋转,形成冷锋和暖锋两个锋面。(冷)高压内的冷空气东移南下,形成冷锋。”实际情况是很多同学知道锋面的存在,但是很难用语言描述清楚。从锋面的概念入手,就很容易理解答案为什么这样描述。锋面是冷暖气团接触时的交界面,锋面的形成原因就是要解释清楚什么原因或是动力致使冷暖气团移动并相遇。由此要求我们在教学中一定要把基本概念、原理等讲解清楚。基于此,笔者在讲授锋与天气时,采取的是突出概念本质的问题式教学。所谓的概念就是把所感知的事物的共同本质特点抽象出来加以概括。问题教学法就是通过提出一系列问题来处理教材组织教学的一种教学方法。即教师首先提出问题,学生带着问题自学教材,理解问题、讨论问题,最后教师根据讨论的情况,有针对性地讲解,准确地引导学生解决问题。

教学实例——锋

阅读教材,依据如图,完成以下思考问题。

(1)说出锋面的概念。

(2)在图中标出冷气团、暖气团,并说明理由。

(3)正确标示锋面、锋线。

(4)在锋面上,绘出暖气团的垂直运动方向,这种运动可能带来的天气现象是。

(5)锋面控制,可能出现多云、阴雨天气,在图中适当的位置画出云朵和降水区域。

(6)如果示意冷锋,用箭头画出冷气团、暖气团的运动方向,锋面的移动方向,标注锋前和锋后,在锋线处画出冷锋符号。

(7)如果示意暖锋,用箭头画出冷气团、暖气团的运动方向,锋面的移动方向,标注锋前和锋后,在锋线处画出暖锋符号。

(8)如果示意准静止锋,在锋线处画出准静止锋符号。

3. 试题改编再次呈现

阅读图文资料,完成下列要求。

图1、图2、图3为春季某时段亚洲部分地区的海平面气压分布和天气系统变化图。

(1)指出控制图1区域的两个气压系统(天气系统)并说明成因。

(2)说出图2区域的锋面的形成原因。

(3)推测图3时刻后锋面数量的变化。

(4)预测图3中P点将要发生的天气变化。

(5)说明该区域春季天气系统活跃的原因。

改编后的试题,以时间为链条直观体现了T时刻以前天气系统的变化过程,有利于帮助学生建立动态的演化。

参考文献:

[1]张振辉.高考地理试题错解原因归类[J].试题与研究:教学论坛,2011(24):47.

[2]李海权.高考地理试题的分析与对策——基于科学精神的视角[J].地理教学,2020(3):53-57,41.

作者简介:姚建云,山东省滨州市,首都师范大学附属滨州中学。