温阳通督针法联合内热针治疗寒湿痹阻型强直性脊柱炎的疗效及对血清ESR、CRP和RF水平影响

侯海鲲,熊大昌,李建民

(北京积水潭医院,北京 100035)

强直性脊柱炎(AS)是一种慢性自身免疫性疾病,该病发病较慢、隐匿,主要表现为臀部疼痛、腰背部疼痛不适、足底痛、足跟痛及胸廓和脊柱活动受限,如果得不到及时地治疗,随着病情进展,关节逐渐融合,容易导致脊柱关节畸形,严重者甚至导致功能丧失,从而严重影响患者生活质量[1-3]。在西医上主要通过口服非甾体抗炎药、糖皮质激素等药物治疗该病,虽然能够有效地缓解病情发展,但是长期应用容易产生不良反应,并且停药后具有较高的复发率[4]。AS在中医上属于“大偻” “骨痹”等范畴,病机主要为患者肾精不足,常见证型为寒湿痹阻型,治疗该病的基本原则为除湿止痛和温阳散寒[5]。针刺用于治疗AS具有较好的治疗效果,并且能够改善临床症状,缓解炎性反应[6]。本研究探讨强直性脊柱炎患者采用温阳通督针法联合内热针治疗的疗效。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取2018年2月—2020年2月本院收治的98例强直性脊柱炎患者,随机分为两组各49例,对照组男性28例,女性21例,平均年龄(37.09±4.55)岁,病程1~7年,平均病程(3.70±0.55)年。治疗组男性27例,女性22例,平均年龄(37.23±4.63)岁,病程1~7年,平均病程(3.82±0.59)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 均符合AS的诊断标准[7],临床表现:①晨僵和腰痛时间>3个月,休息后症状不减轻,在活动之后症状减轻;②在站立时患者呼气状态和深吸气状态下测量的胸围差小于同性别、同龄的健康人;③腰椎活动度受到限制;影像学监测:单侧>Ⅲ级或双侧>Ⅱ级或Ⅳ级;符合影像学检查及任意一条临床表现即可确诊。

1.2.2 中医诊断标准 中医辨证属寒湿痹阻证:主症:脊背疼痛,腰骶疼痛,腰脊活动受到限制,晨僵遇寒症状加重,遇热症状减轻;次症:机体四肢各界冷痛;舌脉:苔白或水滑,舌淡,脉弦滑[8]。

1.3 纳入标准

患者符合强直性脊柱炎的诊断标准,中医辨证属寒湿痹阻型,患者近1个月内未接受激素等药物治疗。

1.4 排除标准

严重的关节畸形或股骨头坏死者;患有精神疾病不能配合治疗者;针灸严重不适或拒绝接受针灸治疗者;伴有心脑血管疾病、严重肝肾损伤等疾病者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 给予内热针疗法,采用BA2008-Ⅲ型4通道电脑中频治疗仪(厂家:北京奔奥新技术有限公司),12 cm、14 cm和16 cm的一次性内热针进针,①腰部深层肌与小关节进针法:在小关节囊处及脊椎L1~S1,左右两侧以正中线旁开1.5 cm、3 cm分成2行布针12~16枚,每行6~8枚,针距为1~2 cm,内热针直刺到达椎板骨膜处;②髂后上棘内缘与骶骨外缘进针法:左右两侧分成2行,布针8~12枚,每行4~6枚,针距为1~2 cm,由后外上方向前内下方斜刺,达到臀大肌起点处;③骶髂关节进针法:左右两侧分成2行分别布针6枚,每行3枚,针距为1 cm,由后内下方向前外上方斜刺,穿过骶髂关节骨间韧带及长短韧带直达关节内。针刺结束后,连接VI型子午流注辨证低频治疗仪(厂家:北京佳时正通科技有限责任公司),设置加热时间为20 min,针尖温度为 45℃。加热完毕之后将针具拔出,用无菌敷料进行覆盖,并且保持敷料清洁、干燥,在24 h内避水,每周1次。

1.5.2 治疗组 在对照组的基础上给予温阳通督针法,取穴:太溪、涌泉、阴陵泉、阳陵泉、百会和肩井,保持半仰卧位,采用华佗牌毫针(0.33 mm×50 mm)直刺,进针深度为30 mm,均行捻转泻法,留针时间为30 min,1次/d,每周治疗5次。两组持续治疗4周。

1.6 观察指标

1.6.1 临床疗效 临床控制:证候积分减少≥95%,症状基本消失;显效:症状明显改善,证候积分减少≥70%;有效:临床症状有所好转,证候积分减少≥30%;无效:未达到以上标准者。治疗总有效率=(临床控制+显效+有效)例数/总例数×100%[8]。

1.6.2 VAS评分 采用VAS评分评价患者疼痛度,评分为0~10分,评分越低疼痛度越低[9]。

1.6.3 中医症候积分 治疗前后对患者活动受限、腰骶关节疼痛、肢冷畏寒和腰膝酸软根据严重程度进行评分,评分标准为重(6分)、中(4分)、轻(2分)和无(0分),评分越高症候越严重[8]。

1.6.4 枕墙距 治疗前后测定两组患者枕墙距,保持立正姿势,患者双足跟贴紧墙壁,测定墙面与枕骨结节的距离(cm)。

1.6.5 Bath强直性脊柱炎功能指数(BASFI) 治疗前后采用BASFI评价患者脊柱功能,要求患者将目前能完成的穿贴身衣服或袜子、从较高处取物、弯腰拾物等10项时的难易程度在VAS标尺上标出,10分表示最差,0分表示最好,评分越高代表患者脊柱功能越差[10]。

1.6.6 血清ESR、CRP和RF水平 治疗前后采用酶联免疫吸附法测定血清ESR、CRP和RF水平。

1.7 统计学处理

采用SPSS19.0软件处理。枕墙距和BASFI评分及血清ESR、CRP和RF水平等计量数据采用t检验,计数资料采用卡方检验。

2 结果

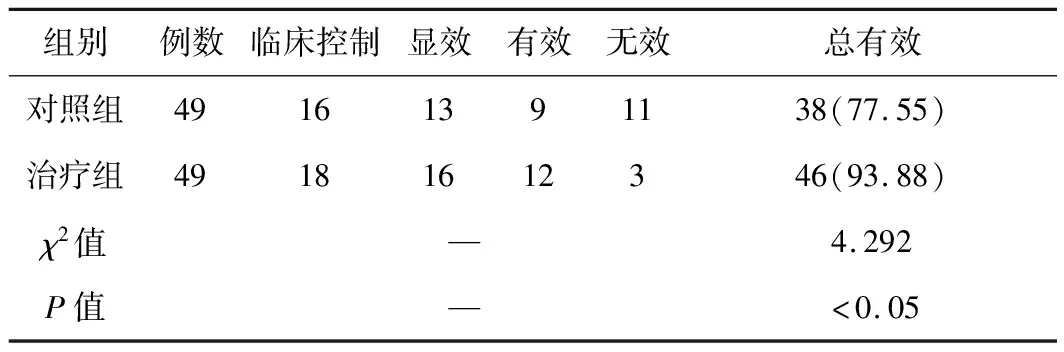

2.1 两组临床疗效比较

治疗后,对照组总有效率为77.55%(38/49),治疗组总有效率为93.88%(46/49);治疗组总有效率明显较高,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效对比 [例(%)]

2.2 两组中医症候积分比较

两组治疗后腰骶关节疼痛、活动受限、肢冷畏寒和腰膝酸软等症候积分显著降低,差异具有统计学意义(P<0.05);且治疗组降低更明显,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组中医症候积分比较

2.3 两组VAS评分、枕墙距和BASFI评分比较

两组治疗后BASFI评分、枕墙距和VAS评分明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05);并且治疗组降低更明显,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组BASFI评分、枕墙距和VAS评分比较

2.4 两组患者血清ESR、CRP及RF水平比较

两组治疗前血清ESR、CRP和RF水平差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后血清ESR、CRP和RF水平明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05);并且治疗组降低较多,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者血清ESR、CRP及RF水平比较

3 讨论

AS发病较慢、隐匿,主要表现为臀部疼痛、腰背部疼痛不适、足底痛、足跟痛及胸廓和脊柱活动受限[11-12]。内热针起源于中国古代 “九针”,最早是以上海陆氏祖传的艾炷温热银质针的形式呈现在临床上,陆氏银质针是上海伤科八大家之一——陆氏伤科的治疗工具,最早用以治疗外伤引起的关节功能障碍和鹤膝风、漏肩风等症,上世纪50年代末期,陆氏伤科第七代传人陆云响老中医,为了适应临床需要,对针具和针法作改进和创新,起到了“以针代刀”的作用。余开峰等人根据中医理论及实践经验提出内热针法,能够将热能直接传递到病变部位,从而减轻炎症反应,缓解肌肉痉挛,增加局部血供,起到消除疼痛的目的[13]。内热针能够通过针刺压痛点起到松解术的作用,可改善关节功能障碍。内热针可起到“去痛致松,以松治痛”的作用,密集型的内热针能够缓解骨骼附着处的疼痛,加上针身热能传导作用,可改善组织变性、缓解压痛点的炎症病变[14-15]。AS 在中医上属于“大偻”“骨痹”等范畴,发病之本为肾虚,寒、风、热、湿、瘀和痰侵袭人体,且经络痹阻不通,骨节、筋脉失养而发病[16]。脊柱是督脉之所在,督脉是“阳脉之海”,总督机体阳气。先天不足从而导致髓生化无源,督脉失养,元气不足,肾精亏虚,寒、风、热和湿痰等六淫之邪和瘀、痰侵袭,导致气血不畅,经络瘀阻,督脉失调,引发痹痛,故治疗该病的基本原则为散寒祛湿、温肾助阳壮督、活血化瘀和通督活络。相关研究表明针灸能够改善AS患者临床症状,延缓病情进展[17]。温阳通督针法选取督脉腧穴,具有消肿止痛、通调督脉和振奋阳气的功效,针刺膀胱经腧穴具有调补肝肾、健脾和胃、行气活血和通经活络的功效[18]。选取太溪、涌泉、阴陵泉、阳陵泉、百会和肩井等穴位,涌泉穴属于足少阴肾经的常用腧穴,肾是先天之本,所以针刺涌泉具有补肾填精的功效; 太溪穴属于足少阴肾经的原穴,是元阳元阴之所在,针刺之具有补阳壮髓的功效;百会穴是百脉之宗、诸阳之会,全身各经气聚集于此,针刺之能够起到升举阳气的作用;阴陵泉属足太阴脾经,针刺之具有健脾的功效;阳陵泉为筋气聚会之外,是筋之会穴,针刺之具有调达肝阳、舒筋活络的功效,联用肩井穴能够起到引水滋养筋脉的作用;肩井穴是足少阳胆经的常用腧穴,该穴主治五劳七伤,诸虚百损,失精劳症。针刺以上穴位共奏调达阳气、滋水涵木和补阳壮髓的功效,使筋脉得养,经气周流不息,筋骨得滋[19-20]。

本研究治疗后治疗组活动受限、腰骶关节疼痛、肢冷畏寒和腰膝酸软等症候积分明显较低,差异具有统计学意义(P<0.05),提示强直性脊柱炎采用温阳通督针法联合内热针治疗可改善临床症状,有助于患者预后。治疗后治疗组VAS评分、枕墙距和BASFI评分明显较低,差异具有统计学意义(P<0.05),提示强直性脊柱炎采用温阳通督针法联合内热针治疗可降低疼痛度,改善脊柱功能。AS主要侵犯脊柱,并且不同程度的涉及骶髂关节及其周围关节的一种慢性炎性疾病,在发病时血清ESR、CRP和RF水平明显升高,通过监测其水平能够判定病情进展情况[21-22]。本研究治疗组治疗后血清ESR、CRP和RF水平明显较低,差异具有统计学意义(P<0.05)。本研究的意义在于在内热针治疗寒湿痹阻型强直性脊柱炎的基础上联用温阳通督针法,内热针主要是对原发性病变位置的压痛点进行针刺,发挥松解术的作用,并且通过对软组织的镇痛和松解,改善患者关节功能障碍,而温阳通督针法选取督脉腧穴,具有消肿止痛、通调督脉和振奋阳气的功效,两者联用可对寒湿痹阻型强直性脊柱炎起到较好的治疗效果。

综上所述,强直性脊柱炎采用温阳通督针法联合内热针治疗具有较好的临床疗效,安全性较高,值得在临床上推广应用。