《列子·周穆王》晚出《穆天子传》考论

刘伏玲

(江西师范大学 当代形态文艺学研究中心,江西 南昌 330022)

民国时期,西方学科分类法传入中国,传统的四部之学遂被打乱重新调整分为“七科”。在具体的操作中,一些具有较高价值的典籍被不同的学科纳入,并赋予相应的学科属性。如《穆天子传》被认为是历史、地理、文学三类学科的重要典籍。其中将《穆天子传》视为神话传说的接受率最高,其关键证据是《列子·周穆王》所记周穆王驾八骏见西王母事与该书合。证据是否有效?两书谁先谁后?这是学界争论的关键点,也是本文要解决的问题。有学者总结,《列子》真伪考辨的方法主要有三种,“一是文献比勘对读法;二是文化背景考察法;三是《列子》书录证误法”[1](p40)。这三种方法,都能让《列子》伪书论的正反方找到相关证据,让真伪辩争再起。如果我们换个角度,从两书的接受情况以及文本综合分析两方面入手,也许有助于《列子》真伪考辨。

一、今本《列子》来源

《列子》书目见于《汉书·艺文志》。据刘向(公元前77—公元前6年)《列子叙录》言“孝景皇帝时贵黄老术,此书颇行于世。及后遗落,散在民间,未有传者”[2](p226)可知,《列子》曾经在西汉时就已散佚一次。第二次为东晋永嘉之乱(311)。东晋本《列子》的来源主要有三处,这可从张湛(约330—400)《列子序》得知:一是张湛祖父所传《杨朱》《说符》《目录》三卷,二是从刘陶(?—311)处得四卷,三是从王弼(226—249)的女婿赵季子(生卒年不详)处得六卷。除去重复者,《列子》录定八卷。张湛的祖父与刘陶皆为王始周(240—300)的外甥。始周是王粲(177—217)从孙王宏(?—284)、王弼的族弟,故有学者推测《列子》来自王粲家的藏书。

如此看来,《列子》的来源线索很清晰。但究其内容,值得商榷。如马叙伦的《列子伪书考》举20事以辨其伪。其中3事涉及《周穆王》:

……五事,《周穆王篇》有驾八骏见西王母事,与《穆天子传》合。《穆传》出晋太康中,列子又何缘得知?或云《史记》略有所载,然未若此之诡诞也。盖汲冢书初出,虽杜预信而记之,作伪者艳异矜新,欲以此欺蒙后世,不寤其败事也。六事,《周穆王篇》言梦,与《周官》占梦合。《周官》汉世方显,则其剿窃明矣。七事,《周穆王篇》记儒生治华子之疾,儒生之名,汉世所通行,先秦未之闻也。[2](p290)

马叙伦先生言《列子》与《穆天子传》有相合之处,而《穆天子传》出于晋太康年间,故《列子》晚出且是伪书。而胡应麟《四部正讹》、梁启超《古书真伪及其年代》、顾实《汉书艺文志讲疏》、杨伯峻《列子集释》等俱认为《穆天子传》为真,是《列子》抄了《穆天子传》的内容。也就是说《穆天子传》无论其真伪,学界多认为它先于《列子》一书出现。

为了让读者对两书相合之处有直观了解,现以今本《列子·周穆王》的文本为基础,将《列子》与《穆天子传》相似最多的部分列出,粗体字为《周穆王》独有内容,括号标出《列子》所引内容在《穆天子传》一书中的卷数和说明:

胡应麟《四部正讹》认为:“《穆天子传》与《列子》体制不同,皆极古雅,此篇奇字,皆《列》本所无,信知《列子》引《穆传》,非《穆传》本《列子》也。”[3](p412)又如黎光明在《〈穆天子传〉的研究》一文中曾言:“按此段所言,无异一部《穆天子传》的缩写——惟序述则有先后之不同——所以檀萃会深怪乎郭璞作注时,只取证于《史记》《左传》而未取证于《列子》中也。”[4](p301)

为何两者有相似之处,笔者认为今本《列子》不仅接受了《穆天子传》,而且还受到道教对周穆王形象改造的影响。张湛活跃在360—390年左右,《列子注》亦可能在这个时间段完成。当然,现今所看到的《列子》一书并非张湛原本。值得注意的是,郭璞(276—324)已完成《山海经》《穆天子传》的校注,葛洪(283—343)在《神仙传》记“周穆王再修楼观,以待有道之士”,塑造周穆王好道的形象。王嘉(?—390)《拾遗记》用充满宗教激情的笔调,给穆王巡行、西见王母事带上了玄幻色彩。该书言周穆王第一次巡行天下,坐的是黄金碧玉之车,极其奢华。行则是傍气乘风,颇有仙人之能。行程轻松,无沙衍之渴,无政事之劳,有书史记其行。周穆王神通广大,游历天下就能使异族归顺。瑰丽的想象、夸张的语言,让读者进入奇幻的帝王之旅[5](p60)。穆王三十六年,周穆王第二次巡行,所到之地不在人间,所见之人亦非凡人,乃是神仙西王母。他也不必再受长途跋涉之苦,只待在宫中点好长生、凤脑之灯、璠膏之烛等仙灯仙烛,西王母便乘翠风之辇而来,前导以文虎、文豹,后列雕麟、紫麏,食的是清澄琬琰之膏、洞渊红花、嵰州甜雪、昆流素莲、阴岐黑枣、万岁冰桃、千常碧藕、青花白橘,奏的是环天之和乐[5](p64-66),诸道教人士所塑造的好道求仙的周穆王形象与《穆天子传》中雄心勃勃、四处巡狩的穆天子(1)注:本文中,“穆天子”指《穆天子传》中的主人公,周穆王特指《列子》中的主人公。形象迥然不同。王嘉与张湛的活动时间相近,笔者猜测将穆天子改造成求道求仙帝王形象,可能是当时较流行的作法。其中《列子·周穆王》受到的影响最大,该篇对《穆天子传》相关内容作了结构性调整,采用的是脱胎换骨之法。如“於乎!予一人不盈于德而辨于乐,后世其追数吾过乎”一句在《列子》中置于西见王母事后,而在《穆天子传》中是居于卷一见王母事前。两书所载事件序次不同,体现了《列子》与《穆天子传》作者不同的创作意图。下文辨析之。

二、从事件序次看《列子》与《穆天子传》创作意图

要弄清楚《穆天子传》卷一“於乎!予一人不盈于德而辨于乐,后世其追数吾过乎”的具体内涵,不仅要弄清楚穆天子发出如此感慨的语境,还要根据上下文弄清楚 “田猎钓弋”所指为何,是否为人们所言的游乐。

(一)《穆天子传》前四卷是一场完整的征巡叙述

“穆王三书”、《国语·齐语》《逸周书》等传世文献中的周穆王征巡四方,是深谋远虑、倦勤恳切、善于纳谏、雄心勃勃,追学于文武成康之业的有为君王;《国语·周语》中的周穆王则不听谏言态度强硬最后西征犬戎导致“荒服者不至”;《左传》记其听从大臣的劝诫却没有巡征四方,与《国语·周语》正相反;而《史记》中的周穆王形象是个矛盾体,谥号“穆王”代表其正面形象,谥号“缪王”代表其负面形象。至于周穆王西巡之事,除《左传》外皆有记载。(2)具体论述见刘伏玲:《周穆王的历史与传说》,《民族美学》2018年第5辑,第201—208页。也就是说《穆天子传》中所关涉的征巡事件是有所根据的。此书前四卷是对帝王出征、检校、外交等仪式以及征巡之地、里数等具有较多描述,是一完整的征巡叙述,可以说是中国战争与外交题材小说的雏形。

今本《穆天子传》六卷,前四卷是叙述穆天子一次完整征巡,而非写其耽于淫乐。其所涉地方有阳纡、西夏氏、珠余、河首襄山、舂山、珠泽、昆仑、赤乌氏舂山、群玉之山、西王母之邦、西北大旷原,往返兼程三万五千里。前四卷军事用语明显多于第五、六卷(见表1)。

表1 《穆天子传》军事用语表

在前四卷中,一直与周王室有纷争的犬戎族出现了三次,第一次出现是在“於乎!予一人不盈于德而辨于乐,后世其追数吾过乎”之前。此后,犬戎囗(原阙)胡觞天子于当阳之水。在穆天子回宗周时,犬戎胡又觞天子于雷首之阿。而卷五则明明白白地说“毕人告戎”,“天子使孟悆如毕讨戎”。故征犬戎乃是《穆天子传》的一个重要的战事。又据表1可知,全文36次提到军事用语“征”,其中28次集中在前四卷,也就是说北征、西征、南征、东征等词则表明这一征巡涉及战争,并非游乐。而发布命令的“命”、驻军的“驻”、侦查意义的“观”,监视、侦视之义的“望”字等集中在前四卷也说明穆天子在巡狩时发生过战争。

巡狩是西周制度,巡狩四方是帝王的职责。帝王出征,类乎上帝。天子出征要告祭于庙,过祭山川,命将告庙,凯旋告社稷,策勋饮至。《孔丛子·问军礼》:“先期五日,大师筮于祖庙。择吉日斋戒,告于郊、社稷、宗庙……然后乃类上帝,柴于郊以出。”[6](p61)大师指王亲征。《穆天子传》首句即“饮天子蠲山之上”,上有阙文。小川琢治以卷四行程逆推是曾“至于宗庙中,报告旅行之事,举行相当之仪式,然后出发”。陈逢衡与顾实俱认为是群侯饯饮天子。出征前告庙仪式肯定是存在的。又《周礼·春官·大祝》:“大师,宜于社,造于祖,设军社,类上帝,国将有事于四望,及军归献于社,则前祝。”[7](p811)疏亦曰:“所过山川,造祭乃过。”《穆天子传》卷一记祝沉牛马豕羊于河宗后天子受命南向再拜的仪式,这是符合上文所言“军行所过山川,造祭乃过”的。又卷四“庚辰天子大朝于宗周之庙乃里西土之数”“甲申天子祭于宗周之庙”则属于“凯旋告社稷”的行为。又据《孔丛子·问军礼》“大亨于群吏,用备乐,飨有功于祖庙,舍爵策勋焉,谓之饮至。此天子亲征之礼也”,可知有乐有飨,这些令人诟病的行为正属于军礼的一部分。

(二)“田猎钓弋”并非仅指游乐,有其特殊目的

“田猎钓弋”意指为何?

“田”也作“畋”,“田猎”也作“畋猎”。《礼记·王制》载:“天子诸侯无事,则岁三田,一为干豆,二为宾客,三为充君之庖。”[14](p1333)可知打来的猎物是用来祭祀、招待宾客和日常食用。而观《穆天子传》,天子畋猎某山,钓于某水,猎钓之后亦多有祭,如卷一载:“癸酉,天子舍于漆泽,乃西钓河,以观囗(原阙)智之囗(原阙)。甲辰,天子猎于渗泽。于是得白狐玄貈(《太平御览》卷六十一作貉)焉,以祭于河宗。”又卷五云:“仲冬丁酉,天子射兽,休于深萑,得麋麕豕鹿四百有二十,得二虎九狼,乃祭于先王,命庖人熟之。”

钓,以曲金取鱼谓之钓(《说文解字注》),同网鱼、射鱼、弋鱼一样是西周时取鱼的一种方式。西周时农业生产力低,鱼是较重要的食物来源,王朝专设渔人官职,掌取渔及征渔税,属天官系统,其下属有中士二人,下士四人,府二人,史四人,胥三十人,徒三百人,共342人(《周礼·天官》)。渔人下属人数比掌耕作籍田的甸师多7人,比掌造酒、供酒的酒人多2人,是所有负责饮食、酿酒、卫生、供给等饮食管理与服务机构人数最多的,其重要性由此可见一斑。鱼还是祭祀品,《诗经·周颂·潜》所载“猗与漆沮,潜有多鱼:有鳢有鲔,鲦鲿鰋鲤。以享以祀,以介景福”,讲的就是捕鱼祭祀祖先的情景。据西周彝器铭文所记(4)如《井鼎》载:“隹七月,王才镐京,辛卯王渔于□池,呼井從魚。攸易鱼。”又如《遹簋》记:“六月既生霸,穆王才镐京,乎渔于大池。”参见陈梦家《西周铜器断代》,北京:中华书局,2004年,第143-144页。,周穆王时期,渔猎之后往往有祭祀,这与《穆天子传》中钓于某水后有祭的记载是相同的。

“弋”,《穆天子传》旧注云:“缴射也。”《毛诗正义·女曰鸡鸣》有“将翱将翔,弋凫与雁”[14](p340)句,郑玄(127—200)云:弋,缴射也,言无事则往弋射凫雁,以待宾客为燕具。孔颖达(574—648)疏云:“缴射,谓以绳系矢而射也。”[14](p340)缴射的目的主要是获取活的飞禽,以供礼典场合备用。(5)程刚在考证春秋战国墓所出漆画、箭镞的基础上得出结论:“缴射是以无杀伤力的平头或圆头矢牵引丝绳缠绕飞禽的狩猎方式,捕获的活禽可用于礼仪活动中。”(《缴射新证》,《考古与文物》2012年第2期,第56—59页。)另参见顾涛:《中国的射礼》,南京:南京大学出版社,2013年,第76页。1978年发掘的战国曾侯乙墓中有一衣箱盖面有“弋射图”,从图片上我们可以看到缴射确实是取活禽的[15](p125)。据《晋书·束皙传》载,与《穆天子传》同出土的还有《缴书》两篇,主要是“论弋射法”。可见,晋人是明白“弋”是一种仪式的,旧注有助于我们理解“弋”的具体含义。“弋”在此有可能是军礼或者祭礼的一部分。

综上可知,“田猎钓弋”的目的虽然有一定的游乐性质,其主要目的是提供祭礼之用和粮草补给。

有的学者认为穆天子是淫乐的帝王,你看《穆天子传》中多见“田猎钓弋”,多见觞酒宴乐,而《列子·周穆王》又言其“能穷当身之乐”。其实,“田猎钓弋”并非游乐,上文我们已证明,下面我们来谈谈两书中的“乐”的含义。

“乐”在两书中的所指不同。《穆天子传》作者的目的是借七萃之士表达他施政的理想:“后世所望,无失天常。农工既得,男女衣食,百姓珤富,官人执事。故天有时,民囗(原阙)氏响。囗(原阙)何谋于乐?何意之忘?与民共利,世以为常也。” “何谋于乐”意即怎么说是追求享乐呢?怎么说是忘记了德行修养呢?天子与百姓共利,才是人间正道啊。穆天子赠之“左佩玉华”以表赞赏,表明他是同意这些意见的。“言语行为总是在特定的时间、地点和情境下发生的”[16],在清点队伍,发布戒令进行“田猎钓弋”后,穆天子发出“不盈于德而辨于乐”的言语,乃是天子的自省语,并非真的淫于游乐。

《穆天子传》前四卷5次提到音乐的“乐”,1次提到情绪的“乐”。第五卷最多,5次提到音乐的“乐”。综观全文,穆天子所用“乐”多在外交或者是大飨诸侯的场合,是符合周代礼乐文化的。又,卷五,穆天子作《黄竹》诗三篇怜悯受冻的国人,其三云“有皎者鴼,翩翩其飞,嗟我公侯。囗(原阙)勿则迁,居乐甚寡,不如迁土,礼乐其民”,也提到用礼乐来教化人民的问题。“礼乐其民”也是《穆天子传》接受的一个重点。如明人袁枚《答朱石君尚书》、清人张澍《答顾含象书》等直引此句。(6)参见王英志编纂校点《袁枚全集新编》(第15册),杭州:浙江古籍出版社,2015年,第204页;张澍:《养素堂文集》,《清代诗文集汇编》(第536册),上海:上海古籍出版社,2010年,第474页。

然而《列子·周穆王》“能穷当身之乐”的“乐”指快乐,意谓周穆王不仅能神游天地之间,也能在现实中周游世界,能享受华服美食,也能与神仙西王母约会畅饮,真是在有生之年享尽了快乐,这时发出“於乎!予一人不盈于德而谐于乐,后世其追数吾过乎”的感慨。这表现了荒诞的君王淫乐过后的愧疚。与此相对应的是,在《列子·汤问》中,周穆王没有到弇山:“周穆王西巡狩,越昆仑,不至弇山。反还,未及中国,道有献工人名偃师,穆王荐之,问曰:‘若有何能?’……千变万化,惟意所适。王以为实人也,与盛姬内御并观之。(张湛注:《穆天子传》云:盛姬,穆王之美人。)”[2](p170-171)弇山是穆天子见西王母之后记铭迹之地。《列子·汤问》周穆王“巡狩”天下未至弇山未见西王母而返。路遇偃师献人偶。穆王奇之,与盛姬一同观看。盛姬,乃是汲冢《杂书十九篇》之《周穆王美人盛姬死事》的主人公。穆王对她情深意重,盛姬死后,穆王思之成疾。白居易有诗云“君不见穆王三日哭,重璧台前伤盛姬”[17](p51),说的就是此事。其实,穆天子宠爱盛姬,其葬礼奢华,在王嘉的年代(大致在390年左右)就有议论:“昔宋桓、盛姬,前史讥其骄惑。”[5](p186)

说到这里,再联系穆天子在两晋时期被改造成求仙帝王形象,就能明白,为什么“不盈于德而辨(《列子》为谐)于乐”前后叙事次序在《列子·周穆王》中要变动呢。因为如果见西王母而忘归中国又如何能圆穆王宠爱盛姬之说?故将“不盈于德而谐于乐”置于瑶池宴后,是《列子》伪作者对周穆王西巡至西王母之邦、瑶池宴王母事做出的判断,是对《史记》“见西王母,乐之忘归”的注解,亦是基于他对西王母为道教神仙的深信。联系郭璞作注未引用《列子》一事,可知《列子·周穆王》关于周穆王见西王母事是在郭璞去世后才出现。东晋、南北朝时道教氛围深厚,伪作者有可能是这一时期的人,这一点下面将会论述,他可能受到时代环境的影响,在《列子》中将周穆王塑造成好游、慕仙的帝王。马叙伦、小川琢治亦注意到这一点。

又《列子》题名张湛注云:“《穆天子传》云:盛姬,穆王之美人。”查今本《穆天子传》文本和注语俱无此语。当是注者对盛姬身份的认知,是间接引用,也可能是另有所本,也有可能伪作者对《穆天子传》并不熟悉。张湛家藏书丰富且注《列子·周穆王》有引《穆天子传》,还引了郭璞的注,正如卫聚贤所言“张湛见到《穆天子传》了”[18](p48),见到了“《穆天子传》郭璞的注了”[18](p48)。然而《汤问》篇题名张湛注却出了问题?这加深了在张湛之后又有人参加伪撰的怀疑。顾农认为:“先后参与重新编撰作伪者当不止一二人,书中思想颇为驳杂的原因应在于此。”[19](p586)这一看法确实有道理。当时“京华荡覆,渠阁文籍,靡有孑遗”。至李充编辑《晋元帝四部书目》时,时间大概在晋穆帝永和五年(349)[20](p147),皇家藏书仅有三千一十四卷。《列子》作伪者可能以前看过《穆天子传》,作伪时凭记忆作此注。此外,从注语可以看出,《周穆王美人盛姬死事》已并入《穆天子传》。也就是说,在张湛活跃期间(360—390年左右),《穆天子传》六卷本可能流行。考虑到作伪者是在张湛后,笔者更趋向于将六卷本最早出现的时间上限定于公元390年。

三、从传播学的角度论《列子·周穆王》晚出

确实,今本《列子》中与《穆天子传》相合的内容乃是后人所增窜的。那么两书谁先谁后呢?前人并没有明确而统一的意见,如姚鼐认为:“《列子·周穆王篇》所载与此《传》相出入,未知《列子》与此《传》孰前孰后。要其文辞之古,必出周人,非后世所能伪也。”[21](卷二)再者在《穆天子传》未出世前的传世文献中,除了八骏、西见王母事在《史记》中出现过外,其余《列子》所载周穆王事未见他书。《穆天子传》现世后,有关周穆王的故事日益增多。在这里,笔者从传播学的角度进一步论证《列子·周穆王》较《穆天子传》晚出。

前面说过张湛的活跃时间为360—390年左右,我们注意到,张湛的祖父生活的年代与束晳相近,他在永嘉之乱时南渡。永嘉之乱发生于公元311年,距离束晳完成修订包括《穆天子传》在内的汲冢竹书(约在291—300)的时间很接近。束晳对汲冢书的修订引起广泛的争议,上层知识分子之间常讨论此问题,王庭坚是驳难方的代表人物。为方便叙述,我们将此讨论谓之“束、王之辩”。据《晋书·王接列传》云:“时秘书丞卫恒考正汲冢书,未讫而遭难。佐著作郎束皙述而成之,事多证异义。时东莱太守陈留王庭坚难之,亦有证据。皙又释难,而庭坚已亡。散骑侍郎潘滔谓接曰:‘卿才学理议,足解二子之纷,可试论之。’接遂详其得失。挚虞、谢衡皆博物多闻,咸以为允当。”[22](p1436)王接(266,一说267—305),学识博通,精《礼》《传》。注有《公羊春秋》,多有新义。又撰《列女后传》七十二人,杂论议、诗赋、碑颂、驳难十余万言,丧乱尽失。他参与了“束、王之辩”,分析了束晳与王庭坚两人释义的得失。挚虞(?—311),字仲洽,京兆长安人,师从皇甫谧,才学博通。291年左右,挚虞接任秘书监工作,是束晳的直接上司。从两者生平来看,“束、王之辩”发生在291年后305年前,是在张湛的祖父南渡之前的事。回过头来,我们梳理一下人物关系,张湛的祖父是王弼的晚辈——堂外甥,而王弼与《穆天子传》的第一位校订者荀勖(?—289幼年丧父,依舅家生活)的堂舅钟会(225—264,年龄比荀勖小)是交往甚密的朋友,两人精于玄学。那么,王弼为何没有提起此书,钟会也没有提起?汲冢竹书的发现是当时的大事件,有大量的文献说明上层知识分子已接触到《穆天子传》,如果《列子》为张湛祖父从王家抄来,虽此时王弼、钟会已逝世,其亲戚朋友总有人知晓,为何没有在发现初期及“束、王之辩”时提出异议?

谢衡(约225—320),字德平,陈郡阳夏人,他认为王接分析束晳与王庭坚两人释义的得失是正确的,表明谢衡对汲冢书较熟悉。而通过考察西晋至梁朝时期谢衡后世子孙的作品发现,《穆天子传》在谢氏家族内一直有流传。如谢惠连(407?—433)《雪赋》二次引用《穆天子传》典故:“姬满申歌于黄竹”[23](p194)和“于是台如重璧”。周穆王姓姬,名满。《穆天子传》卷五云:“日中,大寒,北风雨雪,有冻人。天子作诗三章以哀民。”所作诗三章即后人所谓“黄竹诗”。《穆天子传》卷六载周穆王为盛姬“仍为之台,是曰重璧之台”。可见谢惠连对《穆天子传》也较熟悉。据《谢宣城集》载谢朓(464—499)曾和朋友各赋杂曲,有朱孝廉者作《白雪曲》转述谢惠连《雪赋》的内容,诗云:“既兴楚客谣,亦动周王叹。”[24](p178)周王,指周穆王姬满。“周王叹”典出《穆天子传》卷五周穆王大雪哀民作“黄竹诗”。又谢庄《宋孝武宣贵妃诔并序》有引《穆天子传》典故,例如:“国轸丧淑之伤,家凝霣庇之怨”[23](p793);“涉姑繇而环回,望乐池而顾慕”[23](p795)。《穆天子传》卷六,穆天子为盛姬谥为“哀淑人”。《穆天子传》卷二:“天子西征至玄池之上,乃奏广乐三日而终,是曰乐池。”卷六载盛姬亡后,“天子乃殡姬于谷丘之庙”,“葬于乐池之南”。殇祀时,“天子乃周姑繇之水,以圜丧车”。用这两个典故来比喻殷淑仪得宠及齐武帝的哀伤极为恰当。值得注意的是谢朓(464—499)钟爱《穆天子传》的“白云谣”,多次在其作品中引此典故,甚至直接化用。如《拜中军记室辞隋王箋一首》诗云:“白云在天,龙门不见。”[24](p55)初唐李善注《文选》时云:“《穆天子传》西王母为天子谣曰:‘白云在天,山陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚能复来。’”[23](p596)李善明其典源自《穆天子传》卷三。在此需要说明的是,李善注《文选》时,有关周穆王的典故凡出自《穆天子传》而《列子》篇亦有的皆标明出自《穆天子传》,而凡《穆天子传》无《列子》有的则标明典故来自《列子》,这说明李善更倾向于《穆天子传》先于《列子》。而有的学者则以李善引文标准为“举先以明后”而李善注某西汉诗时有引《列子》文,因此认为《列子》先于《穆天子传》,这是不妥当的,因为他没有排除《列子》伪作者引西汉典故的可能。

谢氏家族人员所用典故多见之于《穆天子传》,而非《列子》,这说明在世家流传较广的是前者,后者并没有得到世家的认可。如陶渊明(365—427)《读〈山海经〉》中“泛览《周王传》,流观《山海》图”所讲的《周王传》即《穆天子传》。

另一条主要证据是与张湛生活年代相近的宗炳亦表明瑶池宴会是出自《穆天子传》,这一点没有人提到过。

宗炳(375—443),字少文,南朝刘宋时期人,与慧远等人结成白莲社,他在《又答何衡阳书》云:“周孔之无言,未必审也。夫玄虚之道,灵仙之事,世典未尝无之。而夫子道言,远见庄周之篇;瑶池之宴,乃从汲冢中出。然则治之五经,未可以塞天表之奇化也。”[25](p20)《又答何衡阳书》是论辩之作。宋文帝元嘉十年(433)左右,慧琳作《白黑论》(又名《均善论》)。衡阳太守何承天欣赏此文,送给宗炳。宗炳作《答何衡阳书》反驳慧琳的观点。何承天不服撰文批驳。宗炳以《又答何衡阳书》回复。据《南史·何承天传》记载何承天在元嘉十六年(439)后不再任衡阳太守转任著作佐郞,故论辩时间在433—439年之间。宗炳认为“瑶池之宴”来自汲冢竹书《穆天子传》,讲的是灵仙之事。他的观点反映了两个事实:一是433—439年,人们认为“瑶池宴”源出《穆天子传》,而不是来自《列子》;二是《穆天子传》在刘宋时期已被一部分人看作是神仙之书。第一个事实说明,至少在433—439年之前,《列子》与《穆天子传》重合的部分并没有出现。《周穆王》的作伪时间可能在440年后。否则宗炳不会说“瑶池之宴,乃从汲冢中出”,时人亦未有反驳。即使身为道教领袖的陶弘景(456—536)也不得不承认西王母的故事是出自《穆天子传》:周穆王北造昆仑之阿,亲饮绛山石髓,食玉树之实,而方墓乎汲郡。(此则《穆天子传》所载见西王母时也。)[26](p185)

从上述《穆天子传》在两晋的传播情况及张湛同时代人对《穆天子传》的接受情况来看,可以证明《列子·周穆王》晚出《穆天子传》。

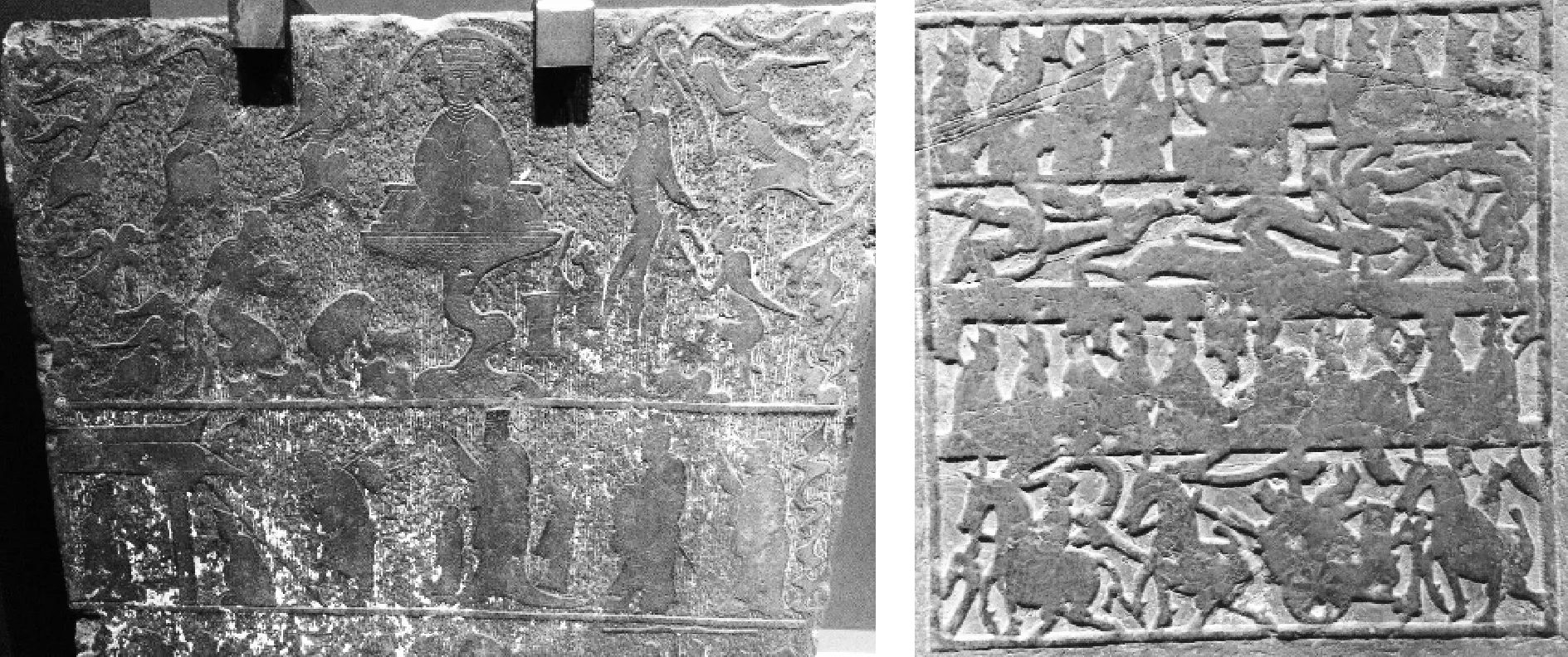

山东省嘉祥县满硐乡宋山出土之西王母汉画像(部分)

既然《列子·周穆王》所记周穆王驾八骏见西王母事是后人“增窜”之文,也就是说《穆天子传》为神话故事的重要证据不可靠。也有的学者认为《穆天子传》在汉代有流传,有“周穆王见西王母汉画像”为证。此种观点值得商榷。一是“周穆王见西王母汉画像”是否存在?王懿荣(1845—1900)《汉石存目》有穆王见西王母画像。顾实《〈穆天子传〉西征讲疏》卷首有汉刻周穆王见西王母画像,该汉刻拓片系山东省立图书馆馆长王献唐赠与,据称“上坐者为西王母”。而据笔者于2017年4月16日到山东博物馆所进行的调查来看,汉画像所表示的内容与《穆天子传》并不相关。首先,立在西王母旁的常常是仙人,又常有玉兔捣药形象,说明图像表示是追求长生的喻义。其次,即使汉画像出现的男子图为周穆王,也和《穆天子传》中所描述的穆王西王母瑶池唱和没有什么关系。汉代西王母信仰盛行,画像以西王母为主,在第一层正中位置。而《穆天子传》中以穆天子为主,西王母为宾。后人称上面两图为周穆王见西王母图,乃是臆测,不可拿来当证据。西王母图的传播另有途径,其图像所表现的往往富有道教教义意味,如不死主题。况且,西王母配偶神为东王公在汉朝已确立,且两晋时期就存在东王公西王母图与穆王宴瑶池图[27](p170),郭璞亦作有《山海经图赞·西王母》诗云:“天帝之女,蓬发虎颜。穆王执贽,赋诗交欢。韵外之事,难以具言。”[28](p122)“穆王执贽,赋诗交欢”故事出于《穆天子传》,并非《列子》。这说明至少在两晋时期人们并没有将东王公与穆天子混淆。近现代以来,人们常将西王母旁边的男子认为是周穆王,应慎重对待,不能过度地阐释。再次,现今所见文献凡言穆天子事者,俱在《穆天子传》出土后。因此,以《列子》与西王母汉画像作为《穆天子传》为神话的证据不大妥当。我们可以从神话学的角度阐释《穆天子传》,但不能认为《穆天子传》就是神话故事。

综上所述,《列子·周穆王》篇晚出于《穆天子传》。《列子·周穆王》作者通过改变《穆天子传》中事件序次,对《穆天子传》相关内容作了结构性的调整,从而将“田猎钓弋”等军事训练科目(军旅生活)转化成游乐的项目,呈现他宣道的创作意图。《列子·周穆王》和葛洪《神仙传》、王嘉《拾遗记》的出现也表明两晋南北朝时期《穆天子传》已在道教信徒中广泛流传,并受到重视。