何以聚“群”何法读“群”

——统编教材小古文群文阅读教学策略浅谈

蔡丽斌

(厦门五缘实验学校,福建 厦门 361003)

统编教材在加强优秀传统文化理念的指导下,从学生的认知能力出发,编排进14 篇小古文,分布在3 至6 年级各册。这些小古文均出自经典之作,有《史记》《世说新语》及诸子百家之作等;立意深远,倡导爱书好学善思,指导做人交友等;体裁广泛,有成语故事、寓言故事、神话故事等;从易到难、由浅入深、循序渐进,融入语文要素,推进小古文的朗读与理解。教学中,如能统观全局,联结课内外,采用群文阅读的教学方式对它们进行整合补充,定会为学生打开一扇经典汉语之门,打下一生受用的中华文化底子。何以聚“群”,何法读“群”呢?

一、“人文”之群,演一演,悟精神

“人文指人类社会的各种文化现象。”[1]由此可见,人文主题,就是指承载文化特质的主题。以主题凝聚课文,形成一个个教学单元,是当代语文教材的新特征。小学语文统编教材的人文主题包括“自然”“童年”“思维”“品质”“理想”“情怀”等等,每个单元围绕一主题来选文。一课一课读来,感受体味,认同内化,积累成长,滋养细无声。

阅读小古文亦是如此,最易产生联想的必是人文主题相关的文本。

《司马光》是统编教材三年级上册的第一篇小古文,故事内容早已熟知,司马光的聪明机智与沉着冷静让学生们敬佩不已,“智慧少年”形象鲜明。此时,可以联结课内,聊聊古代智慧少年轶事:善于观察思考、不取道旁李的王戎,动脑筋想出称大象办法的曹冲,婉转礼貌应对孔君平的杨氏子,诵读《王戎不取道旁李》《曹冲称象》《杨氏之子》。再补充介绍史上扬美名的智慧少年:机智应对曹丕的钟家兄弟,谦虚、不吝溢美之词的谢仁祖,巧妙拒绝曹操收认儿子的何晏……诵读《钟家兄弟》《坐无尼父》《何晏七岁》。学生赞叹之余,“智慧”形象更加立体丰满,民族自豪感油然而生。

四下《萤囊夜读》《铁杵成针》让学生们看到了车胤和李白的勤奋学习、持之以恒,这是成长路上不可或缺的精神。趁热打铁介绍在芭蕉叶、木盘上练字的怀素,借书抄书的欧阳修、宋濂,借居寺庙、连夜苦读的王冕……诵读《怀素写字》《欧阳修苦读》《宋濂苦学》《王冕好学》。学生感动之余必将更加珍惜今天的幸福生活,在求学路上发奋图强,终有所获。

这类文章内容的理解不是难事,文言句式的表达、细节的刻画描写则是学习的重点。如让学生来演一演,把静态的符号语言转化为动态的情境语言,感受人物形象,定当寓教于乐。学生为了表演,必须编创台词、设计动作、融入神态……这一切,均从文字推敲中来。准备过程,是理解文句,理清内容的过程;表演过程,是展示理解,评诵文言的过程。

如《杨氏之子》可以这样排演:杨氏子见孔君平,问好、引进、设果……孔君平捋着胡子称赞道:“有礼,甚有礼啊!”把对文章的理解与生活现实链接起来,更重要的是活用了第一句“甚聪慧”的说法,台下同学纷纷表示赞许。对弈孔君平“此是君家果”时,杨氏子台词没记牢,犹豫了一下才回答。教师随机引导:“无应声答,聪慧不足啊,还有更聪慧的来露一手吗?”把表演的面铺广。第二组上台了,小戏精们扬长避短、热情大方、对答如流、聪慧机灵。演毕,教师转向全体同学:“想当那聪慧的杨氏子吗?”一片热烈响应后,教师带着全体同学说好关键句“未闻孔雀是夫子家禽”,在读好“夫子家——禽”的同时,拓展“未闻恐龙是夫子家兽”“未闻孔明灯是夫子家作”……课文的重难点在一板一眼/一颦一笑中自然突破。

二、“文体”之群,讲一讲,重积累

文学体裁是指文学作品的具体样式,它是文学形式的因素之一,简称“文体”[2]。各个时代,各种分法,各不相同。统编教材的这14 篇小古文中,除了常见的叙事类的小说、散文之外,主要有寓言故事、神话故事、名人言论。

学习《守株待兔》,学生明白寓言是生活的一面镜子,寓言故事总会讲述一定的道理。再让学生明白,寓言是在历史不断向前发展,人类对社会的认识已逐渐深化时产生的;是人类自觉的以自己的认识对社会种种形态进行艺术加工;最初来自群众的集体创作,后经过文人收集,提炼形成优美的文学作品。春秋战国时期寓言发展最为兴盛,诸子百家著作中都有不少寓言故事流传下来。拓展读读孟子的《揠苗助长》,韩非子的《滥竽充数》《郑人买履》;读读《战国策》里的《南辕北辙》《狐假虎威》《画蛇添足》。再读读《伊索寓言》文言版的《龟兔竞走》《鹿照水》等,中外融合对比,学生的眼界开阔了。

学习《精卫填海》,学生明白神话故事是人类童年时代飞腾的梦想,神话中有神奇的想象和鲜明的人物形象。再让学生明白神话中的人物形象,大多具有超人的力量,是根据原始人的自身形象、生产状况和对自然力的理解与提高自身能力的要求而想象出来的;表现了古代人民对自然力的斗争和对理想的追求。从《山海经》读起,读《刑天舞干戚》《夸父逐日》《黄帝战蚩尤》,再读《淮南子》的《女娲补天》《后羿射日》《共工触山》等,促想象,品神韵。

学习《少年中国说(节选)》《古人谈读书》等言论,学生探寻古今中外名人之胸怀与境界,牢记祖先的谆谆教诲,确立自己的理想与志向,指导自己的生活与言行,大有裨益。再带学生读读《论语》选段,了解中国人的基本道德规范,学习怎样做人,塑造中华民族的人格;读读《颜氏家训》这部家教典范中的名句,感受慈父般的叮咛,得到为人处世的教益。

这些体裁鲜明的小古文,可以让学生讲一讲,讲故事、讲道理,能讲清楚、讲明白也就完成学习任务,做足积累了。部分哲理性的经典句段,如《少年中国说》《古人谈读书》等,字字珠玑,句句铿锵,可让学生来宣讲。即在读准确的基础上,让学生化身为文中人物,用演讲的形式,咬字清晰,语音响亮,声调抑扬,急缓相间,起伏相连,带领听者进入情境,认同、遵从此思想。准备宣讲和宣讲实践的过程,是一次精彩而有意义的活动,更是提升思维能力、判断能力、应变能力等的过程,也是记忆能力发展的过程。

节选编入教材的《少年中国说》三个小自然段点明了少年的责任,歌颂了少年中国的勃勃生机,热情赞美了少年中国和中国少年。选文多排比、比喻,表达了梁启超炽热的爱国情感。学生了解背景初步感知课文后,不太理解意思,但能感悟到一种鼓舞人心的力量,感受到作者的爱国情怀。教师不肢解段落词句,就让学生化身为梁启超,或对着中国少年谈责任;或放眼大地,歌颂少年中国的蓬勃生机;或直抒胸臆,赞美少年与中国。教师与其他同学共为评委,一起评价谁的宣讲最打动人心。

第一个学生上台宣讲“责任”,教师带头赞赏:这么多的排比句,你是如何讲得如此顺畅的?在与学生提问时自然点拨“智—富—强—独立—自由—进步—胜于欧洲—雄于地球”之间的递进关系,提示学生牢记递进的顺利,宣讲时气势逐渐加强,感染力就更强了。陆续上台者逐渐脱稿,从谈“智”的谆谆教诲直至讲“雄于地球”的自信向上,大小评委也热血沸腾、责任担当意识涌上心头,个个都紧握拳头、信心满满。宣讲“中国的蓬勃生机”,赞赏他们的动作与道具;最后的“赞美”,又是自发的齐诵,水到渠成。

三、“要素”之群,练一练,提能力

“语文要素”应该理解为“语文学习要素”,既包括语文知识,也包括语文能力,还包括语文学习的方法和习惯。简单地说,“语文要素”包含的是语文“学什么”和“怎么学”的内容,与学段学习内容和目标相对应的,但更加具体,更具有操作性和可检测性[3]。统编教材14 篇小古文都对应着不同的语文要素,承载着不同的语文学习任务。根据其语文要素要求进行拓展,扎实地练一练,带领学生深度阅读,让小古文的学习落到实处。

六上的《伯牙鼓琴》《书戴嵩画牛》语文要素为“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”,拓展阅读《余音绕梁》《高山流水》《画龙点睛》等,可设计如下练习:

示例一:《伯牙鼓琴》

伯牙“鼓琴而志在太山”,钟子期曰:“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。”

“鼓琴而志在清风”,钟子期曰:“善哉乎鼓琴,_____。”

“鼓琴而志在___”,钟子期曰:“善哉乎鼓琴,_____。”

示例二:《画龙点睛》

人以为诞,因点其一。须臾,雷电破壁,一龙乘云上天……

人以为巧,再点其二。顷刻,_______________。

人___,___。___________________。

如此一番练、评、议、改,学生既展开想象的翅膀,在艺术天地间翱翔;又了解了文言句式,训练了语言表达,美哉壮哉……

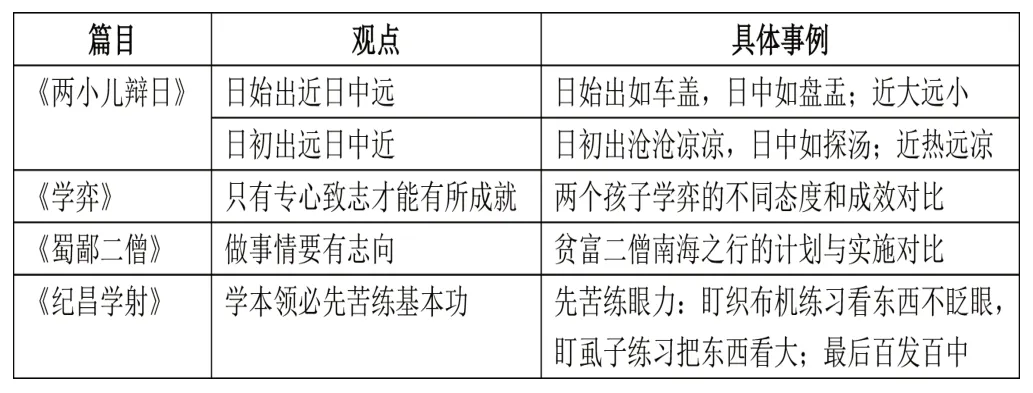

六下的《两小儿辩日》《学弈》语文要素为“体会文章是怎样用具体事例说明观点的”,拓展阅读《蜀鄙二僧》《纪昌学射》等,可设计如表1 练习:

表1

这么一列,学生练习抓住文本主干、提炼概括表达,思维方式也会受此影响,懂得事实胜于雄辩,以理服人,学习与生活互为补充,相得益彰。