论《金瓶梅》序跋及版本次序

木 斋

(吉林大学 文学院,吉林 长春 130012)

一、概说

有关《金瓶梅》一书的版本,就本质而言,主要是所谓崇祯本和词话本,金学界主流学者一般认为词话本在前,最早的版本为丁巳本,即1617年本,而崇祯本也被说成是说散本,一般认为最早是崇祯年间才开始有的版本。换言之,崇祯本是词话本的修改本。对此,王汝梅先生论述得最为清晰:

金瓶梅“大体上可分为两个系统,三种类型。一是词话本系统,《新刻金瓶梅词话》,现存三部完整刻本及一部二十三回残本(北京图书馆藏本、日本日光山轮王寺慈眼堂藏本、日本德山毛利氏栖息堂藏本及日本京都大学附属图书馆藏残本)。二是崇祯本系统,即《新刻绣像批评金瓶梅》,现存约十五部(包括残本、抄本、混合本)。第三种类型是张评本,即《张竹坡批评第一奇书金瓶梅》,属崇祯本系统,又与崇祯本不同。在两系三类中,崇祯本处于《金瓶梅》版本流变的中间环节。它据词话本改写而成,又是张评本据以改易、评点的祖本,承上启下,至关重要。”[ 1](P1)

三种版本之间的次序,张竹坡评本进入到清代之后,可以不论,单说词话本和崇祯本两个系统之间的次序,当下金学界主流学者基本认可词话本在前,崇祯本在后,并且是在词话本基础之上的修改本。何谓崇祯本?“刊刻于十卷本《金瓶梅词话》之后的《新刻绣像批评金瓶梅》,是二十卷一百回本。卷首有东吴弄珠客所作的《金瓶梅序》。书中有插图二百幅,有的图上题有刻工姓名,如刘应祖、刘启先、黄子立、黄汝耀等。这些刻工活跃在明天启、崇祯年间,是新安木刻名手。这些刻本避明崇祯帝朱由检讳。根据以上特点和刻本的版式字体,一般认为这种本子刻印在崇祯年间,因此,简称之为‘崇祯本’,又称‘绣像本’或‘评改本’。”[ 2](P41)

有关崇祯本与词话本之间的区别甚多,单就本文所研究的《序》及第一回的不同,两个版本之间的不同主要有:崇祯本改写了词话本的第一回及不收欣欣子的《金瓶梅序》,把第一回“景阳冈武松打虎”改为“西门庆热结十兄弟”。把原武松为主,潘金莲为宾,改成了西门庆为主,武松为宾。此外,崇祯本在版刻上保留了词话本的残存因素,如北大本第九卷题作“新刻绣像批点金瓶梅词话卷之九”等。[ 2](P45、47)

但笔者认为,这些证据,都仅能证明崇祯本这一系统中的此一种刻本为崇祯年间所刻,却不能证明这一整体系统,即崇祯本的最早祖本、原本的刊刻时间,也不能证明崇祯本系统晚于词话本。

以笔者之见,研究《金瓶梅》的版本问题,也就是研究此书在最早付梓问世阶段的次序问题,不能仅仅根据刻工的名字、版本残存的痕迹,这些都仅仅是外证,只能证明这一系统的不同刻本出版时间,类似于当下的某一年版的某一年印刷,而不能证明两种系统之间的时间次序。

要确定两大系统之间的出版次序,还需要从多方面取得内证:1.从序跋研究的角度入手,研究《金瓶梅》的序跋作者和书名变化情况;2.从小说的文本出发,研究小说的原稿和序跋稿之间、原作者和序跋作者之间的关系;3.从明代社会文化的大背景出发,研究版本对时代背景的吻合;4.而这一切的研究,都离不开对原作者的破译研究,如果尚不知道原作者是谁及其写作史,就无法定位序跋作者和版本系统的次序。

《金瓶梅》相关的序跋,其中最为值得关注者,主要有署名“廿公”的《跋》、署名“东吴弄珠客”和“欣欣子”的序,此三篇《序》《跋》,可以视为《金瓶梅》付梓问世最早的三篇序跋文章,其意义:1.对于进一步破译此书的作者问题,可以起到验证的作用;2.对此书早期书名的变化提供了宝贵信息;3.对此书的版本次序,特别是对词话本和崇祯本的先后时间次序,提供了宝贵的破译线索。

二、署名廿公的《金瓶梅传·跋》

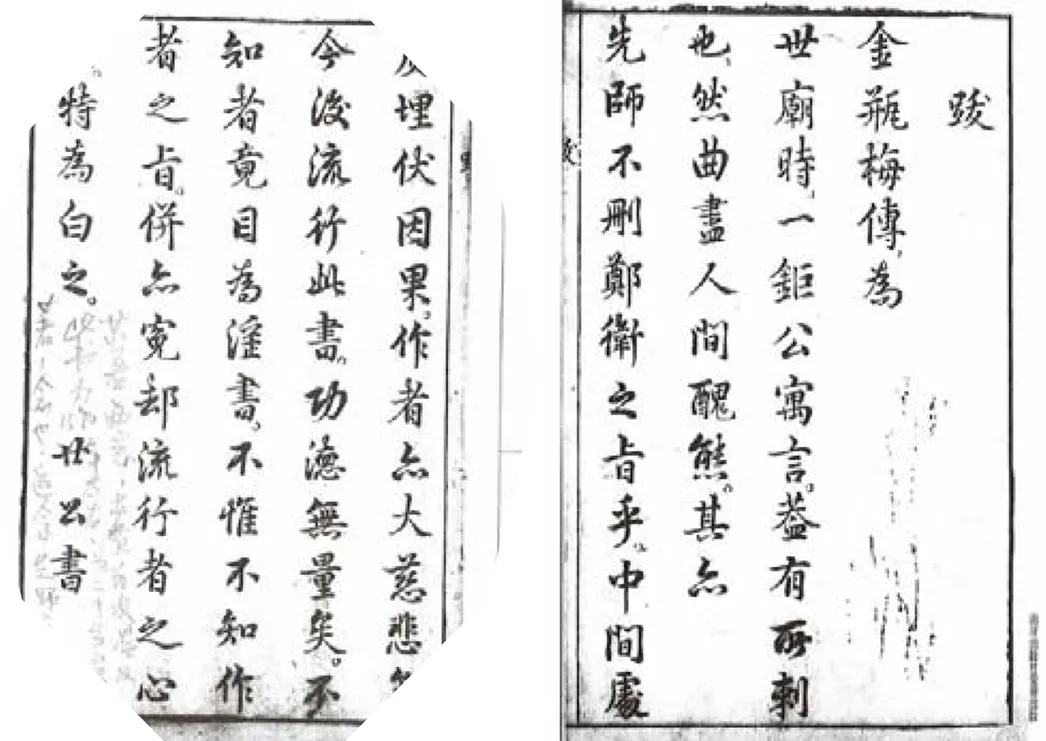

此一篇跋语原文如下:

《金瓶梅传》,为

世庙时,一巨公寓言,盖有所刺也。然曲尽人间丑态,其亦先师不删郑卫之旨乎?中间处处埋伏因果,作者亦大慈悲矣。今后流行此书,功德无量矣!不知者竟目为淫书,不惟不知作者之旨,并亦冤却流行者之心矣。特为白之。廿公书(1)万历丁巳刊本《金瓶梅词话》,台北故宫博物院藏原北平图书馆甲库善本,新加坡南洋出版社影印,第13页。本文根据其格式亦为两处空格另行起。

此《跋》值得关注者有三:首先,署名“廿公”的《金瓶梅传·跋》,此一篇跋语,根据目前金学界主流学者的说法,最早见于万历丁巳刊本《金瓶梅词话》(2)但尚不能为定论——如果当下归属于崇祯本系统的首图本和日本内阁文库藏本的时间早于词话本并收录了这一篇跋语的话,则此一篇跋就并非最早见于词话本。,但原题名却仅有“跋”一字,而非写明《金瓶梅词话·跋》;其次,“世庙”、“先师”两处另行起顶格;再次,“金瓶梅传”四字开端,后有句读,明显书名为《金瓶梅传》(3)参见台北故宫博物院藏原北平图书馆甲库善本。。

由此出发,可以较为深入关注和讨论:首先,此书的书名为《金瓶梅传》而非一向所说的《金瓶梅词话》,亦非所谓崇祯本的《金瓶梅》(《新刻绣像金瓶梅》,可以简称之为《金瓶梅》。)《金瓶梅传》这一书名,以后在任何版本上都未曾再次出现,此一跋语所使用的书名,堪称为唯一的以“传”为书名的版本。按照情理来说,这个书名显然是一个最早的版本,或说是尚未付梓问世,而仅仅是为付梓而写出的跋语。其主要理由:

1.中国的小说总体而言,来自于史传文学,这就使得早期的小说,一般都习惯以“传”作为书名,如唐传奇的《莺莺传》《霍小玉传》等,明代的艳情白话小说,如《痴婆子传》等。长篇白话小说,三国和西游分别写历史演义和想象的游记,都不适合以传为书名,但仍旧有《水浒传》等。因此,《金瓶梅》在其早期的书名定型过程中,显然也会考虑以“传”作为书名;

2.根据当时为李贽抄写水浒的和尚怀林的记载,李贽彼时也在写作《清风传》,此一书名可以理解为以作者自我为中心的传记书名,最后在书稿定型之后,修改为以书中的三位女性人物作为书名,由此而为《金瓶梅传》;

3.重读一下此文后面的内容:“今后流行此书,功德无量矣!不知者竟目为淫书,不惟不知作者之旨,并亦冤却流行者之心矣。”说是“今后流行此书”,明显是尚未流行,也就是尚未付梓问世之意,后面的话语,可以理解为写作跋语者,对此书今后流行之后的担忧:“不知者竟目为淫书,不惟不知作者之旨,并亦冤却流行者之心矣。”这里既有对原作者写作《金瓶梅》的误解,也有对他本人作为最早传播者和承担者声誉的担忧。后来的发展情况,果然如此,《金瓶梅》,一再被视为淫书而遭到封杀禁版。跋语说明原稿的书名为《金瓶梅传》,亦为《金瓶梅》版本史之重要里程碑。

其次,此《跋》值得关注的是作者的署名“廿公”,廿公为谁?根据笔者此前数篇论文的研究,袁宏道不仅仅是《金瓶梅》最早的信息披露者,而且,也是李贽唯一托付的责任承当者,即便是同时托付给了汪可受,但仍旧需要转给袁宏道。那么,袁宏道理应为此书的出版问世而写出文字,作出解释。从本一篇的署名连同前后文的信息来看,所谓“廿公”即为袁宏道。

为何要选用这样的一个笔名呢?这是由于:首先,当然不能采用本名、真名,甚至“石公”(袁宏道号石公)这样的字号,换言之,出于对自身的安全以及自己家族的声誉,在《金瓶梅》未能获得世俗理解和接受的情况下,遮蔽自己的真实身份是必须的,也是必然的——虽然如此,跋语作者仍希望留出一些蛛丝马迹,通过笔名来表达他的某种心情或是思想,“廿”字,谐音为“念”,显然最能表达其心情。不仅如此,念公其人,在李贽一生之中,占据有极为重要的地位。

念公,名深有,号无念,为麻城龙湖芝佛院住持。李贽于万历九年解官后,依靠耿定理住于黄安,万历十二年耿定理死,遂离开黄安至麻城龙湖,依无念以居,念公深深服膺李贽之学,执弟子礼。宏道于万历十九年(1591)年去龙湖拜访李贽,由此而结识念公,回到公安之后,写有《别无念》八首;李贽与无念之间的亲密关系,只消看李贽的说法:“此中如坐空井,舍无念无可谈者”。[ 3](P256)

“念公”的“公”字,固然是一个泛称,但袁宏道的字号同样也有“公”字,则也可以理解为这个笔名巧妙地将原作者李贽与自己的名号结合起来。袁宏道恰恰自号“石公”,宏道于万历二十五年(1597)在仪征作《石公解嘲诗》,诗作之前有小序:“石公不知何许人,尝吏吴,登石公山而乐之,因自命曰:‘石公山人’。”如此,宏道以“廿公”谐音李贽在龙湖芝佛院最为亲近的“念公”,作为此一篇跋语的笔名,实际上就遥遥指向了龙湖,指向了李贽。

此外,“廿公”的“廿”,意思是二十的意思。此篇跋语当为《金瓶梅》序跋中按照时间排序之第一篇,为袁宏道1610年之作,署名廿公,既是来自于其先师李贽在龙湖托之为生的念公谐音,由此指涉李贽,又是两者之间二十年交往时间的纪念。李贽最早与宏道谈及此书写作的时间为1590年,到写作此跋语的1610年,正好二十年。1610年袁宏道欲要出版此书而未能出版,属于“出师未捷身先死”,此一篇跋语很有可能就是宏道的临终之作。

如此,再来解读这一跋语的中间部分:“《金瓶梅传》,为世庙时,一巨公寓言,盖有所刺也,然曲尽人间丑态,其亦先师不删郑卫之旨乎?中间处处埋伏因果,作者亦大慈悲矣。”袁宏道作为《金瓶梅》原作者李贽的委托人既然不能说原作者之名,亦不能写明其写作时代和生活背景,为了安全起见,不得不说是“为世庙时,一巨公寓言,盖有所刺也。”将《金瓶梅》一书的写作时代说成是“世庙”即嘉靖时代,显然是谎言,而说“一巨公”则为真,巨公者,一时代之大师者也,有明以来,能堪当巨公者,唯有王阳明和李贽先后二人而已!

“盖有所刺也,然曲尽人间丑态”,可谓是对《金瓶梅》的深刻解读。“其亦先师”四字之间,此跋的原版将“先师”二字另行起顶格,这是古人最为敬重的格式。从文字表面,似乎这一先师,可以解读为孔子,实则却指的是李贽作为他的思想开蒙老师,在此敬执师礼而已。也就是说,此处仍旧在说《金瓶梅》的作者是宏道的先师李贽,其写作此书,是“曲尽人间丑态”,也是“先师不删郑卫之旨”的意思,而且,“中间处处埋伏因果”,“作者亦大慈悲矣”,意思是作者李贽已经是大慈悲了。

要言之,廿公的跋语,可以称之为《金瓶梅》尚未正式出版之前的原稿本跋语,是手稿即将付梓的跋语。作者为袁宏道,盖因此书作者为其师,不敢作序而为跋,又将跋中的先师特意顶格书写,以为敬重。书未刊刻成功而身死,随后,在《金瓶梅》第一次出版问世之际,作为跋语出现在书中第二排序。《金瓶梅》最早付梓问世的版本又是哪一个版本,其出版时间又是哪一年?这是我们随后需要研究的问题。

三、署名“东吴弄珠客”《金瓶梅·序》的两个版本

署名“东吴弄珠客”的《金瓶梅序》,实际上有两个不同的版本,这一点是当下金学界尚未注意到的。这两个不同的版本之间,两个序之间,内文的内容基本一致,但也有细微的差别,主要区别为:1.两者在结尾之处,具名的方式、地点、时间有所不同;2.两者之间的内文有三个字有修改。换言之,这是同一个版本的两次使用,第二次使用做了修改。这样,两者之间的时间次序,甚至是具体的写作和修改时间,就具有非同寻常的学术价值。

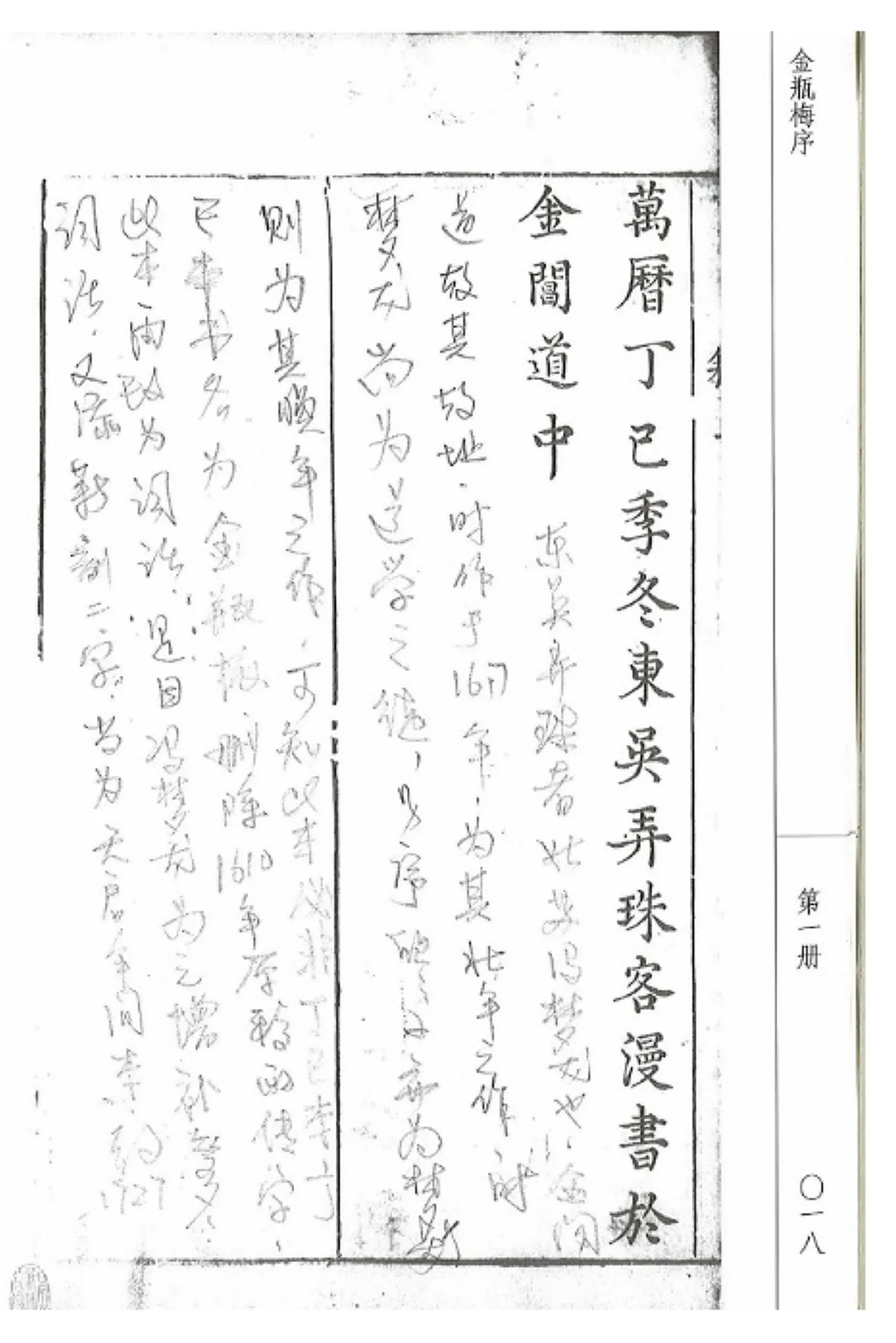

先看当下流行的一种:

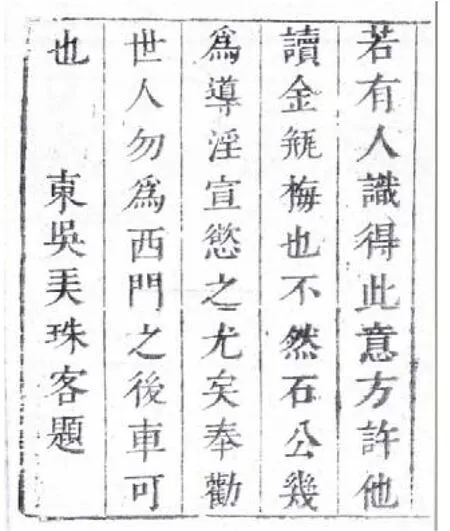

《金瓶梅》,秽书也。袁石公亟称之,亦自寄其牢骚耳,非有取于《金瓶梅》也。然作者亦自有意,盖为世戒,非为世劝也。如诸妇多矣,而独以潘金莲、李瓶儿、春梅命名者,亦楚《檮杌》之意也。盖金莲以奸死,瓶儿以孽死,春梅以淫死,较诸妇为更惨耳。借西门庆以描画世之大净,应伯爵以描画世之小丑,诸淫妇以描画世之丑婆、净婆,令人读之汗下。盖为世戒,非为世劝也。

余尝曰:“读《金瓶梅》而生怜悯心者,菩萨也;生畏惧心者,君子也;生欢喜心者,小人也;生效法心者,乃禽兽耳。”余友人褚孝秀偕一少年同赴歌舞之筵,衍至《霸王夜宴》,少年垂涎曰:“男儿何可不如此!”孝秀曰:“也只为这乌江设此一着耳。”同座闻之,叹为有道之言。若有人识得此意,方许他读《金瓶梅》也。不然,石公几为导淫宣欲之尤矣!奉劝世人,勿为西门庆之后车,可也。

万历丁巳季冬东吴弄珠客 漫书于金阊道中。(4)万历丁巳刊本《金瓶梅词话》,台北故宫博物院藏原北平图书馆甲库善本,新加坡南洋出版社影印,第15页。

以上是一种版本,再看另外的一种版本,可以称之为首都图书馆藏崇祯本本,由于此序占用六页,亦可称之为六页序本,其具名为“东吴弄珠客题”六个字,亦可称之为六字署名序本,另一种版本占有四页,署名有十八字,可以称之为四页序本,也可称之为署名十八字本:

可知,此一篇序,又分为两个版本,两个版本之间的区别:

1.其中一个版本结尾处仅仅署名为“东吴弄珠客题”六个字,而另外一个结尾有时间地点,即一向通行的“万历丁巳季冬东吴弄珠客漫书于金阊道中”;

2.署名六字本总共6页,第一页到“非为”结束,书名“金瓶梅序”占据一行,正文从“《金瓶梅》,秽书也。袁石公亟称之”开始,正文4行,每行10字,每页正文共计40字,共计6页,二三四五页皆为5行,第六页6行;而署“丁巳”的版本,共计4页,前三页每页7行,第四页正文4行零一字“也”,落款在“也”字下署名为6个字“东吴弄珠客题”;

3.两序的内文,粗看并无不同,细看可以看出,六页序本为字体为较为呆板而字号大的刻本,也称之为“明匠体字”;四页序本字体娟秀而字号小的为抄本。

内文也有两处不同:其一,是第5页作为宴的异体字的“晏”修改而为“宴”,同页后两行重复出现的“褚”字删除而为“孝秀”。(5)参见王汝梅《金瓶梅版本史》89页有此序首页书影,其余五页,来自于王汝梅先生电话通告,深表谢意。

由此可以证明,六页东吴弄珠客题序本,早于丁巳年的版本,就目前所见到的所有史料而言,这应该是《金瓶梅》的最早刻本。署名“东吴弄珠客题”的这个序,可以视为是同一个序的两次使用,是崇祯本祖本的两次印刷;两者都同样属于崇祯本系统,序名同样为《金瓶梅》,也说明书名在此阶段同样为《金瓶梅》,而非此前的《金瓶梅传》,亦非此后的《金瓶梅词话》。

《金瓶梅》在手稿本阶段,即袁宏道1610年整理的廿公跋语版本书名曾经为《金瓶梅传》,但在实际出版之中,可能就是鲁迅称之为“庚戌本”,修改为《金瓶梅》,此前,学术界对庚戌本之是否存在存疑,当下,有了崇祯本内部弄珠客的两个不同序本的辨析,则理应接受庚戌本的存在。不仅如此,在庚戌本和丁巳词话本之间,理应还有一个崇祯本,也就是弄珠客署名十八字的版本,根据其它史料进行辨析,则应该是在四年之后,即1614年,由袁无涯出版、东吴弄珠客序首次问世,同样名为《金瓶梅》。东吴弄珠客在此前六字署名的基础之上,将题款修改为“万历丁巳季冬东吴弄珠客漫书于金阊道中”,增补十三个字的原因,可能是:这个版本的版式,正文正好占满三页,到第四页如果仍旧仅仅署名原先的六个字则实在难看,增补十三个字之后,此一页占据一行零四个字,勉强不算是背题了;而原先的六字版本,则刚刚好占满六页;同时,此书经过数年的付梓问世,作序者对此书的反响也开始比较有信心,多一些透露作序者的时间、地点,应该关系不大了。

是否如此,很大的程度上取决于最早的词话本的问世时间,如果真的如同当下主流学者所认同的丁巳本是最早的词话本,则崇祯本在词话本之前的两个版本基本可以确认,但当下丁巳本所拥有的署名欣欣子的词话本序,并未具名具体的时间,虽然不能排除为丁巳本序言的可能,但也不能排除其为崇祯年间,特别是崇祯二年才有词话本的可能性。

四、欣欣子词话本序及词话本的产生时间

署名欣欣子的《金瓶梅词话序》原文如下:

窃谓兰陵笑笑生作《金瓶梅传》,寄意于时俗,盖有谓也。人有七情,忧郁为甚。上智之士,与化俱生,雾散而冰裂,是故不必言矣。次焉者,亦知以理自排,不使为累。惟下焉者,既不出了于心胸,又无诗书道腴可以拨遣,然则不致于坐病者几希。吾友笑笑生为此,爰罄平日所蕴者,著斯传,凡一百回。其中语句新奇,脍炙人口,无非明人伦,戒淫奔,分淑慝,化善恶,知盛衰消长之机,取报应轮回之事。如在目前始终,如脉络贯通,如万系迎风而不乱也。使观者庶几可以一哂而忘忧也。其中未免语涉俚俗,气含脂粉。余则曰:不然。《关雎》之作,乐而不淫,哀而不伤。富与贵,人之所慕也,鲜有不至于淫者;哀与怨,人之所恶也,鲜有不至于伤者。吾尝观前代骚人,如卢景晖之《剪灯新话》、元徽之之《莺莺传》、赵君弼之《效颦集》、罗贯中之《水浒传》、丘琼山之《钟情丽集》、卢梅湖之《怀春雅集》、周静轩之《秉烛清谈》,其后《如意传》、《于湖记》,其间语句文确,读者往往不能畅怀,不至终篇而掩弃之矣。

此一传者,虽市井之常谈,闺房之碎语,使三尺童子闻之,如饫天浆而拔鲸牙,洞洞然易晓。虽不比古之集,理趣文墨,绰有可观。其它关系世道风化,惩戒善恶,涤虑洗心,无不小补。譬如房中之事,人皆好之,人皆恶之。人非尧舜圣贤,鲜有不为所耽。富贵善良,是以摇动人心,荡其素志。观其高堂大厦,云窗雾阁,何深沉也;金屏绣褥,何美丽也;鬓云斜軃,春酥满胸,何婵娟也;雄凤雌凰迭舞,何殷勤也;锦衣玉食,何侈费也;佳人才子,嘲风咏月,何绸缪也;鸡舌含香,唾圆流玉,何溢度也;一双玉腕绾复绾,两只金莲颠倒颠,何猛浪也。既其乐矣,然乐极必悲生。如离别之机将兴,憔悴之容必见者,所不能免也。折梅逢驿使,尺素寄鱼书,所不能无也。患难迫切之中,颠沛流离之顷,所不能脱也。陷命于刀剑,所不能逃也;阳有王法,幽有鬼神,所不能逭也。至于淫人妻子,妻子淫人,祸因恶积,福缘善庆,种种皆不出循环之机。故天有春夏秋冬,人有悲欢离合,莫怪其然也。合天时者,远则子孙悠久,近则安享终身;逆天时者,身名罹丧,祸不旋踵。人之处世,虽不出乎世运代谢,然不经凶祸,不蒙耻辱者,亦幸矣!吾故曰:笑笑生作此传者,盖有所谓也。

此一序文值得关注和说明的有几点:

1.首先,需要明确诸多序跋、序跋关涉的书名和版本之间的关系:当下金学界习惯于将一跋两序中唯一的有时间记载的东吴弄珠客丁巳年归之于词话本,不知其根据何在?其根据可能主要是由于在词话本中,出现有署名弄珠客写作于丁巳年的序,但此一篇序仅仅是《金瓶梅序》,而非《金瓶梅词话序》,将此前曾经有过的序跋统统收入书中,乃为一种文化习惯而已。在《金瓶梅》早期的序跋之中,唯有署名欣欣子的此一篇序明确写明:《金瓶梅词话序》,而东吴弄珠客序的版本,明确写明:《金瓶梅序》;因此,已经习惯关于词话本最早见于万历丁巳年的说法需要纠正,丁巳年弄珠客序版本恰恰是崇祯版本系统;欣欣子的词话版本的具体出版时间,还需要另文单论,但肯定其出版时间在崇祯祖本之后;

2.欣欣子开篇就点明:“窃谓兰陵笑笑生作《金瓶梅传》”,验证了笔者此前论证的:《金瓶梅》最早的书名为《金瓶梅传》,以后,而为《金瓶梅》,再到欣欣子序本,方为《金瓶梅词话》。欣欣子甚至在后文中,将此书简称之“传”:“吾友笑笑生为此,爰整平日所蕴者,著斯传凡一百回”,其中多少信息蕴藏于此数句之内:“吾友笑笑生”,作序者与著作者两者之间为朋友关系,即深知其创作底细之意,对比此前的弄珠客之开篇,“金瓶梅,秽书也”,两者之间已经天壤之别,“弄珠客”和“欣欣子”,应该是同为冯梦龙。冯梦龙作为此书出版的编辑人,有此权力为之写序。同为署名“弄珠客”的两个版本之间,相隔数年再版,而且,也有回目的近乎全部回目改为偶句,贡献不可谓不大,但编辑修改者并未重新写序,仅仅是在署名之处增添十余字而已,而此次却重新写序,并更换序言撰写人的署名,由此可知,其修改的力度之大,其立场改变之大。立场的改变,就是由此前崇祯本系统的批判秽书的立场,修改为正面阐发赞赏的立场。

3.此欣欣子词话序暗示了笑笑生写作此书的性质及《金瓶梅》书名的演变:“爰整平日所蕴者,著斯传凡一百回”,此一句指出:笑笑生所著的这一本《金瓶梅》,不是信口胡编的秽书,而是“爰整平日所蕴者”,也就是说,皆为作者平生所见之实录,因此而名之为“金瓶梅传”。书名为“传”,就提升了小说的文化品格,进入到此前司马迁以来的史传系统。因此,欣欣子接续勾勒了这一史传稗官系统的历程:“吾尝观前代骚人如卢景辉之《剪灯新话》,元徽之之《莺莺传》,赵君弼之《效颦集》,罗贯中之《水浒传》,邱琼山之《钟情丽集》,卢梅湖之《怀春雅集》,周静轩之《秉烛清谈》,其后《如意传》《于湖记》,其间语句文确,读者往往不能畅怀,不至终篇而掩弃之矣。”这一史传稗官演变史,其间提及《水浒传》作者为罗贯中,值得关注和研究。

4.欣欣子暗示了将此前的说散本性质改为词话本的原因:所谓万历词话本,一直到欣欣子《金瓶梅词话序》的这一版本,方才有所谓的词话本。令人稍感不解的,是欣欣子在序题中,直接点明为“金瓶梅词话序”,但全篇文字闭口不谈有关书名为何修改为“词话”,但从以上所分析来看,序作者通过序文的文字,已经侧面暗示了此书的缘起、演变和为何以“词话”为名:

首先,点明小说原作者为笑笑生,原稿为《金瓶梅传》,其创作宗旨乃在于:“寄意于时俗,盖有谓也”“爰整平日所蕴者”的真实史传纪录文字;其次,虽然原作者是意在寄意时俗的史传文字,但却在实际的传播中,具有了广泛的超越史传文学局限的社会意义:“其中语句新奇,脍炙人口,无非明人伦,戒淫奔,分淑慝,化善恶,知盛衰消长之机,取报应轮回之事。如在目前始终,如脉络贯通,如万系迎风而不乱也。使观者庶几可以一哂而忘忧也。”其中暗含的是,由此,《金瓶梅》就不必有“传”字,《金瓶梅》正可吻合这一“无非明人伦,戒淫奔,分淑慝,化善恶”的超越儒家伦理的开化意义;同时,也可以使得“观者庶几可以一哂而忘忧也”的愉悦功能和审美意义;

再次,“其中未免语涉俚俗,气含脂粉。余则曰:不然。《关雎》之作,乐而不淫,哀而不伤。富与贵,人之所慕也,鲜有不至于淫者”,这就涉及为何要增补词话,并修改原本的阅读小说而为说部文字。其中既包括对脂粉情色主题的辩护,也包括对其文采藻饰之文学性、诗意性的阐发:“是以摇动人心,荡其素志。观其高堂大厦,云窗雾阁,何深沉也;金屏绣褥,何美丽也;鬓云斜軃,春酥满胸,何婵娟也;雄凤雌凰迭舞,何殷勤也;锦衣玉食,何侈费也;佳人才子,嘲风咏月,何绸缪也;鸡舌含香,唾圆流玉,何溢度也;一双玉腕绾复绾,两只金莲颠倒颠,何猛浪也。”以对偶骈文的修辞方式,阐发了为何变散体而为骈,大量增补诗词文赋的原因,在于“是以摇动人心,荡其素志”。

“欣欣子”三字,由“笑笑生”而来,意在强调对《金瓶梅》原作者的重新评价和高度认可,这也正吻合于冯梦龙由传统而走向对李贽思想接受的历程。至于为何采用如此隐晦的笔法来阐释《金瓶梅词话》这一重大修改本的宗旨和由来,正在于此书的特殊性,他不愿意也不可能暴露出来词话本是出自于他本人之手的改写本,也不愿意暴露此一篇序言也是冯梦龙之所为作,但当然也不愿意自己的心血创作永远地失去,因此,署名处还是写下了“欣欣子书于明贤里之轩。”

当下金学界的学者,囿于《金瓶梅词话》为作者原稿的成说,往往将有关此书最早书名的记载随意篡改而为词话。近日王汝梅先生推荐一本书,名为《兰陵笑笑生李贽说与金瓶梅词话研究》,作者为方保营、方鼎先生(以下简称为“方作”),将李贽作为兰陵笑笑生即《金瓶梅》作者加以研究,可谓是找到了正确的门径,我虽然一贯采用原典第一、一切从原点出发的研究观点,即从作品本身出发研究,得出了李贽为《金瓶梅》的作者这一结论,但方先生在我之前出版的大作,还是令我吃惊。两个素昧平生的学者,得出了近乎一致的结论,不能不说具有殊途同归,异曲同工之妙。但方先生此作,有两个致命不足之处:其一,既然找到了李贽为《金瓶梅》的作者,就应该找到西门庆及全书主要人物的原型,就应该找到李贽终生的政敌耿定向为西门庆的原型,而非梅澹然的公公刘守有,不用说刘守有,即便是梅澹然地下有知,也会为此并鸣冤叫屈。李贽的情人梅澹然成为了书中金瓶梅三位女性的原型,而她的公公刘守有成为了西门庆。“紧盯住李贽与梅国桢(梅淡然父亲)、梅澹然、刘承禧(梅澹然“未嫁而卒”的老公),就能找到《金瓶梅词话》的写作和传播源头。”[ 4](P101)

李贽既然作为《金瓶梅》一书的作者可以定论,李贽晚年的情人梅澹然当然也会进入到此书的故事之中,但此书并非全为梅澹然而作,如同有学者所评论的,《金瓶梅》三字的含义,是:今评梅。事实上,李贽写作此书的缘起,乃在于于耿定向关于情欲问题的争论,潘金莲从水浒传而来,代表了此书最早的一批人物原型,包括西门庆来自于水浒但将现实中的人物依附融合进来;李瓶儿来自于耿定向的作品人物,代表了耿定向家族中的人物,一直到庞春梅,才是梅澹然的原型。这是一个流动的、完整的人物原型故事。

方作由此出发,即便是潘金莲于陈经济这样的肉欲故事,也就成为了值得敬重的爱情。“作者对陈经济和潘金莲的畸形恋情是认可、赞同的,他用诗情画意美化了潘金莲和陈经济的偷情。”[4](P75)事实上,《金瓶梅》一书的揭露西门庆、潘金莲等的丑恶与赞美梅澹然代表的恋情,这是一种双重主题混合体。

方作的第二个大问题,就是将《金瓶梅》简化而为《金瓶梅词话》,不论是历史文献如何,作者一律将其修改而为《金瓶梅词话》。譬如:袁宏道有《与谢在杭》尺牍:“《金瓶梅》料已成诵,何久不见还也?”方作改为:“《金瓶梅词话》料已成诵,何久不见还也?”[4](P109)《金瓶梅》从最早以来的书名,除了少量的早期的《金瓶梅传》之外,几乎毫无例外,都是《金瓶梅》三字,而非《金瓶梅词话》,如袁宏道《董思白》:“《金瓶梅》从何得来?伏枕略观,云霞满纸,胜于枚生《七发》多矣。”[5](P309)

袁中道《游居柿录》:思白曰:“近有一小说,名《金瓶梅》,极佳。”予私识之。后从中郎真州,见此书之半,大约模写儿女私情态具备,乃从《水浒传》潘金莲演出一支。所云“金”者,即金莲也;“瓶”者,李瓶儿也;“梅”者,春梅婢也。旧时京师,有一西门千户,延一绍兴老儒在家。老儒无事,逐日记其家淫荡风月之事,以西门庆影其主人,以余影其诸姬,琐碎中有无限烟波,亦非慧人不能。”[6](P1403)

沈德符《万历野获编》:“袁中郎《觞政》以《金瓶梅》配《水浒传》为外典,余恨未得见。丙午(1606),遇中郎于京邸,问曾有全帙否?曰:第睹数卷,甚奇快。今惟麻城刘延白承禧家有全本,盖从其妻家徐文贞录得者。又三年,小修上公车,已携有其书,因与借抄挈归。”[7](P549)

方作:沈德符于万历三十七年(1609年)从袁宏道手里得到《金瓶梅词话》全本,并携至吴中,说服袁无涯刊印。[4](P107)

屠本畯《山林经济籍》:“按《金瓶梅》流传海内甚少,……相传嘉靖时,”有人为陆都督炳诬奏,朝廷籍其家,其人沉冤,托之《金瓶梅》。王大司寇凤洲先生家藏其书,今已失散。”[8](P82)

方作:明诗人屠本畯在《山林经济籍》中记载:“按《金瓶梅词话》流传海内甚少。”[4](P108)

总之,方作不论是间接引述还是直接引述,都将原文的书名《金瓶梅》三字,直接修改为《金瓶梅词话》,这显然是先入为主的认知局限所致,以至于不惜直接修改或说是篡改原文而为词话。

实际上,在金瓶梅的早期传播史上,除了有《金瓶梅传》这样的早期名称之外,基本上就是崇祯本所确定的《金瓶梅》为书名。《金瓶梅词话》除了欣欣子作序的词话本之外,在社会上的所能见到较早的记载,有关词话本的问世,以及《金瓶梅》成为说部文学的最早记载,则见于张岱《陶庵梦忆》:“甲戌十月,携楚生往不系园看红叶,至定香桥,客不期而至者八人:南市曾波臣,东阳赵纯卿,金坛彭天锡,诸暨陈章侯,杭州杨与民、陆九、罗三,女伶陈素芝。余留饮。章侯携嫌素为纯卿画古佛,波臣为纯卿写照,杨与民弹三弦子,罗三唱曲,陆九吹箫。与民复出寸许界尺,据小梧,用北调说《金瓶梅》一剧,使人绝倒。”[9]

《金瓶梅》一书,按照多数当时士人的评价,“秽书也”,淫秽之书,如何能成为“说部”之作,哪些人去说书,哪些人去听此秽书?读此张岱的记载,方能明白:首先,此书在刚刚问世之际,只能在极少数士人精英之中流传,从学术的角度理解其为“盖有谓也”之作,是以这种形式对儒家理学作出深刻批判揭露,但过犹不及,如此淫秽的性描写,如何能上得台面而进入到说部文学,如何能冠冕堂皇进入到市井大众的说唱曲目?

一部水浒传,从宋元到明代定型,就是一部市民文化为之不断拔高而为英雄传奇的过程,武松原本也是好色之徒,龚开的“三十六赞”,其中对武松的赞语是:“汝优婆塞,五戒在身。酒色财气,更要杀人。”大意是武松是受戒的行者,却不遵守戒律,酒色财气,还要杀人,可谓是五毒俱全的人;元代三部武松杂剧,其中就有《窄袖儿武松》,窄袖儿是元明之际戏曲小说常见的寓意好色的意思,水浒中周通强抢桃花村民女,小喽喽齐唱的:“帽儿帽儿光光,今日做个新郎。袖儿袖儿窄窄,今日做个娇客”,与《窦娥冤》里张驴儿强娶窦娥时的唱词一样,都与强占女色有关。不仅仅是武松一个形象的变化,水浒中的很多人物形象,都经历了由凡人七情六欲到英雄神话的过程,这不仅仅是理学思想的变化,更是市井文化的气场所制约的。

因此,说唱文学的主题,往往是儒家的忠孝节义、礼义廉耻,因此,长篇白话小说的明清之际,产生三国水浒西游记都是正常的,《金瓶梅》其所代表的思想,正是对于传统思想、传统小说的反动,是无法真正进入到市井文化之中的。《金瓶梅》中,王婆假意对要娶潘金莲的武松说:“你今日帽儿光光,晚夕做个新郎”,省略了窄袖,但含意是清晰的:在文人创作的作品中,让武松重回了凡俗市井,这正是士人案头读物表达反对理学思想的表现,因此,不会是词话在前而读本在后。

但又为何还有《金瓶梅词话》这一说部文学的版本呢?张岱的这一记载,披露了这种说部的具体场景:首先,就时间而言,已经到了明末之际,甲戌年只能是崇祯七年,即1634年,此时,距离《金瓶梅》原本的刻本付梓问世,已经有20年左右的时间。进入到崇祯时代,才开始真正进入到有明的末世时代,秦淮河名妓文化流行的时代。才会出现这种名士携带名妓,名士名妓同游,名士名妓各呈才艺:“女伶陈素芝。余留饮。章侯携嫌素为纯卿画古佛,波臣为纯卿写照,杨与民弹三弦子,罗三唱曲,陆九吹箫。与民复出寸许界尺,据小梧,用北调说《金瓶梅》一剧,使人绝倒。”这种名妓名士文化,也当是“词话本”能产生市场需求的一种时代背景。

因此,大概而言,《金瓶梅》原作者的原手稿,应该基本上是当下能看到的崇祯本的样式,大抵在李日华所记载的1614—1615年出版;而词话本应该是后来的修改本。词话本的产生时间,最早的可能是1617年,但也可能更晚一些进入到崇祯二年,改写人应该是冯梦龙。改写的目的,可能是为了迎合市场的需求,也有可能是改写者试图将自己的才华融入其中,参与到此书的写作之中。后者是二者兼而有之。后文为能不带有当下的这种偏见,即认为崇祯本是从词话本删节修改的版本,将当下所说的崇祯本改为原稿本,特殊需要说明的时候仍用崇祯本,词话本仍旧称之为词话本。

结合日本学者提供的扉页书影,其中有东吴弄珠客的序,再结合谢肇淛的关于此书二十卷的记载,以及沈德潜所记载在1614年左右的有关此书在吴出版的信息,大抵可以得出结论:这个带有东吴弄珠客序言的版本,就是金瓶梅出版的最早版本,换言之,当下的万历词话本的名称,应该让位给当下的崇祯本系统的原稿本。笔者的这一判断,其原因随后慢慢论述,崇祯本系统在前,有幸金学界已经早有学者如此认知,浦安迪教授《论崇祯本〈金瓶梅〉的评注》认为:崇祯本的成书时间应“提前到小说最早流传的朦胧岁月中,或许甚至追溯到小说的写作年代。”[ 2](P48)正与笔者的判断暗合。

《金瓶梅》的两大版本系统,所谓万历词话本和崇祯本,从当下的万历和崇祯来说,自然是词话本在前,崇祯本在后,但这仅仅是后来人的认知,并不能代表是其历史真相。《金瓶梅》原作者的原稿到底接近哪一个版本?从两个版本的基本特性而言,崇祯本基本是文人创作的特色,词话本是所谓的说部性质,这也就涉及到:1.这本书在明代是先有文人创作的手抄本,还是先有说唱文学的记载?2.明代万历之后的文化思潮,两者之间又是什么样的演变次序?3.由此出发,必然会影响对《金瓶梅》其作者性质的定位,是文人独立创作之发端,还是文人仍旧是说唱话本的整理者和编纂改写者?

本文所论关于崇祯系统版本早于词话本的另外一个实证,是崇祯本第一回所写的故事开始时间,就是李贽之死敌也就是西门庆原型人物耿定向的生日,而词话本则没有这一段文字。由于篇幅所限,对《金瓶梅》两个版本研究的详细文字,不得不留给下一篇继续阐述,敬请参见。