文化认同与艺术重构

——宋代《大理国梵像卷》和清代摹本《法界源流图》比较研究

邓启耀

《大理国梵像卷》,为大理国时期(与宋朝大致同时)画工张胜温奉崇信佛教的大理国皇帝段智兴之命绘制。(1)画卷纸本彩绘,贴金,长1 636.5厘米,高30.4厘米,以“南无释迦牟尼佛会”和“药师琉璃光佛会”为中心,两边展开描绘菩萨、天王、罗汉、尊者、龙王、力士、飞天、供养人、妖魔、群臣、官贵、僧人、十六国王众、南诏诸王及王后等628貌,加上云气、山水、动物、植物、建筑、器物等,洋洋大观,刻画精致,代表了宋代西南地区佛教艺术的最高成就。画家张胜温的身世,我们一无所知,只知此画现藏台北故宫博物院,为镇院之宝。清乾隆年间,此画进入皇帝内府。信奉佛教的乾隆皇帝命宫廷画师丁观鹏仿照张胜温的《大理国梵像卷》另摹一卷。出于统一国家的政治考虑,乾隆要丁观鹏将原作所有“颇为不伦”的大理国王及天竺十六国王众,统统从画卷中剔除,“仿其法”另绘成一卷《蛮王礼佛图》(其图至今无下落)。而主体的宗教内容,则在藏传佛教格鲁派活佛章嘉国师的指点下,将原作诸佛、菩萨、龙王、罗汉和高僧进行整理,有所增删,“正其讹舛”,摹为《法界源流图》(现藏吉林省博物馆)。(2)丁观鹏摹本完成于乾隆三十二年(1767年),纸本设色,比原作尺寸稍大。乾隆题为《法界源流图》(又名《千佛图》),并亲自在卷首和宝幢内题字。清朝胡敬《胡氏书画考三种》国朝院画录卷上《摹张胜温法界源流图》一、二卷(清嘉庆刻本)和清朝王杰《秘殿珠林续编》卷二清宫藏清内府钞本《摹张胜温法界源流图》一卷中有高宗乾隆的题识。李霖灿:《南诏大理国新资料的综合研究》,台北故宫博物院印行,1982年,第76页。也就是说,摹本并非完全原样临摹,而是经过了修改、删削和再创作。

细品两件视觉历史文本在文化认知上的差异,是视觉人类学很有意义的工作。

一、多元与一体:原作和摹本的时代背景和空间形态

视觉人类学“读图”,常常要先读“图外”的东西,也就是它的“背景”——体现在自然、社会和历史中的时代背景和空间形态。所以,欲理解两部作品中的文化差异,必须先概观原作和摹本产生的历史情况。

《大理国梵像卷》绘于公元1180年(大理国利贞八年,南宋乾道十六年)。大理国为中国西南少数民族地方政权,辖区包括以现中国云南大理为中心的滇西、滇中大部分地域,延展及西南、东南亚部分地区。北与大宋和吐蕃成三足鼎立之势,南与东南亚诸国互动频繁。南北向的茶马古道和东西向的南方陆上丝绸之路,以大理为中心向四方辐射,吸纳了来自汉、藏、东南亚和南亚经济、文化的诸多精华。

这一时期是佛教在大理地区传播的鼎盛时期。由于区域内佛教传播的来源渠道较多,其佛教造像兼具了汉传佛教、藏传佛教造像的风格,亦受南传上座部佛教及中世纪印度和东南亚宗教造像的影响。如具有明显藏传佛教密宗色彩的阿吒力教、大理地区普遍流行的观音信仰等,都在这里杂然并存。所以,大理国在史书里又被称为“佛国”或“妙香国”。

到清代,为了改变“土人知有土官而不知有国法久矣”(3)蔡毓荣:《筹滇十疏》,载方国瑜《云南史料丛刊》第8卷,昆明:云南大学出版社,2001年,第426页。的现状,强化“我朝统一寰宇,凡属内外苗、夷,莫不输诚向化”(4)《清实录》第12册《高宗纯皇帝实录》卷390,北京:中华书局影印本,1996年,第120~121页。的帝制一统,中央王朝的治边方略,以大规模的“改土归流”(5)即改世袭土官(土司)为外派流官制。为主要手段,推行各种“化夷”或“因俗而治”的文化改造工程。

《法界源流图》和《蛮王礼佛图》对《大理国梵像卷》的修订,正是这种“化夷”工程的一个生动案例。《法界源流图》和《蛮王礼佛图》绘于清乾隆三十二年(1767年),与《大理国梵像卷》相差近六百年。当时,中国作为统一国家的政区空间已经确立,按皇帝年号定于一尊的时间,必须全国一致,历史的书写,无论是文字文献(如《四库全书》)、图像文献(如《皇清职贡图》),还是工具书(如《康熙字典》),均已按钦定标准全部统一“修订”过。从日理万机的乾隆对《大理国梵像卷》一件作品如此具体的指示中,可见这种文化再造和万法归一的国家行为是如何无所不在地规训着地方,重塑着历史。

所以,两部作品的时空差异,不仅仅是地理和时态上的,更重要的是政治、文化和心态上的差异。

二、灵聚之地的信仰:原作与摹本的思想差异

政治、文化和心态的差异,重点是国家思想差异。

这里所指的国家思想,在特定的历史语境中,主要指已经成为国家指定并主流化的信仰体系。

大理国时期的信仰体系,是以佛教为主,兼容儒、道和民间信仰的混杂型社会思想形态。在大理这样多元文化交汇之地诞生的佛教,杂糅了来自巴蜀及汉地、西藏乃至印度、东南亚的宗教成果,由此产生了一种既兼得释道儒各种文化,特别是汉传佛教、藏传佛教等某些思想和仪轨,又与其都不尽相同的地方性佛教——阿吒力教。阿吒力教在南诏大理国时期被定为国教,阿吒力高僧被聘为国师,除了主持法事,还参与政治和军事行动。

阿吒力教融合了汉传佛教的一些精神和仪轨(如兼容禅宗、净土宗门派,敬奉儒道释的“三教合一”思想和水陆道场等仪式)。到大理国时期,阿吒力僧被尊称为“释儒”,甚至官员的选拔多从“释儒”中考虑:“段氏有国,亦开科取士,所取悉僧道读儒书者,以僧道为官属。”(6)倪 辂集:《南诏野史》,载方国瑜《云南史料丛刊》第4卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第788页。但由于阿吒力教本质上属于密宗,又常以为居家修行为老百姓做法事的方式生存,沿袭了本土宗教(如本主、土主信仰)的认知模式和某些仪式行为,所以,与巫教、印度原始佛教、藏传佛教的密法仪轨,有更直接更深的关系。

《大理国梵像卷》的神佛系统,呈现多源共生的状态。辨教宗,有密宗阿吒力教以莲花部阿嵯耶观音为主的各式观音,有金刚部造像(五方佛、明王、大黑天神、多闻天王等),有华严宗三世佛及华严佛会盛况,也有禅宗七世祖师;论神佛高僧,有来自东土,有来自西域,也有出于本土。

《法界源流图》在仿《大理国梵像卷》重新绘制神佛系统时,对源自藏传佛教和印度原始佛教的诸神,进行了十分专业的修订。如《大理国梵像卷》上引人注目的龙王们,有两种截然不同的造型。有的有背光或头光一样具有九头蛇的蛇冕(参见图1),与古印度秣菟罗那迦神形制如出一辙(参见图3、图4),散发着浓重的原始气息;有的则是汉地的仕女或文官武将式造型,仪表堂堂(参见图2)。《大理国梵像卷》和《法界源流图》兼容了这两种文化背景和来源完全不同的龙王。但由于水渍破损重新装裱造成的错简和失落,《大理国梵像卷》只有六位龙王,与传说中“应真”天龙八部的龙王差了两位。《法界源流图》增加了“优钵罗龙王”和“摩那斯龙王”,剔除了有汉式青龙白虎意象配侍汉装侍女皂士的护法“左执青龙”和“右执白虎”(亦有认为是龙王(7)如邱宣充《张胜温画卷及其摹本的研究》,载云南省文物管理委员会《南诏大理文物》,北京:文物出版社,1992年,第176页。)两帧。

图1:龙王①图2:龙女①以下凡未署名的图片,均出自李霖灿《南诏大理国新资料的综合研究》,台北故宫博物院印行,1982年。

图3:目真邻陀龙王护佛云南芒市风平中心佛寺绘画,2016,笔者摄图4:目真邻陀龙王护佛巴黎集美博物馆雕像,2017,陈建华摄

对汉传佛教高僧和地方高僧的“清理”,体现了清朝主流思想对汉文化和其他族群及地域文化的某种排斥,也反映了《法界源流图》对法界源流“正宗”的认知状况。

《法界源流图》对十六尊者(罗汉)和迦叶、阿难的造型及排列,基本按《大理国梵像卷》临摹,名号则全都按章嘉活佛的语音用汉字写出,与《大理国梵像卷》发音差异很大。如“阿氏多尊者”写为“阿资答尊者”,“伐那婆斯尊者”写为“抜纳拔西尊者”之类,只有对照原图,才知两者为同一尊者。

尊者之后是禅宗大师。《大理国梵像卷》描绘了自达摩到神会的禅宗七祖,《法界源流图》则删去神会,只留六祖。在指导丁观鹏作画的章嘉活佛看来,有衣钵作为“信体”的六代禅宗祖师,可以列进禅宗一脉的传承系统,其他不算。六祖惠能按照始祖达摩要求,认为衣钵易生竞争心,故“衣不合传”,只有以心传心的“心法”才是禅宗正法:“汝等守护,递相传授,度诸众生,但依此说,是名正法。今为汝等说法,不付其衣。”(8)释法海撰录:《六祖坛经》“付属品第十”,据明代泰仓禅师刻本,憨山德清勘校,北京:华文出版社,2016年,第236页。“从上衣法双行,师资递授,衣以表信,法乃印心。”明确需将法衣“置而不传”。(9)《五灯会元》卷五,转引自张 勇《〈曹溪第六祖赐谥大鉴禅师碑〉的禅学意义》,载中国佛教协会,广东省佛教协会主办“中国佛教与海上丝绸之路学术研讨会”交流论文,广东珠海,2015年。但在章嘉活佛看来,法衣没传,法脉即中止,故删去神会。这还是只看“衣”,不看“法”,囿于外相,不认心法,未解禅宗之本意。

《法界源流图》接着禅宗六祖之后是十六观音,而且每尊观音像都注了名号。比起《大理国梵像卷》观音位置相对错杂、部分名号缺失的情况,似乎是规范了。但仔细对照,发现《大理国梵像卷》中的一些观音图像被删改了。比如,在《大理国梵像卷》中居首位的“建国观世音菩萨”(参见图5),主像为有阿嵯耶背光的观音化身梵僧。背景上方所绘山野中的耕夫、耕牛和二牛抬杠式犁,描绘的是南诏始祖细奴逻从农夫被梵僧点化为王的故事;梵僧两边有两侍童,座前是梵僧携带的白犬和施法时出现的白象白马。下面坐着戴头囊穿红袍、已经变成“奉明圣感灵通大王”的细奴逻,身后侍立的女子当是其妻子浔弥脚,对面站立扶助初王的武士各群矣和文士罗傍。这些人物,都是《南诏中兴画传》故事的沿用和缩写。《法界源流图》删去此帧,用意十分明确,即不能出现另外的王,不能建另外的“国”。

被《法界源流图》做了较大改造的,还有“真身观世音菩萨”和“十一面观世音菩萨”。《大理国梵像卷》中的“真身观世音菩萨”(参见图6),高髻、赤裸上身、着笼基式裙,是标准的阿嵯耶观音造型。在他下面,几乎完全套绘了《南诏中兴画传》里抡锤打碎铜鼓的村民和熔鼓铸为圣像的汉装老人。《法界源流图》(参见图7)把他们全删了,阿嵯耶观音也被披挂上一些装饰,遮住赤裸的上身。由于“十一面观世音菩萨”在南诏国有重要护佑作用,传说他曾帮助南诏国战胜了唐军,所以在他下面簇拥着南诏十三代王,以及对初王获得梵僧“授记”做出巨大贡献的妻子浔弥脚和儿媳梦讳,但《法界源流图》把他们删得干干净净。这样的删改和历史上所有专制王朝一样:不能出现与中央集权分庭抗礼的地方政权,哪怕这是历史事实也不行,必须从图像文献上抹掉,以秉承大清一统天下的政治正确。

图6:真身观世音菩萨图7:真身观世音菩萨①①此图取自云南大理锦联文化传播公司制作《法界源流图》,内部印行,无印行时间。下凡引《法界源流图》局部图像,均来源于此。

《大理国梵像卷》中继禅宗六祖之后,是八位被《法界源流图》删去的地方高僧贤达。他们依次为和尚张惟忠、贤者买嵯、纯陀大师、法光和尚、摩柯罗嵯、赞陀崛多和尚、沙门、梵僧观世音菩萨。

据方国瑜考证,和尚张惟忠为禅宗南派的第九世传人;贤者买嵯,方国瑜识为“买纯嵯”,即传法到云南的禅宗高僧买顺禅师;纯陀大师和法光和尚不获见于记录,方国瑜据赵祐《大理国渊公碑》等文献,认为他俩可能是受法于观音,曾住大理崇圣寺的施头陀和道悟国师。“摩柯罗嵯”为梵语,意为大王。南诏王和大理王都有用此名号的。赞陀崛多和尚来自西域摩伽陀加;沙门疑为密宗;(10)方国瑜:《张胜温梵画长卷概说》,载方国瑜《云南史料丛刊》第2卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第455~457页。而梵僧观世音菩萨列此有些突兀,亦僧亦菩萨。若按菩萨排,他不应放在这里。若按僧排,他作为西来梵僧,开化南诏,传密宗阿吒力教,似也说得过去。

将地方高僧贤达删去,是章嘉活佛以所处主流文化(政治的和宗教的)的标准,否定地方历史和文化的做法。观音化身的梵僧,在《南诏中兴画传》里是主角。他从西域传佛法至大理巍山,以成王的“授记”施惠良民,以密宗法术震慑暴民,使其熔毁本土宗教神器铜鼓,铸造阿嵯耶观音像,实现了信仰的转型。所以,《大理国梵像卷》沿袭《南诏中兴画传》记述,将其与对地方文化做出贡献的高僧贤达放在一起,而且在画卷中多次出现。但是,这位大理地区佛教的重要传入者梵僧(参见图8),在《法界源流图》中被移到观音类群像中,成为观音诸多化身中的一尊。从类型上,把梵僧归到观音系列,也无不可。但《法界源流图》把原作中观音前的铜鼓省略(参见图9),就有些意味深长了。显然,西来的梵僧熔鼓(本土信仰法器铜鼓)铸圣(佛教密宗观音)这个重要文化转型事件,在这里被再次屏蔽了。

三、王者与禅者:原作和摹本的权力关系差异

丁本仿制的《法界源流图》与张胜温原作《大理国梵像卷》最大的不同,是遵照乾隆旨意,在章嘉活佛的指导下,对原作的“正其讹舛”和“净化”。首先是对原作疑因水渍等原因重新装裱造成的错简、缺失部分做了调整和增补。梵像位置和次序有所更改,并全部注明名号。梵像名号的确认,对于后续研究,提供了很大的方便。其次,所有进入梵像卷被视为“不伦”的大理国王、天竺十六国王众、地方高僧甚至禅宗六祖之后的著名高僧,均已剔除。这些变化,由于章嘉活佛这位佛教局内人的指导,更显严谨,却也透露出在艺术融合(其实总体还只是仿制)这样一件小事上,处处体现了“中心”对“地方”的认知差异和裁定法界源流“正宗”的权力意识。

指导梵像仿制和净化工程的章嘉活佛虽然是佛教局内人,但“局内”之“局”,也是有不同站位,处于不同“法界”范围的。章嘉活佛是藏传佛教僧侣,对藏传佛教诸佛菩萨系统当然很熟,但把清代中央集权御用的藏传佛教,套在宋代地方政权崇奉的以地方性佛教阿吒力教为主、兼容净土宗、禅宗的梵画上,出现多重认知和表现的差异。这些差异反映了从原作到摹本的过程中,主流政治和法界源流“正宗”对艺术品的“规训”。这样的文化再造行为嵌入视觉文献(文物)中,修改了艺术,也重塑了历史。

我们注意到,被《法界源流图》删掉的《大理国梵像卷》八大高僧贤达里,还有一位身穿红袍,头戴与南诏大理国国王类似的头囊,注为“贤者买嵯”的人(参见图10)。他座下有和尚侍奉,说明地位特殊。他与《南诏中兴画传》中的文士罗傍(参见图11),穿服的几乎就是同一款衣装。方国瑜先生考证,这位可能是南诏昭成王曾“礼为师”的高僧。

另外一位椎髻、佩大耳环、赤裸上身、仅着一短围裙(滇西及东南亚称“笼基”,为当地少数民族常服),名为“摩柯罗嵯”的,身份确为王者。《元史·信苴日传》述,大理国末代国王段兴智献地图,“宪宗大喜,赐兴智名摩柯罗嵯”。(11)《元史·信苴日传》,载《二十五史》卷9,上海:上海古籍出版社、上海书店,1986年,第7686页。还有一些文献也有此说,如张道宗《记古滇说集》曰:“大理摩柯罗嵯段兴智建元天定。”(12)张道宗《记古滇说集》,载方国瑜《云南史料丛刊》第2卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第662页。方国瑜因此称“不识即为(大理国末代王)段兴智否”。(13)方国瑜:《张胜温梵画长卷概说》,载方国瑜《云南史料丛刊》第2卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第455页。但《大理国梵像卷》绘于1180年,段兴智在71年之后(1251年)才立为第21代大理国王,画上的摩柯罗嵯显然不会是他。如果从服装式样看,他这身装扮我们很熟悉。在《南诏中兴画传》里,以他为首的地方首领在刚铸好的阿嵯耶像前合十礼拜,位置在下令绘制《南诏中兴画传》的“中兴皇帝”之前,且身形比“中兴皇帝”高大。他尽管光着上身,一副土酋打扮,还是排在首位,可见其地位在南诏非同一般。他身旁注有“骠信蒙隆昊”,并有“摩柯罗嵯土轮王担畀谦贱四方请为一家”的题记。(14)李霖灿:《南诏大理国新资料的综合研究》,台北故宫博物院印行,1982年,第137页。查其身份,“骠信”之谓始于南诏第七代王寻阁劝,“自称骠信,夷语君也”。(15)《新唐书·南蛮传》,载《二十五史》卷6,上海:上海古籍出版社、上海书店,1986年,第4803页。“夷人称王为诏,称朕为元,称帝为骠信”,(16)倪 辂集:《南诏野史》,载方国瑜《云南史料丛刊》第4卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第770页。是南诏后期到大理国时期诸王的尊称。“蒙隆昊”即为南诏第十二代王隆舜,(17)汪宁生:《〈南诏图传〉考释》,载云南省文物管理委员会《南诏大理文物》,北京:文物出版社,1992年,第194页。是下旨画《南诏中兴画传》的末代王“中兴皇帝”舜化贞的父亲,将父亲放在自己前面是说得过去的。

图10:贤者买嵯图11:文士罗傍①①《南诏中兴画传》,李霖灿:《南诏大理国新资料的综合研究》,台北故宫博物院印行,1982年,第129页。

南诏第12代王隆舜本为昏君,又凶死,为什么《大理国梵像卷》还把他列入高僧贤达之列呢?据说因为此人好铸佛像,尤其喜欢铸观音像。而《大理国梵像卷》本身,也像《南诏中兴画传》一样,绘于大理国晚期,都有相同的目的,即期望通过社会思想(宗教信仰)行为,把君主与神圣事物联系在一起,以此确认君权神授的合法性。而在《法界源流图》中,这些人因与南诏大理地方政权创立的历史相联系,在中央集权的政治体制指标下,均为另类。所以,即使是历史事实,也需要抹去。

我们还是要看当时的社会历史文化背景。据文献记载,南诏国时代,已经屡有政教合一的苗头,王族出家当和尚(如第五代南诏王阁罗凤的弟弟阁陂当和尚、第十代南诏王劝丰祐的“母后出家,改名惠海”(18)倪 辂集:《南诏野史》,载方国瑜《云南史料丛刊》第4卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第780页。),或是僧人从政(如官员任用以“释儒”优先),甚至国王把女儿嫁给梵僧,均为常见。大理国由于宋挥玉斧划界的“不管”政策,300多年无对外战事,有了自己和平建设的时间。

和平年代重精神文明建设,那个时代的精神文明就是宗教、文学和艺术。

佛教是中国三大社会思想的来源之一。力倡佛教的统治者,历史上不少。但放弃权利出家的君王不多,大量地不当君王当和尚的更是鲜见,除了大理国。

我们看到,大理国存在的300余年间,是大理地区佛教最盛的时期。在这期间执政的21位国王,竟有10位出家当了僧人。(19)公元937年,大理国立。开国君王段思平“帝好佛,岁岁造寺,铸佛万尊”。公元945年,段思平卒,子段思英嗣立,“叔思良争立,废(第二代王段思英)为僧,法名弘修大师,叔段思良立”。公元1026年,第七代王段素隆“禅位为僧”,其子段素真立。公元1041年,第八代王段素真避位为僧,其孙段素兴立。“在位四年,无道,国人废之”,另立开国国王段思平的曾孙段思廉为王。公元1075年,在位三十一年的第十代王段思廉“禅位为僧”,其子段义连立。公元1081年,第十二代王段寿辉即位那年“日月交晦,星辰昼见”,仅做了两年变“因天变禅位”。公元1094年,第十三代王段正明在位十三年,也“禅位为僧”。国中缺主,“国人遂奉善阐侯高升泰为主”。代理三年后,临终诫其子把国还给段氏。段氏复国,段正明弟段正淳立。公元1108年,因南诏大疫,第十三代王段正淳“禅位僧”。公元1147年,在位四十年的第十五代王段和誉“禅位为僧”,其子段正兴嗣立。公元1172年,第十六代王段正兴(易长)避位为僧,其子段智兴嗣立。公元1238年,第二十代王段祥兴嗣立,但他次年即禅位为僧,以至于让王位空置十三年,在元兵初攻大理时群龙无首,相国出战亦战死。后来好不容易把他儿子段兴智找来顶上(1251年),仅两年,忽必烈率元军再打来,段兴智举国降,大理国彻底“出家”。以上统计出自倪 辂集《南诏野史》,载方国瑜《云南史料丛刊》第4卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第784~788页。同时参考邱宣充《南诏大理大事记》,载云南省文物管理委员会《南诏大理文物》,北京:文物出版社,1992年,第210~213页。当僧人的方式有两种:除一例为“废帝为僧”外,其余均为“禅位为僧”。“废帝为僧”是被动的,“禅位为僧”是主动的,同时又有几种情况:一种是干不好,国人不满意,只好辞职为僧;一种是遇有大的天灾和瘟疫,引咎“避位”;一种可能属于当时的一种非终身制任期制度,即不必等老王死了,新王才上,而是让年轻人提前接班,老王避让养老。估计在当时情况下,当僧人是一种比较高雅的修身养老方式。

这种政治格局的形成,外因是由于宋太祖鉴于唐征南诏误国的教训,“挥玉斧”把大理国列为不管之地,从而使大理国有了较长的和平发展时期。内因除了“开放”时代引入的佛教作为一种新社会思想产生的巨大吸引力,可能还与这一带历史上部落联盟体(“会盟”)的选举制传统有关。南诏时的“铁柱会盟”,即因鸟飞到乌蛮首领逻盛肩上,被认为神示而使白蛮首领禅让盟主权力的故事。在大理国时期,最高权力虽沿袭世袭制,但“国人”的意见仍然举足轻重,所以才会屡屡出现最高统治者“为国人所立”“国人戴之”“国人废之”或“禅位为僧”的事。这对于以皇权一统绝对专权的清王朝来说,这种“越位”做法是“蛮徼”所为,不可思议。所以,乾隆要把“蛮王”们清理出画卷,也不允许他们出现在高僧大德中。原作和摹本,虽为画作修订,却折射出两个时代不同的权力关系,体现了迥然有别的权力认知。

四、“类附”的诸“蛮”:族群的认同差异

还有族群认同差异。这是一个很容易被忽略的因素。

前面我们谈过,南诏大理国时期,历史上素有部落联盟体(“会盟”)的选举制传统。南诏之前有白蛮(今白族的先民)、乌蛮(今彝族的先民)、磨些蛮(今纳西族的先民)和摆夷(傣族)等民族的部落联盟,还有类似诸蛮“鬼主”这样的部族联盟以及时分时合的“三十七部”民族群体。(20)参见笔者负责的田野考察群成员在巍山收集的巍山民间故事残本及薛 琳编纂《巍山彝族回族自治县民族宗教志》,昆明:云南人民出版社,1992年,第31页、第33页。加上南诏时多次掳掠西川、洞蛮、骠国、弥诺国、安南等人口百工,动辄数千人,把这些强制性“移民”纳为国民或奴隶,族群关系应该比较复杂。但南诏大理国在族群关系处理上,似乎比较宽松。有的杰出工匠、士人和管理人才,还会得到重用,如做到南诏国清平官(类似宰相)的汉人俘虏郑回。同时与汉、吐蕃(藏)及东南亚、南亚诸民族来往较多,民族来源多元化。而和蛮、西洱蛮等,时而附唐,时而降吐蕃,时而与南诏联盟,族群关系也千变万化。直到现在,民族众多,仍然是云南乃至西南地区的普遍情况。多民族共生,文化多样性,使族群认同和文化认同是这里比较突出的问题。

由于人类学的职业习惯,我们在观看宗教艺术作品时,对圣像下的芸芸众生(供养人等)会有较多关注。因为圣像是确定的,被无限崇拜“固化”、被度量经“规范”了的;而芸芸众生是不确定的,他们会因时代、地域、族群而千变万化,呈现出丰富的社会文化信息。

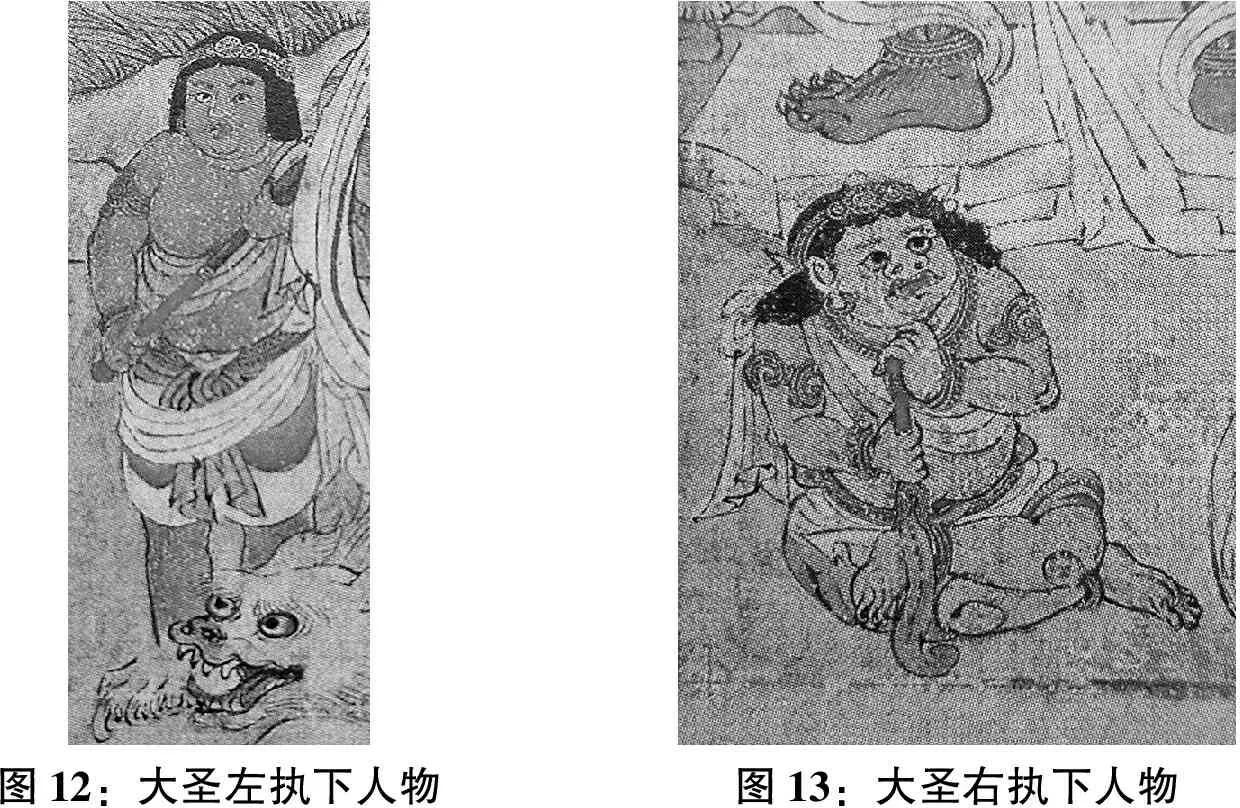

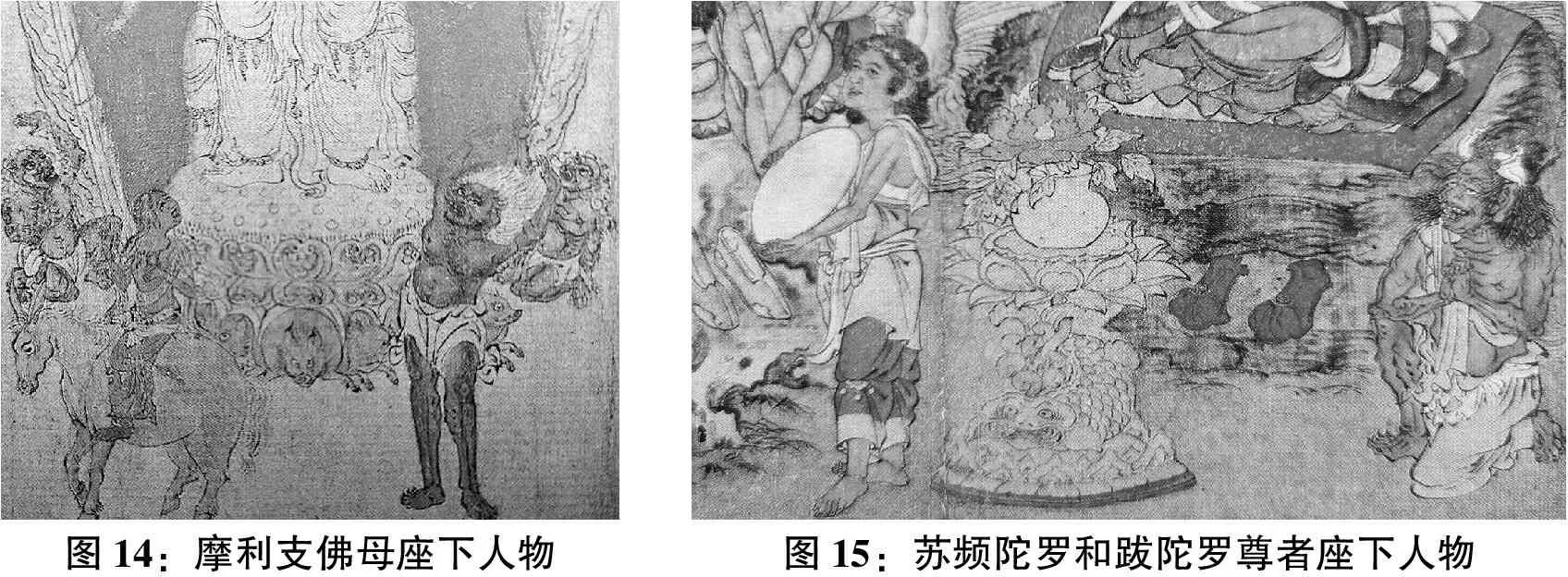

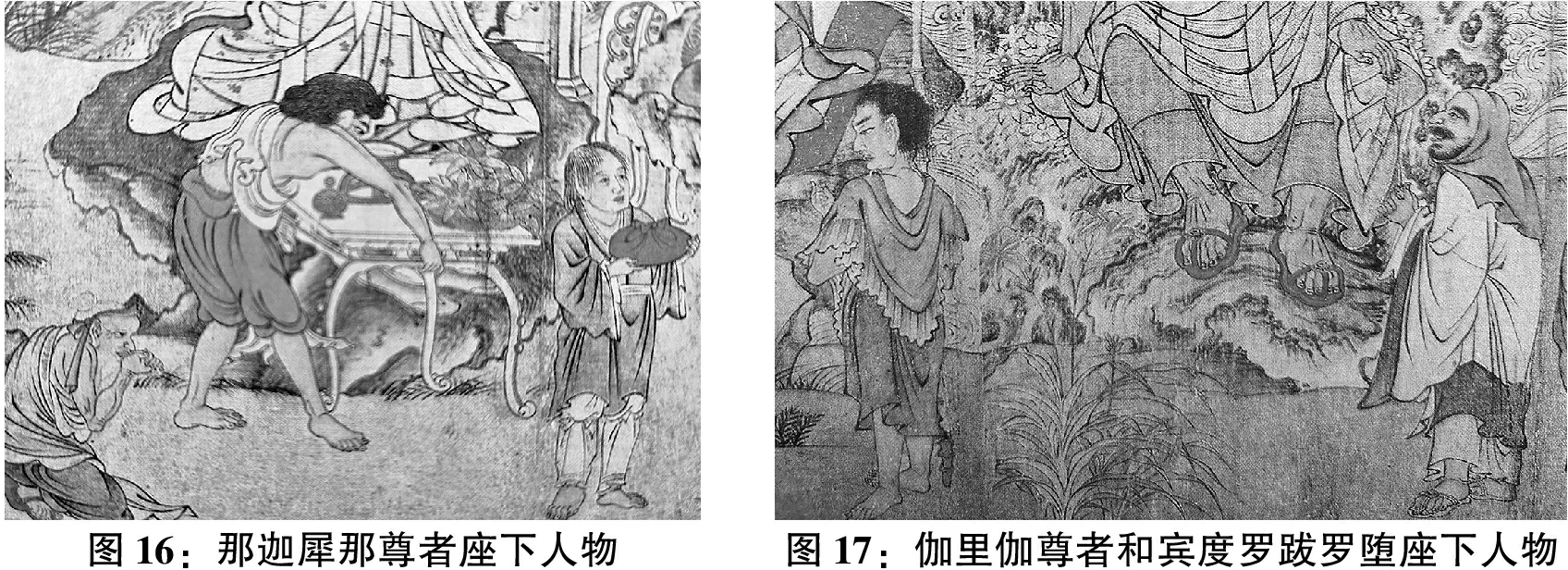

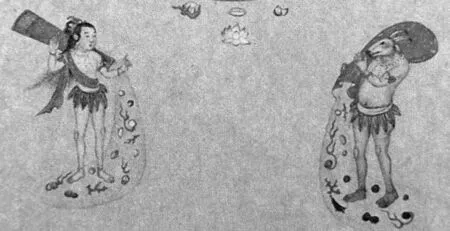

读《大理国梵像卷》和《法界源流图》也这样。我们试看《大理国梵像卷》侍者或供养人的服式,显示了很大的族群差异:有的裸身缠巾、披发戴头箍(参见图12、图13),有的上裸下裙(袴),其中骑驴的女人,很像印度人(参见图14),有的上穿无袖衣或缠巾、下着束腿裤(参见图15),有的服披裹式、披搭式衣和齐膝裤、长衣和束腿裤(参见图16),有的穿贯头式披巾齐膝裙或穿宽袖长衣加包头(参见图17),有的穿宽袖长衣、头襥或披贯头式大披单(参见图18),有的穿长衣、半长衣和长裤(参见图19),有的穿短衣束腿裤或广袖长衣(参见图20-21);十六大国王众服式是上述服式的萃集(参见图22),而最豪华的,是大理国利贞皇帝礼佛图中的王公贵族服式(参见图23)。

图12:大圣左执下人物图13:大圣右执下人物

图14:摩利支佛母座下人物图15:苏频陀罗和跋陀罗尊者座下人物

图16:那迦犀那尊者座下人物图17:伽里伽尊者和宾度罗跋罗堕座下人物

图18:戍博伽尊者座下人物图19:迦诺迦伐蹉尊者座下人物

图20:文殊问疾维摩身后人物图21:真身观世音菩萨像下人物

图23:利贞皇帝礼佛图

服饰是民族辨识的外显标志。在《大理国梵像卷》里,我们看到南诏王公贵族服饰具有鲜明的族群特色;侍奉诸佛、菩萨、罗汉、金刚、龙王、高僧大德等的侍女、皂士和供养人,服饰更是千差万别:有的大襟宽袖长袍,有的如贯头披肩,有的上身赤裸下体围蔽,有的仅以素巾披裹缠身。“十六大国王众”的服饰,更无一式雷同。没有现实的模特儿,没有对各民族生活的了解,甚至烂熟于心,画不出这些细节。我们可以想象,南诏大理国时代,人们对异邦外族的认知,已经非常具体了。这样的图像民族志,我们曾经在古滇国青铜贮贝器盖上看到过。

与《大理国梵像卷》人神共处的混杂格局不一样的是,乾隆明令将边地诸“蛮”另行归类,列入“附”卷。后来,为了治理诸蛮,清王朝也让各边徼之地的官员,把辖区不同“种人”样貌描绘呈送,这就是《职贡图》,它是极富民族学人类学价值的古代图像民族志。

虽然乾隆因《大理国梵像卷》的文物价值和艺术价值而在题识里这样写道:“旧画流传若此,信可宝贵,不得以蛮徼描工所为而忽之。”(21)李霖灿:《南诏大理国新资料的综合研究》清高宗乾隆的题识,台北故宫博物院印行,1982年,第75页。提醒人们不要因作品出于边徼南蛮之描工之手而“忽之”,其实核心是不要忽视好不容易流传至此的精美古董;至于画家,其身份界定依然是“蛮徼”的描工。一是视其族群身份为边徼蛮地,二是贬低艺术家档次为描工。还有一些话没有说出来,但在仿画过程中,已经对一些被认为不雅的“野蛮”画面,进行了“净化”处理。例如,《大理国梵像卷》“金色六臂婆苏陀罗佛母”座下,有全身光溜阴部外露、只在腰上挂几片树叶的男女二人(神怪,参见图24),在《法界源流图》中,就把二人腰间的树叶下移、加长加大,遮住了阴部(参见图25)。

图24、图25:《大理国梵像卷》(上)和《法界源流图》(下)

还有一个细节。张胜温《大理国梵像卷》对大理国周边十六国王的身份说明,是“十六大国王众”,把包括大宋皇帝在内的周边诸王共列一起,称其皆为“大国王众”;而丁观鹏遵旨将十六国王从梵像卷剔除,和大理国王一起“类附”为一册并名之为《蛮王礼佛图》,把他们统统归入“蛮王”类别。两件作品对异民族的不同认知和评估标准,由此可见一斑。

乾隆之所以要丁观鹏将《大理国梵像卷》一析为二,主要是觉得“貌其国王执罅瞻礼状,以冠香严法相,颇为不伦。卷末复绘天竺十六国王,释宗泐谓是外护法之人,亦应以类附”。(22)李霖灿:《南诏大理国新资料的综合研究》清高宗乾隆的题识,台北故宫博物院印行,1982年,第76页。中央集权的大清大帝,看着前朝皇帝、边地小国君主与佛菩萨同处于一图,心里不高兴,所以乾隆硬要把一幅完整作品拆为两件,把他认为放到里面“不伦”的边地诸“蛮”,“类附”在《蛮王礼佛图》中。清代的统治核心是以满族为主的北方少数民族,满族的地位、利益至高无上。其他的族群,或被视为蛮夷,或被视为需警惕,防止其在政治上“上位”。不过,毕竟乾隆还有些文化,立了新作,不至于一把火烧了旧作。所以我们今天能够并观不同文本,两相对照,细细品味其间的奥妙,这还是应该感谢他的手下留情。

前述《大理国梵像卷》所绘大理著名高僧贤达中,那位赤足裸身仅围一条土著式笼基裙的“摩柯罗嵯”(参见图26),在乾隆、章嘉活佛和丁观鹏眼里,颇为不伦,所以一删了之。但其中折射族群关系信息,却因此被忽略了。前述“摩柯罗嵯”即南诏第12代王隆舜,23岁的隆舜继承王位后,立即派人至岭南求和,希望结束11代南诏王世隆多年的战乱;随后又入唐请求和亲,还相中了安化长公主。但他不懂大唐朝廷那一套繁文缛节,求亲“无表牒,内称弟,不称臣”,被唐朝认为“南诏无礼,恐贻后笑”。唐朝原许南诏和亲不称臣的,让隆舜耗了5年,才回话说可以了。隆舜兴高采烈地派人去西川迎公主,不料迎亲者被杀。年轻气盛的南诏王隆舜,被大唐狠狠耍了。可以想见,隆舜自尊心所受刺激有多大。但这样自然继位的王后代,未曾经历创业之难,稍有挫折,即举止失态。从此后,他与唐结仇,对外连年用兵,以至于“帑藏不给,横敛于民,上下皆因”。人也变得性格暴虐,“内嬖失道”,常信谗以诛其下。举止放肆,“好畋酣”,沉于酒色,巡幸无度。(23)以上引文均见倪 辂集《南诏野史》,载方国瑜《云南史料丛刊》第4卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第781~782页。并参见胡蔚刻本。国事交由权臣郑买嗣打理,以至于让权臣做大,最终被臣下所弑。他那身土酋般的行头,或许是故意高扬自己的“蛮”性,以示对“衣冠中土”伪君子的反讽。隆舜不穿王袍,汪宁生先生认为,这是对其凶死的一种表现方法。(24)汪宁生:《〈南诏图传〉考释》,载云南省文物管理委员会《南诏大理文物》,北京:文物出版社,1992年第197页。笔者觉得不然,因为第8代王劝龙晟也是凶死(被臣下所弑),但在十一面观音座前南诏13王里(参见图27),他依然衣冠楚楚,唯有隆舜赤足裸身(参见图28)。隆舜的做派,可能是受唐朝刺激后,对自我族性的一种刻意张扬。

隆舜死后,年仅10岁的儿子舜化贞即位。他感到危机,但已控制不住局面,所以想通过强化国家思想以确证政权的合法性。那时足以控制人心的是信仰,于是有了改年号为“中兴”,及下旨绘制描述君权神授故事的《南诏中兴画传》和铸崇圣寺雨铜观音的国家行为。画完成、像铸好没多久,南诏国就被权臣郑买嗣灭亡了,蒙氏王朝招致毁国灭族。郑买嗣杀原王族杀得心虚,赶忙建了个普明寺,铸佛一万尊,以此求得思想方面的认同,也是居于同样的心态。

五、结 语

大理国时期的佛教,多元交汇,来源复杂,并已经和本土民间信仰或巫教融合为一种特殊的佛教类型——阿吒力教。《大理国梵像卷》作为历史现场的图像文献叙述者,正好“记录”了这种多元一体的状态,这正是《大理国梵像卷》除了艺术价值之外,还有丰富的历史价值和文化价值之所在。我们现在看来,《大理国梵像卷》是错讹还是历史事实,是“不伦”还是反映了一种文化真相,都值得探讨。而借助现代传播媒介,我们也可以通过大量复制的印刷品和网络数字化图像,隔时空观摩这一杰作。

这样的文化再造行为嵌入视觉文献(文物)中,修改了艺术,也重塑了历史。分析《大理国梵像卷》和《法界源流图》在整体结构和表现细节上的差异,我们可以看到,这一从原作到摹本的“仿制”式艺术重构,由于时空差异、社会思想差异和权力关系差异,实际上已经成为统一国家意志下的政治规训和文化再造事件。这些差异,反映了从原作到摹本的过程中,主流政治和法界源流“正宗”对艺术品的“规训”。两件视觉历史文本,显示了不同时代不同身份在社会思想、图像认知和艺术表现上的微妙差异,透露出中国社会变迁和文化认同的丰富历史信息。