认知偏差与地域差异:青少年视野中的网络风险

余建华,孙丽

(1.重庆工商大学 公共管理学院,重庆 400067;2.重庆工商大学 创新创业学院,重庆 400067)

一、问题的提出

自1986年德国社会学家贝克在《风险社会》一书中正式提出“风险社会”概念以来,特别是1992年《风险社会》一书的英文版问世之后,有关风险社会的研究开始成为西方学者关注的焦点。国内学者对风险社会的关注始于21世纪初,特别是2003年“非典”疫情的爆发,让他们愈加意识到风险社会研究的重要性,继而纷纷加入风险社会研究这一阵营。在关注现实社会的风险问题时,以互联网技术为核心架构出来的网络社会因存在网络犯罪等网络社会问题,并具备风险社会的内在结构要素,也被认为是一个风险社会,即“网络风险社会”。“网络社会正是这样一个灾难的可能性和不确定性已经成为其内在结构要素的社会形态,因而在本质上是一个风险社会。”[1]当网络社会步入风险社会或至少是一个充满风险的社会,且对人们日常生活的影响愈加显著时,网络风险问题也就在公众的视野中凸显出来。

在日益增长且数量庞大的网民当中,青少年网民尤为引人关注。中国互联网络信息中心发布的《2015年中国青少年上网行为研究报告》显示,早在2015年,青少年网民规模就已达到2.87亿,占当时中国青少年人口总体的85.3%,占全国整体网民比例的41.7%,远高于该年50.3%的全国整体互联网普及率。与此相映照的是,由共青团中央维护青少年权益部和中国互联网络信息中心联合发布的《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,2020年我国未成年人互联网普及率已达94.9%。其中,城镇和农村未成年人互联网普及率分别为95%和94.7%,均达90%以上。青少年正处在成长阶段,对外界充满好奇,但因知识和经验匮乏,他们的心智相对不够成熟,易为外界不良现象所迷惑。互联网作为现代科技的产物,其内容丰富、形式多样、使用便捷,极大地迎合了青少年的特定心理需求。在畅游网络的过程中,青少年也面临隐私泄露、网络病毒和垃圾信息等各种风险。在与青少年网络风险相关的诸多议题中,一个重要的话题是青少年对网络风险的认知问题:在青少年看来,他们本人遭遇网络风险的可能性及后果严重程度,与其他人相比,是否有所不同?青少年对网络风险的认知是否存在地域差异?

二、网络风险项目的确定

1991年,美国杜克大学Fischer教授等[2]在其撰写的WhatRisksArePeopleConcernedAbout?一文中,将人们关心的风险归结为疾病、犯罪、战争等12个类别。受Fischer等的启发,2003年,北京大学XIE X F(谢晓菲)教授等[3]在同一杂志上发表了WhatRisksAreChinesePeopleConcernedAbout?一文。在该文中,谢晓菲等提炼出了中国人最关心的28个风险项目,包括人口过剩、社会道德败坏、环境污染等。尽管研究的关注点有所不同,但无论是Fischer还是谢晓菲等,都提到了风险认知研究的一个重要方面,即人们关注的风险项目到底有哪些?风险项目的确定之所以重要,是因为只有确定了风险项目,才能进一步了解人们如何看待这些风险项目,才能开展风险认知研究的后续相关工作,如风险认知水平的测量等。至于如何确定风险项目,研究者做法不一。有的对风险项目的确定相对简单,主要依据经验或是简单讨论,有的则会经过较为复杂的程序进行提炼。例如,在Fischer等的研究中,研究者首先要求受访者列出他们当前最关注的风险;一旦受访者完成了这项任务,研究者会要求受访者从所列的风险中挑选出他们最关注的5个,并按照关注程度从高到低依次排序;最后,研究者对所有收集来的风险项目进行归纳整理。

借鉴Fischer等的做法,在确定青少年视野中的网络风险项目时,笔者主要采取如下做法:首先,拟定一个开放式问题:“就你个人而言,你认为与网络相关的风险有哪些?”其次,采用方便抽样方法,抽取拟访谈的对象。从初中、高中和大学中各抽取部分青少年作为访谈对象。这一环节总共抽取了134位青少年,全部在重庆完成。需指出的是,本文采用的虽是非概率抽样方法,但在抽取样本时,还是充分考虑了性别、年龄、城乡等因素,以增强所抽取样本的代表性。再次,对访谈对象进行访谈。访谈分当面访谈和书面访谈两种。无论是当面访谈还是书面访谈,青少年在回答拟定的问题时,都只需要将他们所想到的用他们自己的语言说出或是记录下来即可,无需按照先后抑或重要程度等某种规则来排序。最后,待所有访谈资料回收后,课题组成员对资料进行整理,经过充分讨论分析,把相同或相似的网络风险归为一类,剔除个别的极端项目,对存在交叉重复的项目进行合并,初步归纳出青少年视野中13个网络风险项目:隐私泄露、不良信息、垃圾信息、网络诈骗、网络暴力、恶意骚扰、网络病毒、黑客攻击、资料丢失、网络故障、买到次品、费用超支和网络成瘾。

三、调查的实施

本文调查对象为年龄在12~24岁、半年内使用过互联网、正在初高中或大学求学的青少年学生。抽样时,采取的是多阶段抽样方法。首先,依据经济社会发展水平及互联网普及程度,将我国分为东、中、西三个地区;然后,在东、中、西三个地区各抽取一个有代表性的省(或直辖市)。考虑到东、中、西三个地区内部也存在一定差异,取样时尽可能抽取经济社会发展及互联网普及程度处于中等水平的省份,因此,以山东、河南和重庆作为东、中、西三个地区的代表。每个省(或直辖市)抽取700人,共计2 100人。在各地区代表省(或直辖市)按分层抽样方法抽取大学、高中和初中各两所。其中,大学按文理划分,抽取文科为主的大学和理科为主的大学各一所。高中按是否重点划分,抽取重点高中和普通高中各一所。初中考虑城市和农村之分,因城乡初中生在网络风险认知方面可能存在较大差异,故抽取城市初中和农村初中各一所。大学、初高中采用不同的分层标准,旨在根据调查对象分布的实际情况,使所抽取的样本尽可能具有代表性。分层之后,再参照2016—2018年度教育部发布的各级学校在校生情况,以及中国互联网络信息中心发布的最新统计报告,按照简单随机抽样原则,从大学、高中和初中分别抽取310人、180人和210人。抽取方法如下:在抽中的两所大学中,大一到大四每个年级抽取70人。因大学本科正常毕业年龄为22岁,而本次调查的年龄上限是24岁,故从符合年龄的研究生中再抽取30人。高一到高三每个年级抽取60人,初一到初三每个年级抽取70人。

采用自填问卷法中的集中填答法进行资料收集。通过辅导员、班主任或任课教师等协助,先将被调查者集中起来,由调查员统一讲解调查的目的、意义及注意事项,然后集中填答,统一回收。本次调查共发放问卷2 100份,回收问卷2 076份,问卷回收率约为98.9%。经审核,最终得到有效问卷1 898份,有效问卷回收率约为90.4%。

风险包括发生的可能性和后果的严重程度两方面,在正式调查中,笔者要求被调查者从以上两方面依次对13个网络风险项目进行评定。整个评定采用李克特量表五级评定方法。网络风险发生可能性按照可能性大小划分为“非常可能”“比较可能”“一般”“不大可能”和“很不可能”五个等级,分别记5分、4分、3分、2分和1分。得分越高,表明发生的可能性越大。网络风险发生后果严重程度则分为“非常严重”“比较严重”“一般”“不大严重”和“很不严重”五个等级,也分别记5分、4分、3分、2分和1分。得分越高,表明后果越严重。

因要分别考察在青少年认知中这些网络风险项目发生在其本人身上和其他人身上的可能性与后果严重程度,问卷中用于测量青少年网络风险认知的子量表共有四个,分别测量青少年眼中这些网络风险项目发生在其本人身上的可能性、发生在其他人身上的可能性、发生在其本人身上的后果严重程度和发生在其他人身上的后果严重程度。以克朗巴哈系数对各量表内部项目之间的一致性进行检验,结果显示,这四个子量表的克朗巴哈系数分别为0.91、0.93、0.90和0.92,表明测量的信度非常好;以KMO和Bartlett球形度检验对测量的有效性进行检验,KMO值分别为0.91、0.93、0.89和0.92,说明这四个子量表均具有良好的结构效度。因此,本次对青少年网络风险认知的测量,结果可信且有效。

四、结果与分析

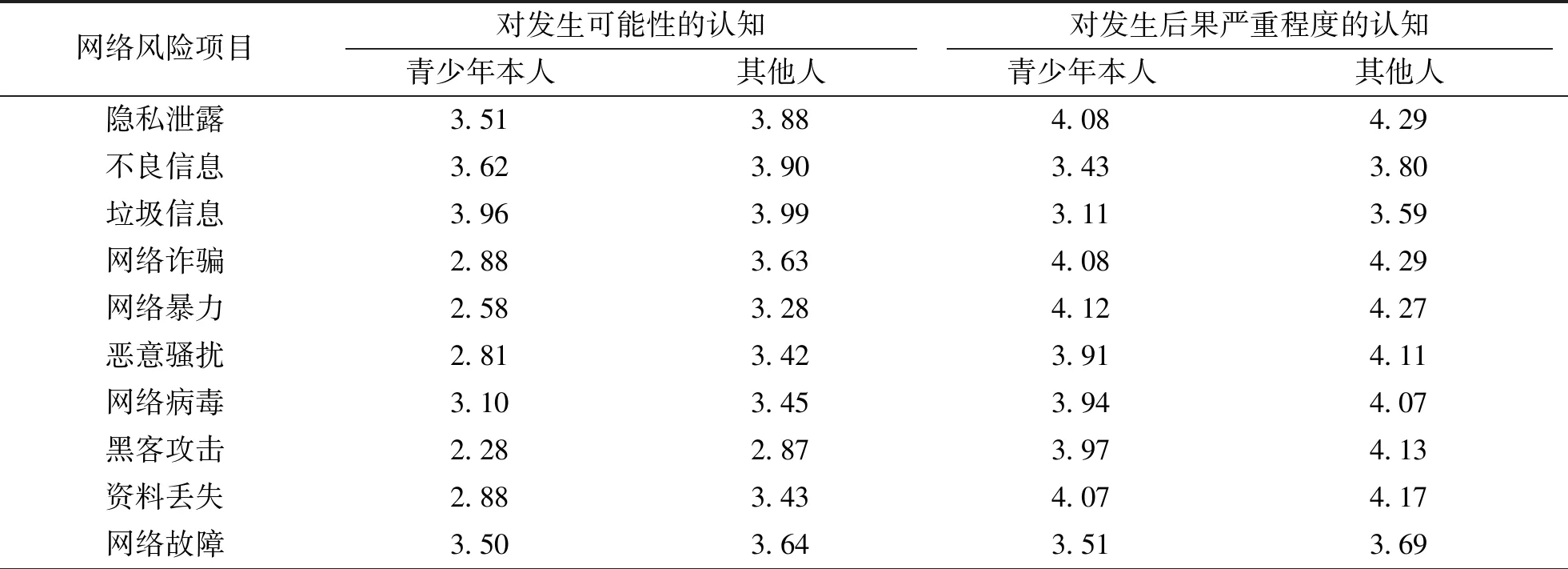

每个网络风险项目发生的可能性(或后果严重程度)得分按如下方法计算:将所有被调查者在该项目上的可能性(或后果严重程度)得分相加,然后除以被调查者总数,即为该项目的可能性(或后果严重程度)得分。每个网络风险项目的可能性(或后果严重程度)得分均在1~5分之间。

如果把表1中“青少年本人”这一列的得分和“其他人”这一列的得分相比较,即可发现,无论是对网络风险项目发生可能性还是对发生后果严重程度的认知,“青少年本人”这一列的得分均低于“其他人”这一列的相应得分。进一步的检验表明,这种差异具有显著性(α=0.05,p值均为0)。这说明,相对于其他人而言,青少年认为,网络风险发生在其本人身上的可能性更低;即便发生了,产生的后果也没有其他人严重。导致这种现象的原因在于,青少年在对其他人风险进行评定时,由于对其他人缺乏清晰认知,他们通常会以自己为参照点来进行评定。由于风险可能带来不良后果,青少年本人会尽力避免,因为从本意上说,谁也不愿意让自己遭受损失。由此,在进行风险评定时,他们会有意或无意地拉低自己分数,认为自己不大可能遭遇这些风险;即便遭遇了,后果相对也不那么严重,最终导致青少年本人风险要低于其他人风险。克鲁格认为,对他人判断的不充分是人类判断中的一个共同性偏见,要改变这种状况,应及时给判断者提供关于其自我判断脱靶的反馈信息并交给他们一些有效的元认知技能,使判断者找到比较判断的正确校标[4]。

表1 青少年对不同网络风险项目发生可能性和后果严重程度的认知(N=1 898)

续 表

本次调查涉及东、中、西三个地区。表2和表3是分地区的统计结果。

表2 不同地区青少年对不同网络风险项目发生可能性的认知

表3 不同地区青少年对不同网络风险项目发生后果严重程度的认知

表2的数据表明,在对网络风险项目发生可能性认知方面,在 “青少年本人”和“其他人”这两列数据中,河南青少年的得分最高,重庆次之,山东最低。只有极少数例外,如山东在黑客攻击这一项上的得分为三个地区最高,在“其他人”这一列,河南在网络诈骗和网络病毒这两项上的得分略低于重庆。对三个地区的得分差异进行检验,结果显示,山东与河南、山东与重庆、河南与重庆,两两之间的得分差异均显著。这说明,在对网络风险项目发生可能性认知方面,河南青少年感受到的风险最大,其次是重庆,山东的最低。

表3的结果与表2有所不同。在表3“青少年本人”这列,检验结果显示,河南与重庆、重庆与山东、河南与山东之间,差异均不显著。在表3“其他人”这列,河南与重庆之间差异不显著,山东与河南、山东与重庆之间的差异均显著,且山东的得分显著低于河南与重庆。这说明,在网络风险项目发生后果严重程度认知方面,也存在地区差异,但差异不如对网络风险认知发生可能性的认知那样明显。

山东、河南和重庆三地青少年在网络风险认知上之所以存在差异,与他们所处区域的地理位置和历史文化等有较大关系。山东作为“孔孟之乡”,深受儒家文化影响。儒家文化的核心思想“仁”,提倡宽容待人、互敬互爱;而“信”讲究的就是待人处事上的诚实不欺。生活在仁爱互信的文化氛围中,青少年感知到较低的网络风险也就不足为奇。而河南地处中原,历来都是兵家必争之地,战争的侵扰再加上黄河泛滥等自然灾害影响,让生活在此处的人们感受到较大风险,而这种风险意识通过历史的积淀流传下来,进而影响青少年对网络风险的认知。重庆地处四川盆地,偏居西南,受儒家文化影响不如山东大,受到战争和自然灾害影响也没有河南那么明显,居民的风险意识不会过于极端。因而,重庆青少年感知到的网络风险大体居于山东和河南青少年之间。

五、结论与讨论

网络风险认知是伴随互联网兴起而新出现的一个研究领域,近年来开始受到相关学者关注。本研究没有遵循网络风险认知研究的常规做法,即以消费者为研究对象[5],或是将研究对象局限于大学生群体[6],而是以12~24岁的青少年网民为研究对象,从网络风险发生可能性和后果严重程度两方面,对青少年网络风险认知进行研究。抽样调查结果表明,青少年对网络风险认知不仅存在偏差,而且存在地域差异。

青少年在网络风险认知上的偏差可以解释与青少年相关的诸多网络风险事件的发生。例如,青少年为什么会网络成瘾?一个重要原因在于,相对于他人,青少年认为自己网络成瘾的可能性不大,即便网络成瘾,也不会产生严重后果。再比如,青少年为什么会被网络诈骗?原因之一是,他们认为自己不大可能遭遇网络诈骗,即便遭遇,也不会有太大损失。鉴于青少年在网络风险认知上的偏差,在以青少年为对象的网络风险教育中,要让青少年充分认识到这种偏差的存在以及可能的后果,从而有针对性地对青少年进行网络风险教育。

青少年网络风险认知存在地域差异且这种差异还与青少年所处区域的地理位置、历史文化等因素相关。这意味着,青少年网络风险教育除了应注重常规的家庭、学校等因素之外,还应从当地的历史文化中挖掘素材。同时,也要辩证看待历史文化因素与当下的关系。例如,教育青少年既要注重人与人之间的坦诚相待,又应对网络风险抱有必要的警惕之心,但又不能因此妨碍人与人之间的正常交往。

因研究视角取舍之缘故,本文主要聚焦于青少年网络风险认知偏差和地域差异,对有关青少年网络风险认知的其他议题,例如,不同年龄、性别、文化程度和家庭背景的青少年在网络风险认知方面是否存在显著差异,影响青少年网络风险认知的因素有哪些,这些因素如何对青少年网络风险认知产生影响,青少年网络风险认知会对他们的网络行为产生何种影响等,这些都将另文进行探讨。至于青少年与其他年龄群体(如成年人)在网络风险认知方面有何异同,还需进一步的比较研究。此外,本文对青少年网络风险认知的测量是从网络风险发生可能性和后果严重程度两方面进行的,这两方面被视为风险认知的双因素模型,也称为不确定性后果法。除双因素模型之外,风险认知的理论模型中还有多因素模型,即认为风险认知由两个以上的维度构成。国内有学者将风险认知划分为三个维度,即风险知识、风险态度和风险行为[7]。也有学者在环境风险认知水平测量中将风险认知区分为四个维度,即环境风险知识、环境风险态度、环境风险行为意愿和环境风险行为[8]。采用不同理论模型对青少年网络风险认知进行测量,所得结果是否一致,有待于后续的检验。