河南省浚县千佛洞1号窟阿弥陀佛五十二菩萨像研究

——兼谈龙门石窟诸例与阿弥陀佛五十二菩萨像的流布

黄 夏

(北京师范大学 艺术与传媒学院,北京 海淀 100875)

浚县千佛洞位于河南省鹤壁市浚县浮丘山,此处位于北朝佛教造像圈的中心地,北面除南北响堂山等石窟造像群外,在邺城也出土了大量北齐佛教造像,东面有青州龙兴寺出土窖藏佛教造像,西南面有巩县、龙门等石窟造像,称其为佛教图像传播的重要枢纽也不为过。

上世纪60年代古建筑修整所曾对此窟有过介绍,①古建筑修整所《河南省几处石窟简介》,《文物》1961年第2期,第31页。90年代河南古代建筑保护研究所也发表了相关调查报告。②河南省古代建筑保护研究所、陈平等《浚县千佛洞石窟调查》,《文物》1992年第1期。2017年2月笔者对浚县千佛洞1号窟 (以下,浚县实例)进行了实地调查。

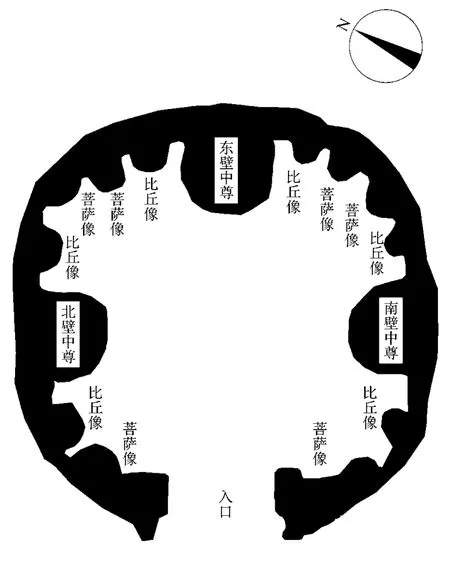

此窟 (图1)为三面造像窟,高约2.55米、宽约3.55米、进深约3.26米。西面为石窟入口,主要尊像分布在东、北、南三壁,各有一如来坐像二比丘二胁侍菩萨立像,主要尊像共十五躯,在各尊像之间雕刻有大量的千佛图像与小型造像龛。

图1 浚县千佛洞1号窟平面图 (作者绘制)

笔者重点调查了北壁的造像群,在北壁中尊的后方可以确认五十二躯化生菩萨像,与初唐期的阿弥陀佛五十二菩萨像①与阿弥陀佛五十二菩萨像相关的研究有,[日]肥田路美《法隆寺金堂壁画に画かれた山岳景の意义》,《佛教艺术》第230号,1997年;王惠民《一佛五十菩萨图源流考》,兰州大学敦煌学研究所等《麦积山石窟艺术文化论文:上册》,兰州:兰州大学出版社,2004年;雷玉华《四川摩崖造像石刻中的阿弥陀佛与五十二菩萨》,《考古与文物》2005年第2期;[日]小野英二《阿弥陀佛五十菩萨图像の成立と展开について》,《美术史研究》第48号,2010年,等。的特征非常一致,冈田健在讨论初唐期的阿弥陀图像时也曾提及此像。②[日]冈田健《初唐期の转法轮印阿弥陀图像についての研究》,《美术研究》第373号,2000年,第190-191页。

此窟整体保存状态良好,窟内部分的小型造像龛保有初唐期的造像铭,对于研究北朝至隋唐的阿弥陀造像有重要的参考价值。

一、浚县千佛洞1号窟现状

(一)北壁

北壁 (图2)的中尊如来坐像通高约2.05米、宽约0.56米、厚约0.57米,头部为后补,通肩缠绕的大衣完美地贴附于身躯,前胸至腹部表现有八根流畅圆滑的衣纹线。左臂自然垂下,左前臂置于左腿上,左手欠损,当初可能结与愿印。右前臂欠损,从残存的痕迹来看,当初的印相可能为施无畏印。这与同为初唐期阿弥陀佛五十二菩萨像的四川梓潼贞观八年 (634)卧龙山千佛岩1号窟 (以下,卧龙山造像)、③[日]胜木言一郎《中国における阿弥陀三尊五十菩萨图の図像について—卧龙山千佛岩の作例介绍とその意义》,《佛教艺术》第214号,1994年,第61-73页。敦煌莫高窟332号窟东壁南侧壁画 (以下,莫高窟332号窟壁画)④[日]肥田路美《法隆寺金堂壁画に画かれた山岳景の意义》,1997年。的中尊所结说法印不一致。

图2 浚县千佛洞1号窟北壁 (作者拍摄)

中尊结跏趺坐于莲华座,此座由二重仰莲组成,腰部为八角形棱柱。此八角形莲华座的表现与卧龙山造像、莫高窟332号窟壁画所表现的带有莲茎的莲华座有明显区别。八角形棱柱的正面,刻有大明嘉靖二十年 (1541)四月八日的补塑铭,四月八日为佛诞日,于此日对千佛洞进行修缮,可能也寓意着佛的重生。

中尊身后下方的左右两侧,各有一根莲茎长出,五十二躯的菩萨即是由这两根莲茎发散出分枝化生而成,菩萨群像以各种各样自由的姿势安坐于莲华座。在卧龙山造像中也能看到同类型的化生菩萨群像,由此可以确定北壁造像 (图3)的主题为阿弥陀佛五十二菩萨像。

图3 图4

北壁中尊左侧的比丘像高约1.25米,两手于前胸合掌,袈裟垂至脚面,其下莲华台的腰部为圆柱形。左侧比丘像的左侧有一躯菩萨像。高约1.44米,头部虽尚存,但损毁较严重,颜面五官已无法辨识。此菩萨像抬起右前臂,右手掌中握有一支莲华,此外,菩萨的发髻上长出一根莲茎,与一尊小型的如来像的莲华座的底部相连。

中尊右侧的比丘像高约1.26米,身着双领的袈裟,两手于腰间重叠。比丘像左足与中尊的莲华座之间有一小型造像龛,龛内有二躯如来坐像。比丘像的右侧有一躯菩萨像,高约1.4米,头部欠损,天衣从左右肩向下垂,身佩X形的璎珞装饰,交叉处有兽面纹样。右前臂抬起,后补的右手有些变形。左手自然垂下,执莲茎与天衣。

(二)东壁

中尊通高约2.02米,宽约0.54米,厚约0.6米,身着双领式大衣,内着僧祇支,覆盖左肩至右腋下方的胸腹部,僧祇支的正面刻有纽结 (图4)。右前臂欠损,表面的两处孔洞为后世重修所雕凿。依双臂的动势,当初的印相应为施无畏印。左前臂置于左腿上方,左手被修补过,表面有一处孔洞,因为左手的轮廓已经接触到左膝,当初的印相可能为与愿印。右膝部与右侧的莲华座有破损,断面整齐。莲华座的左边表现有垂下的大衣与衣纹线。身后有全身光背,肩部后方左右两侧有莲茎生长出,莲茎上方有七尊小型的化生如来坐像,围绕着头光的位置表现有莲华纹样。化生如来上方的左、中、右方向,各有一躯天人像。中尊莲华台的腰部也是八角形棱柱形。

中尊左侧的比丘像高约1.32米,两手于腹前交叉持数珠,身着交领袈裟。比丘像左侧的菩萨像,高约1.41米,颈部戴桃形的装饰。天衣从两肩垂下缠绕身躯,佩有同样的X形璎珞,立于腰部为鼓形的莲华座上。

右侧比丘像的头部与右肩部分欠损,残高约1.31米,袈裟紧贴身躯,轮廓饱满。两手重叠置于腰部。比丘像右侧的菩萨像的头颈部与前胸有部分欠损,天衣绕肩垂下。左前臂和右前臂皆欠损,右前臂残留用于修复的孔洞。身躯正面同样表现有X形的璎珞,交叉处有花形纹样。此外,菩萨的头部上方表现有一躯小型的化生如来像,与北壁的菩萨像相同,其下的莲茎亦与菩萨像的头部相连,宛如从菩萨的发髻中化生出来一般,此种表现非常少见。

(三)南壁

中尊 (图5)通高约2米、宽约0.64米、厚度约0.61米,着衣形式与东壁中尊基本相同,外罩双领大衣,内着僧祇支,腹部结有纽带。右前臂欠损印相不明,左前臂置于左腿上方,左手放在左膝上,掌心朝上,可能为与愿印。莲华座的上段为三重仰莲,腰部为六瓣的瓜形。底部表现有覆莲和八角形的边框。中尊背后有舟形的全身光背,头光处表现有莲华纹样,其周围也可以确认七躯小型的化生如来坐像。在中尊左臂的旁侧的光背上,镌有明代成化年的补塑铭。

图5 浚县千佛洞1号窟南壁 (作者拍摄)

右侧比丘像高约1.45米、外穿袈裟,内着交领僧祇支。左右前臂置于胸前,双手欠损。外侧的菩萨像,高约1.52米、头部和右肩的一部分有欠损。颈部戴首饰,身佩X形璎珞,交叉处表现有花形装饰纹样。

左侧比丘像高约1.35米,头部欠损,留有后世修补的三处孔洞。两手置于胸前,右手在上左手在下相互重叠。外侧的菩萨像,高约1.5米、头部残留但面部已经模糊不清,头戴花形纹样的宝冠,耳朵以及一部分头发能确认。佩戴着连珠与唐草纹样的首饰,右前臂向外伸展,手持莲华。左臂自然垂下,从残留的痕迹可知当初持有宝瓶。

以上,简单说明了三壁的现状。三壁中尊的右前臂皆受损,但左臂皆残存。可能当初千佛洞三壁中尊的右臂都为易被损毁的抬起状,那么右手所结印相可能都是施无畏印。

北壁的造像主题无疑是阿弥陀佛五十二菩萨像,但北壁中尊左右的老年比丘像和青年比丘像原本是释迦像的惯用要素,在阿弥陀佛身边安置释迦像的惯用要素,体现了两类造像的融合。且此类表现在河南并非孤例,龙门万佛洞中尊的两侧也表现有老年比丘与青年比丘像。盛唐后巴蜀地区的部分净土变造像的中尊两侧也可见比丘像。之后化生菩萨群像与比丘像甚至成为了巴蜀地区中晚唐期净土变造像的常见要素。

关于造像主题,由于东壁与南壁中尊的着衣形式、坐姿、印相很接近,头光部分也都表现有七佛纹样,故不能轻率地判断其尊格。有可能为释迦与弥勒像,或释迦与药师像两种组合,东壁为正壁,中尊为释迦像的可能性较大。

二、窟内的铭文与营造相关的诸问题

本节将按笔者在现场采集的资料,再结合清代陆增祥 (1816-1882)的《八琼室金石补正》卷三十一中收录的部分造像铭,①[清]陆增祥《八琼室金石补正》,《石刻史料新编》第1辑6册,台北:新文丰出版公司,1977年。以年代顺序整理千佛洞1号窟中的相关造像铭。(凡例:/为铭文改行处;□为无法判读的文字;△为空格。)

(一)造像铭与补塑铭

(1)永隆元年 (680)阐法寺大满造观音像铭 (南壁东侧):

大唐永隆元年岁次庚辰十二/月壬□塑十五日景辰△阐法/寺僧大满年五十三上

(2)永隆二年 (681)王思远造阿弥陀像铭 (西壁南侧):

(3)开耀二年 (682)公孙神钦造观音像铭 (东壁北侧):

(4)永淳二年 (683)王宝明造弥勒佛像铭 (北壁西侧):

大唐永淳二年岁次癸未二/月乙卯朔廿六日庚/辰僧王宝明敬造/当来弥勒尊佛/一铺上为△天皇/天后师僧父母内外眷属大地法宝一切众生并得度灾离难共发菩提俱登佛道/④[清]陆增祥《八琼室金石补正》,《石刻史料新编》第1辑6册,第4502页。

(5) 天宝九载 (750) 马何等造像铭 (西壁北侧):

天宝九载二月二日佛子马何/随王阿豚男女进子晖子骞子/昂女七娘婆意二十娘□□供/养/

(6)大明成化二十三年 (1487)补塑铭 (南壁中尊光背):

大明成化二十三年仲秋吉日/□氏官□□李□□□□□李钊/□□□郭聪赵魁邹越李明/乡老那还刘还李杰吴仁张滎/□□周佶孙内户闰赵起宗/户盈王铣王选命工补塑/

(7)嘉靖二十年 (1541)补塑铭 (北壁中尊的莲华座腰部正面):

大明嘉靖二十年四月初八补塑开光/

以上造像铭中除五处唐代纪年外,还有明中期的成化与嘉靖年的补塑铭。

(二)营造背景

千佛洞的三壁中尊与主要尊像应该是优先完成,周边的小型造像龛与千佛造像应是待三壁尊像完成之后再开始雕造。目前仅有这些小型造像龛上保有造像铭,永隆元年为现存最早的年号,千佛洞的主要尊像群应完成于永隆元年十二月之前。

此永隆元年的造像铭记载了阐法寺的僧人释大满发愿造立观音像的经过。在造像铭周边确有一躯观音像,但其所处的位置并不算最佳。造像铭一般会被铭刻在尊像的旁侧或下方,但此造像铭却偏移至左侧下方。可能是由于造像铭上方的如来像早于其完成,从而导致铭文的位置发生偏移。也就是说,释大满造观音龛并非主要尊像完成后立即开始雕造的小型造像龛。那么千佛洞1号窟的主要尊像群的完成时间应早于永隆元年十二月。

再看这批小型造像龛的制作时间段,集中在永隆元年至永淳二年 (680-683)之间,即初唐末期。算上开窟造像所需要的周期,可以大致推定千佛洞1号窟的规划与营造应是在高宗朝 (649-683)的中后期。

且铭文中出现了 “上为天皇天后”的惯用句,不过在铭文中并未提及任何与身份或官位有关的信息。就发愿者的身份,可以确定有僧人和信众,也可能有地方官员。在窟内有五躯供养人的造像,皆是俗人装扮。尤其是在西壁北侧的俗人像 (图6),身着翻领胡服,两手于胸前合掌,左膝着地右腿弯曲呈半跪姿态。腰间束有革带,其上挂有类似短刀类的持物,此俗人像可能是官吏,但周边并无与之相对应的铭文。

图6 西壁北侧俗人像 (作者拍摄)

西壁王思远造像铭旁侧也有一躯胡服俗人像,呈合掌半跪的姿势,在腰带上也挂有同样的短刀。此种表现,可能与唐代官吏的持物有关联,《旧唐书·高宗纪》记载上元元年 (674):“一品已下文官,并带手巾、算袋、刀子、砺石,武官欲带亦听之。”①[后晋]刘昫等撰《旧唐书》卷5《高宗纪》,北京:中华书局,1975年,第99页。可知当时的文官持刀以示身份。同书《舆服志》记载:“上元元年八月又制,一品已下带手巾,算袋、仍佩刀子、砺石,武官欲带着听之。”②[后晋]刘昫等撰《旧唐书》卷45《舆服志》,第1952页。刀子这种持物属于 “七事”之一,“武官五品已上佩韋占韘七事。七谓佩刀、刀子、砺石、契苾真、噦厥针筒、火石袋等也。”①[后晋]刘昫等撰《旧唐书》卷45《舆服志》,第1953页。依此可知五品以上的武官可佩戴刀子。如果此胡服俗人是供养人王思远,那么其身份就有可能为官员。

在南壁的双观音像下方左侧也有一躯同样姿态的俗人像。东壁的公孙神钦造观音像的铭文上方有二躯俗人像则是以双膝跪地的姿态礼拜对面的观音像,与其他的俗人像的跪姿不同。

从造像铭的内容、供养者的服制等来看,并无一龛与皇家有直接的联系。不过,从三壁主尊的造像规模来看,也绝非普通信众之力可以支持的工程。此造像活动,三壁的主要造像很可能是由浚县当地比较有实力的信众所主导,分散在窟内的小型造像龛可能是由当地的普通信众所供养。

旁侧的千佛洞2号窟的造像规模就要小的多,窟内正壁有一佛二胁侍菩萨二比丘像,左右侧壁各有一躯菩萨像与一躯金刚力士像。此外,在尊像群之间还表现有一些小型造像龛。虽然2号窟在造形样式上与1号窟有些共同之处,但从构成要素上来看,其主题很可能为释迦造像,与阿弥陀佛五十二菩萨像并无关联,此处暂不作深入讨论。

千佛洞的营造时间要虽然早于河南地区的同类造像,但要晚于卧龙山造像龛。原本此图像应是从政治与经济相对发达的关中或河洛地区向巴蜀地区流布,而在巴蜀地区却存在更早的造像,那么关中或河洛地区极有可能存在过比贞观八年卧龙山造像更早的实例。也就不能完全排除隋代或北朝的相关实例存在的可能性。如明宪沙门、曹仲达、真寂寺图像的流布经过等,在四川梓潼卧龙山千佛岩1号龛旁侧的造像铭 (《卧龙山造像铭》)与《集神州三宝感通录》(以下简称《感通录》)卷中三十七缘等文献中对此亦有说明。②王惠民《一佛五十菩萨图源流考》,2004年。但目前并未在长安或洛阳地区发现更早期的造像。

关于巴蜀地区的阿弥陀佛五十二菩萨像的特点,笔者已有深入讨论,③黄夏《巴蜀地域における阿弥陀佛五十二菩萨像―地理的分布·构成モチーフの变迁を中心に―》,早稻田大学大学院东洋美术史、肥田路美《美术史料として读む 〈集神州三宝感通录〉―释读と研究―(十)》,东京:早稻田大学大学院东洋美术史,2017年。此处就不再赘述。仅从外观,即可发现同为初唐期的千佛洞实例与与巴蜀地区、敦煌莫高窟的实例在构成和作风等方面有着各种各样的区别。如卧龙山造像、敦煌莫高窟332号窟东壁的中尊都是结说法印,此特征属于初唐期阿弥陀佛的一大特点,但千佛洞1号窟北壁中尊所结印相却是施无畏与愿印。在中尊两侧出现的比丘像也是一大特点。

从地理上看,千佛洞北壁中尊更接近于文献中所记载的阿弥陀佛五十二菩萨像的源流地北齐邺城。但从造立年代来看,卧龙山造像更早更接近原像。此外,千佛洞北壁与其他河南地区的造像群也略有区别,下节将会就龙门石窟的诸例展开讨论。

三、龙门石窟的阿弥陀佛五十二菩萨像

河南地区除浚县实例外,龙门石窟西山还有袁弘勣洞、梁文雄洞、敬善寺洞等关联实例。另外,龙门东山万佛沟北崖的2139号龛的主题为西方净土变。

(一)龙门石窟西山的诸例

1.袁弘勣洞:中尊头部有破损,身着通肩大衣,腹部与腕部能确认流畅圆转的衣纹线 (图7)。两手置于胸前,结跏趺坐于莲华座。两手虽有残破,但可以确认其所结印相为说法印。莲华座为宣字座,基座完整未表现莲茎,正面刻有一对狮子与香炉的组合。

图7 龙门石窟袁弘勣洞 (作者拍摄)

图8 龙门石窟梁文雄洞 (作者拍摄)

右侧的胁侍菩萨像头部欠损,抬起右前臂右手掌朝外,戴有腕钏,手指皆欠损,当初可能为持璎珞的形态。左臂自然下垂,执天衣,立于莲华座。左侧胁侍菩萨像头部尚存,面部已经风化磨灭,颈部佩有二重连珠纹的首饰。左右肩部表现有垂下的头发。周身披挂璎珞缠绕天衣,右前臂抬起握持璎珞,左臂下垂亦持璎珞。

化生菩萨群像分布在左右侧壁,左侧壁有二十五躯,右侧壁有二十二躯化生菩萨像。这些菩萨像皆佩戴首饰身缠天衣,或合掌或以手支撑脸颊,以自由的姿态坐于莲华座。所有莲华座的底部都表现有莲茎,即同根莲枝的化生形态。这些化生菩萨像,与阿弥陀佛五十二菩萨像的表现形式基本相同。有二躯化生菩萨像之间还表现有半开的莲华,在巴蜀和敦煌的实例中也能确认此种表现方式。

左右壁的外侧各有一躯神王像,欠损有些严重,左壁的神王像的前胸处残留有铠甲,右壁的神王像头部戴有宝冠。门口还有一些小型造像龛。

2.梁文雄洞:中尊头部欠失,后有桃形头光,中央刻有莲华纹样 (图8)。身着双领式大衣,左手置于左膝上,右前臂抬起手掌朝外。需要注意,中尊的坐姿为倚坐。大衣从须弥座上垂下,两足下踏于须弥座前方的莲华座,此莲华座腰部为六角形棱柱。中尊左右各有一躯比丘像,二像的头部皆欠损,左侧老年比丘像的锁骨表现的比较突出,两手于胸前合掌。右侧的青年比丘像两手置于胸前。

比丘像外侧还有胁侍菩萨像。左侧胁侍菩萨面部欠损,佩戴首饰,天衣璎珞披挂全身。右前臂抬起右手欠损,左臂垂下左手持宝瓶。右侧胁侍菩萨像的头部大部分欠损,可以见到残留的宝冠,佩有首饰,左前臂抬起,左手置于胸前,右前臂欠损。

此窟的左右侧壁与袁弘勣洞的配置基本相同,各有二十五躯化生菩萨像。这些菩萨像以各种姿态坐于莲华座。虽然风化比较严重,但莲华座的底部可以确认莲茎的痕迹,属于同根莲枝的形式。

在左右侧壁还各表现有一躯男性俗人像与一躯女性俗人像,女性像手持莲华跪坐,男性像以双手托函状持物,左膝着地呈半跪姿势。男性像旁侧刻有 “梁文雄父供养”,女性像的旁侧刻有 “梁文雄母韦供养”,梁文雄洞一名应是由此而来。此龛虽与弥陀佛五十二菩萨像有关联,但未发现与西方净土的任何关联。

3.敬善寺洞:此窟 (图9)大致造于七世纪中后期。温玉成①温玉成《龙门唐代龛の编年》,龙门文物保管所、北京大学考古系编《中国石窟·龙门石窟》第2卷,东京:平凡社,1988年。与曾布川宽②[日]曾布川宽《龙门石窟における唐代造像の研究》,《东方学报》第60期,1988年,第258页。对此窟有过讨论。窟内正壁表现有一佛二小型胁侍菩萨像,左右各有一比丘一侍者一菩萨像及化生菩萨群像。中尊造型圆润饱满,头部为上世纪五十年代重修,原头部现藏于日本大阪市立美术馆。中尊身着双领式大衣,紧密的贴在身躯上,衣纹线被表现的光滑流畅。右前臂抬起,印相为施无畏印,右手手指全部欠损。左手放置于左膝,手心朝上,食指与中指向外伸展,无名指与小指弯曲,印相可能是与愿印。两腿纳于大衣内,结跏趺坐于莲华座,部分大衣垂下遮挡住莲华座的上半部分。莲华座的腰部为八角棱柱形,下部雕有覆莲与一对狮子像。

图9 龙门石窟敬善寺洞 (作者拍摄)

中尊左右侧各有一躯小型的化生菩萨像,皆身着天衣佩戴璎珞,坐于莲华座上。二像的莲华座底部都表现有莲茎,与中尊莲华座底部相连。左侧老年比丘像胸部的骨骼表现的比较突出。右侧青年比丘像饱满圆润。还有二躯小型的侍者像和二躯菩萨像。菩萨像亦是周身璎珞,立于莲华座。左侧菩萨像左手持水瓶,右侧菩萨像左手持莲华。

尊像之间的化生菩萨群像的姿态与袁弘勣洞、梁文雄洞中的化生菩萨像完全相同,皆以各式各样自由的姿态坐于莲华座。

关于此窟的主题,久野美树指出,“很难断言主尊完全没有阿弥陀的尊格要素”,不过,“将此洞认定为阿弥陀净土比较困难”。③[日]久野美树《唐代龙门石窟の研究―造形の思想的背景について》,东京:中央公论美术出版,2011年,第277页。将敬善寺洞的造像主题认定为阿弥陀佛五十二菩萨像应该没有太大的问题,但并未表现任何净土系经典的要素,故笔者认为不应将此窟定视作阿弥陀净土变造像。

4.万佛洞:此窟 (图10)的规模较大,造像作风细腻优美,各尊像保存状态良好。入口左右侧各有一躯金刚力士像,洞窟内正壁有一佛二比丘二侍者二胁侍菩萨像。左右侧壁表现有大量的千佛图像,入口内侧各立一躯神王像。

图10 龙门石窟万佛洞 (作者拍摄)

中尊面部轮廓接近正方形。眉毛向上延伸,额头稍稍有些窄。眉间残留有一孔,应是镶嵌白毫的孔洞。身着双领式大衣,内着偏袒式僧祇支,衣纹线表现流畅。左手完整,掌心朝下伏于左膝,指甲清晰可见。右手结施无畏印,手指大都欠损。两足收于大衣内,结跏趺坐于莲华座。莲华座的腰部为八角形棱柱,基座部表现有覆莲。八角形棱柱上刻有四躯金刚力士像,皆呈支撑莲华座上部的姿态。

中尊身后有大型光背,从莲华座的基部向上延伸,光背上刻有大量的唐草纹样,在中尊头部后方还有二重头光,外层圈带上有七躯小型的化生如来像,内层为莲华纹样。

关于万佛洞的主题,水野清一与长广敏雄①[日]水野清一、长广敏雄《龙门石窟の研究》,东京:座右宝刊行会,1941年,第34页。基于《感通录》、北宋非浊的《三宝感应要略录》、②[宋]非浊《三宝感应要略录》,《大正藏》,第51册。以及日本佛教文献《觉禅钞》的记述,③[日]小野流觉禅《觉禅钞》,《大正藏》,第4册。并参考了松本荣一④[日]松本荣一《敦煌画の研究》,东京:东方文化学院东京研究所,1937年,第480-484页。的观点,指出其主题为阿弥陀佛五十二菩萨像。曾布川宽认为,万佛洞中尊头光上表现有七佛图像,故其中尊并非阿弥陀佛。且莲华座、双髻童子等与奉先寺洞的卢舍那佛类似,应将中尊视作释迦佛。⑤[日]曾布川宽《龙门石窟における唐代造像の研究》,第306页。久野美树指出,万佛洞的中尊具有释迦与阿弥陀两种尊格的属性。⑥[日]久野美树《唐代龙门石窟の研究―造形の思想的背景について》,第283页。

关于万佛洞中尊的尊格,是否能依头光上的七佛图像与莲华座等要素来判断,笔者认为还需慎重考察。如千佛洞1号窟的南壁、东壁中尊的光背上,都表现有七佛图像,但这两像不可能都是释迦佛。此外,腰部为八角形棱柱的莲华座也并非释迦像的专属。千佛洞1号窟北壁的阿弥陀像的莲华座亦是此种表现,只是未表现力士像。此类完整的莲华座与释迦造像的要素互相混杂的情况,正是河南地区阿弥陀佛五十二菩萨像一大特点。

中尊左侧比丘像为老年比丘像,表现有突出的颈部筋肉以及锁骨等,着双领袈裟,双手置于胸前持水瓶状持物。右侧比丘像为青年比丘像,服制与左侧比丘像基本相同,双手合掌。在二比丘像外侧,各有一躯侍者像,头部皆欠失,身体保留完好。左侧侍者像呈合掌状,右侧侍者像为双髻发型,两手持瓶状持物,皆穿履。

在左右侍者像的外侧,正壁与左右侧壁的交界处各有一躯菩萨立像。左侧菩萨像周身天衣垂至脚面,身体正面表现有X形璎珞,左前臂欠损,右前臂抬起持莲华。右侧菩萨像亦是周身璎珞,左前臂抬起置于胸前,右前臂欠损,其下残留有一水瓶,应是右手的持物。

万佛洞主要尊像上方的化生菩萨群像,即是与其主题密切相关的,且最具特点的要素。五十二躯小型化生菩萨像以各式各样自由的姿态坐于莲华座上,莲华座底部皆有表现莲茎,由数根粗壮的莲茎分枝生成,宛如树木的干与枝一样。就此,曾布川宽指出,这是否能算树叶的恰当表现还存在疑问。①[日]曾布川宽《龙门石窟における唐代造像の研究》,第305页。现存的阿弥陀佛五十二菩萨像中虽然有表现宝树,但并未发现北齐至隋代诸例中出现的 “树叶化生”图像,②黄夏《阿弥陀佛五十菩萨像の研究の现状》,早稻田大学大学院东洋美术史、肥田路美《美术史料として读む 〈集神州三宝感通录〉―释读と研究― (十)》,第103-104页。而在远离北齐的四川绵阳魏城镇圣水寺永徽元年 (650)铭佛道合龛中却可以确认 “树叶化生”图像。

莲茎根部的位置,与浚县实例的北壁位置相同,都在中尊莲华座的底部。中尊腿部左右两侧各有一躯合掌的化生菩萨像,其莲华座底部的莲茎也与中尊莲华座的底部相连。左右侧壁的千佛图像中各有一小龛,内有倚坐像。北壁倚坐像的龛沿上有铭文,“敬造优填王像一区”,肥田路美指出,“优填王像”的倚坐像,就如同这些无数如来的代表,被作为中心像雕刻。在千佛图像下方有数躯伎乐天人像,演奏着琵琶、琴等乐器。入口里面左右侧各有一躯神王像手持武器身着铠甲。③[日]肥田路美《初唐佛教美术の研究》,东京:中央公论美术出版,2011年,第151-152页。

窟顶的大型莲华纹样外残存的铭文记有,“大监姚神表内道场运禅师一万五千尊像龛,大唐永隆……元年十一月丗日”。此外,在门口左侧 (北)的沿上刻有,“沙门智运奉为天皇天后太子诸王敬造一万五千尊像一龛”。这两处铭文记载了姚神表与沙门智运在永隆年 (680-681) 为高宗与武则天营造万佛洞的相关事情。

(二)龙门石窟东山2139号龛

较西山诸窟,此龛 (图11)的规模明显缩小,构成形式也大有变动,新添了净土要素,胁侍菩萨像也由立像变为半跏趺坐像。

图11 龙门石窟2139号龛 (作者拍摄)

除严重风化和破损的图像外,2139号龛的三尊像的周边残留有10余躯的化生菩萨像,部分莲华座底部表现有莲茎。在龛底还有数躯菩萨立像。此龛应是阿弥陀佛五十二菩萨像与净土经典要素结合后的产物。在巴蜀地区,半跏趺坐的胁侍菩萨与净土经典要素的出现大致发生在盛唐末至中晚唐期。①黄夏《巴蜀地域における阿弥陀佛五十二菩萨像―地理的分布·构成モチーフの变迁を中心に―》,第148页。2139号龛的造立时间可能也是此时间段。

(三)龙门诸例与浚县实例的关联

前述龙门诸例的表现存在多样性,如中尊的印相有说法印和施无畏与愿印,服制有通肩和双领式,坐姿有结跏趺坐、倚坐。依这些特征,可以大致推断中尊的尊格与造像主题。

其次,诸例中的尊像组合也不固定,如万佛洞中表现有老年与青年比丘像、俗人装扮的侍者像等,比丘像的配置与浚县实例有共通性。袁弘勣洞的中尊两侧仅表现胁侍菩萨像。在龙门西山诸窟的门口内侧,几乎都配置有二躯天王像。但天王像在敦煌和巴蜀地区的实例中极少出现,仅在巴中南龛116号龛中可以确认。

关于不同造像主题之间的合流,从梁文雄洞中的倚坐中尊像来看,在高宗朝,原属于阿弥陀佛五十二菩萨像的化生菩萨群像已经开始与其他造像主题合流,但在盛中唐期及之后,没再出现类似造像。这也是其他地区所没有的表现。

龙门石窟未出现类似浚县实例的三面如来的构成,且中尊不拘于通肩式的服制和施无畏印的表现。化生菩萨群像也是分散表现在中尊与其他尊像之间,而不是集中在光背处。这些特点与浚县实例的北壁不一致。笔者认为除造像主题之外,龙门与浚县的实例在图像与构成上的关联性并不明显。

四、阿弥陀佛五十二菩萨像从豫州向京师流布的经过

(一)西域瑞像流布中原

关于阿弥陀佛五十二菩萨像向中原流布的经过,依照《卧龙山造像铭》与《感通录》的记载,东汉明帝 (57-75年在位)遣郎中蔡愔前去邀请天竺的三藏法师迦叶摩腾,在洛州建立精舍。其后,迦叶摩腾姐姐的儿子将阿弥陀佛五十二菩萨像从天竺携至洛州。此像的流布还有,“姉子法师未盈几时还将此像而归,西域记传如此。尔时汉地佛法始尔人情疏略本像复还,致今此土不广流布”②[日]早稻田大学大学院东洋美术史、肥田路美《美术史料として读む 〈集神州三宝感通录〉―释读と研究― (十) 》,第1-2页。。可知,阿弥陀佛五十二菩萨像曾被带回天竺,此事被西域记所传载。在《法苑珠林》卷十五、感应缘、隋五十菩萨瑞像中曹仲达传模西瑞的事迹后还有 “右一验出西域传记”的注释。①[唐]道世《法苑珠林》,《大正藏》,第53册,第401页。

关于沙门明宪从北齐的道场法师处得到一躯阿弥陀佛五十二菩萨像的记述,《卧龙山造像铭》与《感通录》中的描述基本一致,还追加了一段经过,“至 [开皇]十六年有豫州刺史郑,在州画得一躯并本传遂将入京,在真寂寺流通供养,于是京师始有斯像。”②[日]早稻田大学大学院东洋美术史、肥田路美《美术史料として读む 〈集神州三宝感通录〉―释读と研究― (十) 》,第2页。可知开皇十六年 (596)豫州的郑姓刺史得到了一躯阿弥陀佛五十二菩萨像的画,随后此画与相关的传闻被流布至京师,并被安置在真寂寺流通供养。此段记载,除《卧龙山造像铭》外,还未发现其他相关史料。真寂寺作为三阶教的大本营,其与阿弥陀佛五十二菩萨像之间的关联,有待今后深入考察。

(二)豫州刺史

豫州刺史的首次出现是在《汉书·张敞传》:“后十余日王贺废,敞以切谏显名,擢为豫州刺史”③[汉]班固撰、[唐]颜师古注《汉书》卷76《张敞传》,北京:中华书局,1964年,第3216页。,可知豫州刺史很可能是在西汉才被初次设置。

《隋书·皇甫绩传》记载豫州刺史:“开皇元年,出为豫州刺史,增邑通前二千五百户”④[唐]魏徵等撰《隋书》卷38《皇甫绩传》,北京:中华书局,1982年,第1140页。,可知开皇元年 (581)皇甫绩曾被任命为豫州刺史,就其任期卷一《高祖纪》记载开皇三年 (583):“秋七月豫州刺史周摇为幽州总管”⑤[唐]魏徵等撰《隋书》卷1《高祖纪》,第19页。,可知周摇在开皇三年也曾任豫州刺史;卷四十《元胄传》记载:“高祖从容曰,保护朕躬,成此基业,元胄功也。后数载,出为豫州刺史,历亳、淅二州刺史”⑥[唐]魏徵等撰《隋书》卷40《元胄传》,第1177页。,元胄可能作为周摇的继任者被任命为豫州刺史,其任期可能为开皇初期;卷六十五《权武传》记载:“伐陈之役,以行军总管从晋王出六合,还拜豫州刺史”⑦[唐]魏徵等撰《隋书》卷65《权武传》,第1537页。,可知权武跟随晋王 (之后的隋炀帝)参加了伐陈战役,之后被任命为豫州刺史,任官数年;卷二《高祖纪》记载开皇十二年(592):“十一月庚申以豫州刺史权武为潭州总管”⑧[唐]魏徵等撰《隋书》卷2《高祖纪》,第37页。,开皇十二年之后,权武从豫州刺史转任潭州总管,伐陈战役是从开皇八年 (588)开始,也就是说权武的任期一直到开皇十二年。当然,豫州刺史也会作为褒奖,追赠给一些有功之臣,如李崇、于仪、杨崇就被追赠了豫州刺史,⑨[唐]魏徵等撰《隋书》卷37《李崇传》,第1123页;《隋书》卷39《于仪传》,第1146页;《隋书》卷63《杨义臣传》,第1499页。依姓氏即可排除这三人与阿弥陀佛五十二菩萨像的关联。

以上人物皆与《卧龙山造像铭》中的郑氏不一致,且开皇十六年以后的豫州刺史并无明确记载,故《卧龙山造像铭》的内容有可能是误记,又或是为了附会图像从豫州向京师流布的经过。

(三)从豫州流布至京师

依《卧龙山造像铭》可知,在开皇年间的豫州已经存在阿弥陀佛五十二菩萨像,而且是以绘画的形式在流传。虽然目前在河南还未发现隋代的相关绘画或造像实例,但也不能否认初唐期多数关联作品的存在。

概观河南地区诸例后,可以发现皆非原发性的造像,形式都比较成熟,并且已经开始与阿弥陀信仰之外的造像产生融合。算上图像流布的时间,可以推定在隋代或隋以前,有更早的阿弥陀佛五十二菩萨像的原型已经存在于河南,且处于传播状态。

阿弥陀佛五十二菩萨像的绘画与其传闻从豫州一并传入京师,在真寂寺流通供养。此像与真寂寺的关联在《感通录》中也有记载,但并未提及与豫州相关的流布经过。而且在关中地区并未发现阿弥陀佛五十二菩萨像。若是由豫州向长安流布,关中地区的阿弥陀佛五十二菩萨像应是采用河洛的粉本,与浚县、龙门石窟的诸例有一定的相似性。

按《感通录》的记载,长安的实例是由北齐传来。从路线上来看,敦煌与巴蜀的实例更可能受长安影响。由于长安的实例缺失,目前很难就其传播路线,作详细说明,有待今后的考古调查成果。

五、巴蜀、敦煌莫高窟、河南地区诸例之间的关联性

浚县实例北壁中尊的服制与巴蜀、敦煌的初唐时期的诸例都为通肩式,不同的是其中尊所结印相为施无畏与愿印。而在龙门石窟诸例中,仅有袁弘勣洞的中尊着通肩式大衣结说法印,其他的中尊皆着双领式大衣,印相为施无畏与愿印。且从诸例中尊的形制来看,并不全是阿弥陀像,也包含了其他尊格。

(一)多尊格的构成

浚县实例为三面造像窟,窟内除阿弥陀佛五十二菩萨像之外,在南壁和东壁还各有主尊与大量的千佛图像。让笔者联想起卧龙山造像千佛岩,三面如来像与一面千佛图像的构成形式。

卧龙山千佛岩为中心柱式窟,形制虽有些许区别,但构成要素却大有共通之处,皆具备三尊如来以及众多千佛图像。此外,盛唐期的四川中江仓山大旺寺的18号龛①德阳市文物考古研究所等《四川中江县苍山镇大旺寺摩崖造像》,《四川文物》2007年第3期,第32-33页。也是多面造像,由阿弥陀佛五十二菩萨像与其他尊格搭配组合,残缺的边缘亦有表现千佛图像以及佛名经的相关铭文,不过此造像风化欠损比较严重,无法推测当初的完整状态,故仅作为参考。

莫高窟第332窟也为中心柱窟,虽然阿弥陀佛五十二菩萨像的位置不在中心柱上,但也作为窟内重要的组成部分,与其他的释迦像、千佛图像等并存。日本奈良法隆寺金堂壁画的阿弥陀佛五十二菩萨像亦是与释迦、药师、文殊、普贤等造像主题并存,皆是作为多尊格构成的一部分。

说明早期的阿弥陀佛五十二菩萨像并非单独被供养,而是与多种主题一起组合搭配造立。这可能也是初唐以后此像常常被单独表现的原因,应该与《卧龙山造像铭》《感通录》中所记载的 “西域瑞像”性格有一定关联。

(二)倚坐中尊弥勒像

从浚县、敦煌、巴蜀地区的诸例来看,中尊的坐姿都为结跏趺坐状,并未出现倚坐的如来像。而梁文雄洞中的如来像却是倚坐像,倚坐的弥勒像在龙门石窟较常见,依此特征,中尊的尊格较释迦像更接近弥勒像。故笔者判断此窟是由弥勒信仰与阿弥陀信仰相结合的产物。现阶段还未发现其他类例,笔者认为此种结合表现可作为龙门石窟独有的特征。

结语

本文以浚县实例北壁的阿弥陀佛五十二菩萨像为切入点,结合龙门石窟的关联诸例,重新梳理了河南地区阿弥陀佛五十二菩萨像的图像脉络。

从地域的关联性来看,浚县、龙门西山诸例临近北齐邺城,按北齐源流说来看,河南的阿弥陀佛五十二菩萨像应该更接近原型。但实际上诸例中出现的老年与青年比丘像原本是释迦造像的要素,倚坐像是弥勒造像的特征,说明在此阶段,河南地区诸例已经开始与融入其他主题造像的特征。

与之相对,初唐期的巴蜀地区与敦煌诸例的构成与《卧龙山造像铭》《感通录》等文献的内容基本保持一致,如莲华座底部的莲茎、同根莲枝以及简素的构成等特征,都更加接近原型。

不过,随着净土图像要素的增加,巴蜀地区的盛唐、中唐期诸例与龙门东山2139号窟,开始脱离初唐时期的简素形式。保留化生菩萨群像的同时,吸收了大量的净土经典要素,如楼阁、乐器、宝树等,可以说这时期的诸例是由阿弥陀佛五十二菩萨像与西方净土变合流的产物。今后还将就净土经典要素与西方净土变的意义、背景等相关问题作梳理考察。