涅槃圣地:二十世纪初印度伽西亚佛寺的发掘历程

邹 飞 高晶晶

(1.海南师范大学 历史文化学院,海南 海口 571158;2.中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北 武汉 430074)

伽西亚 (Kasiā)遗址,最早于1875年开始发掘。1902年印度考古局重组后,对该遗址进行了多次发掘工作,尤其以1904年、1906年和1910年的发掘最为重要。纵览这几次发掘历程,共计揭露多座佛教寺院和其他佛教建筑物,出土了大量的佛教遗物和各种材质的印章。同时,该遗址早在19世纪时被亚历山大·坎宁汉爵士 (Alexander Cunningham,1814-1893年)比定为佛陀涅槃圣地——拘尸那迦,阿尔齐巴尔德·坎贝尔·卡莱尔 (Archibald Campbell Carlleyle,1831-1897年)、简·菲利佩·沃格尔 (Jean Philippe Vogel,1871-1958年)、潘迪特·希兰南达·萨斯特里 (Pandit Hirananda Shastri)等人的发掘也证实坎宁汉观点的正确性。

一、伽西亚遗址的发掘历程

自19世纪以来,欧洲学者、探险家以中国古代朝圣僧人法显、玄奘等游记为蓝本,按图索骥,对伽西亚遗址进行了多次的调查和发掘工作。1810年左右,布坎南·汉密尔顿 (Buchanan Hamilton)第一次造访伽西亚并作出简短记录,这是欧洲人最早抵达该遗址的记录。然而,这一条记录直到1838年才由蒙哥马利·马丁 (Montgomery Martin)在《东印度》(Eastern India)期刊上披露①Vincent Smith,The Remains near Kasia,Allahabad,Printed at the North-Western Provinces and Oudh Government Press,1896,p.3.。

1861年,时任北印度考古总监的坎宁汉爵士,根据玄奘《大唐西域记》的记录,对北印度大量的佛教遗址进行调查、比定和简易的发掘工作,伽西亚是其中一处。坎宁汉在伽西亚的主要工作是对其中一处名叫拉玛巴佛塔 (Ramabhar Stupa)的试掘,该佛塔坐落在拉玛巴河谷 (Rāmabhar Tāl),距伽西亚遗址西南一英里。拉玛巴是当地人后来的称呼,该佛塔应被称为安格拉佛塔 (Angara Chaitya)②日月洲《佛国行——从尼泊尔到印度》,北京:中国工人出版社,2007年,第61页。。佛塔整体用孔雀王朝时期的方形砖块修砌,呈圆鼓形,坎宁汉在这里标记了佛塔所在封土堆的位置,测量出该塔南北长约600英尺,宽约200到300英尺,揭露了一尊巨大的坐佛雕塑、一口水井。关于巨型坐佛雕塑有这样的描述:

雕塑用来自迦耶 (Gaya)的深蓝色石块制造,从头到脚分为两部分,其中一部分损毁严重。在基座上有简短的铭文……图像表现的是坐在菩提迦耶菩提树之下的佛,苦行者。整个雕塑高10.5英尺。③Vincent Smith,The Remains near Kasia,Allahabad,Printed at the North-Western Provinces and Oudh Government Press,1896,p.4.

坎宁汉根据这些调查,比对《大唐西域记》中关于 “拘尸那揭罗国”的记载,第一次提出伽西亚遗址是古代佛陀涅槃的圣地——拘尸那迦 (Kushinagara)的说法。

1875年,卡莱尔在伽西亚遗址揭露了大量的地面遗存。第一次厘清了各遗存之间的相互位置和分布,揭露了阿育王时期修建的佛塔,邻近涅槃寺的石柱,苏跋陀罗(Subhadrs)佛塔,金刚力士 (Vajarapani)佛塔等大量的遗存,其中拉玛巴佛塔在圣殿塔的西北处,并在涅槃寺中出土了一尊巨大的卧佛雕塑,这是北印度第一次出现这样的图像。无疑,卡莱尔的发掘进一步的支持了坎宁汉爵士关于伽西亚遗址即古代拘尸那迦观点的正确性。

1896年1月底,文森特·史密斯 (Vincent Arthur Smith,1848-1920年)造访伽西亚,首次提出坎宁汉、卡莱尔所发掘的伽西亚遗址并不是古代拘尸那迦的观点,认为佛陀涅槃的地点拘尸那迦位于今尼泊尔境内小拉普特河 (Little Rapti)与甘达克河 (Gan-dak)交汇处①Vincent Smith,The Remains near Kasia,Allahabad,Printed at the North-Western Provinces and Oudh Government Press,1896,p.23.。然而,这种观点并没有得到有力的证据支持。

1904年11月28日,英属印度的联合省份 (Unite Province)出资1000卢比,印度考古局委任北方区主管沃格尔为发掘主管,萨斯特里、达雅·萨尼 (Dhaya Shani)为发掘助理,工头巴布·拉恩 (Babu Kashi Ran)负责劳务和其他事宜,对该遗址进行了进一步的发掘②ASI,Annual Report1904-05,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,Calcutta,India,1908,p.43.,此次发掘一直延续至1905年2月28日,总计花费998卢比。

1905年冬季,沃格尔在联合省份资助3700卢比的支持下开启发掘工作,其中500卢比用于9英亩土地的购买③ASI,Annual Report1906-07,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1907,p.44.,800卢比用于碎片的清理。1906年12月3日至1907年2月,沃格尔博士、巴布·古尔萨兰·达斯 (Babu Gursaran Das Mehta)、照相员古拉姆·纳比 (Ghulam Nabi)、第二绘图员布拉·玛尔 (Bhura Mall)一道对伽西亚遗址中的寺院D、寺院E、寺院N、佛塔A、建筑物J等遗址展开发掘。同时,1906年的发掘共出土粘土印章895枚,其中856枚有雕刻铭文 (521枚属于佛教寺院、335枚属于个人)④ASI,Annual Report1906-07,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1907,p.58.。1911年1月至4月,印度考古局再次提供3000卢比用于该遗址的发掘工作⑤ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1914,p.63.。在大约三个月的发掘时间里,希兰南达·萨斯特里对该遗址的许多点进行了大规模的发掘,揭露了两座较大的佛塔,出土了大量的佛教遗物。

根据上述20世纪初期开展的几次重要地发掘,可以基本厘清伽西亚遗址的形制布局,也可以证实坎宁汉、卡莱尔、沃格尔、希兰南达·萨斯特里等人观点的正确性,即该遗址即著名的佛陀涅槃圣地——拘尸那迦。

二、佛寺形制布局

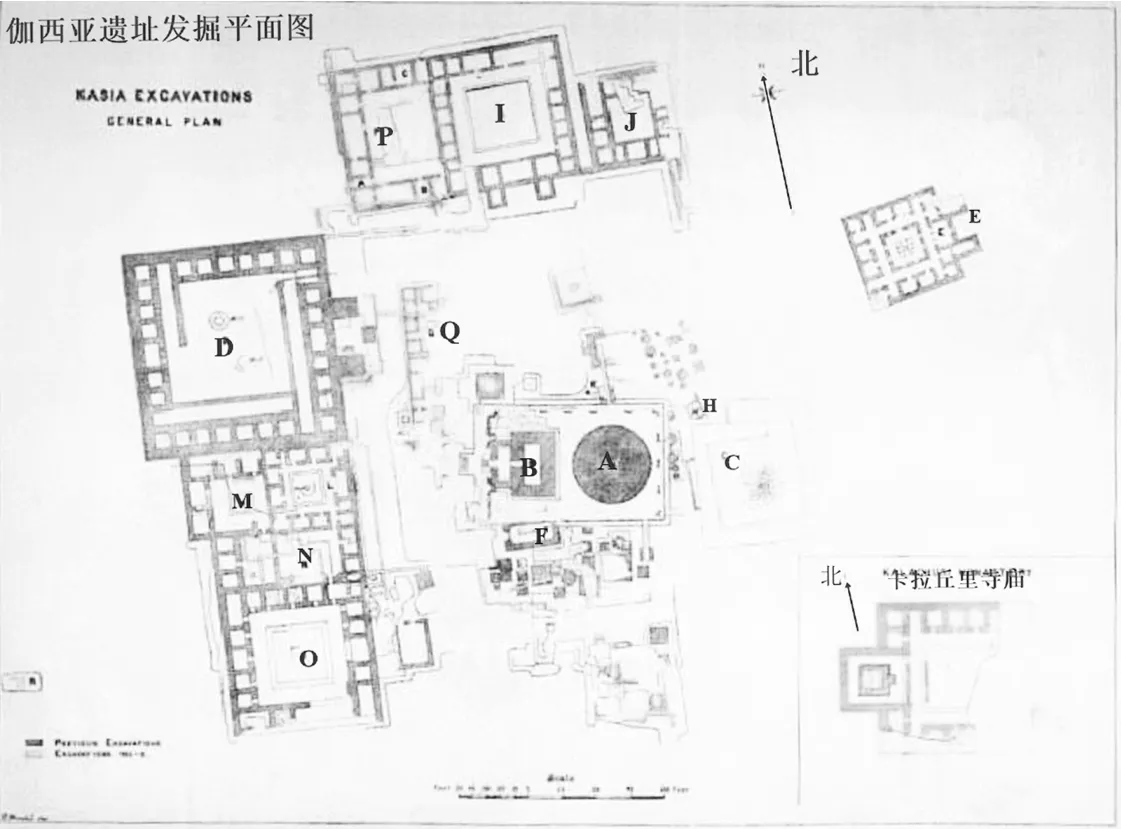

伽西亚遗址的形制布局是一种北印度较为常见的塔院、僧院组合模式,即塔院在前,僧院在后,且主要的礼拜中心在塔院,僧院多用于僧人居住,或寺院的附属建筑(如仓库、厨房等)。根据1911年沃格尔的发掘记录 (图1),伽西亚遗址的形制布局为:以涅槃寺A (Nirvāna Stupa A)和涅槃寺B (Nirvāna Stupa B)为中心,其南端是建筑物F,最北端是建筑物I,J和寺院P,其东侧是佛塔C;涅槃寺A的东北是被古代城墙围绕的建筑物H,其东北是佛塔E;涅槃寺B的西北是建筑物Q,其西侧是建筑物D,南端依次是寺庙M,N和建筑物L,再往南则是寺庙O;整个遗址的东南角是卡拉丘里寺庙 (Kalachuri Monastery),西南角是拉玛巴佛塔。在涅槃寺A和B的南边有一条宽20码呈排状的小佛塔 (4,6,11,17等),其形制和尺寸不尽相同;寺院D,M,N,O,E,P周围都簇拥着成排的僧房,其他建筑物L,I,J,Q周围同样簇拥成排的像堂。

图1 伽西亚遗址全图(采自ASI,Annual Report1910-11,Plate XXXI.略有修改)

1.涅槃寺A,B

涅槃寺A早在1876年就由卡莱尔进行了一些简易地发掘工作,1911年的发掘对其进行了彻底地清理。主佛塔外表呈圆形,高25英尺,周长56英尺,佛塔顶端毁坏的部分出土许多雕刻的砖块和贾亚·笈多 (Jayagupta)时期的钱币,通过这些砖块证实该佛塔的材料是二次使用。

在高14英尺处发现一座圆形遗物室,直径2英尺1英尺,高度2英尺1英寸。在遗物室中出土一些球形外形的黄铜瓶子,口沿处被铜板遮挡。在铜瓶中发现一些砂子、烧灼过的木炭、石头、珍珠、一条小的银质管子和一枚鸠摩罗·笈多 (Kumaragupta)时期的银币。

铜板在出土之后被送至英籍德国裔东方学家奥古斯塔斯·霍恩勒 (Augustus Frederic Rudolf Hoernle,1841-1918年)处进行检测①霍恩勒,又译 “霍尔宁” “霍恩雷”等。关于霍恩勒的详细信息,参见王冀青《霍恩勒与中亚考古学》,《敦煌学辑刊》2011年第3期,第134-157页。,铜板长46厘米、宽15.8厘米,厚3毫米,背面铜锈侵蚀较正面少,铭文用一种包含油脂的墨水书写,变干后在铜板上进行雕刻②ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1914,p.73.。然而,铜板正面漫漶严重,只有部分铭文可见,即第一行大部分、第二、三、四行开头的几个字母。因此,第一步由霍恩勒拍照、弗雷德里克·艾登·帕吉特尔(Frederick Eden Pargiter,1852-1927 年)开始清理没有被侵蚀的部分 (图2),第二步则是对铜锈开始清理①ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1914,p.73.。

图2 涅槃寺A出土铜板部分(采自 ASI,Annual Report1910-11,Plate XXXIX A,B.)

经清理可见雕刻在铜板上的梵语字母,Nidāna-sūtra,Palichcha-samuppāda②ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1914,p.75.,帕吉特尔通过献辞和邻近的字母断定该铜板被安置在涅槃寺( [pari] nirvānachaitya)前面,译作:

这是哈利巴拉 (Haribala)虔诚的礼物,许多毗诃罗的供养人。③“This is the pioius gift of Harabala,the superintendent of many viharas.Whatever religious merit there is herein,let it to the acquisiton of the subline knowledge of all creatures.” ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1914,p.77.

通过铜板上的铭文可知献祭者是哈利巴拉的儿子达尔曼纳达 (Dharmananda)。

此外,卡莱尔于1875-1877年在伽西亚遗址发掘了一尊巨石佛像,其供养人同样是哈利巴拉,雕刻铭文…rvāna-caitye tāmre-patta iti,弗雷特博士将其认定为公元5世纪④F.E.Pargiter,‘ A Copperplate Discoverd at Kasia,and Buddha’ s Death-Place’,the Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,uranl of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,(Jan.,1913),p.151.。两块碑文的献祭者同名,说明它们应属于同一时期。此外,在铜板周围发现鸠摩罗·笈多时期的银币,鸠摩罗·笈多死于公元455年,这也可以证明这块铜板的时间不晚于鸠摩罗·笈多死亡的时间⑤ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1914,p.75.。因此,弗雷特、帕吉特尔断定该铜板的时间为公元5世纪末是合理的。

在佛塔A和涅槃寺的南边,有26座小型遗迹,沃格尔发掘之时只有部分基座遗存。其中编号为14和19的建筑围绕在厚1英尺8英寸的砖墙内,每边都有一块混凝土地板,在最底部雕刻佛教教义。经发掘确认,编号14是一处佛塔基座,编号19则有许多雕刻砖块的装饰,卡莱尔认为其是一种早期佛塔的形式。

涅槃寺B在卡莱尔发掘之际保留有三处遗迹,建筑面积较大,但结构比较粗糙,至沃格尔发掘之际,寺庙仅残余一镶嵌式角落的两边。在寺庙主佛圆寂的卧榻前面,发现三幅表现哀悼场景的图案,在其中一幅图案之下发现铭文。由弗雷特复制并认为时间为公元5世纪末期,是比较常见的象征佛陀圆寂的图案。阿尔弗雷德·富歇 (Alfred Foucher,1865-1952年)则认为该图案与佛陀最后一位弟子须跋陀罗有关⑥ASI,Annual Report1904-05,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1904,p.45.。

其中,在寺庙前厅西北角落处发现一尊坐佛像 (图3)。佛结跏趺坐于圆形底座上,头部有轻微破损,圆髻,无白毫相,有背光,着通肩袈裟,胳膊已毁坏,但仍见胸前的双手施转法轮印,圆形底座底部雕刻一排小象,花朵的图案,并刻有公元5世纪笈多时期的铭文。

图3 坐佛像(采自 ASI,Annual Report 1904-05,fig.2.)

2.寺院D,N,O,E,P

寺院D位于遗址中心区域的西侧,卡莱尔称其为“封土堆中间最高的部分”,但由于农业用地的侵占导致封土堆外形已发生变化,发掘揭露了一座寺院、一条石铺路和一排水渠。沃格尔博士的发掘证实该遗址是一座常见的佛教寺院,建筑平面接近150平方英尺,包括一个87平方英尺的中心院子,其南边和东边均有走廊,外墙处有一排房屋,每7间房屋分4排排列,在南边和北边墙体有2个壁龛,其顶部是重叠砖的构造。在寺庙D像堂处发现一枚椭圆形的粘土印章,裂成21块,雕刻法轮和鹿的形象,上面雕刻铭文(1)ri-Mahāparinirvvāna- (2)mahāvihāriyārya- (3)bhikshu-sanghasya①ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1914,p.71.。

寺院N位于寺院D的南边,包括一处塔院,其西侧有三座像堂、东侧有两座像堂,在西侧外墙角落处发现一些破损的大件陶器和一根铁的匙状物,应该是厨房所用;东侧小室发现一些陶质瓶子和一个粘土印章②ASI,Annual Report1906-07,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1907,p.46.,从这个发现可以推断该建筑物毁坏的年代。在像堂地板之下发现墙体遗存,证实寺院N被毁之后在其遗存之上兴建了新的建筑。此外,在该建筑物最大的一座像堂发现两块烧制的粘土印章,铭文作Aryāshtavriddhai.③ASI,Annual Report1906-07,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1907,p.60.

寺庙O包括一处院子和4排环绕周围的像堂,平面近方形,每边长110英尺,有一个平整的赤陶屋顶,修筑所用砖块同之前发现的早期佛塔柱基的砖块相同。该寺庙的四面均有五座像堂,像堂之间用壁龛隔开,像堂平面同样近方形,角落处的像堂则呈椭圆形。其中,像堂13(No.13)是寺庙O的入口,在该像堂发现一尊较大的赤陶佛像、一块雕刻的石板以及12枚雕刻的粘土印章,用从公元700年至1000年的字母雕刻④ASI,Annual Report1906-07,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1907,p.48.。像堂O3保存4幅飞天 (aksharas)图像,但其中3幅毁坏严重,其上铭文漫漶严重,沃格尔博士将铭文释作ya ku a na,最后三个音节应该是Kusana[gara]的原型,因此断定这座寺庙毁坏的时间应该是迦腻色伽时期⑤ASI,Annual Report1906-07,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1907,p.49.。

此外,在像堂的院子外发现许多一尊红砂岩的立佛雕塑,右手施无畏印,左手抓住长袍,基座上包括两段献祭铭文 “Dēyaharmōya[m a]kyabhikshōh(r)Bhadanta-Suvirasya kriti[r](2)Dinnasya”,译作:

这是佛教徒虔诚的礼物,庄严的苏韦若 (Suvira),来自蒂娜 (Dinna)的作坊。①ASI,Annual Report1906-07,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1907,p.49.

这段铭文同弗雷特博士后期发现的巨型卧佛像 (佛涅槃像)基座上的铭文较为相似,Dēyadharmō yam mahāvihārasbaminō Haribalasya( 2 )pratimāchēyam ghalita Dine…māsvarēna。同时,两尊雕塑基座部分的铭文均包括供养人的名字和制作者的名字,且其中的许多音节也极为相似。沃格尔博士将在飞天图像上发现的字母na填充在上端,铭文缺失的音节处,作Pratimā chēyam ghalitā Dinnina Māthurēna,译作 “马图拉的蒂娜制造了这尊图像”②ASI,Annual Report1906-07,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1907,p.50.。据此可以判断这两尊雕塑其时代和风格相同,是介于贵霜和笈多时期的秣菟罗佛教艺术。

寺院E位于伽西亚遗址中心建筑涅槃寺A和B外围东北处,该寺院外形呈正方形,四周包括整排的像堂。同时,作为入口的像堂比其他像堂的尺寸较大,且最初是一处木质结构。寺庙E最南端走廊的尽头是第二处门道,指向涅槃寺A的位置。该遗址发现的遗物数量较少,唯一可以证明年代的遗物是一串光玉髓的珠子和一枚粘土碑,其上雕刻佛教教义。

寺院P位于寺院D西北处,邻近建筑物I,J,是一座矩形建筑,整体用砖块修砌,在北边和南边均有4座像堂,西边有3座像堂。其中,房间b发现许多灶台,可能是一处厨房遗址;房间c北边是一座祠堂,在基座处发现雕塑。与房间b相对的是一处浴池,发现一条大的石质管道。据此判断,寺院P在古代被用作一处食堂 (bhōjana ālā)。

3.建筑物I,J,C,H

建筑物I,J位于整个遗存的北边,其西侧是建筑物I,其平面呈方形,四边有成排的僧房,僧房之间被间隔且有一处深达2英尺的水池,水池用瓷砖铺砌,在发掘之际破损严重。进入建筑物I的主要入口是两处僧房,该僧房包括一处砖砌平台,在该遗址发现一尊面朝东的佛像,象征佛陀冥想的时刻。在院子东墙附近出土一些雕刻印章,其时间可以追溯至公元900年。

建筑物J,位于建筑物I的东边,其年代同建筑物I相同③ASI,Annual Report1906-07,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1907,p.53.,是一座寺庙的遗存,包括一处近30平方英尺的院子和周围簇拥的僧房。两座建筑物之间通过一条走廊隔断,走廊处发现大量的陶器碎片。两座建筑物的用途相似,均是作为僧人居住。

建筑物C,位于涅槃寺A的东边,坐落于一个较高的封土堆之上。最早由坎宁汉爵士进行发掘,总高16英尺3英寸,然而坎宁汉发掘至4英尺3英寸之时随即停止,因此仅发现一些破损的砖块。1875年,卡莱尔的发掘更像是 “一种表面的发掘”,主要对封土堆的西、北和南边进行发掘,在北边尽头处揭露了一个阶梯建筑的遗存和一尊象头神雕塑。

建筑物H,介于建筑物C和涅槃寺A之间,四周被墙体围绕,其中沿着建筑C西墙的中间部分有一段墙体长约40英尺。建筑物H的北边是佛塔E,发现12枚黄铜钱币,4枚属于卡德菲西斯二世,8枚属于迦腻色伽时期。此外,在西边发现的五座小佛塔 (1,2,5,3,4),其中前三座由卡莱尔发掘,均建造在一正方形基座上,佛塔2和5坐落在一长方形的基座上,且每座佛塔都包含一个单独的鼓形结构和一个圆顶,其形制属于早期佛塔的典型代表,时间应属于孔雀王朝时期。

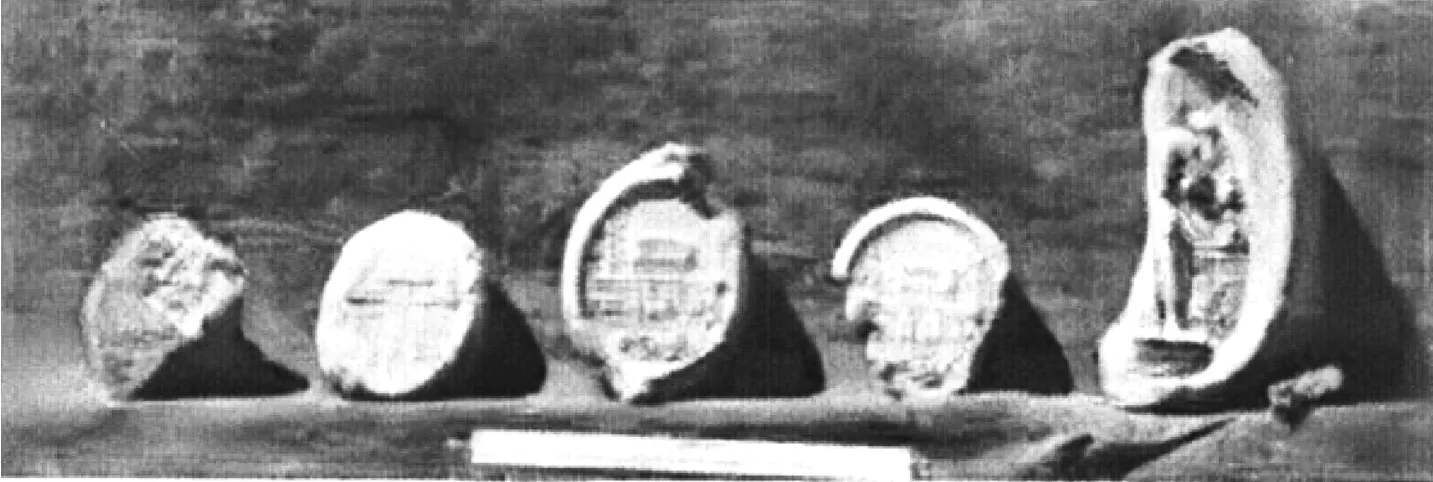

建筑物Q位于涅槃寺B的西北。早年间卡莱尔曾在该建筑西边发现一处水井。沃格尔、萨斯特里的发掘则是通过探沟的形式,且在深达9英尺的地方发现一座建筑物的遗存,在入口处发现大量的木炭,证实该建筑在很久之前被火毁灭。在建筑物Q北边的第2座像堂发现一些尺寸较大的经过灼烧的砖块,可能是用于地面装饰。在水井的北侧和西侧发现一条矩形的砖铺路,发现一枚笈多时期的印章,铭文kēsari.同时,在建筑物的西北角发现一枚笈多时期的粘土印章,铭文kumāramāyasya①ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1911,p.67..在西北角的第3座像堂发现一枚椭圆形的粘土印章和一块粘土献祭碑 (图4),其中印章之上雕刻在两棵婆罗树之间的佛陀金棺下雕刻铭文Mahāparinirvāna bhikshu-sangha”②译文作 “of the commnity of friars at the Great Deccase” .ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1911,p.71.。根据这些出土遗物,建筑物Q的年代不晚于公元10世纪。③ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1911,p.67.

图4 粘土印章(采自 ASI,Annual Report1910-11,Plate XXXIV,e.)

4.卡拉丘里寺庙

卡拉丘里寺庙,早年间由卡莱尔发掘并认为是一座古代的寺庙,平面呈方形,包括一处塔院,曾发现供奉一尊巨型石质佛像,站立在一棵菩提树之下。1910年,萨斯特里对该寺庙的内殿再次清理,揭露了一块狮子基座,证实其上曾有站立的佛像。同时,在寺庙周围揭露了一座礼拜室,朝向东,在礼拜室北边发现两座同样朝向东的像堂,南边像堂发现一些雕刻佛教教义的粘土印章和一枚银币,且在小室之前有一条宽8英尺6英寸的走廊。

三、伽西亚的历史沿革

关于伽西亚遗址的历史,最早出自中国古代朝圣僧人的记载。坎宁汉、沃格尔、希兰南达·萨斯特里等人则根据这些记载,通过一系列的调查、发掘工作,最终确定了该遗址则是著名的佛陀涅槃圣地——拘尸那迦。

早在公元4世纪,中国东晋高僧法显途经此地,记录其为 “拘夷那竭城”:

从东行十二由延,到拘夷那竭城。城北双树间希连河边,世尊于此北首而般泥洹。及须跋最后得道处,以金棺供养世尊七日处,金刚力士放金杵处,八王分舍利处。诸处皆起塔,有僧伽蓝,今悉现在。其城中人民亦稀旷,止有众僧民户。①[东晋]法显撰,章巽校注《法显传校注》,北京:中华书局,2008年,第76页。

法显所载该城为佛陀涅槃处、八王分舍利处,在他到访之时仍有许多佛教寺院存在,“皆起塔”则是最好的证明,可见伽西亚的佛教圣地地位。

公元7世纪,中国唐朝僧人玄奘造访该地,记录此处为 “拘尸那揭罗国”:

拘尸那揭罗国城郭颓毁,邑里萧条,故城砖基,周十余里。居人稀旷,闾巷荒芜。②[唐]玄奘、辩机著,季羡林校注《大唐西域记校注》,北京:中华书局,1985年,第536页。

玄奘记载该城用砖块修筑,然而该城城郭荒废,经济萧条。其中,残存的砖块在之后印度考古局主持的考古发掘中已经得到证实。

《大唐西域记》载:

城西北三四里,波阿特多伐底河……其大砖精舍中,作如来涅槃之像,北首而卧……傍有佛塔,无忧王所建,基虽倾陷,尚高二百余尺。前建石柱,以记如来寂灭之事。虽有文记,不书日月……③[唐]玄奘、辩机著,季羡林校注《大唐西域记校注》,第538-539页。

玄奘所载石柱由无忧王 (即阿育王)敕建,石柱上记载如来涅槃的事件。根据这条记录,早在19世纪坎宁汉爵士就将伽西亚遗址比定为佛陀涅槃的圣地——拘尸那迦。在20世纪初期的考古发掘中,如前文所述发掘揭露的建筑物C中发现十根残缺的石柱。

又《大唐西域记》载:

城北渡河三百余步,有佛塔,是如来焚身之处。地今黄黑,土杂灰炭,至诚求请,或得设立。④[唐]玄奘、辩机著,季羡林校注《大唐西域记校注》,第550页。这条记载同样在19世纪初坎宁汉爵士开展地发掘中得到证实,且将其比定为天冠塔(Makutābandhana)①ASI,Annual Report1910-11,Calcutta,Office of the Superintendent of Government Printing,India,1911,p.69.,是佛陀荼毗之地。

然而,根据法显、玄奘的记载可知,该地虽为佛陀涅槃圣地,但在他们抵达时已经人口稀少,可见该城的没落应早于公元4世纪。

公元8世纪,僧人慧超前往,对佛陀涅槃圣地有这样的记载:

一月至拘尸那国。佛入涅槃处。其城荒废。无人住也。佛入涅槃处置塔……此塔西有一河。伊罗钵底水。南流二千里外。方入恒河……此塔东南卅里。有一寺。名娑般檀寺。有卅余之村庄三五所,常供养彼禅师衣食。②[唐]慧超著,张毅笺释,[唐]杜环著,张一纯笺注《往五天竺国传笺释·经行记笺注》,北京:中华书局,2000年,第5-8页。

根据慧超的记载,在其造访之际伽西亚城址已然荒芜废弃,这比法显、玄奘记载的人烟稀少更加荒凉。慧超记载佛涅槃处的伊罗钵底水,与法显记载的希连河,玄奘记载的波阿特多伐底河都指向同一条河流,即今天流经尼泊尔与印度北方邦的甘达克河 (Gandak),也称纳拉亚尼河 (Narayani River)。此外,慧超记载的位于东南的娑般檀寺,即玄奘记载的天冠塔,这一点也得到了证实。

综上所述,结合前文对各主要遗址发掘过程的考述可知,伽西亚遗址无疑是佛陀涅槃圣地——拘尸那迦。究其形制布局而言,伽西亚佛寺是一种常见的塔院、僧院相组合的模式,且主要的礼拜中心在塔院,这与塔克西拉诸多遗址中的寺院形制布局相似③关于塔克西拉遗址中的佛寺布局,可参见邹飞《塔克西拉佛教遗址发掘历程述论》,《敦煌学辑刊》2017年第3期。。其中,塔院建筑为涅槃寺A,B,以及簇拥在涅槃寺周围的寺院D,M,N,O,E,P等,在这些寺庙的四周均建造像堂;建筑物I,J,C,H则是僧院,其四周同样建造僧房。另外,在涅槃寺A出土的雕刻铭文的铜板和鸠摩罗·笈多时期的银币,涅槃寺B出土的铭文,可证明涅槃寺A,B修建的时间应该在公元4-5世纪。④J.PH.Vogel,‘ Some Seals from Kasia ’,the Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,uranl of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,( Apr.,1907),p.366.