西夏观无量寿经变中的音乐史观察

朱晓峰

(敦煌研究院 考古研究所,甘肃 敦煌 736200)

榆林窟第3窟位于东侧崖面第一层,南、北侧分别与第4和第2窟毗邻。洞窟开凿于西夏,后经元代和清代重修。按刘玉权先生《敦煌西夏洞窟分期再议》的分期,该窟开凿时代大致处于西夏后期,即1140至1227年之间。①西夏第一期 (即西夏前期)洞窟的上限定在元昊占据瓜、沙、肃三州这一年,下限定在乾顺在位结束后(即1036年至1139年前后);西夏第二期 (即西夏后期)洞窟的上限定在仁孝在位前后,下限定在蒙古攻占沙州时期 (即1140年至1227年)。参见刘玉权《敦煌西夏石窟分期再议》,《敦煌研究》1998年第3期,第3页;郑炳林、朱晓峰《榆林窟和东千佛洞壁画上的拉弦乐器研究》,《敦煌学辑刊》2014年第2期,第57页。主室南壁中部西夏绘观无量寿经变一铺,该经变画构图不同于以往敦煌石窟所绘观无量寿经变,由于其打破了固有的净土三尊为核心,种种庄严相向心围绕的模式,而且对 “十六观”“未生怨”的安排以及建筑风格、菩萨形象和乐舞场景都异于前代,因此被施萍婷先生称为敦煌石窟观无量寿经变的新面目和新风貌。②参见施萍婷《敦煌石窟全集·阿弥陀经画卷》,敦煌研究院编《敦煌石窟全集》,香港:商务印书馆,2002年,第239-240页。

经变画整体为纵向构图,画面主体为通常的净土世界佛说法场景,最下部裸露白灰,壁面已漫漶的部分为横幅式分格的 “十六观”和 “未生怨”。主体画面自上而下为两进式佛寺布局,萧默先生认为该部分是寺院后部中轴线一带的建筑。①参见萧默《敦煌建筑研究》,北京:机械工业出版社,2003年,第79页。主体宫殿为三间横向重檐歇山顶建筑,上部左、右各绘两组化佛,正中的宫殿内绘阿弥陀佛、观世音和大势至菩萨,宫殿间左、右廊庑内各绘六身菩萨。主体宫殿前部左、右各绘一重檐攒尖方亭,两方亭内侧左、右各绘一身迦陵频伽,但未持乐器。方亭前部又各绘一重檐歇山顶的楼阁于水池上,方亭与楼阁位于主体画面中间位置并形成类似 “X”形的区域,该区域内绘菩萨、听法部众及孔雀、鹤等奇妙杂色之鸟,其中部分法众持乐器出现。这一部分前部为三间与主体宫殿相同结构的横向建筑,唯一的区别是此三间无殿墙,类似门屋,在左、中、右三间门屋内,各绘有一组 “2+1+2”形式的乐舞组合。门屋间同样以廊庑连接,门屋前部绘听法部众 (图1)。经变画所绘宫殿均为重檐建筑,这种重檐的方式在敦煌壁画中仅见于西夏晚期。②参见萧默《敦煌建筑研究》,第79页。

图1 榆林窟第3窟主室南壁中部观无量寿经变 (采自《中国石窟·安西榆林窟》,图版150)

该经变画中出现了三类不同的乐舞图像,通过对比,我们发现这些乐舞图像在布局上与敦煌石窟常见的净土变是相同的,即同样采用 “上—中—下”三段式的安排,但在乐舞内容和形式上存在差异,通常经变画上部绘不鼓自鸣乐器,中部为迦陵频伽,下部则是乐舞组合;该经变画上部则是迦陵频伽,中部绘法众乐伎,下部同样是乐舞组合,不过乐舞组合也是反常的三组横向并置,不同于通常所见的一组居中或两组纵向排列。除此之外,该经变画与西夏时期的其他乐舞图像又具有一致性,而且西夏时期关于乐舞的记载与之亦有联系。也就是说,该经变画乐舞图像既有摆脱前代影响的尝试,同时也有符合西夏审美特征的展现。以下,本文将按不同类型的乐舞图像进行逐一分析与考证。

一、迦陵频伽

本铺经变画迦陵频伽绘于重檐攒尖方亭左、右内侧,迦陵频伽头部与主体宫殿两侧须弥座齐平,其胸部以上部分与经变画中所绘菩萨一致,双手合十,朝向主尊呈礼拜状,迦陵频伽的翅、腿、跗蹠和爪均绘制清晰,尤其是尾羽,修长舒展,极具动态(图2)。迦陵频伽在显教经典中常以 “出和雅音”和 “法音宣流”①《大正藏》,第12册,第347页。的面目出现,在密教经典中,按《如意轮陀罗尼经》序品第一的记载,同样是 “美妙梵声”②《大正藏》,第12册,第189页。的代名词,

图2 榆林窟第3窟主室南壁中部观无量寿经变中的迦陵频伽(采自《中国石窟·安西榆林窟》,图版150)

因此,即便经变画所绘迦陵频伽未演奏乐器,我们依然将其归入乐舞图像的范畴。另外,从现存榆林窟西夏时期壁画来看,迦陵频伽的绘制应该是常见形式,因为目前能够确定的榆林窟西夏时期洞窟中皆有此类图像,如本铺经变画及其对应的北壁经变画,第10窟主室窟顶南、北披下沿 (图3)以及第29窟主室东壁北侧药师经变主尊说法场景

图3 榆林窟第10窟主室南披下沿西侧和北披下沿东侧所绘迦陵频伽(敦煌研究院提供)

前部的平台 (图4),上述壁画中的迦陵频伽大多未演奏乐器,似乎是对佛教经典中“出和雅音”的直观反映。

图4 榆林窟第29窟主室东壁北侧药师经变中的迦陵频伽 (敦煌研究院提供)

另外,现藏俄罗斯冬宫博物馆编号为X-2349的黑水城出土的13世纪初唐卡中也出现迦陵频伽图像,其中一身完整,另一身仅存右翅。X-2349表现的是净土世界的场景,其中在阿弥陀佛身前的区域,以对称形式绘有奇妙杂色之鸟,①《佛说阿弥陀经》曰:“彼国常有种种奇妙杂色之鸟:白鹄、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟。是诸众鸟,昼夜六时出和雅音,其音演畅五根、五力、七菩提分、八圣道分如是等法。其土众生闻是音已,皆悉念佛、念法、念僧……是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作。”参见《大正藏》,第12册,第347页。包括迦陵频伽、鹦鹉和鹤。严格来说,X-2349左侧所绘为一身双首的共命鸟,而且该共命鸟身前鹦鹉同样以一身双首形式绘制。至于右侧仅存右翅的是单首的迦陵频伽还是双首的共命鸟,现已无法确定。如按照左右对称的方式判断,右侧应同绘共命鸟。但如果依照鹦鹉左双首,右单首的形式,右侧所绘应该为迦陵频伽。不过,左侧的共命鸟依然同上述经变画所绘,双手合十,未演奏乐器 (图5)。考古发掘同样可以佐证这一点,宁夏银川西夏三号陵园遗址的门址、角阙、陵塔、献殿、鹊台、角台等处发掘出土了一批西夏时期作为装饰性建筑构件的迦陵频伽造像,质地包括灰陶、红陶和琉璃,②参见宁夏回族自治区文物考古研究所、银川市西夏陵区管理处《宁夏银川市西夏3号陵园遗址发掘简报》,《考古》2002年第8期,第36页。迦陵频伽外形与上述图像基本一致,均双手合十呈礼拜状,未演奏乐器 (图6)。

图5 图6

二、法众乐伎

在前述 “X”形听法部众所在区域的下方,横向排列四组法众,法众身后各有两身侍从持长柄羽扇站立。其中内侧两组法众均为六身,跽坐于方毯之上,每身头戴通天冠,有头光,着右衽交领长衫,阔袖,双手合十呈礼拜状。外侧两组同为六身,同样跽坐于方毯上,有头光,每身戴狮头帽,其中位于左侧内向的两身分别持竖箜篌和曲项琵琶,但可以明显看出仅是持乐器,并未演奏,因为持竖箜篌者的动作近似肩搭竖箜篌,持琵琶者竖抱琵琶,右手置于琵琶捍拨处。右侧内向有三身持乐器者,分别持拍板、曲项琵琶和竖箜篌,拍板由于前部头光遮挡仅露出上方三分之一的部分,持琵琶的姿势同于左侧,竖箜篌则是被斜握于共鸣箱下侧位置,按画面呈现也是未演奏乐器。按经变画的对称原则看,左侧内上应该也有一身持拍板,只是在绘制时考虑到头光遮挡的缘故而被省略。此处壁面有局部剥落痕迹,因此不排除还有其他乐器被绘入的可能,不过目前能够辨认的仅有左侧两身,右侧三身 (图7)。

图7 榆林窟第3窟主室南壁中部观无量寿经变中持乐器的法众(采自《中国石窟·安西榆林窟》,图版150)

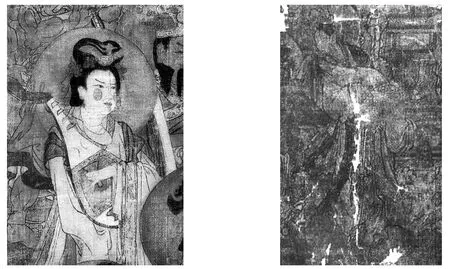

此类持乐器形象在其他敦煌经变画中未见到,因此需要对其身份进行探讨。首先从外形来看,其中最明显的特征是戴狮头帽,帽上有类似长发的线条以表现鬃毛。值得注意的是,该帽饰不同于敦煌壁画中力士所戴呈斑纹状的虎头帽,如榆林窟第15窟前室北壁所绘力士 (图8),但戴狮头帽的形象在敦煌壁画中多有绘制,如榆林窟第25窟主室北壁弥勒经变中的天龙八部神将 (图9),第33窟主室西壁说法图所绘两身天王以及第34窟主室西壁说法图所绘一身天王 (图10),而且第33、34窟天王均手持琵琶以棙拨奏。由于第33窟说法图左侧天王是有题名的,所以该题名可以为确定其身份提供直接的证据,根据现存壁面的实际情况,题名现仅存五字,按长度原题名应多于五字,字迹经辨认为:“南无乹闥婆……”,即南无乾达婆,所以此处完整的题名很可能就是《佛说佛名经》卷五记载的 “南无乾达婆王佛”或《五千五百佛名神咒除障灭罪经》卷一记载的 “南无乾达婆王如来”。①《大正藏》,第14册,第137、322页。

图8 图9

图10 榆林窟第33、34窟主室西壁说法图中的天王(敦煌研究院提供)

乾达婆作为天龙八部之一,在佛教经典中较多见,通常是佛国世界音乐的象征,如《佛说长阿含经》卷十八,阎浮提州品第一曰:

佛告比丘:雪山右面有城,名毗舍离,其城北有七黑山,七黑山北有香山,其山常有歌唱伎乐音乐之声。山有二窟,一名为昼,二名善昼,天七宝成,柔濡香洁,犹如天衣,妙音乾达婆王从五百乾达婆在其中止。②《大正藏》,第1册,第117页。

《妙法莲华经》卷第一,序品第一曰:

尔时释提桓因,与其眷属二万天子俱。复有名月天子、普香天子、宝光天子、四大天王,与其眷属万天子俱……有四紧那罗王——法紧那罗王、妙法紧那罗王、大法紧那罗王、持法紧那罗王,各与若干百千眷属俱。有四乾达婆王——乐乾达婆王、乐音乾达婆王、美乾达婆王、美音乾达婆王,各与若干百千眷属俱。③《大正藏》,第9册,第2页。

除狮头帽外,经变画法众形象的另一明显特征是仅手持乐器并未演奏,这在西夏时期的其他图像中也有出现,如黑水城出土现藏俄罗斯冬宫博物馆编号为X-2424的丝质卷轴,其中所绘一身女性形象同样手持琵琶出现在画面中。此外,在宁夏贺兰县宏佛塔出土绢画炽盛光佛像中也绘有手持琵琶的形象。①宁夏回族自治区文物管理委员会办公室、贺兰县文化局《宁夏贺兰县宏佛塔清理简报》,《文物》1991年第8期,第4页。通过对比,两处出现的琵琶均为曲项琵琶,X-2424所绘琵琶图像比之观无量寿经变更为精细,如绘出了琵琶的品柱、凤眼,而且该女性手持棙位于琵琶捍拨处,经变画中则无棙。除琵琶形制外,最大的区别集中在持琵琶者的形象上,X-2424为象征十一曜中金星的女性形象,这体现了西夏时期对星宿文化的崇拜,②邱孟冬等编《丝路上消失的王国——西夏黑水城的佛教艺术》,台北:台北历史博物馆,1996年,第228页;[俄]萨莫秀克著,谢继胜译《西夏王国的星宿崇拜——圣彼得堡艾尔米塔什博物馆黑水城藏品分析》,《敦煌研究》2004年第4期,第63-70页。而经变画中的形象为戴狮头帽、着长衫的男性形象,这与女性星宿形象明显不合 (图11)。除西夏时期,榆林窟五代第33窟主室南壁西侧所绘牛头山瑞像中也出现了手持琵琶非演奏状态的男性世俗乐伎,但其装束为戴幞头、着襕袍的形象,同样与经变画所绘有异。

图11 黑水城出土X-2424星宿神丝质卷轴和宏佛塔出土绢画炽盛光佛像 (局部)(采自《丝路上消失的王国——西夏黑水城的佛教艺术》,图版57;《宁夏贺兰县宏佛塔清理简报》,彩色插页2)

综合以上图像信息,我们发现第3窟观无量寿经变所绘法众形象与敦煌壁画所绘乾达婆最为接近,唯一的不同在于前者是持乐器,而后者在画面中呈明显的演奏状态,但非演奏却持乐器的形象除本铺经变画外,目前仅见女性星宿形象和男性世俗乐伎形象,这同样与经变画有差距。依目前有限的资料,本文推论也仅能到此,至于经变画所绘的形象究竟如何确定,只能暂时存疑。当然,也不排除此类形象与西夏当时存在的某种乐部或演奏形式相关的可能性,但按照此类形象在经变画中被安排在主尊身前的位置和同组其他形象双手合十的动作推断,该部分音乐形象在经变画中的功能应该以音乐供养为主,因此本文暂以 “法众乐伎”称之。

三、乐舞组合

本铺经变画乐舞组合分别绘于画面前部左、中、右位置的门屋之内,形式均为“2+1+2”,如前所述,经变画出现多个乐舞组合的方式在莫高窟中唐第112窟主室南壁所绘观无量寿经变等中均有出现,但本铺经变画与上述在乐舞组合的布局和数量上有明显区别。通常,经变画即便出现多个乐舞组合,也都是沿画面纵向轴线左右对称排列的,①朱晓峰《唐代莫高窟壁画音乐图像研究》,兰州:甘肃教育出版社,2020年,第356-365页。左、右侧的组合并未沿纵向轴线对称。正是由于遵循了不同的对称方式,通常经变画如出现两组乐舞组合是无法处在同一平面上的,故以纵向轴对称排列,不同于本铺经变画三组乐舞组合处于同一平面且横向排列 (图12)。以下,本文分别从左至右按乐舞组合Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ进行表述。

图12 榆林窟第3窟主室南壁中部观无量寿经变中的乐舞组合(采自《中国石窟·安西榆林窟》,图版150)

就单个乐舞组合而言,其排列形式与通常经变画一致,即两侧菩萨乐伎演奏乐器,中间舞伎起舞。乐舞组合Ⅰ中菩萨乐伎与舞伎配饰和穿着一致,头戴花冠,两侧悬赭石色飘带,顶束发髻,额前为螺发。耳部饰耳珰,胸前佩璎珞,上臂套臂钏,腕部戴腕钏。上身赤裸,肩搭飘带,双臂同样有正面石绿背面土黄的飘带环绕,下身配土黄色腰裙和赭石色长裤,赤足 (图13)。左内侧乐伎似半跏趺坐,手持钹呈敲击状。左外侧乐伎被其前部一身法众头光遮挡,仅绘出头部及吹奏的排箫。右内侧乐伎较为特殊,其双手以左手内,右手外的位置前后排列,按手指抬按的动作,应该是在演奏某种竖吹的管类乐器,经仔细辨认壁面,其双手并未持任何管类装置的痕迹,但在乐伎左手与口部之间,有一赭石色绘制的埙,其外观扁圆,有明确吹口,乐伎口部位于埙吹口处呈吹奏状。埙在敦煌石窟壁画所绘数量稀少,目前依然能够看到的如莫高窟初唐第220窟主室南壁西方净土变菩萨乐伎所奏 (图14),通过对比,可以确定本铺经变画乐伎手持的就是埙,而乐伎演奏手型的差异应该是壁画绘制过程中出现的。右外侧乐伎半跏趺坐于门屋内,双手各持一件鼗鼓播奏。除埙外,经变画所绘其他三件乐器如钹均以赭石色绘制,排箫音管两侧均有用于加固的装置,鼗鼓均为一柄叠三鼓的形制。乐舞组合Ⅰ中间舞伎左腿单腿微曲站立,右腿呈吸腿动作,左臂平置,右臂上举,双手持长巾呈舞蹈姿态。

图13 榆林窟第3窟主室南壁中部观无量寿经变中的乐舞组合Ⅰ(采自《中国石窟·安西榆林窟》,图版150)

图14 榆林窟第3窟主室南壁观无量寿经变和莫高窟第220窟南壁西方净土变所绘埙(采自《中国石窟·安西榆林窟》,图版150;《敦煌石窟全集·音乐画卷》,图版163)

乐舞组合Ⅱ中左内侧乐伎演奏贝,贝通体以赭石色绘制,乐伎口部位于贝的壳顶处吹奏。左外侧乐伎横抱曲项琵琶,右手持棙拨奏,琵琶通体为土红色,以白底赭石色纹样绘出捍拨。右内侧乐伎演奏一竖吹管乐器,该乐器管身较通常壁画所绘筚篥稍长,但乐器吹口处细节不甚明显,结合敦煌壁画所绘竖吹管类乐器特征,暂以尺八称之。右外侧乐伎手持拍板演奏,拍板以土红色绘制,由上圆下方的五块板组成。中间舞伎同样双手持长巾起舞,身形姿态皆与乐舞组合Ⅰ舞伎一致,说明为同一舞种的展示 (图15)。

图15 榆林窟第3窟主室南壁中部观无量寿经变中的乐舞组合Ⅱ(采自《中国石窟·安西榆林窟》,图版150)

乐舞组合Ⅲ右内侧乐伎呈半跏趺坐,其双腿上部横置一琴,琴头处依稀可见岳山,琴尾处冠角清晰可辨,琴的侧面以圆点标有三个徽位,其余未见。乐伎左手位于琴面上,食指上翘做按弦取音状,右手被左外侧乐伎头部遮挡,具体动作不明。琴的图像在敦煌石窟壁画中数量较少,但本窟除该图像外,在北壁中部经变画中也绘有琴的图像。左外侧乐器横抱一弹拨乐器,该器为典型的盘圆柄直造型,乐伎持棙拨奏,其余细节如是否有品柱,琴头造型均因壁面漫漶而模糊不清,本文暂称为阮咸。右内侧乐伎演奏腰鼓,此鼓鼓面向上置于乐伎胸前,乐伎双手位于鼓面上做击打状,腰鼓为广首纤腹,上下鼓面间绘有赭石色的鼓绳。腰鼓鼓面向上的固定方式在敦煌石窟壁画中不多见,但在本窟壁画却非特例,同壁东侧曼荼罗所绘乐伎同样以此种方式持腰鼓演奏。右外侧乐伎同样被身前一身法众头光遮挡,仅露出乐伎头部和土红色拍板的上端部分。中间舞伎的身体呈左腿吸右腿立的动作,与乐舞组合Ⅱ舞伎相互对称 (图16)。

图16 榆林窟第3窟主室南壁中部观无量寿经变中的乐舞组合Ⅲ(采自《中国石窟·安西榆林窟》,图版150)

梳理完经变画乐舞组合的内容后,我们将三个组合的乐队编制和舞伎做统计如下,根据统计来看,尽管单个乐舞组合是按照通常的经变画模式排列的,但由于乐伎数量仅有四身,难以得出有效的乐队编制结论。如果将三个组合的用乐做一整合,其体现的信息与敦煌壁画经变画乐舞组合是有一定关联的,这主要表现在该经变画乐舞组合整体上突出对打击乐器的使用,六件打击乐器中有三件是鼓类乐器,而且数量依次是打击乐器最多,吹管乐器次之,弹拨乐器最少,该特征与莫高窟五代和榆林窟唐、五代时期经变画乐舞编制侧重吹管乐器,极少使用鼓类乐器的特征不同,但与莫高窟唐代经变画乐舞编制特征一致。因此,我们需要分析作为西夏时期经变画乐舞编制的这种特征从何而来,与现实的西夏用乐特征间是否存在联系。

表1 观无量寿经变乐舞组合乐舞编制统计

西夏时期音乐的沿革,在《西夏书事》《西夏纪》等文献中有大致记载,《西夏书事》卷十二记载:

景祐四年、契丹重熙六年、元昊大庆元年 (1037)春正月,始制蕃书,改元。秋七月,更定礼乐。

夏州沿党项蕃俗,自赤辞臣唐,始习尊卑跽拜诸仪。而其音乐,尚以琵琶,击缶为节。禧宗时,赐思恭鼓吹全部,部有三驾:大驾用一千五百三十人,法驾七百八十一人,小驾八百一十六人:俱以金钲、节鼓、鼓、大鼓、小鼓、铙鼓、羽葆鼓、中鸣、大横吹、小横吹、觱栗、桃皮、笳、笛为器。历五代入宋,年隔百余,而其音节悠扬,声容清厉,犹有唐代遗风。迨德明内附,其礼文仪节,律度声音,无不遵依宋制。元昊久视中国为不足法,谓野利仁荣曰:“王者制礼作乐,道在宜民。蕃俗以忠实为先,战斗为务,若唐宋之缛节繁音,吾无取焉。”于是,于吉凶、嘉宾、宗祀、燕享,裁礼之九拜为三拜,(沈括《笔谈》云,元昊令国中悉用胡礼,即此。)革乐之五音为一音,(王巩《闻见近录》云,增五音为六,与《夏台事迹》异。)令于国中,有不遵者,族。

按:书西夏礼乐始此。①[清]吴广成撰,龚世俊等校证《西夏书事校证》,兰州:甘肃文化出版社,1995年,第143-146页;[清]戴锡章编撰,罗矛昆点校《西夏纪》,银川:宁夏人民出版社,1988年,第157-160页。

根据引文,西夏音乐的记载最早可追溯至党项羌拓跋赤辞时期,时间应该在唐贞观年间(627-649),②参见吴天墀《西夏史稿》,桂林:广西师范大学出版社,2006年,第6-7页。但乐器仅言琵琶与缶,可见早在党项羌时代,其音乐中就存在外来因素而且可能相对单一。至唐禧宗朝 (862-888),也就是夏州政权时期,唐政府曾赐拓跋思恭鼓吹部三架,这种有组织、有规模的中原政府给赐行为,无疑极大丰富和推动了党项民族的音乐。根据记载推测,中原赐乐应该不止一次,而且一直持续到德明时期(1004-1031)。正因如此,记载中才会有 “犹有唐代遗风” “无不遵依宋制”的说法,这也促使元昊于大庆元年 (1037)更定礼乐,而礼乐的制定以务实为先,推行则以强制为准。之后,西夏音乐历时一百多年去 “中原化”的发展,至仁孝人庆二年(1145),西夏政府对之前的音乐又进行二次改革,在前代基础上融合中原音乐的元素,并在人庆五年 (1148)正式完成重制。

《西夏书事》卷三十六记载:

绍兴十八年、夏人庆五年 (1148)春正月,使贺金正旦及万寿节。

夏五月,新律成。

西夏音乐,经元昊更张,久非唐末遗音。仁孝使乐宫李元儒采中国乐书,参本国制度,历三年始成,赐名 “新律”,进元儒等官。③[清]吴广成撰,龚世俊等校证《西夏书事校证》,第417-418页; [清]戴锡章编撰,罗矛昆点校《西夏纪》,第573-574页。

以上就是根据有限的文献梳理的西夏音乐历史,①关于西夏音乐发展历程的详细梳理,参见孙星群《西夏辽金音乐史稿》,北京:中国青年出版社,1997年,第151-161页。记载既包括元昊和仁孝时期乐改的礼乐,也包括鼓吹等其他音乐。我们发现,在首次制乐的大庆元年 (1037)至二次制乐的人庆二年 (1145)之间,西夏音乐应该是朝着简约务实、突出本民族特征的方向发展,除此之外,西夏音乐一直没有脱离中原音乐的窠臼。我们以西夏二次制乐为例说明,记载明言 “仁孝使乐宫李元儒采中国乐书”,那么此 “中国”对应的应该是高宗时期的南宋政府,所以二次制乐吸收的中原音乐也当与宋代音乐有关,即宋代的雅乐、燕乐等。敦煌石窟壁画是自唐代开始大量出现乐队的,通常这些乐队编制与唐代燕乐系统有关联。②参见朱晓峰《唐代莫高窟壁画音乐图像研究》,第213-226页。第3窟营建的时间按前述大致在1140至1227年之间,这与西夏二次制乐完成的1148年接近,假设榆林窟第3窟观无量寿经变乐舞组合的乐队编制与西夏时期真实用乐有关,那该真实用乐中就应当包含吸收自宋代的音乐,具体应该是宋代的燕乐系统。

《宋史·乐志》记载:

燕乐

古者,燕乐自周以来用之。唐贞观增隋九部为十部,以张文收所制歌名燕乐,而被之管弦。厥后至坐部伎琵琶曲,盛流于时,匪直汉氏上林乐府、缦乐不应经法而已。宋初置教坊,得江南乐,已汰其坐部不用。自后因旧曲创新声,转加流丽。政和间,诏以大晟雅乐施于燕飨,御殿按试,补徵、角二调,播之教坊,颁之天下……绍兴中,始蠲省教坊乐,凡燕礼,屏坐伎。乾道继志述事,间用杂攒以充教坊之号,取具临时,而廷绅祝颂,务在严恭,亦明以更不用女乐,颁示子孙守之,以为家法。于是中兴燕乐,比前代犹简,而有关乎君德者良多。

教坊

自唐武德以来,置署在禁门内。开元后,其人浸多,凡祭祀、大朝会则用太常雅乐,岁时宴享则用教坊诸部乐。前代有宴乐、清乐、散乐,本隶太常,后稍归教坊,有立、坐二部。宋初循旧制,置教坊,凡四部……乐用琵琶、箜篌、五弦琴、筝、笙、觱栗、笛、方响、羯鼓、杖鼓、拍板。

法曲部,其曲二,一曰道调宫《望瀛》,二曰小石调《献仙音》。乐用琵琶、箜篌、五弦、筝、笙、觱栗、方响、拍板。龟兹部,其曲二,皆双调,一曰《宇宙清》,二曰《感皇恩》。乐用觱栗、笛、羯鼓、腰鼓、揩鼓、鸡楼鼓、鼗鼓、拍板。鼓笛部,乐用三色笛、杖鼓、拍板。

云韶部者,黄门乐也。开宝中平岭表,择广州内臣之聪警者,得八十人,令于教坊习乐艺,赐名箫韶部。雍熙初,改曰云韶。每上元观灯,上巳、端午观水嬉,皆命作乐于宫中。遇南至、元正、清明、春秋分社之节,亲王内中宴射,则亦用之……乐用琵琶、筝、笙、觱栗、笛、方响、杖鼓、羯鼓、大鼓、拍板。杂剧用傀儡,后不复补。①[元]脱脱等撰《宋史》卷142《乐十七》,北京:中华书局,1977年,第3345-3360页。

根据记载,宋代燕乐机构包含教坊、云韶部、钧容直、东西班乐、四夷乐等,其中教坊又包含大曲部、法曲部、龟兹部和鼓笛部,②杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册,北京:人民音乐出版社,1981年,第414页。按《宋史》卷一百四十二行文,教坊可能还包括由小儿队和女弟子队组成的队舞和百戏。记载中,燕乐所用二十八调和各部乐曲皆有明确记载,如教坊十八调四十大曲、法曲部二曲、龟兹部二曲等。如果将乐曲作为对比参照,问题可能就迎刃而解,但敦煌壁画中的乐舞组合作为佛教语境下乐舞的呈现,缺失的恰恰是乐曲。西夏时期则由于史料的缺乏,目前所见的现实音乐的乐队编制正是基于敦煌石窟壁画所绘的乐舞组合而来,③孙星群《西夏辽金音乐史稿》,第61-77页。也就无法拿他山之石再攻他山之石,因此在既无西夏时期乐队编制信息可以参考,也无法提供燕乐乐曲作为对比的前提下,只能根据宋代有记载的燕乐乐队编制信息与西夏第3窟观无量寿经变乐舞组合的乐队编制进行对比。

表2 宋代燕乐系统与西夏第3窟观无量寿经变乐舞组合乐舞编制对比

通过对比,以上乐队编制除教坊四部所用打击乐器与弹拨乐器数量相当外,其余均突出打击乐器的数量,而且突出了对鼓类乐器的使用,这种方式也与唐代莫高窟经变画乐舞组合特征一致,而唐代莫高窟经变画乐舞组合编制多来自唐代的燕乐系统,这说明从唐代到宋代燕乐乐队的编制,从唐代莫高窟到西夏榆林窟经变画乐舞组合编制,都具有相同的特征。

再来看西夏二次制乐后出现的乐器,编著于西夏乾祐二十一年 (1190)《番汉合时掌中珠》作为西夏文与汉文对音对意的辞书,记载有一部分乐器名称,根据此文献在当时的实用性,我们认为其中出现的乐器应该是西夏社会普遍使用的,这样才符合西夏文的创制和流行。乐器名称出现在该书的 “人事下”,其中与佛教相关的乐器在供养物和法器部分罗列,其余乐器单独罗列,具体如下:

磬钟、铙钹、铜鼓、净瓶、法鼓、海螺、金刚杵、铃

三弦、六弦、琵琶、琴、筝、箜篌、管、笛、箫、笙、筚篥、七星、吹笛、击鼓、大鼓、丈鼓、拍板①[西夏]骨勒茂才著,黄振华等整理《番汉合时掌中珠》,银川:宁夏人民出版社,1989年,第115、137-138页。

前述编号为Дx02822《蒙学字书》或Дx2822《杂字》的 “音乐部第九”也出现了部分乐器名称,如:

除上述外,在 “礼乐部第十五”中有 “礼乐”,“司分部十八”中有 “教坊”词条,③俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编《俄藏敦煌文献》第10册,第65-66页;俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编《俄藏黑水城文献》第6册,第144-145页。Дx02822的年代由孙星群考订大致在1144至1145年,④参见孙星群《西夏汉文本 〈杂字〉“音乐部”之剖析》,《音乐研究》1991年第4期,第95页。其考证依据的正是前述西夏二次制乐,因此在此处不具备参考价值,但不能否认的是,上述文献中出现的乐器是可以与宋代燕乐和榆林窟第3窟观无量寿经变乐舞组合中的乐器做到基本对应的,而且如 “礼乐”“傀儡”“教坊”这些词汇在《宋史》《杂字》的出现也能够说明西夏时期音乐对宋代的借鉴和效仿。综合以上,假设西夏吸收南宋音乐并完成制乐,之后再将燕乐的用乐编制以某种方式传播至瓜州地区,最后被绘制在榆林窟第3窟内,这在逻辑上是连贯的,但这也仅仅是依有限史料的推测,如果推测成立,第3窟的营建时间就应该在西夏二次制乐完成的1148年之后,因为在此之前,西夏音乐中可能没有太多的中原燕乐因素。

——为榆林抗洪救灾而作