大理白族自治州新型农民发展指数研究*

胡涛,李克强

(中央民族大学经济学院,北京市,100081)

0 引言

无论是实现农业的现代化转型,还是国家的乡村振兴战略,其主体和关键都在于农民,农民素质和能力的高低举足轻重、影响重大。我国的农业现代化转型发展起步较晚、农民的素质和能力整体偏低,这与时代对农民的要求不符,因此培育一支具有主体发展意识和高素质能力的新型农民就成为当前迫在眉睫的任务。

如何有效地展开新型农民培育工作?要回答这个问题,就必须首先厘清新型农民的概念和其发展的内涵。新型农民是与传统农民相对应的,因此在概念和内涵上具有传承性;但与传统农民不同的是,新型农民是面向市场需求来组织生产的,以盈利为主要目的,积极参与市场交换与社会分工,通常具有较高的知识文化、技术水平和组织程度,这是新型农民内涵的创新性。要培育好新型农民,就得从提高或改进新型农民新的内涵方面出发来展开。

现有文献主要停留在对于一般意义上的农民和新型农民的研究,如关于新型农民形成的原因或背景、新型农民培育的意义、新型农民的内涵或构成要素、新型农民培育的具体内容以及培育路径等,较少有关于新型农民发展能力的量化分析和实证研究,尤其是针对民族地区新型农民发展能力指数的研究尚属空白,因此,本文的研究在新型农民发展研究领域或将有所创新。本文以大理州新型农民基本情况为例,通过层次分析法建立评价指标体系,计算出大理州各地区新型农民的生产能力、市场能力和组织能力指数,以指导大理州财政支持新型农民发展政策的制定,并为其他少数民族地区财政支农和新型农民培育工作提供理论借鉴。

1 相关概念界定

1.1 传统农民

《不列颠百科全书》一书中,农民被翻译为peasant,意为“作为小块土地所有者或农业劳动者耕种土地的一个阶级的任何成员”[1]。在《中国大百科全书》中,农民被定义为“从事农、林、牧、渔活动并在农村居住和生活的人”[2]。以往学术界和理论界对农民的概念界定往往基于以下几个角度:阶级属性、社会分工或职业属性、户籍划分、生活方式以及文化范式[3-4]。随着我国农业现代化转型和乡村振兴的实施,农民概念的内涵和外延也在改变,因此对农民的概念界定也应该更新。由于传统农民的生产以满足自己和家庭成员的基本生存需求为目的,主要表现为自给自足的家庭生产,较少有剩余产品用于市场交换,因此本文把传统农民定义为“以满足自己和家庭成员的基本生存为主要目的,以自给自足的家庭劳动为主要生产形式的农业劳动者”。

1.2 新型农民

从新型农民的产生背景来看,《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中正式提出“新型农民”这一概念;《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出,“实施乡村振兴战略要坚持农民主体地位,切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用,大力培育新型职业农民。”杨海东等[5]认为新型农民是传统农民的转型,新型农民的出现是为了适应工业化、城市化、信息化和农业现代化(四化)所带来的农业农村在组织制度、经营体系和市场形态上的变化而产生的结果;隋筱童[6]提出新型农民是在乡村振兴战略实施背景下产生的主体,是以集体来行动的组织程度较高的主体,是拥有市场议价能力的主体,是从兼业化、碎片化的家庭经营走向专业化、规模化的市场经营的主体。由于新型农民的内涵包括“善经营、成组织、有文化、懂技术”等特征,根据其内涵本文将新型农民定义为:“以盈利为主要目的,面向市场需求来组织生产,参与市场交换与社会分工的,有文化、懂技术、善经营、成组织的农业劳动者。”

1.3 新型农民发展

根据前面所述,新型农民的基本内涵包括“参与市场交换与社会分工、有文化、懂技术、善经营、成组织”等特征,根据其特征本文将新型农民发展内涵量化于“生产能力、市场能力和组织能力”三个层面,以便于后面做量化、指数分析。

其中,生产能力体现的是新型农民“有文化、懂技术”的特征,即农民通过学习新知识新技能,采用新技术新设备来提高自己扩大再生产、增加农业产出的能力,而农业综合生产能力是在一定地区、一定时期和一定经济技术条件下,由农业生产诸要素综合投入所形成,可以相对稳定地达到一定水平的农业综合产出能力[7]。市场能力体现的是新型农民“参与市场交换与社会分工、善经营”的特征。一般来说,新型农民市场能力应包括农民在市场中的谈判定价能力、对市场信息的捕获和掌握能力、经营管理能力和风险抵御能力等。组织能力体现的是新型农民“成组织”的特征,即新型农民通过参加农民合作社、“公司+农户”、农业企业或农村集体经济等组织来降低风险、共享资源、优势互补、共同发展的能力。王云飞[8]提出“农民组织能力主要是指农民的自我组织能力”,学术界认为传统农民没有自我组织能力,传统农民自给自足的家庭生产方式注定了农民之间没有相互交往的需要,相反这种生产方式使农民之间互相隔离开来[9]。

2 大理州新型农民发展基本情况

2.1 大理州农业经营户情况统计

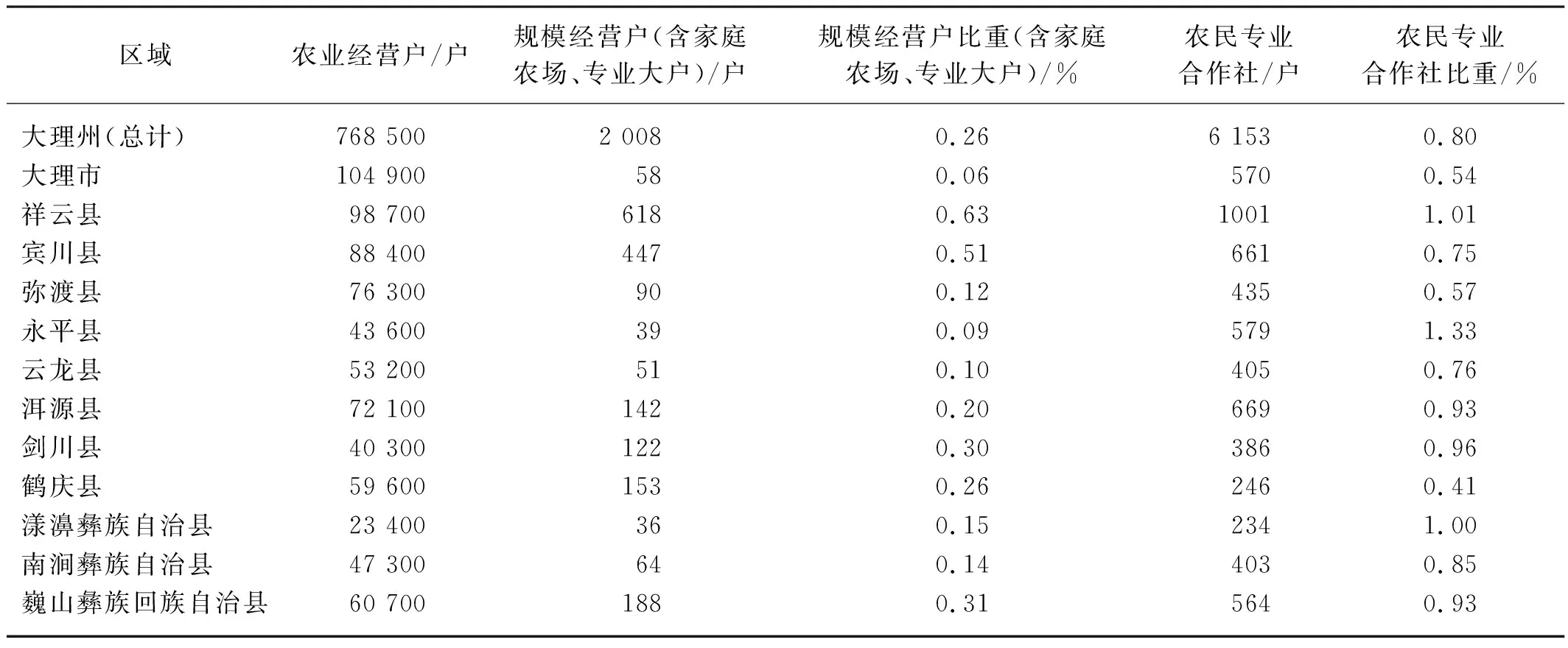

大理州农业经营户情况统计详见表1。

表1 大理州农业经营户情况统计(2019年)Tab. 1 Statistics on agricultural operating households in Bai Autonomous Prefecture of Dali (2019)

2.2 大理州新型农民基本情况抽样统计

大理州新型农民基本情况抽样统计情况详见表2。

2.3 大理州基本概况

大理州位于云南省中部偏西,首府位于大理市,下辖8个县以及3个少数民族自治县,是西南地区开发较早的少数民族地区。大理州人口共有363.52万人,世居13个少数民族,其中白族人口占总人口的三分之一,是我国唯一的白族自治州。大理州农业种类比较齐全,农林牧渔业均有开展,其中高原特色种植业和绿色食品牌产业比较发达。大理州共有农业经营户768 500 户,其中规模经营户2 008户,农民专业合作6 153 户。2019年,全州完成农业总产值495.69亿元,年均增长5.3%;农村常住居民人均可支配收入12 665 元、增长10.2%。

表2 大理州新型农民基本情况抽样调查统计Tab. 2 Sampling statistics on the basic information of new farmers in Bai Autonomous Prefecture of Dali

3 大理州新型农民发展能力评价指标体系

通过构建评价指标体系对新型农民发展能力进行评价是比较可行的做法,而构建评价指标体系,首先需要确定指标构建的原则。刘冬梅等[10]提出设定评价指标体系时需要注意三点原则:第一,评价指标应具有适用性;第二,开发的系统或模型应在技术上具有可行性;第三,开发的系统或模型应在经济上可持续、在操作模式上可复制。

建立新型农民发展能力评价指标体系后,下一步是对各指标进行赋值。对各评价指标进行赋值的方法有多种,如果赋值方法过于依赖专家的主观经验,虽能使指数计算的结果较符合理论依据,但会降低计算结果的客观性;如果赋值方法仅参照数据本身所涵盖的信息,而脱离专家的理论经验,则会使计算结果与现实经验出现不一致的情况。在对指标赋值的方法中,层次分析法(AHP)是一个较好的方法,每个层次指标先根据专家的经验建议进行赋值,以满足分析的理论依据,然后再通过两两比较的方法确定不同指标的重要性程度,以保证计算结果的客观性。本文采用层次分析法(AHP)进行评价指标的赋值,运用德尔菲法、层次分析法建立大理州新型农民发展能力评价模型(本文德尔菲法中对各指标权重进行赋值的专家组为中央民族大学经济学院李克强等教授)。

3.1 新型农民生产能力评价指标体系

结合指标构建原则、数据来源的可获得性及可操纵性,本文大理州新型农民生产能力评价指标体系设计如表3所示。

表3 大理州新型农民生产能力评价指标体系Tab. 3 Productive capacity evaluation index system ofnew farmers in Bai Autonomous Prefecture of Dali

本文运用德尔菲法吸取各专家的看法,最终确定农机农技使用率A1、农民受教育程度A2、是否受过农业专业技术培训A3、是否参加新型农民培训(班)A4的4阶成对比较矩阵为

(1)

通过层次分析法,得出农机农技使用率A1,农民受教育程度A2,是否受过农业专业技术培训A3,是否参加新型农民培训(班)A4的特征向量分别为(0.357,1.953,0.931,0.758),对于目标层新型农民生产能力提升Z1的权重分别为(0.089 275 47,0.488 335 43,0.232 804 08,0.189 585 00),保留两位小数处理权重为(0.09、0.49、0.23、0.19)。针对4阶判断矩阵计算得到CI值为0.008,针对RI值查表为0.890,计算得到CR值为0.009,小于0.1,意味着本文研究判断矩阵满足一致性检验,计算所得权重具有一致性。具体详见表4。

表4 大理州新型农民生产能力AHP层次分析结果Tab. 4 AHP results of productive capacity ofnew farmers in Bai Autonomous Prefecture of Dali

3.2 新型农民市场能力评价指标体系

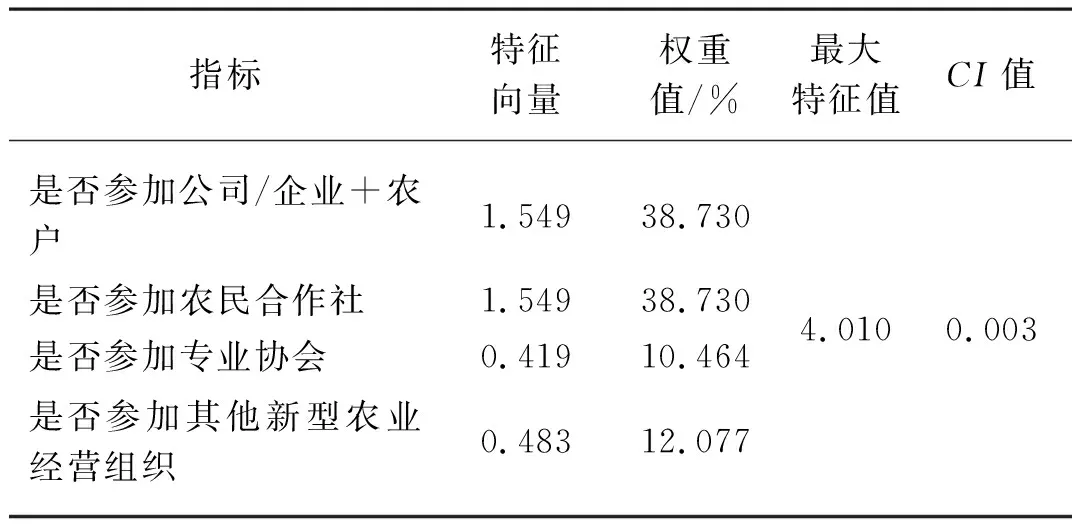

本文大理州新型农民市场能力评价指标体系设计如表5所示。

表5 大理州新型农民市场能力评价指标体系Tab. 5 Marketing capacity evaluation index system ofnew farmers in Bai Autonomous Prefecture of Dali

本文运用德尔菲法吸取各专家的看法,最终确定指标层农民受教育程度A2、是否使用普通话交流A5、是否参加农民合作社A6、是否采用新型农业经营方式A7、是否做了品牌推广A8、是否采用电子商务销售方式A9、是否购买农业保险A10的7阶成对比较矩阵为

(2)

通过层次分析法得出农民受教育程度A2、是否使用普通话交流A5、是否参加农民合作社A6、是否采用新型农业经营方式A7、是否做了品牌推广A8、是否采用电子商务销售方式A9、是否购买农业保险A10的特征向量为(0.737,0.368,2.180,1.420,0.674,0.737,0.884),对于目标层Z2新型农民市场能力提升的权重分别为(0.105 218 40,0.052 609 20,0.311 403 50,0.202 918 00,0.096 289 83,0.105 218 40,0.126 342 64),保留两位小数处理权重为(0.11、0.05、0.31、0.20、0.10、0.11、0.13)。本次针对7阶判断矩阵计算得到CI值为0.011,针对RI值查表为1.360,计算得到CR值为0.008,小于0.1,意味着本次研究判断矩阵满足一致性检验,计算所得权重具有一致性。具体详见表6。

表6 大理州新型农民市场能力AHP层次分析结果Tab. 6 AHPresults of marketing capacity of new farmers inBai Autonomous Prefecture of Dali

3.3 新型农民组织能力评价指标体系

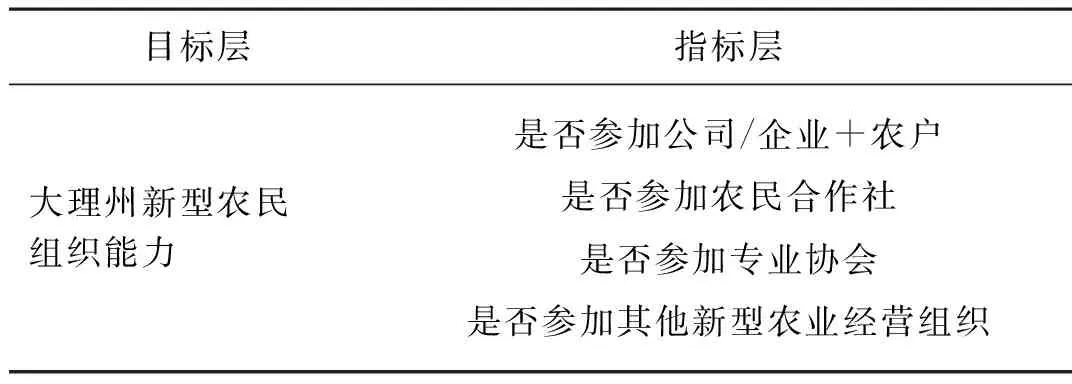

本文大理州新型农民组织能力评价指标体系设计如表7所示。

表7 大理州新型农民组织能力评价指标体系Tab. 7 Organizing capacity evaluation index system ofnew farmers in Bai Autonomous Prefecture of Dali

本文运用德尔菲法吸取各专家的看法,最终确定指标层是否参加公司/企业+农户A11、是否参加农民合作社A6、是否参加专业协会A12、是否参加其他新型农业经营组织A13的4阶成对比较矩阵为

(3)

通过层次分析法,得出是否参加公司/企业+农户A11、是否参加农民合作社A6、是否参加专业协会A12、是否参加其他新型农业经营组织A13的特征向量为(1.549,1.549,0.419,0.483),对于目标层Z3新型农民组织能力提升的权重分别为(0.387 298 38,0.387 298 38,0.104 637 09,0.120 766 12),保留两位小数处理权重为(0.39、0.39、0.10、0.12)。本次针对4阶判断矩阵计算得到CI值为0.003,针对RI值查表为0.890,计算得到CR值为0.004,小于0.1,意味着本次研究判断矩阵满足一致性检验,计算所得权重具有一致性。

大理州新型农民组织能力AHP层次分析结果,具体详见表8。

表8 大理州新型农民组织能力AHP层次分析结果Tab. 8 AHP results of organizing capacity of new farmers inBai Autonomous Prefecture of Dali

4 大理州新型农民发展能力指数分析

4.1 大理州新型农民生产能力指数

根据大理州新型农民基本情况抽样调查统计(表2),再根据层次分析法算出的新型农民生产能力各指标权重,可计算出大理州各地区新型农民生产能力指数如表9所示。

从表9看出,大理州总体新型农民生产能力指数为2.183 3,略小于大理州新型农民生产能力指数平均值2.191 4。从各地区新型农民生产能力指数来看,生产能力指数最高的地区为漾濞彝族自治县,其指数为2.494 3;其次为鹤庆县和洱源县,生产能力指数分别为2.440 0和2.439 1。这3个县区的生产能力指数均在2.4以上,远高于大理州其他县区和整体的平均指数水平,说明这3个县区的新型农民生产能力水平较高。生产能力指数最低的地区为南涧彝族自治县,其指数为1.776 7,远低于大理州其他县区和整体的平均指数水平;其次为云龙县(2.016 0)、大理市(2.048 9)、永平县(2.076 2)和宾川县(2.084 5),这几个县区的生产能力指数也低于大理州新型农民生产能力指数均值。

表9 大理州新型农民生产能力指数Tab. 9 Productive capacity index of new farmers in Bai Autonomous Prefecture of Dali

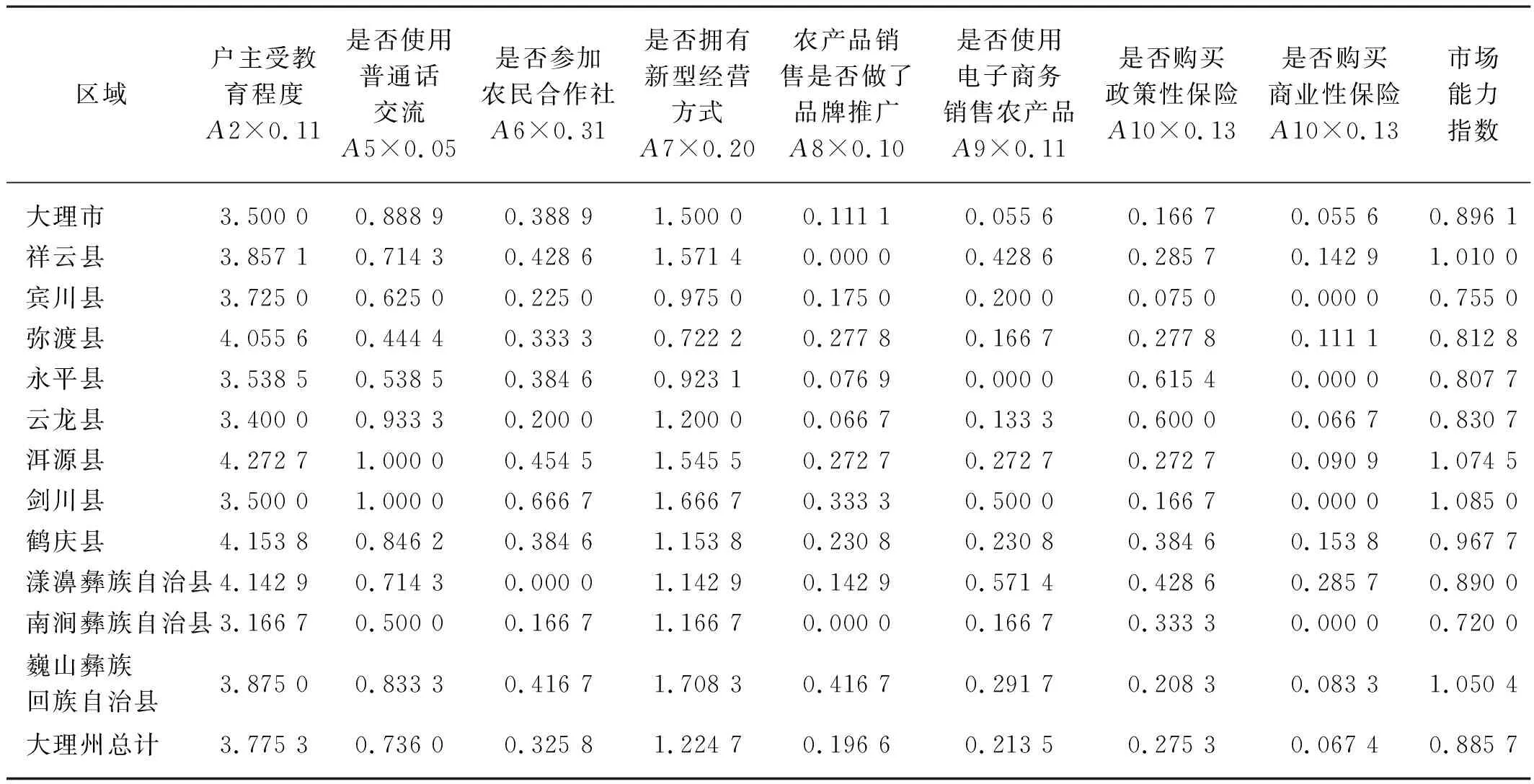

4.2 大理州新型农民市场能力指数

根据大理州新型农民基本情况抽样调查统计(表2),再根据层次分析法得出的新型农民市场能力各指标权重,可计算出大理州各地区新型农民市场能力指数如表10所示。从表10可以看出,大理州总体新型农民市场能力指数为0.885 7,略小于大理州新型农民市场能力指数均值0.908 3。从各县区新型农民市场能力指数来看,市场能力指数最高的地区为剑川县(1.085 0);其次为洱源县、巍山彝族回族自治县和祥云县,其市场能力指数分别为1.074 5、1.050 4和1.010 0,这3个县区的市场能力指数均在1.0以上,远高于大理州新型农民市场能力指数均值,说明这3个县区的新型农民市场能力发展水平较高。市场能力指数最低的地区为南涧彝族自治县,其指数仅为0.720 0,其次为宾川县,市场能力指数为0.755 0,这两个县区的市场能力指数远低于大理州其他县区和整体的平均水平。

表10 大理白族自治州新型农民市场能力指数Tab. 10 Marketing capacity index of new farmers in Bai Autonomous Prefecture of Dali

4.3 大理州新型农民组织能力指数

根据大理州新型农民基本情况抽样调查统计(表2),再根据层次分析法算出的新型农民组织能力各指标权重,可计算出大理州各地区新型农民组织能力指数如表11所示。

从表11可以看出,大理州总体新型农民组织能力指数为0.264 4,略小于大理州新型农民组织能力指数均值0.291 0。从各县区新型农民组织能力指数来看,组织能力指数最高的地区为剑川县,其指数为0.590 0,远高于大理州其他县区和大理州新型农民组织能力指数均值;其次为洱源县(0.394 5)、巍山彝族回族自治县(0.347 1)、鹤庆县(0.322 3)和大理市(0.303 3),这几个县区的组织能力指数均在0.3以上,高于大理州整体组织能力指数均值,说明这几个县区的新型农民组织能力水平较高、组织程度较高。组织能力指数最低的地区为宾川县,其指数为0.144 8,远低于大理州其他县区和整体组织能力指数均值;其次为云龙县(0.186 7)和南涧彝族自治县(0.195 0),这几个县区的组织能力指数均在0.2以下,远低于大理州新型农民组织能力指数均值。

表11 大理白族自治州新型农民组织能力指数Tab. 11 Organizing capacity index of new farmers in Bai Autonomous Prefecture of Dali

4.4 大理州新型农民综合能力指数

从前面的分析中可以看出,大理州各地区新型农民的生产、市场、组织能力指数不一,且各县区之间的能力指数差异较大,说明大理州各县区的新型农民发展水平差距较大,需要州、县各级政府统筹规划发展。通过对大理州各地区新型农民的生产、市场、组织能力指数加总可以得出大理州各地区新型农民综合能力指数,详见表12。

根据表12看出,大理州总体新型农民综合能力指数为3.333 4,略小于大理州新型农民综合能力指数均值3.390 7,且各地区之间新型农民综合能力指数差异较大。

具体来看,综合能力指数最高的是洱源县,其指数为3.908 2,远高于大理州其他县区和大理州综合能力指数均值;其次为剑川县(3.815 0)和鹤庆县(3.730 0),这几个县区的综合能力指数也远高于大理州综合能力指数均值。综合能力指数最低的地区为南涧彝族自治县,其综合指数为2.691 7,远低于大理州其他县区和大理州综合能力指数均值;其次为宾川县,综合能力指数为2.984 3,也远低于大理州新型农民综合能力指数均值。

表12 大理白族自治州新型农民综合能力指数Tab. 12 Comprehensive capacity index of new farmers inBai Autonomous Prefecture of Dali

5 结论与建议

5.1 主要结论

本文以大理州新型农民基本情况数据为例,通过层次分析法计算出大理各地区新型农民生产、市场、组织以及综合能力指数,根据指数计算结果可以得出以下结论。

1) 大理州各地之间新型农民发展能力指数差异较大,且与当地经济发展的程度无明显相关性。从能力指数上来看,生产能力指数最高的是漾濞彝族自治县(2.494 3),市场能力指数最高的是剑川县(1.085 0),组织能力指数最高的是剑川县(0.590 0),综合能力指数最高的是洱源县(3.908 2)。由此可以看出,经济发达程度较高的地区其新型农民发展能力指数不一定高,新型农民发展能力指数与其所在地区的经济发达程度并无明显相关性,因此对新型农民的培育工作和财政支持方式不能简单的套用宏观经济发展和财政支农政策。

2) 新型农民生产、市场和组织三大能力指数之间无明显线性相关性。从指数计算结果来看,大理州新型农民生产、市场和组织能力指数最高的地区分属在不同的区县,生产能力指数较高的地区其市场或组织能力指数不一定高,新型农民生产、市场和组织三大能力指数之间并无明显的线性相关。这就意味着,各地方政府在制定其财政支持新型农民发展政策时,应首先对其所在地区的新型农民发展情况和发展能力进行摸底,找出本地区新型农民发展的优势和强项、短板和弱项,保持优势方面的发展势头,补齐发展中的短板和差距,因地制宜地制定、实施和完善新型农民培育工作政策。

3) 新型农民综合能力指数中生产能力指数所占比重最大。大理州各区县新型农民综合能力指数中,生产能力指数基本都在2.0以上,几乎占到新型农民综合能力指数的60%以上。可见在新型农民发展各项能力指数中,生产能力指数是基础性的、支柱性的,要想从根本上提升新型农民整体发展能力,首先要着手培育新型农民的生产能力,不仅要重点培训农民对新农业技术、农机设备和生产方式的使用、掌控能力,更要对农民进行系统性的教育,全方位提升新型农民的基本素质、知识文化、以及创新和绿色生态等新发展理念;不仅提升新型农民农业生产经营的量,更要提升新型农民农业产出的质。

5.2 政策建议

财政是国家治理的利器,也是政府实现其经济社会职能和宏观调控的主要工具,贾康等[11]提出“财政塑造着现代经济、管理体制、社会文化与价值、国家与社会的关系,以及这个国家的人民”。纵观世界发达国家的经验,其农业的现代化转型和农民的教育培训都无一例外地采用了财政政策来予以支持。我国农业的现代化发展起步晚、水平低,农民的素质和能力低下,要想实现农业的高质量发展和新型农民的培育,也必须依靠国家的财政投入和财政支持[12]。另一方面,从新型农民发展来看,其面临着前期投入过大、市场和自然双重风险、土地流转价格上涨、劳动力成本增加、融资困难等问题,新型农民的发展制约因素多、压力大、起步难,因此亟需以财政为主要手段的政策工具给予支持[13]。

大理州各县区新型农民发展综合能力指数不一,可见各地区之间新型农民发展水平差距较大,因此大理州各级政府在发挥财政杠杆作用时,财政资金应适当向新型农民综合能力指数较低的地区倾斜。在具体财政支持新型农民发展模式的选择上,各地方政府应首先针对本地区新型农民发展最薄弱的环节,即找到新型农民生产、市场、组织能力指数最低的层面,选择有效的财政支持新型农民发展模式。

如对于生产能力指数较低的地区,应多推行新型农民培训(班),提升新型农民的知识文化和技术能力,诸如农业知识、市场知识、经营策略、融资担保、种养技术、农机技术、种子技术、团队合作等,通过教育培训能够较快且系统地提升新型农民的知识和技能[14-15],进而内在地提升新型农民的生产能力。此外,推广农民合作社、推行农村产业融合发展也能一定程度上促进新型农民生产能力的提升,如推广农民合作社可以使社员共享社内的资源和生产要素,资源要素的整合和共享互补能够实现生产能力一定程度上的提升;而推行农村产业融合,能够将二三产业融入到农业生产领域,不仅能够促进农业生产的绿色、创新发展,而且能够形成较好的融资条件,帮助新型农民融资贷款[16]。

在选择财政支持新型农民发展模式上,推广新型农民培训(班)、推广农民合作社和推行农村产业融合发展等措施方案并不是彼此割裂的,而是相互融合、彼此促进的,因此在模式选择时不能只偏重于某一个措施,而是应该多种措施方案并举、分清主次、彼此配合,这样才能使财政支持新型农民能力提升做到最优化。