从《追风筝的人》看胡塞尼对极端民族主义的批判

李洋华

(乐山师范学院 外国语学院,四川 乐山 614000)

《追风筝的人》是阿富汗裔美国作家卡勒徳·胡塞尼在2003 年完成的作品。小说以阿米尔的成长轨迹为主线,展现了20 世纪60 年代后期以来阿富汗的社会变迁、民族矛盾和此间的人性挣扎。狭隘的民族主义是小说中各种矛盾的根源所在,也是小说的重要元素。曾万泉认为:“胡塞尼通过《追风筝的人》的人物关系再现了阿富汗这种民族与阶层的密切关系。阿米尔家庭内部的不平等也是民族间的不平等。”[1]259王建荣认为“斗风筝、追风筝是民族勇敢性的表征”[2]92。黄海英认为“风筝”这一意象“作为一种民族身份的符码,象征阿富汗整个民族文化认同与消解的转变过程,其间有积极的集体文化意识的生成,也有被动的因狭隘的民族主义而导致的民族认同性的解散”[3]85。一些研究关注对阿米尔身份建构的问题。大部分学者都认为阿米尔作为流散者,其身份建构面临很多困境。王育平从种族宗教认同、民族文化认同和世界主义三个方面分析了阿米尔的身份建构过程。董媛媛从民族文化身份的边缘化、他者化以及作者文化身份的游离等角度分析了阿米尔民族文化身份缺失和重构的困境。总而言之,国内对《追风筝的人》中所体现的民族主义观点和种族关系的研究较少。

本文从民族主义的视角出发,通过分析《追风筝的人》中主要人物之间的相互关系、思想和行为,揭示出作者胡塞尼对阿富汗国内极端的民族主义的批判。通过小说,作者提出用爱和宽容对待他人,倡导消除民族和宗教的差异,呼吁民族和宗教的和谐,表达了对阿富汗同胞的人文主义关切。

一、民族主义

民族是指“人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”[4]121民族含义包含两方面:第一是客观环境因素,包括地域和经济等;第二是文化层面,涵盖了语言、风俗、仪式以及日常生活实践。

民族主义是对民族认同的一种思想意识和行为方式。“民族主义是在民族形成和发展的长期历史进程中逐渐形成的,是对本民族文化、传统、利益等的认同,是一种强烈的意识形态化的民族情感,是为本民族求生存、求发展、求繁荣昌盛的集中体现。”[4]121从变化的角度分析,民族主义有两点特征:第一,民族主义具有排他性。无论是在客观环境上保持独立,还是文化认同上保持纯净都是一个民族的特点。经济上的独立,是为了使这个共同体的利益不受其他族群的侵害,而文化上的独立是为了在意识上完成这种自觉的防护行为,造成一个排他意识空间。排他性多表现在对其他民族整体的排斥上。第二,民族主义具有接纳性。其他族群的干扰是轻微柔和的时候,这种干扰容易被接纳。相对于整体地去接纳另一个族群,单个个体反而更容易被接受。

“随着苏联解体、两极格局秩序瓦解、意识形态危机出现,民族主义凸显为各国的主流意识形态。”[4]122民族主义在冷战后的主要表现大致可以分为民族分离主义、宗教民族主义、泛民族主义等。民族主义以民族实体为基础,又反向影响民族的构成,触发该地区的各种民族问题、宗教因素和领土争端问题。

二、极端民族主义:扭曲的人性、分裂的国家

20 世纪60 年代以来,阿富汗内忧外患,前有苏联军队的入侵,后有多年内战和伊斯兰原教旨主义统治。信仰差异和种族主义更是成为阿富汗民族主义的一个重要特征,渲染种族间的恩怨矛盾,鼓吹种族至上。普什图人和哈扎拉人的矛盾是阿富汗民族分离主义和宗教民族主义的根源。在阿富汗,普什图人占总人口的60%,是阿富汗第一民族,在社会、经济、政治、文化各方面占据主导地位。而哈扎拉人占总人口的9%。在宗教信仰方面,90%的阿富汗人为逊尼派,仅有10%的人为什叶派,而这10%的什叶派信徒几乎都是哈扎拉人。虽然同为伊斯兰教,但是逊尼派和什叶派在教义、仪式等方面产生了众多分歧和冲突。因为各种原因,两个民族之间有着根深蒂固的种族阶层之分。普什图人自认为是优等民族,凌驾在哈扎拉人之上,享有各种权利。哈扎拉人则被视为劣等民族,生来就是奴隶,没有受教育和受尊重权利。普什图人和哈扎拉人的矛盾滋生了阿富汗围绕宗教和种族两方面的极端民族主义。在《追风筝的人》中,胡塞尼通过描写极端民族主义思想对小说人物关系、思想和行为产生的影响,批判了这种建立在种族不平等和宗教差异上的狭隘民族主义。

(一)人性的异化

每个民族内部都是排他性和接纳性共存。当排他性和接纳性处于良好的平衡状态时,民族在生产生活方面的优点便可体现。因为民族具有排他性,产生强烈的自我保护意识,在经济生存和思想文化上,都能得以存活。同时接纳性又保证了族群的不断进步,在思想意识和生存能力上不断吸纳新的元素,而不会僵化和停滞。一旦排他性和接纳性的平衡被打破,会产生严重的消极结果。如果是过度接纳,族群的自我特性会被迅速稀释,共同承认的价值会消失。此时个体或者被融入其他族群,或者解散成更多更零散的族群,规模过小,将不利于生产力和文化发展。如果一个族群排他性过强,在面对其他族群的时候会表现出过度防卫,甚至激烈的进攻行为,进而引发民族歧视甚至战争。

由于历史、地理等方面的原因,阿富汗仍然具有部落国家的特征。传统的习惯和部落准则在普什图社会生活中占据主导地位。他们在军事、政治和经济生活中占统治地位,具有强烈的民族优越感。这种民族优越感导致普什图民族具有强烈的排他性。普什图人拒绝与哈扎拉人通婚,并且视哈扎拉人为低等的民族,肆意欺辱歧视。普什图人的这种极端民族意识导致阿富汗国家内部民族分裂,扭曲异化人与人之间的关系,压抑人的正常情感。

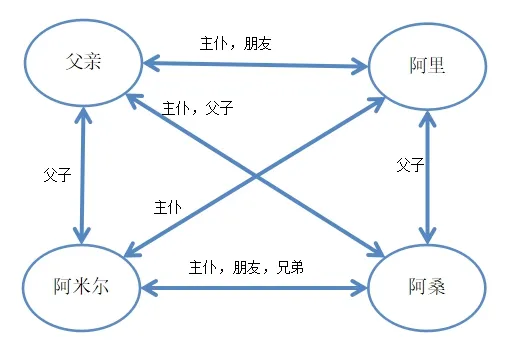

小说中,父亲、阿里、阿米尔、哈桑这四个人的关系错综复杂。从图1 可以看出,父亲和阿里是主仆,也是“朋友”;父亲和哈桑是主仆也是父子;阿米尔和哈桑是主仆、兄弟也是“朋友”,但是主仆关系和父子、兄弟和朋友关系却是冲突的。在普什图人和哈扎拉人具有等级差别的意识影响下,父亲虽然声称阿里是他的朋友,但从未真正以朋友的身份对待过阿里。父亲虽然也是阿桑的父亲,却从不敢公开承认这一事实,也从未给与哈桑父爱和应享有的权利。即使知道阿米尔陷害哈桑偷表,也并没有竭力去维护哈桑的清白,妥善处理事件,最后只能看着阿里和哈桑离开。阿米尔和哈桑虽然在同一个屋檐下长大,喝过同样的乳汁,但是阿米尔却不认为他和哈桑是朋友,因为“我是普什图人,他是哈扎拉人,我是逊尼派,他是什叶派,这些没有什么能改变得了。”[5]25当阿米尔目睹哈桑被阿瑟夫强暴的时候,选择了悄然离开。他事后剖析自己见死不救的原因时表述道:“为了赢回爸爸,也许哈桑只是必须付出的代价,是我必须宰割的羔羊。这是个公平的代价吗? 我还来不及抑止,答案就从意识中冒出来:他只是个哈扎拉人,不是吗?”[5]77这种民族等级观念的意识植根在少年阿米尔心中,蒙蔽他的双眼,让他无法正视或者直接扼杀了他对哈桑存有的一些友谊之情,让他把哈桑物化为羔羊,是他拥有的物品,可以随时牺牲掉。并且他觉得这种行为无可非议,理所当然。作者借用父亲、阿里、阿米尔、哈桑这种父子和兄弟无法相认、友谊无法建立的关系批判了阿富汗根深蒂固的种族等级制度。这种狭隘的民族主义压制和约束了人的情感,顽固地盘踞在人的意识中,悄无声息地扭曲着人与人之间的关系,扼杀了人际间的温情。

图1 小说人物的矛盾关系

普什图人把对哈扎拉人的排斥、奴役和压榨当作是理所当然。当这种过度膨胀的民族优越观念和宗族等级观念走向极端的时候,就出现种族灭绝和屠杀的行为。阿塞夫就是受这种民族主义思想影响的极端代表。小时候的他就宣称:“阿富汗是普什图人的地盘,过去是,将来也永远是。我们是真正的阿富汗人,纯种的阿富汗人,这个塌鼻子不是。他们这种人污染了我们的土地、我们的国家,他们弄脏我们的血脉。”[5]40成年后的阿瑟夫更是把这种种族大清洗的思想付诸行动,杀害偷情的人,强奸儿童,鞭打妇女,殴打和屠杀哈扎拉人。在民族主义的幌子下,他把各种恶行正当化。但是这样极端原教旨主义却将阿富汗推进了更可怕的深渊。排他性成为阿富汗民族主义的特征,加剧国家内部分裂,扭曲人民的是非道德观念,压抑真善美的情感。

(二)民族血统论的荒谬

用血统和宗教信仰来区分人,鉴定人的身份的民族意识真的合理吗?因为血统、民族或者信仰不同,所以人生来就应该是不平等的吗?胡塞尼在小说中通过对哈桑身份的反转批判了这种民族认同观念和建立在此基础上的狭隘民族主义。

小说最开始多次描写哈桑的相貌,用“中国娃娃般的脸”强调他哈扎拉人的身份。因此,哈桑受到阿瑟夫等普什图小孩的欺凌,被称为“塌鼻子巴巴鲁”“吃老鼠的人”等。当阿米尔可以去读书的时候,他只能干活当仆人,没有接受教育的权利。这一切都是因为他是哈扎拉人。但是小说最后揭示出哈桑生父是阿米尔的父亲,一个高贵的普什图人。此时回想哈桑的外貌,是否在圆脸塌鼻子之外也具有某些普什图人的特征呢?因为从一开始哈桑就被认定为阿里的儿子,是个彻头彻尾的哈扎拉人,他普什图人的特征被完全忽视,进而导致普什图人血统带来的优越性和该享有的权利被否定和剥夺了。既然哈桑是一个普什图人和一个哈扎拉人的孩子,那用血统来区别人的身份时候,哈桑属于哪一个民族?哈桑的身份让读者不禁要问哈扎拉人和普什图人之间的差异到底在哪里?胡塞尼利用这一突转展现了以种族为标准来界定人的高低贵贱之分的民族主义的荒谬性。在哈桑的真实身份没有揭露的时候,没有人怀疑他纯正的哈扎拉人身份,可见用血统来判断他身份并不准确,可能会被预设的标签所误导。作者有意引导读者思考民族身份界定的标准,借以讽刺和批判血统论的模糊性,指出血统并不是界定人身份的唯一客观存在。

一个人的民族,通常通过血统、行为或者是社会意识来界定。一个人因血统而被打上民族标签,他会按照标签的描述来约束自己的行为,行为的惯性和趋同性必然产生某种社会意识,这种社会意识反过来让民族标签的特色更加明显,进一步增益放大民族特征。行为和社会意识不是产生民族的客观要因,而是在民族主义社会环境里的结果。在这样的民族意识潜移默化的影响下,不仅普什图人,甚至哈扎拉人自己也会接受自己低等劣势民族的身份。小说全篇多次提到哈桑的一句话“为你,千千万万遍。”这句话更多地反映了哈桑的奴性,而不是对友谊的忠贞。因为友情是建立在双方地位身份对等基础上的。哈桑首先是阿米尔的仆人。仆人要服从主人,哈扎拉人要服从普什图人。在哈桑已经明显知道阿米尔没有把自己当作朋友,只是陪同玩伴的时候,仍然以近乎“忠诚”的态度对待阿米尔,这是因为他认可自己作为哈扎拉人的仆人身份,而不是因为他是阿米尔的朋友。哈桑没有反抗阿瑟夫的强暴,因为他要保护阿米尔的风筝,完成主人交代的任务。这件事之后,在阿米尔生日宴会上,哈桑以仆人身份服侍阿瑟夫,就像强暴之事从来没有发上过一样。这也是他奴性的表现,漠然接受自己的身份和受到的不公。唯一的一次反抗,也只是早前为了保护阿米尔,拿出弹弓威胁阿瑟夫。可以看出,哈桑的行为都不是从自身的利益出发,而是为了他的主人阿米尔,只是年幼的他把这种仆人对主人的忠诚当成了“友谊”。当阿米尔父子逃亡到美国以后,因为阿米尔诬陷而选择离开的哈桑又以仆人身份回去为主人保护宅院,并期待主人回归。他的种种行为说明阿富汗社会主流的宗教民族主义和种族等级观念已经驯化了哈桑,让他接受了自己低等民族和仆人的身份,接受所受到的各种不公平待遇。不止哈桑,大部分哈扎拉人,在接受教育、获得劳动成果和社会地位等方面,都坦然接受不平等待遇,没有任何质疑和反抗。胡塞尼在展示弱势民族受压迫一面的同时,也展现其顺从屈服的一面,让读者在怜悯以外还感到悲愤叹息,从而引导读者反思这种民族等级分明的狭隘民族主义对人性的驯化和危害。

三、重新起飞的风筝——新的希望

胡塞尼批判阿富汗因为民族问题和宗教因素而产生的极端民族主义。通过小说,他认为只有打破种族和宗教的界限,把整个阿富汗当作一个经济、文化和信仰的共同体,才能保持排他性和接纳性的平衡,呈现积极的一面。爱能够帮助人们跨越族群之间的界限。虽然一个民族内部同时具有排斥性和接纳性,但是民族结构又具有层级嵌套性。张淑娟指出,最小单位的个人构成小族群,小族群构成中族群,中族群构成大族群,形成层级嵌套结构[6]。如图2 所示在小群层面呈异组的两个个体,在中族群层面有可能是同族。所以一个个体想要从一个大的族群变到另一个大的族群里,是可以实现的。触发改变的因素可以是地域、语言、信仰、文化等众多因素。族群的边界在某种程度上并不明确,因此从某种意义来说,族群内部之间的区别具有模糊性。根据民族结构的层级嵌套性,普什图人和哈扎拉人,逊尼派和什叶派之间在小群层面,彼此是冲突对立的,但是在中族群或大族群层面,这些对立的鸿沟并不是不可跨越的。当种族和宗教差异被清除掉以后,原先区分小族群和中族群的界限可能就消失了,从而形成一个和谐的共同体。

图2 民族的层级嵌套结构

在小说末尾,阿米尔领养了哈桑的儿子索拉博,承认索拉博是他的侄儿子。当他们在公园一起追风筝的时候,种族和宗教之间的差异被消除了,剩下一个统一的身份——阿富汗人。他们通过爱紧紧地联系在一起。在访谈中,胡塞尼提道:“在这两部小说(《追风筝的人》和《灿烂千阳》)中,最终都是爱使人物走出孤立,爱给他们超越自身局限的力量,爱暴露了他们脆弱,爱使他们做出自我牺牲。”[7]11小说的结局展现了胡塞尼对于阿富汗整个民族所寄予的希望。民族之间的差异是可以跨越的,宗教的差异也是可以跨越的。爱可以包容和消解一切。

四、结语

在和平和发展成为世界主题的今天,一些地区和国家的民族主义与当今全球化趋势背道而驰。胡塞尼年少时在阿富汗度过,后随父移居美国。这样的一种多国生活经历,让他能够更清晰地看到极端的民族主义和宗教分离主义对人的戕害,体会到和平的重要性。所以在《追风筝的人》中,他通过阿米尔、哈桑、阿瑟夫和索拉博的故事批判这种极端民主主义,提出超越民族、宗教偏见的束缚,无视血统等传统习俗的羁绊,呼吁民族之间相互尊重和关爱,和谐共处。这种人文主义思想不仅对于阿富汗人,而且对全世界各民族的人来说,都具有普世的积极意义。