马来西亚族际政治整合实践研究

许红艳

(云南民族大学 澜湄国际职业学院,云南 昆明 650031)

独立后族群多元、族际关系复杂的马来西亚,却极少爆发族群暴力冲突并以政治稳定和经济持续增长而著称,这些成就的取得与马来西亚的族际政治整合息息相关。马来西亚族群构成的多样性以及族群关系的复杂性可以说是世界族群构成与族群矛盾的一个缩影,并且族群之间的结构性差异非常明显。马来西亚的族际政治整合是当今世界多民族国家族际政治整合的典型范本。因此,本文选取马来西亚作为个案,研究马来西亚在复杂的族际环境下是如何进行族际政治整合实践的。

一、独立后马来西亚的族际环境

民族国家族际政治整合实践是在一定的族际环境之下展开的。各族群历史上的互动和交流,共同的经历以及形成的族际关系等构成了一国族际政治整合的族际环境。马来西亚是在殖民地基础上建立起来的新兴民族国家,以多元族群、多元文化和多元宗教而著称。不仅族群构成多样,马来西亚的族际关系也异常复杂。

(一)独立后多元族群的构成及分布

1.多元族群的构成

独立后的马来西亚民族主要由马来人、华人和印度人三大族群构成。1957 年马来亚独立时全国总人口大约为627.8万人,其中,马来人占全国总人口的49.8%,约为312 万,华人约233万,约占总人口的37.2%,印度人大约为71万人,约占总人口的11.3%。[1]除了三大主要族群以外,马来亚还有一些土著族群,如尼格利陀人(Negrito)、塞诺人(Senoi)和原始马来人(Proto-Malay)等,当时人口大约为11万人,占全国总人口的1.8%。[1]1963 年,马来西亚联邦成立,随着沙巴和沙捞越的加入,马来西亚的族群构成变得更为多元。东马两州的人口族群结构比西马更加复杂。根据人口统计资料,沙捞越的主要族群有伊班族、华族、比达友族、马来族、马兰诺族和其他少数土著。而在沙巴则有杜顺、华族、巴造、马山、卡达山、姆律、其他土著、印尼人和菲律宾人等。[2]

2.多元族群的分布

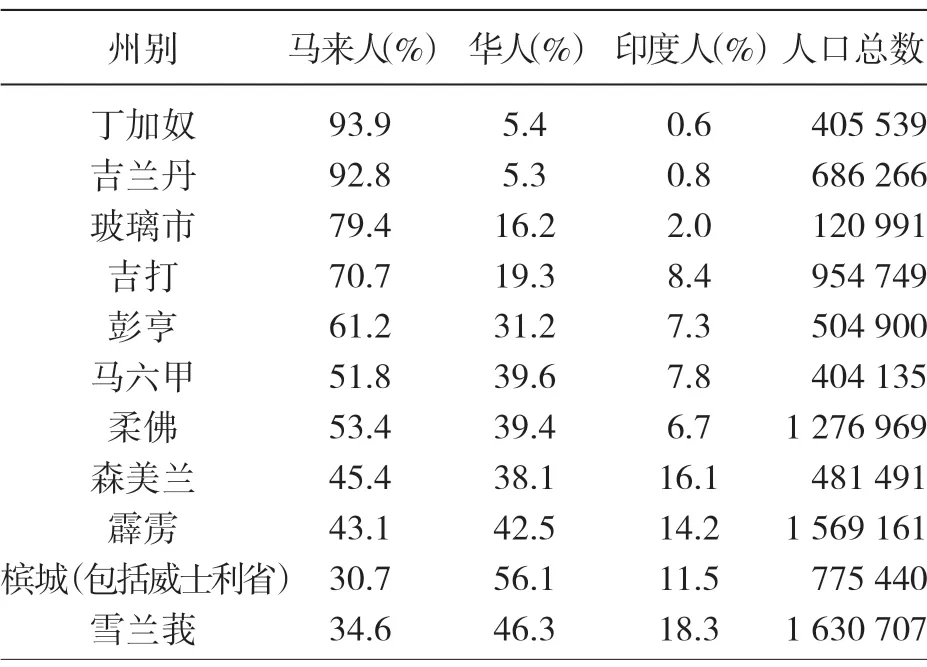

三大族群在居住地域上有着明显的区分。如表1所示,华人和印度人集中居住在经济发达的西海岸城镇地区,马来人则集中居住在经济相对落后的东海岸、北部及乡村地区。吉打、玻璃市、彭亨、丁加奴、吉兰丹等几个以农耕为主的贫困州,马来人的比例高达60%~70%以上。经济发达的西海岸,马来人所占比例一般不超过一半,比如1970 年的槟城和雪兰莪,马来人仅占当地人口的30.7%和34.6%。[3]华人在西马和东马都有分布,以西马居多。西马的华人主要分布在马来半岛西海岸。槟城、雪兰莪、森美兰、霹雳、柔佛和马六甲等州华人的比例为38%~57%。玻璃市、吉打、吉兰丹和丁家奴等州华人的比例很小甚至几乎没有。印度人绝大部分分布在西马,集中在吉隆坡-巴生港-马六甲一带,以及吉打等河谷地区。吉隆坡、槟城、怡保、太平等城市有较大的印度人居住区,其人口约占马来西亚印度人总数的33%。东马的印度人大都住在海边的城市。[4]虽然缺乏族际交往并不完全由居住地区不同所造成,但分别集中居住在不同地区,对族群交往的阻碍不言自明。

表1 1970 年西马11 州族群分布比率

(二)独立后各族群的差异

1.经济活动的差别

马来西亚各族群在经济活动和职业选择方面存在明显的不同,导致了他们经济地位的差别。独立前马来半岛的经济活动,主要集中在农业和采矿业。独立时少数上层马来人控制了当地的贸易和采矿业,大多数的普通马来人主要从事水稻种植、捕鱼及其他农业活动。华人所从事的职业领域主要包括采矿业、商品批发和零售业。印度人主要在橡胶园里工作。独立后,马来西亚保持了原来的族群经济模式。1959 年59%的矿工为华人,华人占了制造业总人数的75%。同年,华人雇员在政府部门只占17%,马来人则高达57%。[5]

2.法律及政治地位的差别

独立后,马来西亚各族群享有不同的法律及政治地位。这种区别主要存在马来人与非马来人之间,也就是说马来人和非马来人的法律和政治地位是不同的。根据《马来西亚联合邦宪法》的规定,马来人公民拥有各种特权,如拥有马来人保留地、服务公职保留名额、经营特殊行业执照、教育奖助优待等,而非马来人则没有。

3.语言文教方面的差异

殖民统治时期,英国殖民政府对马来人的教育承担了主导者的角色,对华、印两大移民的教育则基本上采取自由、不闻不问的态度。三大族群都有自己的教育体系。马来人的母语是马来语,马来人子弟主要进入以马来语为教学媒介的学校读书。华人和印度人的母语是华文和泰米尔语,他们的子弟小学时期大部分进入以自己母语为教学媒介的学校就读。非马来人有属于自己的教育系统,还有自己的报纸等大众传媒。

4.宗教信仰的不同

在宗教信仰方面,三大族群有不同的宗教信仰。马来人信奉伊斯兰教。华人主要信奉佛教、儒教、道教等华人传统宗教。印度人的宗教信仰比较多元,其中印度教徒最多(占81.2%),其次是基督教徒(占8.4%)、伊斯兰教徒(占6.7%)、锡克教徒(占3.1%)、佛教徒(占0.5%)和其他宗教(占0.1%)。[6]不同的宗教信仰必然会影响到族际间的沟通和融合。

总之,马来西亚各族群,由于居住地域、宗教文化、经济发展的明显差距,本来在沟通和融合方面就存在不少障碍,再加上特有的族群地位的法定结构性不平等,以及特有的异常激烈的族群政治生态,独立后的马来西亚面临着族群冲突的可能性。在此背景下,马来西亚政府利用各种政策及途径进行族际政治整合,维护国家的统一和稳定。

二、独立初期马来西亚的族际政治整合(1957—1969 年)

(一)政治上由“协和式民主”向马来人优势的转变

独立后的马来西亚面对的是多元族群分歧的社会,要想缓和族群间的紧张关系和冲突,构建一个稳定和谐的国内环境以有利于族际政治整合,政治制度的设计非常重要。马来西亚独立后,继承了英国殖民统治时期的政治制度和框架,实行资产阶级代议制——君主立宪制。对马来西亚独立初期的政治体制,有学者称是“协和式民主”(consociational democracy)①。

独立后,马、华、印三大族群政党组成联盟联合执政。当时三大政党之间达成了“马来人保持政治优势,非马来人保持经济优势”[7]的默契。独立初期执政联盟在各族群间发挥了协商功能,因此有“圆桌会议”的美誉。其运作包括安排各党轮流担任会议主席,不要求运用多数表决制,而是采用协商的方式。虽然三大政党有内部的矛盾争议,但是为了确保执政,三大政党仍然紧密联盟,对内互相合作与妥协。

虽然联盟早期尚能维持协作运作模式,但几大政党的地位并不是一样的,巫统在执政联盟中的地位逐渐加强。无论是反对1946 年的《马来亚联盟计划》,还是独立前后为维护马来人特权而与英国政府、华人政党的讨价还价,巫统都充分地显示了本党的族群性质和所代表的族群利益。因此以巫统为首的马来西亚政府的重要任务无疑就是维护马来人的利益和特殊地位。独立后不久,掌握政权的马来人就开始强化自己的政治地位。20 世纪60 年代,巫统很快通过同马华公会的斗争、修改宪法、取消地方议会选举等强化了马来人的政治优势地位。

(二)经济上缩小马来人与非马来人的经济差距

独立前夕,马华两族执政党高层已达成谅解和协议,即马来人的特权不得质疑,马来人政治不得挑战,华人则被允许从事传统的工商活动,并同意马来人可以利用政治优势改善其经济的落后,以达到种族平衡。[8]独立以后,根据这一协议,联盟政府总体上采取了自由放任的经济政策,允许华人和印度人经济的自由发展。对于族群间经济发展不平衡问题,联盟政府对马来人经济发展给与了大力的扶持,并根据形势发展的需要,有不同的侧重。

马来西亚政府先后出台三个五年计划。第一个五年计划(1956—1960 年)的主要目标是注重农村农业发展和基础设施建设。该计划期间政府对农村投资占总开支的24%。政府采取了诸多政策措施促进农村的发展,建立市场机制,成立农村合作社等。政府还投资改善农村交通、通讯、公共设施等基础设施。第二个五年计划(1961—1965 年)时期,政府增加了对农村农业投资开支,总投资额达到4.68 亿零吉,约占总开支的18%左右。这些开支的50%用来支持马来人改种橡胶计划和土地开发计划;25%用于建立农村合作社、信用贷款等。[9]第一个大马计划(1966—1970 年)的政策重心发生了变化,主要由原来对农村的支持转向了对马来人的扶持和帮助。前几个五年计划的重点在于通过发展农村来改善提高马来人的经济地位,第三个五年计划时期政府的投资开始转向工商业领域。政府开始注重工业化,建立了国家企业机构和各州经济开发公司等重要的国有企业。

(三)教育上单元文化政策的确立

马来西亚独立建国之初,面对的是一个多元的族群文化环境和一个多元的族群教育体系。就多元的教育体系而言,除了马来人、华人和印度人三大族群各自的教育体系外,还有英国殖民主义教育体系的存在。如何整合多元文化和多元教育体系而实现国家认同,是独立初期马来西亚族际政治整合绕不开的一个话题。

独立后政府相继通过《1957 年教育法令》和《1961 年教育法令》着手削弱非马来人教育,致力于建立统一的马来化教育体系。联盟政府秉持了英国殖民统治者遗留下来的族群同化政策,即把文化(教育)同化—马来化作为实现政治认同—国家认同的根本手段。联盟政府单元文化教育政策主张取消多元教育,实现以马来语为唯一教学媒介语的国民教育,即所谓“一种语言,一个源流”,对其他非马来人进行同化。

总之,以巫统为首的联盟政府虽然秉持马来人优先的基本立场,但独立初期的族际政治整合手段仍具有一定的柔性。巫统虽然掌握了政治优势,不断巩固和提升马来人的政治地位,但并没有全面控制国家权力,非马来人政党尚能起到一定的制衡作用。经济领域非马来人能从事自由经济活动,保持经济优势。文化领域联盟政府虽然采用单元文化政策,用马来文化同化非马来人,但也始终承认非马来人文化教育的合法地位。可以说联盟这一时期族际政治整合政策是摆荡在多元主义与马来民族主义之间。Cheah Boon Kheng认为独立以后的几年,在“多元主义”及“马来民族主义”之间妥协的政策,无法满足非马来人与马来人的要求。[10]

三、新经济政策时期马来西亚的族际政治整合(1970—1990年)

“五一三”事件前,马来西亚联盟政府的族际政治整合从总体上看取得了一定的成效,使马来西亚保持了较和谐的族群关系。20 世纪60 年代中期以后,各族群之间矛盾上升,最终爆发了“五一三”族群冲突。族群冲突爆发后,马来西亚的族际政治整合完全倒向“马来民族主义”,以马来人为首的政府采取了更加具有刚性,更具有马来民族主义族群霸权色彩的族际政治整合措施。

(一)政治上马来人优势地位的加强

1.公布国家原则。1970 年8 月31 日,马来西亚最高元首公布了5 项国家原则以团结国民。该建国5项原则,类似印尼的建国5项原则,包括:(1)信仰上苍;(2)对国家元首和国家效忠;(3)维护宪法;(4)崇尚法治;(5)培养良好行为与道德。这一政策的目标是要重新整合出现裂痕的族群社会,团结公民,统一思想,实现国家共识。国家原则的内涵是很坚决但含蓄地肯定了“马来西亚就是马来人的国家”。[3]243-244

2.成立国民统一阵线。1972 年8 月,拉扎克首次公开提出国民统一阵线的概念。1974 年,国民统一阵线正式成立。最初组成国阵的成员党除巫统、马华公会和印度人国大党外,还有泛马来亚伊斯兰党、人民进步党、民政党、沙捞越人联党、沙捞越土著党以及沙巴联盟党。联盟扩大为国阵,使得巫统的操纵空间明显增加,有效弱化了其他政党力量,进一步巩固了巫统在政治上的主导地位。

(二)经济上实行新经济政策

“五一三”事件后,马来西亚政府认为族群间存在矛盾和问题的主要原因是因为经济发展的不平衡,也即是因为马来人与非马来人之间存在经济差距。因此,若要建立族群间的和谐及互信关系,就必须要缩小族群间的经济差距;而缩小族群间的经济差距,就必须要靠政府力量的介入及指导。为此,国家行动委员会建议政府采取干预的手段,实施“新经济政策”。

为了缩小族群间的经济差距,政府出台了一系列的政策措施。可以说新经济政策是一项系统工程,政府出台了各项政策扶持马来人的经济发展。大致包括为马来人增设国营事业、强制私人企业将股份分配给马来人、发展马来农村地区、给马来人提供各种福利和优惠条件以及在教育领域照顾马来人等。

新经济政策想要解决的问题是族群间在财富与资源分配上的不均。其本质在于希望从国家政策与法律上保护在经济、文化上居弱势地位的马来族群,利用国家所拥有的强制力量,相对削弱非马来族群的优势经济地位,使得马来族群在多方面能通过国家的保护而取得特权。

(三)文化教育“同化”的加强

“五一三”事件后,政府继续加强单元文化政策的推行力度。巫统在强化马来人特权的同时,期望利用手中的政治权力实现国家文化、教育的马来化,泯灭其他族群的文化,以消灭其族群特性,最终实现“马来人的马来西亚”的目标。

1.国家教育政策单元化倾向的加强

马来西亚政府进一步推进以马来语为主要教学媒介的统一教育制度。1969 年7 月,教育部正式推出了一项分阶段推动马来西亚语计划。到了马哈蒂尔政府时期,以马来语为媒介语的国民教育体系已经基本确立。马来语教育在各级学校占的比重与日俱增,马来语在教育上的重要地位越来越突出。另一方面,马来西亚政府对初、中等教育采取强硬的同化政策。新经济政策时期,马来西亚政府为了达到教育的一元化,提出了不少改革非马来人族群教育尤其是华人教育的改革政策和措施,其中包括《1979 年内阁教育报告书》、“3M 制”和综合学校事件等。“五一三”事件后,马来西亚政府对高等教育也进行了反思和检讨,从1971 年起,在高等教育领域实行向马来人倾斜的“固打制”(quota system),提高马来学生的录取保障名额。不仅如此,政府还提供大量海外升学奖学金,鼓励成绩优良的马来学生出国深造。

2.国家文化政策的推行

“五一三”事件前,政府基本承认多元文化存在的事实,并不阻碍其他族群发展自己的文化。族群冲突爆发后,1971 年8 月马来西亚全国马来学术精英在马来亚大学召开国家文化大会,界定了国家文化的三大概念:(1)马来西亚的国家文化必须以本地区的原住民文化为核心;(2)其他适合或恰当的文化元素可被接受为国家文化的元素,但是必须符合第一项及第三项概念才会被考虑;(3)回教为塑造国家文化的重要元素。[5]85-86由以上的国家文化原则观之,其内容根本上排除了非马来人的文化,有成为国家文化主流的可能性,而其所谓的国家文化,就是以马来族群及其信仰——伊斯兰教为主体的文化。

四、20 世纪90 年代以来马来西亚的族际政治整合

20 世纪90 年代初,马来西亚面临的国内外环境发生了变化。按照族群身份进行资源分配以照顾落后族群的政治模式在马来西亚日益遭到质疑。在此背景下,马来西亚政府开始对族际政治整合进行调整,改变原来刚性、单一的民族主义政策取向。

(一)族际政治整合取向的转变

在整个新经济政策时期,政府认为马来人与非马来人经济差距是族群问题症结所在,若要建立族群间的和谐及互信关系,就必须要缩小族群的经济差距;而缩小族群间的经济差距,就必须要靠政府力量的介入及指导。因此这一时期的族际政治整合最大的特征就是政府直接介入,政府采取强制性的手段,实施专门照顾及提升马来人及少数民族的经济发展的政策。这种以野蛮推进、直接干预的手段扶持马来人的经济、打压非马来人经济发展实质上是“弱异求同”的体现。

到了20 世纪90 年代,随着国内外环境的不断变化,巫统政府开始转变原来族际政治整合的方向,改变原来刚性、单一的民族主义政策取向。从原来注重纠正族群间经济不平衡转向到注重所有族群经济的发展,以经济发展为主轴,利用经济发展来消弭国内的族群竞逐与冲突。政府对非马来人的族群整合日趋缓和,承认马来西亚多元族群的社会现实,承认非马来人尤其是华人在国家发展中所起的作用,改善同非马来人的关系。政府为非马来族群的经济活动与发展,提供更为“自由”的空间,鼓励华巫合作。在文化教育领域,政府允许保持文化的多样性,调整单元化的同化政策。这一时期,政府为了推动族际政治整合,提出了超族群的“马来西亚族”的概念。这些都表明巫统政府的族际政治整合取向发生了转变,由新经济政策时期的“弱异求同”转向“求同存异”。

(二)经济上用国家发展政策取代新经济政策

新经济政策结束后,马来西亚实行了国家发展政策。国家发展政策的目标主要是促进经济的发展、消灭社会贫困和实现社会重组。为此,政府制定了一系列政策措施:持续发展工业、着重发展高新技术产业、通过私有化调整族群间的经济差距、培养马来人工商业群体、对非马来人在经济领域实行若干程度的开放等。尤其是为非马来族群的经济活动与发展,提供更为“自由”的空间,为鼓励华巫联营、促进马中贸易等,政府采取许多正面的干预及扶持性措施。

国家发展政策并不是一个全新的经济政策,一定程度上可以说是对新经济政策的修正。二者有着密切的联系,比如国家发展政策的主体部分仍旧持续推行消除贫穷、重组社会的政策目标。从价值取向来看,国家发展政策与新经济政策的价值取向一致,都是马来人优先的价值取向。但二者也存在明显的区别,从目标来看,新经济政策的首要目标是社会的重组,然后才是经济发展与增长。国家发展政策将发展问题置于首位,强调经济成长与利益分配之间的均衡发展,鼓励不同族群间的经济合作。两者实现目标的方式不同,新经济政策强调直接剥夺华人及其他非马来人财富从而缩小族群经济差距的方式来改变整个社会的经济不平衡现象,采取政府直接干预经济的方式,在手段上体现出强制、野蛮、刚性的特点。而国家发展政策强调的则是经济增长,减少政府对经济的直接干预,在纠正族群间经济不平衡问题上,手段温和。

(三)单元文化政策的调整

20 世纪90 年代,在文化教育领域,政府也开始对原来刚性单一的单元文化教育政策进行调整。在新经济政策时期,马来西亚政府文化教育领域的族际政治整合含有强烈的族群色彩,贯彻以马来族群为核心的“一种语文、一种文化、一个民族、一种语文”单元化政策。国家发展战略时期,随着国家经济发展战略的转变,政府对教育文化政策进行调整,允许保持文化的多元性,提出了文化、宗教多元化发展的战略目标。巫统政府允许非马来人学校、媒体等存在,同时对非马来人的一些利益诉求做出了让步,采取了一系列措施,彰显了政府文化政策的多样性与宽容性。如1991 年 10 月17 日马哈蒂尔批准已经申请了9年的“马来西亚中华大会堂联合会”(即后来的华总)的注册准证;批准南方学院的注册准证等。政府鼓励马来民族学习华语,宣布自1997 年开始,把华文列为国民小学的正课,让所有马来儿童学习华文;政府也在大专院校和公共服务机构为马来大学生与公务员开办华语课程。在21 世纪初,政府又宣布公立大学录取新生采用以成绩为标准的绩效制。不管实行的结果如何,都说明了政府开始改变以前的族群“固打”思想,把成绩和效率作为录取新生的标准。

(四)国族概念的提出

1991 年,马哈蒂尔发表《2020 宏愿》时,提出了“马来西亚国族”(Bangsa Malaysia)的概念。国族概念的提出立即引起了不同族群的关注和回应。然而对于如何构建新国族,不同的族群有不同的想象与期待。马哈蒂尔政府所提出的2020 宏愿计划,其本身乃是继新经济政策后,为马来西亚国家寻求一个国内民众新的发展共识政策,藉此政策来整合马来西亚各族群不同面向的需求。该计划乃是藉由经济发展为表体,希望把马来西亚带入一个以发达国家为理想的目标,除提升各族群对这个国家的认同外,同时持续扩展马来族群在马来西亚国内的政治经济方面的特权,希望完成实现马来西亚国族的理念,进一步合法性地建构马来西亚为以马来文化为主体的马来民族国家,从而完成马来西亚族际政治整合的目的。

五、结语

从时间纵向发展的角度来看,马来西亚的族际政治整合实践可以分为三个阶段,即独立初期(1957—1969 年)、新经济政策时期(1970—1990 年)和20 世纪90 年代以来。在不同阶段,马来西亚采取了不同的族际政治整合措施和手段。马来西亚族际政治整合的实践某种程度上是一个探寻并维持利益平衡点的过程。从价值取向来看,马来西亚的族际政治整合介于“同化”及“多元主义”之间,并非只有单一的马来人优先的民族主义取向,非马来人的“文化多元主义”取向的制衡作用一直都存在。纵观马来西亚族际政治整合的实践,“五一三”事件可以说是重要的分水岭。独立前后至“五一三”事件前,马来西亚的族际政治整合介于马来民族主义和文化多元主义之间。“五一三”事件后,马来西亚的族际政治整合完全被马来民族主义所主导。后“五一三”时代,尽管马来民族主义始终是马来西亚族际政治整合乐曲的主旋律,但文化多元主义与民族主义的政治角力在政府与民间的博弈持续存在。马来西亚族际政治整合实践的经验在于选择“同化”和“多元主义”之间的族际政治整合之路,在二者之间根据具体的族际环境进行调整,追求族群与族群之间、族群与国家之间利益的平衡点。对多民族国家,尤其是后发多民族国家来说,马来西亚的经验值得思索和学习。

注释:

①“协和式民主”是学者Arend Lijphart 提出来的特殊民主体制。“协和民主”包括如下一些特色,如:政府是各大族群领导层组建的联盟;按“比例”原则分配政治代表权、公共职务、公共开支;各族对于本身事务的运作有高度的自主性;等等。