基于阿尔多·罗西建筑学理论的兰州市城市意象分析

王 子,龚彦俊

(1. 兰州交通大学 建筑与城市规划学院,兰州 730070;2. 酒泉市城乡规划研究院,甘肃 酒泉 735000)

一、罗西对于城市及建筑的定义

从积极和实际的意义上来看,建筑也代表着创造力,伴随着文明和社会生活同时出现,建筑个体的集合是城市最初的成分,从现在的角度来看,可以称之为人类创造的最高级、最复杂、最深刻的产物。

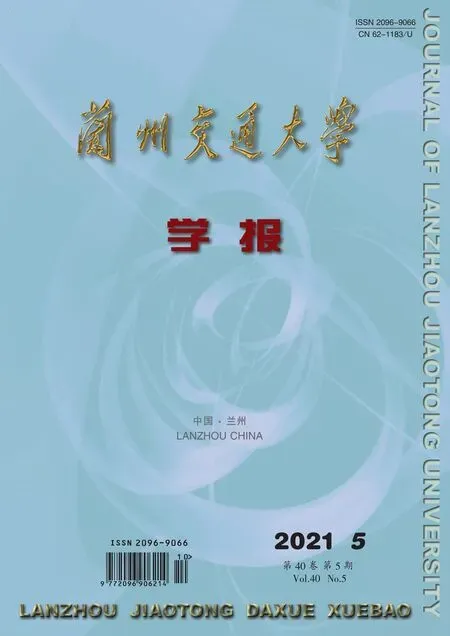

建筑本质上具有聚合的属性,即城市的聚合。单体建筑是形式和文化的集合。体现审美意向(轴对称,比例和谐等)和创造更好的居住环境是建筑永恒的两大特征。所有将城市视为人类造物的重要研究都提到了这两个特征。而建筑赋予社会以特定的形式,与社会、自然有着密切的联系。城市随着时间的推移而发展,从而获得了自己的意识和记忆,它不仅代表着历史记忆、社会记忆、集体记忆,也是一种文化记忆。其中集体记忆涉及到多个学科领域的研究(表1)。

表1 不同学科对集体记忆的研究列举(表自制)Tab.1 List of studies on collective memory in different disciplines(table self-made)

在对主客合一理念的追求中,罗西将历史学和类型学的基本原理应用于城市建设与规划中,认为城市的历史被类比为一个衡量时间的“框架”。在罗西看来,建筑的历史在于建筑的实体,建筑的实体构成了城市的分析对象。这个框架也出现在罗西的《科学自传》一书中,它是这个城市概念的一个特别有用的类比。它既是结构又是遗迹,既是事件又是时间的记录,所以它记录的是事实而不是原因。罗西认为,这个结构由两方面组成:一是本身的抽象意义,二是单体部分的明确性质。其中后者具有特别重要的意义,因为对罗西来说,仅仅研究结构即构架的脊椎未免过于笼统。任何总体构架都像筛眼一样,总是让最重要的部分通过,这个部分在此是指城市中最独特和使城市具有特性的那些元素。

二、城市建筑体尺度的溶解和城市意象彼此的融合

1.城市建筑体尺度的溶解

构架也许可以在某种程度上被比作城市布局,它既是由各个部分组成的总体结构,同时本身也是一个实在的建筑体:集合建筑体。城市这个集合体是通过两个过程产生的,其一是生产过程,人们通过劳动建造了城市这个产物。其二是通过时间过程才创造了独立的建筑个体。第一道工序的时间只是制造的时间,它没有前后之分,它与被生产的对象有关,对人类来说,这个对象没有广泛的或不确定的历史;第二个过程不仅因其独特性而与聚合相对立,而且因其自身的原因和动机而取代了人的作用,因而其自身的独立形态不受人的主观支配,与其功能无关。

2.城市意象彼此的融合

现实生活中,任何城市都存在一个由许多人意象复合而成的公众意象。尽管每个人对城市的意象会有所不同,但是总有一些意象的内容是共同的,也就是说在一个人从未与他人交流之前,他的某些城市意象是比较接近公共意象的。那么城市的公共意象会分为哪几类?如果能够相对准确发掘出来,对于后来的城市设计会产生什么影响?在城市意象学理论中,意象是通过人们对城市的综合认识形成的,人们通过城市中各式各样的符号来认识城市的本质,所以一个城市的结构和符号越清晰,人们对城市的识别度也会更高。

在城市意象理论中,界定了五个城市要素之间的相互关系,这也形成了城市形态的概念,这五要素主要指道路、边界、区域、节点和标志物。城市设计就是将城市中各种要素进行协调和组织,使其能够引起观察者们视觉感官的冲击,这一点凯文林奇也在他的著作《城市意象》中有过详细的研究。

三、城市中的典型元素剖析

1.道路元素——中山路

兰州的中山路位于片区中一条较宽的笔直轴线上。在这条路上传承着丰富悠久的历史文化,留下了不同年代的印记和建筑形式。沿着这条路来回漫步,细细把玩道路两旁的建筑,每次都有不一样的收获。你可以去细细体味这些建筑的集合以及建筑形式的传递与融合,可以看到民居错落有致的分布着,在其中穿插着各种酒店以及公共建筑(图1)。

图1 中山路(炭市街)Fig.1 Zhongshan Road (Tanshi Street)

2.节点元素——金天观

城市是一个人造物体,即一个整体建筑有三个明确的内容。首先,城市发展需要一个时间维度的衡量,即城市发展有轻重缓急之分。第二个层面中包含着城市空间的连续性,第三个层面中指出城市中某些主要元素自身具备着加速或延缓城市过程的力量,它们通常是城市当中的主要建筑体。

兰州市金天观坐落在七里河区华林路,始建于明建文二年(公元1400年)。因观内供有雷祖神像,又名“雷坛”,是早年道教在兰州传经的圣地。昔日金天观殿阁崇伟,回廊幽曲,松柏槐榆错杂遍布。中为雷坛,东为坛祠,西为吾祠,西北角有一花园,现被辟为工人文化宫。踏入工人文化宫,目光落在其内部的建筑上,一种历史厚重的气息立马会扑面而来。随着不断的深入,散落的石块中间有一个石梯通向另一片区域,雕刻的砖墙都散发着作为城市纪念物的历史气息。几处小亭都独自坐落在小山上,有一条石梯连接,周围的墙上布满了青藤。整个金天观面积较大,内部建筑较多,部分建筑已经失去了原有的功能,或者可以说在今天又赋予了新的功能。连着的房屋有的作为字画的商铺,有儿童在庭院里学习绘画和书法。四合院也经翻修成了参观的场所,已经失去了居住的功能。在一个区域里有三块纪念碑,纪念碑立于中心,周围有建筑环绕,碑上面的字已经模糊不清,只有被岁月侵蚀的碑体在给来往的人讲述着这个地方的历史。这些建筑体本身已经有了足够厚重的质量,使这片区域的空间具有了一种“场所感”。置身其中,仿佛行走在历史长河中,仿佛可以感受到古人的谆谆教诲(图2)。

图2 兰州金天观(洪恩街街区)Fig.2 Lanzhou Jintianguan (Hong-en street block)

3.区域元素——场所和集体记忆

在我们的理解中,场所是特定的人或事所占有的环境的特定部分。它具备着三个特点:占有性、非空间性和随机性。多指特定建筑物或公共空间的活动处所。在城市中,场所是一个很重要的概念。城市本身就是集体记忆的场所,这个集体记忆指的是市民的集体记忆,这种场所与市民之间的关系就成为了城市中建筑和环境的主导形象。

这两者有着密不可分的联系,其中有两个必要条件,一个是场所,一个是人。两个条件缺一不可,这就是集体记忆。城市本身就是市民们的集体记忆,在一个大的范围内把场所和集体记忆联系在一起,而我们自身恰恰是很难站在整个城市的层面去感受集体记忆,更多是在一个一个小的场所里。兰州市的太清宫,曾是西北的道教中心,是兰州现存的最早的古建筑群,经过了这么多年历史的冲刷,仍然具备着自身的价值,与周围的现代建筑慢慢的融合在了一起。这也是一个特定的场所。人们在这里上香祈福,这个场所就承载了人们的集体记忆。再比如白塔山公园里跳舞的人,其中各个年龄段的人群都有,然而他们都是作为一个主体,而跳舞的场地是客体。在场所和人这两个必要条件中,人的作用无疑更为重要,因为所有的记忆都是起源于人类的大脑,当人这个主体和场所这个客体结合起来,人们通过特定的活动为客体无形中赋予了记忆。这个记忆是双向的,存在于每一个人的脑海里,所以它是集体记忆。对于这个场所来说,它承载的是每一个来到这个地方的人的记忆,所以也是集体记忆。

4.边界元素——黄河风情带

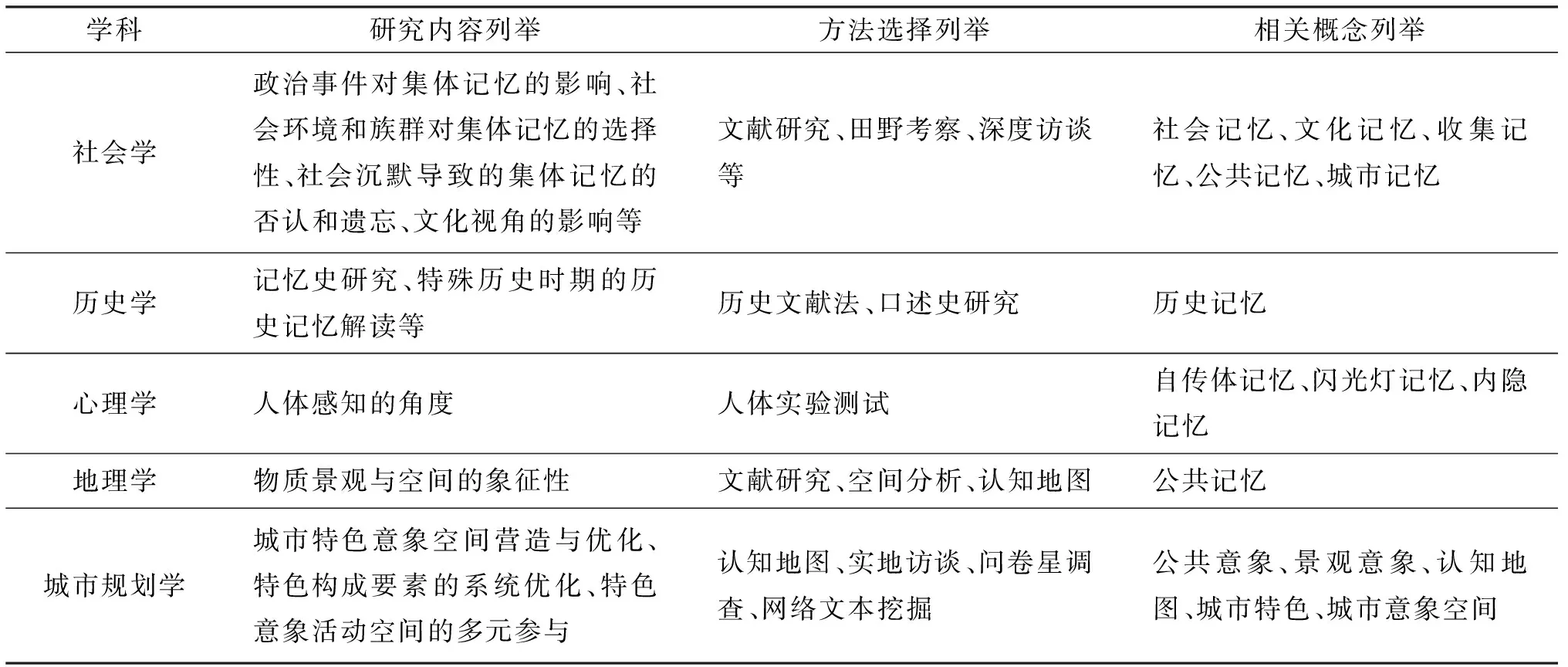

在近现代的城市化发展潮流中城市发生着翻天覆地的变化,就像刘易斯·芒福德比喻“城市好比一个巨大的容器,在历史推进中容纳着人类不同时代的文明成果和对周围环境的感知”。兰州中心城区范围内的黄河及其两岸用地,东西长约42公里,南北宽约1.2公里,“百里黄河百里城,世界知名的黄河城市区段”正在为打造兰州中心城区最具魅力和活力的经济带、景观带、文化带持续贡献者自身的能量(图3)。

图3 黄河风情线位置图Fig.3 Location map of the Yellow River Customs Zone

结合现状建设,强化黄河沿线的特色空间;对于存量土地,综合采用保留、置换、更新的方法提升滨河功能的公共性;对于增量土地,精心策划公共功能,从而形成完整的特色滨河功能序列,增强黄河两岸的活力和吸引力(图4)。

图4 黄河风情带意象表达Fig.4 Image expression of the Yellow River Customs Zone

5.标志物元素——中山铁桥

一个城市的盛名是历史所赋予的沉淀和积累,这是时间的馈赠也是时代的检验。从白塔山往下至中山桥,山势巍峨起伏,蟠结城郊,拱抱金城,铁桥连通两岸,稳跨黄河百年有余,身载着沧桑而来,它们都是时间的使者,有着华丽的过往和璀璨的明天。“黄启炎传,铁汉秦章光陇坂;河清海晏,桥虹耀彩卫金城。”110年过去了,这座古老的桥梁依然横跨黄河之上,与白塔山相呼应。想要了解兰州的古往今来,中山铁桥无疑是一个最好的“T台”,她联接八方、贯穿古今,也是5 000多公里的黄河上第一座真正意义上的铁桥。

在一个多世纪的时间中,这座桥经历了很多次的变故。我们现在看到的就是经过多次修缮之后的样子。包括上面的弧形支撑,也是后来加固才有的。现在的中山桥是一座步行桥,夜幕降临站在桥上,能够看到五彩中山桥以及黄河两岸美轮美奂的灯光变化。中山桥的灯光设计还有小小的心机,每天都会以不同的颜色向市民展示她的风采。随着时间的流逝,城市发展日异月新,黄河之上已经新建了许多座桥,这座古老的黄河铁桥已不是沟通黄河南北的唯一通道了。尽管如此,它依旧拥有着无可比拟的独特优势,因为它就像一部史诗,镌刻着兰州古往今来历史的变迁,展示了兰州人民灿烂艺术的画卷。历经百年,中山桥、白塔山这样的地标景观已不仅是兰州的象征与名片,更是兰州人的精神寄托。在这里,每一个普通的兰州人都有机会抚今追昔,与祖先对话,解读这座城市的历史(图5)。

图5 中山桥夜景Fig.5 Night view of Zhongshan Bridge

四、兰州市特色意象空间营造与优化

1.优化宏观空间尺度的整体特色风貌

(1) 传统风貌

首先要结合历史文化和地域特色这两个因素,在市域形成“一河、两区、三川”的整体格局。其中河指的是黄河以及其支流大通河,通过这“一河”来串联起全市的历史文化和特色景观地带,是传承黄河文化的主要脉络。“两区”指的是连城自然保护区以及兴隆山自然保护区,可以通过这“两区”将人文与自然资源进行整合。“三川”是指秦王川盆地、黄河谷地、榆中盆地。需要做的就是保护好目前的山水格局,在南北两山上加强绿化景观建设。

其次,历史文化街区内建筑的保护与更新应体现历史的真实性、风貌的完整性和生活的延续性。严格保护街区内的街巷道路和空间尺度,逐步调整不合理的土地使用功能,完善市政设施和绿化环境系统。风貌协调区内新建或改建的建筑,要与历史文化街区的整体风貌相协调。严格控制新建用地性质、建筑高度、体量、色彩、风格等要素。避免大拆大建,注意保护街巷肌理和有保护价值的历史建筑、自然和人工植被景观。

(2) 城市天际线

城市天际线是城市风貌形象最集中,最典型的代表。城市天际线不仅是一个静态的城市轮廓线,也是记录城市空间发展的过程,高度往往是形成天际线的重要指标。确切说,城市天际线是西方城市规划的定型理念。他们认为,城市如一个人的肌肤,天际线则是服饰包装,因而,城市天际线的定义赋予了美学内涵。

沿黄河划分城市界面类型:开敞型界面,通过开放空间的连通增强城市与黄河之间的景观及交通联系;封闭性界面,通过规划控制形成连续而严整的城市界面,建筑整体前低后高,保持城市街区的功能及景观需求(图6)。

图6 兰州城市天际线Fig.6 Lanzhou city skyline

(3) 滨河开敞空间

保留和整治现状河流水系,滨河设置绿化带和游憩场所,形成较大尺度的连续开放空间。加强黄河两岸文化特色空间引导,突出黄河母亲、水车园等具有文化积淀的主题游览休憩空间,结合黄河历史典故与遗迹,形成贯穿城市的黄河滨水景观风情带,并形成通向黄河的多条绿廊,将黄河的景观和文化向城市纵深延伸。

2.强化中观空间尺度的构成要素

(1) 提高道路的可意象性

首先,城市轴线保护。对酒泉路、皋兰路、世纪大道进行保护。道路沿街建筑应统一规划设计,控制高度、体量和形式,保证“显山露水”,强化轴线效果。其次,城市空间轮廓的保护和高度控制。要注意在文物保护单位的保护范围里维持现存的建筑高度。

(2) 展示边界的积极作用

构建在南北两山与城市间的景观边界。通过对沿山建筑界面、建筑形态、高度等要素的控制,塑造城市与山体和谐的景观界面,同时控制城市与山体的重要景观通廊,形成城市重要的景观边界。

(3) 凸显节点的特色

一般来说景观节点包含以下几个方面:景观带的转折点、景观轴线的交点、空间序列的高潮等等。这是城市中观景活动的重要聚集点,更是体现城市风貌的场所。

(4) 彰显标志物的属性特质

选取连接城市景观片区、景观节点的重要水系、绿化带、道路等空间通廊进行界面控制,打造满足宜人尺度、视觉享受等景观功能,形成具有连续性、共享性、开放性和景观性的城市景观带,作为构筑城市风貌体系的主要骨架。按照黄河两岸城市功能不同,将黄河滨水景观带按综合型、居住型、生态型三种岸线类型分类进行景观控制。

综合型岸线强调两岸建筑界面连续性,高层建筑以较为通透的点式建筑为主,突出建筑界面鲜明形象与整体多变、高低错落的轮廓;塑造标志性建筑形成景观节点,突出城市形象;滨水建筑宜采用退台式处理,产生丰富立面效果。在满足防洪等安全前提下建设丰富多祥的驳岸断面形式,形成多样化亲水空间,对亲水平台、城市广场、游船码头等统一设计,形成整体景观。居住型岸线加强文化引领,突出塑造以黄河文化、工业文化、民族文化等为主题的特色开敞空间,加强市民休闲、健身设施建设。结合路径节点区域设置休闲广场。加强两岸建筑界面控制,两岸建筑高度面向黄河叠落,控制滨水开敞空间与南北两山的视廊畅通。生态型岸线限制黄河沿岸地区的城市开发建设,严格控制建设强度和建筑体量,使其不影响沿岸整体生态背景。加强生态恢复和自然环境保护,塑造山水自然景观。

五、结语

建筑的设计与城市空间的营造永远都是相辅相成的,建筑是一个城市的基本组成单元,在阿尔多·罗西的观点中,城市即为建筑。他从建筑的角度出发去理解城市,由此揭示了城市中建筑体与城市空间之间的内在规律,这也为今后的城市空间营造提供了启示。城市中建筑的形式及组成是丰富多彩的,如何在有限的城市空间内协调好建筑的形式和结构,同时兼顾其科学性和艺术性,是未来城市设计者们需要考虑的主要问题。只有这样,才能建设好具有地方特色的新型可持续发展的城市。