新世纪中国体育电影研究论略

魏赟昊

(兰州理工大学 体育教学研究部,兰州 730050)

体育电影即指把与体育相关的内容用电影的方式表达出来,这种独特的艺术形式经过不断地发展逐步形成了一种独特的电影题材类型。新世纪以来,网络的发达为观众创造了便利的观影条件,人们观看电影不再受时空的限制,只要有空闲,即可在手机、平板等移动设备上观影。而当今社会人们对快节奏生活的追求,越发使体育电影尤其是竞技类体育电影得到欢迎。特别是2008年北京奥运会的举办,更加促进了我国体育电影的发展,比如拍摄数量增加了,内容丰富了。以足球、篮球为题材的影片数量明显增多,射击、田径、游泳、乒羽、棒球、体操、格斗以及极限类运动项目,均成了电影拍摄选取的主要创作题材。数量的增多、题材的丰富,也带来了研究成果增加,关注与分析这些新的研究成果,为今后中国体育电影的发展以及体育电影的研究提供借鉴,是有学术意义的。本文即以新世纪中国体育电影研究为切入点,通过对CNKI所录新世纪中国体育电影研究成果的检索,将有关新世纪中国体育电影的研究成果进行归纳、分析,期望对体育电影研究能有所推进。据CNKI检索,可以见出,有关新世纪中国体育电影研究的成果主要反映在考察历史发展、电影市场、人物形象分析以及对电影中所存在问题及对策的研究四方面。另外,有关热点影片评论、中外电影对比等方面也有涉及。这些情况,从CNKI的数量统计上看,就能够有所说明。

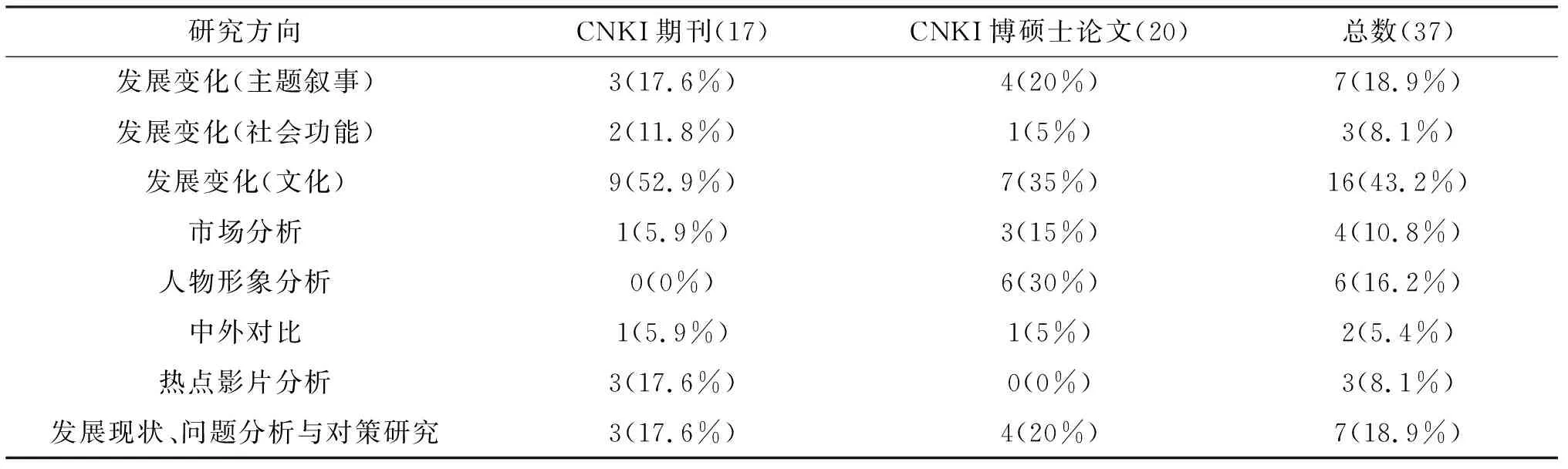

主题词又称叙词,是在标引和检索中用以表达文献主题的人工语言,是文章主体的高度概括和凝练。选择主题词检索方式,即以“新世纪体育电影”为主题词对CNKI期刊数据库和CNKI博硕士论文数据库进行检索,各得到了30篇文章。剔除与新世纪中国体育电影无关的文章,期刊数据库剩余17篇,博硕士论文数据库剩余20篇。依照内容不同,本文将研究成果按照表1进行了划分,并对每一部分的发文数量及占比情况进行了统计。值得一提的是,有一些文章因为涉及到多个分类内容,因此重复出现在统计数据里面,可能出现分类数量加起来大于总数的情况。

表1 以“新世纪体育电影”为主题——CNKI数据库统计(截止到2021年6月)Tab.1 Themed "Sports Movies in the New Century"——CNKI Database Statistics (until June 2021)

如表1所示,新世纪中国体育电影的发展变化是学者的研究重点,发展变化研究包含了主题叙事、社会功能和文化三个方面,其中关于体育电影文化的发展变化研究成果最多,在CNKI期刊论文数据库中检索到9篇文章,占期刊总发文量的52.9%,超过一半之多,在CNKI博硕士论文数据库中则检索到7篇,占博硕总发文量的35%。二者相加,总共发文16篇,占所有研究成果的43.2%,位居第一。其次是关于主题叙事的发展变化研究和电影发展现状、问题分析与对策研究,在CNKI期刊数据库和CNKI博硕论文数据库中均分别检索到3篇和4篇研究成果,总共发文7篇,占所有研究成果的18.9%,并列第二。第三则是人物形象分析,在博硕论文数据库中检索到相关论文6篇,占所有研究成果的16.2%。最值得关注的是,关于电影市场方面的研究成果位居第四,其发文总数是4篇,占总发文量的10.8%,在新世纪之前几乎没有关于这一方面的研究成果。此外,关于热点影片和中外对比的研究成果虽然不多,但也引起了学者的注意。

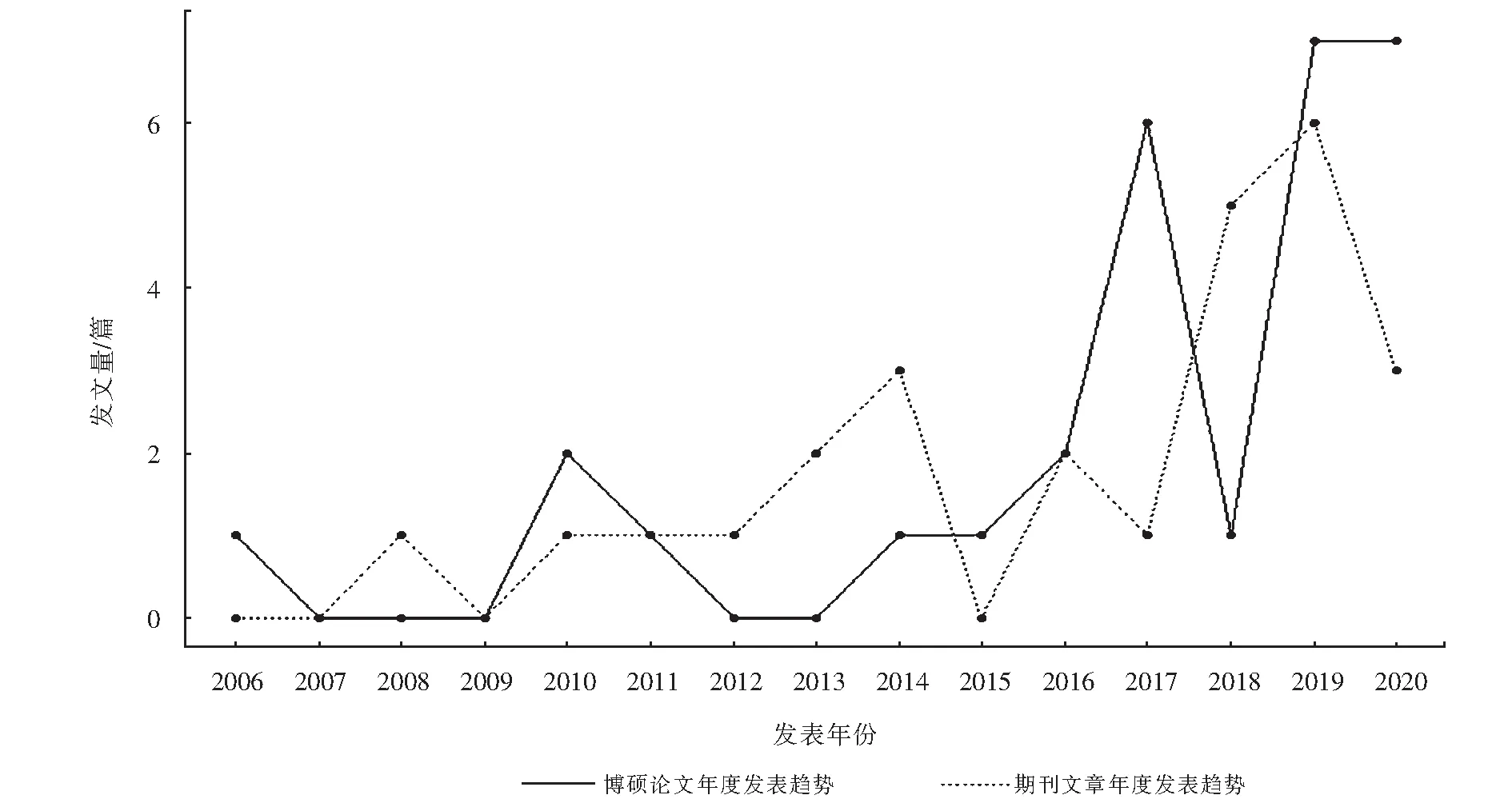

再从CNKI期刊论文库和博硕论文库中有关“新世纪中国体育电影”研究的发文量年度分布作统计,得出的结果,如图1所示.

发文量的历时性变化在一定程度上反映了该研究主题的动态演进过程。[1]如图1所示,从2006年至2020年,期刊年度发文量和博硕论文年度发文量均呈现波浪式上升趋势。仔细观察图1发现,期刊论文和博硕论文发文量的第一次同步增长是在2009年,也就是北京奥运会成功举办的后一年,2010后年略有回落,但在2012年伦敦奥运会后又再次上升。之后博硕论文发文量缓慢增长,期刊论文发文量波浪式发展。直到2016年里约热内卢奥运会后,博硕论文数量出现了一次大幅度上升,期刊论文略有滞后,但在2017年也出现了一次明显地增加。2020年日本奥运会虽然因为全球疫情未如期举办,但是学者对体育电影持续关注,2019年期刊论文和博硕论文的发文量均到达了新世纪以来的顶峰,期刊论文数量在2020年略有回落,但仍高于里约奥运会之前的发文量。综上所述,首先我们可以发现发文量的每一次增长都在奥运会前后,可见奥运会对我国体育电影的研究具有推动作用,并且其推动作用一次比一次明显。其次,发文量的增长经历了从滞后于奥运会,到与奥运会同步,再到先于奥运会的转变,这一现象表明学者对我国体育电影的研究越来越注重时效性。

图1 新世纪中国体育电影研究论文数量年度分布——基于“CNKI期刊数据库与博硕士论文数据库”(截止到2021年6月)Fig.1 Annual distribution of research papers on Chinese sports films in the new century:Based on "CNKI Journal Database and PhD Thesis Database" (until June 2021)

综合来看,新世纪我国体育电影研究在内容方面是多元化的,主题叙事、社会功能、文化内涵、电影市场、人物形象、热点影片和问题及对策均是学者的论述对象。在研究范围上,虽然研究对象为新世纪的中国体育电影,但是学者也没有忽视对国外优秀电影的研究和分析,国外的优秀电影对我们一样有着一定的参考价值。数量的增加,研究的多元,当然是一个方面,但更多的还是表现在具体的内容研究中,下面即从电影发展的阶段划分、主题叙事变化、社会功能转变、电影文化演进、人物形象分析、电影市场分析、发展现状、问题分析与对策研究等方面,对已有研究成果进行分析。

一、有关新世纪体育电影发展的阶段划分

新世纪以来,学者对中国体育电影的发展变化研究涉及多个方面,如主题叙事、社会功能、文化内涵等,仔细考察这些文献发现,大部分学者都采用了分阶段研究的方法,结合叙事学、传播学等理论,从不同角度对每一阶段中国体育电影特征进行了分析。正如何昊《新世纪中国体育电影发展研究》(河南师范大学,2019年)提到,针对体育电影发展研究主要分为两个方面:一个是对中国体育电影历史的综述,另一个是对某一特定历史阶段的研究。[2]因此,我们可以说对新中国体育电影进行阶段划分是发展变化研究的前提。关于新世纪体育电影发展的阶段划分,学者普遍地将建国后电影发展分成四个阶段。屈雯喆的硕士论文《中国体育电影的演进与发展》(河南大学,2011年)和孙俊涛等的《中国体育电影的发展历程》(《体育成人教育学刊》2014年第30期)通过参考和借鉴中国体育史、中国电影史、中国体育电影史纲等相关资料后也将建国后中国体育电影的发展历程划分四个阶段,分别为:

(1) 1949年~1965年,建国后体育文化的兴起阶段;

(2) 1966年~1976年,文革体育电影的停滞与港台武侠电影文化的发展阶段;

(3) 1977年~1999年改革开放时期体育电影文化的繁荣阶段;

(4) 2000年至今,新世纪体育电影文化的转型阶段。

同样王立国、王羽、班正在《新中国体育电影分析》(《体育文化导刊》2014年第4期)中也将中国体育电影的发展分为上述四个阶段,只是命名不同,分为称作:

(1) 建国后17年——“集体性”的“中国梦”;

(2) 文革十年——“湮没”的“中国梦”;

(3) 改革开放——“鼓角相闻”的“中国梦”;

(4) 新世纪——“蓄势待发”的“中国梦”。

也有学者划分的更为细致,如倪沫《中国体育电影发展研究》(苏州大学2017年)在四阶段划分的基础上将新世纪阶段再分为前奥运时期、奥运时期和后奥运时期三个阶段。李春《新中国体育电影的历史成就与时代特征》(《当代电影》2019年第11期)则将改革开放阶段再细分为新中国体育电影的变革与多元时期(1977~1989)和新中国体育电影的转型期(1990~1999)两个小阶段。相对来说,四个阶段的划分法在学界认可度较高,在这四个阶段里面,中国体育电影波折发展。

二、基于叙事学理论的电影主题叙事变化研究

关于主题叙事的发展变化研究,学者多以叙事学为理论基础,结合时代背景展开研究。比如,李春《新中国体育电影的历史成就与时代特征》(《当代电影》2019年第11期)从叙事学的角度出发结合时代特征,认为我国体育电影的主题叙事经历了国家叙事、探索叙事、个体叙事和奥运叙事四个阶段。朱邱晗《新中国成立70年以来体育电影主题叙事变迁探析》(《体育与科学》2020年第6期)一文,则运用了叙事学的相关理论对体育电影在各阶段的叙事主题进行了探究,认为新世纪以来我国体育电影叙事呈现出两种样态,一是初期注重表达以人为本的人文情怀,二是后奥运时期侧重于民族认同精神的传递。[3]作者将主题与其所在的时代背景相结合,得出了中国体育电影的主题叙事多以大情怀为主线的结论。从叙事学理论出发进行的研究,博硕士论文主要有倪沫的博士论文《中国体育电影发展研究》(苏州大学,2017年),文章对我国体育故事片的主题叙事研究也有涉及,认为我国体育故事片主题叙事经历了由“重”到“轻”,由“大”到“小”的变化,即对强国梦的表达变得隐晦,“夺冠”故事被“成长”故事取代,创作者在表达主题时突破了“十七年”和改革开放阶段就体育讲体育故事的思维定势,开始关注受众的观影期待。王典的硕士学位论文《2008~2016年中国体育故事片的叙事研究》(北京体育大学2017年)在叙事学的视域下结合具体案例系统分析了这一阶段体育故事片的叙事特征,主题叙事方面,作者认为“逐梦”与“成长”是这一时期中国体育故事片的主流主题思想,其叙事目的是诠释中国体育的时代特色。李昕彤的硕士学位论文《改革开放40年中国体育故事片叙事研究》(沈阳体育学院2020年)以叙事学作为理论基础对部分影片的叙事指标进行分析,总结出了改革开放40年间中国体育故事片的叙事流变特征,其中主题叙事的流变特征主要表现在主题类型和故事面貌上,新世纪中国体育电影的主题类型从改革开放阶段的“圆梦”“救赎”转变为“凸显奥运精神”,故事面貌则从国家语境走向了生命叙事。[4]

三、传播学视域下的电影社会功能转变研究

新世纪以来,关于体育电影社会功能转变的研究,学者多将目光集中在其传播功能上。张梦茜《体育题材电影的传播功能与作用研究》(西安体育学院2019年)对我国体育题材电影传播的发展特点及现状进行了剖析,认为到了新世纪,我国体育电影“上传下达”的政治功能逐渐弱化,其功能主要包括:(1) 弘扬体育精神,传承体育文化;(2) 传播体育知识,规范体育行为;(3) 推动体育消费,健全体育市场。[5]并且文章指出,21世纪是信息化、全球化的世纪,强化体育电影的传播功能是发展体育电影的首要任务。屈雯喆《中国体育电影的社会功能及影响》(《当代体育科技》2014年第22期)和邓佳佳《中国体育电影的社会功能转变及影响探究》(《传媒论坛》2020年第3期)认为在我国体育电影的若干社会功能中,传播功能占据主要地位,二人从传播学的角度出发,结合时代特征、审美需求等影响因素对我国体育电影传播功能的转变进行了简要分析,均认为我国体育电影的传播功能经历了传达政治主题到传播体育精神再到弘扬中国优秀传统文化三次转变。新世纪以来,我国体育电影注重传统体育文化资源的开发,结合视觉特效等技术手段引起海外观众的观影兴趣,将中华体育精神传播到了海外市场。[6]

四、体育电影文化演进研究

对体育电影文化演进研究主要包含三个方向:一是体育电影的文化意蕴演进,二是电影中体育文化价值观的演进,三是体育价值取向的变化。关于体育电影的文化意蕴演进研究,学者达成了体育电影作为主旋律电影,其文化意蕴随着社会大环境的变化而变化的共识,如张华《论新中国不同时期体育电影的文化意蕴》(《芒种》2012年第23期)探讨了中国体育电影在不同时期的文化意蕴。新中国成立初期及改革开放阶段体育电影的文化意蕴主要体现在为国家政治经济的服务上,到了新世纪,呈现民族文化则成为了体育电影最重要的文化意蕴。同时,学者强调了体育电影文化意蕴的演进是一个叠加的过程,而不是一个替代的过程。王丽娜《构建与呈现——新中国体育电影文化阐释》(山东师范大学,2010年)对新中国成立以来各阶段的体育电影代表作进行梳理,从具体影片的表现对象和表现类型两个方面入手分析了我国体育电影的文化意蕴。作者认为无论哪一个阶段,传达体育精神都是体育电影最主要的文化意蕴。

屈雯喆、吴军霞、张巍等人则将研究重点放在了体育文化价值观的演变上。屈雯喆《中国体育电影的演进与发展》(河南大学2011年)结合不同发展时期的社会文化语境探析了各阶段体育电影通过主题所要体现的体育文化价值观。作者认为我国体育文化价值观经历了四个阶段演变:(1) 解放前的体育救国思想;(2) 建国后的“宏大”民族体育精神;(3) 新中国的体育人文关怀;(4) 新世纪的奥林匹克精神。值得一提的是,作者在文章中提到,新世纪以来我国体育电影中的体育精神文化主题得到了重构,具有中华文明特色的体育新观念引起创作者的重视。[7]吴军霞、张巍《新中国体育电影的历史文化学解析及发展出路》(《河北体育学院学报》2013年第4期)将体育电影视为文化传播工具并探析了我国体育电影文化价值观的嬗变,得出与屈雯喆相同的结论,并指出打造具有中国特色的体育文化是后奥运时期中国体育电影的出路。

关于体育电影中体育价值取向的变化也引起了学者的注意。万文双、肖沛雄《新中国60年体育电影价值取向的嬗变》(《青年文学家》2010年第1期)结合了四个阶段的社会背景对中国体育电影中体育价值取向的演变过程进行了重现,认为我国体育电影的价值取向经历了集体主义、爱国主义到人文主义的转变。方雯《中国体育电影中体育价值观变迁研究》(上海体育学院,2020年)结合我国体育电影中体育价值观的阶段特征从宏观角度探析了体育价值取向的变化。最明显的变化特征表现为新世纪以来体育电影中的体育价值取向从集体主义向个人奋斗与为国争光并存转变,以及前几个阶段极力排斥的“个人英雄主义”价值取向在后奥运时期一定程度上得到了认同。[8]

五、有关发展现状、问题分析及对策研究

关于我国体育电影发展现状、问题分析与对策研究,除了专门刊出的期刊论文外,大多数与中国体育电影研究有关的博硕论文的结论部分都会有所涉及。我们可说无论从何角度入手对新世纪中国体育电影进行研究,发现问题并提出解决对策都是学者们的终极目标,旨在促进中国体育电影事业更好发展。

首先是期刊论文部分,张书瑞《新世纪中国体育电影的发展现状与问题分析》(《体育文化导刊》2016年第8期)运用文献分析法对新世纪以来中国体育电影的发展现状进行研究,认为21世纪我国体育电影存在类型意识薄弱、体育精神欠缺和专业化程度欠缺的问题。作者建议体育电影的创作应借鉴其他类型电影的创作经验,且需符合市场运作规律。张茂泉《“体育+”理念下中国体育电影的梳理与思考》(《当代体育科技》2017年第7期)通过对中国体育电影的历史梳理得出数量不足、精品稀缺和体育电影市场冷清是我国体育电影面临的最主要的问题。新世纪以来,在国家政策的扶持下体育开始与各行各业融合,在“体育+电影”的理念下,我国体育电影行业应抓住机遇,走出一条顺应国家政策、符合市场需求且符合自身发展的创新道路。[9]肖兰《华语电影面临的挑战及发展策略》(《体育文化导刊》2019年第6期)认为体育电影发展滞后、不能满足观众的深层诉求以及缺乏口碑和票房双赢的IP是中国体育电影前进道路上最大的障碍,抓住体育产业赋能体育电影发展、体育文化消费潜能有待撬动、全民体育是体育电影发展的坚实后盾等机遇,以现实题材为基础、传递多元体育精神,立足体育本体、突破传统创作局限,讲好中国体育故事、输出中国体育文化是扫除障碍的最佳手段。[10]

其次是博硕论文结论部分的探讨,屈雯喆的硕士学位论文《中国体育电影的演进与发展》(河南大学2011年)认为制约新世纪体育电影发展的因素有以下5点:(1) 社会认同度低;(2) 自身认知度低;(3) 缺乏艺术创新;(4) 主题文化思想性与娱乐性的失衡;(5) 缺少顶级明星与导演的支持。倪沫的博士论文《中国体育电影发展研究》(苏州大学2017年)从故事内容、视听呈现和体育传统三个方面总结了中国体育电影当代发展的问题,主要表现为故事内容浅显直白、镜头叙事缺乏审美和编创者缺乏体育素养。[11]何昊的硕士学位论文《新世纪中国体育电影发展研究》(河南师范大学2019年)认为影片缺乏文化底蕴、叙事固化、体育本体缺失以及体育专业性与电影艺术性的间离是限制我国体育电影发展的主要原因。对于上述问题,学者们一致认为实行内容创新,突破陈旧的创作思维,讲好中国故事是解决问题的首要任务,其次正确处理商业化与艺术性之间的关系和把控电影市场的运作对中国体育电影的发展也有着正面的影响。

六、有关人物形象塑造的研究

关于新世纪中国体育电影中人物形象塑造的研究,学者大多围绕影片中的运动员形象展开。廖志东《改革开放以来中国体育电影中运动员形象塑造研究》(北京体育大学2015年)对历年来我国体育电影塑造的运动员形象进行了分析,认为运动员形象塑造与国家政治、经济、文化政策相关。改革开放初期到90年代,中国体育电影将运动员塑造成了一个具有为国争光、热爱体育的“超人”形象。九十年代到新世纪初,中国体育电影又将运动员塑造成为了一个“勇士”的形象。新世纪以来中国体育电影又将运动员塑造成为了一个具有坚强意志的“圆梦者”的形象。[12]相比之下,新世纪阶段,我国体育电影塑造的运动员个性特征略有突出且社交形象有所提升,但在社会功能与个体功能的表现上仍有失衡的现象存在。张朝霞《新世纪中国体育故事电影中的运动员形象研究》(湖南师范大学,2019年)将新世纪中国体育故事片中的运动员形象分为竞技运动员和青年运动员,并从叙述视角、视听手段、叙事原则三个角度对这两类运动员形象进行了剖析,得出了人物形象塑造是文化内涵外现的重要环节的结论。同时,作者指出新世纪体育故事电影在运动员形象的塑造方面存在着诸多问题,比如体育画面表达不完整,人物的内心情感表现不足,缺少对女性形象的塑造等。此外,新世纪体育电影中少有的女性运动员形象也引起了学者的注意,郭霞《新世纪华语体育电影中女性形象塑造研究》(陕西科技大学,2014年)认为女性形象是人物元素的重要组成部分。新世纪以来,体育电影对于女性运动员的身姿大胆地进行了直接描写,这与2000年之前华语电影刻意回避对女性的身体美感的描写形成了鲜明的对比。新世纪华语体育电影从职业、家庭和公众形象三个维度对女性形象进行了身份构建,外形和性格的去女性化,语言行为的去生活化是女性形象的主要特征。

七、有关电影市场分析研究

学者们一致认为新世纪的体育电影市场相对于之前体育电影的市场有了很大的改善,但依旧存在着许多问题。温蕾《我国体育电影市场现状研究》(天津体育学院,2016年)从生产市场、产品市场和消费市场等角度对我国体育电影市场发展的现状进行了陈述,并结合时代趋势发展分析了对我国体育电影市场的优势、劣势以及机遇和挑战,并提出了构建和完善我国体育电影市场体系发展的相关对策。作者认为体育电影市场的构建和完善对我国体育文化精神的传扬有着积极的影响。郑伟《对2017年中国院线体育电影市场的梳理与思考》(延边大学,2019年)对中国2017年院线体育电影市场进行了梳理与思考,从政治、文化娱乐、经济与技术等四个角度出发分析了现阶段中国院线体育电影市场所处的环境优势。同时,文章也指出了现阶段中国体育电影市场存在的问题主要表现在市场管理不平衡,体育电影缺乏体育的文化价值,以及体育电影相关的管理、创作人才缺失三个方面,并给出了相应的解决建议。刘宗辉《中国体育电影投入产出效率评价与票房影响研究》(吉林体育学院,2020年)从体育电影的内部指标和外部环境因素对国产体育电影的投入产出效率及票房影响进行了评析,结果显示:体育电影对制作技术的高要求导致了高成本,投入指标存在较大的投入冗余,场次和排片到达不了预期效果,大环境和无效率的管理是影响效率的主要因素。而票房方面,放映场次、消费水平、其他收入的比重以及周末效应均对票房产生着重要影响。作者认为现阶段是我国体育电影发展的黄金时期,我们应抓住大赛机遇,并将体育电影与其他类型电影进行融合发展。综合来看,新世纪体育电影市场的发展前景是美好的,但想又快又好的发展,需要不断发现其中存在的问题并加以改正。

八、有关中外体育电影对比研究

新世纪以来,关于中外电影的对比研究引起了部分学者的注意,学者旨在取其精华,去其糟粕,使中国体育电影更好的适应全球化发展。宋昱、魏翎《部分发达国家体育电影发展的历程、特征及启示》(《南京体育学院学报》2018年第5期)对美国、欧洲、日韩体育电影的发展历程和趋势特征进行了分析,认为我国体育电影落后于发达国家的原因有:(1) 体育文化资源少;(2) 电影制作水平低;(3) 观众体育兴趣低;(4) 缺乏对体育电影产品的开发。廖莎莎《中日体育电影的体育文化比较研究》(西南大学2020年)则选择的是与我国同属亚洲且在种族、文化、体能等多方面因素均有相似之处的日本进行对比,作者筛选了40部中国电影和40部日本电影进行对比,归纳总结出两国电影在体育文化内涵、特征、价值和功能上的差异,借鉴日本体育电影之长处并结合我国国情,对我国体育电影的发展提出了四点建议:(1) 突破常规,融入新元素,丰富表达形式;(2) 与时俱进,贴近生活,展现多元的文化内涵;(3) 把以人为本的人文主义价值观作为核心输出内容;(4) 加强体育文化“健康心理功能”的展现。

九、有关热点影片研究

热点影片可说是该阶段社会认可度较高的影片,对热点影片进行分析研究可达到以小见大之效果。李骥《奥运献礼影片<破冰>评析》(《电影文学》2018年第8期)结合21世纪体育电影的创作大环境,对奥运题材《破冰》中蕴含的当代新体育精神的内涵进行了解读。作者认为新世纪体育电影中表达的体育精神已然脱离为国争光的宏大叙事意义,更多体现出的是如何通过努力实现个人价值。[13]李芳瑶《<攀登者>:民族形象的一次艺术实践》从市场角度对2019年的国庆献礼片登山题材电影《攀登者》进行了剖析,对其明星效应给予了肯定。文章认为,明星元素是对人物原型的艺术塑造,二者的结合使影片展现出的民族形象更为立体。孙柏《<夺冠>中国女排精神的时代变迁》(《电影艺术》2020年第2期)结合时代背景对2020年最具话题性影片《夺冠》的电影叙事展开分析。电影以人物——郎平为主线,通过人物经历带出民族强大和国家崛起的历程,并通过两代人的对比去展现女排精神在时代发展中被注入的新内容。《夺冠》虽是新世纪体育电影,但连接起了20世纪80年代和20世纪90年代的体育发展特征,为新世纪体育电影提供了一种崭新的叙事模式。

十、结语

总的来看,与“十七年”和改革开放阶段体育电影的研究成果相比,新世纪的中国体育电影研究确实取得了长足的进步,无论从研究的视角还是研究的深度来说都有了突破。首先,就研究视角而言,新世纪以来的研究视角更为开阔,主题叙事、社会功能、文化内涵、电影市场、人物形象、热点影片和问题及对策均是学者的论述对象,尤其是电影市场研究,在此之前几乎没有研究论文刊出。学者的研究视角不再局限于国内体育电影,外国优秀影片同样也是学者的研究对象。

其次,从研究深度看,研究深度的突破主要表现在发展变化研究方面,“十七年”和改革开放阶段学者仅将目光集中在主题变化上,新世纪以来关于这方面的研究学者则开始挖掘主题背后的文化内涵,并引入了叙事学和传播学的相关理论对主题叙事的特征及文化传播意义的演变进行了深入探析。

视角的开拓和深度上的突破,都为今后体育电影的研究提供了参考,也为中国体育电影事业的发展提供了借鉴。但是分析当前的研究成果不难发现,关于我国体育电影的艺术创作方面的研究几乎没有涉及,无论是体育电影的布景、剪辑、镜头、音乐,还是表现手法分析,尚未见到有份量的研究成果。关于体育电影的社会功能研究,学者多注意到了体育电影的传播功能,尚未重视体育电影的美育功能。关于新世纪中国体育电影的研究还有很大的拓展与提升空间,需要我们进一步探讨。