血管区域概念引导下行糖尿病足介入治疗对患者创面愈合、跛行距离、踝肱指数及皮肤温度的影响

曾仲衍,李嘉宏,黄敏捷,练玉杰

福建医科大学附属泉州第一医院血管外科,福建泉州 362000

糖尿病足是糖尿病的一种严重并发症[1]。 在临床治疗糖尿病足患者时, 不仅需要对血糖水平进行合理控制,加强足部护理工作,而且还应将缺血肢体血供及早开通,常用手段包括干细胞移植、腔内治疗、膝下血管旁路手术等[2]。 最近几年,腔内技术得到明显进步和发展,现阶段已成为膝下重度肢体缺血的首选治疗方案[3]。血管区域概念具体是指特定区域应由特定血管所支配,也就是人体是由多个血管区域所组成,血管区域概念为整形外科的组织修复、皮瓣移植提供了理论基础[4-5]。经皮血管成形术联合支架植入术是现阶段临床治疗糖尿病下肢血管病变的常用方法之一, 采用介入治疗能让足部血运有效、及时地恢复。 血管区域概念则提倡将病变区域源动脉开通,在坏疽、溃疡区域集中进行血供重建,或者对系统稳定性较差的缺血区域进行补救,联合应用两者可能会让糖尿病足患者的临床疗效提高[6]。该研究选取该院 2016 年 4 月—2020 年 4 月收治的120 例糖尿病足溃疡患者,主要分析血管区域概念引导下行糖尿病足介入治疗对患者创面愈合、跛行距离、踝肱指数、皮肤温度的影响,希望能为糖尿病足患者的介入治疗提供指导。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的120 例糖尿病足溃疡患者, 该次研究经该院伦理协会研究批准同意。 按照组间基本特征具有可比性的原则分为对照组(60 例)与研究组(60例)。 纳入标准:签署知情同意书;满足糖尿病足的相关诊断标准[7]。 排除标准:肿瘤性溃疡、钙化防御、自身免疫疾病引起的足溃疡、静脉溃疡者;不能耐受抗血小板药物治疗或药物过敏者; 非糖尿病的其他类型下肢血管疾病者;严重心肝肺肾功能障碍者;同侧患肢在术前或术后1 年内行自体干细胞移植或血运重建手术治疗者。 对照组平均年龄为(63.08±5.87)岁;其中男 32 例,女 28 例;糖尿病病程平均为(10.01±3.01)年。 研究组平均年龄为(62.17±5.46)岁;其中男 35 例,女 25 例;糖尿病病程平均为(9.87±3.14)年。 两组基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组选择常规经皮血管成形术治疗: 术前开展CTA 血管造影检查, 对下肢血管狭窄部位及下肢程度进行明确,选取Seldingers 技术,经股动脉进行穿刺插管,于DSA 监视下找到狭窄血管,选择Deep 球囊来扩张狭窄血管,完成球囊扩张后,对狭窄血管再通情况进行造影复查,当狭窄程度<50%时,则置入支架。

研究组则在血管区域概念引导下开展经皮血管成形术治疗: 入院后应协助患者完善相关的常规辅助检查,如磁共振成像、下肢动脉CT 血管造影、心电图、血管彩超等。 入院后对患者的血糖水平变化情况进行严密监测,采用胰岛素治疗来对血糖水平进行有效控制,让患者的空腹血糖水平维持在6~9 mmol/L,餐后2 h 血糖水平维持在9~12 mmol/L。除此之外还应至少进行3 d的常规对症治疗,如营养神经、抗菌消炎、改善微循环、扩血管、抗血小板、抗凝等。 按照足部血管区域分布情况,具体可分为以下不同的血管区域解剖区域:由腓动脉所支配的外侧足跟及外踝; 由胫后动脉所支配的内踝部、内侧足跟、足底;由足背弓、胫前动脉所支配的足背。 结合下肢动脉CT 血管造影检查结果及患者组织缺损情况,对计划开通的目标血管进行确定。 常规局部麻醉处理后, 选择Seldinger 技术对股动脉进行顺行穿刺处理,在Roadmap 引导下,通过5F 长鞘将V18 导丝或Command 14 导丝配合Rubicon 支持导管送入到靶血管,Rubicon 支持导管应保证到达足部正常血管管腔内, 交换如 V18 导丝, 将 Cordis SAVER 2.0/120 mm、2.5/120 mm 和3.0/120 mm 球囊送入, 从远到近对靶血管进行扩张。 目标血管如果不能开通,则可以尝试将相邻的血管区域供应血管开通。 在扩张球囊后,如果存在对血流造成严重影响的内膜活瓣, 或者动脉残余狭窄程度超过30%, 则应开展支架成形术治疗; 术中操作时, 应经侧鞘管每隔0.5 h 追加10~20 mL 肝素生理盐水,其肝素质量浓度为200 mg/L;术后进行为期3 d 的低分子肝素抗凝治疗,长期给予血糖控制、扩血管、抗血小板治疗,创面定期换药。

1.3 观察指标

出院后全部患者均接受6 个月时间的随访, 包括门诊随访以及电话随访;分别于术前、术后1 个月,于门诊对患者的创面面积进行测量,并在医生的监护下,患者匀速在门诊走廊行走, 安排医生对患者开始行走到出现患肢疼痛被迫停止行走的距离进行记录, 即跛行距离; 选择Omron BO-203RPE III 型动脉硬化Sensiometer A 感觉定量检测仪对患肢踝肱指数 (ABI)、趾肱指数(TBI)进行门诊测量及记录;选择希玛AF110 非接触式红外测温仪对皮肤温度进行测量,选择TCM400经皮氧分压检测仪对经皮氧分压进行检测记录。 在随访到6 个月时,对截肢情况、创面破损愈合情况、溃疡面积、血管通畅情况进行观察记录。

1.4 统计方法

采用SPSS 21.0 统计学软件对数据进行分析,计量资料用()表示,进行 t 检验;计数资料采用[n(%)]表示,进行χ2检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

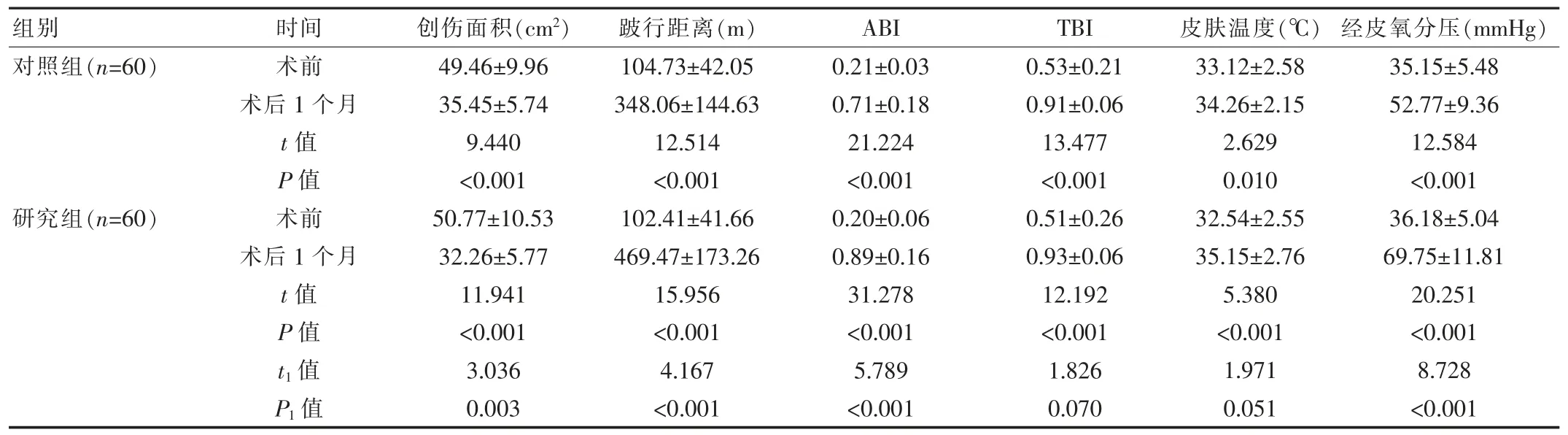

2.1 两组不同时间点治疗效果比较

与术前相比, 术后1 个月两组的创伤面积均明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),而跛行距离、ABI、TBI、经皮氧分压、皮肤温度均明显上升,差异有统计学意义(P<0.05);术后1 个月研究组的溃疡面积明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),跛行距离、ABI、TBI、经皮氧分压、皮肤温度均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 两组患者不同时间点治疗效果比较()

表1 两组患者不同时间点治疗效果比较()

注:t 值、P 值表示组内术前、术后1 个月相比较;t1 值、P1 值表示对照组、研究组术后1 个月相比较

组别 时间 创伤面积(cm2) 跛行距离(m)ABI TBI对照组(n=60) 术前术后1 个月t 值研究组(n=60)P 值术前术后1 个月t 值P 值t1 值P1 值49.46±9.96 35.45±5.74 9.440<0.001 50.77±10.53 32.26±5.77 11.941<0.001 3.036 0.003 104.73±42.05 348.06±144.63 12.514<0.001 102.41±41.66 469.47±173.26 15.956<0.001 4.167<0.001 0.21±0.03 0.71±0.18 21.224<0.001 0.20±0.06 0.89±0.16 31.278<0.001 5.789<0.001 0.53±0.21 0.91±0.06 13.477<0.001 0.51±0.26 0.93±0.06 12.192<0.001 1.826 0.070皮肤温度(℃) 经皮氧分压(mmHg)33.12±2.58 34.26±2.15 2.629 0.010 32.54±2.55 35.15±2.76 5.380<0.001 1.971 0.051 35.15±5.48 52.77±9.36 12.584<0.001 36.18±5.04 69.75±11.81 20.251<0.001 8.728<0.001

2.2 两组溃疡愈合时间比较

对照组的溃疡愈合时间为(36.51±5.23)d,研究组的溃疡愈合时间为(24.09±3.37)d;与对照组相比,研究组的溃疡愈合时间明显缩短, 差异有统计学意义 (t=15.463,P<0.01)。

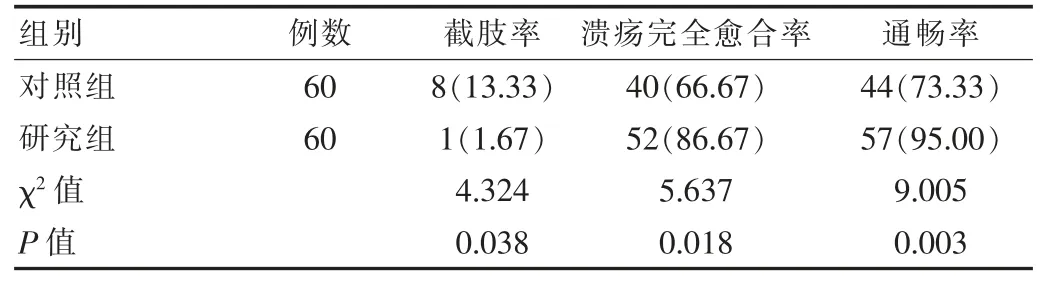

2.3 两组术后6 个月终点指标比较

与对照组相比, 术后6 个月时研究组的截肢率明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),而溃疡完全愈合率、通畅率均明显提高,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者术后6 个月终点指标比较[n(%)]

3 讨论

相关临床研究结果显示,对于病程超过10 年的糖尿病患者来讲, 出现下肢动脉硬化闭塞性疾病的概率大约为50%, 而下肢动脉硬化闭塞性疾病则是引起截肢的主要原因之一[8]。 最近几年,腔内治疗器械及技术得到了明显进步和完善, 同时微创技术及理念也在快速发展,在对膝下动脉闭塞症患者进行治疗时,传统开放手术已逐渐被血管腔内治疗所取代, 成为现阶段的首选治疗方案[9]。 有临床研究结果显示,在对膝下动脉闭塞症患者进行治疗时, 经皮血管成形术的技术成功率大约为77%~100%[10]。 有临床研究结果表明,对于足部破损患者来讲,当恢复直线性动脉灌注后,能明显加快局部组织的修复速度[11]。此外,在完成局部修复后,会在一定程度上降低足部局部代谢需求, 靶血管的再闭塞或狭窄均不会影响足部皮肤活力。 靶血管在经腔内治疗开通后, 逐渐出现闭塞或狭窄的时间是足够建立一个新的侧枝来供应足部, 因此对于已修复的破损足部来讲,靶血管若再次出现闭塞或者狭窄,也不会发生比较明显的再发缺血症状[12]。所以在治疗糖尿病足患者时, 不仅需要对血糖进行控制, 积极做好足部护理工作,而且还应寻找合理的目标血管,及早开通缺血肢体血供。

有学者根据血管区域概念研究和分析了下肢缺血患者的血管重建情况。 有临床研究结果显示,通过血管区域概念的引导,与非靶血管开通组相比较,靶血管直接开通组患者的创面愈合率、保肢率均明显提高[13]。 也有临床研究结果显示,通过血管区域概念的引导,能让患者的截肢无病生存率、愈合率、保肢率均明显提高[14]。该研究中,与术前相比,术后1 个月两组的创伤面积均明显降低(P<0.05),而跛行距离、ABI、TBI、经皮氧分压、皮肤温度均明显上升(P<0.05);术后1 个月研究组的溃疡面积明显低于对照组(P<0.05),跛行距离、ABI、TBI、经皮氧分压、皮肤温度均明显高于对照组(P<0.05)。与对照组相比,研究组的溃疡愈合时间明显缩短(P<0.05)。另外,与对照组相比,术后6 个月时研究组的截肢率明显降低(P<0.05),而溃疡完全愈合率、通畅率均明显提高(P<0.05)。 研究结果表明,通过血管区域概念的引导开展介入治疗,能有效恢复患肢血供,及时缓解患肢疼痛程度,术后快速促进溃疡创面愈合,能在短期内对患者预后进行显著改善。 相关临床研究结果显示,微血管病变并不是导致糖尿病足溃疡的重要原因之一, 因为糖尿病患者的微循环储备比较缺乏, 所以重建病变区域的源动脉具有非常重要的作用[15]。在成功开通源动脉之后, 缺血区域就需要利用病变微循环的毛细血管网来得到血供,但是微循环闭塞,对于病变区域血供并不能有效满足[16]。血管区域概念为制定腔内治疗方案及设计介入手术方案提供了指导, 结合血管区域概念直接恢复病变区域源动脉的血供, 能有效改善病变区域的术后缺血情况, 对于微小循环储备缺乏的糖尿病患者非常关键, 因为血管区域概念是提倡在坏疽和溃疡区域集中进行动脉血供的重建, 或者对系统稳定性较差的缺血区域进行补救[17]。 但是分析该研究结果发现,术后6 个月依然有部分患者发生了再狭窄,也有部分患者的破损并未痊愈, 这主要是因为部分患者下肢动脉管壁的钙化现象比较严重, 远端流出道动脉的条件并不理想,重建腔内血运的难度较大,进而对临床疗效造成一定影响[18]。

综上所述, 在血管区域概念引导下开展经皮血管成形术治疗糖尿病足患者,能促进创面有效愈合,不仅能让跛行距离明显增加,而且还能让ABI、皮肤温度明显提高,短期内的血管扩张效果比较理想,具有临床推广价值。