集束化护理对降低老年糖尿病患者结肠镜检查低血糖发生率的影响评价研究

陈丽娟,冯少馨,黄灵星,陈华婕,王静

福建省立医院南院,福建福州 350028

结肠镜检查是临床发现、 诊断消化道疾病的有效手段,而肠道准备是肠镜检查的必要措施,其干预质量影响最终检查效果。 老年糖尿病患者的结肠镜检查一直是临床护理难点, 这是因为在肠道准备期间需要做导泄以及饮食调整, 而此类患者往往伴有胃肠道功能紊乱以及自主神经损害等,因此容易出现头晕、心悸、饥饿感等低血糖症状,影响了肠道准备效果[1]。 针对这种情况,对于开展结肠镜检查的糖尿病患者,在此过程中加强其护理干预,可以有效预防低血糖的发生,对保证检查的顺利开展起到重要的作用。 集束化护理模式是临床重要的护理模式之一,临床发现,对于糖尿病患者在予以结肠镜检查期间, 对其应用集束化护理模式可有效降低患者低血糖发生率, 且大部分患者对该护理模式满意度较高。 为进一步研究集束化护理模式的临床效果,该文选择该院于2018 年1 月—2020 年4 月间收治的146 例患者为研究对象展开研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择 2018 年 1 月—2019 年 3 月该院收治的 73 例患者为研究对象,包括男44 例,女29 例;年龄62~87岁,平均年龄(69.53±4.18)岁;病程 1~9 年,平均病程(6.42±2.07)年。 同时选择 2019 年 4 月—2020 年 4 月间收治的73 例患者,包括男41 例,女32 例;年龄63~89岁,平均年龄(70.22±4.09)岁;病程 1~11 年,平均病程(6.55±2.16)年。 两组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

该次研究得到医院伦理委员会的支持, 纳入标准为:①满足结肠镜检查的相关指征;②年龄≥60 周岁;③坚持遵医嘱接受降血糖治疗。 排除标准为:①既往胃肠道手术史患者; ②参与研究前的1 个月内血糖控制效果不理想者;③有既往肠道准备经历者;④临床资料不完整患者。

1.2 方法

该院于2019 年4 月开始实施集束化护理模式,实施前的常规护理方法为:在患者肠道准备前24 h,患者开始控制饮食, 尤其是在19:00 后严禁食用各种食物;在第二天早晨停止原胰岛素注射, 并于9:00 口服复方聚乙二醇电解质,取138 g 药物加入2 000 mL 温水中,在2 h 内饮完。 认真记录患者不同时间段的血糖变化,并将准备完毕的患者送入胃肠内镜检查室。

集束化护理模式的实施路径为: ①强化与科室内的沟通与交流,通过与胃肠内镜室的沟通,尽量将各种检查时间安排到上午, 且口服复方聚乙二醇电解质的时间调整为凌晨5 点。 ②在结肠镜检查期间进一步增加血糖监测次数, 做好送检前以及胃肠内镜室的血糖监测。 ③在患者口服泻药前,针对无深静脉置管装置患者建立静脉预留针通道备用。 ④根据患者不同时间段的血糖变化加强管理, 一般针对空腹血糖测量结果为4.0~5.9 mmol/L 的患者遵医嘱做静脉注射低血糖预处理,在测量患者血糖≥6.0 mmol/L 后再进行胃肠内镜检查。 ⑤在肠道准备阶段,护理人员对患者实施一对一的健康宣教,介绍肠镜检查的重要意义与基本方法,并阐述检查期间可能出现的不适症状; 对于肠道准备依从性差患者,进一步宣教低血糖的不良影响,在引起患者重视基础上, 介绍几种控制低血糖的方法, 改善依从性。 ⑥其他护理:环境方面,保证病房定期进行通风处理,定期消毒,及时更换床单、被罩,可根据患者喜好,在房间内摆放各种绿植,为患者提供舒适、安静的病房环境;饮食方面:以患者病情为基础,结合患者口味喜好等,制定科学的膳食计划,供患者参考借鉴,叮嘱患者少食多餐,严格控制其热量摄入,补充体内维生素;运动方面,根据患者自身情况,制定合理的运动计划,例如散步、太极、羽毛球等,以控制患者体质量,促进血液循环,在运动期间,要叮嘱患者运动适宜,不可过度劳累,可循序渐进地增加运动量,以耐受为最佳;宣教方面,调查患者的文化背景、对新事物接受情况,通过海报、宣传栏、平板视频播放等多形式,对患者讲解相关的知识,例如低血糖发生的原因、如何有效预防等,让患者有基础认知, 在干预期间可积极配合; 心理方面,为减轻患者的心理压力,在护理时要多关心患者,鼓励患者倾诉,并 邀请成功案例进行分享,帮助患者树立战胜病魔的信心,让患者保持平和、乐观的心态面对疾病。

1.3 观察指标

记录干预前后患者的低血糖发生率、 血糖指标水平(包括空腹血糖、餐后2 h 血糖、糖化血红蛋白水平),评价患者对肠镜检查的依从性、对护理满意度、遵医行为评分(自我血糖监测、运动情况、饮食情况)等。 其中对于能够积极配合肠道准备并完成结肠镜检查的患者判定为依从,对于肠道准备、结肠镜检中部分内容可积极配合的患者为基本依从, 不符合上述标准患者为不依从, 依从率=(依从例数+基本依从例数)/总例数×100.00%。 在患者检查结束后鼓励患者对护理工作满意情况进行打分,取值范围0~100 分,得分越高证明对护理工作越认可。 生活质量评分评估标准:应用生活质量自评量表(SF-36)对患者生活质量进行评估,满分100分,分数越高,说明患者生活质量改善越好[2]。 遵医行为评分:应用该院自拟的量表进行评估,主要包括自我血糖监测、运动情况评分、饮食情况评分,每个项目满分10 分,分数越高,则表示依从性越高。

1.4 统计方法

使用SPSS 22.0 统计学软件处理数据,计量资料以()表示,采用 t 检验;计数资料以[n(%)]表示,采用 χ2检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 实施前后低血糖发生率比较

比较患者的低血糖发生率后, 实施集束化护理模式后,患者低血糖发生率要显著低于实施前,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 实施前后患者低血糖发生率比较

2.2 实施前后依从率比较

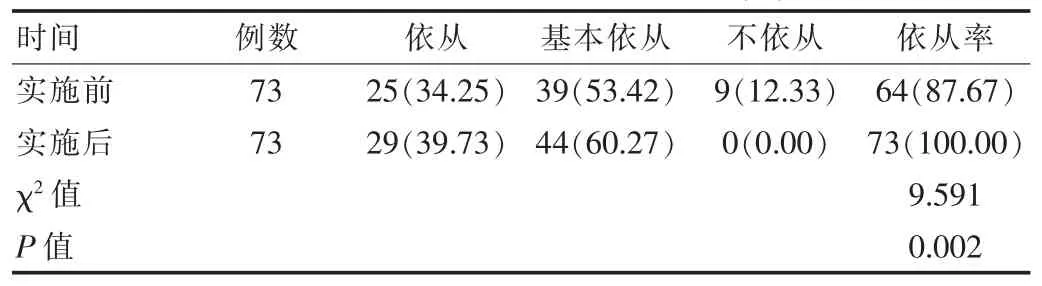

在实施集束化护理模式前, 患者对肠镜检查的依从性为 87.67%(64/73), 而在实施后为 100.00%(73/73),实施后依从率明显较实施前高,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 实施前后患者依从率比较[n(%)]

2.3 实施前后血糖水平比较

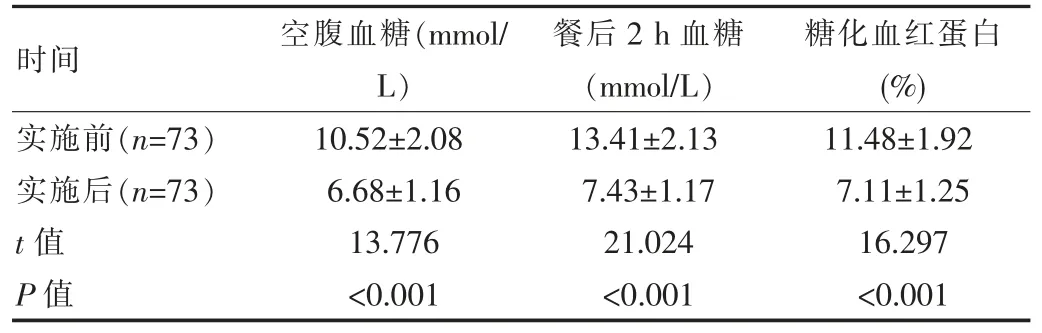

实施后患者空腹血糖、餐后2 h 血糖及糖化血红蛋白水平均低于实施前,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 实施前后患者血糖水平比较()

表3 实施前后患者血糖水平比较()

时间 空腹血糖(mmol/L)餐后2 h 血糖(mmol/L)糖化血红蛋白(%)实施前(n=73)实施后(n=73)t 值P 值10.52±2.08 6.68±1.16 13.776<0.001 13.41±2.13 7.43±1.17 21.024<0.001 11.48±1.92 7.11±1.25 16.297<0.001

2.4 满意度评分及生活质量评分比较

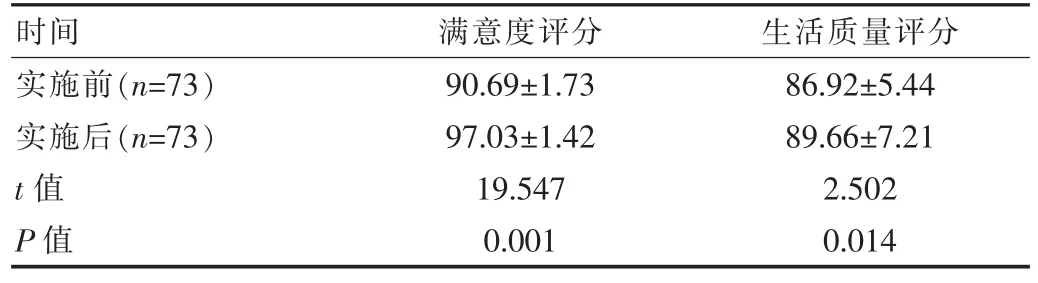

与实施前比较,患者满意度评分、生活质量评分均升高,实施前后数据对比,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 实施前后患者评分数据比较[(),分]

表4 实施前后患者评分数据比较[(),分]

时间 满意度评分 生活质量评分实施前(n=73)实施后(n=73)t 值P 值90.69±1.73 97.03±1.42 19.547 0.001 86.92±5.44 89.66±7.21 2.502 0.014

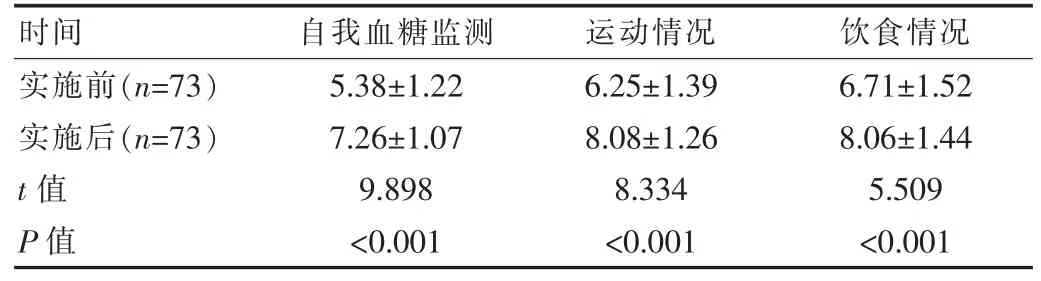

2.5 实施前后遵医行为评分比较

与实施前比较,患者实施后自我血糖监测评分、运动情况评分、饮食情况评分均更高,差异有统计学意义(P<0.05),见表 5。

表5 实施前后患者遵医行为评分比较[(),分]

表5 实施前后患者遵医行为评分比较[(),分]

时间 自我血糖监测 运动情况 饮食情况实施前(n=73)实施后(n=73)t 值P 值5.38±1.22 7.26±1.07 9.898<0.001 6.25±1.39 8.08±1.26 8.334<0.001 6.71±1.52 8.06±1.44 5.509<0.001

3 讨论

糖尿病是一种慢性疾病,具有持续时间长的特点,对老年人生活质量造成严重的影响。 控制血糖水平是临床糖尿病治疗的关键,但是临床实践中发现,单纯予以患者药物治疗,其血糖水平控制效果并非十分理想,在积极治疗的基础上,加强患者自我血糖管理,对血糖长期有效控制起到至关重要的作用[3]。 低血糖是老年糖尿病患者常见的并发症之一, 尤其是在开展结肠镜检查时,因需要进行胃肠道准备,禁食时间长,增加了低血糖发生风险性,一旦出现低血糖,未能及时救治,则会危害心血管系统,对老年人健康危害性极大。 人们生活水平的提升,逐渐呈现老龄化趋势,糖尿病发生率显著提升[4]。 对于糖尿病患者,若发生低血糖,且持续较长时间,则会对其中枢神经系统产生抑制作用,导致患者出现昏迷,危及患者生命安全。 此外,糖尿病患者多存在免疫功能低下现象,血糖高,则会为细菌繁殖提供机会,一旦出现感染,则会抑制补体生成,对免疫球蛋白予以抑制,减弱中性粒细胞吞噬作用,进而降低患者免疫功能,并产生恶性循环,危害性大。 因此,稳定患者血糖是必要的。 现阶段,如何预防结肠镜检查老年糖尿病低血糖发生已经成为临床关注的焦点问题。 相关研究指出,老年糖尿病患者在应用结肠镜检查期间,加强其护理干预,可以有效预防低血糖的发生[5-6]。 基于此,选取科学、有效的临床干预方式极为关键。

以往临床护理干预中,多采取常规护理干预,该护理模式护理中, 更注重患者的症状表现干预及临床基础干预,容易忽视患者心理、环境等方面对患者造成的影响,导致整体护理效果欠理想,容易诱发护患纠纷[7]。集束化护理模式由美国健康促进研究所在2001 年提出, 其主要目的是帮助医护人员为患者提供高质量的护理服务,并获得满意的医护结局。 所谓集束化护理,是指患者在难以避免风险情况下接受临床干预时, 由护理人员为患者提供一套完整的护理干预集合[8-9]。 目前集束化护理模式作为循证医学的重要组成部分, 通过一系列的护理干预措施能够进一步改善患者预后,并且各项护理手段的同时实施要比单独执行具有效果[10-11]。相关研究指出,集束化护理作为临床重要的护理模式,用于糖尿病手术患者全身麻醉手术中, 可以明显降低术后并发症的发生,取得了显著的成效,表明集束化护理模式应用的有效性,建议在临床中广泛推广应用[12-13]。与常规护理模式比较,集束化护理的开展,其优势体现在:①从环境、生理、心理多角度对患者进行干预,可以让患者得到优质、细致性干预,综合护理效果强;②集束化护理的开展以循证医学为基础, 充分体现了护理的科学性、严谨性[14-15]。

该文详细分析了集束化护理模式在老年糖尿病患者结肠镜检查中的临床价值, 结合该文的研究结果可发现,患者在接受集束化护理模式干预后,患者的低血糖发生率仅为4.11%, 显著低于实施前的28.77%(P<0.05)。 除此之外,实施集束化护理干预后,患者对护理的满意度以及依从性更高(P<0.05),这些结果均证明集束化护理模式具有满意效果。 血糖水平方面,干预实施后患者血糖水平明显降低于干预实施前, 由此说明糖尿病患者实施集束化护理干预后,可控制其血糖水平,取得成效显著。

该院实践经验证明,与常规护理干预手段相比,集束化护理模式的优势主要表现为: 集束化护理干预模式充分考虑到老年糖尿病患者的特殊性, 作为一种临床上常见的慢性病, 长期发病后会造成患者身体机能下降,因此患者对结肠镜检查的依从性差,出现低血糖的概率更高[16-17]。 而集束化护理模式能够有效消除传统护理干预的不足, 护理人员在护理干预中尽可能将患者的结肠镜检查安排在上午, 这种方法能够进一步缩短患者的禁食时间,进而降低低血糖的发生率[18-19]。 同时在整个护理过程中, 护理人员的各种护理操作行为均体现了预见性的优势, 护理人员考虑到患者在结肠镜检查前、检查中出现不良情绪,而心理状态的改变也可能造成血糖波动, 所以在集束化护理中重视上述两个时间节点的血糖监控, 要求患者在血糖平稳状态下再接受检查,这样才能保证结肠镜检查顺利完成[20-21]。相关研究指出,对于老年糖尿病患者出现低血糖,若无法有效控制症状,则会诱发多器官、系统损害,严重者甚至导致死亡发生。 因此, 要做好患者的血糖水平监测, 一旦出现低血糖, 要及时遵医嘱输注葡萄糖注射液,此外,还要叮嘱患者科学饮食,在用药时可适当加餐,为预防夜间低血糖,在睡前少量进食,戒烟、戒酒,保持规律的作息,养成良好的饮食习惯[22-23]。许建红[24]对集束化护理模式的临床应用价值进行分析, 通过选择120 例老年糖尿病患者为研究对象,分别采取集束化护理干预与常规护理, 最终研究结果显示集束化护理干预组患者低血糖发生率为5.54%,显著低于常规护理组的10.49%,这与该文的研究结果相似,均认为集束化护理模式能够避免低血糖发生。 此外,该次研究发现,与实施前比较,患者实施后自我血糖监测评分、运动情况评分、饮食情况评分均更高(P<0.05)。 对于老年糖尿病患者,因年龄大、身体机能日渐减退,在实施结肠镜检查时,多需要禁食,且结肠镜检查对患者存在一定的刺激性作用,低血糖发生风险大。 基于此,在实际护理干预中,要尽量缩短禁食时间,减轻检查对患者的刺激性作用,在检查前告知患者的流程、注意事项,让患者提前有一定的心理准备,与患者交流时语气温和,耐心为患者答疑解惑,以取得患者的信任与配合,从而保证检查的顺利完成,并降低血糖等风险事件的发生[25]。

综上所述,在老年糖尿病患者结肠镜检查期间,采用集束化护理模式能够降低低血糖发生率, 保证了患者依从性,与常规护理方法相比具有满意效果。