刘长铭:教育要跟学生“谈人生”

马国川 王文韦 刘新红

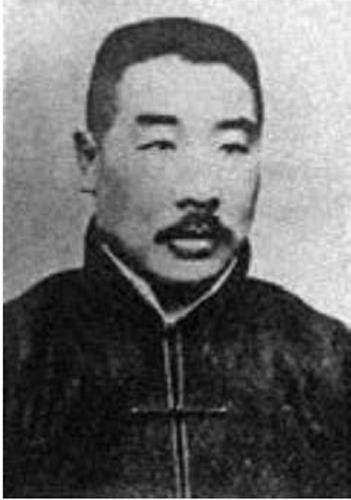

王道元校长。

北京四中。

马国川:在名校当校长压力是不是很大?

刘长铭:是,压力很大。

这几年我觉得教育在某些方面在退化,我发现现在老师讲课手里拿习题集讲课的现象越来越多。就是刷题。所以知识与能力,过程与方法,情感、态度、价值观,在老师的课上几乎找不到痕迹。

什么叫做素质教育,不是学什么不学什么的问题,不是学点唱歌跳舞就是素质教育,一天到晚就是考试数理化就不是素质教育。素质教育实际上关键的问题是你是不是关注了教育对象的身体、人格、心灵、社会性和谐的发展,甚至包括一些重要的文章里头都在谈,好像应试教育挤占了素质教育的时间,我们为了推进素质教育,我们的音乐也要纳入到考试科目里面,美术也要纳入,这恰好是出了问题。

素质教育与学科教育并非二元对立

马国川:刘校长,这个讲得非常好,正因为这种二元对立的,或者是对于素质教育不科学的认识,导致这么多年“烙烧饼”似的,强调素质教育的时候就把科学讲一点,文体、书法也进课堂。

刘长铭:总是做加法。我们在课程内容上不能再做加法了,一天就24个小时,不可能变成48个小时。但是这些教育的因素、元素在各个学科里面都有,我们只要在各个学科里面都渗透就可以了,不必非得在课程内容上做加法。

我们国家倡导的教育目标,德智体美劳,五育并举,这不是五个人的事情,是一个人的事情,是每个老师在自己的工作中时刻都要想到德智体美劳是我一个人的事情,不是说学校我们有体育活动,有文艺活动,有这活动那活动就可以了,必须水乳交融式地融为一体来体现在我们老师的教学工作中。

北京四中前校长刘长铭。

马国川:你当时构想的学校是个什么样子?

刘长铭:其实当时我们都不是很清楚,后来我常常说三个词,我说我们希望四中成为学府、社会和家园。

学府就是说我们要崇尚学问,我希望四中的老师将来能够出几个教育家,能够提出我们对教育的精辟、深刻、独到的理解,所以我们要主张老师去做学问,只有老师去做学问,那么将来才有可能引导学生去潜心钻研。

社会是指,学校是社会生活的一部分,我们要让学生全面体会社会生活。所以四中的活动非常多,除了学校的社团,比如说每年我们都有社会实践,每个学生都要到农村去支教,这成为学校的一个必修的课程。

家园是说我们的学校应该成为师生的精神家园,这个学校就是他永远眷恋的地方。其实我们今天谈热爱祖国,我们无非就是热爱在这块土地上生活的这段时光给我们留下的印象,这些生活在我们的心中留下了一些不能割舍的东西,这实际上就是一种对家乡对祖国深深热爱的情感。

马国川:讲的非常好,爱国主义绝对不是空洞的,它实际上首先来自于你家乡,对你周围的人的一种热爱。

刘长铭校长在润泽学校校园内。

爱国教育要从构建人类命运共同体的角度思考

劉长铭:我说今天我们对学生进行爱国的教育,应该走出两个误区,一个就是走出仇恨的误区,不要一提爱国,就想从1840年开始讲起,就是我们过去多么的落后、多么的耻辱,教育的效果很重要的一点就是产生共鸣,再谈过去的耻辱,其实在有些情况下不一定能够引起学生青少年内心的共鸣。

今天是什么时代了?今天我们提出来要构建人类命运共同体,我们今天的爱国就是要思考,我们中国怎样为人类的文明进步作出更大的贡献。所以我觉得今天我们应该从这个角度,来谈我们的爱国教育。

当然了,历史永远不可改变,我们不应忘记这个历史,但是我们不能够因为爱国就一定要去憎恨别的国家、憎恨别的民族,因为这种仇恨会让我们失去理智和理性。今天社会上看到的一些所谓的“爱国”行为,实际上在我们看来是一种愚昧,是一种无知。如果你要影响世界、改变世界,甚至引领世界,就不能永远仇恨别人。

另外,我们也不一定非得做什么事情都是为了给祖国争光。你把事情做成了,你对人类文明的贡献是全世界有目共睹的。所以在我们的教育中,我不反对我们应该有一种对祖国的责任,对国家的责任,对社会的责任,但是我觉得我们的目标就是构建人类命运共同体。

马国川:您觉得一个好学生是什么样的?

刘长铭:做了40多年教育,接触了很多的学生,我现在越来越认为,其实每一个孩子都特别可爱。过去人家问我,说你看你在四中工作了30年,你接触的都是好学生,你现在在润泽学校,你能喜欢这儿的学生吗?他们的学习可能不如四中的学习成绩那么优秀。

我实事求是说,我特别喜欢现在的这些孩子,每一个孩子都有很多非常好的方面,比如说他们的表达、演讲,去年北京市有一个中学生的辩论赛,我们初一的孩子去参加,结果我们一上阵,遇到的是汇文中学高二的学生。