北魏平城建筑遗址研究

王 江

(云冈研究院,山西大同037004)

天兴元年(398年),北魏开国皇帝道武帝拓跋珪将都城由盛乐南迁至平城,“秋七月,迁都平城,始营宫室,建宗庙,立社稷”,[1](卷2《太祖纪》,P33)改国号为魏,史称北魏。平城是北魏定国号、称帝后建立的第一个都城,至493年孝文帝拓跋宏迁都洛阳止,平城经历了六代皇帝,作为都城沿用近一百年。北魏政权多次徙民吏、百工伎巧以充京师,文献记载从北方各地向平城移民达十余次之多。据李凭先生统计,仅道武帝迁入雁北地区人口就达150万余,[2](P353)平城应为当时北方人口最多的城市。

道武帝对邺城的营造深感叹服,曾有定都之意,故平城以当时中原城市为蓝本营造,“模邺、洛、长安之制”。[1](卷23《莫含传》,P604)根据考古资料可以看到,[3]平城宫城是在西汉平城的基础上营建而成,但其布局承中原城市之制并逐渐发展。平城北面为宫城,南面为居里的布置,正是邺城的特点。[4](P84)据文献记载,平城宫城设城门12座,宫城南侧兴建中城,两城相连,中城“起外垣墙,周回二十里”,[1](卷3《太宗纪》,P64)宫城和中城外又扩建了郭城,“筑平城外郭,周回三十二里”。[1](卷3《太宗纪》,P62)至孝文帝时期,宫城经过不断扩建改制,形成了以太极殿、中阳门、端门等建筑为中轴线的宫城布局,使宫城的主轴线与中城的中心轴线大道——都街重合。郭城内“分置市里”,平城形成了遍置里坊格局的巨大都城。

平城遗址是典型的古今重叠型城址,遗址由下至上分别是战国、汉代、北魏、辽金、明清的地层,古遗址之上基本上是现代城市建筑。面对城市的快速发展,考古工作者想全面了解平城遗址的面貌困难重重,配合城市基本建设局部发掘,实为管中窥豹。本文依据已有考古资料,对北魏平城时代的建筑遗址进行研究。

一、北魏宫城遗址

北魏宫城遗址包括宫殿遗址及其附属粮储遗址。

(一)考古发现的遗址

本世纪初,考古工作者在古城北小城内(现武定北街东侧)陆续发掘了3座北魏大型建筑基址。1号和3号遗址为宫殿遗址,2号遗址为宫殿附属粮储遗址,目前3处遗址均已回填。宫殿遗址地层堆积上层为辽金遗迹,叠压北魏夯土层,最下层为汉代文化层。在3处遗址下均有汉代地下窖穴式建筑或者灰坑。

1号遗址发掘于2003年,现位于大同市武定北街悦龙酒店后院空地。(图1)1号遗址是一座被破坏的殿堂台基,台基东西长44.4、南北宽31.8m。在台基上共发现4条踏道,其中北部正中、东部正中各一条,另两条位于南部。出土遗物主要是建筑构件,出土各种瓦片近万件,其中有文字的北魏瓦片达百余件。瓦当有“大代万岁”“皇魏□岁”等文字瓦当,出土大量莲花纹或兽面瓦当。[5]

图1 操场城北魏1号遗址大同市考古所提供

2号遗址发掘于2007年,现位于武定北街翰林别院小区,回填时地面上做有标识。(图2)该遗址为北魏粮储遗址,坐落在夯土台基上,夯土台基南沿最长为93m,西沿残长28m。在夯土台基上分布有数十个石柱础,这些柱础排列有序,且在部分柱础周围还发现有土坯墙痕迹。发掘面分布着5座粮储遗迹,大小相近,由西向东一线排列;单座呈圆缸状,口大底小,直径在10m左右,深2.5m左右。其中1座粮仓底部发现有谷物和草垫遗存,谷物均已碳化,残存约2.7m3,经鉴定为粟。结合粮仓周围出土的石柱础及板瓦等建筑构件判断,粮仓应该是由地上与地下两部分构成,从粮仓南面一排由东到西的柱础看,这些粮仓的顶部有可能是连在一起的。粮储遗址位于宫殿遗址东北,应该是宫城重要的附属部分。[6]

图2 粮窖遗址(大同市考古所提供)

3号遗址发掘于2008年,是一个残存的北魏夯土台基遗址,该遗址南沿距1号遗址北沿仅有10余米。台基南部边缘外侧有包砖,包砖为单层垒砌,砖墙厚13-17cm,这种包砖也见于1号遗址东侧和北侧。还发现水井遗迹,井口直径1.2m。[7]

(二)遗址研究

1号遗址、3号遗址和2号遗址由南向北依次排列,3处遗址均出土汉代、北魏到辽金的瓦当、柱础石、琉璃等建筑构件,发现多件战国残瓦当和隶书“平城”卷云纹瓦当。3处遗址堆积之厚,年代跨度之长,说明该建筑群不仅使用时间长,还历经战国、汉代、北魏、辽金反复使用。北魏平城时代的3个建筑遗址作为一个整体来看待,应是北魏皇宫建筑群遗址。从位置上看,3座建筑遗址基本在同一条轴线上;从规模上看,3座建筑遗址规模巨大,尤其是规模如此之大的粮窖,符合皇家建筑的体量与规格;从布局上看,2座大型殿堂建筑之后建有大型粮窖,恐怕只有皇家工程才能做到。

关于1号遗址的年代问题,发掘简报认为建筑台基下是北魏早期遗址和汉代遗址。南面踏道和台基前的地面分为上下两层,上层踏道覆盖了下层踏道,上下两层之间还有一层黄土,黄土上下都出土北魏建筑材料。说明该建筑存在时间较长,而且不止修建过一次。上层地层出土的磨光黑色筒瓦和板瓦有厚有薄,光洁度较高;下层只有薄的,光洁度差。由此推测1号遗址在北魏至少经过两次大规模营造。第一次营造即下层遗址,是北魏初年在汉代基础上简单修整而来。上下层之间的黄土说明下层遗址建成后经过一段时间的使用。第二次营造即上层遗址,时间上限应该在太和年间,与平城的整体营建有关,大致和明堂营造、云冈石窟第3窟的开凿同期;时间下限即为六镇起义,毁坏时间与明堂相当。

二、北魏平城城墙及城内布局

北魏平城城墙包括宫城城墙,中城城墙和郭城城墙三重墙垣。平城城内呈里坊布局的推判,需进一步考古证实。

(一)郭城实体城墙的考古发现

曹臣民先生等对北魏平城遗址郭城进行了考古调查。在原大同开关厂(魏都大道北段)发现了长约5m的东西向夯土墙,对墙体西端夯土台进行解剖,发现夯土做法与北魏明堂遗址相同,此处墙体位于平城的西北角,推测其为北郭墙。对平城东北角的古城村墙体进行解剖,断定其为北魏时期的夯土墙,推测为平城遗址的东郭墙。在魏都大道及操场城西墙外发现断续相连、分布较广的北魏文化层,从位置上推测为西郭墙。齐家坡村东南河岸采沙场中发现一段东西向夯土墙,长约10、高2m,夯筑做法与其他北魏墙体一致,推测其为北魏平城的南郭墙(图3)。[3]

图3 孝文帝时期平城布局示意图(曹臣明《北魏平城布局初步探讨》)

(二)宫城及郭城墙体研究

明元帝前期,北魏平城完成了宫城和中城城墙。明元帝后期,面对柔然的严重威胁,为了加强都城的防御能力,对郭城修筑了实体城墙。汉长安城以来的郭城只有范围划分,没有实体城墙的修筑历史,修筑郭城实体城墙始于北魏平城,这在中国都城史上是第一次,改变了汉以来的城墙布局,发展了曹魏邺城的城市构造,进而形成了宫城、中城、郭城的三重墙垣形式,对此后城市建设郭城实体城墙产生了重大影响。大同古城部分明代城墙段落内包含有北魏及辽金夯筑墙体。现大同古城西南角的大同城墙遗址陈列馆内,实体展示了一段南北向的北魏城墙墙体,从剖面上可以看到北魏墙体上分别叠压有辽金和明代墙体,从墙体位置推测此段墙体为北魏平城中城西墙南段墙体。大同古城北城墙大同雕塑博物馆内,有一段东西向墙体,墙体剖面可见北魏、辽金和明代墙体叠压关系。推测古城明代城墙夯土墙体内有数量不少的北魏夯土墙体存在,由此可以判断北魏平城中城墙体范围。曹臣明先生等在大同明代古城墙修复前,对墙体做了调查及部分解剖,也证实了北魏墙体的存在。由此可见,虽然历经战国及汉代平城县、北魏平城、辽金西京、明清大同,至少从北魏平城以来,这座城市的位置和城墙边界基本维持不变。

(三)北魏平城里坊结构的探寻

道武帝天赐三年“规立外城,方二十里,分置市里,经途洞达。”[1](卷2《太祖纪》,P42-43)韦正先生通过邺北城的道路系统和距离推测了里的规模和规整性,并论证了邺北城的里与隋唐长安洛阳的坊的形态没有本质的不同。[8]北魏平城处在城市历史的过渡形态中,里坊的结构和功能也不会产生太大的改变或偏差。平城是北魏都城,其建设是整体通盘规划过的,考古资料较为清晰的显示,平城从宫城、中城到郭城都是规整的矩形形态。尽管北魏平城内部街巷格局缺乏考古学支撑,但从街道的功能和使用便利性上来看,平城内部街巷也应该横平竖直才符合使用规律。从曹魏邺城和隋唐长安洛阳城的布局推断,平城宫城以南,中城以内的广大区域用里来作为城市空间分隔单位,并以此来设市置坊是合理的。

三、北魏明堂遗址

平城明堂是北魏时期重要的礼制建筑,从石材上推测,其与云冈石窟第3窟关系密切。

(一)遗址考古发现

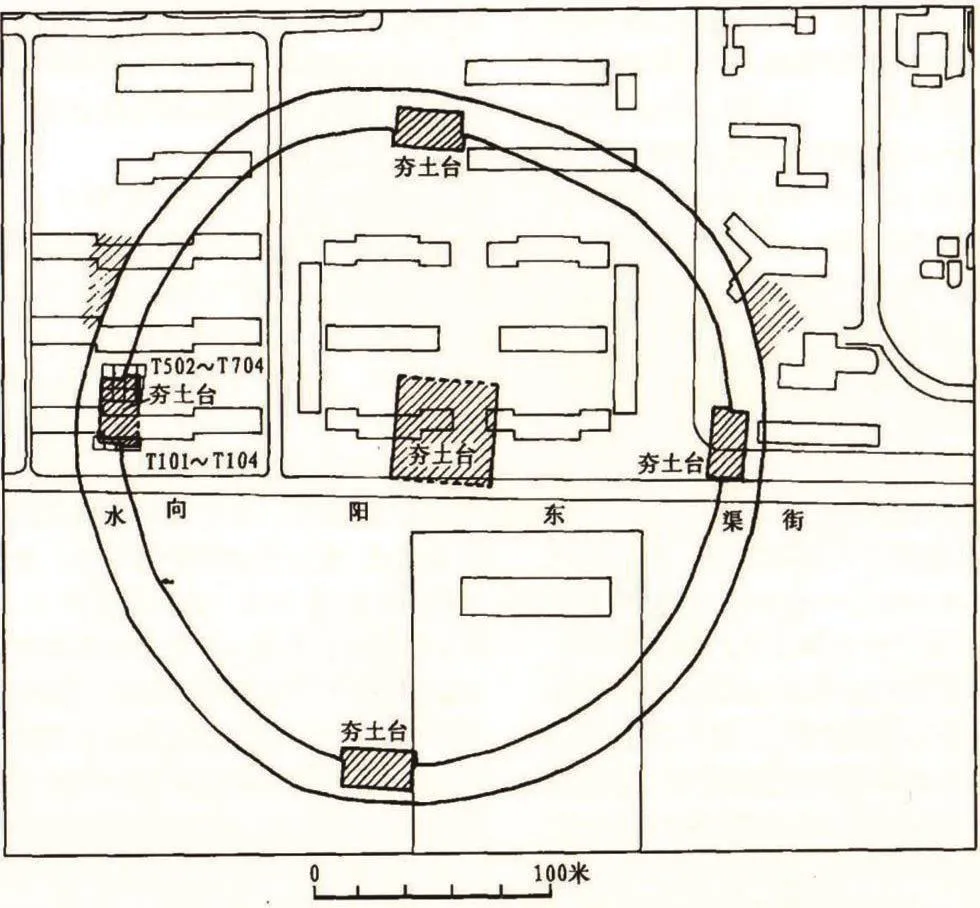

北魏平城明堂遗址位于大同城南柳航里小区,距平城南城墙约1.8km。1995年考古工作者对遗址进行了发掘。明堂遗址外部是一个巨大的环形水渠,其外缘直径约289-294m,内缘直径约为255-259m,水渠宽18-23m。水渠内侧四面分别有一个厚约2、长29、宽16.2m的“凸”字形夯土台,突出的部位伸向渠内。环形水渠以内的陆地中央,地表下有一个厚约2、边长42m的正方形夯土台。该遗址出土了大量的筒瓦和板瓦残件,其中很多瓦上有文字。[9][10]“明堂上圆下方,四周十二堂九室……加灵台于其上,下则引水为辟雍,结石为塘,事准古 制 。”[11](卷13《㶟水》,P253)环 形 水 渠 应 为 辟 雍 ,形式与汉长安城明堂辟雍相同,符合文献中关于北魏明堂的记载。明堂上设有灵台,周围有水渠环绕,是一组明堂、辟雍、灵台三合一的组合建筑。将灵台置于明堂之上,为拓跋鲜卑首创(图4)。

图4 北魏明堂遗迹平面图(采自王银田等《山西大同市北魏平城明堂遗址1995年的发掘》)

(二)北魏明堂遗址与云冈石窟第3窟关系研究

北魏明堂的营建与云冈石窟第3窟的开凿存在着密切联系,明堂辟雍(图5)所使用的石材就是两个皇家工程之间的纽带。王银田先生指出明堂“发现了一块长65、宽35、厚为17厘米的石料,与我馆1993年云冈石窟三窟前室地面发掘所见到的取石方法如出一辙。”[12]有学者从岩石材质角度,将明堂辟雍水沟两侧垒砌岩石(M1)和沟底岩石(M2),同云冈石窟第3窟内石材进行了对比分析研究。结果显示:云冈石窟第3窟底部砂岩与明堂M1岩石结构与成分基本一致;明堂M2与其他岩石明显不同,但在第3窟较高层位有与之类似的岩石结构。通过X射线荧光光谱分析(XRF),明堂辟雍M1、M2岩石与云冈石窟第3窟岩石主要元素含量基本一致。[13]

图5 明堂遗址南门辟雍(大同市考古所提供)

综上,我们可以进行一些推论。首先,云冈石窟第3窟地面采石痕迹与明堂辟雍垒砌石料尺度吻合,取石方法相同。其次,经光谱分析两地石质相同,明堂辟雍石料出自第3窟的可能性非常大。再次,如何理解M2沟底石质与第3窟较高层位岩石类似,明堂两侧垒砌M1与第3窟底部砂岩石质相同的问题?彭明浩先生在讨论第3窟营造次序时,提出石窟开凿的斩山程序应该是由上而下,分层进行的。[14](P95-97)辟雍本身的建设是纵向空间工程,需要挖深而广的水渠,为防水进行淤泥填灌、石材铺设和垒砌,工程顺序是由下而上,分步进行的。问题的核心在于,在工程次序上沟底防水应该是最先进行的,辟雍工程前半段所用沟底防水岩石M2,来自于第3窟较高层位岩石。同样,辟雍工程后半段所用两侧垒砌石材,来自于云冈第3窟开凿到底部的岩石。按照此逻辑推断,明堂辟雍所用石料不仅来源于云冈石窟第3窟,而且推测云冈石窟第3窟的开凿和明堂辟雍的建设同时进行的可能性非常大。二者同为重要的北魏皇家工程,云冈石窟第3窟和明堂的营造在同一个宏观视角下进行的,在筹划和调度上具有高度的一致性和协调性也是可能的。“凿渠引武周川水注之苑中,疏为三沟,分流宫城内外”,[1](卷2《太祖纪》,P35)从西引武周川水绕分三线绕城而过,汇入城东如浑水,其中一支应该流经明堂辟雍。平城地势西高东低,为行船顺流而下运送石料提供了便利条件,开凿后的大量石料通过武周川运输至明堂也较为便利。

明堂兴建于太和十五年,“夏四月……经始明堂,改营太庙。……冬十月……明堂、太庙成”,[1](卷7下《高祖纪下》,P168)明堂的兴建仅仅用了半年时间,开春动工而入冬完成,修建时间极短。“冲机敏有巧思,北京明堂、圆丘、太庙,及洛都初基,安处郊兆,新起堂寝,皆资于冲。”[1](卷53《李冲传》,P1187)明堂和辟雍在同一个施工平面上,在总指挥李冲的高效合理调度下,是有可能在短时间内完成的。明堂修建多次动议,迟迟未实施,为何孝文帝要在太和十五年快速建成明堂?明堂作为重要的礼制性建筑,其快速建成有迫切的政治需求。太和十四年“九月癸丑,太皇太后冯氏崩。”[1](卷7下《高祖纪下》,P166)太和十四年十月癸酉,冯太后葬于方山永固陵后,孝文帝共12次拜谒永固陵,瞻仰怀念冯太后,其中7次发生在入葬1年内。[15]这虽与服丧期限有关,但更深层的原因是孝文帝在摆脱冯太后的政治控制后,同时也失去了最大的政治后盾。明堂是最重要的礼制代表性建筑之一,作为刚刚实际执政的孝文帝欲迅速树立皇权威信,巩固统治地位,建造一座大型礼制建筑是符合实际需要的。利用明堂传播天授皇权的思想,来为自己执政的合法性背书,故举全国之力短时间建成明堂也不足为奇。明堂建成后不仅是祭祀中心,还成为孝文帝的议政中心,足见其对孝文帝多么重要。明堂是我国历史上第一次游牧民族文化与中原文化融合产生的皇家礼制建筑群,其不仅加速了拓跋鲜卑的汉化进程,更极大地促进了中国多民族融合的历史进程。

四、平城佛教建筑

平城佛教建筑数量较多,是北魏佛教兴盛的重要实证。

(一)平城内的佛教寺院

文成帝“兴光元年秋,敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五。”[1](卷114《释老志》,P3036)献文帝天安年间,“其岁,高祖诞载。于时起永宁寺,构七级佛图,高三百余尺,基架博敞,为天下第一。又于天宫寺,造释迦立像,高四十三尺,用赤金十万斤,黄金六百斤。皇兴中,又构三级石佛图。上下重结,大小皆石,高十丈,镇固巧密,为京华壮观 。”[1](卷114《释老志》,P3037-3038)孝 文 帝 时“ 京 城 内 寺新 旧 且 百 所 ,僧 尼 二 千 余 人 ”,[1](卷114《释老志》,P3038)“承明元年八月……又诏起建明寺”。[1](卷114《释老志》,P3039)北魏平城内建造了百所佛教寺院,相继建成五级大寺、天宫寺、永宁寺、三级佛图、建明寺等历史上著名的寺院。特别是永宁寺,孝文帝即位后屡次在此活动,“承明元年八月,高祖于永宁寺,设太法供,度良家男女为僧尼者百有余人,帝为剃发,施以僧服,令修道戒,资福于显祖。……太和元年二月,幸永宁寺设斋,赦死罪囚。三月,又幸永宁寺设会,行道听讲,命中、秘二省与僧徒讨论佛义,施僧衣服、宝器有差。”大量寺院和佛图改变了平城的空间立体布局和城市容貌,远观高低起伏、错落有致,近观气势磅礴、高耸入云。迁都洛阳后城市布局也沿袭平城旧制,在北魏洛阳城内建设了大量的寺院。“肃宗熙平中,于城内太社西,起永宁寺。灵太后亲率百僚,表基立刹。佛图九层,高四十余丈,其诸费用,不可胜计。景明寺佛图,亦其亚也。至于官私寺塔,其数甚重。”[1](卷114《释老志》,P3043)这种在都城内大修寺院的做法对唐长安城乃至日本京都也产生了极其深远的影响。频繁密集的皇家法事活动成为拓跋鲜卑进行政治统治的主要工具之一,利用佛法对臣民进行意识形态控制,将其思想改造为对皇室顺从和臣服,并许诺以天国的美好愿景。皇室作为释迦摩尼佛在人间的化身和代言人,极具统治鼓动性与政治欺骗性。

(二)平城内的佛教寺院考古发现与研究

2017年冬季,在大同古城内东北隅大有仓街,抢救性发掘了1座北魏建筑夯土台基。台基平面呈长方形,坐北朝南,南北长41m,东西宽34m,厚度达2.4m。夯土台基南、西、北3面的正中部位各有1条踏道,其中南面的踏道保存较好。遗址出土大量北魏平城时代建筑材料,包括“富贵万岁”瓦当、莲花化生瓦当、琉璃瓦、青石板、青石望柱残件等,板瓦和筒瓦以磨光的黑色居多。出土大量佛教题材彩色泥塑残件,集中出土于塔基北部和南侧踏道处。大型塑像仅出土水波纹发髻残件和身像服饰残件。小型塑像出土近千件,多为手工捏制,主要有佛像、菩萨、天王、夜叉、供养人、胡人、金翅鸟、龙、骆驼、璎珞、勾栏等,这些泥塑残件制作精美,代表了北魏平城时期雕塑艺术的最高水平。[16]

该塔基遗址是平城遗址发现的唯一北魏佛寺建筑遗存,位于中城的东北部。从位置看,距宫城南墙很近。结合已经发现的北魏宫殿1、2、3号遗址位置,该塔基遗址位于宫城遗址连线的南延长线东侧,基本在北魏平城的中轴一线。就其规模来看,应该是北魏皇家寺院之一。从出土遗物种类看,与同时期佛寺遗址出土遗物类似。但从其地望、占地规模和出土遗物,尚不能判断其为天宫寺、永宁寺、三级佛图、建明寺之一,亦或其他尚不知名的北魏平城百所寺院之一,有待更多考古资料来证明。

(三)方山思远佛寺遗址考古发现与研究

“太和元年……三月……于方山太祖营垒之处,建思远寺。”[1](卷114《释老志》,P3039)思远佛寺是方山永固陵的重要建筑之一,坐落在方山南麓二级阶地后缘,与山顶高度落差25至30m,遗址北距永固陵直线距离约800m,西南约100m是北魏斋堂遗址。沿着遗址南端踏道东南方向是通往山下的御路。1981年,考古工作者对思远佛寺遗址进行了考古发掘。平面布局整体呈长方形,坐北朝南,包括第一层平台和踏道、第二层平台和踏道、山门、实心体回廊式塔基基址、佛殿基址、僧房基址。平台垒砌和建筑砌筑大量使用玄武岩。[15]

思远佛寺首创陵前建寺的建筑布局,应该是冯太后的构思。冯太后是一位虔诚的佛教徒,不仅在方山修建了思远佛寺,还在其故城龙城(今辽宁省朝阳市)修建了思燕佛图。有学者考证思燕佛图的建设时期与方山的思远佛寺同期,其出土遗物具有高度一致性,塑像风格属于云冈石窟中期样式,与河西地区石窟寺院有许多相同要素。[17]思燕佛图出土各类雕塑数量和组合种类都较多,对研究思远佛寺具有重要参考价值。

(四)云冈石窟山顶北魏佛教寺院考古发现与研究

1993年,云冈石窟窟前遗址发掘期间,在山顶东部发掘一处北魏塔基遗址。2010年,在云冈石窟山顶西部,介于云冈石窟第35-42窟之间靠近山崖处,发现一处北魏佛寺遗址。发掘北魏房址20余间、陶窑2座、塔基1处、灰坑1个。该遗址是一组塔院结合式佛教建筑,塔在院中,周围是僧房,可能为译经场所或僧侣生活区,时代早于定州北魏寺院,是我国较早的佛教寺院遗址。2012年,山顶东区云冈石窟第5、6窟位置,发掘出北魏至辽金塔基1座,辽金塔基围绕中部北魏方形塔基扩筑而成(图6)。[18][19]

图6 北魏大道坛庙遗址(来源大同市考古所)

从云冈石窟山顶北魏寺院遗址的考古发掘结果可知,这些寺院应该是供僧侣生活或工作的场所。众所周知,云冈石窟作为皇家石窟,第1至第20窟这些早、中期洞窟是没有营造禅修窟的,其营造的主要目的和作用就是供北魏皇家礼拜和祈福,是为了彰显皇权的神圣不可侵犯,所以僧侣的居住和禅修场所就要另选他地。其时武周川距石窟较近,窟前不具备营建供僧侣起居寺院的条件,窟顶就是最好的选择。在窟顶起佛图,从山下远望更显高耸入云,神圣壮观。皇家礼佛的同时应该会在石窟前举行大型法事活动,需要大量的沙弥参与,云冈石窟西距平城16km,僧人往返其间并不方便,山顶寺院就是这些沙弥最佳的居住或停留场所。根据发掘资料计算,寺院房屋基本在10-20m2之间,20余间房屋平时大概可以居住数十人,短期居住百余人也足够。山顶寺院遗址的研究,有助于还原北魏皇家佛事活动程序、规模等关键要素。厘清这些建筑的空间布局、使用时间、使用方式,对于判断石窟与山顶寺院关系,推测石窟营造方式,寺院布局受西域佛寺的影响以及史书所载十寺等关键问题意义重大。

五、其他夯土建筑遗址

北魏坛庙、苑墙和其他夯土建筑遗址是该时期皇家或官方建筑的重要遗存。

(一)“二猴疙瘩”北魏夯土建筑遗址

“二猴疙瘩”北魏夯土建筑遗址位于古城村西南、御河东岸的平城桥头,为一处孤立的庞大夯土台基,当地俗称“二猴疙瘩”。遗址东西约15m、南北约50m,高7-8m,夯层厚8cm左右,夯筑技法与平城其他北魏时期建筑遗址一致。遗址内曾发现典型的北魏时期的覆盆柱础和水波纹、联珠纹陶片。

多位大同本地学者对该建筑进行考证,大道坛庙的说法较为可信。“水左有大道坛庙,始光二年少室道士寇谦之所议建也。”[11](卷13《㶟水》,P252)“始光初……遂起天师道场于京城之东南,重坛五层,遵其新经之制。”[1](卷114《释老志》,P3053)大道坛庙又名天师道场。从地望来看,此建筑遗址位于平城宫城之东南,坐落在如浑水东二级台地上,夯土遗址高耸矗立,与文献基本一致。以此为转折点,天师道受到太武帝认可“崇奉天师,显扬新法”,成为官方宗教“宣布天下,道业大行”。[1](卷114《释老志》,P3052)寇谦之本人亦为太武帝军师,参与军政大事。“太和十五年秋,诏曰……可移于都南桑干之阴,岳山之阳……乃名为崇虚寺。”[1](卷114《释老志》,P3055)

(二)北魏北苑墙遗址

北魏北苑墙建于明元帝泰常六年,“发京师六千人筑苑,起自旧苑,东包白登,周回三十余里。”[1](卷3《太宗纪》,P33)北苑墙遗址现仅存部分墙体,西起上皇庄村北,东至白登山脚下(图7)。安家小村旧村北约300余米段落保存较好,再向东多为线上点状遗址分布,白登山以西有部分点状遗址分布,御河两岸数公里范围内无任何遗迹。北苑墙的修建,除了作为皇家苑场的围墙外,事实上构成了平城抵御北方柔然的军事防御线,是平城城防体系的重要组成部分,与郭城的作用较为相似,用于抵御骑兵的冲锋。北苑墙是现存地面上较为明显的北魏建筑遗址,其有助于定位平城其他遗址的位置和范围,多处平城建筑遗址的夯筑手法和包含物也都参考此处。

图7 北苑墙遗址(来源大同市考古所)

(三)站东北魏遗址

1939年,日本学者在大同火车站背后供水塔埋设管线时,发现了许多北魏柱础石,“础石作东西二列,础石的间隔约五米,东西排列七个,大小约二米,皆为砂岩”“从础石的规模来看,可能是宫殿的一部分,也可能是回廊的一部分。”[20](P8-9)此处遗址距离古城北城墙约2.5km,距离北魏平城宫城核心区约2km,从距离上推测,该遗址偏离宫城核心较远,其性质和用途学界尚没有明确说法。

“高祖践位,显祖移御北苑崇光宫,览习玄籍。建鹿野佛图于苑中之西山,去崇光右十里,岩房禅堂,禅僧居其中焉。”[1](卷114《释老志》,P3038)献文帝禅位于孝文帝后,在鹿野苑石窟禅修,鹿野佛图应该在鹿野苑石窟附近。以鹿野苑石窟位置为起点,站东北魏建筑遗址正在鹿野苑石窟东南近6公里处。从政治角度推测,献文帝住址不宜与宫城太近,毕竟是政治边缘化的废帝;从居住使用角度分析,崇光宫距离都城不应太远,太远影响宫内物资供应。该建筑遗址仅柱础石东西两列距离5m,说明其进深达到5m,每列7块柱础石,至少是面阔六间以上的殿堂建筑,一般的民居是达不到此规格的,应该是一座宫殿建筑。综上,站东北魏遗址可能是献文帝被废后居住使用的崇光宫。

六、城市布局的继承与发展

北魏平城的城市布局以宫殿遗址为核心,两座皇家宫殿遗址和一座储粮遗址南北排列,形成城市中轴线。宫城南建中城,外扩建郭城。在宫城外东南,距离宫城0.7km处建皇家寺院。中轴线南延长线东侧,距离宫城4.5km处建礼制建筑明堂。中轴线北延长线东侧,距离宫城2km处建崇光宫。宫城北4km处建东西延长线的北苑墙。宫城东南2km处建大道坛庙。宫城西武周川上游武周山建礼佛圣地云冈石窟。宫城北如浑水上游方山建冯太后陵寝永固陵。北魏平城城市布局是围绕宫城展开的,所有重要建筑基本围绕宫城5km以内范围展开。

5世纪的平城,经过北魏鲜卑族政权从经济、文化、建筑等各方面精心营造,人口和繁荣程度已达到顶峰,成为了当时规模最大的国际大都市之一。北魏平城的兴盛和发展,是多种条件促成、多股力量合力的结果,符合王朝发展规律和城市建设规律,具有一定的必然性。时间上,长时间的战乱具备多民族融合的时间基础;空间上,位于游牧带和农耕带的交汇处,具备游牧文明与农耕文明融合交流的空间基础;政治上,北魏拓跋鲜卑为了拓展疆土、入主中原,具有强烈的自我革新和汉化意识,具备民族融合的政治基础;经济上,游牧民族想要统一北方,必须依赖农耕经济供养大量人口,维持军事力量;文化上,政治统治要求拓跋鲜卑必须迅速吸收汉族先进文化,同时也为中华文化融入了大量多民族文化基因特征。

北魏平城城市布局在中国都城史具有承上启下的特殊历史地位。北魏平城受魏晋旧制影响,其整体布局模式上承曹魏邺城,下启北魏洛阳城、隋唐长安和洛阳城,对北魏洛阳、隋唐城市布局的产生和发展打下了重要基础。平城初期继承了曹魏邺城、汉洛阳城和长安城宫城与中城二重结构的布局特点,在平城中晚期对都城布局进行了开创式的创新和发展,宫殿布局由双轴变为一条中心轴线,形成了皇宫在中轴线上的唯一地位,巩固和提升了皇权的威严。这种宫城布局对北魏洛阳城,以及之后的中国历代宫城营造都产生了深远的影响。

图8 北魏平城建筑遗址示意图

结语

北魏平城是北方游牧民族拓跋鲜卑举全国之力营建的一座重要都城,是北魏时期中国北方的政治、经济和文化中心,在我国都城建设史上具有里程碑式的意义。北魏平城的皇家建筑以宫城为核心向四周扩展式布局,营造时间集中,却又井然有序,是北魏王朝强大政治、经济动员能力的真实写照。一系列皇家营造工程,既是北魏拓跋鲜卑游牧民族不断汉化的途径之一,又是杂糅佛教思想和中原礼制两大思想流派的集中爆发,两种思想使平城不同建筑在营造过程中既显示独特性,又相互渗透、互相影响。北魏平城的空间布局上承汉魏晋,下启隋唐,里坊制等城市营造理念在继承中不断创新发展,对北魏洛阳、隋唐长安等城市建造都产生了极大的影响,为中国都城建设史上不可或缺的一环,其影响甚至波及域外的日本、新罗等城市。