中西合璧 大美云冈(三)

王 恒

(云冈研究院,山西大同037004)

五、般若涅槃映佛塔

佛塔象征佛的涅槃。因此,对塔的礼拜一直没有中断。关于在石窟寺中塑造佛塔,印度早期石窟中的塔堂窟就已经将塔置于石窟内部的最显要位置了。佛教及其艺术东传来到中国,虽然中心塔柱在洞窟中的位置、塔的形象发生了许多变化,出现了新的形式,但塔一直在洞窟中起着重要作用这一点没有改变。作为世界上的大型石窟群之一,云冈石窟保存了数量最大、样式最丰富的石雕佛塔。初步统计,云冈石窟现存佛塔198座。从所处位置看,有外壁装饰塔形10座,窟内中心塔柱8座,窟内壁面各类塔形180座。以艺术形式分类,有圆雕塔、高浮雕塔和浮雕塔等三种。以雕刻样式的地域性特征看,有外来的覆钵塔34座和直檐式层塔77座,还有中国式的阁楼式层塔87座。这些塔形雕刻遍布于窟内洞外,出现在壁面高台,成为云冈石窟中最为瞩目的重要佛教图像之一。

(一)云冈塔形的主要特点

与云冈其它佛教雕刻一样,出现在石窟中的佛塔,亦是在东西方多元文化艺术相融共存基础上形成的。云冈的大部分塔形,无论是外来风格浓重的佛塔还是中国建筑式样的佛塔,多雕刻出在古印度被称作“窣堵坡”的覆钵体(图57),这种半圆球体状的雕刻,是形象化的“坟冢”象征。

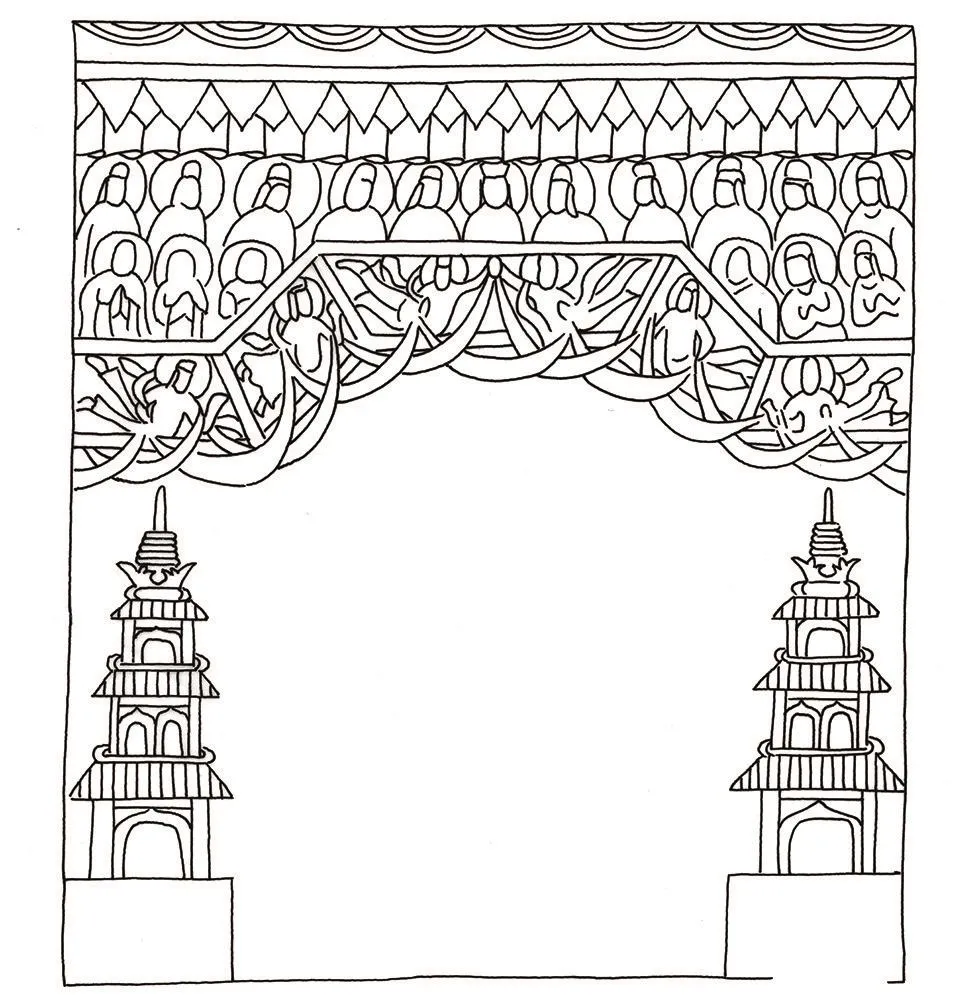

图57 第11窟明窗东壁下层覆钵塔

图58 第7窟窟门东西壁塔顶山花蕉叶

图59 第6窟南壁龛间塔顶“山”形塔刹

(二)云冈覆钵塔

所谓覆钵式佛塔,其实也只是一种只有一层塔身并雕刻了较大覆钵体的塔形。突出的一例出现在第13窟东壁北侧(图60)。该塔看起来像是一个在坐佛圆拱龛上方加上一个半圆形覆钵为顶的造像龛形式。塔顶为半圆形覆钵,中央雕刻须弥座上蕉叶出合十童子,“山”形塔刹环环相轮,顶部为宝珠。这是迄今为止在云冈洞窟中发现的唯一单独出现的覆钵塔。由于该塔形处于壁面各种龛式之中,由此也将其称为“塔形龛”。

图60 第13窟东壁北侧覆钵塔

云冈更多的覆钵塔,在彰显宗教“涅槃”思想的同时,装饰意义似乎更加浓烈。无论是第6窟中心塔柱上层四角的四座九层阁楼塔下的覆钵塔(共16座),还是第11窟明窗东壁“太和十九年造像”龛两侧的双塔(图57),或是出现在第14窟前室西壁中层以纵向“串式”装饰在组合龛两侧的层叠状覆钵塔,都显示出其宗教性与装饰性相结合而装饰性更加明显的特征。

(三)云冈直檐塔

云冈最早的直檐式佛塔出现在第7、8窟。不仅在后室东西壁的各层龛像间安排了浮雕塔形,还在第7窟窟门左右以门柱的形式雕刻出半立体式的直檐式塔形(图61)。与此同时的第9、10窟,也出现了类似形式的装饰性佛塔(图62)。仔细观察发现,第7、8窟出现的这种塔形往往未刻塔基,只有双腿屈膝下蹲、双手作向上托举状的力士,层层塔身或是雕出身形活泼的二身夜叉,或是雕出两身并排的坐佛(龛)。其中各层塔身雕刻出两身夜叉像、最下雕出下蹲手作托举状力士的设计,我们在犍陀罗艺术中的佛塔中看到了它的源头踪迹(图63)。而在龛侧或门侧壁以体现护法思想的并列二身夜叉的雕刻,在犍陀罗艺术中也屡见不鲜。由此我们相信,云冈石窟出现的直檐式塔形,或是受到犍陀罗艺术中同类型雕刻的启发而产生的,因为云冈亦将塔身各层雕刻双夜叉的佛塔,也置于龛式两侧(第1窟)或门口(第7窟)和窗口(第9窟)了。有所不同的是,不少此类塔形的各层塔身中雕刻了两身坐佛(图64),增加了更多的佛陀供养性质。

图61 第7窟后室南壁窟门两侧直檐塔形

图62 第9窟前室明窗两侧直檐塔

图63 犍陀罗护法图版

图64 第7窟后室西壁龛间直檐塔

(四)云冈阁楼塔

云冈数量最大的佛塔是阁楼式塔。初步统计,这种中国传统建筑形式的佛塔现存87座,在调查记录的198座各类佛塔中,占比达到44%。以20世纪30年代古建筑大师梁思成的调查结论,“云冈塔柱,或浮雕上的(瓦垄顶)层塔,必定是本着当时的木塔而镌刻的,决非臆造的形式。因此云冈石刻塔,也就可以说是当时木塔的石仿模型了。”《后汉书》有笮融“大起浮屠寺。上累金盘,下为重楼”的记述,[1](卷73《陶谦传》,P2368)证实在汉代即有将“重楼”用作浮屠寺的建设。虽然汉代的建筑实物已然消失,“而汉刻中重楼之外,陶质冥器中,且有极类塔形的三层小阁,每上一层面阔且递减。……中国楼阁向上递减,顶上加一个窣堵坡,便为中国式的木塔。所以塔虽是佛教象征意义最重的建筑物,传到中土却中国化了,变成中印合璧的规模。而在全个结构及外观上中国成分,实又占得多。”[2]因而,在不少云冈雕刻的阁楼式佛塔中,往往还在塔身各层的瓦垄顶出檐下,雕刻出一斗三升人字栱、额枋、皿板等足够写实的中国建筑架构件。其中最突出的是第39窟的中心塔柱(图65)。诚如梁思成先生所讲,“最上层因须支撑洞的天顶,所以并无似浮雕上所刻的刹柱相轮等等。除此之外,所表现各部,都是北魏木塔难得的参考物。”[2]由此,我们联系洞窟壁面的浮雕塔,由第7、8窟和第9、10窟的外来式样,发展到第1、2窟兼容中外的式样,再到第5、6窟乃至第11、12、13窟的中华式样,最后一跃为第39窟的中央阁楼瓦垄顶屋檐式方形塔,完成了塔庙窟的中国化实践。

图65 第39窟中心塔柱

(五)供养塔与装饰塔

从在洞窟中的实际作用上看,云冈石雕佛塔可分为供养塔和装饰塔两种。供养塔设计庄重,雕刻严谨细腻,表现突出;装饰塔成对出现,数量较大。

1.供养塔

供养塔,包括所有洞窟中心塔柱和在窟内壁面中与周围龛式并列并在塔下雕刻供养人的高浮雕塔。其中属云冈北魏中期洞窟的第11窟和第6窟两个主要中心塔柱洞窟,分别保存了34座和30座各类塔形,洞窟主题明显表达涅槃思想。同时,两个洞窟的两座中心塔柱,都是设计严谨、雕刻细腻的圆雕式四方四面上下两层的供养佛塔。其供养对象,第11窟塔柱下层四面各为立佛,表达“四方四佛”佛教理念,上层正面(南面)为弥勒三像,东西北三面各雕二佛立像,是为“过去六佛”。第6窟塔柱下层南北两面各为坐佛与二佛并坐,东西两面各为交脚菩萨和倚坐佛,皆为弥勒,四面组合为“三世佛”,并与第7、8窟和第9、10窟的“三世佛”组合,不仅具有佛教理念的一致性,还兼具了龛像安排上的继承与被继承关系。是云冈有计划开凿洞窟之间紧密联系的重要特征之一。

壁面上的浮雕式供养塔,主要出现在第11窟。三座供养塔分别位于中心塔柱东北角,南壁明窗东侧和西壁中层南侧。其中位置明显且雕刻塑造最为突出的是位于南壁明窗东侧的三层高浮雕阁楼式瓦垄顶佛塔(图66)。此塔占据了一个佛像龛的位置,与其他佛像龛一起,形成了佛教信仰者各自雕刻作品以履行供养的独立形式,突出地表现出雕刻单独佛塔以示佛教供养的性质。此高浮雕三级浮屠,整体结构呈现出粗矮壮实的风格。塔基雕刻为横向宽大的方形座,稳定坚固。正面中央雕刻博山炉,博山炉两侧各安排与塔基同等高度的供养人6身(西侧边转角为西壁,雕刻供养人1身);由于是高浮雕形式,三层塔身各层除正面层间雕刻瓦垄顶和空间的造像龛外,东西两面也雕刻了瓦垄屋顶和造像龛,屋檐下“华栱”凸出;塔顶须弥座上三级阶梯形蕉叶出化生童子和覆钵,覆钵上为层叠相轮的塔刹,塔刹顶部雕刻宝珠,两侧长幡飘飞。

“由这些湖泊购买整套服务,从鱼种培育到渔政管理,从捕捞生产到销售烹饪等各方面。”千岛湖发展集团有限公司总经理何光喜说,千岛湖“保水渔业”经验是可复制和可推广的,公司先后实施并完成近20项“保水渔业”科研项目,在海内外核心刊物上发表10余篇研究成果。

图66 第11窟南壁明窗东侧三级供养塔

同在第11窟,西壁中层南端也突出地雕刻了一座七级供养塔(图67)。该塔高约2米,须弥座塔基左右两侧各雕刻力士像,正面前方留出一面纵向长方形状的铭记位置,看似从座的上面披下的锦绣布帛。铭记两侧各雕刻双手合十的供养人像。七层塔身各层雕刻了不同内容的造像。塔顶须弥座上蕉叶出覆钵,覆钵上为层叠相轮之塔刹,顶部雕刻宝珠,两侧飘长幡。

图67 第11窟西壁中层南端供养塔

2.装饰塔

即是以对称形式出现在洞窟外壁、壁面两端、双龛之间、龛像两侧等位置,并极具装饰意义的各类佛塔。在云冈,装饰塔主要集中在中期洞窟中,数量较大,其中虽然不乏设计严谨、雕刻细腻者,但其塔基下并未雕刻供养人。

置于石窟群外壁的装饰塔,均出现在云冈双窟之间或东西两端。第1、2窟东西两端是一级瓦垄顶阁楼式塔,第3窟外平台上是三层圆雕阁楼塔,第5、6窟之间及其左右两端是九级阁楼塔,第9、10窟左右两端是九层阁楼塔(其中第10窟外西侧的高塔在北魏时已经坍塌)。这些长年露天的装饰塔,虽然风化非常严重,但均高大雄伟,由残存状况可见业已漫漶的塔形层次,有的还可见到残存的瓦垄顶出檐及其檐下的一斗三升人字拱痕迹,塔身层间亦可分辨有二佛并坐、交脚菩萨和坐佛等龛像轮廓。

位在壁面两端的装饰塔,最突出的一例出现在第5窟南壁。高浮雕大象驮负须弥座五层瓦垄顶出檐佛塔,设计精巧、呼之欲出,是云冈石窟佛塔雕刻的精品,也是中国传统阁楼式建筑模型的典范(图68)。双龛之间的层塔既有直檐塔,也有阁楼塔。其中直檐式装饰塔出现在第7、8窟和第9、10窟,雕刻简洁、变化多样(图61、62),是云冈最早出现的以塔装饰龛式的形式。将阁楼塔作为龛式两侧的装饰塔,较多地出现在第11、12、13窟。这种装饰在交脚菩萨盝形龛或坐佛圆拱龛两侧的塔,既有直檐塔,也有阁楼塔,虽说多是浅浮雕形式,有的甚至仅雕为素面形式,却塑造得对称而完整,无论是直檐塔顶上的山花蕉叶出覆钵,还是阁楼塔顶上的覆钵竖塔刹,均是中西合璧的塔形作品(图69、70)。有计划地将装饰塔置于壁面中层大龛之间的装饰塔,出现在第1、2窟和第6窟中,其中第6窟的图像雕刻设计严谨细腻且保存完好,是云冈最为突出的佛塔作品之一(图71)。须弥座上五层塔身,层间由下至上逐渐收分缩小,层间距离亦逐层递减。五层瓦垄顶出檐缀挂风铃。塔顶为须弥座上山花蕉叶出覆钵,蕉叶两侧缀风铃下垂流苏雕刻,覆钵上竖立“山”形塔刹,塔刹层叠相轮,顶端为宝珠。

图68 第5窟南壁中层东西两端装饰塔

图69 第12窟前室北壁窟门西侧坐佛像盝形龛

图70 第11窟东壁中层瓦顶出檐层塔立柱盝形龛

图71 第6窟南壁中层方形龛右侧阁楼塔

六、乐舞乐器多元化

作为佛教护法部众中的重要组成部分之一,无论是奏乐歌唱的“乾闼婆”,还是舞姿婀娜的“紧那罗”,在佛教艺术中都是不可或缺的塑造内容。基于5世纪北中国之时代背景所然,云冈所雕乐舞人物(包括各类乐器),与其他雕刻内容一样,多元化特征亦非常明显。

调查发现,云冈现存各类乐舞人物3000多身,在人物形象的塑造中,多数以头顶高发髻、上身斜披络腋、下着大裙的天人面貌出现。同时,亦有少部分以身形健硕、头顶逆发或辫发、身着“犊鼻裤”的“夜叉”形象雕刻出来。尽管数量不是很多,但往往形体较大、位置突出且塑造精良,并常常与前者间隔雕刻在龛式周围,形成不同人物的融会场景。与第18窟主尊两侧面貌不同弟子像的间隔塑造一样,突出地反映了来自不同地域、不同人物之间的和谐共处。与此同时,在各类乐伎人物手持的大约30余种500余件仿乐器雕刻中,既有中国传统乐器,也有来自于域外的乐器,其多元化表现不同凡响。在此,本文试对以头顶“索头辫发”之人物为代表的乐舞人物及其乐伎所持乐器的不同地域属性做出简单叙述。

(一)“索头辫发”乐舞人

“索头辫发”,应是对古代中国北方少数民族头顶发式的称呼。《南齐书》云“魏虏,匈奴种也,姓拓跋氏……亦谓鲜卑。被发左衽,故呼为索头”。[3](卷57《魏虏传》,P983)索即绳索,索头显然是指辫发,即将头发编成辫子。《隋书》记载“如今胡帽,垂裙覆带,盖索发之遗象也”。[4](卷12《礼仪志七》,P266)其中的“索发”特指鲜卑人发式。在云冈第16窟,第7、8窟,第12窟和第6窟等有计划开凿的大中型洞窟中,发现了一些区别于云冈大多数头顶高发髻形象而头顶别样发式的乐舞人物雕刻,除了常见的逆发型外,还出现了一些具有较多艺术化特征的发式,他们或呈阵势地数人出现在窟门、龛式周围,或与其他不同发式者间隔出现在龛楣中。虽然这些形象的五官塑造往往端庄秀丽,但由于其特殊的发式及其较少的佩饰而仅穿犊鼻裤(短裤)之缘故,也往往将其归类于护法之“夜叉”者。其中,最具写实性意义的当属出现在第8窟后室窟门周围、辫发于两鬓下垂的所谓“索头辫发”伎乐人和第6窟中心塔柱下层龛楣帷幔中头顶“分发后扬”发式的飞天人物。

第8窟后室围绕窟门雕刻的4身乐伎的发式,虽在细节上虽有不同,但均为头顶中央与左右两鬓三处留发的样式(图72a,b)。其两鬓下垂之辫发有长有短,长辫更有以索带束之者。同样的发式,还见于大同博物馆藏北魏司马金龙墓出土的石雕棺床柱座的四角乐伎人物。

图72a 第8窟后室南壁窟门周围乐伎

图72b 第8窟后室南壁窟门周围乐伎

图72 第8窟后室南壁窟门西侧下方夜叉发式

“分发后扬”发型的飞天之典型形象,出现在第6窟中心塔柱东面下层盝形帷幔内(图73),大约有两种发式:一种是头顶中央一束头发向后梳理,发尾翘起,与此对应,前上方亦有一绺头发翘起,形成对称翘起式。两侧各梳理出两束较少头发于耳边。中间刘海整齐布于前额。第二种与第一种大同小异,只是减去了额前的刘海,将额头上的头发由中间一分为二梳向两侧。

图73 第6窟中心塔柱东面下层龛楣帷幔飞天

包括头顶逆发之“夜叉”在内的各类头顶特别发式(第16窟南壁东侧大型圆拱龛龛楣两上隅,第7窟后室南壁窟门周围,第12窟前室壁面与窟顶接壤处等位置的伎乐天;第9、10窟前室顶部和两窟前室明窗周围的飞天等)的护法人物与大量高发髻人物相伴而出现在云冈洞窟中,体现了北魏云冈时代多民族融合的社会形态。

(二)乐器雕刻的中西合璧

云冈石窟中的乐器,即是古乐器的石雕模型。云冈石窟所雕刻的乐器,均由乐伎人物所持,或呈演奏状或作未演奏态。这些大约是仿实物雕刻出来的古代乐器,在烘托佛教极乐世界的同时,传递了公元5世纪北魏平城地区人们的音乐生活实际,一定程度上也反映了1500多年前东西方文化交流的融合发展状态。

调查表明,云冈25个洞窟中现存仿乐器雕刻26种543件(包括打击乐器10种157件,管乐器10种248件,弦乐器6种138件),其中既有中国汉地本土乐器,也有来自于周边国家和地区的乐器。打击乐器中,腰鼓,担鼓,行鼓,两杖鼓等,大约是中国本土所属。古代称星的碰铃,是满、蒙古、藏、纳西、汉等民族均曾使用的乐器。鸡娄鼓,齐鼓(图74a)来自于西域,而毛员鼓则来自于天竺。钹,因以响铜制作而称铜钹(图74b),其既是乐器也是佛教法器,号曰“浮屠氏法曲用之”。无疑,是通过丝绸之路传入中国的宗教乐器。吹管乐器中的横笛、排箫,埙,竖笛,胡笳,义觜笛,笙等,均是中国古代乐器。而筚篥(悲管、笳管)则是公元4世纪随龟兹乐由西域传入内地。作为宗教仪式性法器的法螺,当是来自于印度的乐器了。在云冈所雕弹弦乐器中,阮咸,箜篌(图74c),筝、琴等均是中国古代传统乐器。而琵琶(图74d)是中亚或西域地区传入中国内地的乐器。

图74a 第16窟南壁西侧坐佛圆拱龛左上隅乐伎演奏齐鼓

图74b 第16窟南壁西侧坐佛圆拱龛右上隅乐伎演奏钹

图74c 第7窟后室南壁窟门东侧乐伎演奏竖箜篌

图74d 第12窟前室北壁窟门下沿乐伎演奏琵琶

由此可见,云冈所雕各类乐器,除16种中国传统乐器以及作为宗教法器的钹和法螺来自于佛教产生国印度外,其余乐器均与汉代至北魏期间古代丝绸之路的沿途国家和地区关系极大。

结语

4至5世纪,思想开放、胸怀宽广的拓跋鲜卑人在“大刀阔斧”地统一中国北方后,“奋不顾身”地拥进汉地边陲平城,并建都于此。他们无比自豪地以黄帝二十五子[5](卷1《序纪》,P1)之一的身份,欣赏着几乎所有政治、经济、文化等各类社会形态。彼时,中国佛教进入所谓“义学发展时期”,[6]佛经的大量翻译,在促进了佛教思想深入研究并以身实践的同时,佛教艺术得以充分发展,以佛陀为中心的佛教造像艺术,在经历过印度马土拉、犍陀罗的繁荣后,已然“星星点点”散播在中国新疆、河西乃至四川等地。与此同时,北魏版图的不断扩大使拓跋鲜卑政权的综合力量不断增强,首都平城的吸引力越来越大,连接欧亚大陆的丝绸之路愈加繁荣,以迁徙平城成为潮流,以定居平城、逗留平城成为时尚。佛教意识深深扎根,“普天之下莫非王土”与“佛即皇帝、皇帝即佛”良性互动、有机结合,佛教的狂热登峰造极,云冈的营建如火如荼,来自四面八方的“高僧大德”“能工巧匠”们大显身手,严格的宗教仪轨与多样艺术形式的结合不断迸发出新的艺术火花,有计划的、统一的、完整的武州山石窟寺由此而诞生。