莫高窟第257窟《鹿王本生图》研究

李康敏王玉芳

(1.西北师范大学敦煌学研究所,甘肃兰州730070;2.西北师范大学美术学院,甘肃兰州730070)

一、莫高窟与本生图渊源

敦煌莫高窟保留洞窟735个,南区保存洞窟492个,①关于莫高窟南区石窟总数,学界目前尚有不同意见。如颜廷亮先生在《敦煌文化》中对莫高窟现有492个洞窟提出异议。他认为实际上只有491个,因为第485、486号窟所标为同一洞窟。此外,还有学者认为敦煌莫高窟南区编号应为493个洞窟。易存国先生同意颜文认为该编号“有必要重加修订”的观点,但目前仍沿用“492窟”的说法。壁画45000m2、彩塑2000余身。按考古学的石窟分期研究,敦煌早期石窟主要分为:十六国的北凉(401—439年)、北魏(465—500年)、西魏皇室东阳王元荣家族统治敦煌时期(约525—545年)、北周(545—581年)4期。[1]第257窟开凿于北魏时期 ,②北魏统治敦煌共93年,现存有10个窟,分别为第251、254、257、259、260、263、265、273、441、487窟。属早期典型石窟。东西进深9.6m、南北宽5.8m。洞窟窟形结构为“汉式”人字披前室(前室基本坍塌,现仅存半个人字披),保留完整中心塔柱。③中心塔柱这种石窟形制源于印度,在印度称为“支提”。“支提”即窣堵坡,梵文意为舍利塔,支提窟就是塔庙。印度的支提窟多为瘦长的马蹄形,窟顶呈纵券状,在窟内半圆形部分中央,凿出圆形覆钵塔。主尊西域式塑像破坏严重,壁画有说法图、本生故事画、戒律画等。八木春生先生把此窟的金刚力士等人物服饰与中原佛教造像进行比较,认为此窟建于6世纪初。[2]我们认为其中的年代与实际年代略有差别,主要是以敦煌石窟的实际情况来定。[3](P237)因敦煌的历史往往与中原的发展变化有所不同,在艺术风格发展时间也同样与内地有所差别。[4](P53)而我们所论述的《鹿王本生图》就处于第257窟中心塔柱后方,西壁中下段。

石窟艺术是随着佛教从印度传入中国而发展的,赵声良先生认为要认识和研究石窟艺术,必须了解石窟艺术的源头——印度佛教。我们认为印度巴尔胡特围栏圆形浮雕的《鲁鲁本生》应是第257窟《鹿王本生》最早的“母题”,从遥远的印度经克孜尔到了华戎所交的大都会敦煌。从艺术史角度来看,此时期的美术作品作为艺术创作仍承担着“成教化、助人伦”的社会作用,《鹿王本生图》也当具有此种教化和暗含意义。王治博士在论述《佛说无量寿经》时得出“由于抄经功德的相同,大多数人选择抄写文字简洁精炼的《佛说阿弥陀经》”。[5](P9)那么在《鹿王本生经》的流传及《鹿王本生图》的绘制过程中,会不会为方便其创作,将在这一时期的某些经典已做“简化”和内容顺序的重摘录呢?对于“鹿王本生”壁画的创作意义和美学价值到底如何去审视和理解,这是一个非常大的课题。

金维诺、罗世平先生在《中国宗教美术史》中提到从现存的石窟资料来看大概是在北魏中晚期以后,敦煌佛传图才有单幅方形画面向连续横幅画面发展演变。[6](P101)由此而见,敦煌莫高窟第257窟《鹿王本生图》的构图创作源流有一定的依托。《鹿王本生图》的构图诸多学者有不同的说法:金维诺先生提到此类壁画“序列式”的方法是汉代画像的水平分层,巫鸿先生对此有不同观点,提出汉代叙事性绘画是有情节式的。[7](P371)

“鹿王本生”故事最早出现于公元前2世纪巴尔胡特大塔一块圆形浮雕上,4世纪中叶经阿富汗传入我国西域。克孜尔石窟有“鹿王本生”故事多幅,但敦煌仅见于此窟。王惠民先生在《敦煌佛教与石窟营建》第四章“北朝敦煌石窟的营建”中提到《鹿王本生图》在敦煌以东地区未见遗存,但其原因并无涉及。崇秀全先生提到关于本生意义以及其产生的缘由,是佛陀转世行善的义兽之一。[8]段文杰先生指出在拜城克孜尔石窟中出现的九色鹿极具龟兹特色,鹿王是跪倒哀求国王。①在新疆库车克孜尔第17窟有两幅鹿王本身位置在石窟的顶部,绘于菱形的方格中。5世纪中传入敦煌,继承汉晋传统。采用横卷式构图,两边开始、中间结束。不同的是敦煌莫高窟中“鹿”形象是直立质问国王、马匹均为低头之势,因此较多学者认为此处意释鹿的正义、马的忏悔。在现有的学术论著中无不提到“鹿王本生”的构图创新,鹿王的昂首挺胸及马头自然垂落分别代表的立场和意义。经研究发现画工在创作《鹿王本生图》时,画面的马匹内容排布和造像是千篇一律。3匹马显然不是同一时空,但造型却大致相同,疑似使用同一马之粉本。“鹿”画面的5次出现,有3幅似为一粉本,疑似复制式创作。所以笔者对前人所提出的构图“创新说”和“正义忏悔说”持不同观点。

需要说明的是研究“鹿王本生”中涉及敦煌北魏石窟的历史与艺术,由于笔者知识结构所限,仍有很多的问题尚待解决。再者要探讨石窟的功能和思想,也必然涉及深奥的佛教义理与思想,同时要有对佛教仪轨及实践的丰富阅历,这些也均非笔者所擅长,故不敢妄言。本文试图通过跨学科之间的联系,试探性导入宗教心理学、考古学、历史学、文学等研究角度,将《鹿王本生图》进行图例分析综合研究。对其进行一次重新解读,抛砖引玉与诸方家探讨。

二、《鹿王本生图》及相关佛教问题

中国石窟艺术是佛教的东传。印度早期起初是反对偶像崇拜的,佛教艺术主要是佛塔,以“塔”代“佛”进行朝拜供奉。印度对佛教的崇拜极盛,据说印度当时在阿育王时代建造佛塔8万4千座,发起过大规模的造塔运动。在印度的一些地方依旧保留有阿育王时代的碑铭,记载着阿育王对佛教的崇拜及其功绩。[4](第一节,P3)对于佛塔的研究、表现涉及到古代印度的世界观和生命观,目前学界研究颇丰。[9](P255-256)从现存的几座大塔遗存,都可以看到原始佛教艺术的一些特点。本文在此例举山奇、巴尔胡特和阿玛拉瓦体大塔。

巴尔胡特大塔(Bharhut)佛塔原址在今印度中央邦萨特纳(Satna)县以南约15公里的巴尔胡特村。它的修建时间大约在公元前150年至前100年的巽伽王朝。这个时期还没有出现佛陀的具体形象,皆以菩提树、佛座、佛塔等来表示。

山奇大塔(Sanchi,亦译作“桑志”,“桑奇”)位于印度中央邦的波帕尔市附近,山奇佛塔现存的主要有3座。山奇大塔的雕刻主要是在4座塔门上,不论是其两侧的石柱还是横梁上都布满了密密麻麻的雕刻。

阿玛拉瓦提(Amaravati)位于印度克里希纳河下游南岸,今得拉邦贡土尔(Guntur)。阿玛拉瓦提雕刻艺术是与马图拉、犍陀罗鼎足而三的印度艺术流派,也最具有印度本土风格的艺术,早在孔雀王朝时期就相当发达。阿玛拉瓦提雕刻大部分内容是有关于礼拜佛塔、菩提树、法轮还有很多佛传故事,后来也出现了佛像。[4](P6)

阿旃陀石窟在建筑、绘画、雕刻方面能较全面地反映印度古代佛教艺术,尤其在时代较晚的第1、2、16窟等四壁就有很多壁画,而且较早的支提窟第10窟,其窟中后部有覆钵佛塔。再者如玄奘《大唐西域记》中称梵衍那国的巴米扬石窟(Bamiyan)等。以现存于世界各地的佛教艺术遗迹来看,任何地区的造像、壁画都是当时社会生活的一部分,其表现、创作无不反映当下历史背景下的社会状况。这种依附于佛教义理的创作自由有多大,史苇湘先生认为要看作品民族化的程度、佛教义理、现实生活和艺术想象力结合的程度,要看在壁画、彩塑中异化物质世界的程度。上述各方面的程度越深刻,这些壁画与塑像的作者就越有较大的创作自由,[10](P392)笔者完全认同。王治先生认为如何判断一幅经变画的身份,“一定要依据经文原典逐条比对,同时也不一定死抠经文僵化教条,即原则性和灵活性的高度统一,依时依地合理判断。将自己还原到具体的活生生、有血有肉的历史情境当中,才能做出合理的判断”。[5](P30)笔者认为在研究古代敦煌画工时同样应具此理,当然也不可忽视画工创作时的“宗教心理”。

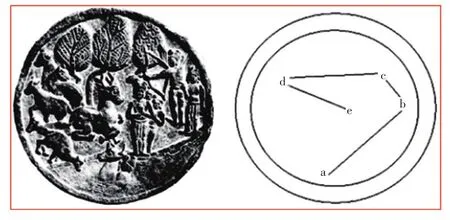

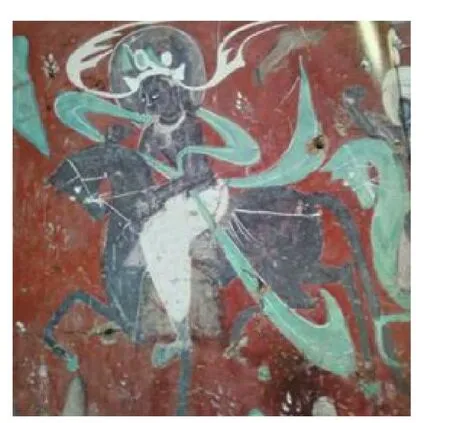

敦煌早期佛教常以施恩行善得好报、忘恩为恶必遭严惩宣扬义理。[11](P73)敦煌最初的石窟主要是为了坐禅观像而凿,石窟所绘壁画多本生、因缘等故事画。至初唐、盛唐和中唐时期,则无此方面的壁画。隋代趋于统一改变了南重义理北重禅修的偏颇形式,提倡禅理并重、“定慧双修”。唐代提倡的大乘信仰盛行,世人已弃之忍辱苦修,转向更便捷的净土宗。盛唐、五代时期本生因缘故事又开始盛行;一是多元宗派汉密、藏密介入,二是便于佛教的传播出现“讲唱”俗讲变文。《贤愚经》中的本生、因缘故事独具娱乐性、文学性、故事性、戏剧性。《敦煌石窟全集·本生因缘故事卷》记,敦煌本生、因缘故事从画面所能识别者,共涉及53个故事、124幅画。与印度和中国新疆各石窟中所刻绘的本生、因缘故事相比,除了艺术风格不同外,更大的差异在于本生故事中只有1幅以九色鹿为主角,余皆以人为主角。这也在一定程度上反映了汉族传统儒家重人事的思想。最早的“鹿王本生”(图1)出现在印度巴尔胡特大塔,构图方式与克孜尔、敦煌石窟明显不同(图2)。论其构图的创新,巴尔胡特明显有标杆作用,它对“异时同图”的理解和表现发挥的更为成功。相反克孜尔石窟和敦煌石窟在继承和发展的过程中,显然有了更适合当时的艺术需求。克孜尔第38窟、175窟(图3、图4)集中在菱形格,从画面的表示来看它的构图显得简单且省去了诸多画面,但突出主要高潮部分。敦煌莫高窟第257窟的“鹿王本生”构图创造可以说结合了中国的审美需求,符合中国早期的横卷式(图5)卷轴绘画审美需求。

图1 印度巴尔胡特石柱上刻有属于公元前150年的圆形浮雕(右为故事顺序示意图)

图2 巴尔胡特鹿王本生线描图

图3 鹿王舍身救鹿图

图4 克孜尔鹿王本生

图5 莫高窟第257窟鹿王本生图

从美术研究角度出发,深入敦煌艺术研究的途径,是对壁画内容与形式演变等进行专门研究的方法之一。金维诺先生主要分析了敦煌壁画中睒子变、须大挐、须阇提、割肉贸鸽、舍身饲虎、以钉钉身和以眼施人、九色鹿等7个佛本生故事。[12]总的来看,金维诺先生文章的价值,首先在于把敦煌壁画中本生故事画内容与形式两方面及相关问题的资料等较为系统地提供出来,从内容与形式的角度为深入研究敦煌壁画本生图创造了一定的条件。其次,他把敦煌壁画本生图与新疆、麦积山、龙门等石窟相比较,在局部范围内,探讨了敦煌石窟与西域和内地石窟的相互联系,对研究敦煌艺术的源流有一定启发。[13](P247-249)从宗教发展来看,如何让佛教更贴合大众百姓,就必须为大众所理解,显然佛经义理的晦涩难懂是对于受众来说是最大的困难。于是将经文讲的通俗、唱得耐听,甚至“形象化”,理所当然就产生了“变文”和“变相”。

三、“图像学”下《鹿王本生图》的创作倾向

“鹿王本生”最大特点就是“异时同图”表现。“异时同图”在中国传统绘画中确实很少出现,决定它产生和发展的因素是当时的审美习惯。赵声良先生在其著作《敦煌石窟艺术总论》中提到,南北朝以前的中国画传统很少采用“异时同图”。此图具有区别于前人绘画观念和表达形式,而长卷式的构图方式才利于观者的视觉习惯,包括汉代以来画像、墓室画像砖、画像石都有例证。说明此幅《鹿王本生》使用横卷式是合理的。但图中故事开头绘于整幅画的左端,然后转向右端,最后中间结束的构图布局却不然。假定《鹿王本生图》按正常思维构图如下分析。

其一,自左依次展开(图6):救人上岸→发誓离开→王后梦鹿→(溺人告密→率军猎鹿)→鹿王质问→溺人毒亡。

图6 (笔者制图)

其二,自右依次展开(图7):溺人毒亡←鹿王质问←(率军猎鹿←溺人告密)←王后梦鹿←发誓离开←救人上岸。

图7 (笔者制图)

其三,现状顺序(图5):救人上岸→发誓离开→(鹿王质问→溺人毒亡高潮↓结束←率军猎鹿)←溺人告密←王后梦鹿。

因为无论此幅壁画如何顺序展开,画的中段总会被中心塔柱所遮挡。将壁画主旨放到中间(也就是中心塔柱后方),这样朝圣者拜塔时虽不绕塔,但在“心理”上如同绕塔观画了一样,在拜塔同时也朝拜了壁画中表现的因果报应。如果按如下分析或左或右依次展开,那么所朝拜的壁画内容总是位于绘画中间的(率军猎鹿—溺人告密),而此部分代表了壁画中最不好的一面,即权贵和险恶的社会人心。[11](P16)探讨宗教艺术,常常会遇到形象与义理之间矛盾的课题。一件事物、一个道理往往会因为画家的经历、好恶而产生形象大于义理或小于义理,甚至悖于义理的情况。可以看到敦煌佛画并不是佛经经文的简单图解,也不是完全佛教思想的如实诠释。而是画家深刻思考、社会实践体验、生活意志的表述,是他们艺术的升华。[11](P16)

在研究的过程中,笔者查阅相关文献《克孜尔石窟内容总录》的统计概述并且得出,新疆克孜尔石窟出现鹿王本生故事的洞窟有第 14、38、91、98、100、114、163窟。[14](附录一,本生故事表四)《鹿王舍身救众鹿》出现在4个洞窟,分别是第14、38、91、98、100窟。《鹿王舍身救兔》出现在3个洞窟,分别是第38、114、163窟。两个洞窟同时出现“救鹿”“救兔”的洞窟为第38窟。《鹿王救鹿》其位置:第14窟约6世纪,画面绘于两侧劵腹;第38窟,劵顶中脊;第91窟,两侧劵腹各绘6腹菱格故事;第98窟,第100窟,第114窟两侧劵腹;第163窟,窟顶中脊(从北到南残存)。其画面的绘制都不在主要地方,而就绘图体量的大小来分析,敦煌莫高窟鹿王本生图的绘制体量之大,且位置发生了改变,说明北魏对本生故事的重视。

从敦煌早期壁画的题材分析去看故事画居多,如第275窟的“割肉”、第254窟“饲虎”等。在第428窟,构图更加创新、画面更为丰富的《舍身饲虎图》经变顺序分为三段,自上而下呈S型构图。早期本生故事多出自北凉、北魏第275、254、257窟(图8)。从位置上看北魏洞窟处南区中段二层,此段崖面规整,高度适中。且北魏太武帝太平真君七年(446年)发起的大规模的灭佛运动,影响到了莫高窟的石窟建造处于低潮。到文成帝兴安元年(452年)北魏再次兴佛,佛教事业才又一次发展,同样影响当时工匠的艺术创作高潮。

图8 北凉、北魏第275窟、第254窟、第257窟位置示意图

四、从“画面界定”读解《鹿王本生图》

研究敦煌石窟壁画艺术的美学特征,当梳理清壁画的界面。胡同庆、安忠义先生在其著作《佛教艺术》中就提到了有形无形的壁画界定,大致有以下4种类型:[15](P147)

其一以框为界。这类画面的出处在早期比较常见的,例如第254窟《萨埵舍身》、第257窟《鹿王本生》、《沙弥守戒》等。这类壁画的“以框为界”是非常明显的,似乎是受到窟主人或者绘画面积的界定限制而创作。其二以自然为界。以自然为界更突出画面内容。画工为了展现故事的固定情节,利用较小的填充装饰,例如山水、建筑或者树木等为界,将若干这样的小画面最后链接到一起。早期“鹿王本生”就是典型的“以自然为界”。①因为本文所研究北魏第257窟《鹿王本生》的缘由,故偏向例举《鹿王本身》,此幅壁画的“以框为界”,“以自然为界”,“以榜题为界”是完美的结合。在文中更具代表性。其三以榜题为界。在敦煌壁画中,出现了大量的榜题。榜题的突出性是非常主要的,例如大量的壁画识别考证,榜题就占大半。榜题的作用在壁画创作中格外重要,榜题中的文字就如同有形的“界”,而所言所绘之画,就如同无形的元素。两者不可分割、相互连接形成一种全新的构图模式。例如257窟《须摩提女因缘》。其四任意为界。其观看方式则是基于后人(观赏者)的心理角度。可以依据当时创作者,从左到右再从右到左如此的观看顺序,也可以按照自己的意愿去认识画面界定画面。

在以上4种构图的界定基础下看莫高窟第257窟《鹿王本生图》,便可以发现以往所忽略的一些问题。《鹿王本生图》在绘画构图中所利用到的“以框为界”“以自然为界”“以榜题为界”的运用达到了三者的完美结合。作为壁画起笔的首要就是要“经营位置”,一幅作品的好坏也因此为基础。

在“以自然为界”的构图下,《鹿王本生图》中间留有大片空白,在“以榜题为界”的构图下,两边似乎也余有空白;但将两者放到一起,画面似乎才能达到平衡,而且发现就绘画构图和主导线当中,画面中下端“以自然为界”的一排小山应有“画龙点睛”之笔,似乎是北魏画工在整幅绘画完成之后,链接每个画面片段的一条线索,通过这一排小山联通整幅画面,进而达到画面布局的完美升华,最后收笔一气呵成。在“经营位置”这一层面可谓是深思熟虑、独具匠心,反映画者对《鹿王本生图》创作前的独特理解。

在第257窟《鹿王本生图》解析过程中发现,此画恰好在中心塔柱后方,但其本体的构图及观看方式需要左右来回观看。首先肯定的一点,此画不仅为在绕塔礼佛中观看。其次,左绕塔观像还是右绕塔,其顺序都不合理。另外在中心塔柱左右还有另外3幅壁画《沙弥受戒自杀》、《弊狗因缘》、《须摩提女因缘》,显然这3幅壁画也同样限制了《鹿王本生图》的观看方式。刘艳燕、吴军两位先生研究认为,第257窟分三段式的壁画:上段伎乐天;中段千佛图及小型说法图;下段四幅故事画、药叉等。依据画面、绕塔礼佛仪式以及故事情节等相关因素考证,得出从南壁向西、西壁向北、北壁向东这个顺序正是以主尊佛为基础的右旋绕方向(图9)。[16]

图9 第257窟礼佛顺序

于向东先生在其著作《敦煌变相与变文研究》一书谈到自己对第257窟《鹿王本生图》构图的思考。认为这种特殊构图布局的行成可能与窟内的空间与光线等因素有关。由于受到中心塔柱的遮挡,后壁的光线呈现出两端较明、中间较暗的情况。可能是为了适应这种特殊的情况,画工采取了从两端开始描绘的方式,以便于观者在观看的过程中对故事开端及过程获得比较清晰的认识,同样他也提到了突出主题这一观点。[17](P125)在注释中于向东先生提到张道一先生对莫高窟第257窟鹿王本生的构图及其成因分析。张道一先生认为这一特殊空间中的壁画构图与僧人为了便于引导信众观看有密切联系,[17](P125)但就上文提到敦煌绕塔礼佛顺序来看,此处观点有待商榷。

五、从“局部造型”示解《鹿王本生图》中的“鹿”

无疑《鹿王本生图》在“主题”的数量、造型、方向、位置(图10)等方面,应是做过深思熟虑的筛选和思考的。图中出现各类主题数量统计:鹿5幅、调达5幅、国王2幅、王后实则1幅(轿中假设1幅,此幅笔者不做统计)、随从2幅。从数量来看只有鹿的数量和调达出现的次数完全一样,由此可分析两者在整幅画面中的主要性是相当的,或者二者是故事的主角。任意一方的数量增多,会打乱整幅画面的布局排布和主题表达。图中主题人物的排布数量“相等”,已然影响其画面主旨的倾向性。从出现各类主题数量统计鹿5幅、调达5幅数量来看两者是相同的,任意一方的数量或增或减都将影响“因果报应”的主旨表达。对《鹿王本生图》图解的过程中笔者发现,图中多处疑似同一粉本。鹿王在画面中出现5次,有3处就疑似使用同一底稿(图11)。分别为鹿王入水中救人的局部画面。鹿前腿部分明显有一腿前倾之感,为画工表现鹿王救人上岸之势。熟悉绘画的人都应明白,此处是鹿王在画面中“静”态的平面定格,实为表达鹿王起势上岸之“动”。画面中鹿王驮入水者于其背、立河中,从画面分段明确“入河救人”。鹿王前腿的微倾,就是对主旨最好的表达。

图10 第257窟平剖示意图(图源《敦煌石窟鉴赏丛书》

图11 鹿王入水救人

图12 “救人上岸”鹿王局部造型

图13 “质问国王”鹿王局部造型

笔者按如上分析研究至“救人上岸”和“质问国王”两处,发现鹿的局部造型似乎变化并不是太大,疑似使用“入水救人”同一底稿。在鹿腿部进行略微修改的举动,对“救人上岸”和“质问国王”两处故事情节性的创造力便显得有些偏弱。这两处在整幅画面中的重要性是可想而知的,尤其“质问国王”片段。如果按照前人研究成果中对照巴尔胡特浮雕及克孜尔石窟鹿王跪拜的形象来看,此处的“质问国王”片段应属于创新。或许如诸家所言是表达画工刚正、明辨是非、正义质问国王之意。但是“救人上岸”和“质问国王”两处的鹿王造型雷同,何解?从局部造型图例(图12,13)展示分析来看,这两处的鹿王造型表达是矛盾的,反而削弱了“质问国王”的表现力。那么画工以“从左到中”、转“从右到中”、中段“高潮”结束的此种“异时同图”创作观看之法,仅仅是向我们表述它的“正义”吗?如果是,笔者推断北魏画工在“救人上岸”这一主旨的阐释和表现应该有同等分量的意义。

如细心观察便能发现多处线稿(底稿)的痕迹。例如整幅画面的外框,就是典型的总底稿。壁画左侧的河流,有明显的线描描绘之旋涡纹,分割画面的小山峰,人物的飘带,屋舍的支柱部分,就连榜题皆能看到明显的线描底稿运用。对敦煌画稿较早研究的有胡索馨先生,对敦煌壁画首次进行了详细科学的五大分类。《鹿王本生图》中“马”形象的底稿(画稿)是不是也被理解成抽象的内容呢,还是画工确实也难以想象如此浩大的军队场面故而绘制成型。同样在《鹿王本生图》中仍然会看到“以一代百”、“以一代千”的形式表达,将画面内容形象化、格式化表现出来(图14、15、16)。

图14 局部

从图例可以看出造型利用完全雷同,未免有些“程序化、流水线”生产之感。沙武田先生在《敦煌画稿研究》第八章《由敦煌各类绘画反映出画稿问题》一节中对于敦煌画稿的使用做了比较准确的例述。又有诸多论著探析王后手指和脚趾动作,为其向国王讨鹿“矫动”、“妩媚”之情,但笔者有不同观点。笔者认为王后是合宫廷舞乐之“拍”,然画工略宫廷舞乐以王后之态表现如是。而且笔者还认为“王后梦鹿”为“度化”调达之由,是“方便杀生之说”。为便度化众生,可“杀生”便度其之行意。故此提出以待后日再述之,悉求诸家贵见。

结语

莫高窟北魏257窟《鹿王本生图》中“鹿王本体”造型属同一底稿。从画面本身的主次出现、数量对比来看,“鹿王”和“调达”应占同等比重。从构图布局出发,得出其绘画的设计应属画工有意而为。侧重于整幅壁画的小山设计,包括鹿王站立质问王者似在暗含“沙门不拜王权”。“敦煌风格”的形成不仅与其主体价值有关,更体现了历史再“创作”赋予的时代性。当下对敦煌壁画的解读,多基于前辈先贤的研究而“定式”。笔者认为在“敦煌学”、“冷门绝学”的国际视野下,鼓励跨学科甚至交叉性学科研究,利于对敦煌艺术研究广度及深度的拓展。敦煌佛教艺术从来都不是一个孤立的艺术传统,把它和同时同地“他文化”和“视觉传统”联系起来,于文化空间中分析和理解《鹿王本生图》便知其珍贵。

图15 局部

图16 局部