从顺治时期书风趋尚审视清初状元帖学探索的双重性*

赵晓娇

晚明张瑞图、黄道周、王铎、傅山等人一反正统帖学,狂野叛逆的革新书风显然与清初急于稳固政治文化的观念存在冲突性。因此,晚明的复古书风还未来得及在清朝大展手脚便戛然而止。顺治二十余年间,清统治者一再强调官楷的重要性,重视科举制度,提高以书取仕的分量,并信奉儒学正统笼络清朝的知识阶层。端楷正是所谓的正统,而发起于明间的狂草显然不可能被当朝统治者提倡。然而作为自明入清的士子,尤其是作为魁首的状元,一方面既想在新时代中安身立命,一展抱负而苦练干禄书;另一方面晚明流行的狂放且一反传统正宗的书法新风,却又始终萦绕在他们的思想里。现代学者刘恒认为,一批原来的明代士大夫“在文化艺术上也是旧有传统的拥有者和传播者”,又说“明清之际的书法艺术随着它的创作主体——文人士大夫与新政权的逐渐合作,呈现出平稳过渡的态势。因而在清朝政权建立后的一段时期内,其主要书格仍然是明代书风的延续。”所以,从明至清初的书法风尚形成了在朝与在野的两个对立范畴。在此影响之下,状元们对帖学的探索呈现出双重性的风格:他们既承袭“遗民书风”,一展性情表现行草书;又崇尚魏晋、遵守唐法,安静自若的书写科举应试必需的端楷。

顺治年间产生了十位状元,分别是:顺治三年(1646年)傅以渐(山东),顺治四年(1647年)吕宫(江苏),顺治六年(1649年)刘子壮(湖北),顺治九年(1652年)满榜麻勒吉(满洲正黄旗)、汉榜邹忠倚(江苏),顺治十二年(1655)汉榜史大成(浙江)、满榜图尔宸(满洲正白旗),顺治十五年(1658年)孙承恩(江苏),顺治十六年(1659年)徐元文(江苏),顺治十八年(1661年)马世俊(江苏)。其中图尔宸未见书录与传世书作。因此,我们取顺治时期九位状元作为研究对象。状元书法不需要市场定位,甚至不需要艺术标准来衡量。状元作为时代最高的知识分子,他们饱读诗书,无论对于政见还是文艺见识都具有较广的视角,书法作为其谋仕的技能,带有浓重的时代感和身份特征。从状元来自民间与位居朝廷的双重身份来看,他们是最能代表清代普遍的书法面貌的群体。我们试图发现这个时代普遍的书法审美,而不是只关注取得突出成就的个体名家。

清初状元傅以渐徐元文、刘子壮、吕宫、史大成、孙承恩、邹忠倚、马世俊日常书写风格与欧体严谨的气象完全不同,既是对干禄书的一种反叛,也是对遗民书风的继承。在新旧朝的交替时期,既代表士大夫的形象,也有对新时代审美书风的接纳。

一、清初状元干禄体书写:尊崇欧阳询楷书

欧阳询楷书体谨严,适合写卷,加之帝王喜爱,更加促使欧体成为众多士子模仿的典范。因此,这种崇欧的表象显然是受科举取士制度和帝王审美取向所决定的,是清初状元对干禄书最初的形象设计。然而这种一时的风尚是否经得住时间的考验和帖学审美需要的检验呢?

据昭梿《啸亭杂录》,傅氏《东郡傅氏族谱》,钱仪吉《碑传集》第一册,李放《皇清书史》和梁章钜《吉安室书录》记载,摘录整理顺治时期状元善书体情况如表1。

表1 顺治时期状元善书体情况表

由表1可知,欧体是傅以渐、吕宫、孙承恩、邹忠倚取法的主要对象。此外,麻勒吉书法未见有书录评语,但从传世墨迹中可以发现其宗法欧体。很显然,因顺治帝喜欧体给清初状元书体审美取向带来很大的影响。《四朝书录》述邹忠倚:“著作甚富,书法欧阳率更,尝蓄《醴泉铭》及《皇甫诞碑》,皆旧刻,朝夕临摹不去手,孙北海〔孙承泽(1593—1676),字耳北,耳伯,号北海、退谷等,山东益都人,明末清初政治家、收藏家、书法家〕屡借观,且为据舷之请,君遂与之绝交,且曰:‘孙退谷(孙承泽)吾友也,《醴泉铭》《皇甫诞碑》两帖吾师也,岂可因吾友而去吾师乎’,一时传为佳话。”由此可见邹忠倚对欧体的厚爱。

此外,还有官至文华殿大学士的徐元文,以擅阁体称世,徐元文认为“颜公绝代碑,苍茫群象外”。可知,徐元文对颜体气势的尊崇。《人史》评其:“作书尤极端楷,即便纸小札,从无一笔潦草。”康熙十二年状元韩菼为徐元文撰墓碑,云“书法瘦硬通神,见者藏弆”。再从传世书迹来看,可以推断徐元文囊括三大唐楷——颜、欧、柳而成干禄体,方能达到“瘦硬通神”。

二、清初状元日常书写:对遗民书风的继承

相较应试、应制的欧体干禄书,清初状元的日常书写却是另一番景象,呈现出多元化的帖学探索。这两种完全不同的书象,是由清初的政治文化与书法审美共同决定的。

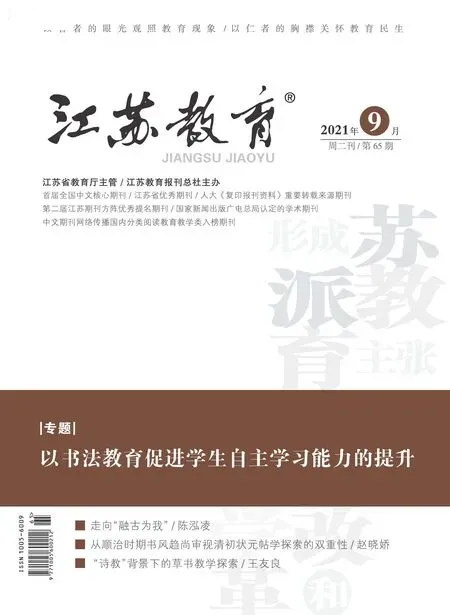

清代第一位状元傅以渐是一位唯心主义与唯物主义的矛盾体,他既崇尚程朱理学,也主张经世致用。这种思想也转移到其对书法的观念。傅以渐书法取法多元,秀骨天成、潇洒飘逸,他既精通馆阁体,也追慕明末书法的情怀和崇尚宋人笔墨,尤喜米芾之意。《山左诗钞》评傅以渐书法曰:“书法瘦硬秀骨天成,仿佛邢太仆。”邢太仆即邢侗(1551—1612),山东省临邑县人,与傅以渐同乡,官至陕西太仆寺少卿。邢侗善诗书画,与董其昌、米万钟、张瑞图并称“晚明四大家”。可见傅以渐不仅追随“遗民书风”,也具有传承同乡邢侗书艺的情结,其楷书瘦硬天成,具欧体风范。傅以渐另一种书风受晚明狂放奇肆之风影响,展现豪迈雄健的气质(如图1),尤其最得傅山和王铎二人的天马行空之势。《昭代名人尺牍小传》卷三载傅以渐一件行草书,用李泉《清代聊城傅氏家族文化研究》中的语句来评述最为贴切——“字画圆润,潇洒飘逸,微有魏碑风格,尤为傅氏书法中佳品”。可见,傅以渐书体涉猎广泛,行草中兼融魏碑风,也可见董其昌、黄庭坚风趣,在当时是卓有创见的。

在成为状元之后,傅以渐精研八法,立派传承。《四朝书录》述傅以渐:“勤学下问,精于八法,允堪并冕群英惜,年仅34岁卒,山左(山东旧称)书派,盖自公开之。”由此得知,山东书派由傅以渐开创,后者跟随者众,尤其是山东籍进士,例如康熙十五年丙辰进士黄兰森,嘉庆年十三年戊辰科进士杨黼等人。傅以渐上承山东籍书家,下启山东籍后辈,这种传承有序的书法传统具有地域性特点。

(图1)

徐元文并不是馆阁体的忠实者。其曾为康熙皇帝临写《董其昌心经》和《米芾绝句》,康熙皇帝特题赠“鸢飞鱼跃”四字。嘉庆年间《石渠宝笈三编》及胡敬《西清札记》中均著录徐元文的《感蝗赋》,书体中透露出董其昌书风的俊朗秀美,尤其文中淡墨取意董氏,作品中包括姜宸英、万斯同、尤同、万言、徐秉义、朱彝尊、曹寅、缪荃孙、梁鼎芬等人十四则题跋,也呈现出董其昌书法的清丽之质。然徐元文笔画的尖利、劲拔、急速,似又有明末王宠的笔意。徐元文将董氏的清润与王宠等人的狂野——两个极端的风格相融合,体现其高超的技能,也进一步表明晚明书风在清初仍有很大的影响力。

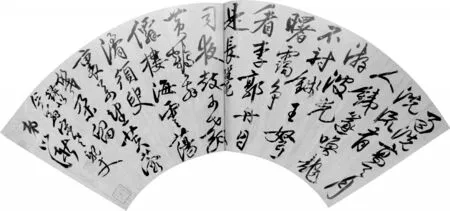

(图2)

刘子壮对行草书的探索最为大胆,浓枯墨交映,用笔刚硬爽劲,擅用铺笔造势(如图2),刻意突出的方笔体现出对帖学圆转流秀的强烈反叛。虽然略有造作之嫌,然在顺治时期由于政治文化保守所带来的书法风格保守的社会环境中,他能表现出大胆的探求实属对帖学的创新。此外,刘子壮小字行草又透露出宗法二王和米芾的笔意。

吕宫是一个书体多面手,从楷至篆、行无所不通。《清代毗陵名人小传稿》中载吕宫书作亡佚较多,曰:“先生文字亡佚不传,从来搜辑乡邦文献者,无由得先生只字,近见吾乡王氏所藏行书长幅五言律句一首”。从钱仪吉《碑传集》中得知,吕宫早年擅欧体,晚年行书崇董其昌。然吕宫行草书立轴不仅有董意,也学王铎书韵,字体大小参差错落,浓淡对比立意鲜明(如图3)。他将晚明两个对立的书学派别融合在一起,极富创意。时大学士金之俊(吕宫同僚)为吕宫撰墓志铭,云“(顺治)万几之暇时,召入大内,发古今书画,命公题赞,又命遍题内宫额联”,表明吕宫在欧体方面造诣深厚,以及顺治帝对吕宫书法的认可。

(图3)

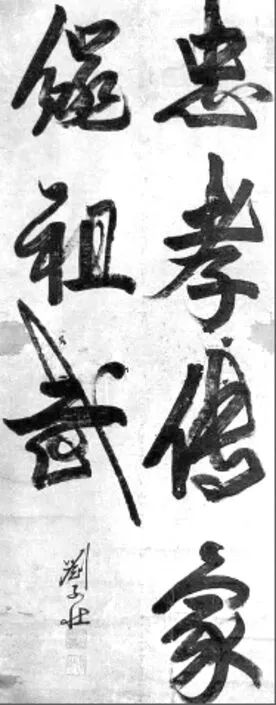

与史大成传世遗作比较,史大成应制书法欧体,然日常书写全无“敬慎”端正之象(如图4),突显的方起笔,厚重与细劲交叠的行草书扇面,得傅山书意。

《皇清书史》记载孙承恩宗法欧体,然据存世遗迹发现,孙承恩在行草书方面的造诣足以抗衡清代帖学名家,他将钟氏小楷的空灵扩大化,引入行草书中,又将孙过庭草书野逸化,起承连绵,动静相宜,极富革新精神,与主张打破传统行草风的遗民书学思想一脉相连(如图5)。同治时期《苏州府志》卷九十九评其:“诗文多发天然,草书法孙过庭。”相较于孙承恩书法的大胆创新,邹忠倚行草书较保守,带有鲜明的欧体特点,但也从王羲之书中汲取灵韵。

(图4)

(图5)

马世俊是顺治时期最后一位状元,时年52岁。著录状元擅书最多的《皇清书史》和《吉安室书录》均未载马世俊擅长何书体。然从现存书迹和诗文中发现,马世俊是一位既工于楷书又极擅变法的矛盾体。其楷书秀美精致,草书狂放野逸,既得王羲之神韵,又借鉴明代王宠书学经验。因此,其书具有强烈的复古精神与明末反叛书风的双重气质。马世俊热衷题跋作诗,世人赞其得“二右之目,谓兼右军、右丞也”。

1.崇晋“因寄所讬”。

马世俊《题钟欧小楷》中认为,晋以后楷书皆宗法钟繇,王羲之最得钟氏意趣生动,而欧阳询另辟蹊径,风骨棱峭。从其传世书迹来看,楷书宗欧,与时风相左,但更多的是汲取晋韵,古雅秀妍。马世俊对王羲之书法有种特殊的感情,常作诗或题跋抒情,如作诗表达对《曹娥碑》的感慨,又《题王逸少换鹅图》将王羲之与唐太宗的艺术审美心态做比较,题跋中论述王羲之“持鹅请书《道德经》”,是“因寄所讬”,与“太宗贵极人主而好之”完全不同的审美心态。因此二人所悟书道也完全不同,唯王羲之脱俗而得书法真性情。正如清代书法理论家李祖年所谓:“笔墨之道,以之陶写性情;着得一点尘俗,便不佳矣。”此外,马世俊楷书也从明代文徵明处取法,他认为文徵明代表了明代楷书的典范,而文徵明书又取法王羲之笔意。可见马世俊对王羲之书法放浪形骸、蕴藉风流的憧憬。

2.追求“怒鹏奋高”。

晚明突显的奇崛书风对马世俊具有很大的吸引力,虽然其忙于应试、应制精习小楷,但是日常书写的行草书却纵放多姿(如图6)。马世俊不仅有复古晋人的书学思想观,同时也具有强烈的反传统意识,对行草书有着特别的钟爱,其书风融王羲之、王宠、张旭行草书于一体,内敛中不乏狂放之气,并常作诗抒写己意。

(图6)

由此可见,马世俊对草书专研深透,临池不辍,故能体察秋毫,描绘生动,总结出草书歌,体现其在草书上的造诣。

综上所述,顺治时期有传世书作的9位状元中有8位于应试、应制之外对书法探索新径,其中5位状元尤擅欧体。这个比例表明两个极端书风的互相抗衡,但又多交叠于同一人身上的现象,表明二者并不冲突,代表着不同用途的审美。既有忠于朝廷的欧体书法,代表着官方干禄体;也有放纵自我性情的行草书,复古而又具开拓创新精神,是对当世正统艺术美学的反叛。在状元身上体现出的两条书法风格脉络,表明顺治时期的书法实质上是在一个工整与狂放的双重性帖学视野中不断前行的。所以,清初时期书法并非欧体风行天下,碑学的萌芽也不足以构成对社会整体的影响,对状元书法风格影响更是甚微。此时期只有傅以渐、吕宫与马士俊三位状元稍涉金石碑学。

朝代的更替所带来的遗民文化与新的思想的交叠,实质上是社会审美风潮的更迭。知识分子的思想空间被拓宽,原本的美学思想、社会风气、文化领域被置入新的体系环境中,投射在书法探索上,仍然是对帖学的继承和开拓。明末刚刚萌芽的反传统的书风还在继续,顺治时期状元为随后的清代帖学逐步走向多元化起到了一个承上启下的过渡作用,为后期状元帖学的异彩纷呈奠定了稳固的基础。