再论汉藏因明的“异喻”理论及其逻辑地位

达哇

异喻概念是汉传因明的一个重要概念,它与藏传因明的“遣遍”(反遍、逆遍)概念相对,内涵和外延上二者基本对等。汉传因明学者认为,异喻概念是“喻”概念的一支,它是相对于因三相中的第三相而言的,显示的是因的第三相所阐发的“异品遍无性”性质。陈大齐先生在《因明入正理论悟他门浅释》中说:“异法喻是在喻中表明,没有所立法处,普遍地没有能立法,亦即宗异品普遍地不是因同品。”([2],第112 页)这与藏传因明的“遣遍”概念的内涵基本一致。

汉传因明认为,作为“喻”支之一的异喻概念,由两部分组成,即异喻体和异喻依。异喻体相当于形式逻辑意义的逆否性大前提,异喻依相当于支撑这类大前提的例证。陈大齐先生指出:“异法喻亦成自两个部分,与同法喻相同。其第一部分提示普遍原理的,叫做异法喻体,简称异喻体。其第二部分,为原理提供证据或实例的,叫做异法喻依,简称异喻依。在以‘声是无常’为宗并以‘所作性故’为因时,‘谓若是常,见非所作’,是其异喻体,‘如虚空等’,是其异喻依。”([2],第112–113 页)对于这一点,藏传因明也持相同的观点。([5],第215 页)

1 汉藏因明的“异喻体”与“异喻依”

汉藏两个因明体系都认为,异喻体和异喻依是相对于同喻体和同喻依而言的,如对于“声是无常,所作性故,譬如瓶”之论式来说,“若是非无常,则是非所作”是这一论式的异喻体,即逆否大前提,而“譬如虚空”中的“虚空”就是支撑“若是非无常,则是非所作”判断为真实或成立而举示的异喻依,即例证(反例证)。又如对于“彼山有火,有烟故,譬如灶”之论式来说,“若非有火,则非有烟”是这一论式的异喻体,即逆否大前提,“譬如冰窟”中的“冰窟”就是支撑“若非有火,则非有烟”判断为真实或成立而举示的异喻依,即例证(反例证)。又如对于“瓶非常住,勤勇无间所发故,譬如桌子”之论式来说,“若不是非常住,则非勤勇无间所发”是这一论式的异喻体,即逆否大前提,“譬如虚空”中的“虚空”则是支撑“若不是非常住,则非勤勇无间所发”判断为真实或成立而举示的同喻依,即例证(反例证)。

这些论式就是汉传因明意义的三支论式,并且是三支论式意义的简明论式。汉传因明三支论式的非简明论式有两种形式:一种是将作为大前提意义的同喻体及例证和作为逆否大前提意义的异喻体及反例证都在论式中展示出来的论式,如“声是无常,所作性故,若是所作则为无常,譬如瓶,若非无常,则非所作,譬如虚空”的论式;另一种是将作为大前提意义的同喻体及例证展示出来,而将作为逆否大前提意义的异喻体及反例证加以省略的论式,如“声是无常,所作性故,若是所作则为无常,譬如瓶”的论式。

汉藏两个因明体系在异喻问题上显示的最大的不同,主要体现在各自对各自意义上的异喻体或遣遍概念所下的定义上。汉传因明对其意义上的异喻体的界定是简明的,没有给以过多的限制词项。如《因明辞典》中的界定是这样的:“异喻体是显示第三相异品遍无性的。”([7],第54 页)意思就是说,彰显因之等三相“异品遍无性”性质的一切判断都是所谓的异喻体。如以上三个论式中的“若是非常住,则是非所作”、“若非有烟,则非有火”、“若不是非常住,则非勤勇无间所发”等等都是一个个具体的异喻体形式。

与汉传因明的定义形式不同,藏传因明对异喻体的定义是复杂的、精细的,并且也是繁琐的,因为藏传因明的这些定义在保证了具备汉传因明意义的异喻体内涵的前提下,还附加了诸多不同层面的限制词项。如《因明学入门》中的同喻体或后遍的定义是这样的:“确知(中词)与大词有必然的联系,并且一定不存在于大词的任何异品事物之上,而且与大词的异品事物之间具有与论题的判断性质不相一致的判断关系”。([6],第329 页)这个定义的中心内容是:中词必定不是大词的异品事物,或中词必不系于非大词及大词的异品事物。其中有“确知”、“任何异品上”、“一定不存在于异品上”、“与大词的异品事物之间具有与论题的判断性质不相一致”等等的限制词项和语句。

按藏传因明的说法,说“确知”一词,是为了排除中词与大词的异品事物之间的联系未被明确断定的逻辑错误,如有人为了论证某人不是佛而引述“会说话”为理由时,那么“不是佛(非佛)”是大词,它的异品事物是“佛”,“是佛则不会说话”则是这一论证的“遣遍”。但是,“不会说话”与佛之间是否有必然的联系我们是不可知的。因此,对于“某人不是佛,因为会说话”这一推论来说,“是佛则不会说话”的“遣遍”不能被清楚地确知或断定,因此,作为一个真论证式,其“遣遍”的性质必须是清楚而确知的;说“任何异品上”,是为了排除中词存在于大词的任何一个异品事物之上的逻辑错误,如对“螺声是人为的,因为是无常”这一推论来说,“人为的”是同品,“不是人为的(非人为)”是异品,“遣遍”本来应该是“不是人为(非人为)的则不是无常”这一论断,但这里的异品事物“不是人为的(非人为)”,既包括“虚空”等非无常事物,又包括“雷电”等无常事物。这样,“无常”并不是一个不存在于任何“不是人为(非人为)的”事物之上的事物,所以,“螺声是人为的,因为是无常”这一论式并不是一个真论证式;说“一定不存在于异品上”,是为了排除中词只存在于大词的异品事物之上的逻辑错误,如对“声是常住,因为是所作”这一论式来说,“遣遍”本来应该是“不是常住则不是所作”,但事实却相反,“不是常住”时恰恰就是“所作”,也就是说,“所作”偏偏存在于“不是常住(非常住)”之上,这样,此论式的“遣遍”不成立。因此,如果是一个真论证式,其中词必定不能存在于大词的异品事物之上;说“与大词的异品事物之间具有与论题的判断性质不相一致的判断关系”,是为了排除论题的判断性质与“遣遍”的判断性质具有一致性的逻辑错误,如对“声是无常,因为是所作”这一推论来说,其论题是肯定判断“声是无常”,其“遣遍”必须是否定判断“所作不是非无常”,即其中词“所作”事物与其异品“非常住”事物之间的关系必须与“声是无常”判断相反的否定判断。因此,作为一个真论证式,论题的判断性质与“遣遍”的判断性质必须是正相反对的。

汉传因明对于喻依概念虽然有具体的界定,但对于异喻依概念却没有具体的界定。但我们可以从汉传因明对喻依的界定中可以引申出异喻依的内涵出来。石村对喻依的界定是:“喻依是喻体本身成立的材料凭依。”([3],第175 页)姚南强主编的《因明辞典》中的界定是:“喻体所以成立的材料凭依。”([7],第54 页)从这两个界定中,我们通过逻辑的限制方法可以引申出这样的的异喻依内涵:“作为喻体之一的异喻体所以成立的材料凭依”。

与汉传因明不同,藏传因明不仅有相对独立的异喻依之内涵界定,而且所给的内涵界定也是不尽一致的。格鲁派和觉囊派认为([6],第329 页),异喻依没有总体的定义,原因是异喻依中有些是非存在,非存在由于是没有性质和属性的,所以总体的异喻依定义无法确立。萨迦派对作为有效论式的异喻依的定义是这样的:“作为认知逆否联系(遣遍或异喻体)的正喻依。”([4],第223 页)同样,通过逻辑的扩大方法,我们也可以从中引申出异喻依的总定义:“认知逆否联系(遣遍或异喻体)的喻依”。从定义上看,汉传因明和萨迦派的异喻依定义基本趋于一致。

与同喻、同喻体、同喻依的界定一样,我们从现代逻辑的角度对异喻、异喻体、异喻依概念也可以给出一些具体的定义:异喻作为被定义时,其定义可以是这样的:“显示因法必然不系属于非所立法的判断及其例证”,体现这一定义的实例则有“若非无常,则非所作,譬如虚空”等;异喻体作为被定义时,其定义可以是这样的:“显示因法必然不系属于非所立法的判断”,体现这一定义的实例则有:“若非无常,则非所作”等;异喻依作为被定义时,其定义可以是这样的:“支撑因法必然不系属于非所立法的判断为真实之例证”,体现这一定义的实例则有:“譬如虚空”这一语句中的“虚空”等等。

从表2可知:主要计算参数因不同作者而有不同的选取,同样对三江平原地下水资源量也会因不同作者的计算,而出现不同的数值。

2 汉藏因明的“异喻依”与“异品”

与同喻依与同品概念一样,强调异喻依和异品概念也是因明逻辑不同于其他逻辑体系的一大特点。这两个概念作为因明逻辑论证和推理过程中的两个重要组成部分,从藏传因明的角度来说,它们之间具有三种关系,即属种关系、全同关系和全异关系,而从汉传因明的角度来说,则只有一种关系,即种属关系。正因为有这种差别,我们可以将藏传因明的异品与异喻依的关系称为广义的异品与异喻依关系,将汉传因明的异品与异喻依的关系称为狭义的异品与异喻依关系。

汉传因明的异品与异喻依的关系一般也只停留在属种关系的层面上。陈大齐先生指出:

前文说宗同品,言宗同品与同喻依宽狭不同,功用有别。宗异品与异喻依,其间区别,亦复如是。故宜明为分别,不令混同,偏遣所立,是宗异品,双遣能所,是异喻依。今说宗同异品,但当以所立法有无为衡,至于确定能立法之有无,责在因后二相。有所立法而无能立法,不失其为宗同品,无所立法而有能立法,不失其为宗异品。是故但无所立,即宗异品,能立有无,非所宜问。([1],第45–46 页)

这里有“前文说宗同品,言宗同品与同喻依宽狭不同,功用有别。宗异品与异喻依,其间区别,亦复如是”的语句,意思就是说,就像前面提到的作为大词概念同类物的同品与作为大前提例证的同喻依二者中,同品的外延始终大于同喻依一样,这里的作为大词的异类物的异品与作为逆否大前提例证的异喻依二者中,异品的外延也始终大于异喻依。在这个基础上,又明确指出,异品是不具有作为大词概念所立法性质的事物,异喻依则是既不具有作为大词概念所立法的性质,又不具有作为中词概念因法性质的事物。由于这种意义的异品概念的外延大,异喻依的外延小,它们的关系是一种属与种的关系情况,所以,在九句因论式中,第3 句“螺声为勤勇无间所发,无常故”、第6 句“螺声为常住,勤勇无间所发故”、第9 句“声为常住,无质碍故”都属于这种情况。

就像藏传因明对同品与同喻依的考察情况一样,藏传因明对异品与异喻依的考察情况也并不仅仅停留在以上意义的属种情况之上。在藏传因明看来([6],第332、371 页),所谓的异品与异喻依的关系情况,不仅有汉传因明意义的属种关系,还有全同关系和全异关系。

如对于“声为无常,所作性故”论式来说,其作为大词概念的所立法是“无常”,“无常”的反方则是“非无常”,而属于“非无常”的一切事物都属于此论式的异品,“虚空、共相”等就是这类异品事物。此论式中,作为中词概念的因法是“所作性”,“所作性”的反方则是“非所作性”,而属于“非所作性”的事物也只有“虚空、共相”等事物。这样,从外延上说,“非无常”的外延与“非所作性”的外延是全同的。那么此论式的异喻依又是什么呢?按因明逻辑的要求,作为反例证的异喻依必须要具备“非无常”与“非所作性”的共同性质,这样的话,这里的异喻依只能是“虚空”或是“共相”了。这样一来,我们可以清楚地看到,这一论式的所有异品事物都可以充当这一论式的异喻依事物,这一论式的所有异喻依事物都可以充当这一论式的异品事物,所以,这一论式的异品与异喻依的关系是一种全同关系。九句因理论中的第2 句“声为无常,所作性故”,第5 句“声为常住,所闻性故”,第8 论式“螺声无常,勤勇无间所发故”都属于这种情况。

又如对于“声为常住,所量性故”论式而言,其作为大词概念的所立法是“常住”,“常住”的反方就是“非常住”,而属于“非常住”的一切事物都属于此论式的异品,“瓶、山脉”等就是这类异品事物。此论式中,作为中词概念的因法是“所量性”,“所量性”的反方就是“非所量性”,而属于“非所量性”的事物是不存在的。这样,从外延上说,“非常住”与“非所量性”之间是全异的。那么此论式的的异喻依又是什么呢?按因明逻辑的要求,作为反例证的异喻依必须要具备“非常住”与“非所量性”的共同性质,但是在这个论式中,作为大词的所立法的异品事物有“瓶”或“山脉”等,但作为中词的因法“非所量”事物却是不存在的。这样一来,我们可以确定,这一论式的异喻依是无法列出的。由于这一论式的异品事物存在而异喻依事物不存在,所以,它们之间只能是“全异关系”。在九句因理论中,第1 句“声为常住,所量性故”,第4 句“声为常住,所作性故”,第8 句“螺声为非勤勇无间所发,无常性故”都属于这种情况。

3 汉藏因明的“异喻”与“因三相”

按陈那、商羯罗主和汉传因明的观点([2],第209–212 页),对于一个有效论式来说,显示因的第一相“遍是宗法性”的宗法,显示因的第二相“同品定有性”的同喻,显示因的第三相“异品遍无性”的异喻是一组整体性的论据,它们之间存在着相互联系、相互支撑、相辅相成的存在关系,只是在论证的时候,有没有必要全部呈现的问题上有所区别而已。在他们看来,“声无常,所作性故,譬如瓶”这样的论式虽然在字面上只呈现了显示此论式的“遍是宗法性”的“声是所作”项和作为大前提例证的“瓶”项,但这并不意味着这一论式就没有或不需要同喻和异喻这两个项。对此,陈大齐先生说:

在法式上,喻支成自两个部分:一为同法喻,一为异法喻,应当兼具,不可缺一。但在实际立量时,依因明通例,不仅异喻体可如同喻体略而不说,连异喻依亦往往不明白说出。合而言之,异法喻是法式上所不可缺无,而是立量时所可缺减的。([2],第118–119 页)

与陈那、商羯罗主和汉传因明不同([2],第209 页),法称和藏传因明对因的第二相的界定并不停留在“同品定有性”这样一个层面上,而是更进一步,将其界定为“同品独有性”或“同品仅有性”这样的一个层面。这样一来,在法称和藏传因明的体系中,因的第三相“异品遍无性”就显得不重要了,或是有了赘述和画蛇添足的嫌疑。因为“同品独有性”这一概念本身就隐含着“异品遍无性”的意思,用形式逻辑的术语来说,它们是相互等值的。汉传因明和藏传因明对因的第二相的界定中,一个是“定有性”,一个是“独有性”,在字面上看来虽然只有一个字的差别,但是从逻辑认知方面而言,“同品独有性”的提出必定付出了长期而艰难的逻辑探索。为什么这样说呢?因为在陈那、商羯罗主和传统汉传因明中,“同品定有性”和“异品遍无性”是两个不可分离的逻辑概念,它们共同起着形式逻辑意义的“大前提”的作用。也就是说,陈那、商羯罗主和传统的汉传因明还没有完全搞清楚“同品”和“异品”是一对矛盾概念,即一事物在矛盾双方的一方上不存在时,那么当且仅当在另一方上必然存在的这种关系还没有被发现。所以,当有了“异品遍无性”这一概念时,不能从这一概念必然地推出表示大前提意义的“同品独有性”这一概念。而到了法称的时候,却发现了这一逻辑关系,所以对因的第二相的界定就没有停留在“同品定有性”这样的一个层面上,而是更进一步,将其界定为“同品独有性”或“同品仅有性”这样一个层面。

我们也可以这样说,在陈那、商羯罗主和汉传因明中,除了因的第一相“遍是宗法性”外,“同品定有性”和“异品遍无性”二者实际想确定的是形式逻辑意义的“真大前提”这一环节,只是当时还没有能力或者是不敢用一句话来概括和确定这一环节罢了。也就是说,用“同品独有性”这一概念来确定“真大前提”的性质的话,在逻辑上有没有错误的这一问题还没有完全明确起来,所以从“同品定有性”和“异品遍无性”两个方面确定了“真大前提”的性质。我们也可以这样说,在陈那、商羯罗主和汉传因明中,因明逻辑的“真大前提”是由“同品定有性”和“异品遍无性”两个方面共同完成的,所以其论据中不仅要具备小前提意义的“遍是宗法性”,而且还要具备“同品定有性”和“异品遍无性”这两个后二相,因为这后二相的都不具备或其中任何一相的缺失,都可以使因明逻辑的“真大前提”确立不起来。为什么会这样说呢?这通过以下的分析就可清楚地知道。

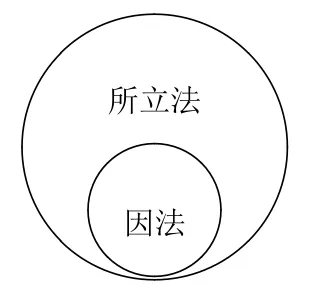

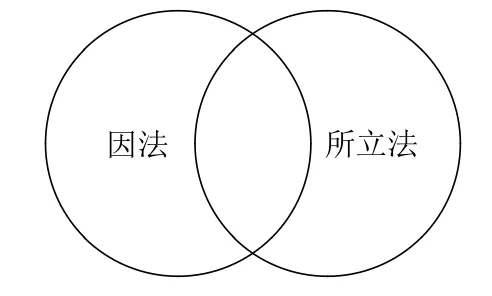

我们知道,作为中词的因法和作为大词的所立法之间,只能有以下五种情况:

在这五种情况之中,小前提成立的前提下,并且只有图1 或图2 的情况存在或真实的情况下,才能必然地推出论题的真实性。但是,在陈那、商羯罗主的时代,对图1 或图2 的情况,用一句话进行概括和归纳的水平还没有达到,他们只能通过“同品定有性”和“异品遍无性”两个环节或步骤来完成对图1 或图2 情况的概括和表述。那么两个环节或步骤是如何完成了对图1 或图2 情况的概括和表述的呢?首先,通过“同品定有性”概念,排除了图5 情况的存在性,亦即肯定了图1、图2、图3、图4 情况的存在性。但是,在这种情况下,我们仍然不能必然地推出论题的真实性,因为,在图3、图4 情况中,作为中词的因法并不是全部包含于作为大词的所立法之中,这说明因法的一部分或者是一个分子还必然地包含于非所立法之中,而在这种情况下,必然地推出真实的论题显然是不可能的。那该怎么办呢?只能进行进一步的限制,进一步限制的语句就是“异品遍无性”,通过“异品遍无性”这一限制排除了图3、图4 情况的存在性后,才使图1、图2 成为了充当真实大前提的唯一情况。从中我们可以看出,在“同品定有性”和“异品遍无性”二者中,“同品定有性”排除的是图5 情况,肯定的是图1、图2、图3、图4 情况,“异品遍无性”排除的是图3、图4 情况,肯定的是图1、图2 情况,它们所包含的情况和功用是绝不一样的,所以,对于陈那、商羯罗主和汉传因明来说,因的后二相是缺一不可的。但是到了这里,引申出的这样一个问题需要我们考虑,即如果确定真实大前提的定义首先是“同品定有性”的话,没有“异品遍无性”这种限制的进一步弥补之时,真实的大前提确实确立不起来,但是,确定真实大前提的定义首先是“异品遍无性”之时,是否需要用“同品定有性”这样的限制做进一步的弥补呢?笔者认为不需要,因为“异品遍无性”这一表述不仅能排除图5 情况,同样也能排除3、图4 情况。为什么呢?因为,在以上五种情况之中,除了图1、图2 情况以外,图3、图4、图5 情况中的因法都与“非所立法”(异品)有部分或全部的联系,它们都没有达到“异品遍无性”这一要求,只有将它们都排除出去了,才能达到“异品遍无性”的要求,所以,如果真实大前提的定义是“同品定有性”时,因为它有定义过宽的错误,所以需要有“异品遍无性”来弥补,如果真实大前提的定义是“异品遍无性”时,因为它能满足真实大前提的定义要求,所以不需要“同品定有性”来弥补。

图1

图2

图3

图4

图5

与汉传因明不同,法称和藏传因明对因的第二相和第三相的简略定义分别是“同品独有性”和“异品遍无性”,而不是陈那、商羯罗主和汉传因明意义的“同品定有性”和“异品遍无性”。所以,法称和藏传因明意义的因的第二相和第三相不是相互扶持的关系,而是相互蕴含或等值的关系。对此,通过以上五种情况进行检验的话是这样的,“同品独有性”表明着这样一种情况,即所有的因法都属于所立法,与所立法的反面即“非所立法”没有一点关系。属于这种情况的在以上五种情况中是图1、图2,而不是图3、图4、图5。“异品遍无性”表明的是这样一种情况,即所有的因法都与所立法的反面即“非所立法”没有一点关系,具备这种情况的在以上五种情况中也是图1、图2,而不是图3、图4、图5。由此,我们可以看出,“同品独有性”从正面肯定了图1、图2 情况,“异品遍无性”从反面肯定了图1、图2 情况,它们只是对同一情况的不同表述,是相互蕴含和等值的。

由于“同品独有性”是法称和藏传因明对“真大前提”下的定义,所以,在藏传因明的论据构成中,“异品遍无性”已失去了与因的第二相并列存在的必要性。也就是说,“异品遍无性”已经从一个确定因明逻辑“真大前提”的辅助性分支,已经走向了独立的分支。正是有了这种变化,两种新的演绎推理形式在法称和藏传因明体系中出现了,用形式逻辑的用语来称谓的话,一个可以称之为“契合法演绎二段论”,另一个可以称之为“差异法演绎二段论”。祁顺来先生将它们称之为“同法论式”和“异法论式”。([5],第314–318 页)

同法论式是这样的:

若是所作,则为无常,譬如瓶,

声亦是所作。

(故声无常)

异法论式是这样的:

若不是无常,则不是所作,譬如虚空,

声是所作。

(故声无常)

显然,在陈那、商羯罗主和汉传因明体系中,这种与亚里士多德的省略结论的三段论结构形式基本一样的纯演绎论式是不存在的,陈那、商羯罗主和汉传因明依据的论式始终是这样的:

声是无常,

所作性故,譬如瓶。

或者是这样的:

声是无常,

所作性故,

若是所作,则为无常,譬如瓶,

若非无常,则非所作,譬如虚空。

可以清楚地看到,法称和藏传因明的同法论式和异法论式,是省略了结论的演绎三段论形式,陈那、商羯罗主和汉传因明的论式是一种演绎性的证明论式,二者在形式结构上完全不同。为什么会出现这种差别呢?笔者认为,这与因三相的定义上的差别、因的后二相是否等值、作为论据的因的后二相是否可以缺一等认知上的差别有关系。这些差别的具体表现形式,前面已经论述过,在此不再赘述。

4 结论

通过以上的分析研究,我们可以得出这样一些结论:第一,作为汉传因明,其论证的论据必须有三相,缺一不可,并且其后二相的功用各不相同。而作为藏传因明,因为其论据的后二相是相互蕴含或等值的,所以,其论据无需具备三相,具备二相就可以了。如对“声无常”这一论题进行论证时,汉传因明的论式是这样的:“声是无常,所作性故,若是所作则为无常,譬如瓶,若非无常,则非所作,譬如虚空”,或是“声是无常,所作性故,譬如瓶”,而藏传因明的论式则是这样的:“声是无常,所作性故,若是所作则为无常,譬如瓶”,或是“声是无常,所作性故,若非无常,则非所作,譬如虚空”,或是“声是无常,所作性故,譬如瓶”等。虽然,两个因明体系的论式都有作为大前提的“喻体”,但汉传因明的喻体包括两项判断,即作为肯定性大前提性质的“同喻体”和作为否定性大前提性质的“异喻体”,而藏传因明的喻体要么只包括作为肯定性大前提的“同喻体”,要么只包括作为否定性大前提的“异喻体”;第二,汉传因明的论式只有一种,那就是形式逻辑意义的证明论式,如“声是无常,所作性故,譬如瓶”或“声是无常,所作性故,若是所作则为无常,譬如瓶,若非无常,则非所作,譬如虚空”这样的论式。而藏传因明的论式,不仅有汉传因明意义的证明论式,并且还有汉传因明所没有的三段论意义的论式,即“若是所作,则为无常,譬如瓶,声亦是所作”,或“若非无常,则非所作,譬如虚空,声是所作”等;第三,如果对汉藏因明体系中的证明论式“声是无常,所作性故,譬如瓶”论式来说,其性质是三支性的或是二支性的问题还不能明确界定的话,那么对于藏传因明意义的同法论式和异法论式来说,它则是完全意义上的二支性的论式,要么是肯定性大前提和小前提组成的三段论(结论省略三段论)论式,要么是否定性大前提和小前提组成的三段论(结论省略三段论)论式。