文徵明“兰亭画”的图式革新与审美启示

郑旭辉 方婷

(云南师范大学 美术学院,云南 昆明,650504)

文徵明在漫长的艺术生涯中创作的山水画数不胜数,而“兰亭雅集”是他最为热衷的创作题材之一。他曾创作多幅该题材山水画,多以“兰亭图”“兰亭修褉图”等命名。迄今为止,已知存世较早的文徵明“兰亭画”有台北故宫博物院中的《兰亭修褉图》,上有题跋“嘉靖三年(1524年)春三月既望,衡山文徵明书于玉兰堂”;现存文氏该题材创作年代较晚的作品有出现于2008年佳士得拍卖行的《兰亭修褉图》,上有题跋“嘉靖丁巳(1557年)十月既望,长洲文徵明写”。在以上二图创作始末的三十四年间,文徵明的所行所见促使其创作理念发生改变,这也间接性推动其“兰亭画”的图式变革。查询现有文献,当今学界关于文徵明“兰亭画”的图式革新及其中蕴含的审美启示之研究较为稀缺。既有的研究成果较多是将历代“兰亭画”从宏观视角上加以把控,如学者任梦龙的《兰亭绘画艺术综述》[1]68-71将其分为唐五代时期与宋明清时期两个发展阶段,但未做深入细致的个案研究,也有学者以传统文化为切入点来研究文徵明的《兰亭修褉图》[2]111-112,但并未对文氏该题材作品之间的变革加以分析。文章将另辟蹊径尝试以贡布里希的“图式—修正”理论来探讨文徵明的“兰亭画”,重点分析该题材作品间的图式变革及由此引发的美学深思,这应对文徵明绘画艺术、“兰亭雅集”题材山水画、画家创作与观者鉴赏等方面的研究有所益处。

一、“兰亭画”与“图式—修正”理论

“兰亭雅集”名义上是传统的修褉活动,但其实质则是王羲之等文人雅士对西晋“金谷园雅集”的有意仿效与追崇。《世说新语》有言:“王右军得人以《兰亭集序》方《金谷诗序》,又以己敌石崇,甚是欣色。”[3]王右军《兰亭集序》与会上文人雅士所作兰亭诗皆道明了集会的时间地点、参会文人的声名、别致优雅的自然环境及“曲水流觞”的娱乐活动,这无不满足文人画家“卧以游之”的审美欲望。因而,《兰亭集序》的一切物象都能被契合地引入画中世界,成为中国传统绘画中的经典题材。而以该题材创作的绘画早在唐代就已出现,如初唐阎立本的《萧翼赚兰亭图》;唐朝诗人李频也有诗作《观兰亭图》。[4]此后,历代文人画家多以此作画,如南宋俞紫芝的《兰亭序图卷》;元代赵孟頫的《萧翼赚兰亭图》;清代沈时的《兰亭修褉图卷》等。在诸多兰亭画家中,文徵明的“兰亭画”单以其数量便可名列前茅。尚存的文氏作品除前文提及的两幅画作,还有藏于辽宁省博物馆的《祝允明书兰亭序文徵明补图卷》、藏于北京故宫博物院的《兰亭修褉图》,以及出现于北京保利十二周年春季拍卖会且上有题识“甲午三月三日,长洲文徵明识”的《兰亭图》等。

在文徵明诸多“兰亭画”中,较多学者是依据它的形制与取材来分门别类。如台湾学者衣若芬以形制划分两类,其一是“有图无文”的“雅集图”;其二是“文图皆存”的“叙事画”。[5]若据此分类,文徵明的“兰亭画”多属于“叙事画”。但这一分类并非十分完善,“雅集图”也具有叙事性,虽无文能起“锚固”作用,其图中人物、场景、环境等的“合力”已能对客观事实进行阐述。而“叙事画”也不仅“叙事”,其所叙之事即“兰亭雅集”,已是对“雅”的一种追求。而前文提及的学者任梦龙,他则以取材将其划分为两类,一类为“取材于《兰亭序》(历史)故事的人物画”,另一类为“取材于《兰亭序》序文内容的人物山水画”[1]68-71。如出现于2007年嘉德四季第十期拍卖会上的文徵明《兰亭修褉等六景镜心》,图中仅存曲水环绕的兰亭而无任何人物,既无人物自然不能归为“人物画”或“人物山水画”。可见,这一分类也稍存欠缺之处。何况,以上二者对文徵明“兰亭画”的分类方式并未从图式入手,自然不适用于本次图式革新的研究。

英国艺术史家贡布里希为绘画图式及其变革提出“图式—修正”理论,他认为艺术的发展肇始于图式,“没有一个出发点,一个初始图式,我们就不能掌握滔滔奔流的经历”[6]62。图式于康德而言,是一种非客观、先验性的理念。这在贡布里希看来,“图式并不是一种‘抽象’过程的产物,也不是一种‘简化’倾向的产物;图式代表那首次近似的、松散的类目,这个类目逐渐地加紧以适合那应该复现出来的形状”[6]51。贡布里希观念中的图式与康德不同,“图式”已不是一种先验的理念,它既是心理学与艺术史双重领域结合的经验化概念,也是艺术家在文化传统熏陶下通过不断的艺术实践而产生复杂的化合反应与演变历程而形成的事物。简而言之,此类特定图式就是艺术家在长期的艺术经验积淀下而深藏于内心的创作模式。每当艺术家即将开展创作活动,它将作为其脑海中预先存在的艺术模板来引导创作过程的进行。贡布里希称此特定图式为“预成图式”,为文徵明承袭前人“曲水流觞”图式(详见后文)做出较好的解释。他自幼沐浴于传统儒学思想下,且始终奉行君子正统的行为操守。他“平生最严于义利之辩,居家三十年,凡抚按诸公馈遗,悉却不受,虽违众不体恤”,且“与人交往温和坦诚,终生不异”[7]202,为人“谨言洁行,未尝一置身于有过之地”[7]203。他的君子风范引导着他对饱含文人雅逸“兰亭画”的偏爱,一旦接触这类令他“感动的内容和主题”,便“从内心产生一种非画不可的愿望”[8]。当文氏从“兰亭画”的“初始图式”创作开始,在前人图式常年累月、潜移默化的影响下,他于记忆中不自觉地承袭了前人图式的特征,并在深层识海里形成“思维范本”。此即文徵明的“预成图式”——源自前人的“曲水流觞”图式。

但“艺术的发展作为一种持续不断的奋斗过程”[9],它需要艺术家不间断地修正、不同时期出现的问题来推动其前进。艺术家作为艺术创作主体与艺术史发展的重要力量,在创作过程中自会受到前人“预成图式”的影响,但他若想卓尔不群,便要充分发挥自我才能,在遵循前人图式的基础上,修正该图式并与创作题材相契合来借此完成对它的突破。贡布里希为艺术家此“图式—修正”的过程构建了一个简要的公式:“预成图式—视觉经验—修正—新图式。”[10]文徵明革新图式便是如此而为,文氏在八十九岁高龄仍孜孜不倦创作“兰亭画”,其身虽老、心不老,他不泥于古法而故步自封。继而,他在遵循前人“曲水流觞”图式的基础上,却不被自我视觉与实践经验所限,并对它加以修正,从而新创“重构时空”图式。此新型图式即贡布里希所言“修正”后的“新图式”,简称为“修正图式”。

因此,运用贡布里希“图式—修正”理论来研究文徵明“兰亭画”的图式革新将行之有效。该理论“是我们所做的基本绘画的一个过程总结。看来,从古至今,这一过程并未有所改变”[11]303。文徵明“兰亭画”的创作过程也不例外,他于冥冥中完成对前人“预成图式”的承袭,进而突破官能感受的限制来新创“修正图式”。如此,可依据“图式—修正”理论将文徵明“兰亭画”革新前后的图式分为两类,一类为文氏借鉴与继承前人的“预成图式”;一类则是文氏在前人图式基础上新创的“修正图式”。

二、文徵明“兰亭画”的图式革新

前文已知,依据贡布里希“图式—修正”理论,将文徵明“兰亭画”按照图式类型划分为继承前人的“预成图式”与文氏新创的“修正图式”两类。在此,便以这两类图式来研究文氏该题材绘画的图式革新。

1.“曲水流觞”——“兰亭雅集”的预成图式

“曲水流觞”取自王羲之《兰亭序》“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次”。“曲水流觞”作为“兰亭画”的基本图式,它并非仅仅是“曲水”与“流觞”两个物象,而是指代以“曲水流觞”为构图中心的绘画图式,其画面大多包含“列坐其次”“羲之观鹅”等人物造型。“曲水流觞”图式于北宋时已经产生。与文徵明同为“吴门画派”的张宏,他所作的《兰亭雅集图》(现藏于首都博物馆)卷末上有明代董玄宰的落款:“兰亭图有江西益王府刻石,是宋人笔,相传为李龙眠以其家《龙眠山庄图》与《莲社图》。”“江西益王府刻石”即“明益王拓本”《李公麟流觞图》(图1),其为明朝三代益王在明周宪王依据李公麟《流觞图》所作初刻拓本的基础上进行的补刻、重刻。此画大部分被曲水占据,众多文人雅士沿“曲水”于方形锦缎之上“列坐其次”。侍者于画中上端备酒,酒杯随流水而至文士身前岸边,他随之便需饮酒赋诗,其人官衔、姓名、诗句皆题署于人物身侧。而王羲之则在右侧兰亭内,他坐于书案前观赏着水中的鹅群。除此之外,两宋时期的“曲水流觞”图式画尚存于世的有北宋郭忠恕的《摹顾恺之兰亭宴集图》(图2)及黑龙江省博物馆的宋代画家《兰亭图》(图3)。观此二图可知“郭忠恕本”的图式构成与“明益王拓本”相似,均以“曲水流觞”为构图中心,雅集者“列坐其次”,其身侧有与之身份作品相关的题识。但“宋佚名本”与前二者相较,缺少“羲之观鹅”这部分。据史料记载,郭忠恕生年不详,但去世于太平兴国二年(977年)。这与李公麟(1049—1106)的生年相较,“郭忠恕本”必然早于“明益王本”。而“宋佚名本”中无“羲之观鹅”,此画作年代应尚未诞生“羲之观鹅”,它很可能是较郭忠恕本更早的“曲水流觞”图式画。

图1 “明益王拓本”《李公麟流觞图》 北京故宫博物院藏

图2 郭忠恕 《摹顾恺之兰亭宴集图》局部台北故宫博物院藏

图3 (宋)佚名《兰亭图》局部黑龙江博物馆藏

此类“曲水流觞”图式从图文关系的搭配角度来看,其主要是由画中的人物造型与客观场景来追摹永和九年三月初三位于会稽山阴兰亭的修褉雅集。这是由图像自身担任起对本次“兰亭雅集”的叙述职责,道明了此类画作的雅集主题,而图像以外的文字(如署名、官衔等)仅仅发挥了对相关创作背景的补充阐释作用。观者仅需按照画中的主要内容而无需鉴别文字就可辨析该画作的雅集主题。因此,追摹王羲之“兰亭雅集”盛会便是此类“曲水流觞”图式的艺术旨归,后世画家创作“兰亭画”多依据此类“古法”程式,并让其在图式内容上占据主导地位。文徵明的艺术生活便也这般表现,他的“兰亭画”展现了对“曲水流觞”图式的借鉴与继承,如作于嘉靖三年(1524年)的《兰亭修褉图》和作于嘉靖十三年(1534)年的《兰亭图》等。

以文氏作于嘉靖三年的《兰亭修褉图》(图4)为例。此画为他于时年三月既望之日在玉兰堂中所作,画中的崇山峻岭间,一场雅集盛会正在开展。“曲水”源自右上方的山林瀑布,以“S”形缓流于雅集者之间,且“流觞”漂浮于其上。而众文士环坐于“曲水”两岸,他们相互间似在交谈生活的趣事,又似在闲聊各自新创之诗作,神态十分逼真。兰亭内,有一中年男子似戴着道冠,正于书案前为本次雅集提笔记述,其周围有旁观者数人。此头戴道冠之男子无疑是王羲之,他是东晋士人中崇尚道教的典范。此时,王羲之扮演着此次雅集参与者与记述者的角色,他与其余文士尚具有等同的身份地位。文氏于画中仍沿用前人的“曲水流觞”图式,以“曲水流觞”地形要素与水流动态为基轴,并配以“列坐其次”等传统图式内容。为追求视觉真实的“兰亭雅集”实况效果,文徵明对雅集者各自的神情姿态都作了精心刻画,在参与文士的人数上都尽可能地凑足四十二人,但始终未能实现。

图4 文徵明 《兰亭修褉图》台北故宫博物院藏

另外,作于嘉靖十三年的《兰亭图》(图5)也是文徵明追摹前人“曲水流觞”图式的典范。此画构思与他作于嘉靖三年的《兰亭修褉图》较为相似——以“古法”于画面中对兰亭雅集参与者在四十二人数上的还原。但有所不同的是,此画图式显得更为“复古”。画面中无论是“曲水流觞”“茂林修竹”“童子备酒”,还是“方锦上坐”“列坐其次”“侧身题诗”,或是“水中楼阁”与正在观鹅的王羲之,乃至于“源泉瀑布”自左上方而向右下方的走势以及“曲水”自右向左的流向,以上较多图式内容与“明益王拓本”较为相近。至此,也许有人会认为文氏此画是对“明益王拓本”的借鉴。但“明益王拓本”完成于明万历二十年,而此画成于嘉靖十三年,这项观点无法成立。但“明益王拓本”是对“明周宪王拓本”的重刻与补刻,而“明周宪王拓本”初刻于明永乐十五年。因而,文徵明此画可能受到“明周宪王拓本”的影响,是对后者的继承与改良,同时也表现了文氏对王羲之“兰亭雅集”的崇古之心与追摹欲望。此画题跋“既同是日,又如其数,遂乘兴作图,并录诸所赋诗以示我友古尚贤之意云”,即对此起到佐证作用。

图5 文徵明《兰亭画》 2007年北京保利十二周年春季拍卖会 私人收藏

因此,在贡布里希“图式—修正”理论视角下,此类“曲水流觞”图式在文徵明“兰亭画”的创作中扮演的就是一种“预成图式”。这种图式将对文徵明今后“修正图式”的新创具有引导作用与启迪意义。

2.“重构时空”——“兰亭雅集”的修正图式

贡布里希曾言:“每个艺术家首先都必须有所知道并且构成一个图式,然后才能加以调整,使它顺应描绘的需要。”[6]84“曲水流觞”图式便是如此,它并非百世不易,而是会随着艺术家思维改变与社会发展需要而产生革新。文徵明变革“曲水流觞”图式源于其自身的局限性,他过于注重“古法”在“兰亭雅集”场景中的运用,对画面人物的表现有所忽视,导致画面布局过于繁琐与刻意。例如,画中对四十二名文士在人数上的复现、文士姓名及“兰亭诗”多题写于身侧、兰亭的“楼阁制式”、王羲之多呈观鹅之态等。但其中也有文徵明个人与时代大势的因素存在。明代中期,苏州等东南沿海城市出现资本主义萌芽,商品经济得到较快发展,艺术作品开始进入市场。在众多文人为生活所迫转入职业画家行列(如唐寅)及部分画家沉迷“金钱艺术”的影响下,艺术作品市场化效应愈演愈烈。文徵明所处的整个时代虽然都在求“变”,或为金钱而“变”,或为前程而“变”,亦或为生存而“变”,但文氏不为“金钱”与“声名”所动,而是为艺术发展而“变”。

何以见之?在文嘉(文徵明之子)为记述其父生平所作的《先君行略》中载:“到家,筑室于舍东,名玉馨山房,树两桐于庭,日徘徊啸咏其中,人望之若神仙焉。于是四方求请者纷至,公亦随以应之,未尝厌倦。惟诸王府以币交者,绝不与通;及豪贵人所请,多不能副其望。”[7]201-202可见,文徵明对寻常纯艺术交流活动的认可及不攀附权贵的优良品质。其中,需多加关注的是文氏对“以币交”此类“金钱艺术”的拒绝与反感态度,因而文嘉的行文用语“绝不与通”相较“多不能副其望”显得更为决绝与强烈。在何良俊《四友斋丛说》也有载:“衡山精于书画,尤长于鉴别。凡吴中收藏书画之家,有以书画求先生鉴定者。虽赝物,先生必曰此真迹也。人问其故,先生曰:‘凡买书画者必有余之家。此人贫而卖物,或待此以举火,若因我一言而不成,必举家受困矣。我欲取一时之名,而使人举家受困,我何忍焉?’”[7]211这既是文氏善良与宽容之心的体现,同时也表露出他对金钱书画交易与画家制造赝品的反对。文氏也曾于嘉靖二十八年(1549年)“受绍兴知府沈啓之请作《重修兰亭记》,志重修书法家王羲之的修褉处一事”[7]99。该年正处于他初步完成“兰亭画”的图式革新而又酝酿新变之际,“志重修”体现了他对王羲之“兰亭修褉”的关注与重视,以及对“重修”其相关事的心意。然而,在“金钱艺术”攻势下,以“兰亭画”为代表的“艺术品成为特别的商品,有时甚至是一般的消费品”[12],被权贵富商视为迎合雅趣、经济交易的尚佳“礼物”。“拜金”画家为追求“商品效益”最大化而大量仿作前人画作,致使其笔下的“兰亭画”多无新意。也有部分画家受“曲水流觞”图式影响较大,且自身能力所限而无法突破前人桎梏,此类画家创作的“兰亭画”大多无法推陈出新,如与文氏同为“吴门”画家钱贡的《兰亭雅集图卷》(现藏于美国大都会博物馆)便是如此,画中四十二名文士的尽力复现、“曲水”上的“流觞”、兰亭的“楼阁制式”等图式内容均与前人画作较为相似。基于时下之陋习与陈风,作为画坛领袖的文徵明在艺术、政治、人伦等方面都有“一系列需要担负的责任”[13],为此他有理由与义务做出一番表率作用。

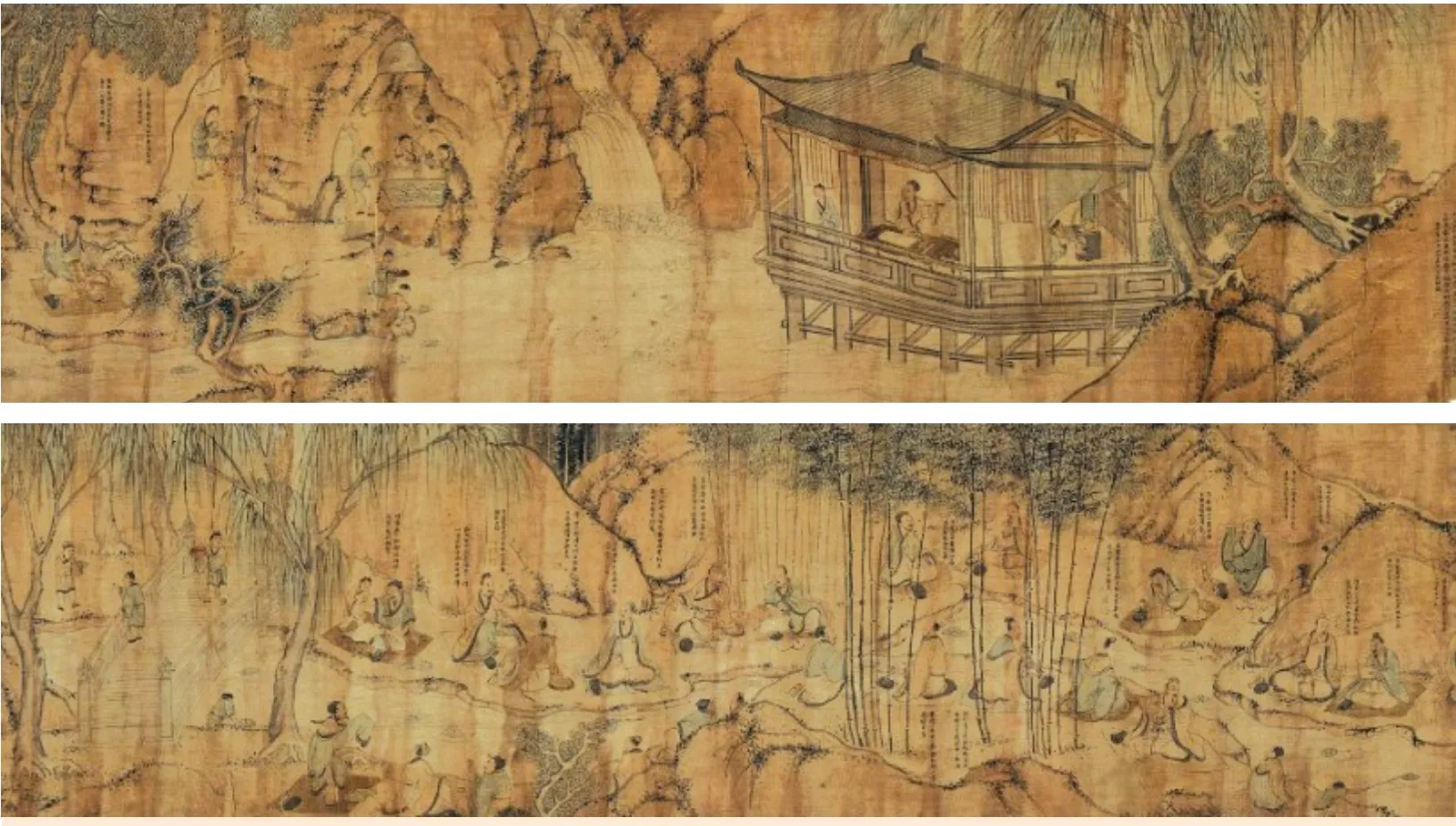

是以,文徵明的艺术之路始终遵循纯粹无“俗念”的“求变”原则——“不泥古法,不执己见,惟在活而已矣”[14]。“活”即“变”,文氏之“变”在“兰亭画”的创作中则表现为“图式—修正”理论之“修正”,即“重构时空”图式的新创。“完美的画家具有在个体中看到共相的天赋,具有越过物质渣滓去看‘本质形式’的天赋”[11]305。文氏便属于此列,他所创的新型图式保留了“曲水流觞”图式中的“曲水”,但摒弃了后者艺术形式过于僵硬与单一的缺陷,转变为以王羲之为核心来对前人图式中的“古法”程式(如题跋的内容、文士的人数等)进行一定程度的消解与重构,使画中的王羲之更为崇高,艺术表现更为自由多样。此类“重构时空”图式的“兰亭画”多作于文氏晚年,现存有作于嘉靖二十一年(1542年)的《兰亭修褉图》与作于嘉靖三十六年(1557年)的《兰亭图序合卷》等。作于嘉靖二十一年的《兰亭修褉图》(图6)已有学者考证为“兰亭画”与“别号图”合二为一的特殊类型。[2]因文氏有一好友名曰“曾潜”,字“兰亭”,遂为他作此画来表达文氏与他之间的深情厚谊,以及对他宛若王羲之情操的赞赏。正如文氏画中自题:“曾君曰潜,自号兰亭,余我写流觞图,既临褉贴以示之,复赋此诗发其命名之意。”在画中,最直观的改变则是雅集者已由原先的四十二人减至八人。人数的简化表明文徵明对前人图式的“修正”,已更加注重主观表现在画中的运用。此时,若细心留意画中的“曲水”与“兰亭”,可发现旧图式中浮于“曲水”上的“流觞”早已消失不见,“兰亭”楼阁制式与“飞檐翘角”也已被一棚茅草所覆盖,文氏去“流觞酒”而建“茅草亭”,“茅草亭”具有古之隐士情怀,是其隐逸思想的象征。如此做法,这不但预示文徵明“修正”图式、重构画中时空的决心,还意味着他对世俗“酒色”的厌恶及对“金钱艺术”的背离。其中,亭内的三位文士更能佐证这一要点,这三位文士以居中的红衣者最为醒目,他的身份虽不再是“王羲之”,却是宛若王羲之情操的“曾潜”。因而,亭中内容也不再是“羲之观鹅”,而是以曾潜为中心、三人间的相互交谈,似是在对雅集者的“兰亭诗”进行品评、分辨其优劣。三人是作为评判者出现在画面的,他们与众文士的平等地位已被打破。另外,此画存在“异时同图”现象,品评诗作自然是在众人赋诗之后,而这两个雅集环节出现于同一画面,是否矛盾?其实并非如此,这是文徵明的匠心独运,他以艺术性的时空表现为主要手段,对以遵循前人“古法”为主的图式时空进行解构与消除,将曾潜三人置于独立时空之中,其目的是为隐藏于曾潜情操之后的王羲之树立起伟岸的人物定位。因此,画中题跋内容与位置也随之改变,以往位于众文士身侧的“兰亭诗”、姓名与官衔等已消失不见,画中无任何文字,仅有文氏于卷尾临写欧阳询的《定武兰亭序》,原作中“崇山”二字为后来补刻,此书字里行间同样作了刻意的摹写。可见,众文士的“兰亭诗”等已被王羲之的《兰亭序》所代替,《兰亭序》成为全卷仅存的文字内容,它不仅见证了文氏对王羲之的尊崇已达到痴迷的程度,也为神话王羲之起到关键作用。于是,文氏“兰亭画”的时空表现已由众人的表演重构为王羲之个人的独奏。

图6 文徵明 《兰亭修褉图》 北京故宫博物院藏

十五年转瞬间,此时已是嘉靖三十六年,文徵明已有八十八岁高龄。他于此年完成的《兰亭图序合卷》(图7)相较于十五年前的《兰亭修褉图》(图6),画中“曲水”两岸的文士有所增加,亦如前人图式在尽可能凑齐四十二人。为何如此?文氏于嘉靖三十七年复观此画并于卷尾题写:“兹复于暇日仿佛前人所作图,重录《兰亭记》与卷末,盖老年林下,多所闲适,聊此遣兴。”[15]可知,此画是其晚年悠闲之际仿作前人图式来抒发兴致的娱乐之作。因而,他来年暇日再见时有感“仿佛前人所作图”。即使此画为仿作前人的遣兴之用,也难以掩饰文氏潜藏于其中的新意——对重构该题材画中时空新的理解。画面上,青绿设色的画中世界显得更为辽阔,文徵明与众人只是此方天地间的一束渺小。但对“兰亭雅集”而言,王羲之与众人是构成雅集世界的支柱,没有雅集者又怎会有“兰亭雅集”?于十五年前而言,文氏继续沿用原有“重构时空”图式中的部分内容,如“曲水”无“流觞”、“兰亭”覆“茅草”、画中无题跋、卷尾题写《兰亭序》、亭中人自成独立时空等。与之不同的是,他在原有“重构时空”图式的基础上又进行了两方面“修正”。其一,亭中核心人物已是王羲之本人(图8),而非曾潜。王羲之坐于红色书案前,双手抚于宣纸之上,书案旁有一文士弯腰拱手作揖,一派虚心求教之状;另一文士立于亭子栏杆前,已无心欣赏眼前美景,他转头首似在聆听王羲之对作揖文士的指教。由此,不难理解亭中的王羲之正在评阅作揖文士的诗作,且需要为其“传道授业解惑”,做出自我的品评与修改建议。此时的王羲之既是雅集时空的评判者,也是众文士的师者。“天地君亲师”为古人长久尊崇与奉行的“仁孝”观念,作为“师者”的王羲之在此方时空中可谓与天地等同,文氏于此画真正实现了神话心中偶像王羲之的目的。其二,王羲之所在的兰亭与众文士环坐的“曲水”河岸之间新建的一座桥,在图6《兰亭修褉图》中,兰亭内的品评已自成独立时空。因“兰亭时空”的独立,雅集者的赋诗清谈也转为“雅集时空”。在时间上,前者事件是先于后者发生的;在空间上,二者是相互隔断、并无联系的。然而,在此画内,桥的建立再次对原有图式的时空进行“重构”,他成为“兰亭时空”与“雅集时空”之间交流的媒介,令二者初步取得联络,彻底结束相互间的隔断关系。在画中,亭内作揖的文士应是由河岸一侧途经此桥而入兰亭,并请王羲之指点诗作。而具有“师者”身份的王羲之是否也会过桥与众文士洽谈文艺、闲聊诗作呢?这应是很可能的雅集后续。

图7 文徵明 《兰亭修褉图序合卷》局部 2008年佳士得秋季拍卖会 私人收藏

在贡布里希“图式—修正”理论的视野下,文徵明在继承前人“预成图式”的基础上,他有感前人图式的僵硬与局限,无法适应今之画家创作与社会发展的需要而产生“当变革之”的想法。但文氏的变革并非为了契合艺术作品市场化的需求,而是为神话王羲之的艺术形象来新创“重构时空”图式。这不仅是出于他个人对王羲之的喜欢与尊崇,更多是源自他想要提高王羲之在美术史上的地位,树立王羲之不慕荣华、不恋世俗的情操,寄希望能唤醒“拜金”画家的内在良知与文人风骨,告诫画学后辈能保持创作初衷与艺术恒心。文氏想法或许过于理想化,但他革新图式、勇于担当的心无不令人敬佩。

三、“兰亭画”图式革新的审美启示

文徵明绘画兰亭长达三十余年。在这久远的时间里,文氏的“兰亭画”由学自前人的“预成图式”变革为自我新创的“修正图式”,此一“变”于后世绘画艺术创作有着重要的审美启示意义。

1.审美创作理念的变革

文徵明的“兰亭画”在继承前人“曲水流觞”图式的基础上革新为“重构时空”图式,其实质是艺术创作理念的变革——遵循前人的“古法”程式转变为自我主观表现的新创。遵循“古法”与主观表现是两个迥然不同的艺术表达,二者分别涉及两个较为重要的中国传统美学概念,即“师古”与“师心”。“师古”有载于《尚书·说命下》:“事不师古,以克永世,匪说攸闻”。[16]在艺术方面,它主张艺术创作应依据古人的表现方法与审美理念来塑造所选题材,其选题也多源自古人一贯沿用的创作母题。艺术家按照古人视角在对选材深度考察的基础上,以古人程法将之于艺术载体上加以还原。与之相较,“师心”则是截然相反的创作理念。它可解释为“以心为师,自以为是。《庄子·人间世》:‘夫胡可以及化,犹师心者也。’成玄英(疏):‘是犹以心为师,尚有成见,未能付之自然’”[17]。因而,“师心”是“一种富有个人独创性的艺术表现方式”[18],偏重于从创作主体的视角来解读艺术的本质,强调艺术家的主观能动性在创作过程中的作用,重视主体的想象与情感对艺术作品的影响。此外,“师心”并不依赖于古人之法,它甚至致力于对自古以来官能经验的摆脱而实现对“古法”的背离。以此观之,文徵明“兰亭画”的图式革新即艺术创作理念中的“师古”向“师心”的转变。

其实,这一结果并不意外,中国传统绘画的“师古”理念自古有之,历代名家多有相关主张。例如,元代赵孟頫的“复古”思想:“作画贵有古意,若无古意,虽工无意。”[19]明末董其昌的“南北宗论”将山水画划分为南北二宗,以王维与李思训为二宗之祖,推崇南宗而贬斥北宗,从而为后世文人画家构建效仿学习的对象。清代王原祁曾言:“画不师古,如夜行无烛,便无入路。”[20]文徵明也是其中“师古”的一员,他为《沈石田临王叔明小景》作题跋:“自其少时,作画已脱去家习,上师古人,有所模临,辄乱真迹。”[21]70可见,文氏自少时起作画既有“师古”的创作习惯。他的“兰亭画”便是在师法前人(如郭忠恕等人)“曲水流觞”图式的基础上发展而来的,如其作于嘉靖十三年的《兰亭图》(图5)较大程度地承袭了古人程法——画中图像起到主要的叙事作用,而画中文字只是对图像之外的弥补。是以,文徵明笔下“曲水流觞”图式画的创作应符合观者对传统“兰亭画”的图像视觉经验。这也反映出该图式的创作限制,它将受制于诸多硬性条件,在一定意义上围囿画家的创作选材与表现方式。因而,此类图式绝非“放之四海而皆准”的自然定律。

文嘉《先君行略》中载:“(文氏)性喜画,然不肯规规摹拟,遇故人妙迹,惟览观其意,而师心自诣,辄神会意解。至穷微造妙处,天真烂漫,不减古人。”[21]80傅抱石也曾为文徵明作评:“喜欢探讨古名作的意境,富益胸襟。不肯一步一趋,规规摹仿。故师心自诣,神会意解,大幅小幅,都莫非奇迹了!”[22]由此可知,文徵明绝非甘心于“规规摹拟”的画家,而是在前人画迹中自出机杼,完成由“师法古人”到“师心自诣”的蜕变。文氏创作“兰亭画”自当如此,他从前人图式的“古法”枷锁中挣脱出来,对“曲水流觞”图式进行“修正”,从而以“师心”理念新创“重构时空”图式。而文氏“师心”理念则是以主观表现为主,将“心”对外物的影响放在创作中的首要位置,促使外物表象成为心灵的写照,可谓“挥纤毫之笔,则万类由心”。[23]98画家心灵由此在创作中取得对外物的绝对优势。文氏以这种方式充分发挥“心”的表现力来冲破前人图式的牢笼,构建新型图式。

在文徵明新型图式画中,他虽继承前人“曲水流觞”图式中的“曲水”,但对其创作受限的内容进行了较大程度的“修正”。其中,最引观者瞩目的,莫过于图式中雅集者“兰亭诗”等被王羲之《兰亭序》所代替,以及兰亭内时空的消解与重构,使众人的雅集转变为王羲之个人的演出。而图像在新型图式中已不具备以往的统治力,文字取得了一定程度的描述作用与地位。例如,作于嘉靖二十一年的《兰亭修褉图》(图6)“画的并不是王羲之兰亭流觞的历史故实,也不是曾君曾有修褉雅集的真实活动,而纯粹地借此情节来阐释曾潜‘兰亭’别号的寓意”。[2]111-112在文氏作于嘉靖三十六年的《兰亭图序合卷》(图7)中,他的主观表现又有所新变。此画虽为他模仿前人的游戏之作,在雅集者人数上与前人图式有一定相似性。但它已摆脱对前人“古法”的依赖,而是以表现性手法对画中世界进行解构与消除,并以神话王羲之为目的重构兰亭内的时空,使之成为以王羲之为核心且独立于雅集之外的新时空。“桥”的建立,更是为王羲之取得更为尊崇的“师者”身份。从这方面而言,此类“重构时空”图式不再是单纯对王羲之“兰亭雅集”盛会的追摹,它是以抽象表现将“兰亭画”带离客观现实而营造出与现实相异的审美时空。因此,文氏的新型图式在一定程度上拓宽了“兰亭画”的选材范围与表现方式,使创作者的想象力与自由度也得到了较大程度地解放。

2.审美鉴赏视角的变革

文徵明“兰亭画”图式革新的实质是审美创作理念的转变,审美鉴赏与审美创作有着密切联系。审美鉴赏的本质就是审美的再创造,在审美再创作过程中,观者应忘却一切词汇,积极感应艺术与心灵上的相遇与交流。艺术家审美创作出来的艺术品要经过观者的审美再创造活动才能发挥它真正的艺术价值。因而,艺术家审美创作理念的转变也将促进审美鉴赏视角的改变。清初“四王”是画史上注重“师古”的典范,“四王”之一的王翚曾言“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成”[23]390的“师古”思想,王时敏评其画为:“一树一石,无一不与诸古人血脉贯通。”[24]但于“元四家”与“清初四僧”而言,“‘师心’乃是表现‘胸中丘壑’、创作‘自家丘壑’的关键”[25],他们也以此审美理念来鉴赏绘画,元代画家倪瓒主张“其政事文章之余,用以作画,亦以写其胸次之磊落者欤”[26]。而清代画家石涛于“师心”一途更胜倪瓒,他于《论画》中云:“今问南北宗,我宗耶?宗我耶?一时捧腹曰:‘我自有我法’。”还认为,“古法是对今人的束缚,因为法是古人立的”[27]。为此,他鉴赏“师心”之画为“夫画者,从于心者也”[28]。亦如现代画家傅抱石为文徵明“师心”理念之评语(见前文)。由此可见,历代先贤早已对创作理念变革下审美鉴赏视角改变的有所察觉与领悟。

那么,审美鉴赏视角的变革在文徵明“兰亭画”中又是如何体现的?以“师古”理念来鉴赏文氏的“曲水流觞”图式画,自然是行之有效的。倘若以“师古”理念来鉴赏“重构时空”图式画,是否可行?以文氏上文的“重构时空”图式画为例,若仅凭画面的“古法”程式为判断依据,或因兰亭之内的核心人文是曾潜,而非“曲水流觞”图式中的王羲之,并将其列入非“兰亭画”的行列;或因雅集者接近四十二人,却不知此画为文氏以表现性思维来模仿前人图式的游戏之作,而将之归为“曲水流觞”图式。是以,单纯以“师古”视角鉴赏主观表现性为主要的“重构时空”图式画,此鉴赏方式将是徒劳无功的,且将会陷入“刻舟求剑”“问道于盲”的审美思维的窘境。

若以“师心”理念的视角鉴赏文氏“重构时空”图式画,则无须过多在意画中雅集者人数的多少,将关注点集中于河岸的“雅集时空”与“兰亭时空”之间的关联。当可认识到二者并非浅显地追摹“兰亭修褉”情景,而是为它们构建彼此独立存在的时空,将王羲之的雅集角色由参与者与记述者转变为评阅者与“师者”,从而打破王羲之与众文士间的平等地位。因此,神话的王羲之在新型图式中达到了以往难以企及的画史地位。可见,这绝非单一地“以形写形,以色貌色”的艺术品,而是具有“象外之象,韵外之致”的主观表现性绘画。在创作过程中,文氏“澄观一心而腾踔万象”,充分发挥主观情思对物象的塑造作用,使其思绪不受外物干扰而能神飞八极之外、心游万刃高空,进而凭借其“思接千载,视通万里”的创作思路实现迈向“天人合一”之境的一大步。因此,观者在鉴赏文徵明“兰亭画”时,应对藏匿于审美创作理念变革下审美鉴赏视角的变化予以足够的重视,而非对其的轻视态度。如若不然,这很有可能导致观者对文氏“兰亭画”的赏析存在较大的疏漏与谬误,以致无法领略画中潜藏的审美意味与艺术内涵。

四、结语

在贡布里希“图式—修正”理论的视野下,文徵明的“兰亭画”蕴藏着较大程度的图式变革。文氏在承袭前人“预成图式”的基础上,将画中图像对“兰亭雅集”事件的记叙作用转移到题跋上来,以王羲之为核心重构画中时空,进而实现神话王羲之艺术形象的目的。他以这样的方式成功地将以“古法”程式为主的“曲水流觞”图式革新为以主观表现为主的“重构时空”图式。但他革新图式的最终设想是为了以王羲之“洁白无瑕”的情操来唤醒沉迷“金钱艺术”画家的良知与风骨,以及对画学后辈保持艺术初衷的告诫,启发了后世画家应对前人图式的创作态度,即“摹古而不泥古”。后学后辈应充分发挥主观情思去表达个人创想而无需局限于前人的枷锁中,同时也为今后创作与解决具有相似图式问题的绘画题材提供了良好的借鉴。文氏的图式革新隐含着审美创作理念的变化,以及由此引发审美鉴赏视角的改变。此二者之“变”既拓宽绘画创作的选材范围与表现方式,使画家的想象力与自由度得到较大程度地解放,也启示观者在鉴赏艺术作品时,应对其创作思维有一定了解之后,以正确的审美角度去欣赏作品中的艺术内涵。因此,文徵明“兰亭画”的图式革新于艺术创作与艺术鉴赏而言有着一定的审美价值与文化意义。

——文徵明《致妻札》